Entre dos bandos

Por Zulma Carvajalino Calderón.

El conflicto armado colombiano ha permeado toda nuestra sociedad hasta su célula fundamental: la familia. Su estela de destrucción y muerte no respeta credos, razas u orígenes. Ha confrontado al pueblo que se mata sin saber por qué y trascendido todos los límites imaginables. Mi familia es un reflejo de cómo a pesar de que los lazos fraternos nos unen, los ideales nos pueden separar.

Mi papá escogió con cuidado algunas fotos. Necesitaba unas muy elocuentes. Prefirió las de sus cuatro nietos jugando en la piscina y las de la última navidad en donde aparecían felices destapando los regalos. Una en especial le llamaba más la atención que las demás. Está él con Victoria – mi sobrina- con quien tiene una complicidad especial. En esa foto se ven alimentando a un perico que un día amaneció en la mesa de la terraza. Le pusieron el nombre de Gaspar y se dedicaron a cuidarlo algunos días. Llevó también algunas de su juventud en donde estaba él con sus papás y hermanos reunidos y felices. Las fotos eran apenas una parte de los argumentos con los que mi papá pretendía generar una reflexión en su hermano menor, para que empezara a pensar más en él mismo y menos en su larga lucha en las filas de las Farc. Mi tío pertenece al estado mayor de la agrupación guerrillera a la que se vinculó hace más de treinta años.

Armó las maletas y las llenó con los regalos que toda la familia le enviaba a mi tío Memo, como todos en la familia le decimos. Yo no sabía qué enviarle, ni siquiera sabía si quería hacerlo. No lo conozco en realidad, apenas si me acuerdo vagamente del tono de su voz, pero aprendí a quererlo con ese amor por la familia que nace con uno y me decidí a no juzgarlo, pues aunque rechazo la lucha armada y las inhumanas prácticas utilizadas en la guerra, no es a mí a quien le corresponde hacerlo.

Mi papá viajó a la Habana – Cuba - con algo de temor pero resuelto para intentar un encuentro con mi tío, quien forma parte del grupo de negociadores del acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Por un “correo de brujas” le envió el mensaje de su visita, pero no sabía a ciencia cierta si él lo había recibido. Ya en la Habana, mi papá fue hasta el centro de convenciones en donde se reúnen las comisiones del gobierno y la guerrilla y llegó hasta el lugar en donde por televisión vemos que los comisionados se bajan de los carros. Allí le informaron que sin autorización no podía pasar y en ese primer intento no logró el encuentro. Más tarde llamó a un teléfono que le dieron en el hotel donde se hospedaba. Era del centro de convenciones y la verdad parecía poco probable que sirviera para algo, pero lo intentó. Llamó y como si fuera algo rutinario preguntó por él, el interlocutor le informó que ellos no respondían a llamadas telefónicas, pero mi papá le dijo que se trataba de su hermano. Lo hicieron esperar por un rato en la línea y finalmente ¡mi tío contestó!

El saludo fue breve y contenido “¡Que hubo hermano!”. Hablaron cortamente. Mi papá le dio el nombre del hotel donde se hospedaba y él le dijo que cuando pudiera pasaría por allá. A la mañana siguiente, mientras mi papá y su esposa estaban en la piscina del hotel, él se acercó por detrás y les dijo “¡Hola mi gente!”. Se dieron varios abrazos en medio de los cuales se miraban y se reconocían nuevamente.

Mi tío los acompañó tanto como pudo. Tiene horarios y reglas para su movilización por fuera del sitio donde vive o donde se llevan a cabo las reuniones. Sin embargo, durante los ocho días que mi papá estuvo en la isla pudo encontrarse con él casi todos. Durante los encuentros sostuvieron largas conversaciones en las que mi papá, sin querer, lo inspeccionaba. Notó las huellas que en el cuerpo le han dejado tantos años en la guerra. Tiene problemas en sus ojos y con su dentadura, además de un evidente sobrepeso. El discurso también había cambiado, lo encontró más moderado de lo que lo recordaba.

En uno de sus paseos por la isla, aprovechando un momento en donde estaban los dos solos, mi papá sacó las fotos. Le contó cómo fueron los últimos días de la abuela y notó en él un esfuerzo por no mostrarse emotivo. Mi papá le dijo que entendía que era toda una vida dedicada a una causa, con la que incluso algunas veces se sintió identificado, pero que ya estaba claro que no iban a tomarse el poder por la vía de las armas y que en el país, el pueblo por el que luchan es totalmente indiferente, no reconoce esa lucha, y no los quiere. “Hermano – le dijo señalando las fotografías- yo quiero que vivas estas cosas”.

Soy la mayor de las mujeres de más de una veintena de primos maternos y paternos. Los fines de semana de mi niñez transcurrieron entre juegos en la calle y pernoctadas en cama franca donde mis abuelas. Ellas vivían en vecindarios de clase media, separados entre sí solamente por una avenida. Esas mismas calles en las que jugué con mis primos y amigos de la cuadra, habían sido testigos también de las historias de adolescencia de mis papás y mis tíos en plena década de los sesenta. Ellos conformaban ‛barras’ que eran grupos juveniles a los que bautizaban con nombres de moda. La barra de mi papá, “los bonanza”, era de cuatro miembros inseparables que se batían en duelos con los integrantes de otras barras, principalmente disputándose la atención de las muchachas del barrio. Fue así como se conocieron mis papás y se forjaron grandes amistades entre algunos miembros de mi familia materna y paterna.

Emilio y Blanca eran mis abuelos paternos. Él era un hombre digno, honesto, incorruptible. Trabajaba como telegrafista. Su trabajo lo mantenía ausente la mayor parte del tiempo. Su salario, apenas si cubría los gastos de la casa y mi abuela, de un carácter tierno y recio a la vez, se ocupaba de las venturas y desventuras de la crianza de los ocho hijos que tuvieron en total, siete hombres y una mujer. Tres de mis tíos se vincularon durante su adolescencia a la guerrilla del M-19, y otro más en su época universitaria a las Farc. Su casa era toda una institución en el barrio. Era un sitio de puertas abiertas por el que desfilaron los jóvenes de dos generaciones enteras. Ella, apreciada y respetada por todos, preparaba y vendía dulces e ideaba maneras de ‛hacerle la trampa al centavo’ para ayudarle al “viejo”, como llamó a mi abuelo desde antes de que lo fuera.

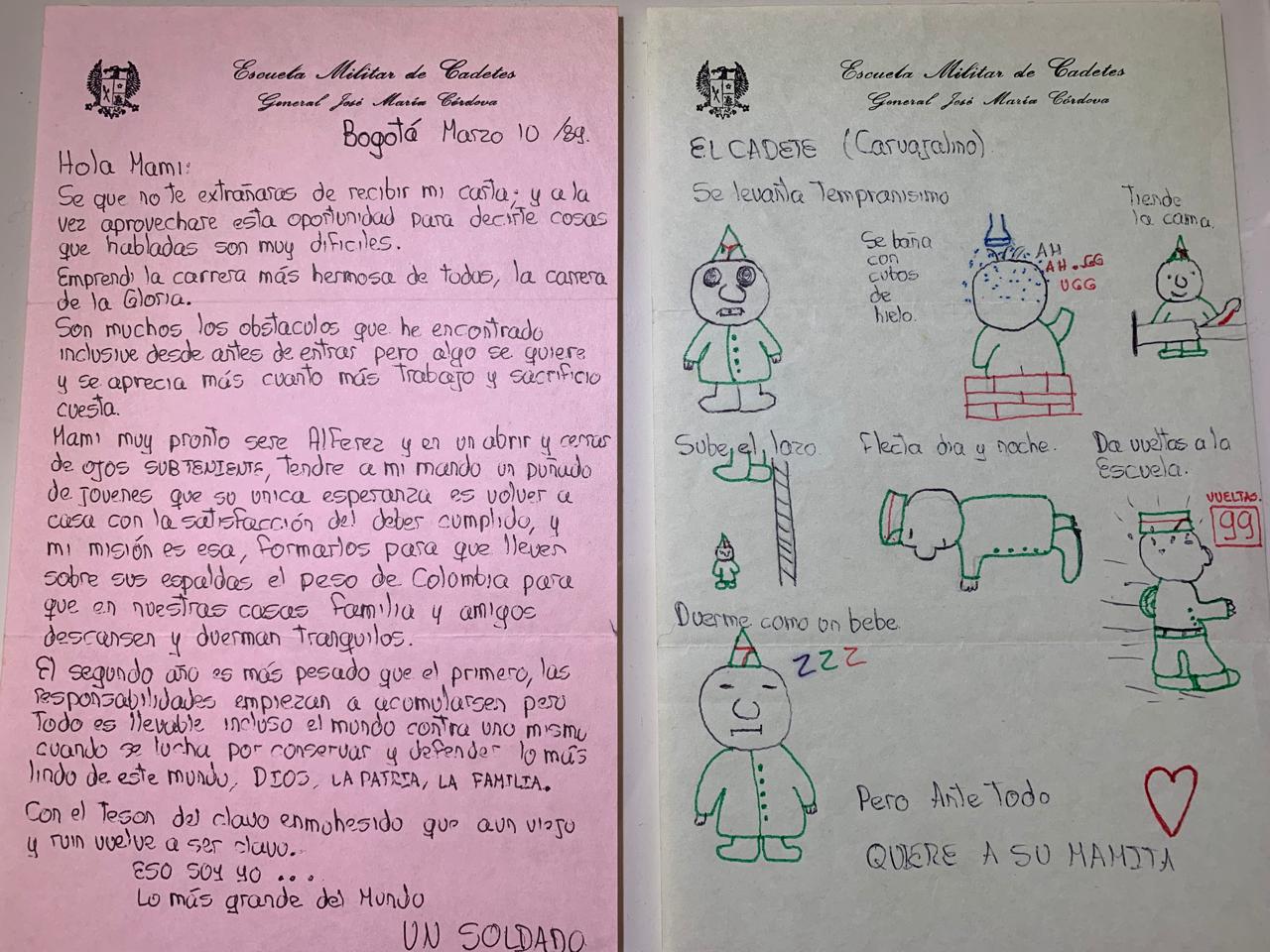

Mis abuelos maternos, Alejandro y Sara, trabajaron en la Fuerza Aérea. Mi abuelo fue gerente del Fondo Rotatorio y mi abuela, por algún tiempo, se desempeñó en labores administrativas. Tuvieron cinco hijos, dos hombres y tres mujeres. Mis dos tíos, estudiaron en liceos militares y desde el bachillerato se enrolaron en las filas del Ejército. Una de mis tías se casó con un oficial y la menor de ellas, también se vinculó a la Institución como oficial profesional. Años después, fue mi hermano mayor quien se decidió por “La Carrera de la Gloria” como él mismo lo reseñaba en las cartas que nos enviaba a sus familiares y amigos.

El mayor de los hermanos de mi papá, desde sus épocas de estudiante en el colegio de la Universidad Libre, era líder estudiantil y a pesar de ser buen estudiante, ya había sido expulsado de dos colegios por su espíritu rebelde. Se negaba a asistir a la clase de religión y se oponía a cumplir reglas si las consideraba injustas. Estudió derecho en la Universidad Nacional a mediados de la década de los sesenta y fue allí donde compartió aulas con Jaime Bateman Cayón, Luis Otero y Carlos Romero, quienes frecuentaban la casa de mi abuela, y eran acogidos como hijos. El Flaco y Lucho, -eran los motes con los que se les conocía familiarmente- fueron incubados desde muy temprano con el espíritu revolucionario, que a la postre los convirtió en los fundadores del grupo guerrillero M-19, y a Carlos Romero, en un reconocido dirigente de izquierda recientemente fallecido. Mi tío se vinculó activamente, primero con la Juventud Comunista (JUCO) y después con el Partido Comunista (PC), pero no perteneció a ningún grupo guerrillero. Vivió un año en la Unión Soviética, oportunidad que obtuvo por ser representante de la JUCO. Esto influenció a sus hermanos menores, quienes uno a uno fueron asumiendo también esas banderas.

El segundo de los hermanos de mi papá, como ya lo había hecho el mayor, viajó también a la Unión Soviética en el año 1967 con una beca gestionada por el PC para estudiar medicina. En Colombia estaba su novia embarazada. Él privilegió el amor y regresó sin haber empezado siquiera la universidad. Después se vinculó al M – 19 y militó en esa guerrilla por casi veinte años, hasta que en 1988 se iniciaron los diálogos de paz que culminaron en 1990 con la dejación de las armas y la vinculación a la vida política de algunos de sus integrantes. Antes de diciembre de 1969, las novias de cuatro de mis tíos paternos y mi mamá estaban embarazadas, y en un lapso de ocho meses todos se casaron. Efectos de la revolución social y sexual de los años sesenta, supongo.

El mayor de mis tíos paternos y mi papá trabajaron y estudiaron simultáneamente para sacar adelante sus recién conformadas familias. Mientras, sus otros dos hermanos, que eran estudiantes universitarios, se integraron secretamente a las filas del naciente grupo guerrillero M – 19. Este surgió del ala socialista de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) conformada por Jaime Bateman y Luís Otero, entre otros. Mis tíos, primero estudiaban y trabajaban al tiempo que desarrollaban sus acciones en el movimiento revolucionario, pero finalmente resultaron absorbidos por completo y obligados a vivir en la clandestinidad.

En contraste, en mi familia materna se vivía toda una mística alrededor de la milicia. Elegantísimos, nos acomodábamos todos para ver las ceremonias en donde mi hermano o mis tíos eran ascendidos o condecorados. Toda la familia se ubicaba en la tribuna, al lado del palco en donde se sientan el presidente de la República y los altos mandos militares, y después, celebrábamos en alguno de los clubes militares de Bogotá. Invitados por mis primas y en compañía de mis hermanos, recibíamos clases de tenis o natación en el club militar de Puente Aranda o festejábamos los acontecimientos familiares en los salones del club de Caballería o de Infantería. Mi familia materna estaba totalmente imbuida en las tradiciones militares, las paredes de la casa de mi abuela estaban tapizadas de fotos, diplomas, insignias, sables y dagas que daban cuenta de las exitosas carreras que desarrollaban mis tíos en la institución. Eran excelentes miembros de familia y muy reconocidos en la institución militar por su entrega y profesionalismo. La casa también era el escenario frecuente de memorables fiestas para los militares, en las que a veces parecía que se había convidado a todo un batallón.

Yo crecí entre idealistas de todas las tendencias. Vi como unos y otros dedicaban sus años de juventud a causas que los alejaban de sus padres, de sus hijos, de sus esposas, de sus amigos. Pude ver cómo todos asumían con respeto y sin juicios las elecciones que cada uno fue tomando para su propia vida y para el futuro del país, que concebían de manera diferente y que inevitablemente los dividiría para siempre. Fue así como mis tíos paternos Eliecer, Eduardo y después Hernando, con tan solo 16 años, militaron en el M – 19, y Guillermo en las Farc. Mis tíos maternos Álvaro, Arturo e Inés, y mi hermano Felipe, se integrarían al Ejército Nacional.

Nunca recibí un aleccionamiento de ningún tipo, pero al igual que mis primos entendí desde siempre que la realidad de nuestra familia nos obligaba, a todos sin excepción, a actuar con una madurez que aún no nos correspondía. Sabíamos hablar por teléfono en ‛clave’, sin mencionar nombres, sin proporcionar datos. Nos encontrábamos secretamente con mis tíos guerrilleros en la clandestinidad para intercambiar abrazos, besos y todo el amor reservado para esos encuentros fugaces. Algún adulto nos dejaba cerca del lugar, nos indicaban que llegáramos a algún restaurante o cafetería previamente escogido y nos decían que esperáramos un rato que nos iban a dar una “sorpresa”. De pronto llegaba mi tío paterno Eduardo y mi prima Isabel corría a sus brazos, él la alzaba y la besaba muchas veces, después pasábamos una o dos horas en ese lugar hablando, jugábamos triqui en algún papel y esperábamos a que sus hijos se apartaran para hablar con él uno a la vez. Se les veía reír y llorar durante la conversación. Las despedidas eran tristes. La incertidumbre a un futuro cuya única certeza eran nuestros afectos, nos llenaba de miedo. Eran padres ausentes, pero amorosos y tiernos, con la generosidad suficiente para dedicar lo mejor de sus años de juventud a una causa y el egoísmo necesario para poner a los suyos de segundos.

Cuando estábamos pequeños fuimos testigos de los allanamientos que hacían las Fuerzas Militares en la casa de mi abuela paterna, y de las persecuciones y montajes que hacían a miembros de nuestra familia como mecanismos de intimidación. Uno de mis tíos paternos, que estudiaba economía y nunca se había inmiscuido en asuntos políticos, trabajaba en una imprenta que fue allanada por el ejército en 1980. Se lo llevaron detenido, acusado de fabricar panfletos con propaganda subversiva. Después de casi un año de mantenerlo preso, se logró demostrar que las letras de esos documentos no coincidían con los moldes de las letras que imprimían las máquinas de la imprenta.

Hernando, el menor de mis tíos paternos, contaba con apenas 16 años cuando ingresó al M -19. Estaba obsesionado con la idea. Le pidió insistentemente a mi papá que le presentara a Bateman, quien siempre había sido amigo de la familia, y que para esa época ya se encontraba en la clandestinidad. Bateman lo rechazó, le dijo que terminara el bachillerato, pero no logró persuadirlo, él estaba claro en lo que quería y desde ese momento se vinculó. Poco tiempo después fue enviado a Cuba en donde recibió entrenamiento. Al volver al país, en 1981, fue capturado en una gran operación militar. Carlos Toledo Plata dirigía el retorno y desembarco de los guerrilleros en el río Mira. Cuando se vieron sorprendidos por el ejército, trataron de replegarse hacia el Ecuador pero la operación falló y fueron retenidos junto con Rosenberg Pabón y un centenar de guerrilleros más. Los comandantes del grupo fueron recluidos en la cárcel Picota de Bogotá y los demás fueron llevados a diferentes penitenciarias del país. A finales de 1982 salieron de las cárceles cobijados por la ley de amnistía decretada durante el gobierno de Belisario Betancur. Durante ese año, mi mamá se vinculó junto con esposas y madres de algunos de los guerrilleros detenidos, al comité de presos políticos encabezado por Virginia Duplat Sanjuán. Visitaban las cárceles llevando ropa, medicamentos, implementos de aseo, comida y cartas a los guerrilleros. También gestionaban albergue para los familiares de los presos que viajaban a visitarlos desde otras regiones del país.

La decisión de mi hermano de entrar a la Escuela Militar de Cadetes, José María Cordova, sin embargo, fue difícil de digerir para las dos familias. La guerra y la vida ya nos habían pasado factura. En escasos dos años, habíamos enterrado a ocho familiares. El mayor de mis tíos paternos y mi prima María, su hija, fallecieron en diciembre de 1985 en un accidente automovilístico. En abril del año siguiente murió mi tío materno Arturo, que para ese entonces era Capitán del ejército, al dispararse accidentalmente su arma de dotación. En noviembre falleció mi abuelo paterno, después de soportar por varios años una penosa enfermedad y una profunda depresión. Le dolían sus hijos. Lo atormentaba el miedo de pensar que morirían antes que él. Pero el destino le concedió una pequeña ventaja antes de ver materializados sus temores. Mis tíos serían asesinados por agentes del Estado, 49 días después de enterrarlo a él. El 13 de marzo de ese mismo año, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), dio de baja al dirigente del M-19 Álvaro Fayad en el apartamento de la cuñada de mi tío paterno Eliecer, ajena por completo a cualquier actividad al margen de la ley. Fue una desafortunada casualidad.

Habíamos viajado a la finca en compañía de mi papá, queríamos estar con él unos días, ya que vivía solo y pasaba días duros por la reciente muerte de mi abuelo. Llegábamos de nadar cuando el encargado de la finca nos dijo que nos comunicáramos urgentemente con la casa de mi abuela Blanca en Bogotá. Mi papá se fue para el pueblo a hacer la llamada. Cuando volvió estaba totalmente desgonzado y con la cara transfigurada de dolor. Habían matado a sus hermanos, los militantes del M-19 Eduardo y Hernando, y a la esposa de este último que en ese momento estaba embarazada. Él se vistió como pudo y emprendió el doloroso viaje de regreso a Bogotá.

En la mañana del 21 de diciembre de 1986, mis tíos, los militantes del M-19, se habían citado en una panadería del barrio en donde vivía mi abuela. Hernando, que en ese momento tenía 22 años, junto con su esposa Lucía, recogerían a mi tío Eduardo de 36, quien iba hacia el aeropuerto. Viajaba a visitar por unos días a sus hijos en Medellín. Al emprender su camino se dieron cuenta de que los estaban siguiendo, desviaron su rumbo y tomaron hacia el norte por la avenida 68, en ese momento les empezaron a disparar, Lucía era quien manejaba. Iban desarmados e intentaron buscar refugio en la unidad residencial donde vivía mi papá, que quedaba cerca.

El carro donde iban mis tíos estrelló la puerta de los parqueaderos y entró. Quienes los perseguían tomaron posiciones. Uno encañonó al celador que estaba en la entrada, otro se quedó en el carro y otro más fue quien les disparó. Hernando, herido desde la persecución, le hacía señas al pistolero para que no disparara contra su esposa, pero este no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión y con una sola ráfaga de su arma automática los mató a los dos. Mi tío Eduardo alcanzó a correr algunos metros hacia una reja que seguramente intentaba saltar, pero antes de alcanzarla fue herido en una pierna y después, con total frialdad, el hombre se le acercó y lo terminó de rematar. Entre los tres recibieron más de medio centenar de disparos. Dos de los pistoleros llegaron minutos después a la diligencia de levantamiento de los cadáveres vistiendo uniformes militares, según lo narrado por algunos vecinos amigos nuestros, que fueron testigos de los hechos. Años después con el expediente judicial se logró establecer que fue un crimen de Estado, una ejecución extrajudicial.

Mi hermano cursaba segundo semestre de ingeniería de petróleos en la Universidad América de Bogotá, pero no se resignaba al rechazo que había recibido en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y en la Fuerza Aérea. Los antecedentes familiares eran un obstáculo casi imposible de sortear. Tres tíos guerrilleros del M-19 y uno más miembro del estado mayor de las Farc. Con absoluto secreto gestionó, apoyado por Sara, mi abuela materna, recomendaciones de altísimo nivel dentro del Establecimiento Castrense, que le permitieron finalmente el ingreso a la Institución. Mi abuela, madre de tres oficiales activos y suegra de otro más, era bastante conocida y apreciada por importantes oficiales, y valiéndose de eso, consiguió lo que para mi hermano era su más grande ilusión. Fue admitido en la Escuela Militar de Cadetes General José María Cordova y brilló desde el primer día: fue Brigadier Mayor de su compañía, recibió una beca desde su segundo año como cadete y se graduó como el segundo de su promoción.

Habían pasado apenas dos años desde la muerte de mis tíos cuando mi hermano entró a la Escuela Militar. Una vez admitido se dio a la tarea de informar a todos de su decisión. Para mi papá y mi mamá era motivo de profunda preocupación, pero no tuvieron más alternativa que apoyarlo. Concertó reuniones con mis primos, los hijos de uno de los guerrilleros asesinados, con quienes tenía una relación entrañable, de total hermandad y complicidad, ellos también aceptaron con resignación su decisión. Lo comunicó a mi abuela paterna, quien curtida por tanto golpe vivía esta escena como un déjà vu. Y finalmente, se lo comunicó a mi tío Memo, miembro de las Farc. El mensaje estaba claro, desde ese momento pertenecían a bandos diferentes.

El 8 de marzo de 1992 se elegirían popularmente alcaldes para los 1122 municipios del país, diputados para las asambleas y representantes para los concejos municipales. El orden público estaba al rojo vivo. La guerrilla había amenazado con llevar a cabo acciones en todo el país para sabotear la jornada electoral. Mi hermano, para ese entonces era subteniente del arma de Caballería y estaba asignado al Batallón Silva Plazas en Duitama – Boyacá-. El primero de marzo salía a vacaciones, pero tuvo que aplazarlas. Fue agregado al Batallón Tarqui de Sogamoso para reforzar la vigilancia en Pajarito, un municipio boyacense en límites con el Casanare. Su misión era patrullar la zona rural para garantizar la tranquilidad durante los comicios.

Era su cita con el destino. El primero de marzo de 1992 durante uno de los patrullajes, el tanque en el que se movilizaba con cinco compañeros más atravesó un camino minado por las Farc. Por acción de una mina antitanque -la primera de este tipo que se conoció en el país- todos los ocupantes del tanque murieron, mi hermano salió disparado del aparato como un proyectil, y los demás, quedaron atrapados en el interior. El tanque sufrió un fenómeno de implosión y quedó sellado como una lata de atún. Mi hermano fue trasladado vivo hasta Bogotá. Este proceso fue largo y tortuoso. En el lugar del atentado fue recogido y trasportado en el platón de una camioneta de una empresa petrolera que operaba en la zona. Lo atendieron en el centro de salud de Pajarito, pero con los recursos del lugar no era mucho lo que podían hacer por él. Solo hasta el día siguiente, después de una gestión que realizó mi tío materno, que en ese momento tenía el grado de coronel, se dispuso un helicóptero para su traslado. Llegó al hospital militar de Bogotá pero no logró sobrevivir a las múltiples lesiones internas causadas por la caída y la onda explosiva, que continuó su camino de destrucción en los tejidos de su cuerpo. Falleció el 7 de marzo, tenía apenas 22 años.

Las muestras de solidaridad por su muerte fueron multitudinarias. Mi mamá recibió, incluso, un comunicado de las Farc reconociendo su autoría y justificando el hecho. El general Manuel Murillo González, quien era el comandante del Ejército, nos había visitado en el hospital durante la semana que mi hermano estuvo hospitalizado. Nos expresó su apoyo y solidaridad. Mi mamá, respondiendo a su amable ofrecimiento, le dijo: “mire general, al parecer mi hijo, a pesar de ser un luchador, no va a ganar esta batalla. Quiero que sepa que él quería tener algún día esos soles que usted lleva en sus hombros y dio todo por una institución que ni siquiera tuvo para él una ambulancia para trasportarlo. Lo que yo no espero sino ¡exijo! es que a mi hijo se le rindan los honores que recibiría un general como usted”.

Las exequias fueron estremecedoras. Llevaron a más de cien de sus hombres del Batallón Silva Plazas desde Duitama hasta Bogotá, además de una guardia de honor y una banda marcial. Dispusieron escolta motorizada que acompañó el cortejo cerrando el tráfico a su paso. Esto no era un acto de vanidad. Era la forma como mi mamá quería reconocer la grandeza del guerrero que había entregado su vida por esta imperfecta Patria.

Durante los diálogos de paz en el Caguan, ningún miembro de mi familia fue a la zona de distención a encontrarse con mi tío, que era parte del equipo negociador. Temíamos retaliaciones o incriminaciones y la decisión general fue no ir. La única que asistió fue Clara. Era una joven que para ese entonces tenía 20 años y que hacía poco se había enterado que mi tío Memo, el guerrillero de las Farc, era su papá. Hasta ese momento su mamá le había ocultado la identidad, por tratarse de un guerrillero del que además desconocía su paradero. Los dos fueron fugaces compañeros sentimentales y él nunca llegó a enterarse de que ella había quedado embarazada. Un día, la mamá le dijo a Clara: “¿quiere conocer a su papá?, mire ese es” señalando con el dedo la pantalla del televisor. Clara quedó perpleja y admirada, y desde ese momento decidió ir a conocerlo. Ni siquiera la detuvo el hecho de estar casada con un agente activo de policía. Contactó a un periodista que realizaba cubrimientos desde la zona de distención y le pidió a este que le llevara el mensaje a su papá. Mi tío, entre incrédulo y paranoico, facilitó el encuentro en que finalmente se conocieron y reconocieron. Son parecidos físicamente y en el discurso. No tuvo ningún argumento para negar la fuerza de los genes. Después, Clara se presentó ante toda la familia y nos contó detalles de su encuentro, que parecía más una obra de ficción.

Después del fracaso de los diálogos de paz del Caguan y durante lo que restó del gobierno de Andrés Pastrana, nuestra familia recibió todo el peso de su frustración. El 24 de julio del año 2001, en horas de la madrugada, allanaron el apartamento de mi papá y se lo llevaron detenido. El fiscal que acompañó la diligencia le dijo: “usted está sindicado de ser el hermano de “Andrés París” miembro de las Farc. Se le acusa de rebelión y terrorismo”. Según los informes de inteligencia, mi papá, un empleado judicial desde hacía más de 20 años, pretendía estrellar un avión contra la Casa de Nariño el día de la posesión del recién elegido presidente, Álvaro Uribe Vélez. Todo fue un montaje orquestado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como se logró demostrar durante el proceso judicial que duró 129 días, tiempo que mi papá estuvo detenido. El Gobierno entrante, en cabeza de vicepresidente Francisco Santos, se comprometió personalmente conmigo y con mi familia a adelantar las acciones necesarias para ayudarnos a esclarecer, lo que a todas luces, se trataba de una venganza contra las Farc. El Gobierno nos cumplió brindándonos todas las garantías durante el proceso, pero no pudo evitarnos el juicio público, el dolor y el miedo.

Mi papá estuvo recluido en los calabozos del DAS por casi dos meses. Las visitas eran los domingos y podían ingresar solamente dos personas. El día de la primera visita, a pesar de haber llegado a las seis de la mañana a hacer la fila para entrar, nos encontramos que por delante de nosotros había más de cincuenta personas, con lo que solo pudimos ver a mi papá hacia las dos de la tarde. La visita se terminaba a las cinco. Para el ingreso era necesario pasar primero por un lugar en donde revisaban minuciosamente la comida, después, por otro en donde hacían las requisas, para lo que teníamos que desvestirnos casi completamente. A los ocho días llegamos a las cuatro de la madrugada, pero nuevamente encontramos más de una veintena de personas en la fila, así que decidimos que en adelante llegaríamos desde la una de la mañana para ser los primeros. Como las jornadas resultaban tan extenuantes, hacíamos turnos. Los que hacían la fila durante la noche eran reemplazados a primera hora de la mañana por las dos personas que entrarían la visita. Así lo hicimos hasta que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de la Picota.

Mi abuela paterna se murió de pena moral. Sobrevivió a la muerte de sus hijos y sus nietos con una gallardía digna de admiración, pero el hueco en el alma se le había vuelto insoportable, estaba cansada. Sentada en un sillón frente a la puerta siempre abierta, con el radio encendido desde primera hora de la mañana hasta el anochecer, esperaba desde hacía varios años la buena noticia que para ella nunca llegó: la del final de esa guerra que le había costado tanto a nuestra familia y al país. Añoraba la casa llena de otros tiempos. Esperó a que volvieran todos los que se habían ido detrás de sus sueños y nunca más volvieron.

Dos meses después de su muerte se dio a conocer al país sobre las gestiones de paz que se empezarían a adelantar con las Farc en Cuba. Mi abuela no alcanzó a morirse con la tranquilidad de saber que el hijo que hacía más de treinta años no veía, podría reivindicar a tantos muertos que nuestra familia le ha entregado a esta guerra fratricida, si se firmaba el tan anhelado acuerdo de paz.

Mi papá se despidió de mi tío Memo con un fuerte abrazo y sin muchas palabras, no querían darle paso a la nostalgia. Mi madrastra, antes de subirse al bus del hotel que los llevaría al aeropuerto le dijo: “aunque me imagino que tu no crees en eso, te digo que siempre te tengo en mis oraciones y voy a seguir orando por ti”. Él le contestó: “si, necesito que sigas rezando por mí, pues mi mamá, que era la única que lo hacía, ya se murió…”.

Una vez que el bus se alejó y la imagen de mi tío haciendo la “V” de la victoria se desvaneció a la distancia, mi papá lloró desconsolado, cansado de hacerlo otra vez, y deseó, con todas las fuerzas, que esta fuera la última despedida a la que le obligaba la guerra y el inicio de la consolidación de la Paz.

*Los nombres han sido cambiados.

Actualizado el: Mar, 10/29/2019 - 13:58