Vigías de la Amazonía: monitoreo indígena para proteger a los pueblos no contactados

-

Las comunidades vecinas de los pueblos indígenas en aislamiento llevan más de una década ayudándolos a permanecer alejados del mundo occidental.

-

Sin abandonar sus saberes tradicionales, miembros del resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro se han apoyado en la tecnología para monitorear las amenazas a su territorio y proteger a los aislados.

-

En Manacaro, las mujeres asumieron roles tradicionalmente masculinos para patrullar los ríos, recolectar datos y proteger la vida de sus vecinos en medio del avance de actores armados y la minería ilegal.

-

El trabajo de vigilancia les ha permitido tener indicios de pueblos no contactados, como los yuri-passe, en su territorio: una fogata al borde del río y la presencia de humo selva adentro son muestra de ello.

Por: Pilar Puentes

En la Amazonía colombiana viven dos comunidades que han trabajado por más de una década en la protección del territorio y el derecho de otros pueblos indígenas a permanecer aislados. La comunidad de Manacaro y el resguardo Curare Los Ingleses, que habitan la región del Bajo Río Caquetá (al suroriente del país, cerca de la frontera con Brasil), fueron fundamentales para que el Estado reconociera formalmente que existen dos pueblos en aislamiento voluntario en Colombia: los yuri y los passé.

Desde finales del siglo XIX, se han reportado testimonios de al menos 18 comunidades indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo occidental, o que, tras la colonización, la fiebre del caucho y el tráfico de pieles de animales amazónicos, decidieron huir y permanecer aisladas. Pero fue solo hasta octubre de 2024, tras 15 años de los primeros indicios (unas pisadas y semillas esparcidas sobre la tierra), que el Ministerio del Interior expidió una resolución confirmando la presencia de dos de esas 18 comunidades. Ese documento no hubiera sido posible sin el trabajo de monitoreo de los indígenas vecinos.

El territorio que habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) está rodeado de amenazas que ponen en riesgo sus formas de vida: misioneros que buscan contactarlos, actores armados en disputa, narcotráfico y avance de la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre estos temas. La más reciente, de febrero de este año, señala el alto riesgo que generan las nuevas disputas territoriales entre los antiguos comandantes de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el grupo de alias ‘Calarca’.

Como aseguró Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, desde marzo de 2020 sus guardaparques y funcionarios no pueden ingresar a las áreas protegidas de la zona –Cahuinarí, Río Puré y la zona norte del Parque Nacional Amacayacu– por amenazas de los actores armados. Las actividades de control las deben hacer desde la sede de Leticia, Amazonas, lo que “dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad, limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, y obstruye una mejor identificación de las presiones", insistió la entidad.

Pese a las amenazas, los habitantes de Manacaro y Curare Los Ingleses han logrado crear un cordón de defensa a partir de sus conocimientos tradicionales, espirituales y culturales; pero también, recientemente, apoyados en la cartografía, el análisis de datos, los programas de georreferenciación y el uso de tecnología avanzada. Su trabajo —aunque silencioso, como una medida de protección por lo que sucede en el territorio— se mantiene hasta hoy.

El río Caquetá es el medio de transporte obligado para las comunidades ubicadas en el oriente del Amazonas colombiano. Foto: Víctor Galeano.

Un trabajo colectivo

La protección de los PIA ha significado la unión de esfuerzos entre el mundo occidental y los pueblos indígenas amazónicos. Para ello, fue clave la estrategia coordinada entre las comunidades, la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera-Amazonas (AIPEA), la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas (PANI) y la organización Amazon Conservation Team (ACT), que lidera estrategias en la defensa de los pueblos en aislamiento.

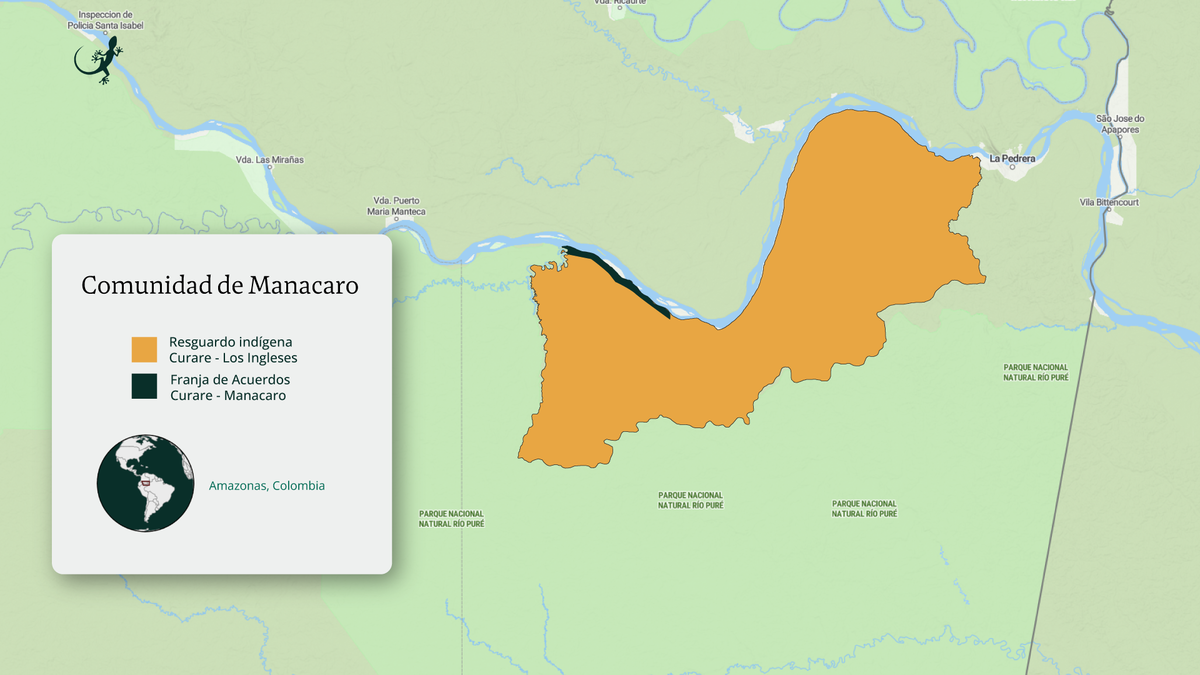

La comunidad de Manacaro, que hace parte de la Asociación Indígena PANI, tiene un acuerdo con Curare Los Ingleses, su vecino hacia el sur, sobre el uso de 2 338 hectáreas para actividades de pesca, caza y aprovechamiento de recursos. Según Camila Gonzalez Coca, investigadora de ACT, esta franja funciona como la zona de amortiguamiento del área de conservación y protección de los PIA.

Cada mes, las comunidades se reúnen para socializar cuáles fueron los recursos naturales extraídos de la que llamaron la ‘Franja de Acuerdos’. Los encuentros son una forma de tener un control sobre el territorio, conocer el uso que le están dando y tomar decisiones que permitan que las prácticas de subsistencia y comercio de la comunidad continúen. Pero también permitieron que la población de Manacaro conociera el trabajo de monitoreo y vigilancia que hace el Resguardo Curare Los Ingleses, con el apoyo de ACT, para proteger a los PIA.

En 2014 Manacaro decidió sumarse a esta labor de protección. Se establecieron recorridos sobre la franja compartida y se acordó realizar cada dos años una reunión para definir si era necesario modificar los límites geográficos. Hasta entonces, los recorridos de Curare Los Ingleses llegaban hasta la comunidad de Manacaro, por lo que ahora, con el apoyo de ellos, pueden monitorear un área mucho más extensa.

“Tras la franja de acuerdos que tenemos, nos unimos en la ayuda para proteger a los hermanos aislados, porque el territorio es muy grande y la expansión geográfica no nos permite cuidar todos los frentes por donde se mueven ellos”, afirma Ezequiel Cubeo, máxima autoridad del resguardo Curare.

Los indígenas de Manacaro se ubican, además, en una zona clave. Su territorio ancestral está compuesto por el Parque Nacional Natural (PNN) Cahuinarí, el gran resguardo indígena del Predio Putumayo, así como el de Mirití Paraná y una pequeña zona de Curare Los Ingleses. Las tierras en las que habitan see conocen como Bora Miraña y están, específicamente, entre un puesto de control de Parques Nacionales en Cahuinarí (creado por la entidad en 2016 para controlar el acceso a varios ríos), y la cabaña de Puerto Caimán, el punto de vigilancia que construyó el resguardo Curare Los Ingleses en 2014.

“La propuesta de nosotros fue continuar desde el quebradón Vilsoda, por 12 kilómetros, hasta la bocana del río Bernardo”, afirma Heriberto Martínez, coordinador de Manacaro.

Los habitantes de Curare Los Ingleses, que han liderado el proceso de conservación, no viven en su territorio ancestral, sino que provienen de distintas regiones de la Amazonia. Muchos llegaron huyendo o fueron esclavizados durante las distintas bonanzas económicas (desde el caucho a inicios del siglo XX, hasta la coca a partir de 1970), por lo que comprenden profundamente lo que significa aislarse para sobrevivir.

Tradiciones espirituales y nuevas herramientas

El trabajo de monitoreo de Curare Los Ingleses y Manacaro empezó de forma análoga con la construcción de mapas a partir de su conocimiento y experiencia en el territorio (lo que los investigadores llaman cartografía social). Luego, pasó a emplear otras tecnologías digitales, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permite incluir las coordenadas precisas de los recorridos en los registros de sus libretas. Ahora, están en la etapa de familiarizarse con tablets para registrar la información en menos pasos y que esta pueda guardarse en un repositorio y enviarse a las entidades que la requieran.

Quienes se han interesado en este tipo de herramientas digitales, también han aprendido a manejar programas complejos como QGIS y ArcGIS, y a visualizar imágenes satelitales que les ayudan a planear de manera más sencilla sus recorridos. Pueden conocer, por ejemplo, la ubicación de cuerpos de agua o las rutas que tomarán para hacer los avistamientos.

El resguardo Curare Los Ingleses se esfuerza para que desde la escuela se enseñe a los niños, con actividades pedagógicas de campo, cómo es su territorio y las actividades de conservación que se realizan. Foto: Víctor Galeano

Pero llegar a ese punto ha sido un esfuerzo de muchos años. Como recuerda Camila González, de ACT, en 2014 empezaron una serie de conversaciones con los pobladores de Curare Los Ingleses para presentarles las investigaciones que existían, desde el conocimiento occidental, sobre los aislados. “Les contamos que sabíamos quiénes eran, más o menos dónde estaban y cuáles eran esos relatos que habían recopilado los antropólogos”, afirma.

Aunque los habitantes del resguardo ya tenían experiencia en monitoreos de fauna y habían trabajado con otras organizaciones, fue gracias a ese acercamiento que decidieron abrir la puerta para hablar de los PIA con mayor confianza y cercanía, y para trabajar juntos.

“Antes de hablar de los PIA, nosotros designamos una zona de protección y de conservación estratégica de los lagos y los salados (zonas naturales ricas en sales y minerales que se encuentran en medio de la selva) para la reproducción de especies”, asegura Darío Silva Cubeo, un líder histórico de la zona y uno de los promotores de la zonificación. En 2008, de las 212 000 hectáreas que conforman el resguardo Curare, destinaron una parte (129 408 hectáreas) como zona de conservación y otra (82 592 hectáreas) como zona de aprovechamiento.

En la zona de conservación tenían, por ejemplo, un proyecto para monitorear y proteger al caimán negro (Melanosuchus niger). Aunque en ese entonces desconocían el estado de conservación de la especie, sabían que su población era escasa debido a las sucesivas fiebres por la caza de pieles que ocurrieron mucho antes de que les adjudicaran el territorio indígena en 1995.

Allí construyeron una cabaña, Puerto Caimán, su puesto de control en uno de los brazos del río Caquetá. Desde ese lugar podían hacer recorridos hacia los saladeros, a donde llegan las dantas (Tapirus terrestris) y otros animales para alimentarse, o hacia las enormes concentraciones de cedros (Cedrela odorata) que en los años 90 fueron ampliamente explotados por colonos. “Todo empezó por recuperar el territorio”, dice Silva.

Tras confirmar la presencia de pueblos en aislamiento, el puesto de control también se convirtió en una oportunidad para resguardar a sus vecinos.

“Nosotros llegamos a abonar su trabajo [de Curare Los Ingleses y Manacaro] con más infraestructura, logística y personal, para que pudieran fortalecerlo. No solo para las especies y los lugares que ellos ya venían vigilando, sino también para los PIA y el monitoreo de amenazas al río Caquetá”, asegura la investigadora de ACT.

Además de las nuevas tecnologías, las comunidades han logrado proteger a sus ecosistemas, especies y vecinos en aislamiento desde los procesos de educación propia. Durante los recorridos, las mujeres de Manacaro educan a sus hijos sobre el territorio. En el resguardo Curare, a los más pequeños les enseñan la historia del lugar que habitan, hacen excursiones al río Caquetá y, además, les muestran los sitios más importantes para la protección de los vecinos aislados y de los animales en peligro.

En la escuela de Curare los niños reciben formación primaria por parte de profesores locales, además de la educación ambiental que ha sido incluida en los programas por decisión del resguardo. Foto: Víctor Galeano

Antes de los recorridos, un abuelo —autoridad tradicional de la comunidad— viaja hasta Puerto Caimán y realiza varios rituales en la maloca para proteger a la familia que irá, durante ese mes, a hacer los recorridos de vigilancia. El abuelo, desde lo espiritual, también se comunica con los aislados para conocer cómo se encuentran y si deben atender algún sitio en particular.

Como afirma Ezequiel Cubeo, es indispensable que “el abuelo haga la prevención, desde la parte cultural, para que los vigías lleguen al sector. En el caso de que el abuelo encuentre en su pensamiento que la familia no puede ir, se respeta ese mandato”.

Redes que llegan más lejos

Las alianzas fortalecieron las capacidades de los indígenas para registrar las amenazas en su territorio. Ahora, desde Curare, pueden realizar trayectos más amplios en lanchas con motores de baja potencia. Al principio solo registraban animales grandes, como los micos maiceros, los puercos, las dantas, los paujiles, tucanes, nutrias y lobos. “Ahora se incorporaron otros sentidos. Por ejemplo, qué animales escuchan”, dice Camila González de ACT.

Con el paso de los años, el registro de amenazas y observaciones ha aumentado y se ha vuelto más detallado. Ya no solo se escribe el animal que se ve o se escucha, sino que también se incluye cuántos individuos hay y qué están haciendo. Además, se notifica la presencia de cualquier embarcación, huella humana, cazador o pescador que no pertenezca a las comunidades. Gracias a ese detalle, desde que empezó la vigilancia se han detectado dos situaciones que estarían relacionadas con los aislados: la primera, una fogata a orillas del río; la segunda, humo selva adentro.

Los indígenas de Manacaro, a diferencia de los de Curare, no deben desplazarse un mes a la cabaña. Por la disposición del territorio, quienes se encargan del trabajo que empezó en 2017 con ACT son, en su mayoría, mujeres que navegan por el río haciendo avistamientos de animales y registro de amenazas. Salen de sus casas en la mañana y pueden regresar en la tarde.

La Comunidad de Manacaro recorre 12 kilómetros para registrar amenazas al territorio. Foto: Cortesía Comunidad de Manacaro.

La iniciativa, que empezó como una forma de monitorear los peligros que amenazan a los PIA, llevó a que las mujeres tomaran roles que no eran tradicionalmente de ellas. Como señala la investigadora de ACT, las indígenas son indispensables para consolidar la iniciativa de protección. “Se convirtió en la oportunidad de mostrarles a sus hijos el territorio y de que los hombres se dedicaran a sacar madera, pescar y realizar otras actividades de aprovechamiento. Ellas, desde su lugar de protección, podían ganarse un sustento económico y aportar a sus comunidades”, afirma.

Recientemente, las mujeres han empezado a trabajar en Excel y han aprendido a organizar datos. “La idea es facilitar el análisis. Es importante que ellos tengan esa información, no solo porque es suya, sino porque también les sirve para tomar decisiones”, reitera Camila González.

Aportes para la toma de decisiones

En 2018, ante las peticiones de organizaciones indígenas y de la sociedad civil para reconocer la presencia y garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, el Ministerio del Interior publicó un decreto con una serie de medidas para resguardarlos. Entre esas, estaba la creación de la Comisión Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (CNPIA).

Como explica David Novoa, coordinador territorial de los PIA en ACT, el comité es también “la instancia para tomar decisiones y conocer cómo está la protección territorial de estos pueblos. Además, permite llevar lo comunitario a un espacio de toma de decisiones interinstitucional e intergubernamental”.

Isla de Puerto Caimán en la zona de conservación del resguardo Curare Los Ingleses. Foto: Victor Galeano.

Por eso, el líder indígena Darío Silva espera que los resultados de estos procesos de monitoreo sean tenidos en cuenta en el CNPIA. “Queremos que la información recolectada contribuya a la proyección del territorio, de los pueblos yuri-passé y de los otros 16 pueblos en estado natural de los que se tiene indicios de su existencia”.

Según la investigadora González, están armando la estrategia de articulación para que la información local se sume a lo que se hace a nivel departamental y nacional y aporte a la toma de decisiones.

Esa articulación es la que permite tomar acciones, como la medida cautelar que gestionó la Unidad de Restitución de Tierras —entidad que protege los derechos territoriales de víctimas del conflicto armado y busca devolverles las tierras que fueron despojadas y abandonadas— en 2023 y que ordenó mecanismos de protección para los yuri-passé y sus comunidades colindantes, tras el aumento de la minería sobre el río Puré.

Como lo explica la asesora territorial de ACT, Juana Hoffman, “los monitores comunitarios están en mejores condiciones de rastrear la biodiversidad y las presiones ambientales, pues son quienes están permanentemente en el territorio. Estos datos ayudan a las comunidades asociadas a actuar rápidamente ante las crisis, como las incursiones de mineros ilegales, e informar las decisiones internas sobre la gestión territorial”.

Por eso, mientras la violencia y las disputas territoriales entre actores armados aumentan en la zona, los habitantes de Curare Los Ingleses y Manacaro continúan trabajando por respetar el derecho de otros pueblos indígenas de permanecer aislados. El ejercicio que han hecho, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, podría servir de ejemplo y replicarse en otras comunidades colindantes con estos pueblos, como en el territorio de Arica, al sur del Putumayo, en la frontera con Perú y Brasil.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Actualizado el: Mar, 05/06/2025 - 08:13