“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para los líderes con los que habló esta alianza periodística solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó con ellos en qué consistía la venta de bonos de carbono.

Waldrettung explicó que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo. “El hecho de que haya un contrato modificatorio muestra que hay un diálogo de igual a igual”, señala Mónica Gutiérrez, subdirectora jurídica de Gallego Lawyers.

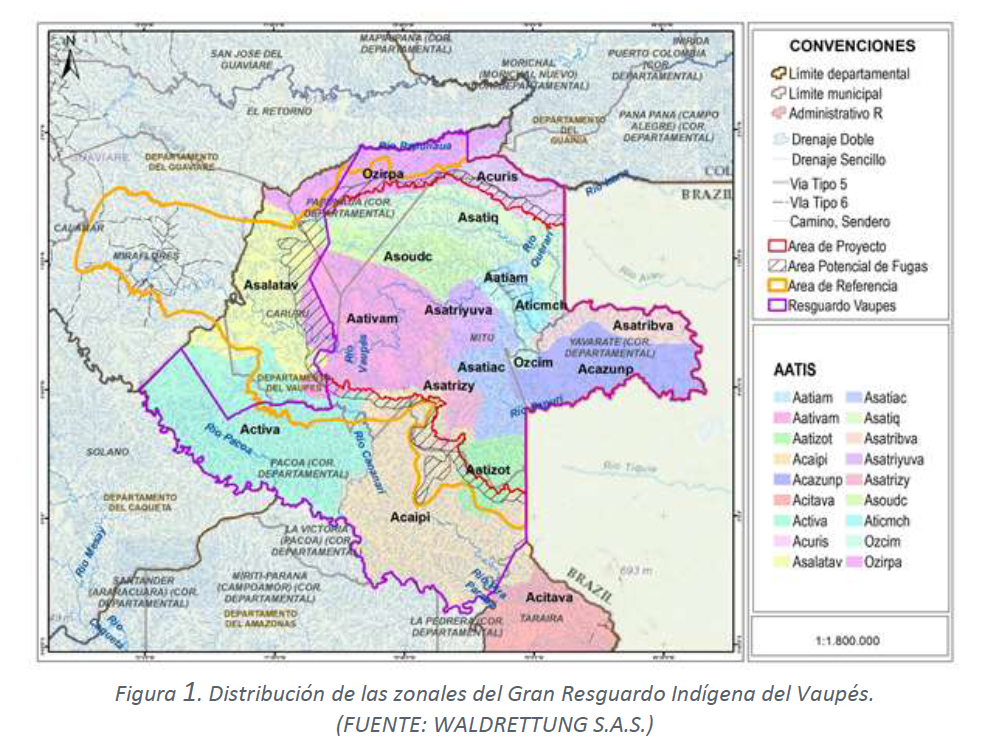

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, estas comunidades crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que estos consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

La empresa de Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato con el Gobierno Propio. Los líderes que fueron consultaron señalaron que no sabían la fecha de firma de contrato, dato de suma importancia, ya que han explicado que les preocupa que el representante legal actual del consejo comenzó su periodo el 10 de noviembre de 2015 y, según los estatutos de la organización, las autoridades debían ser elegidas por todas las comunidades cada cuatro años. Sin embargo, desde que obtuvieron la personería jurídica nunca se ha convocado una nueva elección. Por lo tanto, tampoco sabían si el contrato se había firmado dentro del periodo que avalaba la directiva del consejo o posteriormente.

El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrettung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de Mónica Valencia, hasta hace dos semanas representante a la Cámara del Vaupés por el Partido de la U.

Según los documentos que Waldrettung le mostró a los periodistas de esta alianza, el contrato fue firmado en enero de 2019, cuando Valencia todavía tenía el periodo vigente. Además, la empresa mostró un documento expedido el 3 de febrero de 2020 por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Vaupés, en el que señala que Simón Valencia seguía siendo el representante legal del consejo. “El consejero mayor es el representante legal y está facultado para celebrar convenios. Tenía íntegras facultades como representante legal para firmar el contrato”, dijo Gallego.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia desde el mes de mayo de 2022 y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la entonces congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas.

A esto se suma que, para los expertos que acompañan a las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice.

En últimas, este caso subraya cómo existen interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia.

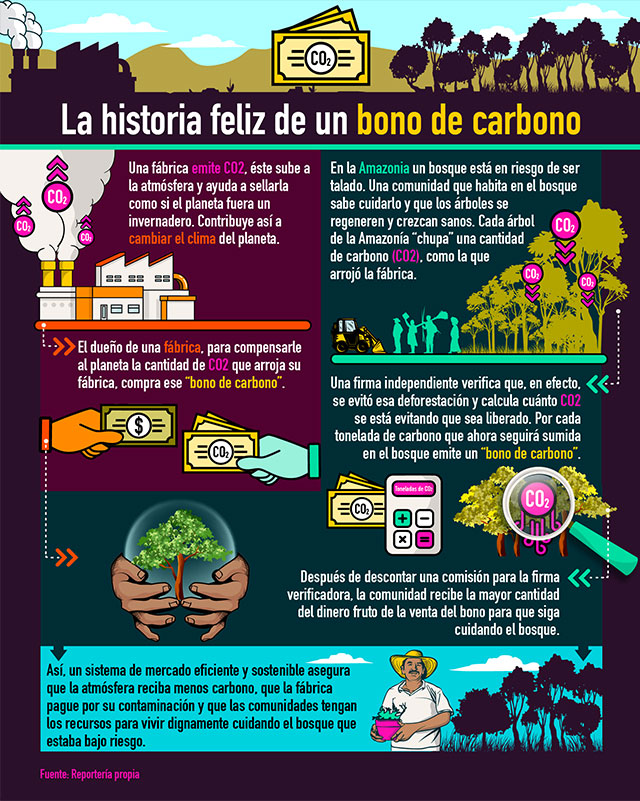

De igual manera, el tiempo que inicialmente propuso Waldrettung a la comunidades, “no menor a cien años”, ha prendido alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, dijo el abogado experto en temas indígenas.

Llama la atención que, por ejemplo, en el contrato que le ofrecieron a los nukak, pero que no se celebró, no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.

Helmuth Gallego explicó que Waldrettung en un inicio propone a las comunidades proyectos a 100 años, lapso que consideran la vida útil idónea de un proyecto Redd+, pero que el tiempo definitivo depende del acuerdo al que lleguen con los indígenas. En la mayoría de casos, explica, la negociación ha terminado acotando el periodo a 40 o 30 años, como en el caso del Gran Resguardo del Vaupés. “Nuestra idea es que las comunidades, siempre tan explotadas y tan abandonadas por nuestro Estado, por 100 años reciban remuneración”, dice Gallego. Tener proyectos de larga duración, había explicado en la primera entrevista, habla también del horizonte con que se proyecta una sociedad. En sus palabras, “estamos en Colombia y no en Alemania. Aquí somos de corto plazo”.

Al preguntar por los planes a futuro de los bonos de carbono emitidos por proyectos de Waldrettung, Helmuth Gallego aseguró que el mercado principal que tienen identificado es Alemania. Este es un país con el que él tiene una relación de vieja data, tras hacer su maestría en derecho privado y su doctorado en derecho bancario en la universidad Johannes Gutenberg de Mainz y ser uno de los abogados germano-hablantes listados por la embajada de Alemania en Bogotá.

El destino sería Alemania porque allá está la matriz de la empresa Waldrettung S.A.S. que lidera Gallego. Waldrettung Gmbh —la compañía matriz— se describe en su página web en alemán como “una empresa comercial que trabaja para promover la conservación de la naturaleza, la gestión del paisaje y el desarrollo sostenible”. Sus oficinas están ubicadas, según el sitio web, en una moderna torre de vidrio en el número 24 de la calle Bockenheimer Landstrasse, cerca del centro de Fráncfort y a tres cuadras de la icónica Ópera de la capital financiera europea. Según explicó Gallego a esta alianza periodística en junio, la empresa colombiana Waldrettung SAS (que se llamó Waldrättung SAS hasta diciembre de 2021, cuando cambió ligeramente de nombre) es una filial de la alemana.

Aunque Gallego aseguró en una primera entrevista que la empresa matriz de Waldrettung está registrada en el estado federado de Renania Palatinado, esta alianza periodística no encontró sociedades que correspondan a los dos nombres corporativos alemanes que aparecen en la página web -Waldrettung GmbH o Waldrettungsgesellschaft GmbH- en el portal centralizado que compila los registros comerciales de los distintos estados que integran la República Federal Alemana. Al hacerle esta pregunta en la reunión del 21 de julio, Gallego primero confirmó que el nombre de la empresa alemana es Waldrettung GmbH y luego dijo que no entendía por qué había una persecución en su contra. Finalmente no respondió a la pregunta.

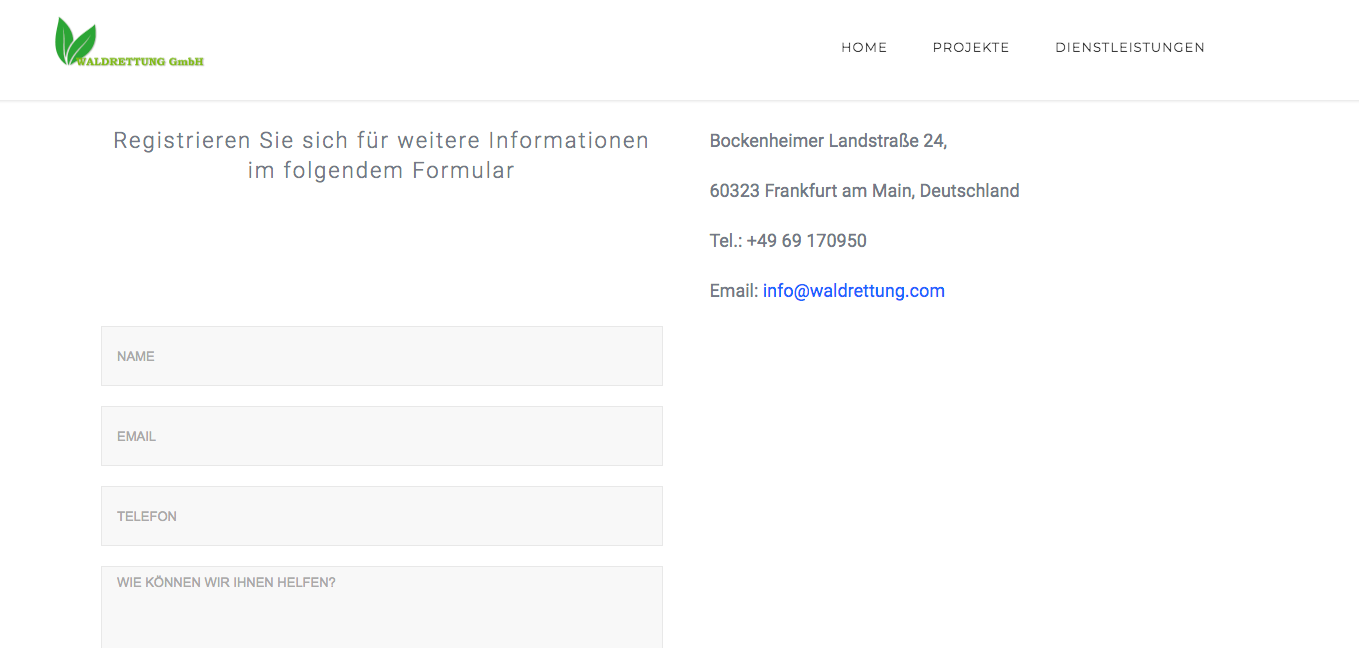

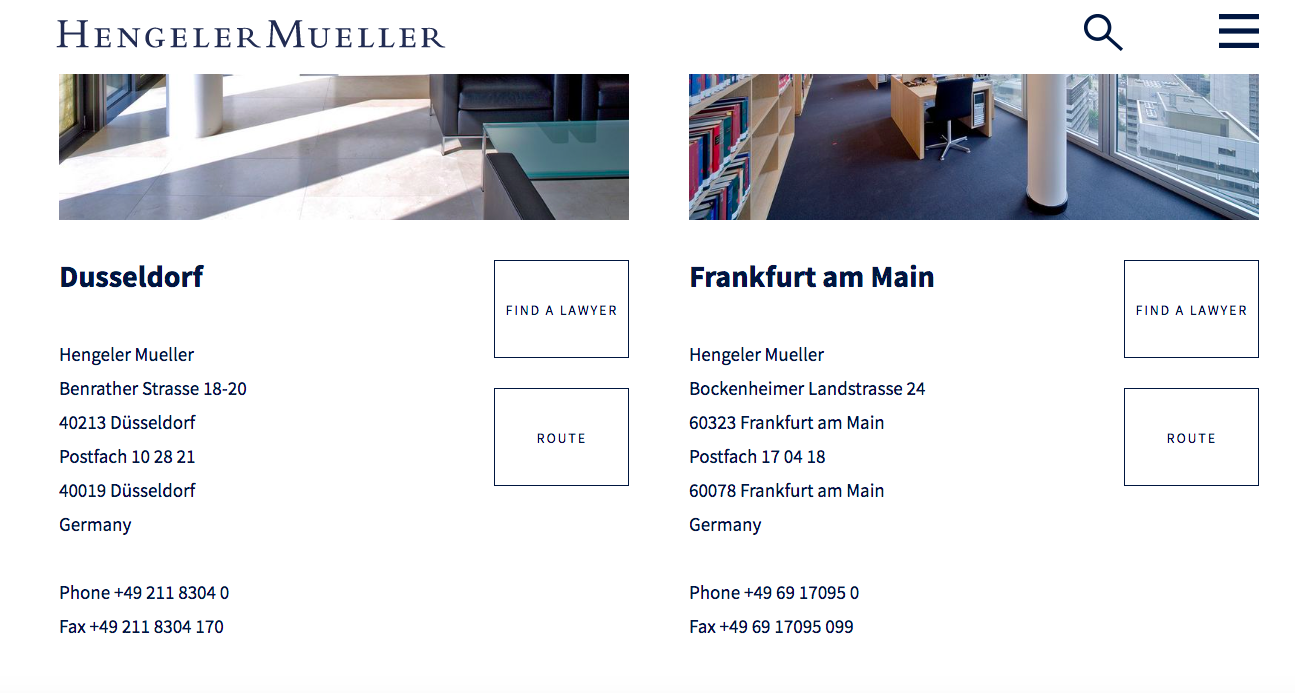

Esta alianza periodística llamó al teléfono alemán que aparece en la página de Waldrettung y encontró que corresponde a una firma de abogados con sede en el mismo edificio del número 24 de la calle Bockenheimer Landstrasse en Frankfurt. Una persona responsable de la firma legal, que se llama Hengeler Mueller y tiene oficinas en cuatro ciudades alemanas, además de Bruselas y Londres, dijo no representar a Waldrettung.

Imagen de la página de contacto de la empresa Waldrettung Gmbh.

Imagen tomada de la página web de la empresa Hengeler Mueller en la que se ve la dirección de su sede en Frankfurt.

Búsquedas en los registros comerciales de Austria y Suiza, así como en los portales comerciales de registros societarios de OpenCorporates y Sayari, tampoco arrojaron ningún resultado para Waldrettung GmbH. Un mensaje enviado al correo electrónico de la empresa, info@waldrettung.com, tampoco recibió respuesta. El dominio de la página web de la empresa alemana aparece registrado, según la herramienta Domaintools.com, a nombre de Sandra Silva, el correo h.gallego@gallegolawyers.com y la dirección que comparten Gallego Lawyers y Waldrettung S.A.S. en Bogotá. Los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá de Waldrettung S.A.S. tampoco incluyen su nexo con una empresa matriz en Alemania. En el registro único empresarial y social (RUES), lista el capital como 100% extranjero, pero no explica de qué empresa o personas, o de qué país proviene.

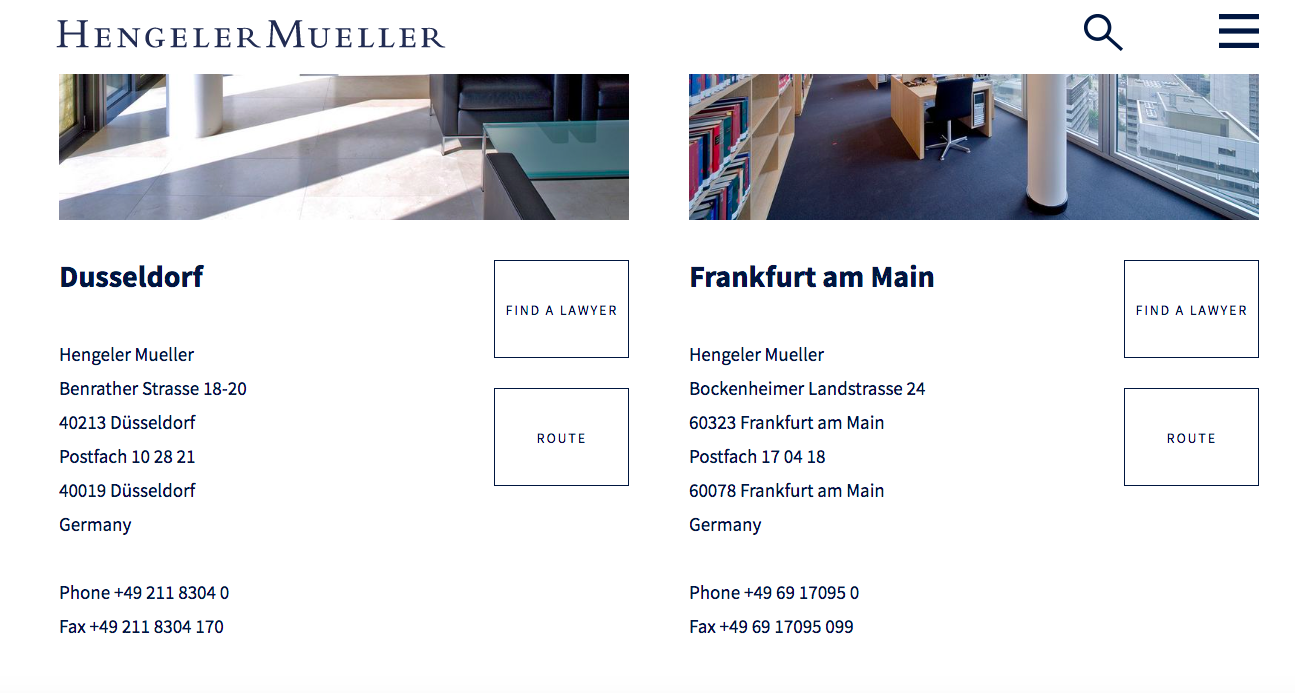

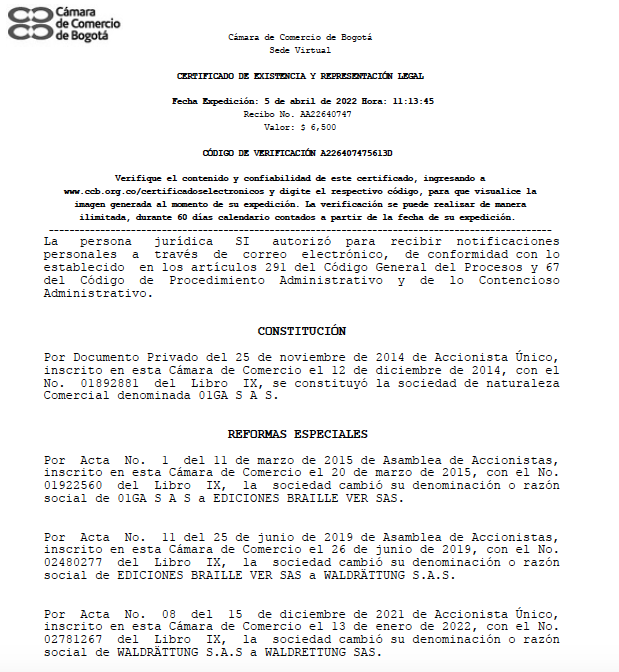

En Colombia, la historia de la empresa Waldrettung S.A.S. se remonta a noviembre de 2015, cuando fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá como O1GA S.A.S. Cuatro meses después su nombre fue cambiado a Ediciones Braille Ver S.A.S. El 26 de junio de 2019, esa empresa -de la cual Helmuth Gallego era único accionista- se convirtió en Waldrettung S.A.S. El objeto social cambió a “la estructuración, el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha y ejecución de toda clase de proyectos ambientales en América Latina, particularmente aquellos que se puedan enmarcar en los estándares de mercados voluntarios como el VCS o el REDD o del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto”, según consta en el expediente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir, el cambio en la naturaleza de la empresa se hizo cinco meses después de que se firmara el contrato con el representante legal del Gran Resguardo del Vaupés y cuatro meses antes de que la asamblea de éste lo aprobara. Un año después, en octubre de 2020, la empresa pasó de tener un capital autorizado de 500,000 pesos (unos 130 dólares de la época) a uno de 120,500,000 pesos (unos 31,300 dólares). Luego, en diciembre de 2021, finalmente cambió su nombre de Waldrättung S.A.S. por el actual de Waldrettung S.A.S.

Imagen del registro de la Cámara de Comercio de la empresa Waldrettung.

No serían, en todo caso, los primeros bonos de carbono con los que los directivos de Waldrettung trabajan. Helmuth Gallego también es, desde 2013, el representante legal de dos empresas, CarbonBW Colombia SAS y Biogas Doña Juana (también conocida como Biogás Colombia), que tiene contratos para el aprovechamiento de los gases emitidos en los rellenos sanitarios de varias de las ciudades más grandes del país, incluyendo el de Doña Juana en Bogotá, así como los botaderos de Cartagena, Cali, Armenia, Montería y Tunja.

Tras colocar tubos debajo de las montañas de residuos sólidos, el metano —otro de los gases responsables del cambio climático— se acumula y después es tratado para generar energía, en un negocio verde que resultó ser tan productivo que logró abastecer a más de 4 mil hogares en Bogotá, según un dato que dio el propio Gallego al periódico El Tiempo. La Alcaldía de Bogotá dijo haber recibido a agosto de 2021 más de 3.444 millones de pesos (unos 800 mil dólares) en regalías gracias a ese esquema. “Si no existiera esta empresa, sería prácticamente imposible vivir en el sur de la ciudad”, dijo Gallego a esta alianza periodística en abril. Según el medio alemán Ecoreporter, en estas empresas también hay inversiones alemanas a nombre de un ingeniero llamado Johannes Laubach.

Conflictos en las comunidades

Los indígenas en Vaupés y Guaviare también aseguran que la forma en que llegó la empresa Waldrettung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de posiblemente haberse favorecido en las negociaciones. Aunque algunos líderes afirman que existen rumores de recepción de dineros por parte de capitanes y otros representantes de las comunidades, esta alianza periodística no encontró evidencia de tales prácticas.