Salud

Infraestructura salud

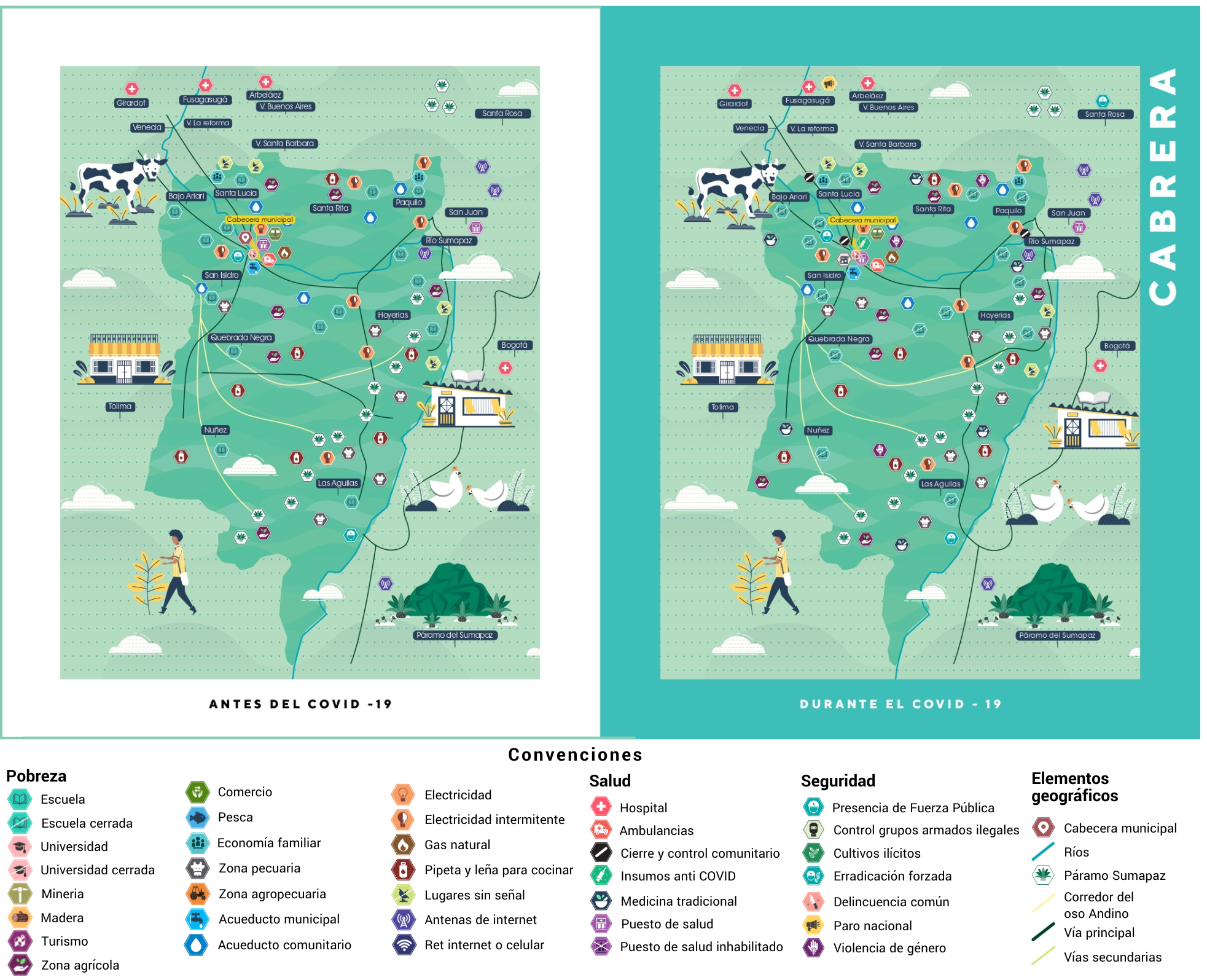

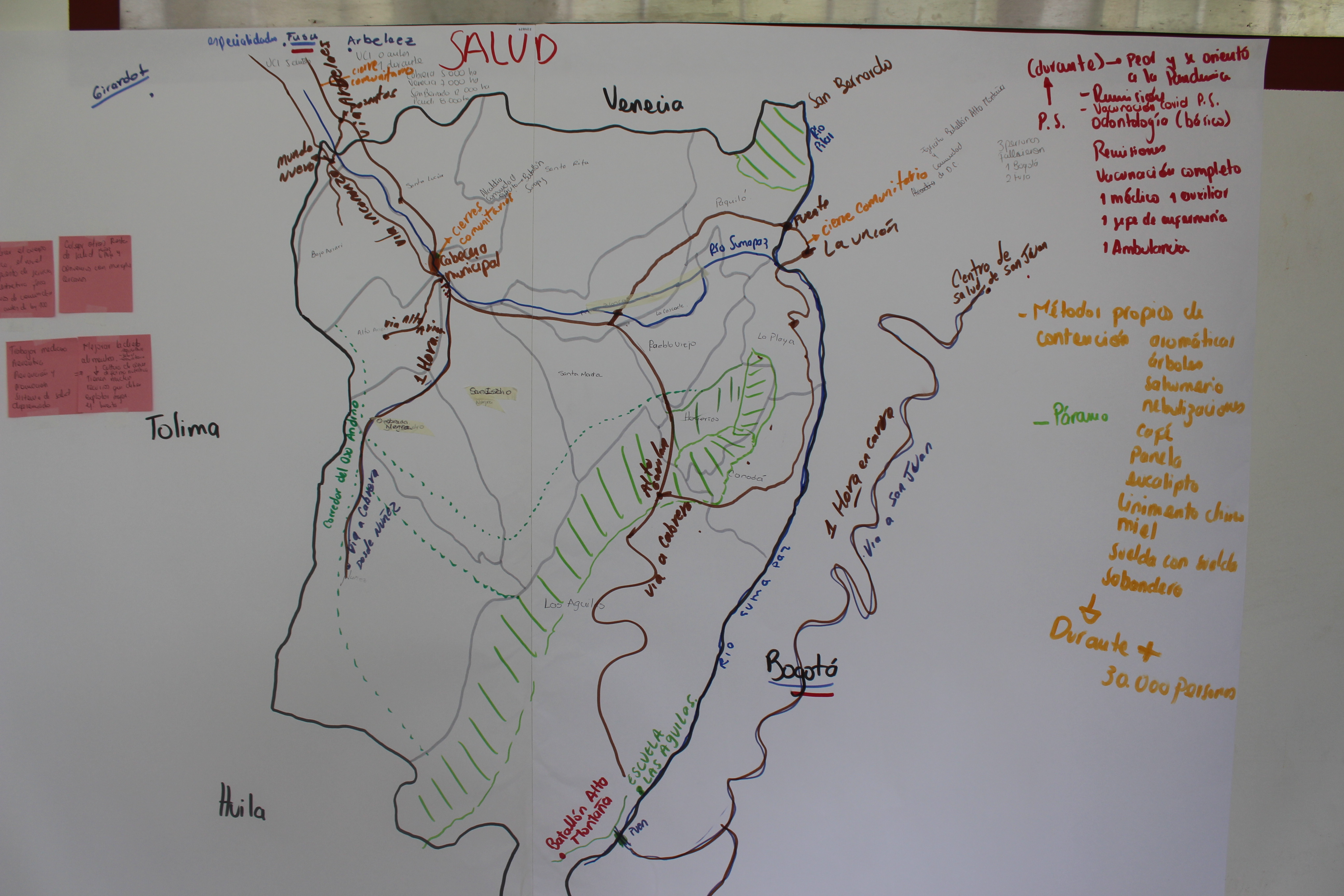

Desde antes de la pandemia hasta la actualidad, los líderes y lideresas de Cabrera manifiestan que uno de los principales retos en materia de salud es la infraestructura en términos de personal, insumos, calidad y acceso. El municipio hace parte de la red de salud pública de la ESE hospital San Antonio de Arbeláez que tiene sus sedes, centros de salud, en San Bernardo, Pandi, Venecia y Cabrera. Así, Cabrera solo cuenta con un puesto de salud en el casco urbano, en donde hay pocos servicios y no se realizan procedimientos de alto nivel. Por tanto, los pacientes que requieran esos procedimientos o emergencias deben ser remitidos a Arbeláez y, dependiendo de la disponibilidad, a Fusagasugá, Girardot o Bogotá (ver mapa de la cartografía social).

Este panorama se complejiza porque solo funciona una ambulancia para los cinco municipios (Cabrera, Pandi, Venecia, San Bernardo y Arbeláez), entre los cuales puede haber distancias de más de dos horas. Además, destacan que las vías están en mal estado y hay veredas bastante alejadas del casco urbano, como Las Águilas, en donde queda más cerca dirigirse a Bogotá para atención médica que al casco urbano o a la ESE de Arbeláez (ver mapa de la cartografía social).

Este panorama crítico impacta directamente en la baja calidad y oferta de la atención ordinaria en salud. Los representantes de JAC comentan que antes, durante y post pandemia padecen de los estragos de la falta de inversión. Afirman que desde los enfoques de salud actuales hay desatención en torno a las secuelas generadas por las duras condiciones de trabajar en el campo.

"Solo funciona una ambulancia para los cinco municipios (Cabrera, Pandi, Venecia, San Bernardo y Arbeláez)".

Según resaltan un funcionario de elección popular y uno de la EPS Convida, la prestación de los servicios de salud no es suficiente. Servicios esenciales como la sala de partos y de urgencias, toma de muestras láser, entre otros, no se encuentran en el puesto de salud. Además, según el funcionario de Convida, un 95% de la población pertenece al régimen subsidiado y un 5% al contributivo, por lo que muy poca población puede acceder a servicios especializados.

El personal de salud también es insuficiente. Según el mismo funcionario, el médico permanente que suele haber en el centro de salud es un practicante que muchas veces no tiene los conocimientos para una urgencia.

Durante la pandemia toda la atención se enfocó en el Covid-19. Sin embargo, esto no implicó cambios en esta infraestructura, agudizando la problemática frente a la atención en salud ordinaria. Según los líderes y lideresas, el acceso al puesto de salud fue más restringido y todo se volcó a lo virtual.

La infraestructura y atención a los casos de Covid-19 también fue limitada. Según datos expuestos por la Gobernación de Cundinamarca en 2020, la ESE de Arbeláez no cuenta con camas de Cuidados Intensivos ni Intermedios, lo cual no se modificó durante la pandemia. Esto contrasta con lo mencionado por la comunidad, quienes afirman que durante la contingencia se incorporó una cama UCI en el Hospital San Antonio de Arbeláez (del cual depende Cabrera) (ver mapa de la cartografía social).

El puesto de salud de Cabrera no realizó pruebas de detección del virus. La población pudo acceder a estas pruebas porque eran llevadas y realizadas por profesionales de Bogotá. Por ende, y sumado a que muchas personas no quisieron acceder a las pruebas, para los líderes y lideresas, hay un subregistro de los contagios en el municipio.

"El puesto de salud de Cabrera no realizó pruebas de detección del virus".

Los mayores impactos de la pandemia sobre la salud fueron a nivel psicológico. La comunidad afirma que, al inicio de la contingencia, el Covid-19 fue un tema “tabú”, pues había mucha incertidumbre sobre este y los medios de comunicación tuvieron un rol central para fomentar el miedo. Pese a esto, en la Alcaldía y, en específico, en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), no existen programas de atención a las afectaciones psicológicas, solo se presta ayuda de forma focalizada.

Frente a estos diversos retos, la comunidad plantea múltiples estrategias. Proponen la instalación de puestos de salud en las veredas más alejadas (sobre todo de las partes altas, como Nuñez y La Playa), y trabajar en convenios de atención con municipios cercanos (ver mapa de la cartografía social). Subrayan que es necesario fortalecer Programas de Promoción y Prevención que sean aplicados desde las familias, con énfasis en la alimentación y nutrición desde las prácticas agropecuarias y culturales del campesinado.

Además, plantean la necesidad de fortalecer el personal médico del puesto de salud, el cual esté capacitado (profesionales y no solo pasantes) y que conozca de lleno a la comunidad para prestar sus servicios. Así mismo, dotar y mejorar el nivel de servicio del puesto de salud, a partir de ampliar la infraestructura y la gama de servicios que oferta. Esto implicaría el retorno de servicios que antes se encontraban en el municipio, como la sala de partos, toma de radiografías, entre otras. Por último, esperan que el municipio mejore la infraestructura vial y que cuente con ambulancia propia, como le aseguró el gobernador de Cundinamarca a la población.

Medicina tradicional, cierres comunitarios, insumos Covid-19

Los líderes y lideresas destacan la importancia de la organización comunitaria para el manejo de los riesgos y efectos de la pandemia. Una estrategia central fue la articulación entre la comunidad, la alcaldía y la Fuerza Pública, que permitió establecer cierres y puntos de desinfección en las entradas y salidas del municipio (ver mapa de la cartografía social).

Además, la autogestión individual con el uso de tratamientos tradicionales y caseros aseguró la prevención y tratamiento de enfermedades, entre estas, los efectos del contagio por el Covid-19. Los líderes y lideresas aseguran que el uso de aromáticas, hierbas, infusiones, entre otros, es un conocimiento transmitido generacionalmente que en la cotidianidad ha ayudado a la población a protegerse de diferentes enfermedades. Según destacan, la pandemia contribuyó al rescate y fortalecimiento de esas prácticas y conocimientos.

Las mujeres tienen un papel central en la trasmisión de estas prácticas y, durante la pandemia, jugaron un rol fundamental en las prácticas de cuidado respecto al Covid-19. Ellas elaboraron tapabocas con telas del hogar, pues las instituciones no dotaron a la comunidad con estos elementos y se encarecieron (igual que el gel y alcohol). También, realizaron huertas individuales y comunales para la siembra de las plantas con las que se hacían los tratamientos caseros. La mayoría de la población usó estos tratamientos como alternativa a la precaria infraestructura para atender el virus y a la casi inexistente atención en el puesto de salud.

Como estrategia central, la comunidad subraya el fortalecimiento y protección de los saberes y organización comunitaria, reconociendo así los conocimientos ancestrales del campesinado como otro tipo de “ciencia”. Esto, ya que es importante documentar estos saberes y que sean reconocidos en un nivel más amplio de la sociedad. No obstante, está el riesgo de que empresas farmacéuticas se adueñen de estos conocimientos y los patenten en inyecciones y pastillas, como ya ha pasado, y que, por ende, dejen de ser usados de forma tradicional.

Pobreza

Acceso al trabajo

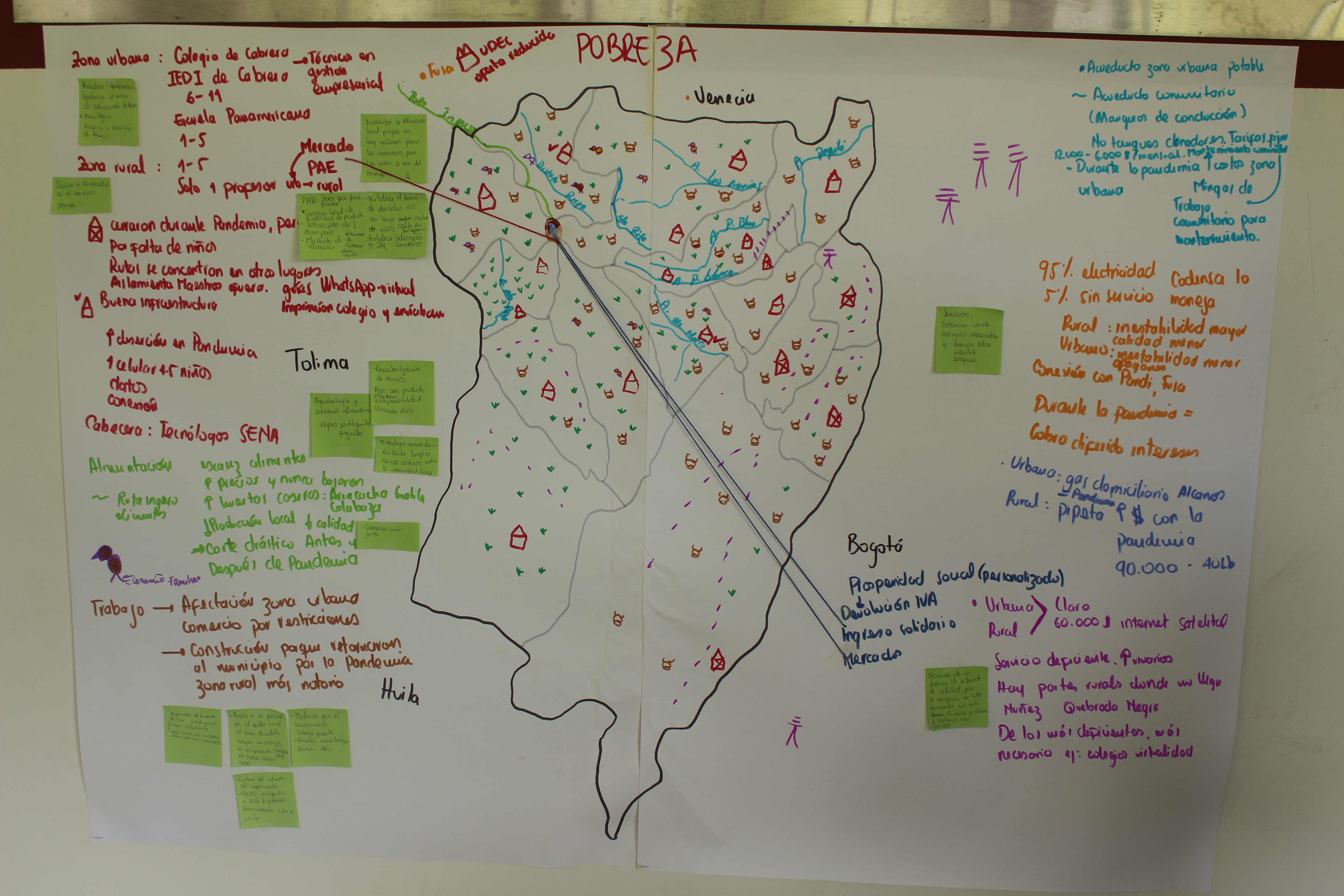

Cabrera se caracteriza por el comercio independiente en el casco urbano y por su vocación agropecuaria y economías familiares en la zona rural. En concreto, la vocación agrícola se desarrolla especialmente en las zonas “bajas” del territorio, la producción pecuaria sobre todo en las zonas “altas”, y en la mayoría de las veredas también hay economía familiar, debido, en parte, al fortalecimiento de las huertas caseras durante la pandemia (ver mapa de la cartografía social).

Uno de los retos centrales que enfrenta la comunidad es la alta tasa de informalidad laboral. Según los líderes y lideresas, la mayoría de la población trabaja en el sector rural de manera independiente y no tienen acceso a la seguridad social, lo cual se refleja en la desprotección de los adultos mayores, quienes son los que principalmente trabajan el campo. De acuerdo a lo expuesto en el Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo Municipal Cabrera 2020-2023 (p. 61), el trabajo informal es el reto principal en materia de pobreza multidimensional para el municipio, pues tiene alcance total del 93,1%; con un alto impacto en los hogares de la cabecera municipal (87,8%) y, sobre todo, en los del área rural (95,2%).

Los precios injustos en la comercialización también son un reto central, puesto que, al no contar con un centro de acopio y tener que vender sus productos en Corabastos-Bogotá, se enfrentan a intermediarios que generan dinámicas injustas. La producción agrícola de esta región, además, comercializa productos que se envían a diferentes partes del país como Neiva, Cúcuta, Fusagasugá, Villavicencio, entre otros. Sin embargo, las vías en mal estado del municipio entorpecen esta comercialización y, con esto, las ganancias que se pueden obtener.

De acuerdo con la comunidad, durante la pandemia el sector laboral más afectado fue el del comercio en el casco urbano. En la actualidad, este se ha estabilizado. En la zona rural, aunque continuaron trabajando “normalmente”, destacan que el conflicto Ucrania-Rusia, además de la pandemia, ha afectado la producción y exportación de diversos productos como la uchuva. Esto, debido al aumento de costos de insumos importados que son necesarios para su producción.

Desde una visión institucional, el panorama a nivel laboral durante la pandemia no fue tan crítico. Según afirma el funcionario de elección popular, si bien se implementaron restricciones de horario para el comercio, no fueron tan radicales y este nunca estuvo completamente cerrado.

De forma paralela, la comunidad afirma que el sector de la construcción tomó fuerza durante la pandemia. Además, la contingencia hizo que algunas familias de las diferentes veredas y municipios cercanos migraran a zonas rurales.

Para afrontar las diversas problemáticas, los líderes y lideresas resaltan la importancia de que la población rural pueda acceder a las prestaciones sociales y seguridad social, fomentar el comercio y los precios justos, así como incentivar la cultura del ahorro mensual y los programas de ahorro pensional para los adultos mayores en la zona rural (como el Programa Beneficios Económicos Periódicos de Colpensiones).

Servicios públicos

El municipio presenta problemas de cobertura y baja calidad de los servicios de energía, internet, gas y acueducto en las zonas rurales. La mayoría de la población no tiene acceso a la red de gas natural con excepción del casco urbano (ver mapa de la cartografía social).

Durante la pandemia, el mayor reto fue el incremento del costo de las pipetas de gas, por lo que en las zonas rurales, incrementó considerablemente el uso de leña. En la contingencia los precios de los cilindros pasaron de 80.000 pesos a 120.000 aproximadamente, a causa del retiro de un subsidio por parte de Ecopetrol. Esto afectó directamente a las zonas rurales del país, en un panorama en el que Cabrera solo tiene cobertura del 23,5% de gas natural en las viviendas (DANE). Esta cobertura funciona en la cabecera del municipio (ver mapa de la cartografía social), por lo que se estima que el 76.5% restante de la población no cuenta con este servicio.

Frente a la energía eléctrica y el internet (con señal de baja calidad), no hubo mayores avances en la contingencia. Según datos del DANE, solo un 4,1% de la población tiene acceso a internet en Cabrera y un 90% cuenta con acceso a energía eléctrica. La energía funciona mediante la estación central ubicada en Arbeláez y da cobertura a Venecia, Pandi y Cabrera (ver mapa de la cartografía social). De ahí que, como la comunidad resalta, si hay fallas en la central, se ven afectados todos los municipios.

Como estrategia, los líderes y lideresas proponen la provisión de un sistema de electricidad con cobertura en todo el municipio. Además, encontrar y promover el uso de energías renovables como la solar y eólica.

Con respecto al servicio de agua, los líderes y lideresas señalan que en ninguna parte de la zona rural del municipio esta es tratada, solo en el casco urbano (ver mapa de la cartografía social). Acorde al DANE, el 36,8% de viviendas cuentan con cobertura del acueducto y sólo un 27,7% con alcantarillado. En la zona rural, la distribución del agua se da mediante nacederos y aljibes. Estos métodos son organizados por la misma comunidad, en donde una asociación de usuarios es la encargada de su mantenimiento. Estas asociaciones funcionan entre los mismos vecinos, se elige a una persona a la que se le paga una mensualidad por labores como limpieza, reparación y atención. Durante la pandemia, no se identificaron cambios en el panorama de este servicio.

Educación

En Cabrera se cuenta con la Institución Educativa Departamental integrada de Cabrera, la cual tiene una sede de primaria y una de educación básica y media, sumado a 16 sedes ubicadas en la zona rural que sólo ofertan hasta primaria. En el municipio sólo hay un docente que dicta todas las clases y cursos desde 1° hasta 5° de primaria. Junto a ello, como menciona la comunidad, se suma la dificultad de encontrar docentes dispuestos a trabajar en las sedes rurales.

Durante la pandemia, la institución educativa central utilizó diversas estrategias para afrontar los retos. Según expone un profesor, con el objetivo de evitar la deserción escolar y disminución de la calidad, cada director de curso hacía seguimiento diario a cada estudiante y, si no era posible contactarlo, recurrían a la Comisaría de Familia. Además, la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional entregaron portátiles a estudiantes de grados 10° y 11°.

"En el municipio sólo hay un docente que dicta todas las clases y cursos desde 1° hasta 5° de primaria".

También, se recurrió a la estrategia de realizar y entregar guías a estudiantes. Se realizaron grupos de WhatsApp con los padres para la entrega de guías virtuales y, para los que no tuvieran acceso a internet, se buscó que les llegarán físicamente.

Como bien comenta la comunidad, todas las sedes escolares debieron cerrar durante la pandemia y, a pesar de que con el retorno de clases presenciales la mayoría volvieron a abrir, la sede en la vereda La Playa continúa cerrada por falta de estudiantes (ver mapa de la cartografía social). Frente a ello, un docente asegura que una problemática que aumentó en el territorio, sobre todo en las zonas rurales, fue la dificultad para completar los cupos. Adicionalmente, a raíz de la pandemia, las sedes no fueron usadas y muchas están deterioradas.

En concreto, durante la pandemia disminuyó la calidad de la educación. Los líderes y lideresas afirman que esto ocurrió debido a la escasa infraestructura, las largas distancias al colegio, el poco personal docente y de cupos educativos, así como las fallas y/o inexistencia de conectividad digital y energía. Además de estos factores, el bajo nivel de escolaridad de los acompañantes limitó la comprensión y el desarrollo de las guías académicas que se implementaron como estrategia durante la contingencia.

Como estrategias para mejorar el sistema de educación básica, la comunidad propone fortalecer la educación local a través de un aumento del personal docente y la reapertura de las escuelas veredales así cuenten con pocos estudiantes.

Ahora bien, aparte de estos retos, el acceso a la educación superior tiene varios obstáculos. Como instituciones se cuenta con La Universidad de Cundinamarca (UDEC), que tiene presencia en toda la provincia del Sumapaz, con sedes en Girardot, Fusagasugá y Soacha. El SENA tiene sede en Fusagasugá (ver mapa de la cartografía social) además, ha brindado algunas capacitaciones en Cabrera y a veces oferta talleres. Sin embargo, como la comunidad resalta, tanto el SENA como la UDEC ofertan una limitada variedad de carreras o cursos. En general, los desplazamientos a otros municipios y la limitada oferta de carreras o cursos son las trabas para la educación superior.

Así bien, los líderes y lideresas aseguran que es importante diversificar las propuestas académicas y generar un “apalancamiento” para que sea fácil pasar de un técnico a un tecnólogo o a una universidad. Además, la comunidad piensa en la necesidad de replicar y fortalecer proyectos como el Programa de Admisión Especial a Programas de Pregrado (PAES) y los programas especial de admisión y movilidad académica (PEAMA). El PAES busca brindar oportunidades de acceso a educación superior a diferentes tipos de población, entre estas, víctimas del conflicto armado. Los PEAMA, además de facilitar el acceso a la educación, brindan la oportunidad para que los estudiantes cursen algunos semestres en sedes cercanas a sus territorios. Sin embargo, los PEAMA no se aplican en Cabrera.

Acceso a la alimentación

La pandemia generó un cambio drástico en el tema de la alimentación. El municipio tuvo problemas en el acceso, producción y distribución de alimentos debido a las restricciones de movilidad impuestas por los gobiernos departamental y nacional para contener el contagio. Esta situación dificultó considerablemente el ingreso y salida de alimentos del municipio, provocando a su vez un “hambre oculta”, en la medida que hubo escasez y alza de precios de productos como el arroz y aceite. Además, como se mencionó en la sección de trabajo, se detuvo la producción de insumos que se importan para la economía agropecuaria, lo que también incrementó sus costos. Según la comunidad, los precios no se han regulado.

Frente a este panorama, la comunidad se volcó a la producción local de alimentos que tradicionalmente se usaban en el territorio, fortaleciendo, a su vez, las huertas caseras. Esto contribuyó a formar redes de solidaridad e intercambio de alimentos.

A diferencia de la narrativa de la comunidad frente al “hambre oculta” y la dificultad del acceso de alimentos a causa de los precios, el funcionario de elección popular argumenta que la pandemia tuvo factores positivos en tanto impulsó la producción agrícola en el territorio y las afectaciones fueron más que todo en cuestiones logísticas relacionadas a los transportadores y a los horarios de ingreso y salida de Corabastos.

Un programa estatal de gran importancia es el Programa Alimentario Escolar (PAE), el cual vela por hacer llegar alimento saludable a los niños y niñas inscritos en los colegios distritales. Tanto la comunidad como un docente afirmaron que, durante la pandemia, el programa no tuvo mayores problemas diferentes a los retrasos que usualmente tiene. Sin embargo, un líder hace énfasis en que el programa PAE en Cundinamarca funciona con muy poco personal y los recursos no son dirigidos directamente al municipio. Además, es posible que los mismos alimentos que salgan del territorio a Bogotá, retornen al municipio unos días después para ser repartidos en el marco del programa cuando ya no se encuentren en buenas condiciones.

La comunidad propone como estrategias fomentar la soberanía alimentaria y los saberes agroecológicos. Ligado a esto, propone que los alimentos “limpios”, o que sean producidos de forma agroecológica, sean menos costosos a nivel local y, por ende, más accesibles entre la misma comunidad. Finalmente, afirman que se debe descentralizar el PAE y que los productos sean comprados directamente a los y las campesinas del municipio para mejorar su calidad y reducir costos de la intermediación, generando un beneficio directo a la población.

Seguridad

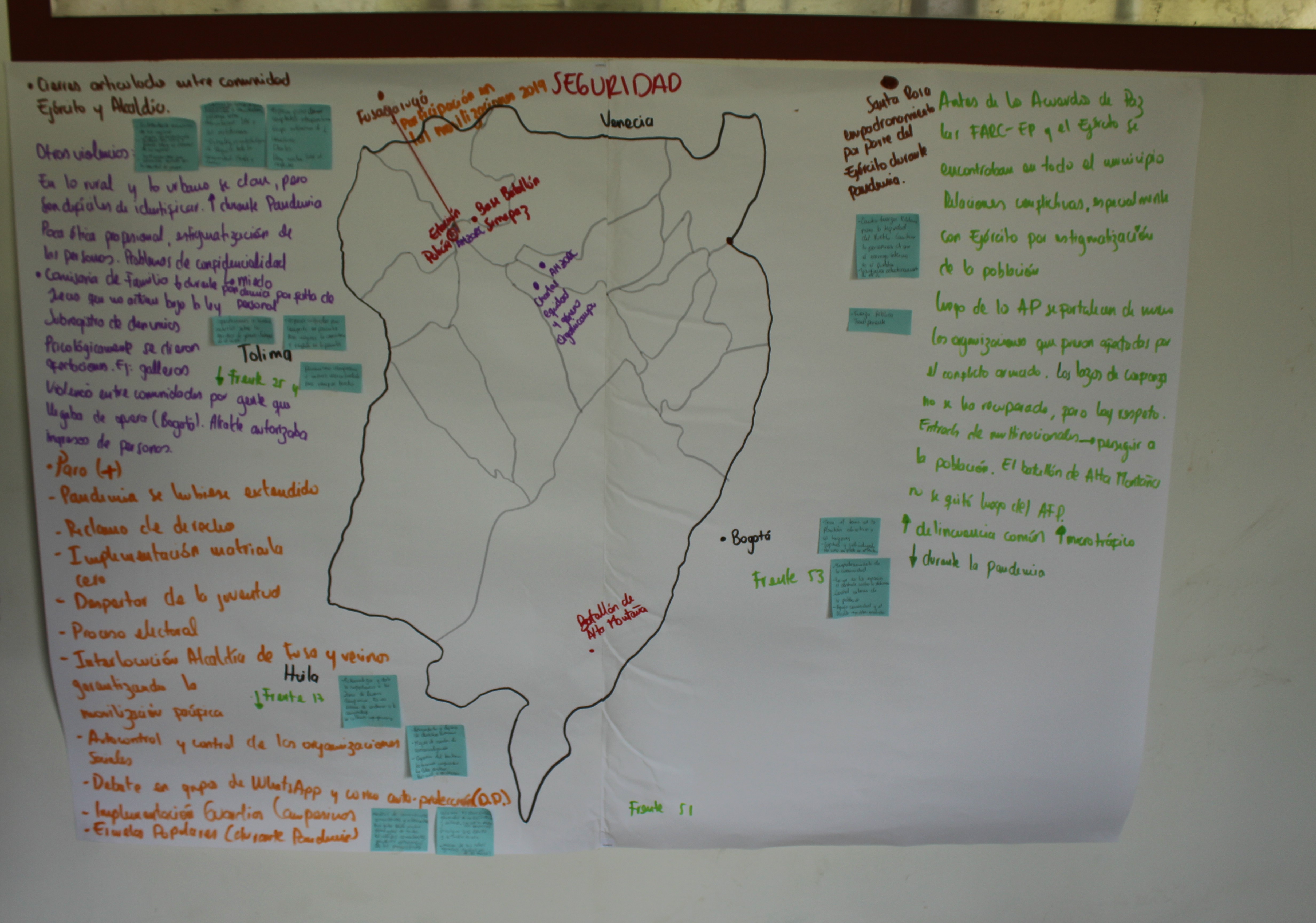

Presencia grupos armados legales e ilegales, delincuencia común

Los líderes y lideresas aseguran que el municipio ha tenido un gran cambio desde la firma del Acuerdo de Paz en términos de seguridad, pues ya no hay presencia de grupos armados. Lo cual, fue corroborado por el funcionario de elección popular.

Sin embargo, para las comunidades y funcionarios el reto actual es la delincuencia común que ha incrementado, al igual que el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas. Frente a esto, los líderes y lideresas proponen desarrollar iniciativas pedagógicas o proyectos desde el Estado dirigidos a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los colegios. Además, una mayor formación en los hogares en torno a este problema de salud pública y seguridad.

Otro reto que encuentra la comunidad es la relación de desconfianza con la Fuerza Pública, producto de la estigmatización histórica de Sumapaz como “zona roja” y de victimización hacia la población campesina que allí habita. Los líderes y lideresas concuerdan que, a pesar de no haber grupos armados, la Fuerza Pública mantiene amplia presencia con el Batallón de Alta Montaña n°1 del Ejército Nacional, ubicado en la vereda Las Águilas, y otro Batallón localizado cerca al casco urbano. Además, en el casco urbano hay una estación de policía. También, hay un retén militar implementado durante la pandemia en la histórica vía entre San Juan (localidad 20) y Cabrera (ver mapa de la cartografía social).

Para la comunidad, es necesaria como estrategia una mayor capacitación en derechos humanos a la Fuerza Pública, con la cual se pueda transformar la visión del “enemigo interno” en el municipio y sobre los habitantes. Como recalcan la comunidad y el funcionario de elección popular, a pesar que se han evidenciado avances en la relación con la Fuerza Pública, aún hay espacio para mejoras.

Por último, la comunidad afirma que se siente perseguida por su participación en temas ambientales contra megaproyectos y multinacionales. Según indican, a pesar que el 100% del territorio de Cabrera hace parte de una ZRC, esto no ha limitado que se busquen desarrollar proyectos hidroeléctricos como El Paso, al cual la comunidad votó No en consulta popular. Además, desde el año 2017 hasta el día de hoy, el Estado colombiano viene buscando dictar las políticas de conservación y delimitación del páramo Sumapaz, en las que uno de los pilares es no habitar dentro de la zona delimitada. Sin embargo, no se brindan soluciones a la gente que deba desplazarse ni se permiten espacios de participación y decisión con la comunidad.

Violencia de género

Según los líderes y lideresas, la violencia de género e intrafamiliar siempre ha sido un tema difícil de mediar en términos de identificación de casos y rutas para acceso en torno a la atención de las víctimas. A pesar del subregistro de casos durante la pandemia, subrayan que hubo un aumento de estas violencias por el confinamiento, con un 90% de casos no reportados.

A la dificultad del tema se suma la desatención de las instituciones. La comunidad vincula esta problemática con una falta de ética profesional, una estigmatización hacia las víctimas, mala comunicación y falta de capacitación de los mismos profesionales. Por ejemplo, la Comisaría de Familia es la encargada de atender estos casos en el municipio. Sin embargo, afirman que durante la pandemia, la persona encargada de esta entidad no estaba presente en el municipio, ya que vivía en Fusagasugá. Esto generó que gran parte de las consultas fueran vía telefónica (ver mapa de la cartografía social).

"A pesar del subregistro de casos durante la pandemia, subrayan que hubo un aumento de estas violencias por el confinamiento, con un 90% de casos no reportados".

Frente a este panorama, en términos de accionar comunitario, las lideresas exponen que en el municipio organizaciones como Organicampo y la Comisión de mujeres de ANZORC (organización para promover la ZRC del municipio) han promovido espacios de reunión con diferentes organizaciones y talleres de pedagogía con mujeres para prevenir las violencias basadas en género.

Finalmente, los líderes y lideresas proponen como estrategia crear actividades culturales en las que toda la familia (niños, hombres y mujeres) pueda participar y aprender sobre la convivencia sana. También, crear espacios pedagógicos integrales sobre estas violencias, que tengan en cuenta la formación de toda la familia y que se aborden, por ejemplo, desde el feminismo campesino y las nuevas masculinidades para así romper brechas. Esto implica crear estrategias metodológicas de reflexión que vayan más allá de charlas magistrales de funcionarios.

Además, plantean la creación de una comisión específica al interior de cada JAC y/o fortalecer los Comités de Convivencia y Conciliación para la atención de la violencia intrafamiliar. Para ello, se requiere intención de la comunidad para su resolución, capacitación a personas como conciliadores para mediar estos temas y, por último, que las JAC estén articuladas con la institucionalidad que imparte justicia. Esto, con el fin de crear una ruta alternativa de resolución que empiece desde lo comunitario. Por último, sugieren la necesidad de generar independencia económica a las mujeres y fortalecer talleres con niños y jóvenes sobre los derechos de las mujeres. Esto se vincula con implementar una educación basada en la equidad de género.