Por: Laura Camila Barrios Sabogal, Juan Martín Gómez Perry, Laura Camila Forero García y Odan Havid Acero Arnedo

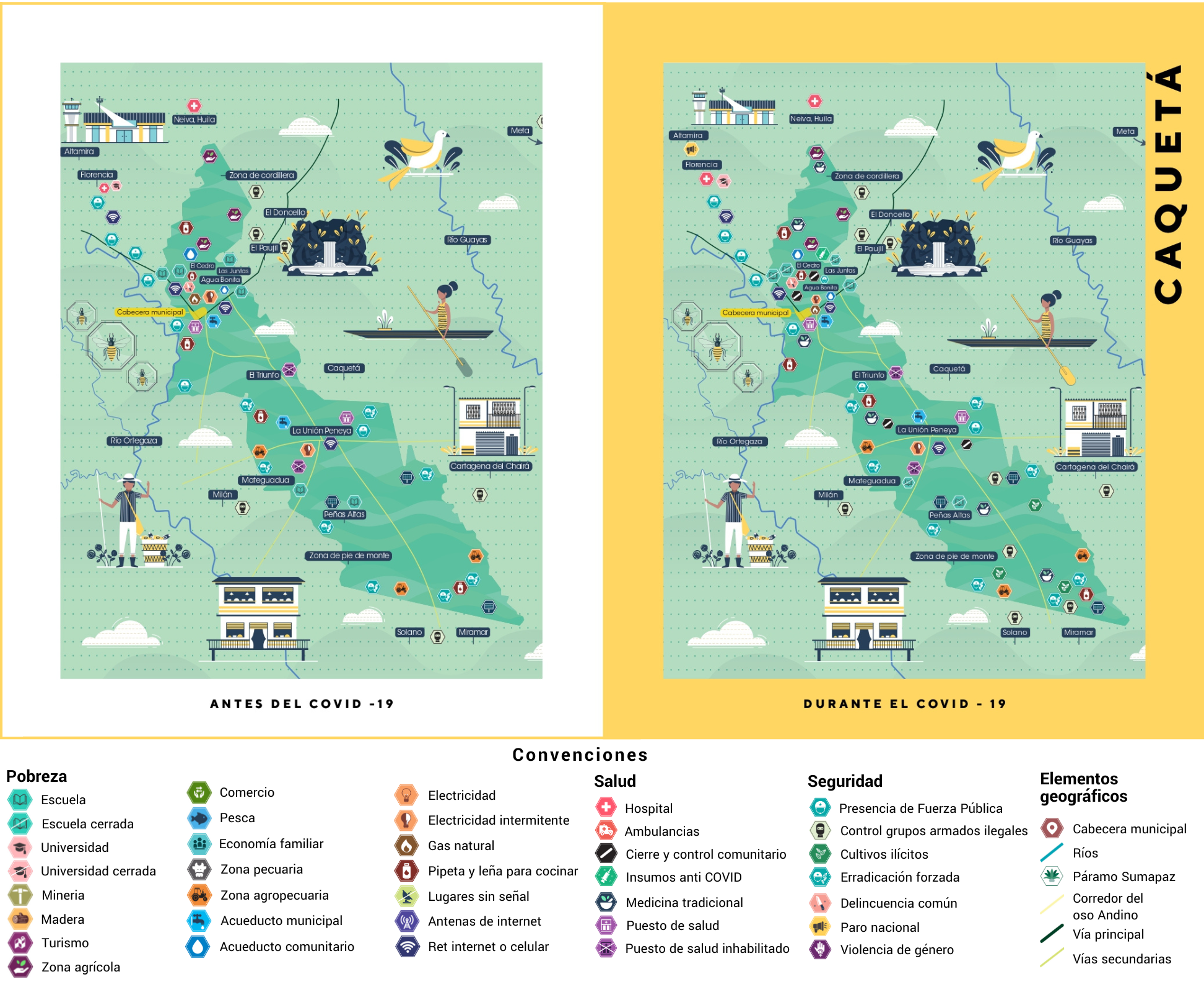

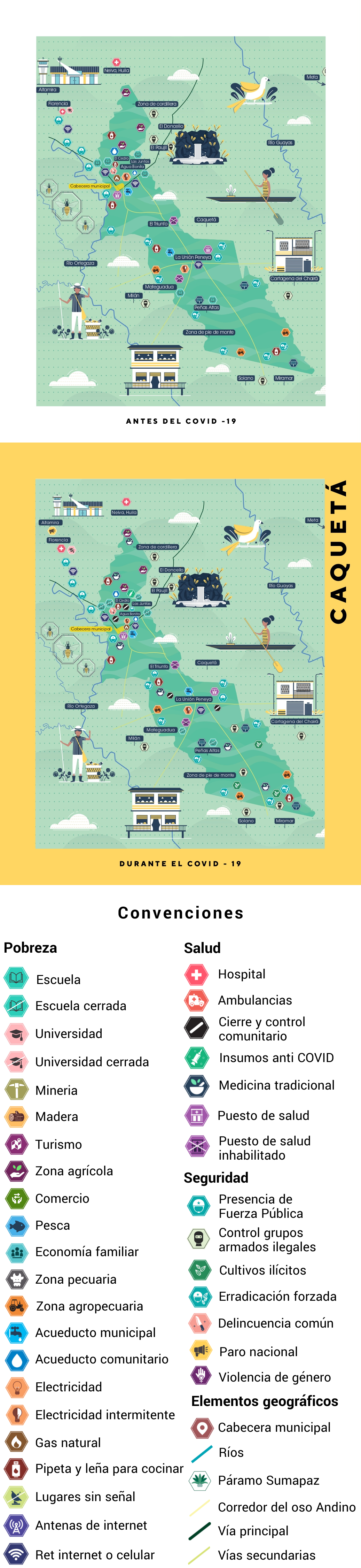

El municipio de La Montañita, nombrado así en honor a la quebrada que baña sus alrededores, es un territorio rural que se caracteriza por una compleja geografía con contrastes entre una zona montañosa conectada con la Cordillera Oriental, el piedemonte en el centro, y la altillanura amazónica al sur. Ubicado al occidente del departamento de Caquetá, es un municipio atravesado por paisajes ganaderos y agrícolas y, en consecuencia, por la vocación agropecuaria a la que se dedica gran parte de su población (ver mapa de la cartografía social).

La Montañita se ha configurado como un escenario de conflicto armado, en donde sus habitantes han tenido que convivir con la presencia de diferentes grupos al margen de la ley. Como destaca La Tierra no basta. Colonización, Baldíos, Conflicto y Organizaciones Sociales en el Caquetá, “La colonización, la política agraria de adjudicación de baldíos, las organizaciones sociales y el conflicto armado han sido ejes determinantes de la configuración territorial y social en esta región” (p. 22). Esto convirtió al municipio en uno de los epicentros del conflicto, donde la tierra arrasada, el despojo, la amenaza y la disputa territorial derivaron en múltiples hechos violentos en contra de la población (Alcaldía La Montañita,2021).

"La Montañita está ubicado al occidente del departamento de Caquetá. Es un municipio atravesado por paisajes ganaderos y agrícolas que representan la vocación de gran parte de su población".

Sumado esto, como la mayoría de municipios de vocación rural, en La Montañita se evidencia el abandono estatal. Las altas tasas de desempleo e informalidad, las deficiencias en la calidad de los servicios en salud, el precario estado de la mayoría de la red vial terciaria, entre otros elementos, la convierten en un territorio vulnerable política, social y económicamente (Alcaldía de La Montañita,s.f.).

A partir de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP en el 2016, La Montañita se constituyó como PDET, con lo que se pretendía impulsar su transformación. Así, como parte de los Acuerdos, se instaló el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Héctor Ramírez, ubicado en la vereda Agua Bonita (ver mapa de la cartografía social), en donde aproximadamente 200 firmantes de paz adelantan su proceso de reincorporación y aportan a la construcción de paz en el municipio.

En medio de un contexto de vulnerabilidad, la llegada de la pandemia por Covid-19 representó un gran reto para el municipio. Con el fin de entender sus impactos desde la voz de las comunidades rurales, en septiembre de 2022 se realizó un ejercicio cartográfico que contó con cinco participantes que trabajan y/o viven en la zona rural; entre ellos, dos firmantes de paz. Además, se realizaron entrevistas a funcionarios públicos vinculados de las áreas de integración social, educación, violencia intrafamiliar y el Acuerdo de paz. La información de estos diferentes roles aporta un acercamiento general a la reincorporación, a la implementación de los Acuerdos de Paz y entender si ser municipio PDET tuvo alguna influencia para afrontar la pandemia.

Gracias a este ejercicio, se visibilizaron problemáticas relacionadas directamente con la pandemia (informalidad laboral, precariedad de la infraestructura y calidad vial, educativa, etc.), y aquellas vinculadas al lento cumplimiento de los Acuerdos de Paz y los escasos recursos para su ejecución (infraestructura en salud, proliferación de grupos armados ilegales, etc.). Sin embargo, dentro de este panorama resalta la importancia de la organización de las comunidades para mitigar la pandemia y cómo la solidaridad ejerce un efecto positivo en la reconstrucción del tejido social.

Salud

Infraestructura y atención en salud

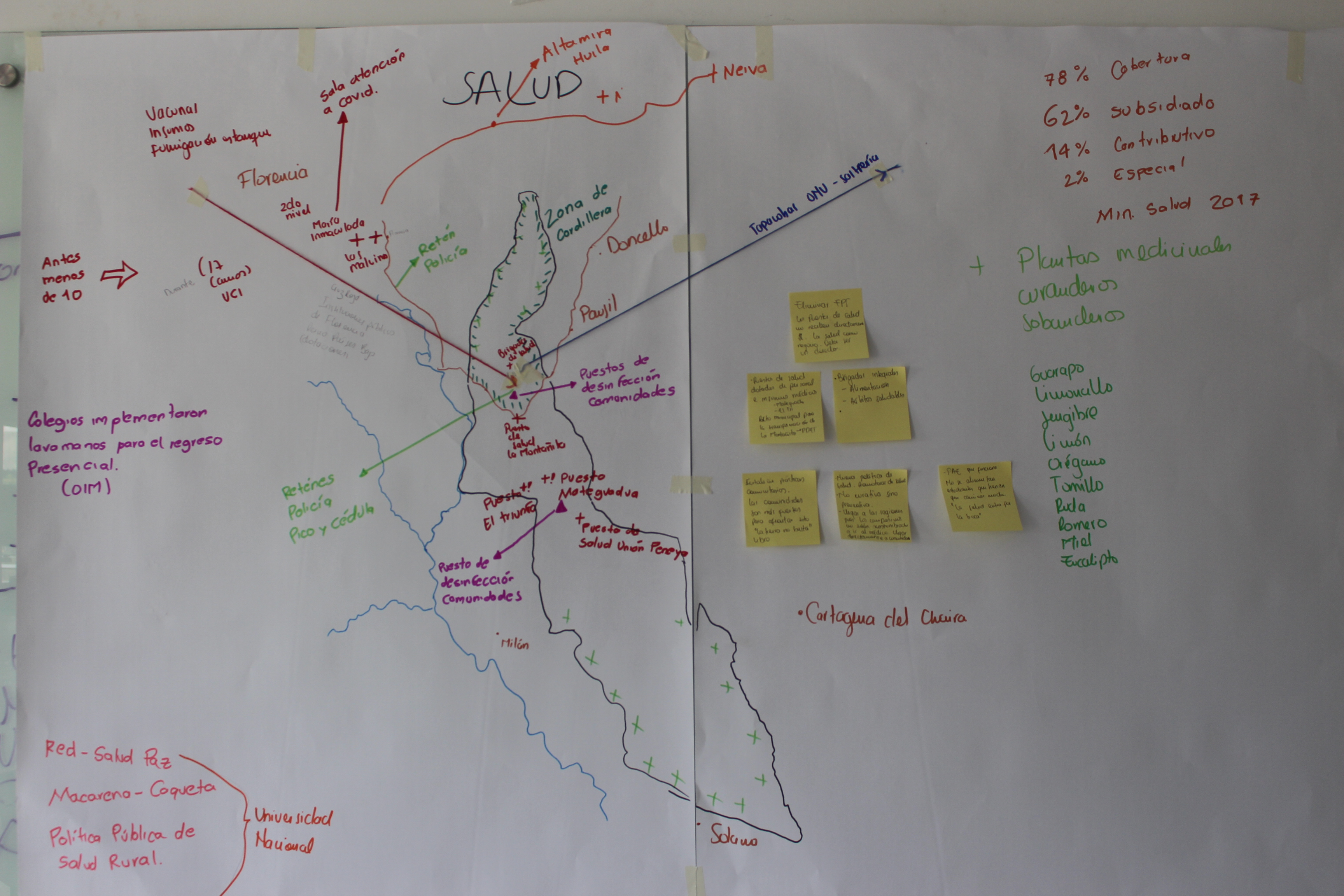

Para los líderes y lideresas de La Montañita, uno de los principales retos en materia de salud es la precariedad y/o inexistencia de infraestructura desde antes de la pandemia, sobre todo en la ruralidad. Según mencionan, dos de los cuatro puestos de salud del municipio están deshabilitados. Además, para encontrar hospitales de alto nivel es necesario desplazarse a Florencia o a Neiva (Huila) (ver mapa de la cartografía social). Un líder de la comunidad mencionó que, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social del 2017, hay cinco hospitales de segundo nivel en el departamento, dos en Florencia, dos en La Montañita y uno en Morelia. Sin embargo, los mismos líderes y lideresas afirman que solo es posible conseguir hospitales de segundo nivel en Florencia, puesto que en La Montañita y Morelia son centros de salud (ver mapa de la cartografía social).

En la zona rural el reto de infraestructura es mayor. La comunidad afirma que existen puestos de salud en las inspecciones de policía de Mateguadua, El Triunfo y la Unión Peneya. En la inspección de Santuario no hay por su cercanía a Florencia (Alcaldía Montañita) (ver mapa de la cartografía social). Sin embargo, como se menciona en el taller, son puestos de salud que no cuentan con insumos médicos, ni personal médico permanente y los espacios están en condiciones muy deplorables.

Durante la pandemia, el problema de la infraestructura en salud fue crítico a nivel departamental. No fue hasta junio del 2020 que el hospital más importante del departamento, el Hospital María Inmaculada (ver mapa de la cartografía social) se adecuó para la emergencia sanitaria, pasando de tener cero camas UCI en junio 2020, a tener 15 para finales de julio del mismo año (PlazaCapital, 2020). Esto permitió que durante el primer pico de la pandemia, entre julio y agosto del 2020, el departamento atravesara el momento más complejo cuando llegó al 100% de ocupación UCI (El Espectador, 2020).

Los líderes y lideresas afirman que durante la pandemia no hubo mejora significativa de este panorama. Además, expresan que, a pesar del acceso a insumos como la vacuna, los recursos destinados a atender el virus en el municipio fueron hurtados. A esto se sumó que las afectaciones psicológicas generadas durante la contingencia no fueron atendidas ni prioritarias para el sistema de salud.

Las brigadas de salud son otro gran reto en el acceso a salud en zona rural. Como bien los líderes y lideresas recalcan, las brigadas médicas son más una medida problemática que una solución. Estas consisten en que, cada tanto, personal médico se dirige a veredas o corregimientos con el fin de brindar servicios médicos, como esquemas de vacunación, orientación sobre salud sexual, servicios odontológicos, entre otras. Esta medida no permite un seguimiento a pacientes o atender cualquier tipo de urgencia. Así, las comunidades quedan dependientes de la intermitencia de estas brigadas y, por ejemplo, para iniciar planes de vacunación de niños o cualquier servicio primario básico, deben desplazarse a hospitales.

Frente a estos diversos retos, los participantes plantean como estrategia implementar el Plan Municipal de Transformación Regional de La Montañita (PMTR), para dotar a los puestos de salud con personal e insumos. Además, fortalecer los ya habilitados. Sumado a esto, proponen concertar una nueva política de salud centrada en lo preventivo y en fortalecer las promotoras de salud. Además de eliminar las EPS, en tanto los recursos no llegan directamente a los puestos de salud, también consideran necesario fortalecer la atención a la salud mental y valorar a quienes se forman en esa área.

Medidas comunitarias

Las medidas comunitarias fueron centrales durante la pandemia, siendo percibidas por las comunidades como más efectivas y solidarias que las implementadas institucionalmente. Destacan principalmente los cierres comunitarios y el uso de medicina tradicional para prevenir y tratar el Covid-19. Sin embargo, esta medicina no ha recibido un reconocimiento desde la institucionalidad.

En concreto, la comunidad recalca que la medicina ancestral tiene gran importancia en el territorio. Son prácticas transmitidas generacionalmente y resultan fundamentales porque, por más que la “ciencia" tenga grandes avances respecto a la salud, no todas las personas tienen garantizado su acceso. Frente a esto, en términos generales, la comunidad propone fortalecer las prácticas comunitarias e impulsar un cambio cultural hacia hábitos alimenticios más saludables. Según concluyen, estas estrategias son fundamentales, porque, gracias a su propia organización, las comunidades se han mantenido estables pese a las precariedades del sistema de salud en la región.

Una gran iniciativa que comparten los líderes y lideresas es la creación del proyecto “Construyendo paz”, el cual permitió conformar la Red de Salud Comunitaria para construir una red pública de salud en el ámbito rural. Según afirma la comunidad, el proyecto ha recibido el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y consistió en que dos personas por vereda recibían capacitación para temas de vacunación, atención a enfermedades y primeros auxilios, entre otros. Durante el tiempo de pandemia elaboraron elementos educativos, guías para primeros auxilios y apoyo en la comunicación “voz a voz”, realizando pedagogía sobre la salud.

La comunidad destaca que desde este proyecto se ha encontrado apoyo para el posicionamiento de la medicina ancestral. Sin embargo, se entregó a la Secretaría de Salud Departamental y “ahí quedó”, pues no se volvieron a utilizar los equipos y no hubo avances. Actualmente, desde la Facultad de Medicina quieren reactivar el proyecto con el nuevo gobierno (2022-2026), fortalecer la red de salud comunitaria y construir una política pública de salud rural.

Pobreza

Servicios públicos

El principal reto que encuentra la comunidad es la dependencia que tiene Caquetá frente a los servicios de gas y la energía con el departamento del Huila. Cuando hay cierres en la carretera, estos servicios escasean, cuestión que sucedió durante el Paro Nacional cuando se bloqueó la vía a la altura de Altamira (Huila). En La Montañita, la mayoría de la población usa leña y pipetas, ya que solo hay servicio de gas en la cabecera municipal (ver mapa de la cartografía social). Las pipetas tuvieron un incremento en costo durante la pandemia, lo que aumentó el uso de leña.

En cuanto a la energía eléctrica, solo hay en algunas zonas del territorio y el servicio es intermitente, aunque suele funcionar mejor en la cabecera municipal y en la inspección Unión Peneya. Destacan, sin embargo, que en algunas veredas del piedemonte amazónico (San Isidro, Diviso, Miramar, etc.), se han ido instalando paneles solares como alternativa de energía (ver mapa de la cartografía social).

Frente al servicio de internet, exponen que, aunque hay antena en la vereda El Cedro y red celular en la Unión Peneya, este sólo funciona de forma estable por la carretera principal. A pesar que durante la contingencia por el virus se instalaron antenas para internet gratuito como parte de un proyecto del Ministerio de las TIC, la comunidad afirma que estas no funcionan y a cada familia le toca buscar conectividad de forma privada.

Con respecto a este servicio, una funcionaria del área de integración social detalla que durante la pandemia la alcaldía realizó una gestión con el Ministerio de las TIC para la instalación de cinco antenas en puntos estratégicos de las cuatro inspecciones del municipio, con el fin de que se pudiera brindar cobertura para los estudiantes (ver mapa de la cartografía social). Sin embargo, la funcionaria afirma que en la zona rural fue muy dispendioso que pudiera llegar la cobertura, mientras que en la zona urbana el servicio no mejoró y continuó con la inestabilidad habitual.

Con respecto al acceso al agua, la comunidad manifiesta que el panorama no mejora, puesto que solo hay acueducto en la cabecera municipal y en la inspección Unión Peneya (ver mapa de la cartografía social). En la zona rural dependen del acceso a fuentes hídricas y recolección de agua lluvia, lo cual es más complicado en el área plana del municipio, ya que es muy dispendioso el acceso y es necesario el aljibe y sistema de bombeo. De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental del Caquetá 2020-2023, en los Centros Poblados y la zona rural dispersa solo el 25.42% de las viviendas tiene el servicio de acueducto. Durante la pandemia, no hubo ningún cambio al respecto.

Como estrategia general, desde la comunidad proponen garantizar el acceso a todos los servicios públicos y, donde se dificulta por la geografía, implementar formas alternativas para acceder a estos, como paneles solares y acueductos comunitarios.

La funcionaria de Integración social apoya lo mencionado por la comunidad al manifestar que solo en la cabecera municipal, en la Inspección Unión Peneya y la Inspección de Santuario se encuentran todos los servicios públicos (ver mapa de la cartografía social). Por el contrario, para obtener agua en la zona rural dispersa, que según la funcionaria representa aproximadamente al 85% del territorio del municipio, dependen de aljibes, moyas, quebradas, etc.; y solo algunas veredas cuentan con energía. En concordancia con la comunidad, afirma que la situación con estos servicios no varió durante ni después de la pandemia.

Educación

La educación es un reto en términos de acceso, calidad e infraestructura. Según expone la comunidad, en la zona rural las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria y es difícil acceder a ellas porque algunas vías están en mal estado. Además, solo se oferta básica primaria en las veredas más lejanas, lo que genera que los estudiantes deban desplazarse a otras veredas o la zona urbana para continuar sus estudios. Así, sólo los jóvenes que tienen capacidad económica o redes familiares en zonas donde hay instituciones que oferten bachillerato, son quienes siguen con sus estudios; de lo contrario, empiezan a trabajar en las fincas familiares o en otros ámbitos. Según el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, la cobertura de la educación media para 2018 fue de 33,59%, lo que visibiliza un reto importante para el municipio.

"En definitiva, la cobertura educativa se vio gravemente afectada durante la pandemia debido al alto grado de deserción. Según Yovana Marcela Peña Rojas, la Secretaria de Educación departamental, para finales de 2020 La Montañita se encontraba entre los 10 municipios con mayor deserción escolar del departamento".

De acuerdo con un funcionario del área de Educación y Cultura, las condiciones de infraestructura en educación son una problemática central. Esto, ya que hay pocas instituciones con acueducto y energía, y faltan equipos de cómputo. Además, no hay infraestructura para recibir a todos los niños en edad escolar, pues hay aulas cerradas porque están deterioradas. El funcionario destaca que las problemáticas en infraestructura se profundizaron por la pandemia, puesto que las aulas se deterioraron al encontrarse vacías. Además, corroboró la limitada oferta a nivel de bachillerato en la mayoría del municipio, al exponer que sólo tres de las trece instituciones principales ofertan hasta el grado once.

Sumado a la dificultad para acceder al internet mencionada anteriormente, los líderes y lideresas afirman que las escuelas implementaron guías, pero estas no contaban con capacitaciones adecuadas ni se tuvo en cuenta el nivel educativo de los acompañantes, por lo que no resultaron eficaces. En definitiva, la cobertura educativa se vio gravemente afectada durante la pandemia debido al alto grado de deserción. Según Yovana Marcela Peña Rojas, la Secretaria de Educación departamental, para finales de 2020 La Montañita se encontraba entre los 10 municipios con mayor deserción escolar del departamento.

Según el funcionario, esta problemática se ha mantenido pese al retorno a las aulas, en parte, porque una gran población de niños (sobre todo de las zonas rurales) se acostumbró a trabajar en fincas de los padres y no quieren o les permiten retornar al colegio.

Este panorama es muy similar en la educación superior. Según mencionan los líderes y lideresas, los estudiantes deben ir a Florencia donde se encuentra la universidad ESAP, Uniamazonia, la UNAP, Uniminuto o el SENA (ver mapa de la cartografía social). Durante la pandemia, se posiciona el estudio virtual como medida frente al covid-19, sin embargo, no fue del todo eficiente debido al poco acceso, mala calidad e inestabilidad de la energía y del internet. A pesar de las estrategias gubernamentales para mitigar el impacto de la pandemia, muchas personas cancelaron o pausaron sus estudios superiores.

Como estrategias frente a estos diversos retos, la comunidad propone crear oportunidades para que los jóvenes se queden en el campo. Esto, en tanto consideran indispensable que ellos puedan estudiar en el mismo territorio y ayudar a la comunidad. Por último, plantean que es central dotar la infraestructura a las escuelas y capacitar a los docentes con enfoques para ámbitos rurales.

Finalmente, al igual que la comunidad, un funcionario resalta que, entre estos diversos retos, el mejoramiento de la infraestructura debe ser la estrategia central. Destaca que ha habido algunos avances frente a esto con la participación en varios proyectos dirigidos a infraestructura y educación. Entre ellos, menciona uno con el Ministerio de Educación, que otorga casi 3.000 millones por ser municipio PDET y que iniciaría en 2023. En relación a esto, el funcionario afirma que ser parte de los PDET ha contribuido al mejoramiento de la educación en La Montañita.

Trabajo

Según los líderes y lideresas, La Montañita se caracteriza por el comercio independiente en el casco urbano y por su vocación agropecuaria, dado que en la zona de cordillera se dedican sobre todo a la agricultura y en la zona baja a la ganadería (ver mapa de la cartografía social). Destacan que la única empresa que genera empleo es Nestlé que, además, es la principal compradora de leche.

Los retos centrales que atraviesa el municipio son la informalidad y el desempleo. Según los líderes y lideresas, ambas problemáticas aumentaron durante el Paro Nacional y la pandemia, puesto que al principio de la contingencia casi toda la población detuvo sus actividades. Entre los impactos que tuvo cada actividad, destacan que la ganadería fue de las áreas menos afectadas durante la contingencia, pues Nestlé no dejó de comprar leche. En cambio, pobladores del AETCR y sus alrededores sí se vieron afectados, en tanto perdieron gran parte de su cosecha de piñas por los problemas de transformación y comercialización. Esto último es un problema generalizado, pues La Montañita no cuenta con plaza de mercado.

Además, siguiendo a la funcionaria de Integración social, el aislamiento obligatorio aumentó la informalidad en el territorio. Lo cual se refleja en el número de personas que actualmente venden sus productos de manera informal. A diferencia de lo expuesto por la comunidad, mencionó que en el sector rural sí se vieron afectados los productores de leche. Ante la imposibilidad de comercializar este y otros productos, la comunidad inició un proceso de trueques dentro del área rural.

Como estrategias, los líderes y lideresas proponen fortalecer la agricultura e incentivos para la comercialización, a través de contar con un centro de acopio o una plaza de mercado y así poder vender sus diferentes productos. Además, es importante mejorar las vías, fortalecer los circuitos cortos de comercialización y, por ende, eliminar parte de la intermediación.

Otra estrategia, de acuerdo con la funcionaria ya mencionada, es fortalecer el turismo, dando a conocer otras facetas del territorio diferentes a su estigma como “zona roja”. La zona del AETCR ha sido un buen ejemplo para ello, pues ha tenido un proceso organizado y en la actualidad genera empresa y turismo, dando una imagen de La Montañita como un municipio de paz.

Seguridad

Actores ilegales, legales y economías ilícitas

Uno de los mayores retos en seguridad es el incremento del número de actores armados ilegales y de su accionar violento en varios municipios de Caquetá y, en concreto, en La Montañita. Según menciona la comunidad, antes y durante la pandemia se registraba la presencia de estructuras ilegales, sin embargo, después de esta su accionar se visibilizó y ha incrementado con la llegada de la nueva estructura ilegal “Comandos de la Frontera”. Esto implica enfrentamientos, reclutamiento forzado, amenazas y asesinatos a líderes, lideresas sociales y firmantes de paz. Esas acciones se llevan a cabo por el control del territorio y de los cultivos ilícitos que retornaron durante la pandemia por el incumplimiento del Estado en la zona de piedemonte del municipio, específicamente en algunas de las veredas que habían firmado el segundo acuerdo de erradicación voluntaria del PNIS (ver mapa de la cartografía social).

En concreto, la comunidad resalta que, quienes actualmente han sido amenazados en el departamento, son liderazgos vinculados al apoyo de restitución de tierras, al Paro Nacional, a la sustitución de cultivos ilícitos, a la constitución de la Zona de Reserva Campesina, y a la oposición a proyectos extractivos.

Un funcionario de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) del departamento, argumenta que la expansión de estos grupos y el reclutamiento se da porque las disidencias están buscando gente “preparada”. Además, los grupos armados ilegales se atomizaron. Para él, hoy día es posible hablar de más de diez grupos presentes en la región. Este ambiente genera zozobra en el departamento y amenazas directas a los ex combatientes en proceso de reincorporación.

En cuanto al accionar de la Fuerza Pública, la comunidad manifiesta que, a diferencia de otros municipios del Caquetá, en términos generales siempre ha existido una buena relación con el Ejército y la Policía, la cual durante la pandemia aumentó su presencia de forma transitoria y realizó controles en seguimiento de las medidas para contener el virus. Sin embargo, se menciona que antes, durante y post pandemia, se han erradicado forzosamente cultivos por parte de la Fuerza Pública, los cuales cuentan con una amplia presencia en el municipio. A raíz de esto, se ha generado una tensión con la comunidad.

Frente a este panorama, la comunidad plantea como estrategias el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz en torno al PNIS, la erradicación voluntaria y el tránsito a otros cultivos. También, se resalta el cumplimiento del Acuerdo en cuanto al combate a estructuras paramilitares. Por último, cumplir con las garantías de seguridad para el ejercicio político y mejorar las rutas de atención y vías para poder acceder a la justicia.

Delincuencia común

El aumento de la delincuencia común es otro reto central frente a la seguridad. En concreto, en términos de hurto y atentados, la comunidad menciona que hay inseguridad en las vías Quesillera-Agua Bonita-El Paujil, ligada a la ineficacia de los puntos de seguridad de la Fuerza Pública (ver mapa de la cartografía social).

El funcionario de la ARN complementa esta información, pues expone que durante la pandemia los robos empezaron aumentar en el departamento en general, en las veredas y vías. Los policías no se desplazan por estar fuera de su ámbito de control y el anillo de seguridad para el AETCR no brinda garantías suficientes para el área circundante. Como los líderes, lideresas e instituciones agregan, las personas que cometen los crímenes saben hasta donde llega el alcance de la Fuerza Pública.

Para afrontar estos retos, proponen fortalecer la medida de controlar el ingreso de personas externas a las veredas, a través de cartas de recomendación de las Juntas de Acción Comunal (JAC). También, instalar cámaras en sitios estratégicos como instituciones educativas y fortalecer las comunicaciones como mecanismo de prevención, pues se considera que en La Montañita es necesario tener un medio de comunicación gestionado por las comunidades.

Paro Nacional

Uno de los líderes de la comunidad destaca que durante el paro nacional de 2021 se presentaron bloqueos a la altura de la vía que conecta con Altamira (Huila) (ver mapa de la cartografía social).A raíz de dicha movilización, se firman los Acuerdos de Altamira. Esto se da en un contexto de múltiples conflictos ambientales relacionados, sobre todo, con el aumento de la deforestación, sus impactos y las políticas estatales frente a esta. En relación con esto, la comunidad expone que actualmente una de las repercusiones del Paro es que hay líderes y lideresas de este que han sido amenazados.

Por ello, plantean como estrategia el cumplimiento de los Acuerdos de Altamira respecto al fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y la Zonificación Ambiental Participativa.

Esto en concordancia con el funcionario de la ARN, quien menciona la importancia de cumplir las demandas en los Acuerdos de Altamira, pues son cuestiones que las comunidades venían pidiendo desde hace 20-30 años, especialmente en infraestructura vial, salud y educación.

Violencia intrafamiliar, intracomunitaria y de género

La comunidad resalta que la violencia intrafamiliar incrementó con la pandemia y esto lo vinculan principalmente al hacinamiento generado por la cuarentena. Los líderes y lideresas mencionan que siempre ha sido muy difícil y “espantoso” el tema de violencia de género en el departamento. Sin embargo, exponen que, si bien en Caquetá se registran muchos casos de feminicidio, en La Montañita no es así (ver mapa de la cartografía social). En términos generales, este tipo de violencia se presenta sobre todo en las zonas rurales y lo vinculan con una falta de educación en estos temas.

"La comunidad resalta que la violencia intrafamiliar incrementó con la pandemia y esto lo vinculan principalmente al hacinamiento generado por la cuarentena.".

Los líderes y lideresas destacan con preocupación que actualmente en algunas zonas del municipio se han incrementado los casos de violencia intracomunitaria, sobre todo en eventos locales como los bazares, en donde se han presentado riñas. Este aumento, que no está relacionado con la pandemia, lo vinculan con, además del consumo de alcohol y la “cultura de violencia”, la presencia de personas que provienen de otros municipios, veredas y poblados ajenos a las dinámicas del territorio. Se destacó que en el AETCR hay diversos entes de control frente a todas estas violencias, como el Comité de Género y Diversidades, el Comité Conciliador, la Junta de Acción Comunal y la Cooperativa.

Una funcionaria vinculada a la Comisaría de Familia agregó que, si bien el municipio siempre se ha caracterizado por tener un índice elevado de violencia, durante la etapa más crítica de la pandemia aumentó en violencia intrafamiliar, de género y, de forma concreta, de abuso sexual a menores de edad. Al igual que la comunidad, considera que este aumento se debió al encierro obligatorio y a las afectaciones psicológicas que conlleva.

La funcionaria resalta que una problemática es el subregistro de los casos en el municipio, porque muchas personas se abstienen de denunciar y esto se presenta de forma similar en lo urbano y lo rural. Según menciona, esto se debe en gran medida a la desconfianza de la población hacia la justicia por su nivel de inoperancia frente a estos casos.

Durante la pandemia, ninguna de las entidades que participa en la ruta de atención (centro de salud, la Policía Nacional y la Comisaria de Familia) detuvo sus servicios. Desde la Comisaría atendieron las denuncias a través de una línea telefónica que se habilitó para ello y, cuando había un alto grado de gravedad, se atendía en los lugares de forma presencial con las normas de bioseguridad. Con respecto a la mitigación de estas violencias, la funcionaria afirma que siempre se han realizado campañas de prevención. Durante la pandemia se usaron emisoras y medios digitales, como Whatsapp, para enviar la información.

En la actualidad, las estrategias que usan para mitigar estas violencias son las mismas (capacitaciones, talleres, charlas, campañas de sensibilización). No se tienen en curso otras, debido a que la Comisaría no tiene recursos propios o apoyo suficiente por parte de la administración u otros actores para, por ejemplo, ir a la zona rural con estrategias pedagógicas.