Doña Silvia ahora tiene 67 años y vive en Bogotá a causa del desplazamiento forzado, recuerda a su esposo, el campo, los alimentos frescos, los cultivos de su familia y las comidas tradicionales que le arrebató el conflicto armado. Nació en Chiquinquirá, Boyacá, el hogar del sancocho boycence, los jutes de papa y maíz, los amasijos, o la chicha fermentada, que eran hechos con la frescura de alimentos que le ofrecían los cultivos de sus padres. Luego de que creció durante La Violencia, años más tarde conoció a su futuro esposo, don Álvaro, un sargento del Ejército que por su vida viajera, que normalmente tienen los militares, se la llevó a vivir a Granada, Meta.

Además de Doña Silvia, según el Registro Único de Víctimas (RUV), aproximadamente 8 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzado, y con ellas se han visto afectadas las expresiones culturales tales como: la música, artesanías, bailes, y en especial la gastronomía. Tal como lo indica el Sociólogo Sergio Sánchez, cuando el conflicto armado obliga a los campesinos a desplazarse, las prácticas alimentarias se ven en riesgo al no permitir que los campesinos labren la tierra tranquilamente; se pierdan ciertos alimentos de las regiones o se impida su distribución; se pierda el interés de los conocimientos que se dan de generación en generación y se busquen nuevas fusiones o alternativas. Así el desplazamiento forzado no solo se lleva una gran parte de la vida de sus víctimas, sino del país.

El sociólogo Sánchez explica que los intereses del Estado y de los grupos armados ilegales han sido los detonantes de las diversas dinámicas de poder, en las que el uso de la fuerza o las armas se han convertido en el medio para disputarse históricamente los territorios. En consecuencia, las regiones que han sufrido el desplazamiento forzado y la violencia “han roto durante décadas un lazo importante que nos une con la ruralidad y la esencia misma de los territorios”, expresa John Herrera, el chef y fundador del restaurante La Vereda que se especializa en la cocina de origen, en el departamento de Nariño. También resalta que de esa desconexión hay un desconocimiento de lo que ocurre en el campo, y del cómo se ven afectadas las identidades no solo de las regiones o departamentos, sino de todo el país.

Hace cuarenta años doña Silvia se levantaba temprano todos los días para cocinar con los saberes que le dejó su madre. Compartía con sus hijos y su esposo, después de que él se iba a trabajar, ella se dedicaba a realizar las tareas del hogar, llegaba la tarde y compartían de nuevo hasta que se hacía de noche. Algunas veces, don Álvaro era quien cocinaba, hacía sancochos de gallina y el candil que es una especie de sopa en la que se mezcla huevo, leche y miel.

En definitiva, las comidas tradicionales le remiten al recuerdo de su amado, quien el 6 de noviembre de 1986 fue asesinado por las FARC sin mediar palabra alguna, junto con otras doce personas, cuenta doña Silvia. Días más tarde al hecho violento, su hijo con tan solo siete años recibió amenazas por parte de la guerrilla y entre panfletos les indicaron que debían irse. Pasadas un par de semanas en las que intentaron resistir en su territorio, una noche en la que creería que pasaría la guerrilla, doña Silvia decidió tomar un transporte con sus tres hijos hasta Bogotá.

Al llegar a la capital, sin nada y sin poder buscar ayuda de sus familiares debido a las advertencias de los panfletos, doña Silvia pidió las cesantías de su esposo para construir un hogar. La situación económica no era la mejor, así que buscó trabajo en satélites, es decir, talleres independientes de costura que prestan sus servicios desde confección a embalaje. Los horarios de tiempo completo no le permitían estar en casa, por lo tanto, sus hijos se quedaban solos mientras ella conseguía dinero para poder comer.

El alimento de la crisis fue el famoso arroz con huevo, pan con café o aguadepanela. Años más tarde, la situación cambió y doña Silvia volvió a cocinar de vez en cuando las comidas de Boyacá y de Villavicencio. Aunque, cuenta “que por los químicos o procesos por los que pasa la comida para conservarse, la pérdida o dificultad de conseguir alimentos, sencillamente no sabe igual”. Un ejemplo, es el trigo en pepa, el boré y el choncle, que le ha tocado a Doña Silvia eliminarlos de las recetas porque no se encuentran o saben diferente.

La investigadora Marta Ruiz, en Alimentando la vida frente al desplazamiento forzado: memoria y cocina como propuestas de paz, explica que quienes dejan sus lugares de origen y llegan a la ciudad, ponen en práctica la reproducción de conocimientos relativos a la cocina y la alimentación. Entonces, cada vez que resignifican su nuevo territorio, activan la memoria y el recuerdo referente al desplazamiento porque sigue presente la idea de volver a la tierra en un simple bocado, desde la ciudad.

A continuación podrá leer otros efectos del desplazamiento forzado en la gastronomía tradicional colombiana.

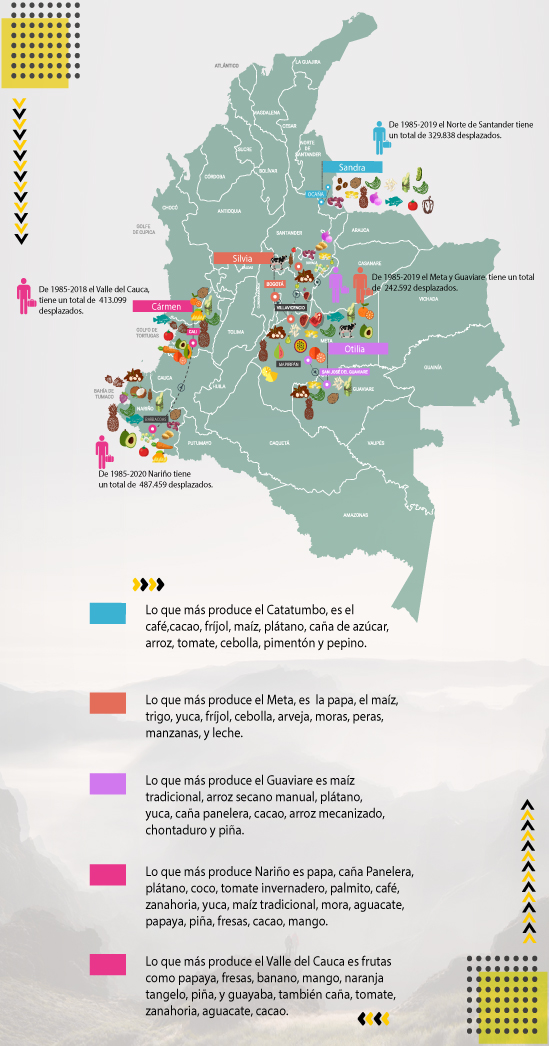

La intranquilidad, el miedo de labrar los territorios, el narcotráfico y la falta de vías de acceso causadas por el conflicto armado, son algunas de las razones que dieron Sandra Ramírez y Carmen Quiñonez, sobrevivientes del desplazamiento forzado, por las que desaparecen los alimentos. En esta historia, encontrará el uso del alimento como estrategia de poder en medio del conflicto.

Seguir leyendo

Alrededor de los fogones, mujeres como doña Silvia, Sandra, y Carmen no solo han mantenido su hogar, sino los recuerdos de sus tierras y lo que se llevó el conflicto armado. El cambio drástico del campo a la ciudad, es un ejemplo de cómo los conocimientos, las prioridades y necesidades cambian. En el caso de doña Silvia su trabajo, la educación de sus hijos, la forma de alimentarse, las prácticas que había en la cocina cambiaron y nuevas herramientas fueron añadidas. De igual forma, la adquisición de alimentos era todo un aprendizaje para doña Silvia, la comida que encontraba en los supermercados era muy costosa y procesada, así que su lugar favorito se convirtió en las plazas de mercado al encontrar los ingredientes más cercanos a las recetas que aprendió de su madre para replicarlas a sus hijos.

Seguir leyendo