Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta

Los menonitas, una rama del cristianismo anabaptista, se han asentado en varios países de Latinoamérica, donde suman denuncias ambientales por deforestación. En Colombia han quemado al menos 135 hectáreas de bosque en la Altillanura, lo que ha afectado la conexión entre los ecosistemas amazónicos y andinos en un territorio reclamado por indígenas sikuani.

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio

Extensos kilómetros de tierra rojiza lista para cultivar acogen a una comunidad menonita en La Cristalina, una vereda ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. Durante seis años este grupo religioso protestante ha construido caminos y 41 kilómetros de alumbrado en más de 29 000 hectáreas que ha ido adquiriendo. Pero esa intervención, según denuncias de tres comunidades indígenas sikuani, ha provocado daños ambientales en un lugar reclamado como territorio ancestral desde 2017.

El reino de los menonitas no parece de este mundo. Separados de la población local, hombres y mujeres de rasgos europeos hablan un español torpe y viven en casas cuya arquitectura remite a los suburbios de los Estados Unidos. El predio principal, donde atienden a los visitantes, está en Liviney, una finca de mil hectáreas. La casa está rodeada de flores y árboles pequeños, dicen que esa es su forma de cuidar el ambiente.

Entrar a sus predios es imposible, a menos que uno llegue acompañado de otro menonita, en una visita rápida y siempre frente a una abogada que asesora a la comunidad. Ellos dicen que no hablan español; que les resulta difícil comunicarse con las autoridades y con los campesinos e indígenas que han habitado estas tierras mucho antes que ellos. Sin embargo, cuando necesitan defenderse de las acusaciones por acumulación de tierra o daño a los recursos naturales, los líderes usan un español fluido con una mezcla de acento alemán y mexicano.

Nadie explica cómo estas personas supieron, desde México, que una zona en la altillanura colombiana permanecía alejada de la atención del Estado y de los medios de comunicación. Puerto Gaitán padeció la violencia paramilitar durante más de tres décadas, y existió allí un campo de entrenamiento que fue usado por las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, en un predio llamado El Brasil, en la vereda La Cristalina, colindante con los predios ocupados por los menonitas.

Esta zona cuenta con energía eléctrica y acueducto apenas desde 2007, y todavía carece de carreteras que permitan sacar los cultivos de las fincas hacia los mercados. Sin embargo, nada de eso los disuadió. “Se nos acabó la tierra en Chihuahua [México] y necesitábamos colonizar”, dijo uno de ellos que no quiso ser identificado.

En esta primera entrega sobre la llegada de los menonitas a Colombia, Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio investigaron denuncias planteadas ante las autoridades del departamento, que estudian la posibilidad de sancionar y demandar a esta comunidad por perturbación ambiental. Los menonitas enfrentan procesos similares por deforestación en otros países de Latinoamérica.

Las denuncias

Abram Loewen, un líder menonita de la zona, habla pausado, es atento con sus visitantes, pero siempre desconfía al responder. Sentado frente a su casa y con las manos en la nuca contó que al llegar a la finca Liviney encontraron una sabana apta para el cultivo. “Nosotros no tocamos los bosques. Ahí están”, dijo mientras señalaba una pequeña hilera de árboles que divide esa finca de otras.

Pero las denuncias por la quema y la tala de bosques han llegado a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán y a Cormacarena, la autoridad ambiental del departamento del Meta.

Los pobladores indígenas sikuani son los que más han alzado la voz. Las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Tsabilonia volvieron a Puerto Gaitán entre 2009 y 2011, tras ser desplazadas por la tortura y las masacres que sufrieron por parte de colonos y militares, en eventos que se conocen como las “jaramilladas”.

En su recuperación del territorio, las comunidades indígenas empezaron a extrañar los animales que veían en las sabanas y a los peces en las fuentes de agua. El olor a quemado y las nubes de humo los alertaron.

“Nosotros vivimos de la caza y de la pesca, y los cultivos de ellos están muy cerca de los caños. El agua se contamina y los peces no vuelven. Nos toca coger agua de esos caños que se están secando”, contó un líder indígena que tiene protección del Estado por amenazas. Omitimos su nombre por seguridad.

El 16 de marzo de este año la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán hizo una visita ocular motivada por una denuncia de tala de bosques de galería —que crecen en las márgenes de los cuerpos de agua—. “La Policía ambiental del municipio nos remitió el caso y fuimos con Cormacarena [autoridad ambiental regional] a ver los dos predios que decían que tenían daños”, contó Ninfa Novoa, ingeniera ambiental y funcionaria de la Alcaldía.

Durante la visita los funcionarios fotografiaron los arados para los cultivos y varios árboles caídos que se usan para la construcción de vías dentro de los predios. Según los pobladores indígenas, después de eso no tuvieron más noticias de las autoridades ni de las acciones que tomarían. Aún así, los líderes sikuani siguieron advirtiendo sobre la quema, la tala y la construcción de puentes sobre los caños.

imágenes satelitales del cambio del uso del suelo: en 2015, un año antes de la llegada de los menonitas y en 2021. Se estima que han deforestado 135 hectáreas según Cormacarena.La investigación preliminar de Cormacarena indica que los menonitas supuestamente quemaron 42 hectáreas de bosques, una extensión equiparable a 70 canchas de fútbol aproximadamente. Aunque para el momento de la inspección la tierra debería de haber estado descansando de las quemas, insecticidas y del efecto de los monocultivos -como suele suceder entre marzo y abril-, la colonia menonita de Puerto Gaitán ya había empezado con la adecuación del suelo previo a la siembra. La época de lluvia este año se adelantó y esa fue la justificación para empezar a preparar antes de tiempo las tierras para los cultivos de soja, arroz y maíz.

Las autoridades ambientales volvieron el 24 de marzo y encontraron la tierra quemada. “Estaban realizando quemas, que es donde se ha visto mayoritariamente la afectación de los bosques nativos”, dijo el director de Cormacarena, Daniel Felipe García, en una entrevista con La W.

Ese día se levantó un acta con compromisos para la comunidad menonita. “Se evidenció alteraciones en los recursos naturales. (...) La comunidad se compromete a acatar el complimiento de las leyes, decretos y resoluciones en cuanto a la preservación, conservación y protección del medio ambiente”, dice el documento.

Cormacarena estimó, en la segunda visita, que la extensión afectada era mucho mayor: 135 hectáreas de bosque de galería. Por ello los menonitas se encuentran involucrados en tres procesos en etapa de revisión judicial por tala indiscriminada y quema a cielo abierto. De hecho, en respuesta a un derecho de petición, la entidad dijo que ya tiene un concepto técnico donde se demuestran los impactos ambientales derivados de estas intervenciones en los predios Liviney y Campo Alegre, pero todavía no se dado a conocer la decisión (ver respuesta).

“Nosotros aquí estamos para arreglar”, contó, refiriéndose al dinero que podrían pagar si son declarados culpables en alguno de los procesos administrativos.

Avanza una investigación

Los líderes de la colonia menonita y su abogada, Jenny Díaz, insisten en que no han quemado ni talado bosque, pero los hallazgos de las investigaciones sancionatorias de Cormacarena, iniciadas en abril de 2020, contra Abraham Wolle Frossen, un líder de esa comunidad, muestran evidencia concreta.

En una visita de Cormacarena el 30 de abril de ese año a los predios de la comunidad religiosa, mientras verificaban los permisos para el aprovechamiento de madera, encontraron a dos personas que talaban árboles nativos de hasta 20 metros de altura. Por este y otros hallazgos, la investigación se enfoca en la tala y quema a cielo abierto de 93 hectáreas en Campo Alegre, un predio de 6200 hectáreas contiguo a la finca Liviney, en territorio ancestral reclamado por comunidades indígenas sikuani.

En el informe técnico elaborado por los funcionarios de Cormacarena que visitaron el área afectada, se lee que encontraron troncos abandonados y árboles jóvenes. También que se decomisó la maquinaria y se suspendieron los permisos.

La Alcaldía de Puerto Gaitán y Cormacarena iniciaron conversaciones con la comunidad menonita solo hasta mayo de 2021 para determinar cuántos árboles deben sembrar y de qué especies nativas pues aseguran que la sanción es inminente. Sin embargo, todavía no se conoce el acuerdo al que llegaron ni el documento sancionatorio.

La ingeniera Ninfa Novoa explicó que cualquiera, al aprovechar recursos naturales, debe hacer una compensación. “Nosotros establecimos que harían reforestación en los lugares que habían impactado”, dijo la funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán.

Pero la reforestación, para los expertos Tania González, bióloga y doctora en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, y Pablo Stevenson, biólogo y doctor en Filosofía Antropológica de la Universidad de Nueva York, no es tarea sencilla y requiere mucho tiempo. “Se presume que pueden pasar 200 o 300 años para que los bosques se recuperen totalmente”, afirmó Stevenson.

El tiempo no es el único factor en juego. Para González, la siembra de árboles requiere de estudios rigurosos y cuidados que empiezan con la recuperación del suelo. Además, hay altas probabilidades de que los árboles nuevos mueran porque las condiciones en los alrededores no cambian, es decir, persisten las amenazas ambientales.

La tala y quema de bosques de galería

La Orinoquia, en especial la altillanura, está conformada por extensas sabanas y parches de bosque de galería. Sin embargo, desde hace unos siete años las sabanas se han extendido a costa de la deforestación.

“Cuando el hombre quema y ayuda a que se destruyan los bosques, se hacen sabanas. Los árboles crecen poco y se pueden generar más incendios. Y generar un bosque es muy complicado”, explicó el biólogo Pablo Stevenson.

La destrucción de estos bosques significa un cambio en el uso del suelo. Un líder indígena afirmó que la comunidad menonita llegó con maquinaria para la tala en 2016. “Entré y la vi en los predios. Unos arados, otros haciendo vías y otros quemando pasto para cultivar. Nuestros sitios sagrados están siendo cambiados”, dijo.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social —organismo asesor del gobierno en lo que respecta al desarrollo económico y social del país—, en su documento Conpes de 2014, afirmó que la altillanura contaba con ocho millones de hectáreas con potencial agroindustrial. Sin embargo, las tensiones entre las comunidades indígenas y las empresas que siembran soja, maíz y arroz, se incrementan por los impactos ambientales sobre el territorio.

De hecho, los menonitas no han sido los únicos con procesos sancionatorios; la empresa Colombia Agro, conformada por exdirectivos de la multinacional Cargill, enfrenta procesos penales por daño ambiental en el municipio vecino de Cumaribo, Vichada. (ver historia)

Las quemas para sembrar monocultivos tienen tres grandes impactos en los ecosistemas de la Orinoquía, donde los bosques de galería crecen cerca de los cuerpos de agua y protegen al ecosistema en tiempos de sequía. El primero, de acuerdo con la bióloga Tania González, es que los bosques de galería son de vital importancia en los ciclos hidrológicos. “Suministran el agua dulce y albergan nutrientes para la fauna y flora que habita en la región”, dijo.

En segundo lugar, la tala de estos árboles repercute en la vida de los animales y en la pesca de los indígenas. “En el caño Muco se miraba pescado pavón real, cachama y bocón, que es un pez bien grande. Pero en este momento no se ve nada. Tampoco volvieron las tortugas terecay”, contó el líder indígena.

Finalmente, los bosques de galería, según el biólogo del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional, Juan Manuel Rengifo, también funcionan como corredores ecológicos para la movilidad de especies. “En un entorno natural tan fragmentado como el de nuestro país, este papel es clave al conectar áreas naturales y ecosistemas. Y es aún más importante en la altillanura, donde no predominan las coberturas boscosas”.

Por su parte, el doctor Stevenson, de la Universidad de Nueva York, comentó que la tala rompe con el ecosistema de la Orinoquía y genera otro fuerte impacto: la emisión de CO2.

Una de las principales funciones de estos bosques es la fijación de carbono, lo que ayuda a combatir el cambio climático. “Los bosques de galería van a ser mucho más efectivos en la captura del CO2 del ambiente que una sabana. Son tan importantes como los de la Amazonia”, dijo Stevenson.

Cuando se producen quemas, como las que habrían hecho los menonitas entre 2020 y 2021, puede que rápidamente crezcan unos árboles llamados yarumos, que sirven de sombra para que otras especies, que no soportan el sol directo, crezcan también. Sin embargo, los yarumos son conocidos por su madera frágil y su tallo hueco les impide guardar carbono como otras especies.

En la vereda La Cristalina los cultivos de soja y maíz se pierden en el horizonte. Quedan algunos árboles altos, pero los habitantes de la zona dicen que desaparecerán cuando se extienda la siembra. Los sikuani han visto el cambio en la calidad del agua de los caños, pero también han visto desaparecer los venados, los osos palmeros y los pecarí barbiblancos conocidos como cajuches, muchos de ellos ahuyentados por el ruido de las máquinas.

El coordinador del Programa Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, José Manuel Ochoa, explicó que animales como los osos palmeros desaparecen de estos ecosistemas por la pérdida del bosque. “El oso pasa la mayor parte del tiempo en las sabanas buscando alimento, pero debe volver en la noche al bosque para protegerse. Muchas especies necesitan de los bosques para resguardarse de los cambios climáticos”, explicó Ochoa.

No es la primera vez

Jenny Díaz, la abogada de los menonitas, con una carpeta donde guarda los permisos de Cormacarena, aseguró que todas las denuncias de tala y quema son falsas. “Esto es un montaje de los medios de comunicación. Los indígenas son los que provocan los incendios”, acusó Díaz.

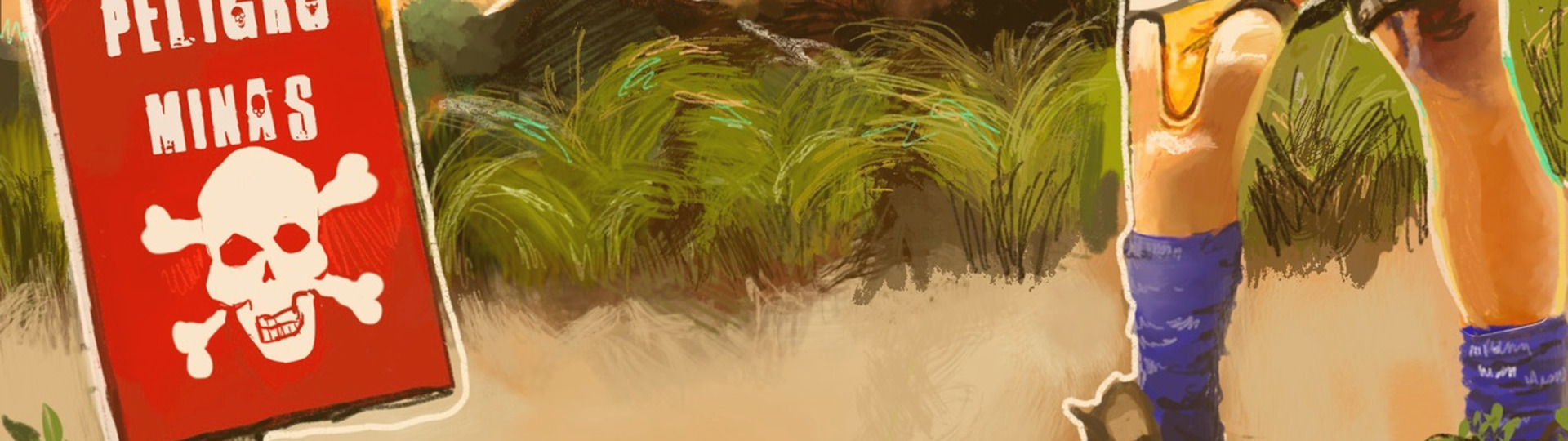

Como investigó Mongabay Latam en su texto Menonitas en Perú: fiscalías de Loreto y Ucayali investigan deforestación de 2.500 hectáreas en la Amazonía, otras comunidades menonitas, también provenientes de México, deforestaron en el país sudamericano para sembrar soja, maíz y girasol. Los menonitas llegaron a Perú en 2016, año en que también desembarcaron en Colombia. “Salimos de allá porque necesitábamos más campo para vivir”, dijo un miembro de la comunidad religiosa.

Una escena que se repite en el territorio donde se ha establecido la colonia menonita en Masisea, Perú. Foto: Sebastián Castañeda.

La Procuraduría mexicana afirmó también que uno de los principales problemas para atender la deforestación de esta comunidad es la lejanía de las zonas devastadas. Curiosamente, casi las mismas palabras usó el director de Cormacarena, Daniel Felipe García, para explicar el caso colombiano: “es una zona de difícil acceso incluso para nosotros. Nos hemos desplazado a los predios, según nos han advertido”, dijo a La W.

Pero no solo se trata de Perú, México y Colombia, en agosto de 2020 ocurrió una extraña mortandad de peces en la laguna Concepción, dentro de un área protegida en Bolivia. Como lo investigó Mongabay Latam en Bolivia: cuatro claves sobre la deforestación causada por las colonias menonitas en un área protegida, los menonitas ampliaron sin autorización sus predios hasta la reserva y cambiaron el curso del agua para cultivar arroz.

La comunidad nativa Caimito, en Perú, ha perdido por lo menos 200 hectáreas de bosques primarios, aseguran los líderes indígenas. Foto: Sebastián Castañeda.

En Bolivia las autoridades encontraron fosfato de sodio en la laguna Concepción, producto de los intensos cultivos adelantados por los menonitas. Por su parte, los indígenas sikuani en Colombia también destacan la ausencia de peces en los caños de la vereda La Cristalina luego de las intensas actividades agrícolas de la comunidad religiosa y el uso de glifosato para la fumigación de cultivos de arroz.

Las dudosas prácticas en la siembra se repiten una y otra vez por América Latina. Las tres comunidades sikuani, mientras tanto, llevan un proceso con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que les entreguen los predios que consideran territorio ancestral. “No queremos que dañen más, después esa tierra no sirve. Nosotros queremos volver a nuestros sitios sagrados, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo uno de los líderes indígenas.

Los menonitas, ese grupo religioso que llegó a Colombia en 2016, empezó una colonización en los Llanos Orientales con la compra de predios que en el pasado pertenecieron a personajes vinculados al narcotráfico. La historia de esa tierra, hoy reclamada por las comunidades indígenas, será contada en la segunda entrega de este especial.

Actualizado el: Lun, 05/31/2021 - 08:38