El negocio eléctrico que financió a los batallones responsables de los ‘falsos positivos’ en el Oriente Antioqueño

ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate.

Por Rutas del Conflicto

Ese día en la mañana, Luz Stelly Morales Arias estaba moliendo café en el patio de su casa de la vereda El Morro, en el municipio de Granada, Antioquia, en medio de un paisaje montañoso marcado por represas para la generación de electricidad. No había terminado el bachillerato por falta de recursos económicos y a sus 16 años, pasaba los días colaborando en los quehaceres de una familia numerosa que se ganaba la vida cultivando lo que podía y jugando baloncesto con sus amigos.

Todo ocurrió el 17 de septiembre de 2003. Sobre las 10:30 de la mañana, un grupo de militares del Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) interrumpió la rutina de la adolescente. Le dijeron que una desmovilizada de la guerrilla la había señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se la llevaron, supuestamente, para entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser una menor de edad.

Los militares, que han confesado estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la trasladaron a otra zona de la vereda en donde la retuvieron por varias horas. Al final de la tarde asesinaron a Luz Stelly y manipularon el cuerpo para presentarla como una guerrillera muerta en un combate que nunca ocurrió. Los miembros del BAJES intimidaron a la gente que llegó a la zona a reclamarles por el crimen para que se fueran. Entre quienes reclamaban se encontraban familiares de la adolescente, que, angustiados, preguntaban por ella.

Imagen tomada de la audiencia de la JEP con la fotografía de Luz Stelly Morales Arias

Luz Stelly fue solo una de las más de 300 víctimas de estos crímenes de Estado, conocidos como ‘falsos positivos’, cometidos por el BAJES, según la JEP. Este batallón fue el responsable de la mayor cantidad de asesinatos de este tipo si se compara con todas las otras unidades del Ejército del país.

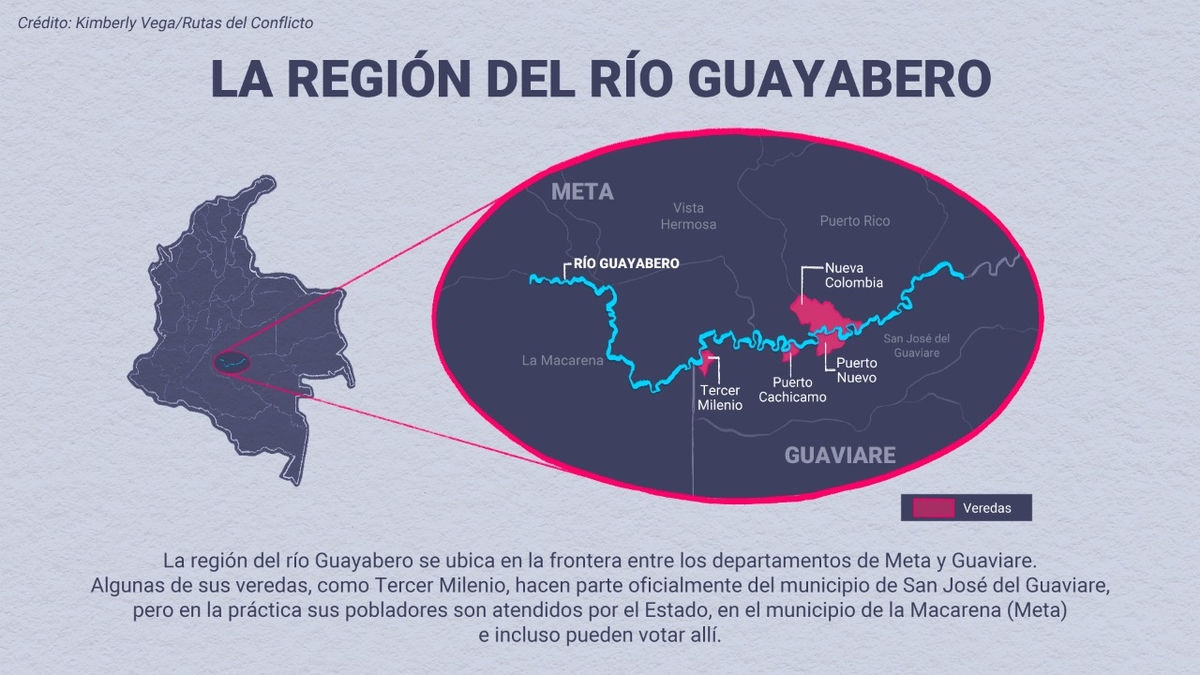

La labor de estos militares se centraba, principalmente, en cuidar la infraestructura de generación y transmisión eléctrica del Oriente Antioqueño, zona llena de embalses que forman los ríos que bajan de las cumbres de las montañas hasta el río Magdalena. Desde la década de los setenta se desarrolló este complejo de represas, que, en la actualidad, suministra el 30 % de la energía del país, según datos de la Gobernación de Antioquia.

Las tres principales empresas en el negocio de la generación, transporte y comercialización de electricidad en esa región de Antioquia son Empresas Públicas de Medellín (EPM), Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) e ISAGEN. El desarrollo de sus proyectos ha estado relacionado con conflictos sociales en zonas como aquella en la que vivía Luz Stelly, con comunidades que han sido estigmatizadas como colaboradoras de las guerrillas del ELN y las FARC.

Para la primera década de los 2000, las tres empresas tenían un capital completamente público.

Cascada en Cocorná, Antioquia. Las hidroeléctricas del Oriente Antioqueño aprovechan las caídas de agua de los numerosos ríos que nacen en las montañas del departamento. Foto: Juan Carlos Contreras.

Esta investigación estableció que las tres empresas entregaron más de 40 mil millones de pesos de la época (a hoy, unos 80 mil millones de pesos) a unidades militares como el BAJES, entre 2002 y 2008, años en los que, según la JEP, se presentó la mayor cantidad de crímenes conocidos como ‘falsos positivos’ en el país y, particularmente, en el Oriente Antioqueño.

Las tres compañías aportaron esos recursos bajo la figura de convenios de cooperación para que batallones de la IV Brigada —que tiene la responsabilidad de la seguridad en parte de Antioquia— cuidaran su infraestructura, con el argumento de garantizar el suministro de energía en parte del país. Según la JEP, esta brigada del Ejército es uno de los mayores ejemplos de la sistematicidad de estos asesinatos durante esos años.

Desde 1998, con la Ley 489, la legislación colombiana contempla la figura de los convenios de cooperación entre empresas del sector minero-energético y la fuerza pública. Estos acuerdos permiten que compañías públicas o privadas entreguen recursos económicos directamente al Ejército o a la Policía Nacional, para que protejan la infraestructura asociada a sus operaciones. El argumento para sustentar esta financiación es que la extracción de recursos naturales es vital para el crecimiento económico y, por lo tanto, su protección es un asunto de interés público.

Desde hace varios años, organizaciones sociales han denunciado que estos convenios representan un dilema ético dentro de un Estado democrático y se convierten en un factor vinculado a la violencia que sufren comunidades que tienen conflictos ambientales, laborales y de otros tipos con empresas que financian directamente a la fuerza pública.

La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años (ver el avance de una de sus investigaciones). Las doctoras explican que estos convenios son una figura que también existe en otros países del mundo, especialmente en lugares en los que el Estado no hace presencia y las empresas tienen sus negocios extractivos en entornos de comunidades vulnerables. “Existen en varios lugares del mundo, en países de África, en Suramérica, en Perú, en Brasil. Sin embargo, en Colombia hay particularidades, tienen una mayor formalidad que en otros lugares, por ejemplo, son dirigidos y firmados directamente por el Ministerio de Defensa”, señalaron las académicas a Rutas del Conflicto.

Particularmente en el caso del Oriente Antioqueño, región en la que se presentó el mayor número de víctimas de ‘falsos positivos’ en todo el país y que cuenta con una fuerte presencia de empresas de producción energética, ¿cuál fue el vínculo entre estos convenios y la violencia que sufrió la población?

Después de 18 meses de trámites de derechos de petición y tutelas a entidades vinculadas con el Ministerio de Defensa, esta investigación accedió a un archivo de 400 convenios firmados entre los años 2000 y 2010 por varias empresas minero-energéticas y el Ejército Nacional.

Después de un análisis detallado de los documentos se encontraron nueve convenios firmados entre 2002 y 2008. El 8 de enero de 2003, EPM firmó uno de esos convenios con el Ministerio de Defensa, para que la IV Brigada protegiera sus instalaciones en el Oriente Antioqueño por un valor de 1.500 millones de pesos. En diciembre de ese mismo año, firmó otro convenio, cuya vigencia se extendió hasta finales de 2004, en el que se especifica que la seguridad de su infraestructura debe ser brindada por siete batallones de la IV Brigada. Varios fueron responsables de decenas de crímenes cometidos durante esos mismos años, como el BAJES, el Grupo Mecanizado Juan del Corral (CMJCO) y el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina.

ISA firmó dos convenios similares, el primero en diciembre de 2003, por 1.880 millones de pesos, en los que especificaba que el BAJES y el CMJCO se comprometían a cuidar la red de torres de energía del Oriente Antioqueño, ante los recurrentes ataques de las FARC. El segundo, en septiembre de 2004, con la IV Brigada, con el mismo propósito del anterior, por un valor aproximado de 8.300 millones de pesos.

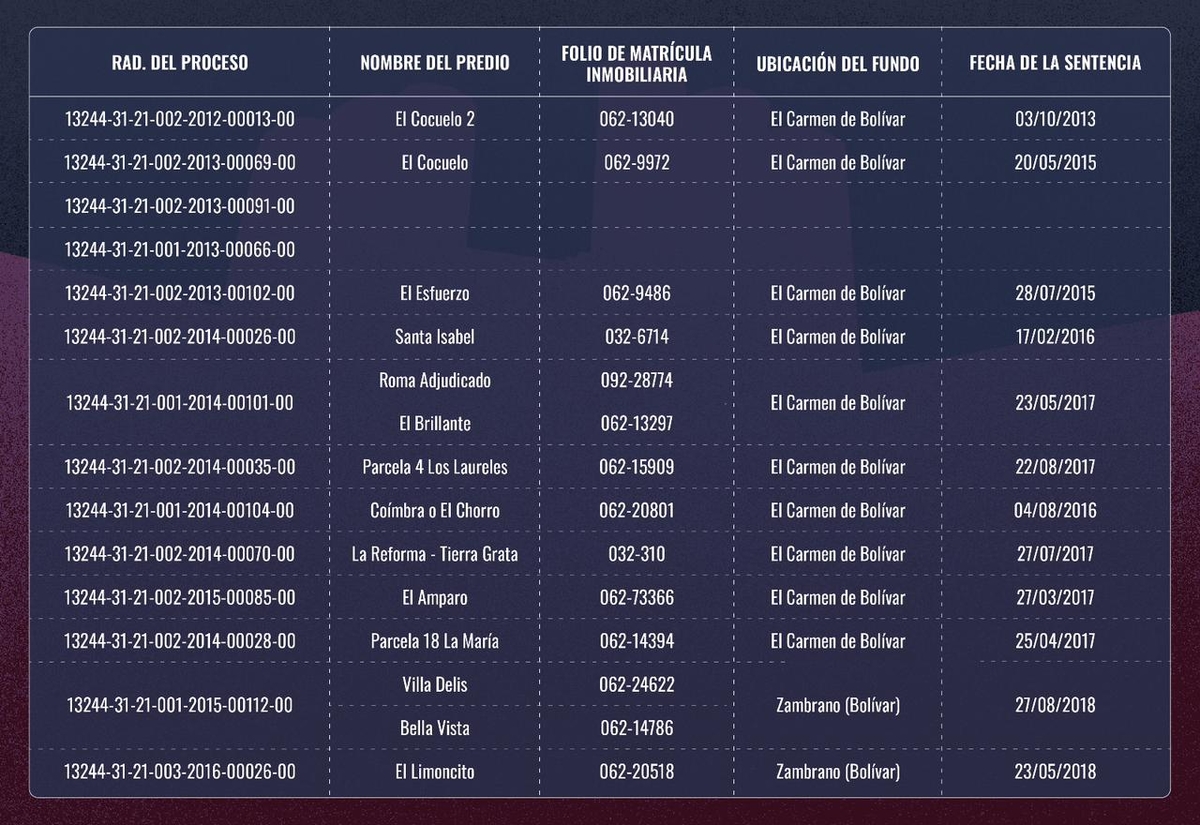

Según ha documentado la JEP, 2003, 2004 y 2005 fueron años en los que se dispararon las cifras de ‘falsos positivos’ en la IV Brigada, especialmente a manos de militares del BAJES y el CMJCO. En los tres años, entre los dos batallones, los militares asesinaron a 339 personas para presentarlas como guerrilleros muertos en combate, casi un 15 % del total de víctimas de estos crímenes cometidos en ese periodo, según la JEP.

Tabla de víctimas de ‘falsos positivos’ por unidad militar de la IV Brigada del Ejército. Fuente: Auto 033 de 2021 de la JEP con datos entregados por la Fiscalía General de la Nación, la plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Luz Stelly fue una de las personas asesinadas por militares del BAJES en 2003. El homicidio ocurrió a solo unos cuantos kilómetros de la represa Caldera, un embalse para la producción de electricidad, de propiedad de la empresa ISAGEN.

Esta es una de las infraestructuras que aparecen sujetas al cuidado de la IV Brigada en los cinco convenios firmados por esta empresa y el Ejército entre 2002 y 2007 por un valor cercano a los 30 mil millones de pesos.

Aunque en la mayoría de estos documentos no se especifica a qué batallones iban dirigidos los recursos, sí se mencionan las instalaciones de la empresa, que están ubicadas en zonas de operación de unidades militares como el BAJES. (Ver convenio 1, 2, 3, 4 y 5)

Mapa en el que aparece la ubicación aproximada en la que se encontraba la casa de Luz Stelly y la represa Calderas. Mapa creado por Rutas del Conflicto en Datawrapper.

No valieron las denuncias

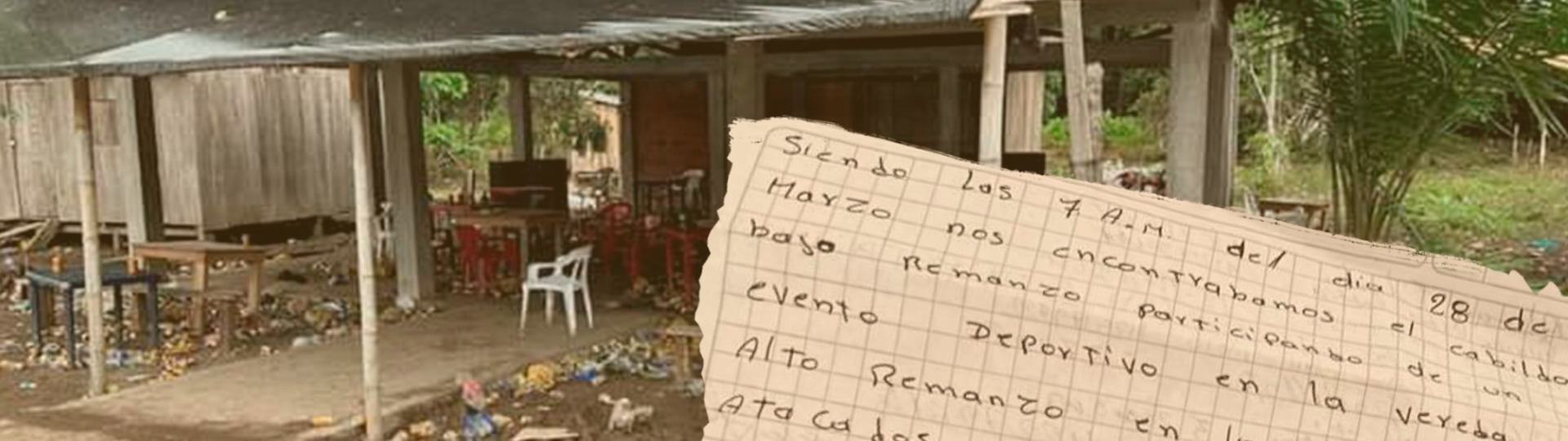

Luego del asesinato de Luz Stelly, según han contado los militares involucrados en el crimen en una audiencia de la JEP, llevaron el cuerpo al municipio de San Carlos, donde, según su propia confesión, la enterraron en el cementerio sin ninguna identificación. La familia de la adolescente comenzó a reclamar al BAJES por lo sucedido y a exigir información sobre su paradero, y apenas unos meses después comenzó un proceso legal de la mano de la Corporación Jurídica Libertad, una organización social que da apoyo legal a las víctimas del conflicto en Antioquia. “Ese mismo año de la desaparición de mi hermanita, mi mamá, con la gente de la Corporación, comenzó la investigación en diciembre de 2003. Ahí mismo hicimos público todo lo que pasó”, cuenta Gloria Morales, hermana de Luz Stelly.

La denuncia de la familia Morales no fue un hecho aislado. Aunque gran parte del país se enteró de que militares sistemáticamente estaban asesinando civiles para presentarlos como guerrilleros en 2008, cuando estalló el escándalo en la prensa y se acuñó el término ‘falsos positivos’, las denuncias en el Oriente Antioqueño eran frecuentes desde 2003. La población señalaba como responsables a los militares del BAJES y de otros batallones de la IV Brigada.

Según datos de la JEP, publicados en el Auto 033 del 2021, las cifras de víctimas escalaron entre 2002 y 2008 en todo el país, periodo en el que militares de la IV Brigada asesinaron a 1.177 personas. Durante esos años, a pesar de las denuncias, las empresas del sector minero-energético continuaron firmando convenios de cooperación con estas unidades militares. Es decir, mientras la confianza empresarial se traducía en transferencias económicas a la fuerza pública, en el terreno, comunidades campesinas eran cada vez más vulnerables.

La Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos humanos en la región, documentó y presentó decenas de casos ante la Fiscalía. Sus denuncias revelaban un patrón perturbador: militares que, amparados en el estigma que pesaba sobre los campesinos de esas veredas —señalados con frecuencia de colaborar con grupos armados ilegales— los detenían, los asesinaban y luego los hacían pasar como bajas en combate.

Lo que se había creado como un mecanismo de cooperación entre el Estado y el sector minero-energético terminaba operando en territorios marcados por la desconfianza, la violencia estructural y una lógica perversa de resultados militares.

Otro caso que tuvo una amplia difusión en el Oriente Antioqueño fue el crimen de seis campesinos en el municipio de San Luis, en una zona que conecta los embalses de las hidroeléctricas y la carretera Medellín-Bogotá. El 2 de julio de 2004, militares del BAJES reportaron que habían desmantelado un laboratorio de producción de cocaína en la vereda El Brasil y que en un combate habían muerto seis miembros de la guerrilla del Frente Noveno de las FARC.

Un líder de una organización de víctimas de San Luis, que prefiere mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad, recuerda que cuando se supo la noticia y los nombres de los asesinados, familiares y conocidos fueron a reclamarles a los militares. “A todos los conocíamos y sabíamos que no eran guerrilleros. Uno de los muertos era Elkin Guarín, un muchacho muy querido por todos, ese día casi se arma la grande con los militares”, cuenta el líder.

Apenas un año después de los hechos, en 2005, el periodista antioqueño Guillermo Zuluaga Ceballos escribió un texto titulado Guarín, que recoge detalles de la vida y el asesinato de una de las víctimas y que fue publicado en el libro 24 Negro: testimonios del conflicto armado en el Oriente Antioqueño en 2007. En el documento aparecen fragmentos de entrevistas a habitantes del pueblo describiendo otros asesinatos con el mismo modus operandi y una entrevista con el abogado de víctimas Fernando Valencia de la Corporación Jurídica Libertad, que señala lo siguiente: “Entre enero de 2003 y junio de 2005, tenían más de 150 (casos), atribuibles a los batallones Juan del Corral (CMJCO) y Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) y Granaderos de Contraguerrilla”.

Según Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, para 2005 las denuncias sobre estos asesinatos eran tan públicas, que una red de organizaciones llamada Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel) publicó un primer informe señalando la sistematicidad en el Oriente de Antioquia. “Ese documento fue la primera publicación sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Sabemos que el abogado Fernando Valencia, representando a las víctimas, se reunió con un comandante del BAJES en 2004 para poner en evidencia lo que estaba pasando. En la región todo el mundo sabía, pero las empresas no se preocuparon por eso, ni siquiera se acercaron a preguntar”, dice Arboleda.

Las denuncias de los familiares se volvieron tan frecuentes entre 2003 y 2005, que, según la magistrada de la JEP Catalina Díaz, que lidera el proceso judicial de estos crímenes en el Oriente Antioqueño, los militares buscaron maneras para desaparecer a las víctimas y así, no dejar ningún rastro. Una de estas ‘estrategias’, documentada por la organización Equitas, que trabaja como un centro forense independiente, fue la de trasladar los cuerpos a cementerios de municipios distantes, en donde muchas veces eran enterrados como personas no identificadas, cuyas tumbas en algunos casos quedaban marcadas con la palabra FARC.

Tumbas de personas no identificadas en el cementerio de Cocorná. Foto: Juan Carlos Contreras.

En su informe Investigación forense de 578 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en Colombia, Equitas muestra que varios de los cuerpos analizados fueron trasladados desde diferentes zonas a cementerios de varios municipios del Oriente Antioqueño. El caso de Luz Stelly tiene el mismo patrón, ya que los militares movieron el cuerpo al cementerio de San Carlos y lo desaparecieron para obstaculizar pesquisas judiciales.

Un militar, que mantiene su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad, que hizo parte del BAJES, continúa activo en el Ejército y ha entregado información detallada sobre estos crímenes, señaló que cuando llegó a ese batallón, en 2005, los militares centraban la búsqueda de víctimas en habitantes de calle y vendedores ambulantes de Medellín. “Cuando yo comencé allá, ya no iban detrás de campesinos, porque eso les había traído problemas. Todo lo tenían armado para llevar gente que no tenía doliente, que vivían en la calle, que no los buscara nadie”, cuenta.

Uno de estos casos es el de Omar Leonardo Triana, un vendedor ambulante que tenía su negocio en una de las porterías de la Universidad de Antioquia, asesinado en 2007. Su madre, Lucero Carmona, después de más de tres años de búsqueda, encontró su cuerpo en el cementerio del municipio de Barbosa. “Lo que se sabe, por lo que han dicho los militares en la JEP, es que lo engañaron, le dijeron que lo iban a contratar para pintar una casa, se lo llevaron, fingieron un combate y lo mataron”, cuenta Carmona.

Omar Leonardo Triana fue asesinado por miembros del Batallón Pedro Nel Ospina, que aparece en uno de los convenios de cooperación firmados por EPM en 2004. El batallón pertenece a la IV Brigada, que también, según los convenios firmados por ISAGEN, recibió dineros entre 2002 y 2007.

Los convenios y un conflicto social que se militarizó

Fabián León, director para Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una ONG internacional que investiga el entorno de los conflictos sociales y sus violencias, vinculados con poderes económicos, señala que las empresas en cuestión debieron actuar con una debida diligencia reforzada, para evaluar y mitigar los riesgos de sus acciones en una región que vivía un momento tan crítico como el que tenían durante los años en los que se firmaron los convenios. “Aquí hay un agravante y es que esa zona estaba en un conflicto armado, con presencia de paramilitares y de la subversión. El hecho de que las empresas tuvieran ese vínculo tan estrecho con la fuerza pública, plasmado en esos convenios, tuvo como consecuencia que se militarizara la conflictividad social”, explica León.

El investigador agrega que disponer de la fuerza pública, casi para la exclusiva protección de estas infraestructuras, termina estableciendo una doctrina que ve como enemigo a parte de la población, para asegurar la operatividad de esas empresas. “Todo esto implicó que se mezclara la oferta de seguridad con las estrategias contrainsurgentes, y eso trajo un incremento de la violencia”, explica el director en Colombia del CIEDH.

La magistrada Catalina Díaz explica que en el proceso en la JEP sobre estos crímenes, luego de entrevistar a más de 200 militares y revisar numerosos archivos militares, era evidente que el cuidado de la infraestructura eléctrica y del Oriente Antioqueño era una prioridad de la IV Brigada y sus batallones. “Esa región era una zona clave en muchos sentidos, por la producción hidroeléctrica, por las torres de transmisión de energía. También por la carretera Medellín - Bogotá”, señala Díaz.

En el Auto 062 de la JEP, emitido en agosto de 2023, se señala que para la época de los crímenes la guerra en el Oriente Antioqueño había llegado a sus máximos niveles con una confrontación abierta con varios actores: el Frente Noveno de las FARC-EP, el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, el Bloque Metro de los paramilitares y la fuerza pública.

La violencia contra la población se disparó desde finales de los noventa con varias tomas guerrilleras, asesinatos selectivos, masacres (157 entre 1998 y 2005, según el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH) y desaparecidos (1081 en esos años, según la misma entidad).

Según el informe San Carlos: memorias del éxodo en la guerra del CNMH, los inicios del proyecto hidroeléctrico, en los setenta, coincidieron con la llegada de las guerrillas, primero el ELN y luego las FARC. Los paramilitares entraron con fuerza en la zona en la segunda mitad de la década de los noventa, cuando cometieron varias masacres contra campesinos, como la de La Holanda el 27 de octubre de 1998 en la que asesinaron a 15 personas y desaparecieron a otras 13 en el municipio de San Carlos.

La respuesta de las FARC fue brutal, también perpetraron masacres y violentas tomas guerrilleras como la del municipio de Granada el 6 de diciembre de 2000, que prácticamente dejó destruido el casco urbano y en la que fueron asesinadas 22 personas, incluyendo a cinco policías. El Auto de la JEP señala los constantes ataques a la infraestructura eléctrica por parte de las guerrillas y cómo se señalaba a las poblaciones circundantes de ser colaboradores de la subversión.

“Los hechos cometidos por el BAJES entre 2002 y 2003 son ilustrativos de esta dinámica con su doble característica (la estigmatización contrainsurgente y la connivencia paramilitar), pues era el BAJES la unidad militar con jurisdicción sobre los municipios del Oriente Antioqueño, que era la zona en la que convergía el dominio histórico insurgente con la presencia de áreas estratégicas para la economía nacional, como son la zona de embalses, la infraestructura eléctrica y la carretera Medellín-Bogotá, cuya protección era prioritaria”, dice el Auto de la JEP.

Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación (IPC), una organización de la sociedad civil que ha investigado la violencia en el Oriente Antioqueño señala que esa estigmatización se fortaleció durante décadas, por el conflicto social entre las comunidades y las empresas, especialmente por el uso y la propiedad de la tierra. “Desde los setenta están comprando tierra para hacer las represas y el resto de infraestructura. En varios momentos la gente se organizó para reclamar y terminaron señalados por el mismo Ejército de estar infiltrados por las guerrillas”, explica Zapata.

El abogado Sergio Arboleda señala que en medio de todas las denuncias de la población, las empresas continuaron entregando dinero a estas unidades militares, porque con la política de Seguridad Democrática, del gobierno de Álvaro Uribe, el Ejército se mostraba como el actor que estaba ganando la guerra y aportar dinero con esos convenios era un símbolo de respaldo a la protección a sus propios bienes.

Los convenios obtenidos para esta investigación, y que fueron entregados por el Ejército, no incluyen cuáles eran los indicadores que tenían las empresas para medir el cumplimiento por parte de los batallones y sus militares en el cuidado de la infraestructura. Vale la pena aclarar que los archivos no incluyen anexos que se citan en los documentos, en los que presuntamente se describen los roles de las unidades militares, los sitios exactos de protección particular.

Aunque los militares que han comparecido ante la JEP han insistido en que sus superiores les exigían constantemente, y casi de manera exclusiva como único resultado que merecía algún tipo de recompensa y compensación, las ‘bajas en combate’, no hay ningún documento que muestre que también fuera un factor a tener en cuenta para evaluar el cumplimiento de los convenios. Ningún militar, siquiera, ha mencionado ante esa jurisdicción el contexto o la posible relación que podría existir entre su actuar criminal y el recurso económico que recibieron sus unidades militares durante esos años.

El militar que hizo parte del BAJES y que fue entrevistado para esta investigación señaló que las llamadas ‘bajas en combate’ no eran un indicador de cumplimiento explícito en los convenios, pero sí era un resultado operacional que servía para mostrar que se tenía el control de la zona de la infraestructura eléctrica. “Lo de los muertos no está estipulado en los convenios. Lo que pasa es que eso está para garantizarles seguridad a las empresas, que no les vayan a volar las torres. Cuando había reuniones con ellos (funcionarios de las empresas), así no lo pidieran, se mostraban las bajas como resultados para decir que se estaba neutralizando la amenaza, como quién dice, ‘les estamos dando duro’”, explica el antiguo miembro del BAJES.

Para Zapata del IPC, los convenios y toda la estrategia de seguridad planteada en el gobierno de Álvaro Uribe, terminó por consolidar el proceso de construcción de toda la infraestructura eléctrica. El investigador agrega que este proceso fue de larga duración, basado en el desplazamiento, que convirtió esas tierras, de vocación campesina, en costosos predios turísticos que aprovechan las vistas de las represas entre las montañas. “¿A cuánto compró EPM o ISAGEN esas fincas a la gente que se tuvo que ir y cuánto valen hoy en día, cuando son casi exclusivas para el uso de gente con muchísimo dinero? El caso de la represa de Guatapé es un ejemplo. Hoy tiene uno de los metros cuadrados más costosos del país”, dice el investigador del IPC.

Para esta investigación se enviaron derechos de petición a ISAGEN (empresa que fue pública hasta 2015), Empresas Públicas de Medellín e ISA, para solicitarles información pública de los convenios que habían firmado en esa época con el Ejército y consultar qué acciones habían realizado para garantizar la debida diligencia en el contexto de la ejecución de estos convenios.

ISAGEN señaló (ver documento) que la información solicitada es reservada, dado el carácter privado de la empresa, por lo que no respondió ninguna de las preguntas que se le enviaron.

Por su parte, ISA contestó el derecho de petición explicando que no podía entregar información relacionada con los convenios (ver documento) , ya que es “reservada, pues contiene información de seguridad frente a la infraestructura de servicios públicos que ha sido calificada bajo reserva y compromete derechos de terceros que no han consentido en que se haga pública”.

EPM (ver respuesta) respondió que la empresa “no suscribió convenios de cooperación con la IV Brigada ni con ninguno de sus batallones durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008”. Posterior a la contestación de la compañía, Rutas del Conflicto insistió con las preguntas y envió copia de los convenios firmados con el Ejército donde se describe la destinación de los recursos a la IV Brigada. Hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

La sombra de las irregularidades en los convenios

Como se mencionó anteriormente, los documentos obtenidos para este reportaje no describen en detalle cómo debía invertirse el dinero de dichos convenios. Para investigaciones previas, cuando se le ha consultado al Ejército Nacional por esta información, ha respondido que son datos reservados, que no pueden hacerse públicos por estar vinculados a situaciones sensibles que pueden afectar la seguridad que prestan a estas infraestructuras.

En 2019, Rutas del Conflicto, con apoyo de La Liga Contra el Silencio, publicó una investigación con una base de datos de cerca de 300 convenios firmados entre el Ejército colombiano y varias empresas minero-energéticas en todo el país, entre las que se encuentra ISAGEN, que seguía aportando dinero a la IV Brigada. El reportaje, que fue citado varias veces en informes de la Comisión de la Verdad, puso en evidencia cómo las unidades militares, que recibían los recursos, terminaban capturando a líderes sociales que protestaban contra las mismas empresas, señalándolos de pertenecer a las guerrillas.

El informe periodístico mostró también irregularidades en la ejecución de los recursos que terminaron, en varios casos, financiando tiquetes aéreos y planes vacacionales de militares o construyendo infraestructura que nada tenía que ver con el cuidado de las instalaciones de las compañías aportantes. “Logramos encontrar unos documentos, que aparecían en la plataforma de contratación pública del Estado con el sello de reservado, que mostraban, por ejemplo, que un dinero de Ecopetrol, terminó financiado la remodelación de una capilla en una base militar en Bogotá”, explica, Pilar Puentes, reportera que coordinó este trabajo periodístico.

Este mismo medio de comunicación publicó en 2022 el reportaje Contratos millonarios ponen el Ejército bajo sospecha en el que se denunciaban irregularidades en la ejecución de recursos aportados por Ecopetrol vía convenios de cooperación en Putumayo y Caquetá. Los militares firmaron actas de entrega de obras destinadas a mejorar obras que nunca se construyeron, informaron que se gastaron millones de pesos en combustible, pero no presentaron facturas. También señalaron que compraron computadores y organizaron capacitaciones de derechos humanos para los soldados, sin que presentaran ningún tipo de soporte sobre las compras o la asistencia a esas actividades.

Dos de los militares, el coronel retirado José Alexander Pedraza y el mayor retirado Rúlber Yesid del Río, mencionados en la investigación y Multiservicios Carvajal, una empresa contratista, en 2025 afrontan un juicio, acusados por las irregularidades en la construcción de un casino para mejorar el bienestar de los soldados en un batallón de Putumayo. “Lo de los convenios es un tema complejo de entender y del que se sabe muy poco.

No sabemos qué tan sistemáticos sean los casos en los que violaciones a derechos humanos, como los llamados ‘falsos positivos’, terminaron por justificar un dinero que luego terminó en hechos de corrupción”, explica la periodista Puentes.

Varios militares que aportaron información para ese reportaje señalaron que estos convenios se convertían frecuentemente en la caja menor de oficiales y suboficiales. El miembro del BAJES que entregó su testimonio para esta investigación y que ha hecho parte de la ejecución de estos recursos en otras unidades militares, señaló que la mayor parte de los recursos de los convenios se invierten en viajes que funcionan como premio para oficiales y suboficiales, o en la construcción de infraestructura para la tropa, como alojamientos o casinos. “Cuando se contratan esas obras es que se presta la situación para la corrupción, porque muchas veces no hay vigilancia de los entes de control sobre esa plata. Yo no puedo atestiguar nada sobre cómo se gastó la plata que llegó al BAJES porque en esa época yo estaba en función de operaciones en el territorio y no en el área administrativa”, explica.

El abogado Sergio Arboleda cuenta que, en una ocasión, dentro del proceso en la JEP, le preguntó a uno de los comandantes del BAJES, del cual no se publica su identidad, para proteger la reserva judicial, por el papel de las empresas en el Oriente Antioqueño, y le respondió que sí había un vínculo y reuniones periódicas con las empresas, pero no recordaba detalles de esto. “Si hubo casos de corrupción con la plata que les llegaba por los convenios, va a ser muy difícil que lo mencionen. Eso no lo cobijaría la JEP y tendrían que afrontarlo en la justicia ordinaria”, dice el abogado.

En agosto de 2023, la JEP imputó a nueve oficiales de la IV Brigada como máximos responsables de estos crímenes, conocidos como ‘falsos positivos’. Entre ellos están el general Mario Montoya, comandante de esa brigada entre 2002 y 2003, Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, quienes fueron comandantes del BAJES entre 2000 y 2003, cuando tenían el rango de teniente coronel, y otros seis militares, todos relacionados con el mismo batallón. Los soldados que asesinaron y desaparecieron a Luz Stelly Morales confesaron los detalles del crimen ante la JEP y contaron que como recompensa obtuvieron seis días de permiso.

Después del asesinato y desaparición de Luz Stelly, la violencia en la vereda no paró y la familia tuvo que desplazarse a Medellín en 2005. Allí, tuvieron que vivir en el hacinamiento y en medio de la extrema pobreza. Su finca quedó abandonada y nunca volvieron a regresar a la zona.

El 5 de agosto de 2025, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) exhumó un cuerpo en una fosa marcada como ‘NN’ en el cementerio de San Carlos, lo hizo en presencia de Gloria y otros familiares de Luz Stelly. Todos pudieron identificar la ropa que tenía la adolescente cuando fue retenida por los miembros del BAJES en 2003. “Tenía una camisa verde de rayas con los tiros en la espalda, unas pulseras, un escapulario, todo lo que tenía cuando se la llevaron. No tenía ningún uniforme”, cuenta Dahiana, reafirmando que su tía no pertenecía a ningún grupo armado.

A la publicación de este reportaje, los Morales están a la espera de que la UBPD les haga la entrega formal de los restos de Luz Stelly, 22 años después de su asesinato.

Gloria y su hija Dahiana insisten en que cuando ocurrieron los hechos, todos en la vereda sabían que su hermana no era guerrillera y que la había matado el Ejército. “Las denuncias se habían hecho ante las autoridades, y aún así, las empresas les seguían dando plata a esos militares”, concluye Dahiana.

*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll

*Dos medios de comunicación de amplia difusión rechazaron la publicación conjunta y concertada de este texto sin dar razones claras.

Actualizado el: Jue, 09/11/2025 - 06:06