Por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)

Un grupo de indígenas llevó a la justicia en 2023 a un proyecto de bonos de carbono en Colombia hecho a espaldas de la comunidad que lo alberga. Dos jueces les dieron la razón y ordenaron su suspensión. Un año después, los administradores de la iniciativa siguen transando bonos, pese a los fallos judiciales adversos y a que el ente regulador de acreditaciones para este mercado retiró la acreditación de su auditor. Esta investigación periodística encontró además un nuevo posible conflicto de interés de sus proponentes. Entre tanto, la comunidad de Cumbal sigue sin recibir los recursos que le corresponden.

En julio del 2023, un juez municipal suspendió un proyecto de bonos de carbono entre los bosques nublados y páramos de Cumbal, un municipio a más de 3 mil metros de altura en los Andes, en la esquina suroccidental de Colombia. Al hacerlo, le dio la razón a doce indígenas pasto del Gran Resguardo de Cumbal, que interpusieron una acción judicial contra la iniciativa ambiental Redd+ Pachamama Cumbal en su territorio argumentando que violó sus derechos a la consulta previa, la participación efectiva y la propiedad colectiva.

En su fallo, que fue ratificado en segunda instancia, el juez ordenó la suspensión del proyecto así como del contrato que lo sustenta hasta tanto sus promotores comprueben si requiere un proceso de consulta libre, previa e informada con la comunidad indígena que lo alberga y lo lleven a cabo. Los obligó asimismo a presentar a los habitantes del resguardo “un informe claro y detallado de la gestión financiera”, incluyendo la cuantía del dinero recibido por la venta de bonos y su destinación. “Surge la duda del paradero actual de dichos recursos y más aún de la finalidad que se le está dando a tales fondos que en teoría estaban destinados a incentivar el cuidado de los ecosistemas y la fauna y la flora del territorio indígena”, escribió. Para cumplir con ese informe, el juez les dio a los promotores un plazo máximo de dos meses.

Un año después de que la decisión judicial quedase en firme, los indígenas demandantes sienten que los proponentes del proyecto de bonos de carbono —la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., su filial colombiana SPV Business S.A.S. y el gobernador del resguardo— no han rendido cuentas a la comunidad en los términos en que se los ordenó el juez.

En cambio, una de esas empresas desarrolladoras del proyecto y la auditora Deutsche Certification Body S.A.S. presentaron denuncias penales por injuria contra varios integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal que, como reveló una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam publicada en junio de 2023, han venido advirtiendo desde 2022 sobre la opacidad de esa iniciativa de carbono. Fueron esos indígenas justamente quienes interpusieron la acción judicial.

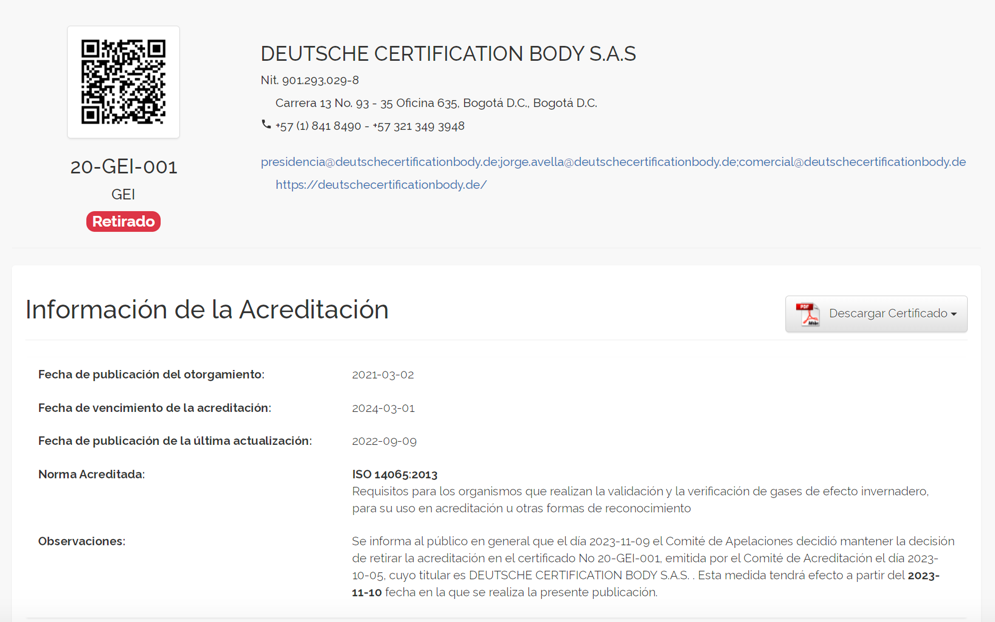

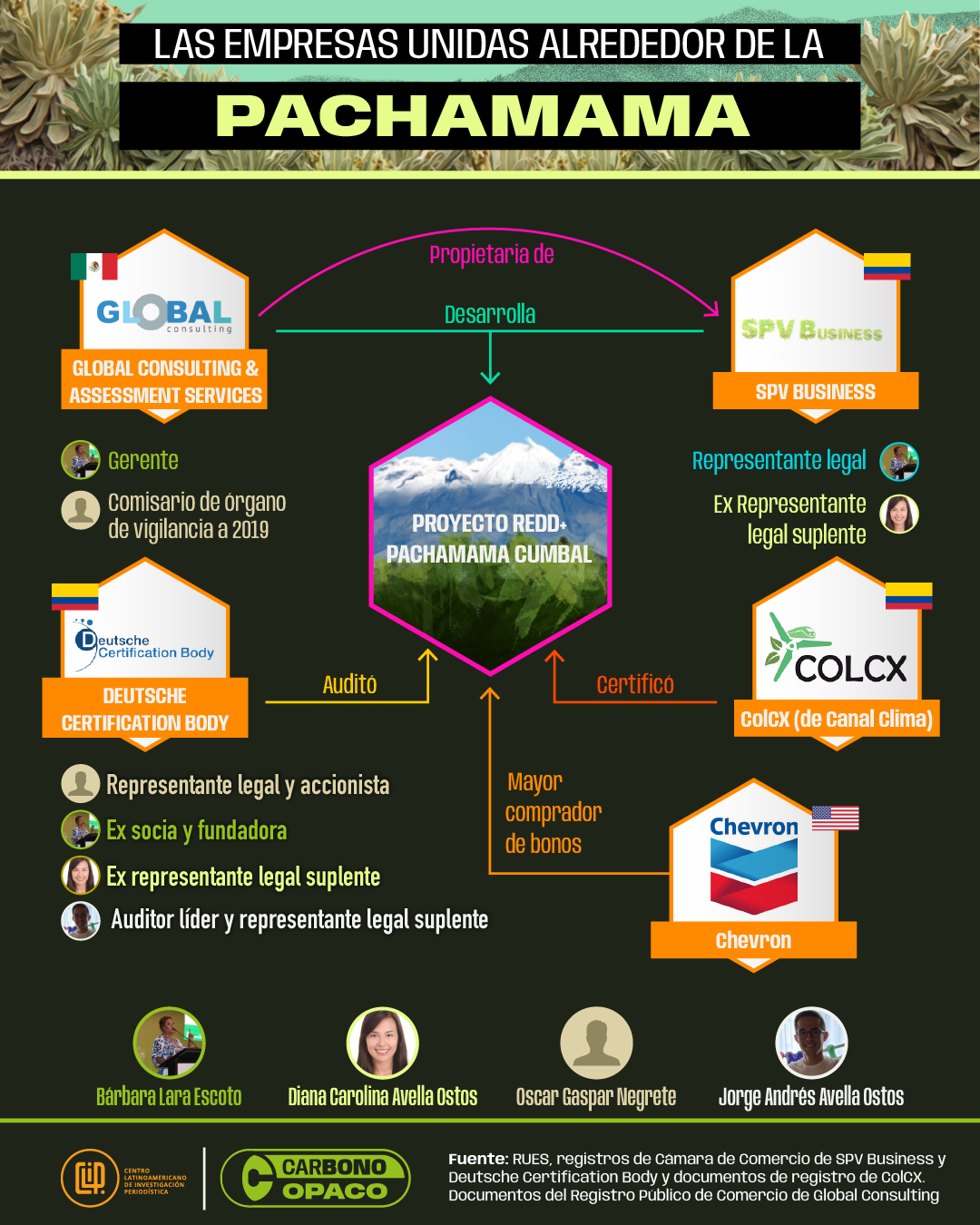

La visibilidad que ha recibido el caso tuvo otra consecuencia: en noviembre de 2023, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el ente que acredita a todos los organismos evaluadores de la conformidad del país, decidió suspender la acreditación del la empresa auditora Deutsche Certification Body. Lo hizo después de que esta alianza periodística revelara que personas directivas de esas tres empresas han tenido vínculos de negocios entre sí: la gerente de la desarrolladora mexicana fue socia fundadora y accionista de la auditora, con lo cual quedó en entredicho que el proceso de evaluación en Cumbal fuese imparcial e independiente, como debía ser.

En esta nueva investigación, encontramos que ese no era el único vínculo entre dichas empresas: el principal accionista y presidente de la firma auditora también tuvo nexos con la empresa desarrolladora mexicana, con lo cual se configura un nuevo potencial conflicto de interés. Esto refuerza que el nebuloso negocio de bonos de carbono ejecutado muy cerca de la frontera de Colombia con Ecuador avanzó entre conocidos, en vez de hacerlo con los contrapesos.

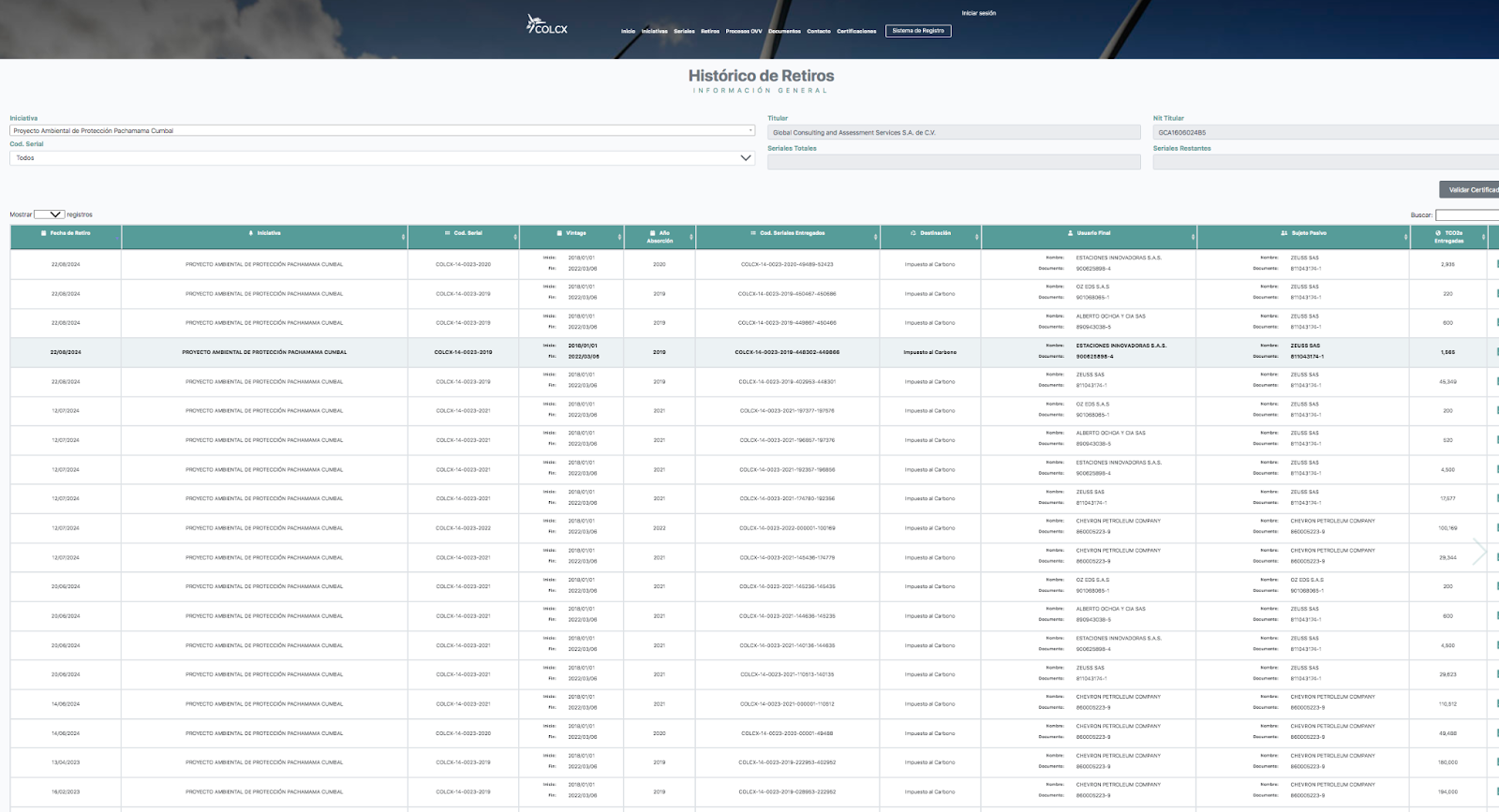

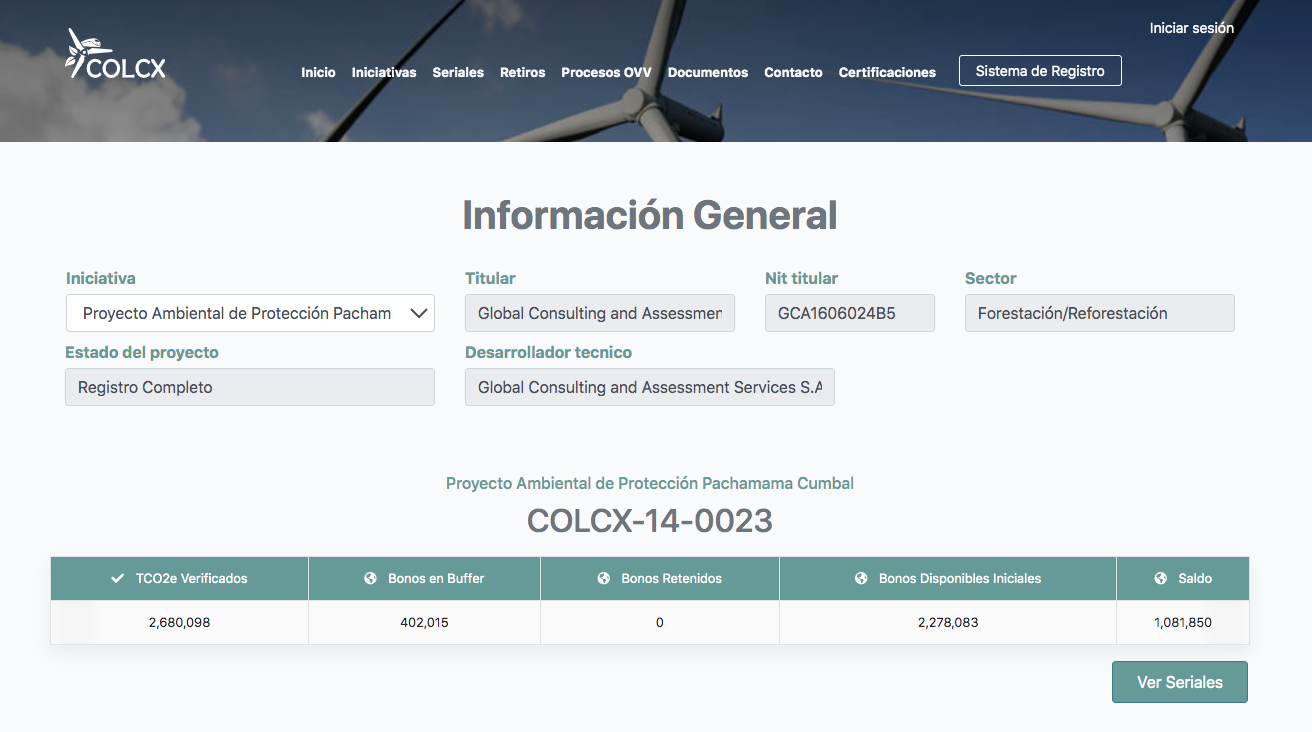

Héctor Villacriz, exgobernador del resguardo de Cumbal, señaló que el contrato con Global Consulting fue terminado de común acuerdo y de forma amigable el 24 de noviembre de 2023, cuatro meses después del fallo judicial. Sin embargo, a julio de 2024, el proyecto de bonos de carbono sigue apareciendo en la plataforma del certificador ColCX como registrado, sin ninguna mención a su suspensión por orden judicial o a una terminación del contrato con una de las comunidades que lo alberga. Más aún, se han canjeado casi 400 mil créditos de la iniciativa después del fallo que lo suspendió y de la fecha de supuesta terminación del contrato. De esos bonos, 289 mil fueron usados por la petrolera estadounidense Chevron, que ya había sido la compradora de 849 mil créditos cuando la iniciativa no era siquiera conocida por la mayoría de indígenas de Cumbal. La empresa argumenta que la nueva compra fue hecha sin su conocimiento.

Estos son algunos de los hallazgos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam en esta tercera entrega sobre el caso Cumbal, dentro de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 14 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

A muchos indígenas habitantes del resguardo de Cumbal como a María Jael Cuaical han expresado su sorpresa de que el proyecto de carbono no beneficie iniciativas ambientales locales como el vivero de árboles nativos que ella lidera. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Una rendición de cuentas que se quedó corta

En la madrugada del 21 de septiembre de 2023 se dio un aviso en la radio comunitaria en las frías veredas montañosas de Cumbal: “Las autoridades de Cumbal invitan de manera específica al colectivo ambiental, a los indígenas que interpusieron la acción de tutela y comunidad en general de las nueve veredas del Resguardo del Gran Cumbal, a que participen del llamado a cumplimiento de la decisión de acción de tutela”, anunciaba la voz. Los convidaba a una asamblea pública de rendición de cuentas del proyecto Pachamama, que se realizaría ese mismo día, tres horas después, en la casa cultural del cabildo de Cumbal.

Varios integrantes del colectivo ambiental llegaron y pidieron al entonces gobernador Héctor Villacriz aplazar la audiencia para hacer una convocatoria más amplia, incluyendo mensajes en otros medios como carteles, redes sociales y perifoneo por el territorio donde viven unos 20 mil indígenas. Su pedido fue desestimado. Acto seguido, Villacriz dio la palabra a su antecesor Ponciano Yamá, quien firmó el contrato que dio pie a la iniciativa y explicó a los presentes que Global Consulting había hecho dos transferencias en dólares a la cuenta bancaria del resguardo, los días 6 y el 16 de diciembre de 2022. Sin embargo, Yamá contó que el 27 de diciembre siguiente “la gerencia nacional del Banco de Bogotá me informa que la transacción de estos giros no fue posible monetizarla en pesos colombianos”, y que por tal fueron rechazados y el dinero retornaría a la cuenta de origen. “En adelante no sé absolutamente nada más. Ni yo ni mi familia ni nadie ha utilizado un peso de la comunidad de este tema”, añadió, según la grabación de la transmisión en vivo de la reunión que integrantes de la comunidad hicieron y que esta alianza periodística vio.

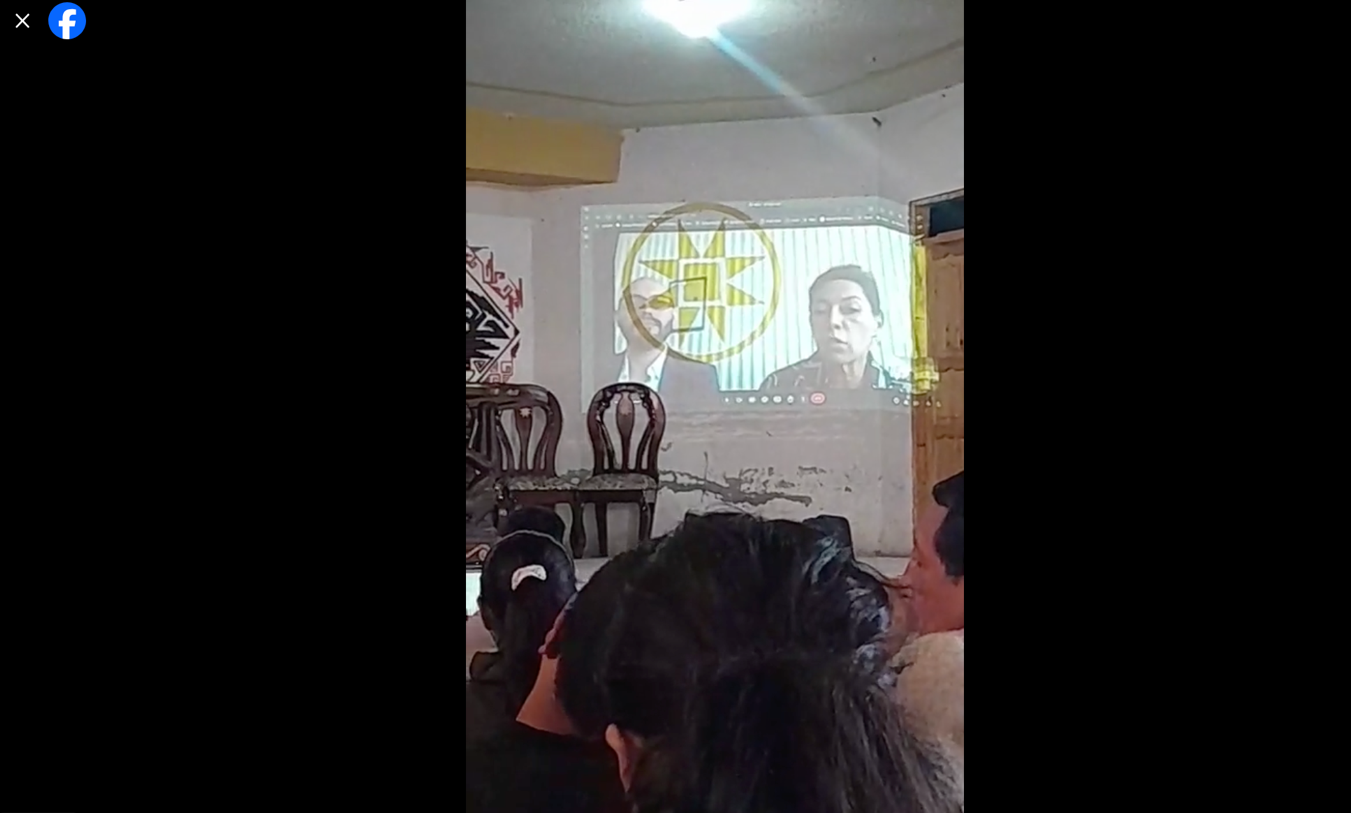

En esa misma reunión habló luego Bárbara Lara Escoto, como representante de la empresa desarrolladora Global Consulting. Conectada por videoconferencia, explicó que el proyecto había vendido 475 mil créditos a esa fecha y que, teniendo en cuenta lo que llamó “las condiciones de comercialización (…) aceptadas por el resguardo”, a Cumbal le correspondían 130.844 créditos. Citando también las dificultades con el banco, señaló que aún no había vuelto a girar el monto y atribuyó el hecho a la sentencia en contra del proyecto: “El pago no se ha realizado de nuevo, entre tanto el resguardo ya estaba arreglando el estado de las cuentas bancarias y luego se suspendió el proyecto por orden judicial, por lo que nos impide ejecutar los pagos asociados al proyecto”, dijo, según la grabación de la reunión.

Villacriz cerró la exposición, subrayando que “es clara la situación” y pidiendo no culpar a nadie de robo. “No ha habido ningún desembolso”, remató.

Bárbara Lara Escoto de Global Consulting habla por videoconferencia durante la audiencia de rendición de cuentas financieras del proyecto Pachamama Cumbal ordenada por un juez. Foto: imagen de transmisión en vivo hecha por el Colectivo Ambiental Cumbal

Esas respuestas de las autoridades tradicionales y las empresas desarrolladoras no resultaron satisfactorias para los indígenas que llevaron el proyecto a la justicia. “No sabemos aún qué ha pasado [con el dinero]. [En la reunión] de la comunidad no había casi nadie. Era imposible acudir en esas condiciones, pero ellos justifican que sí hicieron la convocatoria y el informe”, dice Omar Chiran, abogado y miembro del colectivo ambiental. “Fue tan resumido que no creemos que cumpliera con las condiciones del juez”, añade Álvaro Guadir, otro de los integrantes del colectivo.

Por ese motivo, en octubre de 2023, instauraron una solicitud de incidente de desacato contra las autoridades y las empresas. “No entregaron a la comunidad ninguna documentación de los soportes financieros, como de giros realizados por Chevron, consignaciones bancarias, devoluciones que hicieron los bancos, titulares de las cuentas, estado de las cuentas, cantidad de recursos (…) Fue un informe donde no se garantizó la participación de la comunidad y no fue claro ni documentado”, escribieron al juez de primera instancia.

Ocho meses después, el 29 de julio de 2024, el juzgado promiscuo municipal de Cumbal requirió al gobernador del resguardo y a las empresas demandadas que “procedan dar inmediato cumplimiento al fallo de tutela” o, de lo contrario, se expongan al inicio de un incidente de desacato que podría resultar en una pena carcelaria y una multa. Sin embargo, una semana después, el juez Darío Javier Muñoz (distinto al juez Carlos Alexander Coral que firmó el fallo original) negó la solicitud, por considerar que “los respectivos representantes de las empresas accionadas vienen dando cumplimiento al fallo de tutela”.

Esto pese a que todos –autoridades indígenas, empresa desarrolladora e indígenas accionantes de la tutela- parecen estar de acuerdo en que la comunidad de Cumbal no ha recibido aún peso alguno por la parte que les corresponde de la venta de 849 mil bonos de carbono a Chevron entre 2022 y 2023.

Ni el anterior gobernador Ponciano Yamá —que firmó el contrato— ni su sucesor Héctor Villacriz —que debió ejecutar el proyecto y cumplir los fallos, pero que ya también salió del cargo— respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza periodística sobre el estatus del proyecto y sus finanzas. Yamá dio una fecha para una entrevista, pero luego la cambió y no volvió a responder. El actual gobernador Jorge Humberto Puerres tampoco respondió mensajes solicitando entrevistarlo.

Global Consulting se defendió alegando que “si no fuera por los mecanismos tales como el registro de proyectos Redd+ y el arduo trabajo de empresas especializadas como Global Consulting, estas comunidades no tendrían ningún reconocimiento”.

En respuestas escritas a un cuestionario de esta alianza periodística, enviado a través de la agencia de relaciones públicas Crop, la empresa mexicana Global Consulting señaló que llegó al proyecto en Cumbal “como una empresa con la experiencia y la capacidad suficiente para prestar el servicio de asesoría técnica y comercial en el desarrollo de un proyecto que representara para el Resguardo Indígena de Cumbal un beneficio económico asociado al trabajo de conservación que han realizado sus comunidades”. Explicó que “fue contratada exclusivamente para la prestación de un servicio de asesoría técnica y comercial para el registro del proyecto (…) y la comercialización de los créditos de carbono generados por dicho proyecto”, y que esa contratación “se dio en concordancia con las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior”. (Lea respuestas completas de Global Consulting acá.)

En su visión, el proyecto Pachamama Cumbal cumple con las salvaguardas sociales y ambientales establecidas para estas iniciativas de carbono. “Global Consulting es respetuosa de la regulación aplicable a cada uno de los proyectos a los que presta sus servicios”, añadió.

La empresa no respondió a preguntas sobre el estatus actual del proyecto tras las dos sentencias adversas, incluyendo si lo considera activo o suspendido, señalando únicamente que “el estado de los créditos de carbono del Resguardo Indígena de Cumbal es ‘reservado’” y que “es una empresa absolutamente respetuosa de la justicia colombiana y de su marco jurídico”. Al preguntarle por las medidas que tomó para cumplir con la orden de rendir cuentas sobre las finanzas de la iniciativa, Global Consulting se limitó a responder que “ha dado cumplimiento a los fallos judiciales, acatando las instrucciones precisas del juzgado y dando respuesta a todos los requerimientos de su despacho”. Sobre los giros de recursos al resguardo, dijo que “la información solicitada hace parte del proceso judicial en curso y no le corresponde a Global Consulting revelar la misma sin orden judicial”.

Una comunidad aún sin documentos del proyecto

No es la única información a la que no ha podido acceder todavía la comunidad. Un año después del fallo judicial, todavía no conocen el documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) ni el informe de auditoría, los dos documentos básicos de cualquier proyecto Redd+, que son de carácter público en la mayoría de iniciativas ambientales de este tipo.

Hasta mediados de 2023, ColCX —la empresa certificadora que dio su visto bueno al proyecto Pachamama— era el único estándar de certificación en Colombia que no publicaba esos documentos para todos los proyectos que avalaba, como contó el CLIP.

En una entrevista realizada en agosto de 2024, ColCX —cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país— dijo a esta alianza periodística que el conflicto en Cumbal y los sucesivos fallos abrieron un proceso de autocrítica que le llevó a modificar varios de sus procedimientos. “En parte fue Cumbal, pero también estudiamos lo que pasó en el mercado en otros estándares”, explicó su director Mario Cuasquen, refiriéndose a problemas identificados en iniciativas certificadas por competidores como Cercarbono, Biocarbon Registry o Verra. “La dinámica del mercado ha cambiado y cada vez los procesos son más exigentes, en un mejoramiento continuo que para nosotros no para con Cumbal”, añadió.

Entre esos cambios, ColCX destacó que, desde agosto de 2023, su metodología para proyectos Redd+ incluyó la necesidad de presentar actas de aprobación de las comunidades locales, así como evidencia de su consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, señaló que, desde junio de 2023, los contratos con sus clientes hacen obligatoria la publicación de los PDD e informes de auditoría de los proyectos apenas éstos sean certificados. Ese cambio, sin embargo, no aplica para las iniciativas que ya estaban en curso a menos que los desarrolladores lo autoricen. Global Consulting, señaló Cuasquen, no lo ha hecho.

Cuasquen explicó que ColCX también reforzó sus procedimientos de debida diligencia y transparencia, incluyendo contratar a un oficial de cumplimiento, adherir a los parámetros de debida diligencia del grupo Valorem, del que forma parte, publicar en su plataforma información básica de los proyectos para que cualquier persona pueda hacer comentarios o enviar alertas, previo a la certificación, y diseñar una nueva plataforma más completa en alianza con la empresa XM, que lanzará en septiembre. “Lo que hemos hecho estos meses va alineado con la sentencia”, dice. Sobre el hecho de que su plataforma no menciona la existencia de fallos judiciales adversos al proyecto Pachamama, Cuasquen dijo que “nuestro sistema anterior no tiene un campo explícito donde se trataran este tipo de situaciones”, pero “es un punto que me llevo para conversarlo inmediatamente… Estamos a tiempo para hacer ajustes”, dijo.

Consultada sobre la falta de acceso a los documentos del proyecto para los integrantes de la comunidad, Global Consulting dijo que “es respetuosa de las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior, a quien corresponde, en todo caso, el manejo de dicha información”. Estas, a su vez, no respondieron a las solicitudes de entrevista.

En el resguardo de Cumbal confluyen ecosistemas sensibles como páramos —con sus características plantas llamadas frailejones— y bosques altoandinos con tierras destinadas a la ganadería lechera. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Un contrato terminado pero activo

En la consulta previa no hubo avances. El 3 de noviembre de 2023, el exgobernador del resguardo, Héctor Villacriz presentó una solicitud de determinación de procedencia de la consulta previa a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, según consta en una carta enviada en abril de 2024 por el subdirector de gestión de esa agencia estatal al actual gobernador Jorge Puerres.

Sin embargo, apenas un mes después, Villacriz envió una nueva comunicación desistiendo de su consulta original. “Me permito comunicar amablemente al señor subdirector técnico de consulta previa que mediante carta de fecha 20 de noviembre de 2023 solicité a la entidad Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V la terminación de común acuerdo y amigable, del contrato de mandato (…) ya que no queremos en el resguardo más altercados, discusiones ni demandas”, escribió el 5 de diciembre, tres semanas antes de dejar su cargo al frente del resguardo. Acto seguido, explicó que a partir del 24 de noviembre “el contrato se considera terminado”, por lo cual ya no sería necesario pensar en la consulta previa.

El 27 de diciembre, la Autoridad Nacional de Consulta Previa confirmó que aceptaba que la comunidad indígena desistiera de seguir el proceso iniciado por orden del juez. Luego, en abril de 2024, el subdirector Wilson Villegas confirmó en una carta al actual gobernador que esto explicaba por qué su entidad no se había pronunciado finalmente.

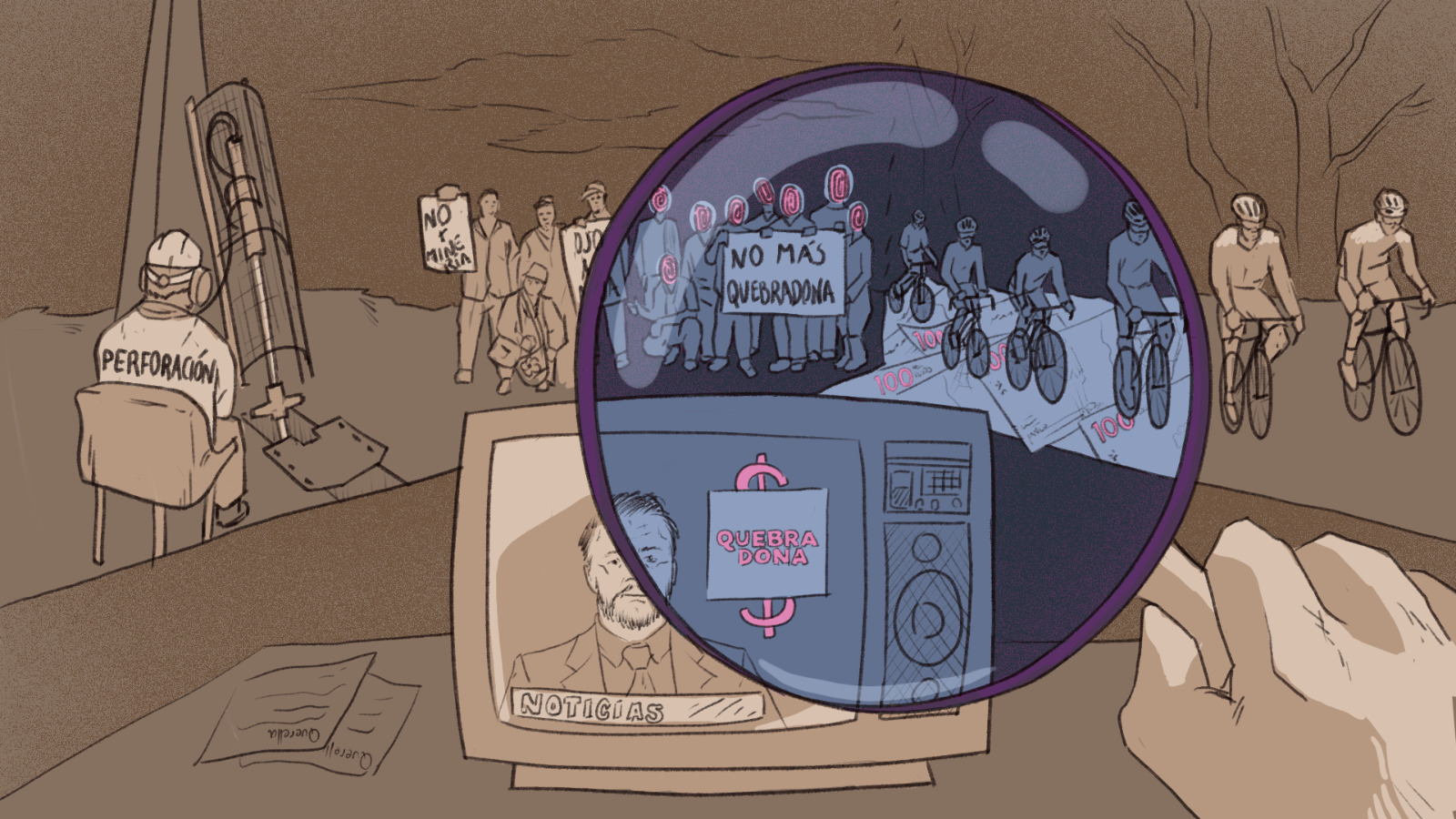

Seis meses después, sin embargo, el proyecto Pachamama, que de acuerdo con el fallo judicial tendría que estar suspendido, presentó actividad: apareció un canje de créditos en la plataforma de ColCX. Según la certificadora, el 14 de junio de 2024, Chevron usó 151 mil bonos de Pachamama para ser eximida de parte del pago al Estado colombiano del impuesto al carbono, por el uso de combustibles fósiles. Un mes después, el 12 de julio, ColCX registró otra transacción similar: Chevron canjeó 129.513 bonos, de nuevo para el impuesto al carbono. No fue la única empresa en usar créditos de Cumbal tras su suspensión: entre junio y agosto, la distribuidora de gasolina Zeuss usó 92.500 bonos, mientras Estaciones Innovadoras (Estinsa) — que opera estaciones de Zeuss — usó 13.500 mil, Alberto Ochoa y Cía 1720 y OZ EDS, otros 620.

La plataforma de la certificadora ColCX muestra que bonos del proyecto Pachamama Cumbal fueron canjeados entre junio y agosto de 2024.

Al 31 de julio de 2024, la iniciativa Pachamama aparecía en la plataforma de ColCX con “registro completo”. No había notas visibles de que el proyecto estuviese suspendido, como determinó el juez, o de que el contrato que lo sustentaba hubiese sido terminado, como argumentó el exgobernador del resguardo.

La plataforma de la certificadora ColCX mostraba al proyecto Pachamama Cumbal a agosto de 2024 como activo.

“En ColCX se refleja que se han hecho transacciones de bonos y que hay empresas que los han usado como usuarios finales, pero no hay trazabilidad de esa plata dónde está. ¿A dónde ha llegado ese dinero? No se sabe nada”, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 33 años que también forma parte del Colectivo Ambiental Cumbal.

Sobre estos bonos recientes del proyecto, Global Consulting señaló que “los créditos de carbono referidos a los meses de junio y julio de 2024 no corresponden al Resguardo Indígena de Cumbal”. Consultada por su fecha de venta y a qué resguardos corresponden dichos resultados ambientales, la empresa repuso que “por nuestras políticas de confidencialidad y tratamiento de datos, Global Consulting no está autorizada a revelar ningún tipo de información relacionada con los contratos suscritos con sus clientes”.

Sin embargo, Global Consulting explicó al juez municipal de Cumbal, en su respuesta a la solicitud de desacato interpuesta por los miembros del colectivo ambiental, que esos bonos correspondían a la empresa. “Los créditos que han sido retirados y comercializados durante el año 2024, es decir, posterior a la sentencia No. AT2-2023-00095-01 de fecha 23 de agosto de 2023, corresponden a los honorarios pactados y generados antes de la orden de suspensión, entre el Cabildo Indígena del Resguardo de Cumbal y Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., conforme al Contrato de Mandato con Representación No. 002.2022 y no corresponden a los créditos pertenecientes al Resguardo al cual dicen pertenecer los accionantes”, escribió, según consta en el auto del juez negando abrir el desacato.

Irónicamente, ese mismo auto del juzgado promiscuo municipal de Cumbal cita la respuesta del actual gobernador del resguardo, reiterando que no han recibido ningún ingreso del proyecto, ni anteriormente ni este año. “En cuanto a los trámites de certificación, emisión y comercialización de los bonos de carbono realizados en el año 2022 y en el año 2024 la comunidad y el Resguardo de Cumbal como ente territorial desconocen la información sobre los giros de recursos, el valor real de cada giro, y el número y titular de la cuenta o cuentas bancarias a nombre de las empresas accionadas y del Cabildo de Cumbal a las cuales se asignan”, escribió. “Recalcamos que no [hemos] recibido dineros producto de este contrato”.

A las preguntas de si el contrato con Cumbal fue finalizado y si, de ser así, ese hecho fue notificado a alguna entidad de la cadena de valor del carbono, Global Consulting respondió que no está autorizada a responder.

La certificadora ColCX argumentó que no tiene ninguna responsabilidad en las transacciones: según explicó su director Mario Cuasquen, “nos adherimos a detener el proyecto, como dice la sentencia”, y que “en la comercialización no intervenimos en nada: no sabemos el precio ni el día que fueron vendidos, solo la fecha de retiro”. Cuasquen explicó que en su sistema, ColCX tiene separados los bonos que pertenecen a cada socio de un proyecto; en el caso de Pachamama, cuáles corresponden a Cumbal, cuáles a los otros tres resguardos que comparten la iniciativa y cuáles a Global Consulting como desarrolladora. “Gran Cumbal tiene unos 460 mil créditos que no se han tocado. Están reservados”, dijo. Sin embargo, reconoció que la certificadora no hizo ninguna publicación informando de la suspensión de Pachamama por orden judicial. El director de ColCX comprometió durante la entrevista a enviar un desglose de a quiénes correspondían los bonos transados en junio y julio de 2024, pero luego respondió por correo electrónico dos semanas después que “por políticas de confidencialidad con nuestro cliente no es posible hacerlo”. Cuasquen dijo también no estar enterado de la terminación del contrato en Cumbal, explicando que “ellos [el desarrollador] deben informarnos a nosotros”. “No tenemos capacidad técnica para estar encima de todos los contratos”, señaló.

El mayor comprador, Chevron, explicó a esta alianza periodística que desde que se enteró de la acción de tutela decidió suspender el uso de cualquier bono del proyecto Pachamama, pero que la nueva tanda de 289 mil bonos había sido comprada y canjeada sin que la empresa lo supiera. “En junio y julio de este año, nuestro proveedor adquirió sin previo aviso bonos de dicho proyecto para Chevron Colombia, los cuales no fueron advertidos oportunamente en nuestros procesos internos y por error terminaron haciendo parte del proceso de compensación de dicho periodo”, dijo la empresa, añadiendo que “hoy ya no tiene una vinculación contractual con el desarrollador del proyecto, por razones diferentes a las aquí mencionadas”. Al preguntarle por la identidad del proveedor que transó los bonos de Pachamama en su nombre y sin su permiso, Chevron solo respondió que “cuando hablamos de proveedor nos referimos al desarrollador del proyecto” y que “el nombre no podría dártelo, sin autorización de ellos, por razones de confidencialidad en el acuerdo”. (Lea las respuestas completas de Chevron acá).

La petrolera también subrayó que, pese a que el uso de esos bonos en 2024 “no fue una decisión alineada con la directriz tomada por los directivos de Chevron Colombia el año pasado”, el hecho de “aceptar créditos de ese proyecto estuvo alineado con la normatividad vigente, pues ya había sido radicada la solicitud de consulta previa por parte del operador del proyecto, dando cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ipiales”. A la pregunta de si sabía que el propio gobernador de Cumbal había desistido de esa solicitud, Chevron dijo que “el proveedor no nos informó del retiro de la solicitud de consulta previa ni de sus implicaciones en el proyecto en cuestión, y tampoco nos compartió lo documentado sobre el tema”.

Por último, la petrolera señaló que puso en marcha una estrategia para “mejorar los procedimientos y salvaguardas internas” y una “revisión interna para garantizar la viabilidad de los proyectos a los cuales se invierte”, incluyendo la asesoría de expertos internacionales de la empresa para evaluarlos.

La gasolinera Zeuss, la segunda mayor usuaria de bonos tras los fallos judiciales en contra del proyecto, no respondió a un cuestionario enviado el 6 de agosto al correo electrónico al que pidieron hacer la consulta. Un mensaje a su presidente Javier Plata, enviado por LinkedIn, tampoco fue respondido.

Entre tanto, las dos decisiones judiciales sobre el caso Cumbal —las primeras de fondo sobre iniciativas del mercado voluntario de carbono en Colombia, antes incluso que la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso del Pirá Paraná— fueron incluidas en la base de datos de litigios climáticos del Centro Sabin de Derecho Ambiental de la Universidad de Columbia, el más conocido de su tipo en el mundo.

El ingeniero civil Miguel Ángel Quilismal fue uno de los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal que fue querellado por injuria tras firmar la acción de tutela que llevó a la suspensión del proyecto Pachamama por orden judicial. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Indígenas querellados por injuria

La victoria legal sobre el nebuloso proyecto ha traído, sin embargo, costos para los integrantes del colectivo ambiental de Cumbal que denunciaron las irregularidades.

A comienzos de octubre, dos semanas después de la poco publicitada rendición de cuentas y un mes tras el segundo fallo judicial, Diego Fernando Cuaspud, geógrafo de 27 años, recibió una comunicación de la Fiscalía General de la Nación de una denuncia penal en contra suyo por injuria. No informaba quién le denunciaba ni la razón, pero lo citaba a una audiencia de conciliación en la casa de justicia de Mártires, en el centro de Bogotá, a 928 kilómetros de donde vive. “La citación a esta audiencia es obligatoria, pero llegar a un acuerdo solo depende de la voluntad de las partes”, decía el documento, advirtiéndole que, de no asistir a la diligencia judicial, se iniciaría una investigación penal en su contra.

Dos semanas después, logró obtener una copia de la querella, que identificaba a su denunciante: Global Consulting, por medio de su apoderada Bárbara Lara Escoto. En la denuncia, a la que esta alianza periodística tuvo acceso, la desarrolladora del proyecto argumentó que la acción judicial presentada por el colectivo está “colmada de aseveraciones que descalifican la honra de las empresas”. En particular, disputó la afirmación de los indígenas en la acción de tutela de que el proyecto se diseñó y puso en marcha mediante “maniobras y artificios fraudulentos, de mala fe y contrarios a la normatividad para no garantizar la participación activa y efectiva de la comunidad”, que se trató de una “negociación particular con apenas un testigo” con el entonces gobernador del resguardo Ponciano Yamá y que la comunidad aún no conoce la documentación básica de la iniciativa.

En términos generales, la empresa mexicana dice que su proyecto “ha sido planeado, formulado e implementado de manera correcta y sin irregularidad alguna”. Es decir, lo contrario a lo que concluyeron los dos jueces que fallaron sobre el caso. Como contó el CLIP, el juez de primera instancia consideró que “las falencias en la gestión del proyecto Redd+ Pachamama Cumbal afectaron a la comunidad indígena, no a nivel físico en el territorio como se podría pensar sino a nivel de la cohesión social, la equidad y el buen vivir”. En su visión, la iniciativa tuvo una “mínima socialización” y “se inobservaron ampliamente” las salvaguardas socio ambientales obligatorias para proyectos de carbono y pensadas para proteger a comunidades locales, incluyendo reglas sobre consentimiento, participación efectiva y rendición de cuentas. La juez de segunda instancia concordó con él.

En las semanas siguientes, varios colegas de Cuaspud en el colectivo ambiental recibieron mensajes similares. A Diana Puenguenan la citaron a una audiencia de conciliación en la fiscalía del pueblo vecino de Guachucal, a 20 minutos de distancia, para “buscar una solución pacífica”. A Miguel Ángel Quilismal, ingeniero civil de 39 años que lleva una década estudiando la historia de los pastos, también lo citaron en Bogotá. Como en el caso de Cuaspud, las comunicaciones no identificaban a su querellante, ni el motivo de la denuncia.

A hoy, solo dos de ellos han logrado obtener el documento completo de la querella. En ambos casos son textos casi idénticos, desde el lenguaje hasta el paginado. Solo cambia el querellante: mientras a Diego Cuaspud lo denunció Global Consulting, a Miguel Ángel Quilismal lo querelló la auditora Deutsche Certification Body, a través de su representante legal suplente Jorge Andrés Avella Ostos.

El 31 de enero de 2024, varios de ellos fueron a la fiscalía de Guachucal para la audiencia de conciliación, después de que el abogado del grupo, Omar Chiran, lograra trasladar allí las diligencias de todos. Al final, solo se llevó a cabo la audiencia de Puenguenan, pues solo llegó un abogado de los querellantes, sin poder para actuar en los demás casos. Solicitó a la socióloga y administradora pública de 26 años que se retractara y pagara 200 mil dólares de indemnización por los daños que, según él, había causado a Deutsche Certification Body. Era una cifra impagable e incomprensible para un colectivo indígena, a quien la justicia colombiana dio la razón en sus preocupaciones sobre el proyecto opaco en su territorio.

Global Consulting dijo a esta alianza periodística que “a lo largo de los años (…) se ha esforzado por prestar servicios de calidad y con profesionalismo, gracias a lo cual ha desarrollado una vasta experiencia y reputación, en protección de las cuales ha ejercido y ejercerá las acciones que en derecho le correspondan contra quien atente a su buen nombre”. La empresa mexicana, añadió, “no litiga a través de los medios de comunicación, por lo que se reserva la información de procesos legales que se encuentren en curso”.

Siete meses después, los indígenas de Cumbal no han sabido más de esos procesos judiciales, que Omar Chiran describe como “una retaliación y una intimidación”. Varios de ellos — incluida Puenguenan, la única que tuvo audiencia — no tienen siquiera copia de la querella interpuesta en su contra. “Ha afectado psicológicamente al colectivo, porque esas denuncias están latentes y no se han cerrado”, dice John Fredy Alpala.

Un auditor sancionado

El 5 de octubre de 2023, un mes y medio después del segundo fallo judicial contra el proyecto Pachamama y dos meses después de la querella contra Miguel Ángel Quilismal, la auditora Deutsche Certification Body recibió una mala noticia. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que acredita a los organismos de evaluación de la conformidad en el país, tomó la decisión de retirarle la acreditación que tenía desde 2021 para evaluar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidos los Redd+ como el de Pachamama Cumbal. Un mes después, el 9 de noviembre, el comité de apelaciones de ONAC confirmó y dejó en firme esa decisión

La plataforma de la ONAC muestra que la acreditación del auditor Deutsche Certification Body fue retirada en noviembre de 2023.

Esto significa que Deutsche Certification Body puede continuar auditando proyectos en Colombia pero, en palabras de la ONAC, “ya no está autorizado para emitir informes ni certificados bajo la condición de acreditado, ni utilizar el símbolo de acreditado, ni hacer referencia a la condición de acreditado en ningún documento o comunicación posterior a la fecha del retiro de la acreditación”.

Las razones por las cuales fue sancionada son menos claras. La ONAC denegó una solicitud de esta alianza periodística de acceder a las actas o al expediente que soportaron la decisión, señalando que “solo podemos compartir información que haya sido publicada oficialmente”, debido a normas internacionales y cláusulas de confidencialidad firmadas con sus acreditados. “No podemos proporcionar detalles sobre las razones o motivos específicos detrás del retiro de la acreditación”, respondió su analista Paula Andrea Tovar.Consultados si recibieron alguna denuncia sobre el caso Cumbal, ONAC repuso por correo electrónico que “no podemos confirmar ni negar la existencia de denuncias específicas”. Su director Alejandro Giraldo explicó luego por mensaje de Whatsapp que “nosotros podemos revisar las acreditaciones que hemos otorgado en cualquier momento, inclusive si no hay denuncia directa, si encontramos indicios (vengan de donde vengan) de que se están incumpliendo las reglas de acreditación”, incluyendo las de imparcialidad. “No le puedo contestar nada concreto relacionado con Deutsche Certification”, dijo el director de la entidad acreditadora, que fue cuestionada por la Corte Constitucional en su reciente sentencia sobre el mercado de carbono por no contar con un protocolo especial para comprobar el cumplimiento de las salvaguardas en este tipo de proyectos. Solo podría entregar información, añadió Giraldo, por orden de una autoridad judicial o administrativa.

Esta alianza periodística buscó a Óscar Gaspar Negrete, presidente y representante legal de Deutsche Certification Body, mediante mensajes a sus correos electrónicos personal y corporativo, así como al teléfono listado en actas de cámara de comercio, pero no respondió. Entre tanto, la página web de la empresa dejó de estar activa en algún momento posterior a abril de 2024.

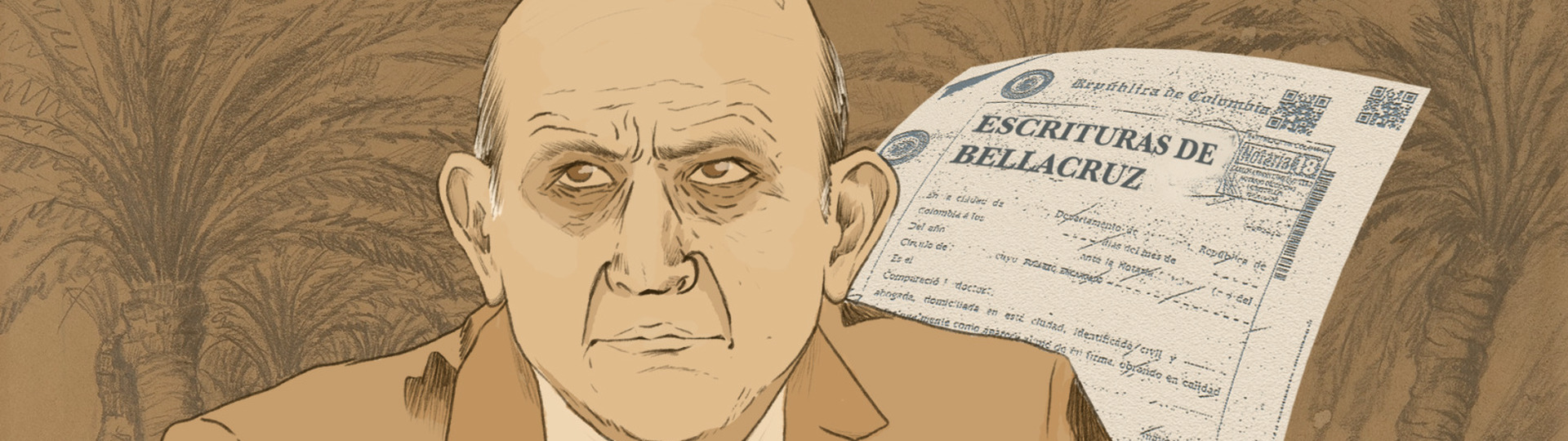

Las fechas sugieren que la información que llevó a ONAC a suspender la acreditación de la auditora pudo haber sido la que reveló la investigación periodística liderada por CLIP: Bárbara Lara Escoto, gerente de la empresa mexicana Global Consulting y representante legal de la empresa colombiana SPV Business (la que firmó el contrato con los indígenas y luego cedió su posición contractual a la primera en agosto de 2022), figura en actas de cámara de comercio como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. Al momento de su creación en junio de 2019 en Bogotá, Lara Escoto poseía una cuarta parte de las acciones, mientras Óscar Gaspar Negrete contaba con un número idéntico y Raúl González Mitre con la mitad. Fue justamente Gaspar Negrete quien firmó las declaraciones de validación y de verificación del proyecto Pachamama, de octubre de 2022, que aparecen en la plataforma de ColCX, en nombre de Deutsche Certification Body.

Adicionalmente, Diana Carolina Avella Ostos —quien figuró como representante legal suplente de SPV Business entre marzo de 2021 y noviembre de 2023— ocupó también ese mismo cargo en Deutsche Certification Body entre marzo de 2021 y marzo de 2022, según consta en actas de cámara de comercio de la auditora. Avella Ostos, una ingeniera química que trabajó en el gremio palmero Fedepalma, fue quien firmó el contrato original con el gobernador de Cumbal en abril de 2022 y la primera oferta comercial de compra de bonos en junio de 2022, documentos a los que tuvo acceso esta alianza periodística.

Ambos hechos sugieren que las tres empresas podían tener un doble conflicto de interés, dado que un auditor de proyectos de carbono debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales ISO que regulan su trabajo y rige en Colombia. También podrían explicar por qué, al evaluar el proyecto en Cumbal, los auditores de Deutsche Certification Body parecen no haberse percatado de que muchos de los habitantes del Gran Resguardo de Cumbal no sabían siquiera de su existencia y no participaron en su aprobación.

Global Consulting no respondió a la pregunta de esta alianza periodística de por qué eligió a Deutsche Certification Body como auditor, limitándose a señalar que “realizó la contratación del OVV [organismo de validación y verificación] en cumplimiento de sus obligaciones contractuales”. A preguntas por la relación de negocios anterior de Lara Escoto con la empresa auditora y si la pusieron en conocimiento de algún actor de la cadena de valor del carbono, Global Consulting respondió que “no está facultado para dar información de sus empleados, personal o directivos, sin importar el cargo que estos ejerzan” y que “la señora Bárbara Lara, representante legal de Global Consulting y SPV Business, dejó de tener vínculo alguno con Deutsche Certification Body mucho antes de iniciar el proyecto en mención”. Asimismo, la empresa mexicana señaló que “Diana Avella dejó de tener vínculo alguno con Deutsche Certification Body antes de iniciar el proyecto en mención y (…) no tiene ningún cargo en Global Consulting con facultades de contratación”.

Consultada sobre si dichas relaciones podrían configurar un potencial conflicto de interés, Global Consulting dijo que “en todos y cada uno de sus proyectos se asegura de que en la prestación de sus servicios no concurra un impedimento o conflicto de interés que afecte la calidad, certeza y objetividad en la prestación de dichos servicios”.

En sus querellas contra Diego Cuaspud y Miguel Quilismal, tanto Deutsche Certification Body como Global Consulting reconocieron esa relación entre ambas, aunque argumentaron que no les generaba conflictos de interés. “Téngase claridad que la accionista que (…) generaría el conflicto de interés enajenó sus acciones antes de que se realizara la validación y verificación por parte de Deutsche”, escribieron ambos. Por ello, señalaron, “no es cierto lo que manifiestan los accionantes” sobre un posible impedimento.

Infografía: Miguel Méndez

Una maraña de posibles conflictos de interés

Esos podrían no ser los únicos vasos comunicantes entre las dos empresas desarrolladoras y la auditora.

En esta nueva investigación periodística, CLIP y Mongabay Latam descubrieron que Óscar Gaspar Negrete, el presidente y accionista único, a junio de 2022, de Deutsche Certification Body que firmó los certificados de validación y verificación del proyecto Pachamama Cumbal, aparece también en dos folios de inscripción en el registro mercantil de Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. disponibles en el Registro Público de Comercio de México.

Primero, en junio de 2016 figuraba en un folio de constitución de la sociedad como comisario de su órgano de vigilancia, un rol que suele ser escogido por la asamblea de socios. Según ese documento, sus accionistas eran Mónica Lara Escoto (con 4.950 acciones) y Yolanda Escoto Torales (con 50). Luego, en noviembre de 2019, Gaspar aparecía en otro folio como “representante y/o delegado de la asamblea de socios”. En otras palabras, Gaspar Negrete no solo fue socio accionista de Bárbara Lara en la auditora colombiana, sino que también estuvo vinculado a la empresa mexicana que ella gerencia y que desarrolló el proyecto en Cumbal.

Este nuevo hecho sugiere que las desarrolladoras y la auditora del proyecto podrían tener otro potencial conflicto de interés.

Consultada por la presencia de Gaspar Negrete en el órgano de vigilancia de la empresa mexicana Global Consulting, la empresa mexicana señaló que “ha contado con diversos órganos, entre ellos, órganos relacionados a temas sociales, ambientales, de calidad, etc” y que “en todos y cada uno de sus proyectos, se asegura de que en la prestación de sus servicios no concurra un impedimento o conflicto de interés que afecte la calidad, certeza y objetividad en la prestación de dichos servicios”. “Global Consulting respeta el marco jurídico colombiano y entiende el problema de un conflicto de interés”, añadió.

La certificadora ColCX, que el año pasado dijo a esta alianza periodística no estar enterada de los posibles conflictos de interés cuando aprobó el proyecto, dijo que tras el fallo adverso solicitó a todos los auditores entregar una declaración de ausencia de conflictos de interés, evidencia de su acreditación vigente y documentos corporativos que identifiquen a sus accionistas. “De los señores de Deutsche no tuvimos ninguna respuesta”, dijo su director Mario Cuasquen, por lo que “no está habilitado en este momento para trabajar con ColCX”.

El estándar para certificación de iniciativas de mitigación de ColCX, fechado en julio de 2023, estipula ahora que “en ninguna circunstancia el proponente o titular de una iniciativa de mitigación podrá tener con el [auditor] una relación diferente a la que esté cobijada por el contrato de servicio firmado entre las partes, y que pudiera representar un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios que pueda afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones como evaluador de la conformidad”. En caso de que esto ocurriese, añade el documento, “se considera como un incumplimiento a los criterios del programa, resultando en la suspensión o retiro de la iniciativa de mitigación y la cancelación del contrato que autoriza al [auditor] como evaluador dentro del programa”. Consultado si ColCX ha contemplado o decidido alguna medida de suspensión, retiro o cancelación del contrato en el caso de Pachamama Cumbal, Cuasquen respondió que el protocolo entró en vigencia en julio de 2023 y rige tanto para los nuevos proyectos como para aquellos que entren en proceso de recertificación. “Este proyecto cuenta con certificación a partir de octubre de 2022 y, desde entonces, nosotros no hemos tomado acciones adicionales”, dijo.

ColCX dijo no estar enterado de que el nuevo vínculo entre Deutsche Certification Body y Global Consulting revelado en esta investigación existía en el momento de su certificación original del proyecto. “En ese momento no llevábamos una debida diligencia tan compleja como este año. Quisiéramos corregir cosas, pero lo pasado es pasado. Ahora sí lo estamos haciendo”, dijo Cuasquen en entrevista con esta alianza periodística. Sobre la información recabada en el registro comercial mexicano, el director de ColCX dijo que “estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de vigilancia, pero hacer investigación en otros países es un trabajo bien complejo”.

Esas no son, sin embargo, las únicas empresas del mercado de carbono en Colombia en las que figura Bárbara Lara Escoto. La empresaria mexicana es la representante legal de otras dos compañías registradas en Bogotá: Suma Pakari S.A.S. y Taita Samay S.A.S. La primera — cuyo nombre significa ‘hermoso amanecer’ en quechua— fue creada en junio de 2019, mientras la segunda —‘descanso del padre’, en quechua— lo fue en octubre de 2019. Ambas listan el mismo objeto de impulsar el “desarrollo de proyectos de reducción, mitigación, captura y/o secuestro de gases de efecto invernadero, pertenecientes a cualquier sector reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así como aquellos reconocidos en los estándares internacionales en materia de carbono”. Ambas tienen, desde el 21 de noviembre de 2019, a Lara Escoto como representante legal.

Esta alianza periodística no encontró información sobre iniciativas de bonos de carbono de Suma Pakari o Taita Samay en marcha en ninguna de las cuatro certificadoras que operan en Colombia, ni tampoco alguna relación con Global Consulting, SPV Business o su trabajo en Cumbal. Sin embargo, la primera es mencionada en un listado de empresas con interés en ese mercado en la Amazonia que publicó el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi gubernamental, en un informe de 2022 sobre conflictos asociados a proyectos Redd+ en el Gran Resguardo del Vaupés.

La socióloga y administradora pública Diana Puenguenan fue otra de las jóvenes profesionales e indígenas pasto que descubrieron los problemas del proyecto Pachamama Cumbal y que fueron querelladas por injuria. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

En contravía de la Corte Constitucional

Aunque Global Consulting insiste en que su proyecto cumple con los estándares sociales que rigen los proyectos de carbono en Colombia, la querella que presentaron contra un miembro del colectivo ambiental de Cumbal deja entrever algunas de sus ideas sobre estas reglas de juego ambientales y sociales.

En su denuncia por injuria argumentan que la iniciativa no requería una consulta libre, previa e informada con los habitantes del resguardo, como solicitaron los indígenas demandantes. “Esa forma de protección aplica cuando se está ante decisiones exógenas a la comunidad (por ejemplo, cuando una empresa minera pretende extraer carbón de un sitio considerado sagrado por una comunidad indígena)”, argumentó Bárbara Lara en la querella, añadiendo que “el proyecto se gestó por el resguardo” y que la empresa que lidera es un “consultor experto” para sacarlo adelante.

Adicionalmente, Lara argumentó que el gobernador Yamá era, como representante legal del resguardo, “el interlocutor legítimo y válido del resguardo” y “estaba plenamente facultado para tomar este tipo de decisiones y celebrar los contratos que esté bien considerase necesarios”. “Al parecer lo que pretenden los accionantes es que toda decisión que se adopte y contrato que se celebre por el representante legal y gobernador del resguardo le sea consultado a los más de 12.000 habitantes”, escribió.

Su visión difiere con la regulación que rige los proyectos Redd+ en Colombia. El Ministerio de Ambiente, en su resolución 1447 de 2018 que regula al sector de carbono, estipula que todas las iniciativas de este tipo deben reportar cómo cumplen las salvaguardas sociales y ambientales de Naciones Unidas. Esas reglas de juego, conocidas como las salvaguardas de Cancún, y obligatorias para los proyectos en Colombia, hablan del respeto por los derechos de los pueblos indígenas, así como de su participación plena y efectiva. El gobierno colombiano hizo luego una ‘interpretación nacional’, centrada en gran medida en cómo deben ser las relaciones entre proyectos y las comunidades locales que los albergan y ejecutan.

Según esa hoja de ruta publicada en 2018 (pero hecha vinculante apenas hasta 2023), los proyectos deben brindarles información clara sobre su implementación y rendirles cuentas; nunca modificar sus derechos territoriales; garantizar tanto su participación plena y efectiva como su consentimiento libre, previo e informado; reconocer y fortalecer sus estructuras de gobernanza y sus sistemas de conocimiento tradicional; y, claro, distribuir sus ganancias de manera equitativa. Es decir, varias de las cosas que los indígenas que integran el Colectivo Ambiental Cumbal denuncian que en su territorio no se están cumpliendo.

Son justamente varios de los puntos centrales en el caso que examinó la Corte Constitucional a raíz de un conflicto similar en un proyecto de carbono en el territorio indígena del Pirá Paraná, en la Amazonia. Ese caso, fallado hace tres meses, resolvió la ambigüedad legal que existía sobre si las iniciativas Redd+ requieren mecanismos formales de consulta previa y cómo se debe obtener el consentimiento. “Si estas comunidades [indígenas] son actores clave en el mercado de carbono, es imperativo garantizar su autonomía mediante la aplicación de estándares cualificados, acceso a información precisa, participación efectiva en las decisiones y consentimiento libre y previo”, dijo el alto tribunal en una sentencia que podría sentar precedente para otras iniciativas similares en territorios donde habitan comunidades indígenas o afrocolombianas.

En esa línea, ordenó a las empresas demandadas en dicho trámite a contar con “estándares mínimos de debida diligencia para la operación de proyectos Redd+ en territorios indígenas”, incluyendo lineamientos claros sobre acceso a información, procedimientos para identificar, prevenir y mitigar impactos negativos de sus operaciones, y mecanismos de seguimiento a esos riesgos. La Corte no fijó el tipo de mecanismo al que deberán acudir para obtener el aval de las comunidades indígenas, pero enfatizó en que aplicaría la consulta previa en casos de posibles afectaciones directas o el estándar más alto de todos, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber una afectación intensa en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia.

En las montañas de Nariño, sin embargo, el proyecto Pachamama Cumbal sigue cosechando resultados en el mercado sin importar los fallos adversos en primera y segunda instancia, pese a las órdenes judiciales de suspensión mientras se clarifica su situación de consulta previa y de rendir cuentas de sus finanzas, pese a la insistencia del ex gobernador de que el contrato fue finiquitado y pese a que su auditor perdió la acreditación del organismo veedor nacional.

Esa contradicción subraya las limitaciones que tiene la justicia para resolver conflictos socio ambientales. “Cumbal da cuenta de las dos caras de lo que llamo la judicialización verde: la justicia puede tomar decisiones con efectos transformadores, pero también regresivas — o, cuando menos, inocuas dado que las dos sentencias parecen no haberse cumplido de fondo”, dice María Adelaida Ceballos Bedoya, una investigadora de la ONG legal Dejusticia y jurista especializada en acceso a la justicia que está escribiendo un libro sobre el caso.

En su visión, que la justicia se haya convertido en el camino predominante para resolverlos puede generar fallos potencialmente trascendentales, como el de la Corte Constitucional, pero también puede resultar en decisiones que no abordan la complejidad de un problema, dan órdenes inadecuadas o son incumplidas por las autoridades interpeladas. También pueden llegar cuando ya es tarde para mitigar un daño a una comunidad vulnerable. Por eso, argumental, se requiere que otras entidades del Estado actúen de manera preventiva y no dejen solas a las comunidades. “Es importante garantizar que las estrategias de protección de las comunidades frente al mercado de carbono no dependan exclusivamente, ni siquiera primeramente, de la vía judicial”, dice.

Ante la pregunta de cómo imagina que se podría resolver el conflicto socio ambiental en Cumbal a raíz del proyecto de carbono, la empresa desarrolladora Global Consulting solo respondió que “no tiene injerencia en la gobernanza, ni en las atribuciones y funciones que competen a las autoridades del Resguardo Indígena de Cumbal, autoridades legítimamente electas y reconocidas por el Ministerio del Interior”.

Un año después de que la justicia colombiana dio la razón a los habitantes del resguardo en que el proyecto Pachamama tiene múltiples irregularidades, el conflicto en Cumbal continúa y una petrolera multinacional como Chevron terminó usando otros 289 mil bonos de lo que ya se sabía era una iniciativa ambiental nebulosa.

Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor y Consenso (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética.

Actualizado el: Mié, 09/18/2024 - 13:01