Un resguardo indígena en la Amazonia colombiana fue incluido dentro de dos proyectos distintos del mercado de carbono que fueron aprobados y que han vendido bonos, en lo que pudo constituir un caso de doble contabilidad. Los promotores del proyecto más nuevo, que vendió sus bonos a la aerolínea estadounidense, dicen haber hecho las correcciones del caso. Sin embargo, situaciones como esta minan la credibilidad de ese mercado en Colombia.

Por: Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)

En septiembre de 2022, la aerolínea estadounidense Delta Airlines compró 1,3 millones de créditos de carbono de un proyecto en la Amazonia colombiana tan conflictivo que su suerte tendrá que ser decidida por la Corte Constitucional de ese país.

El caso llegó al máximo tribunal constitucional en Colombia después de que un grupo de líderes indígenas del selvático territorio del Pirá Paraná que lo alberga interpusieron un recurso judicial contra el proyecto Baka Rokarire, argumentando que violó sus derechos fundamentales y que como era un asunto novedoso ameritaba que la Corte lo examinara.

Los indígenas demandantes denunciaron que el contrato que sustenta la iniciativa fue firmado por un líder indígena que había sido retirado de la representación legal de ese territorio, en el departamento de Vaupés, y que nunca pasó por la máxima instancia de gobernanza del Pirá Paraná. Aún antes de que el caso llegara a la Corte, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) había develado los detalles de este conflicto.

La aerolínea compradora no se pronunció en aquel momento, pero cuatro meses más tarde reconoció que había una “disputa local sobre quién autorizó el proyecto”. Aún así, Delta subrayó su compromiso con comprar “compensaciones de carbono de alta calidad”, en línea con el plan que anunció en 2020 de convertirse en la primera aerolínea carbono neutral de Estados Unidos. Esta meta, según la definió la empresa, implicaba invertir en combustibles menos contaminantes, aviones más eficientes y, hasta un cambio en su estrategia de sostenibilidad el año pasado, también en la preservación de bosques —como el Pirá Paraná— donde las emisiones evitadas al reducir la tala compensan las de los aviones.

Sin embargo, ese no es el único proyecto del mercado de carbono con posibles irregularidades al que Delta ha comprado bonos. El 15 de diciembre de 2022, casi dos meses después de que se publicara el reportaje que advertía sobre los problemas del proyecto en Vaupés y cinco meses desde que los líderes indígenas presentaran la acción judicial, la aerolínea compró 115 mil créditos a un segundo proyecto con problemas en otro rincón de la Amazonia colombiana.

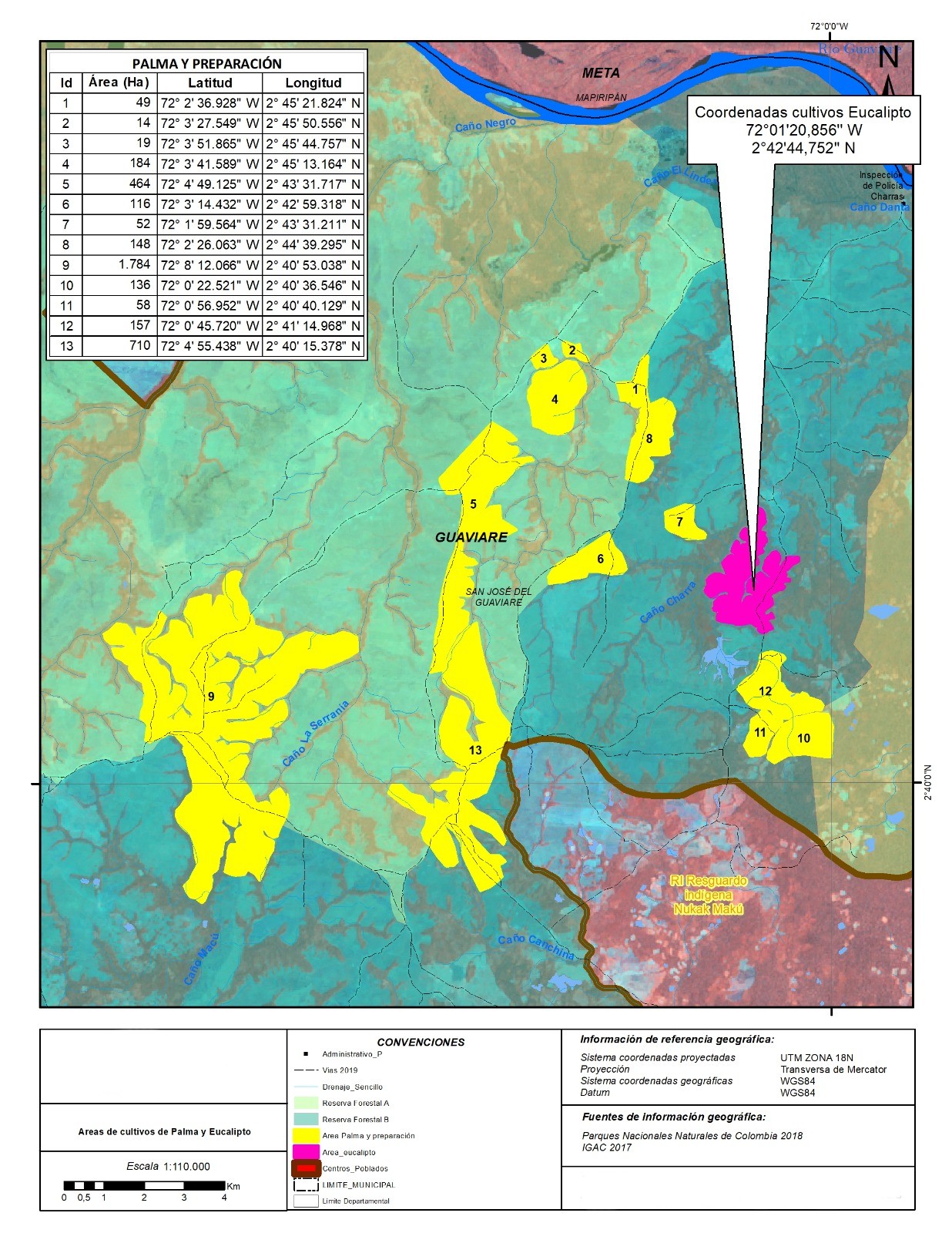

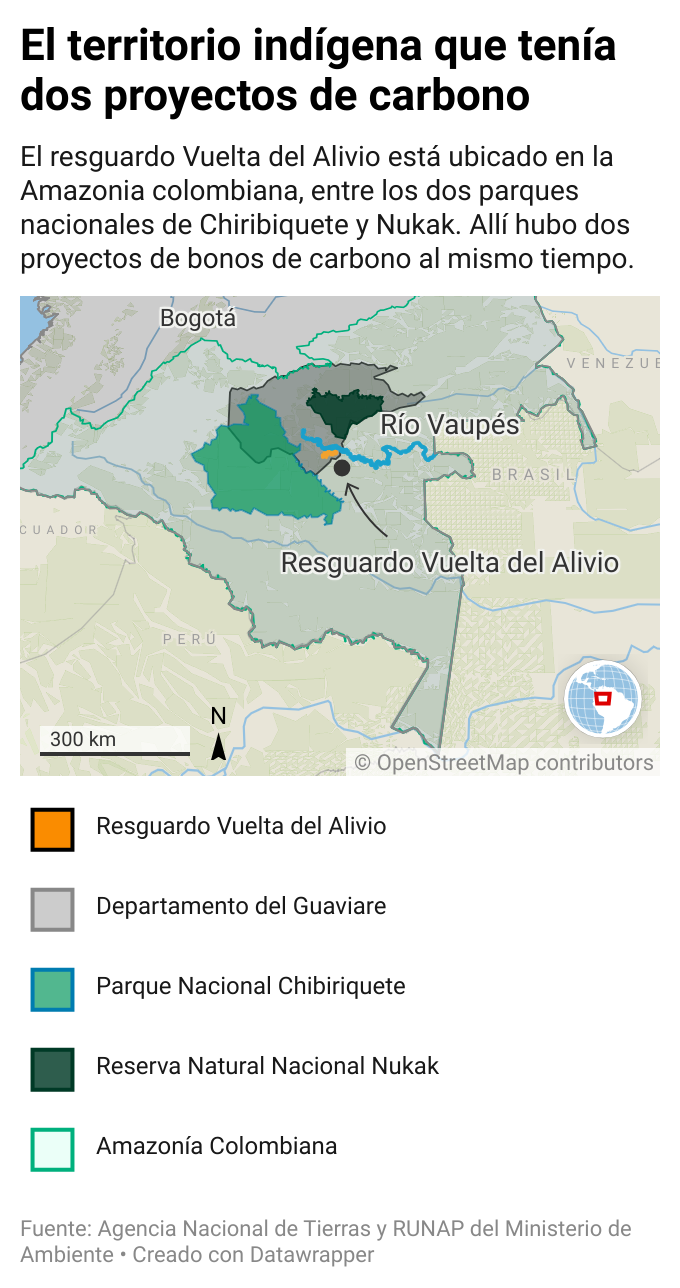

Ese nuevo proyecto, llamado Jocū Bucūrō Apūrō, está en el sur de Guaviare y fue aprobado en septiembre de 2022. Tuvo luz verde a pesar de que uno de los tres resguardos indígenas que lo alberga ya formaba parte de otro proyecto de carbono distinto, Redd+ Dabucury, que estaba activo y había vendido cientos de miles de bonos en 2021.

Estos son los hallazgos de una investigación hecha por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), como parte de la alianza periodística Carbono Opaco que reúne a 13 medios de ocho países para indagar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.

Al formar parte de dos proyectos del mercado de carbono que estuvieron activos simultáneamente, ese territorio indígena y sus empresas promotoras vendieron un mismo resultado ambiental dos veces – algo que, en el mundo de las compensaciones de carbono, se conoce como una forma de doble contabilidad. En la práctica el problema es que, al transarse dos veces un mismo resultado ambiental por parte de dos proyectos diferentes, se genera una suerte de engaño a la atmósfera y puede inducir a creer que se redujo el doble de emisiones de las que en verdad se redujeron. Esto podría poner en entredicho la integridad de un esquema financiero que fue diseñado para conectar a empresas privadas que buscan compensar su huella ambiental con comunidades locales que cuidan bosques para mitigar la crisis climática global. También es una alerta para el Estado colombiano, cuya herramienta digital para identificar traslapes de proyectos está fuera de servicio desde agosto de 2022, coincidiendo con el lapso de tiempo en el que Jocū Bucūrō Apūrō se aprobó.

Un desarrollador al frente de cada uno de los proyectos, al igual que la certificadora del más nuevo de los dos y la aerolínea que compró los bonos, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió. Argumentan, no obstante, que el segundo proyecto ya excluyó ese resguardo de su polígono y que juntos encontraron una solución que les permitió ya evitar la doble contabilidad. A pesar de ello, este reportaje encontró que persisten preguntas sin respuesta sobre la debida diligencia que realizaron varios actores en la cadena de valor de esos bonos de carbono, sobre la millonaria venta que ya se había hecho y sobre cómo puede afectar la credibilidad del mercado de carbono colombiano.

El resguardo indígena con dos proyectos

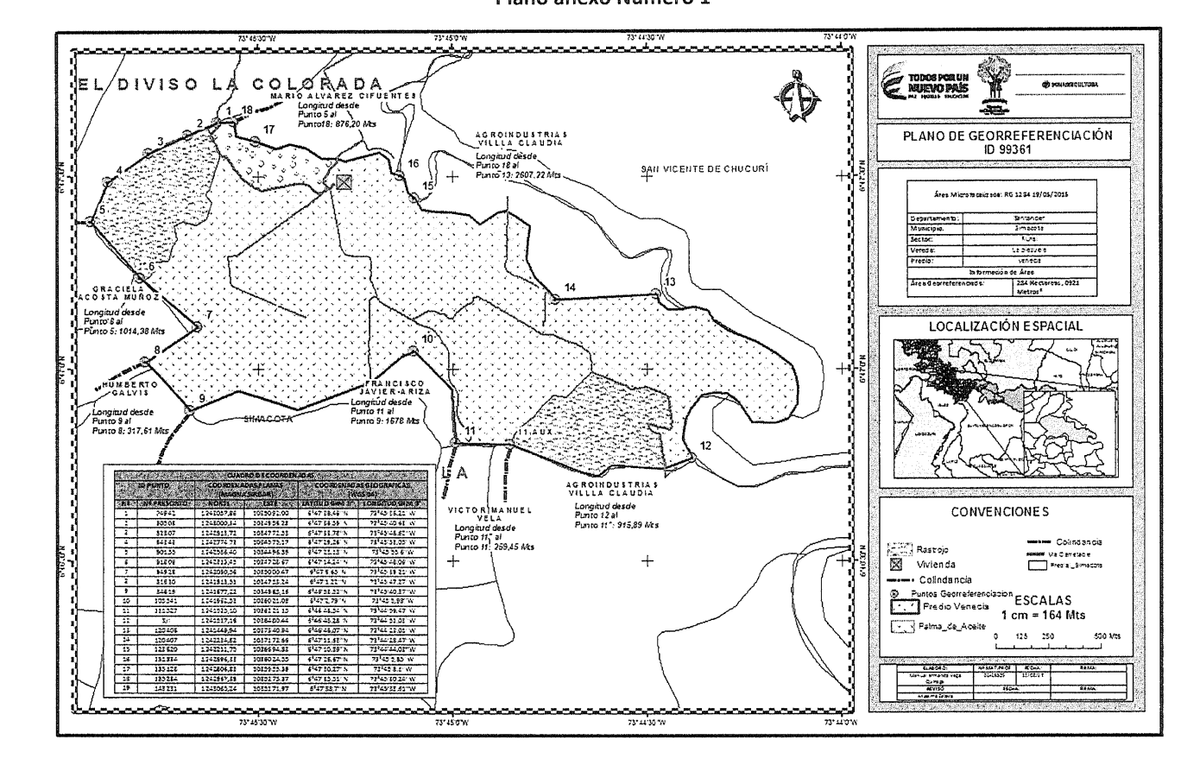

En el centro de este conflicto está el resguardo indígena Vuelta del Alivio. Creado en 1998 y habitado por unos 850 indígenas el pueblo wanano, está en un corredor selvático que conecta dos parques nacionales amazónicos. Uno de ellos, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, es el más grande de Colombia y también el más extenso de selva húmeda tropical en el mundo, considerado patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por las milenarias pinturas rupestres que el etnobotánico y explorador Wade Davis bautizó como “la Capilla Sixtina de la Amazonia”.

También es una zona donde la tala ha ido en aumento en años recientes. El selvático municipio de Miraflores, atravesado por el río Vaupés y con presencia de las disidencias de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que optaron por no entrar en el acuerdo de paz, aparece con frecuencia como punto caliente de deforestación en las alertas tempranas que publica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Entre abril de 2021 y marzo de 2022, perdió 2.742 hectáreas de bosques, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

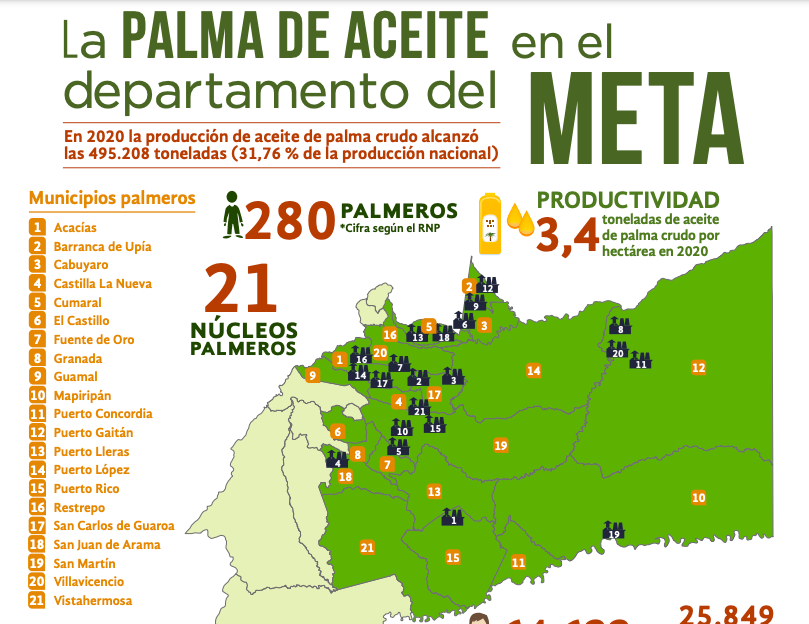

Esa combinación de factores lo hace perfecto para un proyecto de carbono. Se trata de un esquema que fue incorporado a la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados, pero que luego fue ampliado para incluir proyectos privados. Desde entonces estos proyectos, conocidos como Redd+, se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos.

Tres razones explican esa bonanza. La primera es que el gobierno colombiano creó en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles fósiles reducir el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia —que suman 600 mil kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño de Ucrania— está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, razón por la que muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados del mercado voluntario de carbono. A esas se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, más cuando se están desarrollando sin mayor supervisión estatal de los proyectos en lo técnico, lo social y lo ambiental.

En este sentido, las condiciones del resguardo de la Vuelta del Alivio parecen haber sido tan perfectas para un proyecto de carbono que los terminaron eligiendo dos grupos de empresas casi al tiempo.

Los dos proyectos en tensión

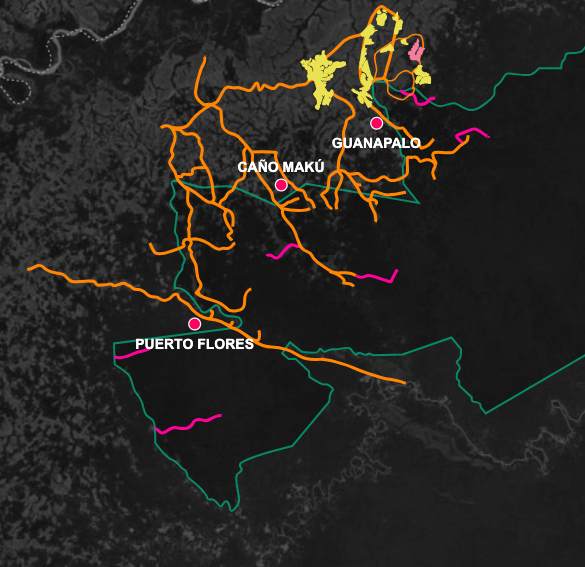

El proyecto más antiguo, Redd+ Dabucury, tomó forma y fue aprobado durante 2021. Promovido por las empresas colombianas Carbo Sostenible, Terra Commodities y Plan Ambiente, engloba tres resguardos indígenas contiguos en el sur del Guaviare: el de Yavilla II, el de Puerto Nare y el de Lagos El Dorado, Lagos del Paso y El Remanso, además de Vuelta del Alivio. A futuro, la iniciativa —que forma parte de la alianza CommunityRedd+— contempla incluir un quinto resguardo llamado Barranquillita.

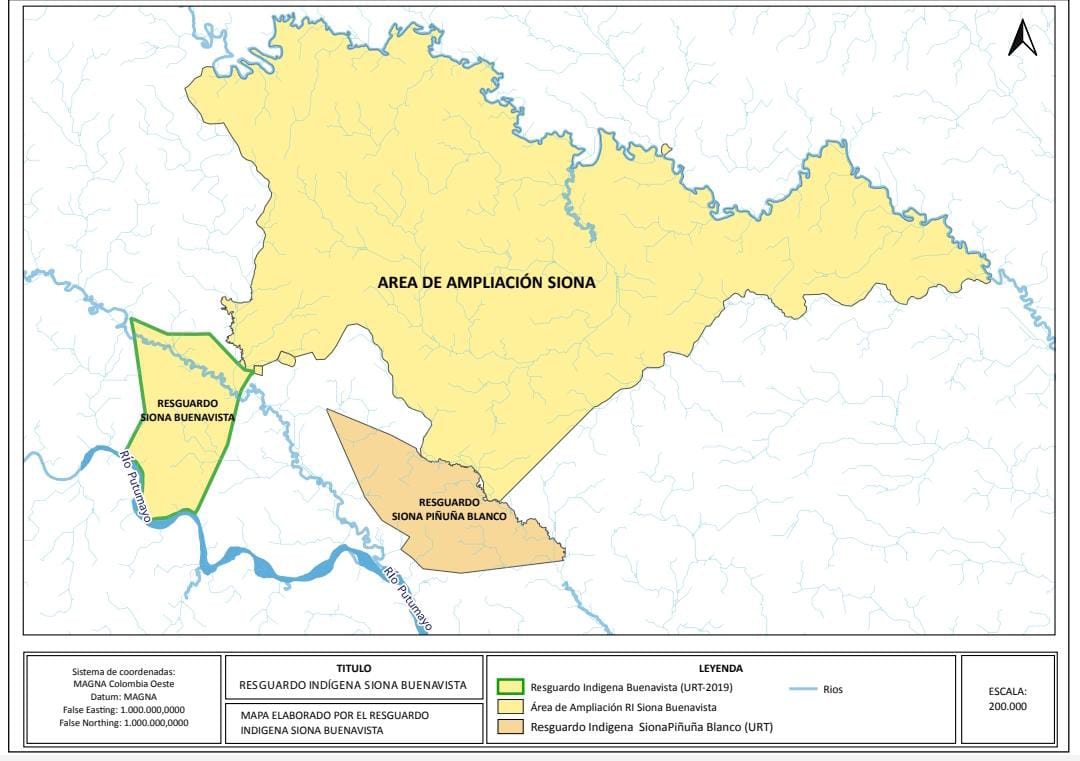

El segundo, Jocū Bucūrō Apūrō, se cristalizó durante 2022. Lo impulsa la Corporación Masbosques, una ONG ambiental de Antioquia que tiene a varias entidades públicas como socias, en llave con la empresa Soluciones Proambiente. Además de Vuelta del Alivio, incluye a dos resguardos más al norte, el de Puerto Viejo y Puerto Esperanza y el de Centro Miraflores cerca de la cabecera del municipio.

Ambas iniciativas fueron registradas y certificadas tras un proceso de validación. Dabucury lo surtió primero: recibió el visto bueno de la auditora colombo-brasilera Verifit en octubre de 2021 y fue registrado por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (antes conocida como ProClima) ese mismo mes. A los cinco días de ser aprobado, el 20 de octubre de 2021, su primera cosecha de 700 mil bonos fue canjeada por la distribuidora de gasolina Primax Colombia. En los dos meses siguientes, la distribuidora de gas Petrobras Colombia declaró haber utilizado 138.000 bonos y Biomax otros 5.601 bonos. En total, hasta principios de 2023, había vendido unos 843 mil bonos.

Casi un año después, Jocū Bucūrō Apūrō le siguió los pasos: en septiembre de 2022 fue validado por el auditor estadounidense Ruby Canyon Environmental y en octubre fue registrado por la certificadora colombiana Cercarbono. Dos meses después, la totalidad de los bonos que le fueron aprobados fue canjeada por Delta Airlines.

Los documentos que los sustentan muestran que hay un traslape entre ambos, en el espacio, en el tiempo y en la misma actividad de evitar la deforestación y la degradación del bosque.

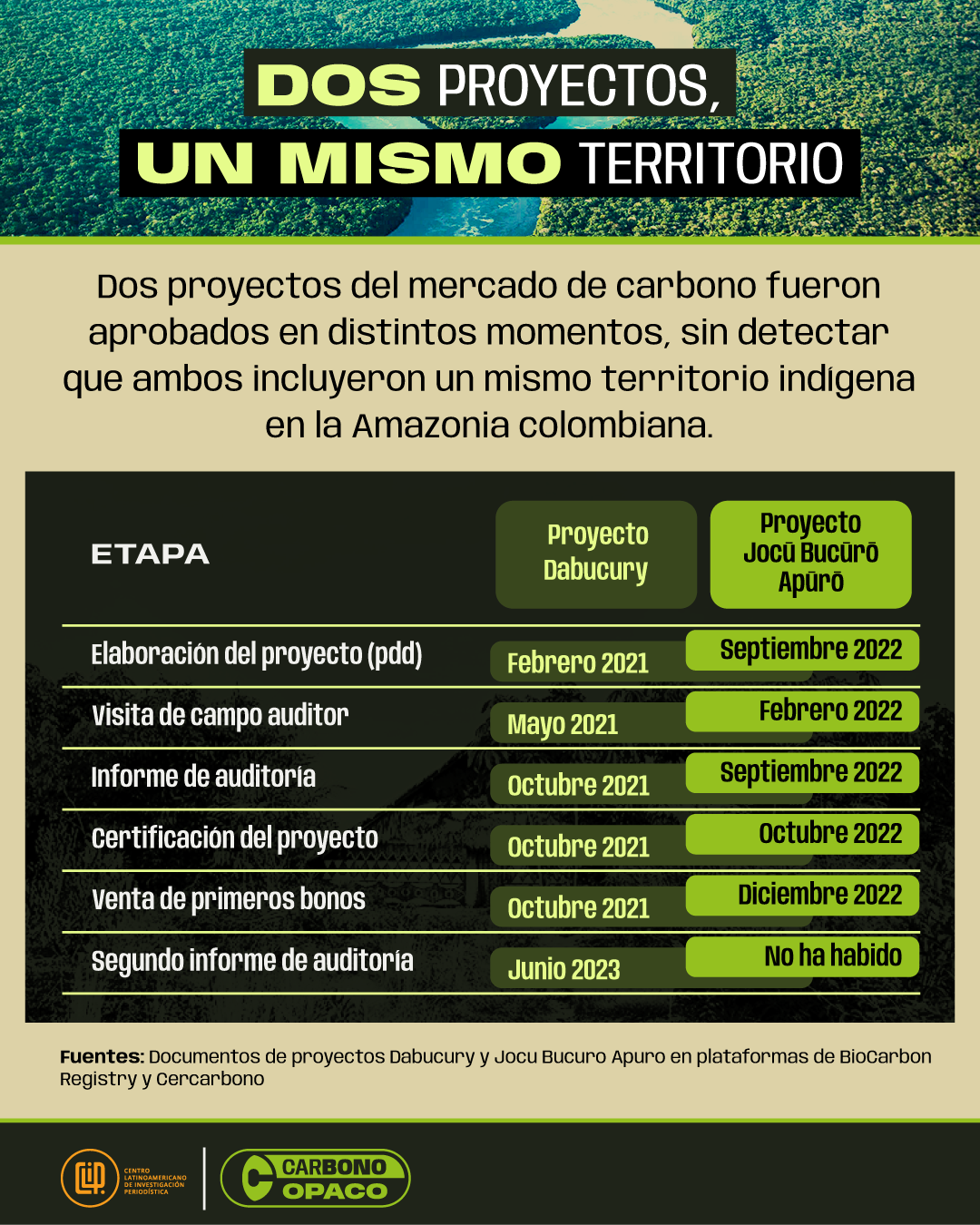

Los dos proyectos incluyen el mismo polígono del resguardo Vuelta del Alivio –408 kilómetros cuadrados, o el tamaño del país caribeño de Barbados— como parte de sus áreas. Según el documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) de Dabucury, ese proyecto se realiza en 81 mil hectáreas de bosques, una cuarta parte de las cuales corresponde a Vuelta del Alivio. Mientras tanto, el documento que sustenta a Jocū Bucūrō Apūrō muestra que abarca 51 mil hectáreas, un 80% de las cuales están en Vuelta del Alivio.

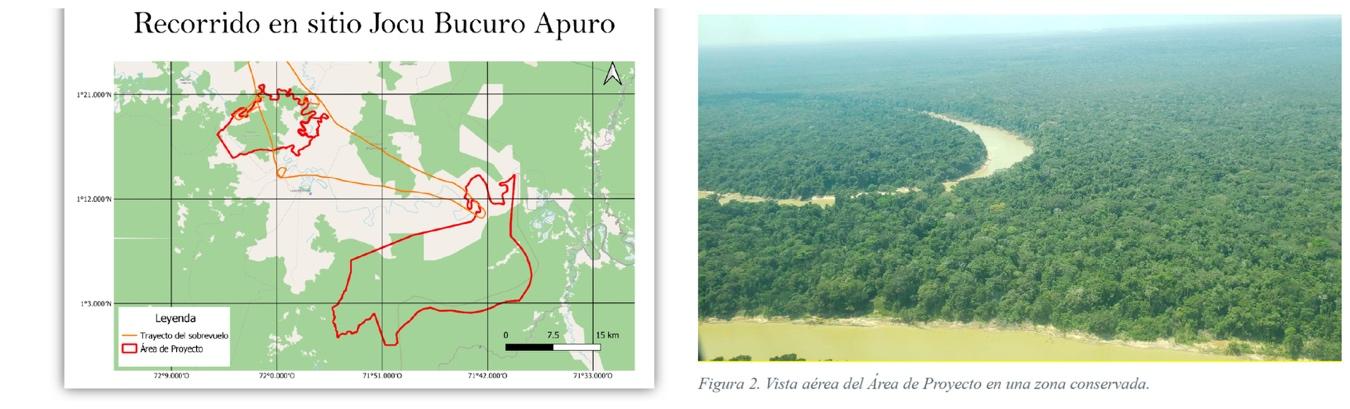

Mapas de los documentos de diseño de proyecto de Redd+ Dabucury (izquierda) y Jocū Bucūrō Apūrō (derecha) muestran a Vuelta del Alivio a la derecha. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en los registros de BioCarbon Registry y Cercarbono, respectivamente.

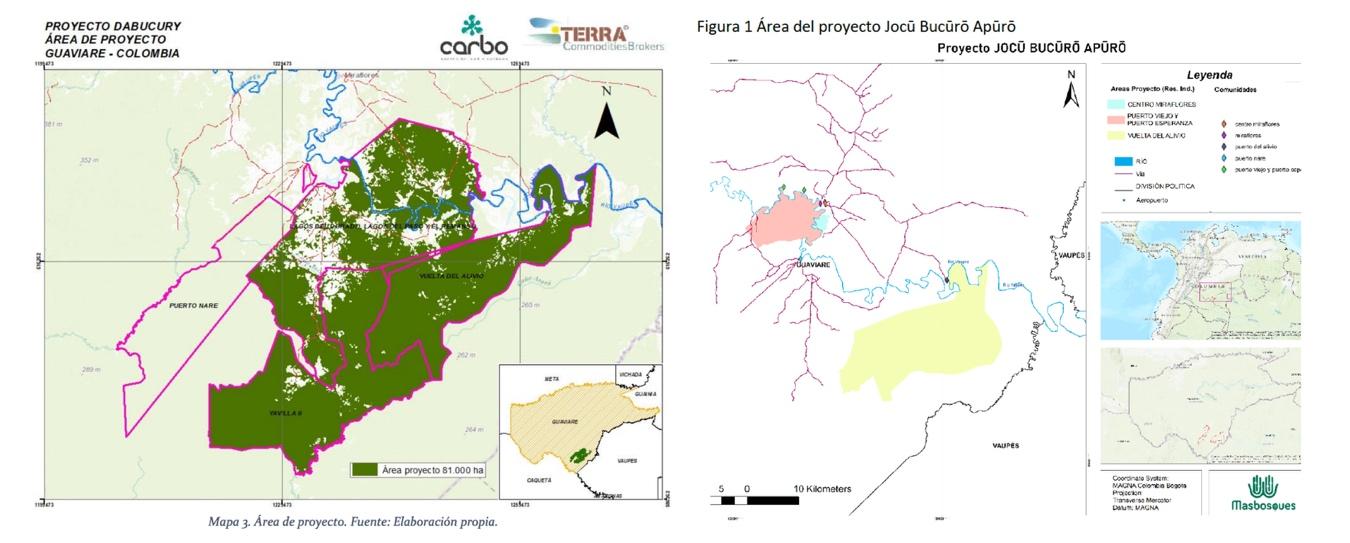

Algo similar ocurre con las ventas hechas por ambos proyectos. Los certificados emitidos para los bonos vendidos por Dabucury muestran que se trata de resultados ambientales de los años 2019 a 2020, mientras los de Jocū Bucūrō Apūrō corresponden a enero de 2018 a diciembre de 2021. A eso se suma que ambos proyectos tienen como actividad la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, y que citan como representante de Vuelta del Alivio a la misma líder indígena, Martha Lucía Pedroza.

Imágenes de los PDDs de los dos proyectos, en donde se repite el nombre de la líder indígena Martha Lucía Pedroza del resguardo Vuelta del Alivio. Fuente: PDDs de Redd+ Dabucury y Jocū Bucūrō Apūrō disponibles en registros de BioCarbon Registry y Cercarbono.

Al menos una entidad del Estado colombiano, el Instituto Sinchi de investigaciones amazónicas, alertó sobre la coincidencia del resguardo en ambas iniciativas en su informe sobre proyectos Redd+ en la Amazonia lanzado en julio.

Desarrolladores de los dos proyectos, así como la certificadora Cercarbono, reconocieron a esta alianza periodística que el traslape ocurrió y que no fue detectado sino hasta mediados de este año, ocho meses tras ser certificada la segunda iniciativa y seis después de vender su cosecha inaugural de bonos.

La líder indígena Martha Lucía Pedroza de Vuelta del Alivio no respondió mensajes de Whatsapp preguntándole por qué firmó dos contratos para proyectos casi idénticos y por qué no informó a los promotores de ambos de ese hecho.

Federico Ortiz, uno de los promotores del proyecto Dabucury, relató que en junio de este año se percataron del traslape y notificaron a Cercarbono, la certificadora con quienes ellos también han trabajado. Ésta, a su vez, informó a Masbosques. “Quedamos aturdidos. Ellos no se habían dado cuenta”, dijo el director y accionista de Terra Commodities. “Es que cuando firman por segunda vez, el proyecto nuestro ya estaba caminando, había implementación y había actividades”.

Cercarbono confirmó haber recibido esa alerta, explicando que de inmediato pasaron los polígonos por una herramienta de anti-traslape que habían desarrollado recientemente y confirmaron que en efecto había un problema. Masbosques señaló que se enteró del traslape por un correo de Cercarbono el 15 de junio y que, al día siguiente, se reunió con la certificadora y con su auditora Ruby Canyon Environmental para corroborarlo.

La ONG antioqueña dice no explicarse aún cómo ocurrió el traslape. Mediante una respuesta escrita, señaló que inició diálogos sobre el proyecto de carbono con la asociación indígena local Asatrimig en 2020 y que firmó contratos con los tres resguardos en noviembre de 2021, que ratificó siete meses después. Estructurar el proyecto, dice, le tomó en total dos años, entre 2020 y 2022. “Masbosques parte del principio de buena fe, en el que se confía plenamente en lo manifestado por las comunidades y su representante legal, quienes indicaron no estar en otra iniciativa Redd+”, añadió. (Puede ver sus respuestas completas acá).

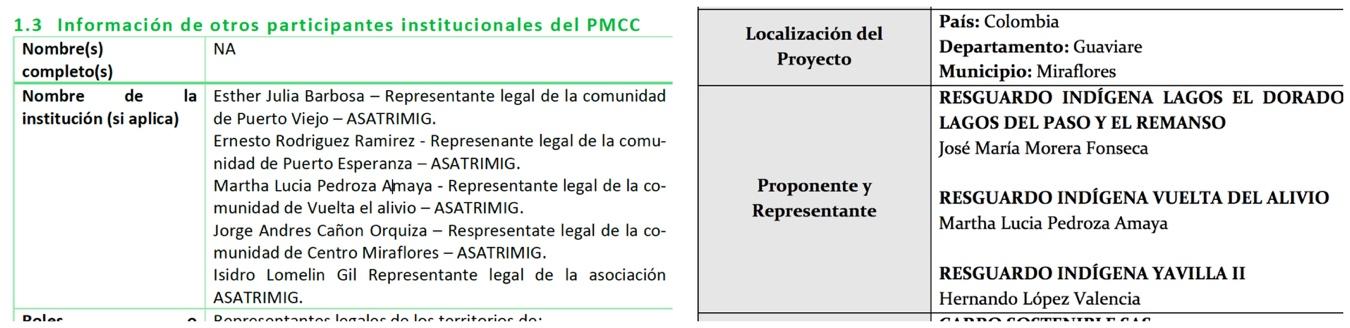

Como parte de ese proceso, Masbosques dice que comprobó en Renare, la plataforma estatal de iniciativas de mitigación, que no hubiese traslapes y que corroboró esa información mediante una revisión manual de las plataformas de las distintas certificadoras, encontrando cuatro proyectos en Guaviare pero ninguno en su área de interés. “A abril de 2021, fecha en la que se registró el proyecto en Ecoregistry bajo el estándar de Cercarbono, no se detectó un posible traslape”, argumentó, añadiendo que tiene un soporte de no traslape generado por la herramienta gubernamental.

Sin embargo, su proyecto no llegó a la fase de certificación sino hasta año y medio después. Y en ese lapso de tiempo Dabucury ya había nacido y vendido sus primeros resultados ambientales, sin que Masbosques, Ruby Canyon o Cercarbono se enteraran.

Pantallazo proporcionado por Masbosques mostrando que su consulta en febrero de 2022 arrojó la no existencia de un traslape. Fuente: Masbosques.

La solución al traslape

El 9 de agosto de 2023, mes y medio tras descubrir el traslape, los impulsores de ambos proyectos se reunieron en persona, con Cercarbono en el rol de mediador. Tras reconocer la existencia del problema, acordaron una solución. “Se decidió retirar voluntariamente las áreas traslapadas (…) con el fin de que esta situación no fuera motivo de disputas y divisiones al interior de la comunidad”, explicó Masbosques a esta alianza periodística.

Dos semanas después, la representante legal del resguardo Vuelta del Alivio desistió formalmente del proyecto y el polígono del proyecto en el registro público de Cercarbono fue redibujado. Jocū Bucūrō Apūrō perdió así cuatro quintas partes de su área, pasando de 51.646 hectáreas a solo 10.776 (aunque los documentos de Jocū Bucūrō Apūrō, sin embargo, siguen incluyendo a Vuelta del Alivio).

Acto seguido, Cercarbono propuso otra solución para resolver el segundo problema que tenían todos: el de la doble contabilidad en los bonos ya vendidos. Los créditos emitidos por Jocū Bucūrō Apūrō para ese territorio se descontarían de una reserva (también llamada buffer) que mantiene cada certificadora y a la que todos los proyectos aportan para cubrir —a la manera de un seguro— posibles riesgos como incendios o fugas de la deforestación hacia tierras aledañas. Más específicamente, Cercarbono cubrió los bonos traslapados con su reserva colectiva, que se nutre con un porcentaje de bonos de todas las iniciativas que ha certificado. De ese modo buscaban evitar que el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō —y todos ellos— pudieran ser responsabilizados de haber permitido la doble venta de un mismo resultado ambiental. Luego Masbosques se comprometió a reponer esos bonos a la certificadora con otros, algo que la ONG dice haber hecho ya “mediante la compra de créditos de otros proyectos de otros desarrolladores”.

“El área ha sido ajustada, eliminando del proyecto referido la superficie correspondiente al traslape existente”, dijo a esta alianza periodística Alex Saer, el gerente de Cercarbono que fue director de cambio climático del Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Iván Duque, entre julio de 2021 y agosto de 2022. Explicó que la certificadora siguió el procedimiento que esbozó para este tipo de casos de doble contabilidad, donde un número de bonos se registran en dos estándares distintos, y que subsanó esa doble emisión mediante dos sanciones que llama mínima y moderada. Esos pasos, sumados al acuerdo entre las partes, significan que a juicio de Saer “actualmente no se puede hablar de doble contabilidad, toda vez que los créditos emitidos de las áreas traslapadas fueron soportados por créditos de la reserva colectiva y a su vez compensados por créditos que adquirió el proyecto para su reemplazo”. (Ver respuestas de Cercarbono acá.)

Esa decisión satisfizo a los promotores de Dabucury. “El problema ya tuvo solución”, dice Ortiz, explicando que su proyecto acaba de pasar una nueva ronda de auditoría con Icontec y que esperaron tener certeza absoluta de su resolución para emitir y vender esa nueva tanda de bonos a partir de noviembre de este año.

Consultada por esta alianza periodística sobre cuántos bonos resultaron afectados, Masbosques señaló que fueron 95.292 — o el 82,5% del total emitido por su proyecto. Respecto al manejo de esos ingresos, dijo que “no hubo afectación, teniendo en cuenta que los recursos no se habían girado”.

Delta Airlines explicó a esta alianza periodística que su estrategia de sostenibilidad cambió en 2022, "dejando de invertir en compensaciones y centrándose, en cambio, en descarbonizar las operaciones de nuestra aerolínea mediante esfuerzos que incluyen la inversión en combustible de aviación sostenible, la renovación de nuestra flota por aviones más eficientes en el consumo de combustible y la reducción de las emisiones globales mediante la aplicación de eficiencias operativas".

La aerolínea añadió que, aunque ya no emplea compensaciones para alcanzar su objetivo de carbono neutralidad, mientras lo hizo trató de "asegurar compensaciones de alta calidad para lograr su impacto previsto y significativo". Su forma de garantizarlo, explicó, había sido trabajar con "registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con la debida diligencia y credibilidad en su base". En cuanto al problema con el proyecto Jocū Bucūrō Apūrō, Delta dijo que "en este caso, el registro -Cercarbono- aplicó créditos de reserva para resolver el traslape y, por lo tanto, el proceso funcionó según lo previsto”. (Ver respuesta completa de Delta).

Además de Miraflores y el Pirá Paraná, Delta ha comprado bonos a otros dos proyectos Redd+ impulsados por Masbosques: en diciembre de 2021 usó 300 mil bonos de Makaro Ap+ro en Vaupés y un año después, al tiempo que los de Jocū Bucūrō Apūrō, lo hizo con casi un millón de Awakadaa Matsiadali en Guainía.

Todos apuntan la culpa al Gobierno

Si bien los promotores y avaladores de Jocū Bucūrō Apūrō reconocen el traslape, descargan en el Gobierno colombiano la responsabilidad principal de no haber podido detectar ellos mismos un cruce con otra iniciativa.

En su informe de auditoría, Ruby Canyon explicó que buscó verificar en la plataforma estatal pero que “a la fecha de elaboración del presente informe, la plataforma web del Renare no estuvo en funcionamiento, por lo cual no fue posible realizar esta verificación”. Algo similar argumentó Masbosques en su PDD, explicando que el proyecto estaba registrado en el Renare, pero que “a la fecha de presentación de este documento y, desde el pasado mes de marzo de 2022, la plataforma se encuentra fuera de funcionamiento”. A la pregunta de cuál fue la última fecha en que cotejó, respondió que febrero de 2022 y que lo intentó de nuevo “en los meses siguientes pero la página web se presentaba en estado de mantenimiento”.

Ambos se refieren a una herramienta digital del Renare que permite identificar de manera automática cruces entre los polígonos inscritos en el espacio, el tiempo o en sus actividades. En caso de detectar una superposición, podría declarar una iniciativa como “no compatible” para evitar una doble contabilidad. Un proyecto con esa situación, advierte la resolución que regula al mercado, “en ningún caso podrá verificar y cancelar reducciones de emisiones o remociones” de gases de efecto invernadero.

En efecto, el Renare está actualmente fuera de servicio, pero no desde marzo de 2022 como señala Masbosques, sino desde el 9 agosto de 2022. Como contó el CLIP en otro reportaje, esto se debió a una suma de factores que incluyeron un mantenimiento y una sentencia del Consejo de Estado que ordenó suspenderlo mientras resuelve una demanda. Consultado por esa inconsistencia en las fechas, Masbosques respondió que en efecto la plataforma está caída desde la segunda mitad de 2022, pero que “desde el primer trimestre del año (…) presentaba errores de ejecución”.

Incluso, los promotores de Dabucury tienen una perspectiva similar de que la responsabilidad primaria recae en el Gobierno colombiano. “Si el Estado tiene una herramienta andando, ¿uno por qué va a desconfiar de ella?”, pregunta Federico Ortiz de Terra Commodities. “Es como el que dirige el tránsito, que por lo general no se involucra. Tiene que haber un ente neutral que no sea juez y parte”.

Aún así, Ortiz reconoce que a sus competidores les faltó debida diligencia. “Cuando nosotros empezamos un proyecto, aunque no nos compete, siempre hacemos un sondeo de quiénes son los vecinos, quiénes están desarrollando proyectos por ahí y que no haya traslapes”, dice. Sobre todo porque en ausencia del Renare hay otras formas de comprobar si existe un posible traslape, como buscar en las plataformas de las cuatro certificadoras que operan en Colombia qué proyectos había en Guaviare. A octubre de este año, según una verificación manual hecha por esta alianza periodística, había fichas de otras 12 iniciativas, solo una de las cuales está activa y vendiendo bonos.

El promotor de Dabucury también señala que los indígenas de Vuelta del Alivio han debido saber que no podían firmar dos contratos distintos —que suelen tener cláusulas de exclusividad— para un mismo tipo de proyecto. En sus palabras, “firmaron con los otros teniendo uno andando, seguramente para beneficiar su comunidad y sin saber que estaban metiendo la pata”. Ese es un problema, añade, que se soluciona con un fortalecimiento gradual de sus capacidades de gobernanza.

Auditoría al sobrevuelo

Una mirada al proceso de aprobación del proyecto de Masbosques y Soluciones Proambiente muestra un problema que pudo haber incidido en que el traslape pasara desapercibido: los auditores de Ruby Canyon Environmental que lo validaron no visitaron el resguardo de Vuelta del Alivio, ni tampoco se reunieron con su comunidad en persona.

Sus dos empleadas no lograron llegar, explica su informe, “debido a circunstancias particulares que se presentaron en el área del proyecto y sus alrededores, relacionadas con la actividad de grupos armados y delictivos que generaron violencia durante un período que incluyó las fechas de la visita a sitio”. Eso significó que, según el documento, “la visita tuvo que ajustarse y realizarse de manera que incluyó dos actividades principales”: una reunión en febrero de 2022, en la capital departamental de San José del Guaviare, con uno de los líderes de la iniciativa y sobrevuelos al área del proyecto.

Únicamente se vieron con Isidro Lomelin Gil, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores Guaviare (Asatrimig) a la que están afiliados los resguardos de la zona, dado que —según el informe— “debido a problemas logísticos, el resto de los líderes de las comunidades no pudo ser entrevistado en persona”. Por ese motivo, sostuvieron llamadas telefónicas con ellos, aunque el informe no dice con cuántos ni quiénes.

La selva de Miraflores y el río Vaupés observados por los auditores en sobrevuelo. Fuente: imágenes tomadas del informe de verificación de Ruby Canyon Environmental.

Esa falla del auditor pone en evidencia, según el Instituto Sinchi estatal, que “la verificación y auditoría está omitiendo las salvaguardas sociales y culturales”.

La imposibilidad de Ruby Canyon de llegar a Vuelta del Alivio contrasta con las visitas a campo que hicieron los dos auditores externos que ha tenido el proyecto Dabucury, tanto antes como después de que fuera validado su proyecto rival. Primero, en mayo de 2021, un auditor de la empresa Verifit estuvo durante seis días en la zona de Miraflores, bajando por el río Vaupés hasta Vuelta del Alivio y reuniéndose con la comunidad, según consta en su informe de verificación.

Mapa de la primera visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Verifit.

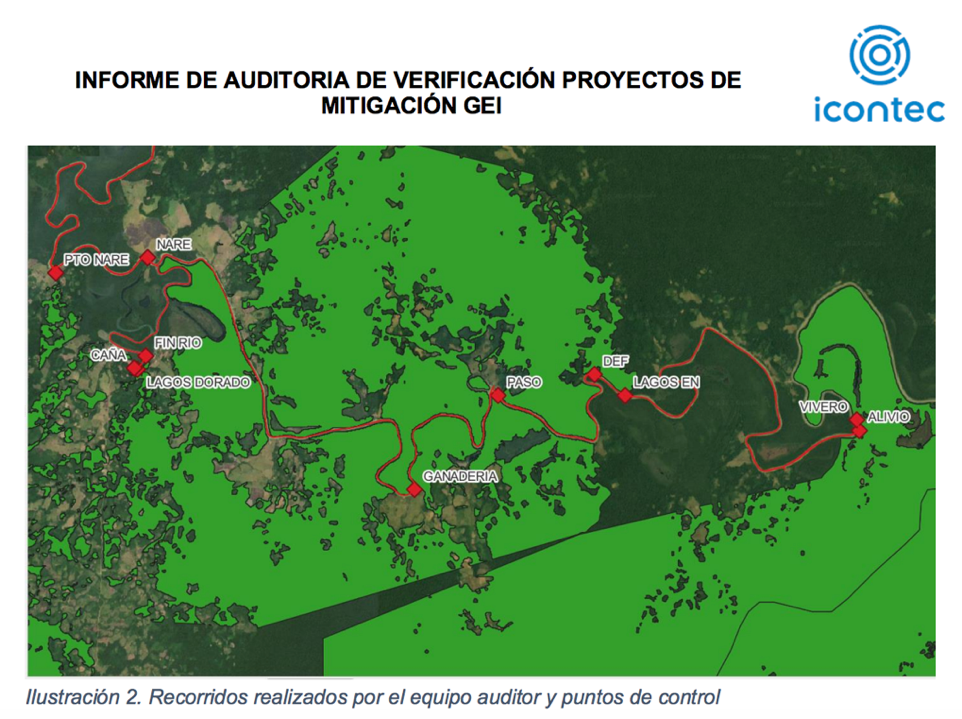

Luego en diciembre de 2022, diez meses tras el trabajo de campo de Ruby Canyon sobre Jocū Bucūrō Apūrō, un segundo equipo de auditores de la empresa colombiana Icontec consignó en su informe haber hecho una visita de casi dos semanas a Miraflores. Recorrieron el río Vaupés hasta los asentamientos de Alivio y Vivero, donde se reunieron, según el documento, con 21 personas de la comunidad.

Mapa de la segunda visita en sitio de los auditores del proyecto Dabucury. Fuente: Informe de auditoría de Icontec.

Ruby Canyon no respondió a un correo preguntándole por las circunstancias que le impidieron visitar Vuelta del Alivio, si intentó realizar un nuevo viaje y las razones por las que sus rivales sí pudieron ir.

Curiosamente, las palabras que aparecen en el informe de Ruby para explicar las razones por las que no pudo hacer una visita de sitio son —como mostró la investigación del CLIP— textualmente las mismas que aparecen en otro documento hecho por la misma auditora para el proyecto en el Pirá Paraná en febrero de 2022, un hecho que pudo contribuir a que no se percatara del agudo conflicto que la iniciativa de Masbosques ya había generado allí y que la Corte Constitucional está próxima a resolver.

Los auditores de Ruby Canyon Environmental no visitaron en persona el resguardo de Vuelta del Alivio, según muestra su informe de auditoría, por motivos de seguridad. Su auditoría del proyecto Baka Rokarire muestra una situación similar. Fuente: Informes de auditoría de los proyectos Jocū Bucūrō Apūrō y Baka Rokarire.

Consultado sobre por qué Cercarbono tampoco detectó el traslape, su gerente Alex Saer explicó que la certificadora lo analiza siempre usando “la información públicamente disponible y de la documentación soporte” y que Jocū Bucūrō Apūrō “cumplía con los requisitos de Cercarbono”. Añadió que hoy cuentan con una herramienta anti-traslape, que describe como “un software de última generación para realizar una revisión con mayor precisión” y “única en su tipo”, pero que en aquel momento no existía aún. “Nadie podría haberlo detectado con los elementos disponibles”, dijo Saer, quien en su anterior cargo de director de cambio climático del Ministerio de Ambiente fue el responsable gubernamental de monitorear el mercado de carbono en el país.

Para los promotores del proyecto afectado, la ausencia de visita de campo incidió en que el traslape no fuese identificado a tiempo. Según Federico Ortiz, de Terra Commodities, “cualquiera que entre se da cuenta de la implementación del proyecto” porque hay señales visibles, como indígenas usando gorras del proyecto o guardabosques ataviados con chalecos marcados que usan en sus rondas de vigilancia del territorio.

“Ellos explican que la debida diligencia fue difícil por el tema de orden público. Y tienen razón: es difícil. Pero el hecho de que lo sea no quiere decir que se puedan excusar y no hacerla”, dice. No reveló cuánto cuesta una auditoría, pero dijo que “es lo suficientemente costoso como para uno ser muy exigente”.

Mismos actores, otros problemas

El de Miraflores no es el primer proyecto de Masbosques que deja preguntas abiertas.

Como contamos anteriormente, en julio de 2022, el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso una acción de tutela solicitando que se protejan tres derechos fundamentales que, a su juicio, les violaron tanto Masbosques como las tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Baka Rokarire (Cercarbono, Ruby Canyon y Soluciones Proambiente), así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas. “Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa”, escribieron las autoridades del Pirá Paraná en su acción judicial, “están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”.

La Corte Constitucional decidió en abril de este año seleccionar el caso, después de que jueces de primera y segunda instancia lo negaran a finales de 2022. El máximo tribunal colombiano en asuntos constitucionales consideró que cumple con dos de sus criterios de selección: por un lado, mirarán si los jueces han observado o desconocido su jurisprudencia y, por otro, lo ven como un asunto constitucional novedoso. Su decisión, que podría sentar precedentes para el mercado voluntario de carbono, debería anunciarse en los próximos meses.

Ese proyecto en Vaupés tenía otras dos peculiaridades, ligadas a otros dos actores que intervinieron en la cadena de valor de los bonos de carbono.

En primer lugar, la empresa consultora que aparece en los documentos como apoyo para la formulación de la iniciativa en el Pirá Paraná, llamada Soluciones Proambiente S.A.S., era además su financiadora y recibía hasta un 40 por ciento de los ingresos que el proyecto Baka Rokarire generaba, según explicaron en su momento empleados de Masbosques al CLIP. Los líderes indígenas críticos del proyecto dijeron que ese carácter de socio capitalista de la empresa —fundada en Itagüí por Mauricio Fernández Posada como único accionista en junio de 2020— no les había sido comunicado por la ONG que lo lidera.

Esa empresa también aparece en el PDD de Jocū Bucūrō Apūrō en Guaviare como “formulador del proyecto” y en el informe de auditoría como quien contrató a Ruby Canyon. Consultada, Masbosques confirmó que Soluciones Proambiente es su “aliado financiador” en Guaviare —como parte de una alianza que bautizaron Sumare— y que le corresponde el 40 por ciento de los ingresos menos los costos operativos.

La segunda peculiaridad de Baka Rokarire es que sus bonos no fueron comprados desde un inicio por Delta Airlines, sino por una empresa tecnológica llamada Latin Checkout que no los usó. Los tres accionistas fundadores de Latin Checkout eran a su vez, como mostró el CLIP, los mismos que estaban al frente de la certificadora Cercarbono, con lo cual quienes comercializaron los bonos de un proyecto con posibles problemas terminaron siendo los mismos que lo habían certificado. En esa ocasión, Latin Checkout no respondió a quién vendió los créditos ni en qué otros proyectos ha jugado el mismo rol de intermediario. (Un acta de Latin Checkout, de marzo de 2023, muestra que ahora figuran dos de ellos, Andrés Correa y Alejandro Celis, como accionistas, habiendo salido Carlos Trujillo. Las más recientes actas de Cercarbono disponibles públicamente, de febrero de 2021, mostraban a los tres como accionistas de esa empresa).

Esta alianza periodística preguntó a Masbosques si dicha empresa compró o vendió bonos de Jocū Bucūrō Apūrō, pero la ong respondió que “lamentablemente no podemos brindar la información solicitada por cuanto existen acuerdos de confidencialidad y reserva sobre la misma”. El gerente de Cercarbono, Alex Saer, también se negó a revelar si Latin Checkout —que opera su plataforma Ecoregistry— vendió bonos del proyecto traslapado. “Cercarbono no es responsable de la comercialización de los créditos de carbono y por tanto no tiene comunicación con los usuarios finales de estos”, dijo, añadiendo que “no existe ninguna relación societaria con Ecoregistry y, por tanto, las suposiciones indicadas no son aplicables al momento actual”. Andrés Correa, de Latin Checkout, no respondió a dos correos haciéndole la pregunta. Delta Airlines tampoco respondió preguntas sobre a quién compró los créditos.

Del lado del proyecto perjudicado, al menos una iniciativa de Carbo Sostenible y Terra Commodities en la Amazonia colombiana ha tenido problemas. Sus dos proyectos en el resguardo Monochoa en el medio río Caquetá excluyeron a dos comunidades indígenas que históricamente han formado parte de éste, pero —como contamos en esta investigación— incluyó el territorio que habitan dentro de sus iniciativas. De este modo, las marginaron de los beneficios que generaba y al mismo tiempo les impedían participar en otra iniciativa distinta. Carbo Sostenible y Yauto, una tercera empresa promotora de esos proyectos, reconocieron la exclusión y explicaron que ya habían llegado a un acuerdo con esas dos comunidades para sumarlas. Los líderes de esas dos comunidades, Aménani y Monochoa, confirmaron el arreglo. Las empresas prometieron que los documentos técnicos serían corregidos para reflejar ese cambio durante 2023, algo que no había ocurrido a la fecha de publicación de este reportaje.

Un segundo grupo de proyectos impulsados por esas mismas empresas en la Amazonia de Brasil, llamados Jutaí-1, Jutaí-2 y Río Biá, fue señalado por una investigación de Infoamazonia de no haber realizado la consulta previa con las comunidades indígenas locales y desconocer las directrices de la autoridad indigenista del Estado brasileño (FUNAI) sobre proyectos de carbono en territorios étnicos. Las empresas argumentan que fueron invitados por los indígenas para desarrollar esos proyectos y que lo han hecho con conocimiento de la oficina local de la FUNAI del gobierno brasileño.

Un problema de credibilidad

Los promotores de ambos proyectos insisten en que el problema del traslape está resuelto y lo ven como un tropiezo normal en una industria en consolidación de la que Colombia es pionera.

“Mucha gente se mató en los primeros 40 años del automóvil hasta que se inventó el cinturón [de seguridad] y seguramente Henry Ford tuvo una cantidad de problemas que poco a poco fue enderezando”, dice Federico Ortiz, de Terra Commodities. “Todas las industrias cuando comienzan tienen ese tipo de fallas, pero van quedando atrás los que no cumplen y perduran los que trabajan bien”.

En efecto, hay mucho por corregir para que este mercado, nacido de las buenas intenciones, no termine desprestigiado. El caso de Miraflores deja varias alertas que pueden afectar la reputación del mercado de carbono colombiano. Del lado del Estado, la no disponibilidad del Renare, desde hace más de un año, dificulta sus esfuerzos hasta ahora magros de llenar los vacíos regulatorios que existen, monitorear el mercado e investigar posibles irregularidades. El Ministerio de Ambiente tiene listo un borrador de resolución con el que busca ponerlo de nuevo en pie, aunque no hay aún un cronograma claro de cuándo podría ocurrir. Del lado de los desarrolladores, auditores y certificadores quedan preguntas sobre qué tanto están cumpliendo su deber de detectar traslapes y servir de contrapesos entre sí. Y del lado del comprador Delta Airlines, su compromiso de usar sólo "compensaciones de alta calidad" podría haber sido socavado por su confianza en "registros establecidos del mercado de carbono que validan las compensaciones con debida diligencia y credibilidad", pero que no detectaron el traslape. A eso se suma la falta de transparencia en toda la cadena de valor sobre por cuánto se venden los bonos de carbono y quiénes intervienen en esas transacciones.

En últimas, fallas como éstas minan la credibilidad del mercado de carbono de Colombia y permitieron un traslape de dos proyectos que emitieron bonos en un mismo territorio al mismo tiempo y por una misma actividad. Al hacerlo, dieron vía libre a los promotores para que monetizaran dos veces un mismo resultado positivo ambiental y que empresas lo reclamasen también por partida doble como compensaciones, al menos hasta que detectaron el problema y se sentaron a resolverlo.

Actualizado el: Mié, 12/06/2023 - 09:20