Caño Limón, el yacimiento que permitió a Colombia volver a exportar petróleo en los ochenta, ha generado afectaciones ambientales y sociales en los últimos 40 años. Familias de 28 veredas reivindican el acceso formal a la tierra dentro y alrededor del área del campo petrolero. La empresa SierraCol está en proceso de renovación del permiso de vertimientos de aguas residuales y ha dialogado con los campesinos.

Por: Fernanda Barbosa

El campo petrolero de Caño Limón está ubicado en el humedal del Lipa, un ecosistema inundable en los municipios de Arauca y Arauquita. Reconocido por ser rico en agua, fauna y flora, el humedal es parte del territorio ancestral de los hitnü y sagrado para otros pueblos indígenas de los Llanos Orientales. Actualmente está transformado por la explotación del hidrocarburo.

“En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y una de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio con OXY [la compañía estadounidense Occidental de Colombia]”, afirma Ecopetrol en la descripción de su historia empresarial, en la página web. Debido a este yacimiento, con reservas estimadas en 1.100 millones de barriles, Colombia volvió a exportar petróleo. La estructura construida también fue imponente: desde sus instalaciones parte el segundo oleoducto más largo de Colombia, el Caño Limón-Coveñas. En 2003, un nuevo contrato permitió la explotación en el estero mayor, es decir, en la laguna más grande del humedal. La plataforma Chipirón T.B. es la única offshore (alejada de la costa, generalmente en el mar) continental del país, construida en el centro del cuerpo de agua.

Tras casi 40 años de explotación petrolera, el estero mayor se ha secado, según líderes locales, y estudios señalan la presencia de metales pesados en el agua. Pobladores señalan afectaciones a la salud de las personas y de los animales, incluyendo enfermedades en la piel, gastritis crónica y muerte del ganado. “Hay evidencias audiovisuales testimoniales, pero nuestra solvencia jurídica es muy inferior y no tenemos la capacidad para realizar estudios científicos”, afirma Orlando Barahona, presidente de Asojuntas (Asociación de Juntas Comunales) del municipio de Arauca.

Monitoreos realizados por Corporinoquia (Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía) en 2017, 2018 y 2022 indicaron la presencia de metales pesados en el agua aledaño al campo petrolero, según Álvaro Hernández, integrante de la Fundación por la Defensa del Agua, la Naturaleza y el Territorio Araucano (Danta). Cuestionada por Rutas del Conflicto vía derecho de petición y tutela, Corporinoquia no informó el resultado de los monitoreos.

Una investigación del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional de Colombia muestra que el análisis de la corporación en 2017 detectó niveles de bario por encima del máximo aceptable alrededor de la plataforma Chipirón, en el agua y en el suelo, además de contaminación por hidrocarburos. En la medición de 2018, Corporinoquia volvió a encontrar bario en aguas subterráneas, según el OCA. La corporación afirmó que desarrolla el monitoreo de sitios de interés establecidos en la mesa de diálogo con los campesinos, pero que “los resultados no pueden analizarse de manera general, ya que la incidencia de la temporada seca y la temporada de lluvia son factores determinantes”.

En un informe de 2000, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya había llamado la atención para muestras de agua con “ligeros aumentos en algunas variables fisicoquímicas” en las corrientes naturales, que podrían “llegar a alterar” los ecosistemas del Lipa. En la vereda Sinaí, toda el agua disponible está contaminada con los vertimientos, afirma Hernández. Los pobladores han relatado la muerte de peces y enfermedades y malformaciones del ganado, incluyendo nacidos muertos entre los becerros.

El investigador Alejandro Pulido, ingeniero químico y magíster en medio ambiente y desarrollo, registró metales pesados en aguas subterráneas de la vereda en 2021. Aún no existen estudios sobre los impactos del agua de Caño Limón en la salud humana, sin embargo, pobladores relataron a Pulido la recurrencia de problemas neurodegenerativos.

Además de la presencia de metales pesados, el humedal del Lipa ha sufrido un cambio en la dinámica de los cuerpos de agua. La alteración hídrica afectó por lo menos cuatro lagunas, 15 caños, dos depresiones inundables o conjunto de esteros y dos ríos, según el Environmental Justice Atlas (Atlas de la Justicia Ambiental, un proyecto internacional que documenta conflictos ambientales, coordinado desde la Universidad de Barcelona). Específicamente en las veredas Bocas del Ele, Cañas Bravas, San José del Lipa y Alto Primores hubo taponamientos de caños y esteros realizados desde el inicio de la explotación petrolera, afirmaron las comunidades durante diálogo con la Federación Luterana Mundial y con el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, que realizaron una investigación sobre el Lipa.

La preocupación por la dinámica del agua no es reciente en el departamento. Un derecho de petición enviado por la Procuraduría Agraria y Ambiental a la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) en enero de 2023 menciona la inquietud de la agencia, en 1989, con la legalización del uso del agua impactada por los vertimientos de la producción. También cita que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) llamó la atención por el impacto en la dinámica hidráulica en 1992.

El año siguiente, el instituto pidió la revisión de la viabilidad ambiental del campo Caño Limón debido a “graves daños al ecosistema de los esteros”. Pulido considera que hay una “intencionalidad humana” en la extracción de agua del humedal. “La empresa fue canalizando ríos, bloqueando caños para que no pase el agua, construyendo carreteras que funcionan como muros de contención. Es un acumulado de infraestructura que ha hecho que el estero esté seco”, afirma.

La compañía SierraCol Energy opera Caño Limón desde 2020, cuando OXY vendió el activo al fondo de inversión The Carlyle Group. En ese entonces, Sierracol pidió un nuevo permiso para realizar los vertimientos y, como parte del proceso, ha dialogado con los pobladores este año. Entre las peticiones está el tratamiento de la totalidad del agua de los vertimientos, la construcción de un acueducto que lleve agua potable a las veredas y la reapertura de los caños. También defienden una restauración de los bosques a partir de la contratación de habitantes del Lipa para preservarlos, explica Hernández. Según Corporinoquia, los aportes de las comunidades están en análisis técnico, cuyos resultados se darán a conocer en una audiencia pública.

La extracción de petróleo en el Lipa no solo afecta el agua, sino también se relaciona con violaciones a los derechos humanos, al trabajo y a la participación en las decisiones sobre el territorio, según el informe “Empresas y derechos humanos desde un enfoque comunitario: el caso del sector hidrocarburos en Arauca”, aún no publicado. La investigación, que realizó diálogos con pobladores en 2021, fue desarrollada por la Federación Luterana Mundial, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Capítulo Arauca, la Fundación Joel Sierra y el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos.

La vulneración al territorio, explica el informe, ha ocurrido tras el desplazamiento forzado, la falta de titulación de la tierra y el cierre del acceso a la laguna del Lipa, ancestral para los pueblos indígenas hitnü, sikuani, makaguán, betoy y u’wa, según el documento. El derecho al trabajo se irrespeta en la medida en que la explotación de petróleo solo ofrece empleos por temporadas, exige experiencia laboral que los pobladores de la región no poseen y afecta la agricultura y la pesca con la contaminación del agua. Ya la participación se niega cuando los pobladores solo se enteran de los proyectos de explotación después que ya han empezado, y no tienen sus reivindicaciones consideradas, según el documento.

Cuestionada por Rutas del Conflicto, SierraCol afirma que “no vierte aguas residuales de sus operaciones, sino aguas tratadas que cumplen ampliamente con la normatividad ambiental colombiana y los instrumentos ambientales aplicables”. La empresa agrega que pasa por seguimiento y control periódicos de las autoridades ambientales competentes, y que ha mantenido un diálogo abierto, constante y transparente con las comunidades vecinas.

Conceptos técnicos de la ANLA de 2020 y 2022 señalan que la empresa cumplió con su plan ambiental, incluyendo las medidas para el manejo de residuos y de aguas. Entre 2013 y 2018, Corporinoquia registró 11 procesos de investigación contra la OXY, pero no hay reportes de ninguna infracción por parte de la empresa o de Sierracol. La corporación consideró como cumplidas las medidas de compensación y mitigación implementadas en Caño Limón en 2009 y 2017.

Familias campesinas reivindican territorio

Por lo menos mil familias viven actualmente en seis veredas dentro del área de Caño Limón, de acuerdo con líderes locales. A pesar de que las casas y ranchos no están en estructura de producción de petróleo, algunas se encuentran cercanas a los pozos. Otras 22 veredas se ubican alrededor del campo, en el área del humedal. Como no poseen títulos de propiedad, las familias campesinas temen perder sus tierras o ser expropiadas, según expresaron en los diálogos con la Federación Luterana Mundial y el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, en 2021. Si bien la población creció exponencialmente, ya había pobladores cuando se encontró el yacimiento petrolero.

El humedal del Lipa, parte del territorio histórico de los indígenas hitnü, recibió colonos a fines del siglo XIX, pero principalmente en los años 1960, impulsados por la expansión de la frontera agrícola promovida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), disuelto en 2003. “En Arauca, es posible identificar una sucesión de ciclos extractivistas, empezando por las plumas de garza y otros productos de animales silvestres, a principios del siglo XX, y la extracción de petróleo, desde la década de los ochenta”, afirma Estefanía Montoya, socióloga e investigadora del OCA.

En 1976, el Inderena decretó la zona como reserva forestal, debido a la importancia del humedal del Lipa y de sus especies de flora y fauna. Siete años después, en septiembre de 1983, derogó la condición de área protegida de toda la reserva. En el mismo mes, la compañía estadounidense OXY anunció que había encontrado el yacimiento en Caño Limón.

La llegada de la petrolera tuvo como consecuencia el acaparamiento de la tierra, afirma Montoya. “El estero mayor del Lipa era una zona donde los hitnü tenían una fuente de provisión de proteína animal, porque pescaban. Inclusive, los usos culturales [del estero] estaban asociados a mitos alrededor de lo que ellos denominaban la laguna. Y eso se pierde porque estas zonas que eran sus medios de vida quedan dentro del complejo de la extracción”, explica. La socióloga añade que, aunque ya existieran conflictos con los colonos, los indígenas no habían perdido el acceso al territorio antes de la explotación de petróleo.

Los pueblos sikuani, makaguán, betoy y hitnü realizaban en la laguna del Lipa sus rituales, danzas y cantos, explica Lorena Acevedo, jefe regional Arauca-Casanare de la Federación Luterana Mundial. Con la presencia de la petrolera, la unidad espiritual y cultural de los pueblos ha sido afectada. Los makaguán, incluso, han perdido su lengua originaria.

“La laguna del Lipa era nuestra riqueza. Todo un proceso de lucha indígena ancestral. Es allí donde nació el primer indígena del departamento de Arauca. De allí fuimos desplazadas todas las comunidades (…). Hubo asesinatos, violaciones a mujeres y niñas, pérdida de la identidad cultural cuando fuimos desplazados de este hermoso territorio”, afirmó una autoridad indígena makaguán perteneciente a la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (Ascaditar), durante diálogo con la Federación Luterana Mundial (FLM).

En el momento de la firma del contrato de concesión a la OXY, 151 familias campesinas vivían en el área de Caño Limón y fueron desplazadas, según estudio de la FLM publicado en 2015. Álvaro Hernández, de la Fundación Danta, explica que las familias tenían trámites en proceso en el Incora, pero que aún no habían firmado escrituras. Por eso, la negociación con la empresa se hizo con base en su trabajo de mejoras en los predios. De las 151 familias, solamente 58 fueron reubicadas. “La gente se cansó de esperar y volvió a su tierra en Caño Limón”, afirma. Los desplazados a Arauca y Arauquita eran campesinos, y no estaban acostumbrados a la lógica de una ciudad. Algunos relataron haber estado en situación de calle, afirma Lorena Acevedo.

Debido a los incumplimientos, por lo menos 84 familias ocupaban, en 2010, las veredas La Osa, el Vivero, Corralito y Líbano de Arauquita. La OXY solicitó un proceso de desalojo, según el informe de la federación. Sin embargo, el Consejo de Estado falló en favor de las familias en abril de 2011, y determinó que el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, liquidado en 2016 y que había reemplazado al Incora) las reubicara. Otras dos decisiones judiciales, una de ellas de la Suprema Corte de Justicia, reconocerían en 2014 a las familias como desplazadas forzosamente, evitando su desalojo. Desde entonces, la población de Caño Limón creció.

“No solamente fueron esas [familias], sus hijos y sus nietos que ya habían crecido. Vino mucha gente colombiana que se había ido para Venezuela y, por la mala situación allá, se regresó y paró en Caño Limón. También, familias que no tenían trabajo aquí en Arauca y en Arauquita, o de los municipios más cercanos”, afirma Hernández. Orlando Barahona agrega que la actividad petrolera motivó la migración hacia Caño Limón, en busca de trabajo y que, después de 2016, llegaron también migrantes venezolanos.

La organización de los pobladores para permanecer en el territorio culminó en procesos como la iniciativa comunitaria Territorio Campesino Agroalimentario Laguna del Lipa, en el que el campesino “respeta las especies, no deforesta y cuida la fauna”, según Barahona. La apuesta es por generar un marco legal, que considere el gobierno propio, el cuidado de lo ambiental, el derecho internacional humanitario y la soberanía alimentaria, agrega el presidente de Asojuntas.

SierraCol afirma que migración hacia la zona “corresponde a varios procesos de transformación comunitaria” y que “en ningún caso hay personas viviendo en situación de riesgo asociado a actividades de la compañía”. El aumento de la seguridad en la zona tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre la entonces guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional también puede haber atraído migrantes, considera Alejandro Pulido, investigador del OCA.

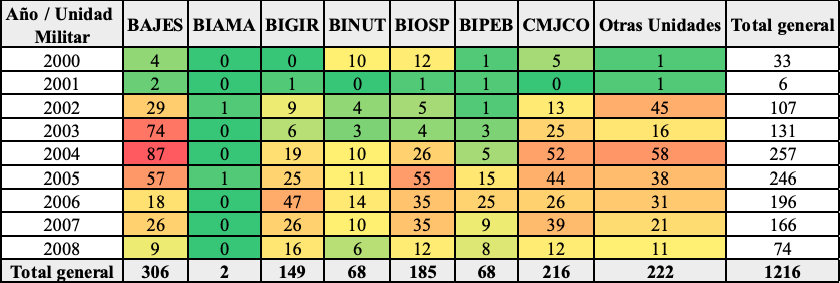

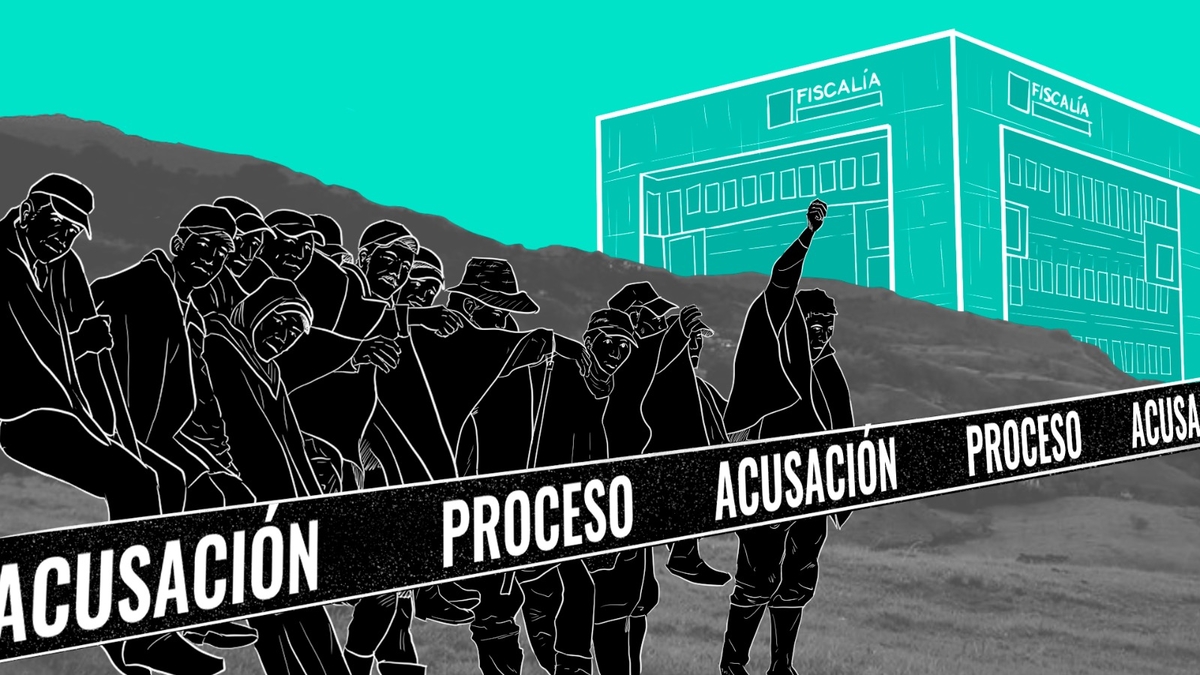

En los municipios de Arauca y Arauquita, diferentes actores han hecho presencia históricamente, incluyendo las Farc (hasta 2016), el Eln, los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca y bandas criminales. Como están en la frontera con Venezuela, los actores armados han disputado el contrabando y las rutas de narcotráfico. Por un lado, con la OXY llegó la fuerza pública a la zona, como un nuevo actor. En la investigación Convenios de Fuerza y Justicia, Rutas del Conflicto documentó tres contratos de cooperación entre la empresa y las fuerzas militares, siendo dos con el Ejército y uno con la Armada. Por otro lado, el complejo de Caño Limón y los oleoductos han sufrido varios ataques a su infraestructura, principalmente realizados por el Eln.

El impacto ambiental

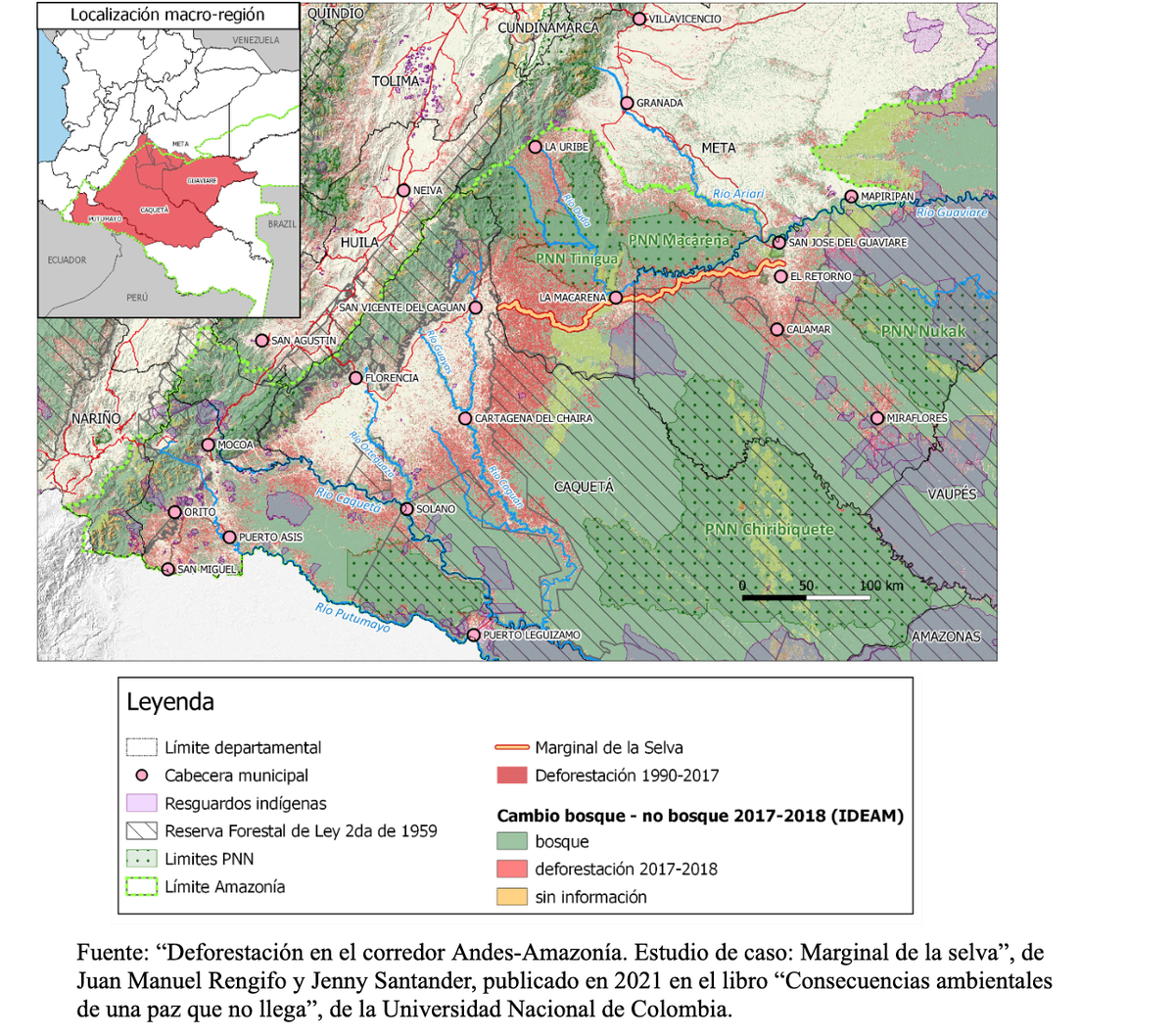

La explotación petrolera ha transformado el humedal del Lipa, un ecosistema rico en fuentes hídricas, que está cada vez más seco. La importancia del humedal se puede ver en la diversidad de flora y fauna. Una investigación del Instituto Humboldt y de la Fundación Orinoquía Biodiversa registró 675 especies en 2017, entre plantas, peces, mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Según la organización ambiental BirdLife International, en el humedal hay 259 especies de aves y 450 de plantas. “Los ecosistemas estratégicos como los humedales y páramos son ecosistemas que se tienen que proteger”, afirma Juan Manuel Rengifo, geógrafo e investigador del OCA.

El estero mayor llegó a tener más de 10 kilómetros de extensión y hasta siete metros de profundidad. Para cruzar el estero, se llevaba hasta 12 horas en barco. Actualmente, durante el verano se puede recorrer el mismo camino por carretera, en un trayecto de 20 minutos entre la población La Pesquera y el municipio de Panamá de Arauca, relata Álvaro Hernández.

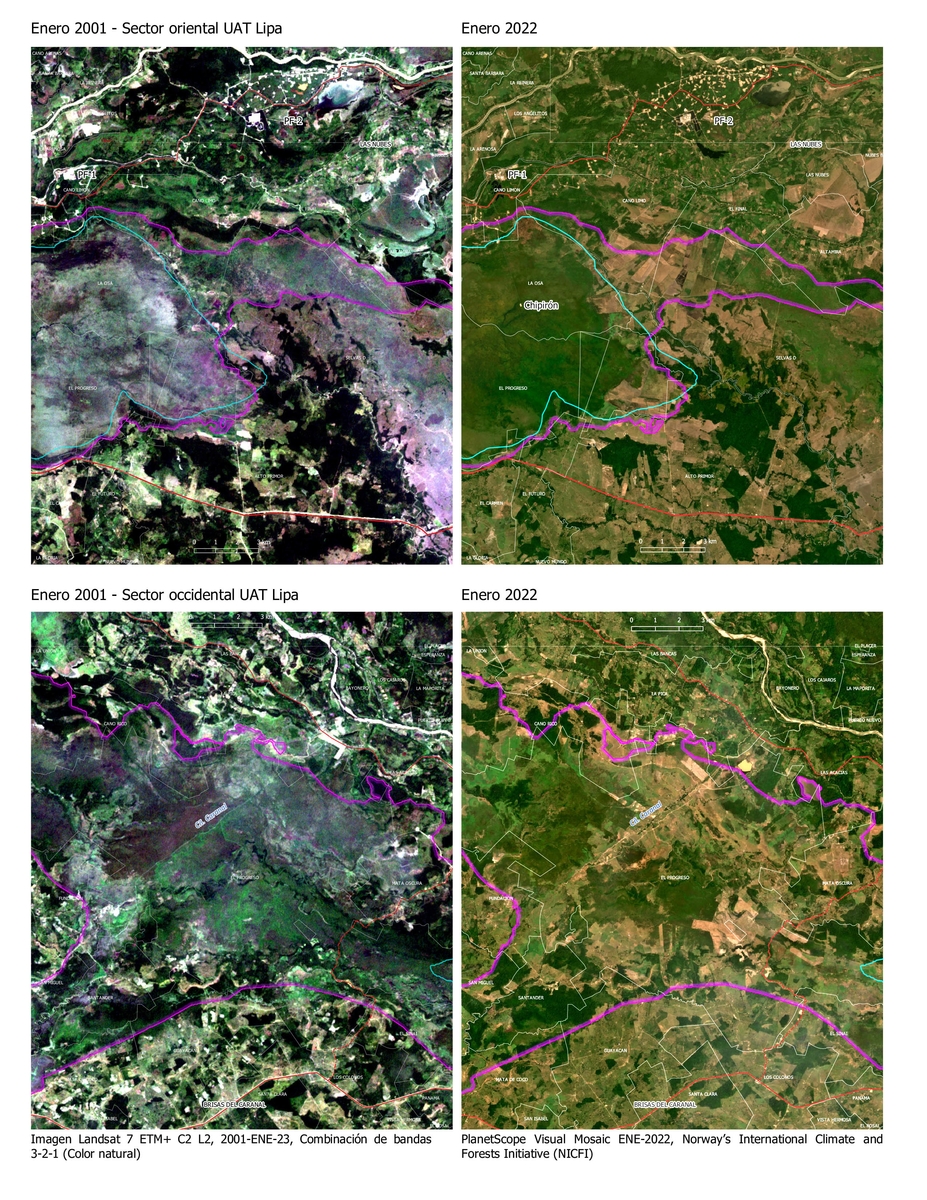

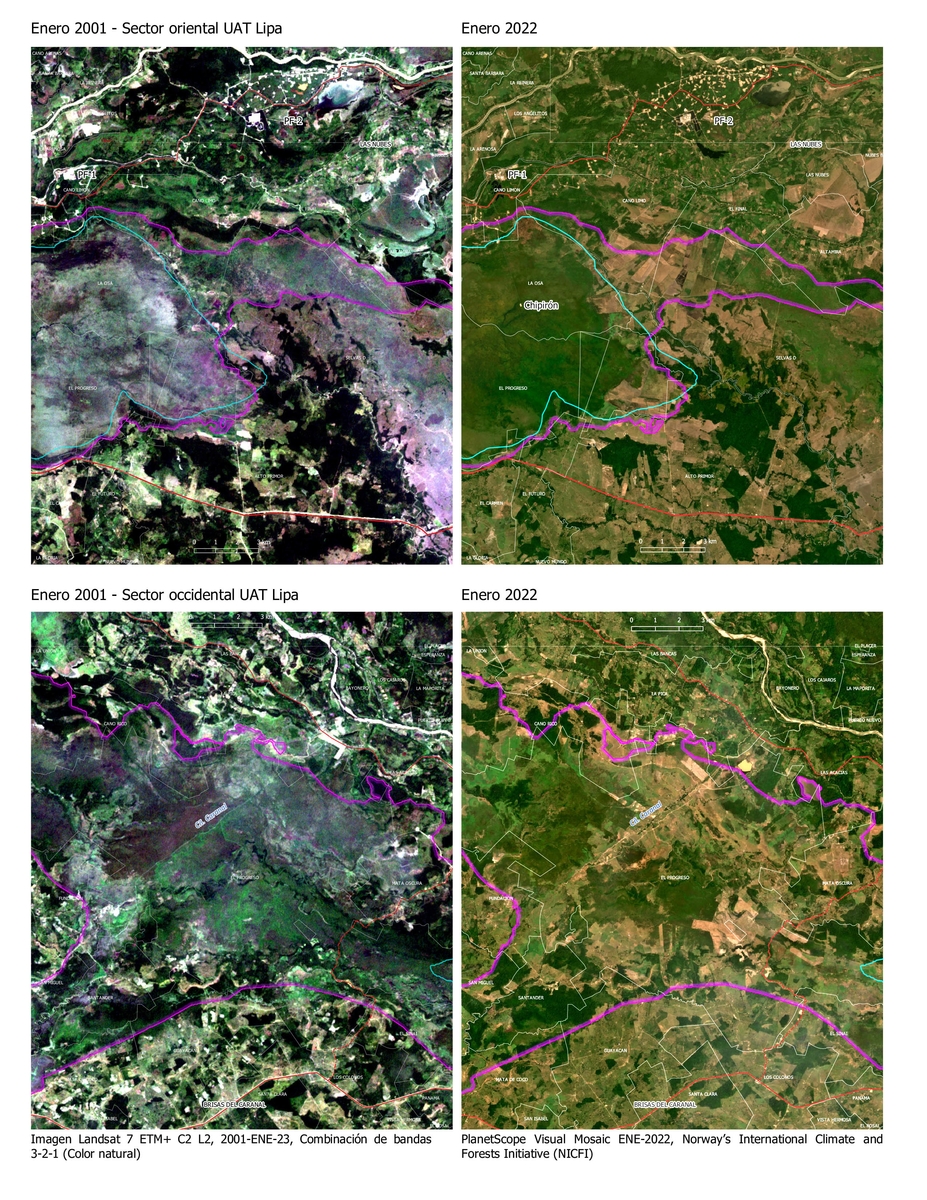

Las imágenes satelitales muestran la transformación de la cobertura natural del humedal del Lipa. En la imagen de 2001, se ve el predominio de coberturas naturales o moderadamente intervenidas de humedales, sabanas y bosques. En la de 2022, la expansión de la frontera agrícola y la fragmentación de las coberturas naturales. Fuente: Análisis de caso “En busca del Lipa. Conflicto ambiental en la llanura inundable” (2022), realizada por el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia

Chipirón T.B., la plataforma construida en el estero mayor del Lipa, profundizó el problema. Con más tierra fértil disponible tras la disminución del volumen del estero, aumentó el cultivo de arroz, que también drena el agua. “La laguna se fue desapareciendo y los cultivadores de arroz corrieron sus cercas”, agrega el integrante de la Fundación Danta. La explotación petrolera también fue una impulsora directa e indirecta de la deforestación en el área, tanto con la construcción de la infraestructura como con el impulso para la llegada de nuevos colonos, afirma Rengifo.

Las comunidades indígenas consideran que hubo un ecocidio, es decir, una destrucción del ambiente, y “que la laguna perdió su ser, que perdió incluso su espíritu”, afirma Lorena Acevedo, de la FLM.

Cuestionado sobre la conservación del humedal, Parques Nacionales Naturales de Colombia afirma que adelanta un proceso de conformación de Nueva Área Protegida de Ámbito Nacional en los municipios aledaños al Lipa. Sin embargo, la posibilidad de recuperación del humedal y del estero mayor no es unánime entre los investigadores y líderes locales. “Lamentablemente, no veo manera de recuperarla [a la laguna], yo soy escéptico. Cuando llegué allá, yo lo vi y lo caminé y dije: ‘El estero se secó’”, afirma Pulido.

La comunidad defiende la instauración de una zona de restauración en el Lipa, pero la situación es compleja: además del campo petrolero, hay familias que habitan la antigua zona inundable. Aunque se lograra recuperar el curso de los caños y el volumen de los esteros, las veredas podrían resultar inundadas, generando un nuevo desplazamiento para los campesinos. “Nosotros queremos que, por lo menos en partes, se dé retorno a lo que era la laguna. Porque, en este momento, se están desapareciendo los animales, los chigüiros, los tigres, los pumas… Allá ya no se consigue un pescado para un remedio, cuando esa era la gran riqueza de toda la unión que estaba en esa laguna”, cuenta Hernández.

Rengifo también entiende que hay espacio para la recuperación del humedal. “Nunca va a ser lo que era, pero creo que las condiciones están dadas: la depresión sigue estando, los ríos se siguen desbordando y las inundaciones se siguen presentando. Pienso que la intervención física podría ser de alguna forma sencilla para restituir los mecanismos naturales de inundación”. El geógrafo considera importante que se haga un censo poblacional, para entender cuántas personas están en el área, y que el Estado estudie la expropiación de las tierras, ya que la producción petrolera en el campo viene en declive y que hay una discusión internacional sobre la sustitución de la energía del petróleo por otras, más sostenibles.

Cuestionada sobre el tema, SierraCol afirma que “no es cierto que el estero El Lipa se haya secado”, tampoco que realice acciones que puedan “resultar en la desecación de ese ecosistema”. Según la empresa, el volumen hídrico del lugar es variable, y depende de las temporadas de lluvia o de sequía propias de la Orinoquía. Además, cita intervenciones hechas por otros actores que afectan al humedal. En concepto técnico de 2020, la ANLA señaló que la laguna presentaba una lámina de agua cubierta por vegetación flotante.

Ecopetrol afirma que la estrategia de manejo ambiental en Caño Limón es una obligación del contrato con SierraCol, que prevé “la conservación de un ambiente sano, tomando las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la vida humana y la propiedad de otros, y prevenir la contaminación del área contratada”. SierraCol también informa que ha aportado importantes “beneficios económicos, laborales y sociales al departamento de Arauca y al país”, incluyendo conexión eléctrica, servicios de salud y de educación, vivienda e infraestructura comunitaria, además de la generación de empleo, del desarrollo del tejido empresarial y de la inversión voluntaria que realiza en el departamento. Rutas del Conflicto ha contactado a la empresa OXY en Estados Unidos por correo, pero no obtuvo respuesta.

Actualizado el: Dom, 07/23/2023 - 09:28