Menores de edad bajo amenaza y sin protección

La protección de niños, niñas y adolescentes es responsabilidad del Estado en Colombia, prevista tanto en la Constitución Política de 1991 como en el Código de la Infancia y Adolescencia. ¿Qué pasa, entonces, cuando un menor de edad activista o defensor de derechos humanos sufre una amenaza?

Por Juan Andrés Romero, Sabrina Bastidas y Fernanda Barbosa

La historia de Juan Andrés Romero, amenazado cuando tenía 17 años, muestra que las instituciones no brindan las garantías necesarias. El entonces estudiante de bachillerato hacía parte de la misión médica que acompañaba las manifestaciones del Paro Nacional en Pasto, en 2021. Recibió amenazas por las redes sociales y hasta presencialmente, cuando personas desconocidas escribieron “AUC HP” en el portón de la casa donde descansaba.

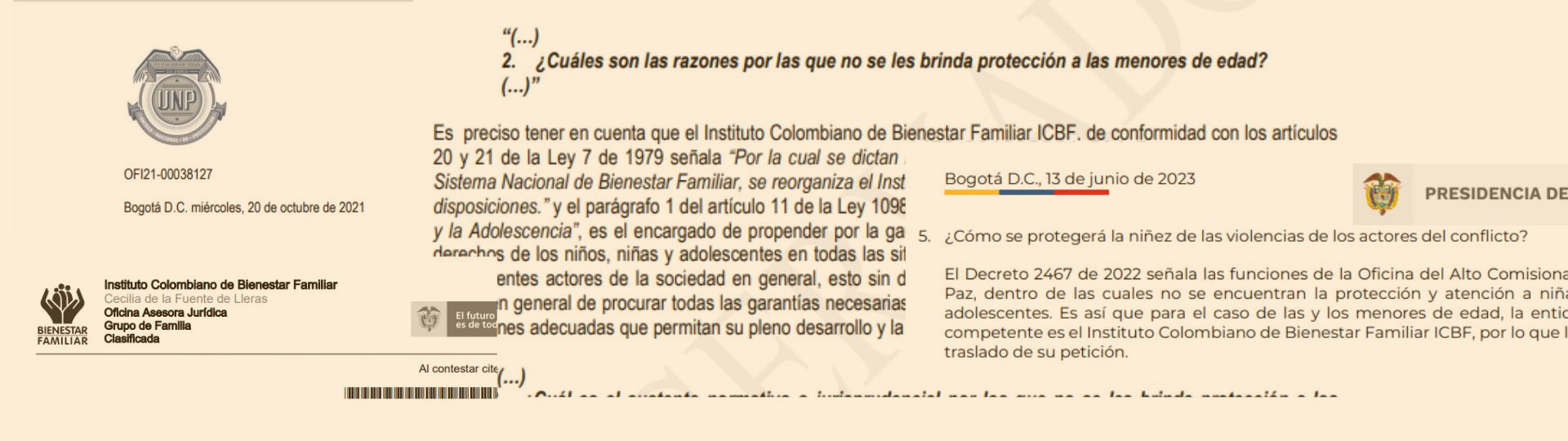

El estudiante denunció su caso ante la Fiscalía General de la Nación, y solicitó protección, pero solo tuvo acceso a la protección preventiva por parte de la Policía. Las respuestas que recibió en la época señalaron un posible vacío legal: mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía dijeron que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tenía esta responsabilidad, la UNP la atribuyó al ICBF.

Juan Andrés y Rutas del Conflicto nos unimos para contar, a través de su historia, cuáles son los derechos de la infancia y de la juventud en el país, los riesgos en casos de amenazas a menores activistas, los límites para su protección y las respuestas de las instituciones.

Derechos en jaque

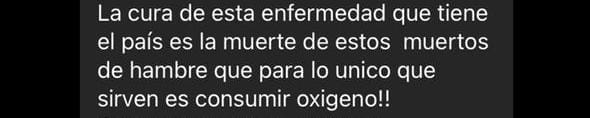

El 28 de mayo de 2021, en medio del Paro Nacional, recibí una amenaza por mensaje en Instagram, desde una cuenta sin foto, con solamente un seguidor, llamada “Muerte a los campesinos”. Parecía falsa. “Mocoso Siga (sic) marchando y vera como su único alimento será la mierda que su culo produce. (...) La cura de esta enfermedad que tiene el país es la muerte de estos muertos de hambre que para lo unico que sirven es consumir oxigeno!! (...) #AbajoElParo #ESMADEjecutalos #DesinfeccionDeLadrones #ElQueMarcheEsTerrosita”, decía el mensaje, textualmente. En esa época, yo hacía parte de la misión médica que, en Pasto, acompañaba a los manifestantes.

Amenaza recibida por la red social Instagram

El mensaje tenía, además, información sobre una de mis profesiones y mis aspectos físicos. Tenía 17 años. Recuerdo que estaba con mi madre y con los amigos de ella. El mensaje llegó en la noche, por Instagram. Tuve esa sensación entre susto y risa nerviosa. Se la mostré a mi madre, y nos dimos cuenta de que sí era grave. Comúnmente, como por el susto, tendía a normalizarlo. Pensaba “ay no, pues de pronto fue alguien jodiéndome la existencia y nada más”. Pero, después, nos dimos cuenta de que sí era una amenaza. Ahí decidí bajar mi perfil, disminuyendo el número de mis publicaciones en redes sociales y mi presencia en las protestas.

En la misma época, pasé a recibir llamadas que parecían hacer un puente entre dos celulares diferentes, o en las que se escuchaba un ruido de fondo, pero sin que nadie hablara nada. Ahí el dilema se intensificó. Era bastante raro. Empecé a sentir ese miedo… ¿Será que sí estaba pasando algo?

Aún tenía 17 años cuando empecé a percibir las persecuciones de personas, carros y motos. A mí me gusta mucho caminar, andar por la calle tranquilo. Pero ya no lo podía hacer. Cuando empezamos el proceso judicial debido a las amenazas, una de las recomendaciones de la policía fue nunca andar solo. Siempre debía estar en carros y, si iba a ir en taxi, debía pedirlo por teléfono o aplicación. Estaba en undécimo grado, y mi costumbre era salir, tomar un café con los amigos. Mi mamá se volvió casi como mi escolta.

Una de las situaciones más complejas que viví ocurrió una vez que estaba con mi mejor amigo. Las personas más cercanas a mí también sabían las recomendaciones: si caminábamos yo me metía hacia la parte de adentro de la acera y ellos hacia la calle. Esa vez íbamos caminando, cuando pasó una moto. Se metió en contravía y dio la vuelta para devolverse hacia donde yo estaba, en la esquina. El conductor gritó algo, nunca entendí qué. De ahí nos empezó a seguir, acompañando despacio nuestro caminar.

Menos mal estábamos muy cerca de la casa de una amiga, entonces nos metimos allá. Nos detuvimos a pensar… Dentro de todo, a veces nos cagábamos de risa y dudábamos. ¿Será mentira? ¿Será verdad? A veces llorábamos juntos también. Y esta vez sí se sintió real.

Las amenazas no quedaron solo en Pasto, y me acompañaron también a Bogotá. En noviembre de 2021, iba caminando con dos amigas cuando recibí un mensaje por Instagram. “Te vimos por Avenida Chile”, y precisamente había pasado por allá. Al principio me lo tomé muy a chiste, pero mi amiga me hizo caer en cuenta de que no era algo normal. En ese tiempo, era candidato a los Consejos Municipales de Juventud, y reporté el hecho a la lista de candidatos del movimiento político del que participaba.

Días después, en mi casa de descanso en Cundinamarca, también pasó algo grave. En ese lugar escribieron “AUC HP” en el portón, pero nunca supimos quienes fueron. Ya no estaba allá, y me comentaron lo que había sucedido mientras abordaba el avión para Pasto. Llamé a contactos que tenía en la Policía debido a la primera denuncia de las amenazas… No les pareció un hecho cualquiera: me recomendaron enviarles la placa del carro de mi mamá, que me recogería en el aeropuerto. De ahí, todos los CAIs y los lugares donde había policías estarían pendientes hasta que llegáramos a casa.

Era una situación que podía afectar no solo a mí, sino también a mi familia y a otras personas. Me desesperé y lloré.

***

Una responsabilidad constitucional

La Constitución, en su Artículo 44, les otorga a los niños los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre, la nacionalidad y el tener una familia. Se menciona también la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y los trabajos riesgosos. La responsabilidad de su protección es de la familia, de la sociedad y del Estado.

El Código de la Infancia y Adolescencia, creado en 2006, declara que los niños, niñas y adolescentes son “sujetos de derechos”, que deben ser cumplidos y garantizados. El artículo 40 de este Código añade que se deben “asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia”. No obstante, existen violaciones a estos derechos.

El niño ambientalista Francisco Vera también recibió una amenaza de muerte en 2021, cuando tenía 11 años e hizo un video pidiendo un mejor acceso a la educación durante la pandemia. Según reportaje del periódico El Tiempo, la Policía se comunicó con la madre de Francisco para notificarle del inicio de un protocolo de inteligencia de delitos informáticos. Tras la amenaza, el activista salió del país.

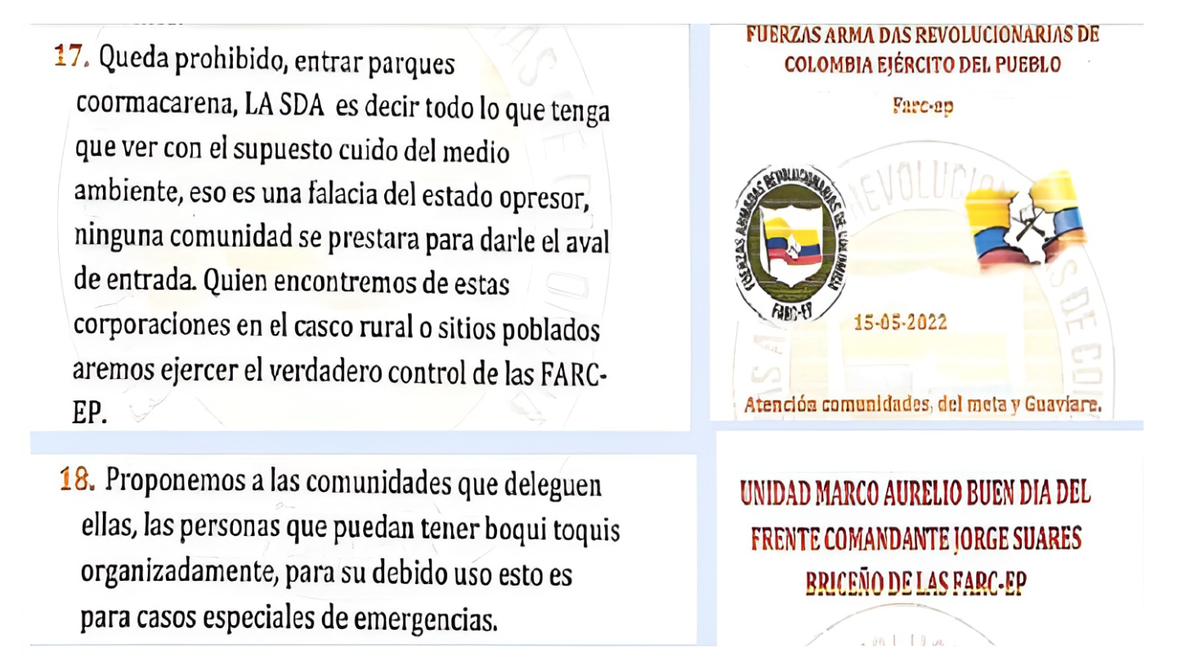

Los grupos armados ilegales también generan riesgos a los menores de edad en Colombia. Entre 2011 y 2021, 822 niñas, niños y adolescentes ingresaron a un proceso de restablecimiento de derechos en el ICBF debido a amenazas a su vida por estos grupos. Los datos fueron enviados por el instituto en respuesta a solicitud del entonces representante a la Cámara Mauricio Toro, en noviembre de 2021. En el mismo período, 468 menores de edad estaban amenazados de reclutamiento forzado inminente, según el ICBF.

Los registros de violación de los derechos de la infancia y de la juventud han seguido en 2023. En el pasado mes de mayo, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció el asesinato de cuatro niños y adolescentes indígenas que habían sido reclutados forzadamente por el Frente Carolina Ramírez, grupo residual de la exguerrila de las Farc, y que intentaban escapar. En el mismo mes, 39 niños, niñas y adolescentes se vieron en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente Dagoberto Ramos, otro grupo residual de las antiguas Farc. La comunidad del resguardo Pioyá, en el Norte del Cauca, denunció que los estudiantes se quedaron cerca de 32 horas confinados en un colegio. La misma comunidad lideró a los niños hasta un lugar seguro en compañía de la guardia indígena, mencionó en Twitter el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduin Capaz.

La falta de garantías de seguridad en el Norte del Cauca también se pudo ver en el resguardo Guadualito, donde la comunidad negoció directamente con actores armados para la liberación de menores de edad, según reportaje publicado en abril por Rutas del Conflicto.

“No hay un respeto ni un gozo efectivo para el derecho a la vida y en ese sentido, se ha fallado muchísimo. Ya se han pasado alertas e informes manifestando que la niñez está en peligro y no se ha avanzado nada”, afirmó a Rutas del Conflicto Yiner Quiguantar Cortés, encargado de la red departamental de jóvenes del Cauca y vocero de la minga suroccidental de jóvenes.

Hilda Molano, coordinadora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (Coalico), afirmó que, debido a la falta de respuesta institucional, se hace importante el apoyo desde las organizaciones sociales. “Hay una necesidad de generar mecanismos de búsqueda activa cuando los niños han sido reclutados”, añadió.

¿Quién responde por la protección de menores amenazados? “No se les garantiza [a los menores de edad] la protección para que su vida siga prevaleciendo, la Unidad Nacional de Protección [UNP] falla muchas veces”, añadió Quiguantar Cortés.

***

Protección a medias

Después de la primera amenaza en Instagram, decidí denunciar los hechos ocurridos ante la Fiscalía. Más que encontrar un culpable, estaba interesado en la protección estatal. La idea de andar con un chaleco o con escoltas no me convencía totalmente, pero lo pensé… Mi integridad era más importante que mi privacidad.

Una defensora de derechos humanos me recomendó hablar con un grupo de abogados en Pasto. Ese grupo me acompañó en el proceso de la denuncia en la Fiscalía sin cobrar nada, su trabajo era voluntario en estos temas. La denuncia penal se radicó en junio de 2021 ante la Fiscalía. La entidad se encargó de contactar a la Policía para iniciar una protección preventiva y un proceso ante la UNP.

Ninguno de nosotros sabía que la UNP no respondería a mi caso.

Poco más de un mes después, la Policía llegó a la casa. Los agentes se presentaron como los encargados de la protección preventiva. Me dieron sus números para que pudiera contactarlos. También revisaron la seguridad residencial: qué rutas tomaba, cómo me transportaba, si había celador o no en el edificio. Nos dieron recomendaciones, como cambiar frecuentemente las rutas utilizadas para ir al colegio o visitar familiares. También debía pedir los taxis por radio, para que hubiera un registro de la llegada y la salida del conductor ante la empresa.

Con esta protección preventiva activa, mi caso fue enviado a la UNP. La Unidad me pidió algunos documentos, como la certificación de líder social y de la misión médica que hice parte en el Paro Nacional.

Tras la denuncia, el ICBF fue accionado, porque era menor de edad. Me llamaron dos veces, siempre con la presencia de una psicóloga, una defensora de familia y un funcionario del ICBF para Pasto. Me hicieron muchas preguntas. ¿Qué comía? ¿Con quién vivía? ¿Estaba o no estudiando? ¿Cuántas veces iba al baño al día? Querían verificar la veracidad de mi denuncia o si había maltrato en el hogar.

Luego, me citaron en las instalaciones del ICBF con mi madre. Me pesaron, me midieron, y me pasaron a consulta con una psicóloga. Solamente en el último paso, con la psicóloga, se trató el tema de la violencia política. Ella me dijo que esta era la primera vez que el ICBF en Nariño recibía un caso de amenazas a menores de edad.

En ese entonces, estaba a seis meses de cumplir 18 años, y ya había decidido ser candidato al Consejo Municipal de Juventud. Hice mi inscripción en agosto y, en septiembre, se realizó un análisis de seguridad en mi casa. A la reunión acudieron la comisaria de Familia del ICBF y tres agentes de Policía: el intendente encargado de la seguridad en las elecciones del consejo y otros dos agentes de la seccional de Protección y Servicios Especiales, además de mi madre y yo. Los policías de protección, encargados del contacto con UNP, nos explicaron que yo estaba en un vacío legal.

Le preguntaron a mi madre si ella estaba amenazada, porque podrían pedir protección de UNP a ella, por ser mayor de edad, y a mí, por ser su hijo. Este no era mi caso… No podían pedir la protección directamente para un menor de 18 años, según nos informaron.

Ya la Policía era responsable por brindar protección para personas que ejercían un cargo público. Este tampoco era mi caso…

Mi madre y yo pedimos que nos enviaran un documento con esa información detallada, por escrito. Nunca lo recibimos. A pocos meses de cumplir 18 años, la UNP no me podía brindar protección. El ICBF tampoco, por no tener un sistema de seguridad integrado a sus funciones. La Policía lo hacía, siguiendo con el plan preventivo empezado por la denuncia en la Fiscalía. Pero era una protección a medias, ya que no había garantías de un acompañamiento permanente.

De todas formas, el intendente remitió mi caso a la UNP unos días después. Nunca tuve una respuesta. Me preocupé, pero no solo por mí, sino por los liderazgos jóvenes de todo el país.

Por el sistema preventivo que tenía, iba una patrulla a mi casa, los policías me daban un documento con recomendaciones de seguridad y decían que iban a estar pendientes. Regresaban cada 15 o 20 días a preguntar si todo estaba bien. Hacían un seguimiento constante, entonces sabían en qué parte estaba, qué estaba haciendo. De igual manera, tenía contacto directo con policías y, en caso de emergencia, podía llamarlos.

Se puede decir que había una seguridad, pero aún así dejé de caminar en la calle. Cuando lo hacía, sentía mucho miedo. En ese entonces, ya había tomado la decisión de irme a estudiar en Bogotá. Cuando me mudé, sin embargo, todo fue más difícil. Nunca pude solicitar el cambio de residencia de la protección preventiva. El fiscal encargado de mi caso en Pasto no contestó a mis llamadas y correos.

Desistí.

Más de un año después, descubrí que la Fiscalía había archivado mi denuncia.

***

¿Un vacío legal?

La experiencia de Juan Andrés Romero motivó a que el joven y el entonces representante a la Cámara Mauricio Toro enviaran una serie de solicitudes de información a la UNP, al ICBF y a la Policía, en 2021. Las respuestas señalaron un posible vacío legal: mientras el Instituto y la Policía dijeron que la responsabilidad por la protección de menores de edad era de la UNP, la Unidad la atribuyó al ICBF.

“Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito (…) deberán vincularse a un programa de atención especializada (…). Los programas deberán (…) ser formulados en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, afirmó la UNP, citando el artículo 60 de la Ley 1098 del 2006.

Cuestionada directamente sobre las razones por las que no brindaba protección a menores de edad, la Unidad contestó que el ICBF y el Código de la Infancia y la Adolescencia eran los que dictaban las reglas para esa población.

Rutas del Conflicto volvió a consultar la entidad este año, y la respuesta fue diferente. “Cualquier colombiano o residente en Colombia tiene el derecho a acceder al Programa de Prevención y Protección que lidera la UNP, siempre y cuando el ciudadano se encuentre dentro de las poblaciones objeto de la entidad, y el riesgo tenga conexidad con su actividad”, informó, en respuesta a un derecho de petición. Dentro de los lineamientos de la UNP está la “protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo” de poblaciones priorizadas, que incluyen activistas de organizaciones de derechos humanos, sociales, cívicas, comunales o campesinas, además de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes no son citados directamente, ni como una población priorizada, ni como excluida de la protección.

Rutas del Conflicto solicitó a la entidad tanto el número de personas menores de 18 años actualmente con protección como el número de solicitudes de protección realizadas por esa población. La UNP contestó, vía oficina de prensa, que no podría dar datos precisos porque estos “gozan de reserva legal, y solamente se puede expedir información mediante solicitud de autoridad judicial”. La entidad añadió que, en los casos relacionados con menores de edad, “activa sus procedimientos internos a solicitud del ICBF” (Haz clic para ver la respuesta de la UNP a Rutas del Conflicto).

La Policía Nacional respondió, en noviembre de 2021, que “no cuenta con la competencia para la asignación de medidas de protección de NNA [niños, niñas y adolescentes], pues ésta recae sobre la Unidad Nacional de Protección. No obstante, la Institución presta seguridad en el marco de acciones preventivas (…)”, como ocurrió en el caso de Juan Andrés.

En el mismo mes, la respuesta del ICBF señalaba que “es competencia de la Unidad Nacional de Protección -UNP-evaluar y adoptar las medidas de protección, ante las situaciones de riesgo extraordinario de los niños, niñas y adolescentes que reciben amenazas a su vida e integridad.” Según el instituto, sus medidas “no tienen como finalidad valorar el riesgo por amenazas que afecten la vida, la integridad física y libertad de un niño, niña y adolescente”, por lo que no cuenta con mecanismos de seguridad física, como escoltas, cámaras de seguridad o vehículos blindados.

El ICBF volvió a atribuir a la UNP la protección de menores de edad amenazados, en respuesta a un derecho de petición enviado este año. El instituto agregó, sin embargo, que la garantía de los derechos se debe realizar de “manera conjunta y mancomunada” entre las entidades del Estado. Las Comisarías de Familia son otro ejemplo de institución encargada de la protección a los menores de edad, pero exclusivamente en casos de violencia “relacionada con el contexto familiar”, según la Secretaría de Integración Social en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación también fue cuestionada sobre el tema por Rutas del Conflicto, pero no contestó.

Mauricio Toro, excongresista que acompañó el caso de Juan Andrés y actualmente es presidente del ICETEX, no considera que haya un vacío legal, sino que hubo una “falta de voluntad de funcionarios de la UNP” durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022).

“La UNP es la entidad encargada de dar protección a los colombianos que la requieran por sus funciones o por su activismo, lo que incluye a menores de edad, no hay razones ni fundamento para su exclusión (…). Valdría la pena hacer una mención expresa en la ley, pero creo que hoy las normas son suficientes y lo que se necesita es verdadera voluntad política de proteger a los menores”, afirmó (haz clic para ver la entrevista).

Protagonistas y sujetos políticos

La participación política de los jóvenes se ha fortalecido en Colombia en los últimos años, con escenarios como los consejos de juventudes y los espacios autónomos o apoyados por otras organizaciones. Sin embargo, este reconocimiento “no pasa ni trasciende al sujeto político, que es lo que hace que, como cualquier defensor o defensora de derechos humanos en un contexto como el colombiano, se presenten riesgos”, afirmó Sinthya Rubio, doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. “Hay que comenzar a comprender a los niños, niñas y adolescentes dentro de su protagonismo como sujetos políticos”, añadió.

A pesar de la existencia de diferentes entidades encargadas de la infancia y de la juventud en el país, la ruta de protección en casos de amenaza aun no es clara. “A un menor se la da la protección solamente cuando a sus papás o las personas mayores de edad encargadas de ese menor hayan sido amenazados. El esquema de protección no es para él, sino para su familia. No tiene que ver con la situación de riesgo en la que se encuentre específicamente el niño”, explicó Hilda Molano, coordinadora de Coalico.

La falta de una garantía de protección trae consecuencias tanto al activismo como a la vida personal de los menores en riesgo. Juan Andrés afirma que, tras el inicio de las amenazas, fue diagnosticado con trastorno de pánico, ansiedad y depresión leve. “Llegó un punto en el que toqué fondo. Acudí al psicólogo y al psiquiatra, y les conté todo. Me di cuenta que había muchas cosas que parecían no ser amenazantes, pero que lo eran. Incluso creo que hasta ahorita tengo ese trastorno de pánico, obviamente ya más camuflado”, relató.

Jimena Patiño, mamá de Juan Andrés, agregó que el vacío legal sobre la protección le generó más incertidumbre, y la hizo actuar para protegerlo. “Decidí acompañarlo en las últimas marchas, tenerlo allí al lado mío. Era una parte de tranquilidad porque sentía que yo lo iba a proteger”, afirmó a Rutas del Conflicto.

Tras el trasteo del hijo a Bogotá, Patiño sintió miedo de represalias hacia él. Juan Andrés ya cumplió los 18 años, pero sigue con el activismo en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Ojalá se pueda cumplir la ley y que haya protección para los menores de edad”, agregó la mamá.

Actualizado el: Jue, 11/16/2023 - 10:46