“No soy un héroe, solo soy un hombre que decidió no callar”: entrevista imaginada a Orlando Sierra

Se cumplen hoy 23 años de la muerte del subdirector de LA PATRIA. Dos días antes un sicario atentó contra él frente a las instalaciones del diario. Voz.

Lucas Ospina*

LA PATRIA | Bogotá

Orlando, gracias por conceder esta entrevista. Para empezar, ¿cómo llegó al periodismo?

Llegué casi por casualidad. Un amigo, Gustavo Larrea, viéndome en todo tipo de oficios para alcanzar a duras penas la subsistencia, me recomendó con José Luis Restrepo, el dueño de LA PATRIA, el periódico más importante de la región. Entré a ese kínder con otros jovencitos. Comencé escribiendo columnas culturales. Pronto, sin darme cuenta, estaba enamorado de este oficio. Jorge Tobón, un amigo de infancia, recuerda que escribía hasta en mi ropa, y que redactaba sobre cualquier tema, lo que se me venía a la mente.

Usted es conocido por su columna Punto de Encuentro. ¿Cómo surgió esa idea?

Nació de la necesidad de hablar sobre lo que nadie más hablaba. Yo estaba en la sección de cultura, con mis notas, con mi doctorado informal de todo lo que había leído: antologías de Premios Pulitzer, del Nuevo Periodismo en Estados Unidos, de Gay Talese y todo eso que sostiene que el periodismo es el arte de contar, de muchas maneras, lo que otros callan, el arte de nombrar lo que otros ocultan, el arte de encontrarle a cada historia su pulso y un tono para ese pulso. Cuando me propusieron la columna, la vi como una extensión de lo que estaba haciendo en cultura, pero ahora aplicado a la ciudad, la región, la sociedad, la política. Yo quería dar voz a los que no tenían voz, a los humildes, a los olvidados. La columna se convirtió en un espacio para denunciar, pero también para reflexionar.

Usted era muy crítico con los políticos locales. ¿No tenía miedo de las represalias?

Claro que tenía miedo. Pero el miedo no puede paralizarnos. Tratar de silenciar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es infundirle el silencio al miedo. Siempre decía que me sentía valiente detrás de un teclado. Cuando escribía, sabía que estaba haciendo lo correcto. Escribiendo, soy inmune; pero cuando el texto se publica, me vuelvo frágil. Siento que nadie puede hacerme daño mientras las palabras fluyen, pero cuando salen al mundo, ahí sí comienzo a temblar. Es como si la libertad de las palabras escapara del cerco de la vida mundana.

Usted era muy cercano a la gente, a las fuentes. ¿Cómo lograba ganarse su confianza?

La clave es tratar a todos por igual. Yo recibía en mi oficina a todo el mundo: desde un campesino hasta un funcionario público. Escuchaba sus historias, sus preocupaciones. Y cuando escribía, siempre usaba nombres propios. No había medias tintas. Si alguien hacía algo mal, lo decía claramente. Eso generaba confianza, pero también enemigos. El periodismo es el arte de escuchar a los que no tienen voz y de callar a los que hablan demasiado. La verdad no necesita adornos, solo valentía para ser contada.

¿Qué opina del periodismo actual?

El periodismo sigue siendo esencial para la democracia, pero ha cambiado mucho. Ahora hay redes sociales, internet y, con ello, más desinformación. Lo importante es no perder de vista la esencia: contar historias que importen, investigar con rigor y ser independientes. Y, sobre todo, no dejar que el miedo nos impida hacerlo. El periodismo es incómodo por naturaleza y debe seguir siéndolo. Un periodista que no incomoda no está haciendo su trabajo. El periodismo es un espejo que refleja las grietas de la sociedad, aunque a algunos les duela mirarse en él.

¿Y cómo ve la política hoy?

La política hoy es imagológica, es decir, depende más de la imagen que de las ideas. Por eso los periodistas son clave para inflar egos, engrandecer mediocres inteligencias, vender virtudes falsas y convertir la escoria en oro. Ese es todo el cuento. No soy de un partido ni del otro, critico por igual. La imagología busca lograr la aceptación de algo o alguien a través de la imagen, ya sea un político, un detergente, una cantante desafinada o una moda pasajera. Para que funcione, se necesitan medios y, dentro de estos, periodistas. Son ellos quienes construyen ídolos de barro, desenlodan reputaciones o hacen circular mentiras como si fueran moneda valiosa. Por eso, a veces tengo la vaga sensación de que mucho de lo que oímos, vemos y leemos no es del todo verdad. Que en el micrófono, la televisión o la prensa se cuela algo que no corresponde con los hechos y por lo que, tarde o temprano, alguien recibe su tajada. Al final, las mentiras que embellecen lo feo, limpian lo impuro y acallan lo perverso siempre tienen un precio.

Antes de continuar, ¿cómo es la vida de un periodista?

Mi vida en Manizales era sencilla. Me levantaba temprano, leía los periódicos, revisaba las noticias, revisaba los marcadores de fútbol y luego me sentaba a escribir. Mi oficina en La Patria era un punto de encuentro, un lugar donde llegaba gente de todos los estratos a contarme sus historias. Yo creía en el poder de la palabra, en su capacidad para cambiar las cosas. Tal vez para muchas personas de la alta sociedad grecocaldense yo era percibido como un venido a más dentro de una élite provincial venida a menos. Aunque sabía que mis columnas podían generar reacciones violentas, nunca dejé que el miedo ni el sentirme menos me detuvieran. El periodismo es un acto de fe en la humanidad, a pesar de sus errores. A veces, salgo a caminar hacia el apartamento donde vivo con mi hija, cuando llego le cuento lo que oí por el camino. Si me monto en cualquier buseta, dejo que las historias que veo por la ventana o los relatos de la gente me lleven.

¿Cómo se ve como escritor?

Amigos me dicen que les sorprenden dos cosas de mi escritura: que fluye sin esfuerzo ni pretensiones, y que mi ortografía es un desastre. Cometo errores infantiles, lo admito. No puedo publicar nada sin que alguien lo revise. Pero escribir nunca ha sido para mí un asunto de vanidad, ni de querer verme publicado en letras de molde. Escribir es una necesidad, como respirar, como gritar en silencio.

¿Por qué escribir?

Escribo porque es mi forma de comprender. Y es mi alarido también. En la redacción de La Patria dicen que mi presencia aún se siente. No me extraña. Pasé tantos años allí, entre libros, libretas de apuntes y noches de desvelo, que es natural que mi sombra siga rondando. Fernando Alonso Ramírez lo recuerda bien. Una vez entró a mi oficina y, sin mirarlo, levanté el brazo pidiéndole que se quedara quieto. Estaba escribiendo un verso. Aceptaba las interrupciones en cualquier momento, menos cuando escribía poesía. Podía estarse cayendo el mundo, pero si alguien me sacaba de ese trance, se metía en un problema. Porque la poesía, cuando llegaba, no admitía distracciones. Era sagrada. Puedo pasar horas en un poema, mientras que la columna la escribo a saltos durante la semana, o incluso en un embate de media hora.

¿Cómo era usted en la sala de redacción?

Una vez me pusieron a un periodista sin experiencia y, como su jefe en la redacción de La Patria, tuve que adiestrarlo. Mi frase de combate era: “No entiendo”. Todo tenía que explicármelo varias veces, hasta que se entendiera. El pobre terminaba corriendo para evitar ganarse un zapatazo. La sala era un constante hervidero, era divertido trabajar allí, menos para el que caía en desgracia. Una vez, un aprendiz me pidió ayuda con una entrevista que no encontraba justa para el entrevistado. La transformé y, cuando la leyó, me gritó: “¡Así no tiene gracia!”. Le respondí: “No entiendo”. Luego me dijo: “La entrevista quedó muy bien, pero no aprendí nada”. Con una entrevista a Vargas Llosa le pedí al aprendiz que desgrabara la entrevista y nos sentamos a trabajar, y aunque a ese escritor lo conocía bien, actué como si no supiera nada de él. Le pregunté cosas obvias y señalé detalles, gestos y emociones para que el lector los viera. Al final, mi aprendiz aprendió y luego fue colega, como tantos otros en la universidad involuntaria de periodismo que es La Patria. Lo importante ha sido no repetir como loros lo que dicen El Tiempo o El Espectador, sino lo que tiene que decir La Patria, lo que nadie más dice.

Usted mencionó que tenía enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos y por qué lo veían como una amenaza?

Mis enemigos eran aquellos a quienes les incomodaba la verdad. Políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, gente que abusaba de su poder. Yo no tenía miedo de nombrarlos, de exponer sus actos. Eso despertaba resentimientos. Pero yo siempre creí que mi deber era informar, aunque eso significara poner en riesgo mi vida. El periodismo es un acto de rebeldía contra la impunidad.

El 30 de enero de 2002, usted fue atacado frente a las instalaciones de La Patria. ¿Qué recuerda de ese día?

Ese día comenzó como cualquier otro. Terminé mi columna y salí para almorzar con mi hija. Acabábamos de comer, yo iba de vuelta a la oficina y ella a la universidad. Eran casi las dos de la tarde. Estuvimos hablando sobre algo que habíamos leído de Hannah Arendt y haciendo planes para el fin de semana: acampar en el Nevado, por ejemplo. La noche anterior, durmió conmigo como cuando era pequeña, me abrazó como si presintiera que era nuestro último día juntos. Recuerdo también que cuando ella llegó a La Patria a recogerme, la secretaria nos vio tan contentos que dijo: “Así deberían ser los padres con los hijos”. Un rato después, cuando regresábamos, escuché disparos en la esquina frente a la entrada del periódico. Caí al suelo, herido. Lo último que recuerdo es el rostro de un hombre en una moto. Luego, todo fue oscuridad. En el hospital se dieron cuenta de que las heridas eran demasiado graves. Dos días después, murió mi cuerpo, pero no mis ideas. Las balas pueden callar una voz, pero no alcanzan a silenciar la verdad.

Fue un asesinato que conmocionó al país. ¿Cómo fue el proceso judicial y qué papel jugó el político Ferney Tapasco?

Yo presentía desde hacía tiempo que algo me iba a pasar. Vivíamos en un apartamento grande, muy contentos. Mi hija y yo nos trasnochábamos hasta la una de la mañana tomando café, explicándonos las materias de filosofía de sus cursos. Preparábamos el desayuno juntos. Pero siempre le dije: “Hija, si algún día me pasa algo, solo tengo un enemigo declarado. No soy de enemigos, pero hay uno que de verdad me odia y se llama Ferney Tapasco”. Le añadía: “Recuerda ese nombre. Si me pasa algo, fue Ferney Tapasco”.

¿Usted conocía a ese político en persona?

No, pero lo conocí. Luego de esas denuncias, ocurrió un episodio en un bar de Manizales, en un claroscuro al fondo del local. De repente, una persona se me acercó por detrás, me quitó las gafas, las tiró al suelo, las pisó y me dijo, palabras más, palabras menos, que se llamaba Ferney Tapasco y que me iba a matar. Me asusté, pero sin perder el control, recogí las gafas y le dije que antes de matarme, tenía que pagar mis gafas. A los dos días, llegaron a La Patria unas gafas nuevas. Me las entregó Tapasco y me pidió disculpas. “La violencia es el arma del que no tiene la razón”, dijo Pascal. Le faltó agregar que también es una forma de prepotencia y soberbia. La investigación reveló, además, que algunos de los asistentes de Tapasco tenían vínculos con grupos criminales y una escuela sicarial en el corregimiento de Arauca, en Palestina. Al final, la justicia llegó. Fue un proceso largo y doloroso, con casi una docena de personas asesinadas en un intento por borrar el rastro que llevaba hasta el autor intelectual. Incluso un vendedor de dulces frente a La Patria, testigo que vio durante dos horas al sicario esperándome, fue suicidado en una quebrada. No fue un proceso fácil. El periódico La Patria y mi familia pidieron justicia por más de 15 años. Tras una primera absolución, la condena de Tapasco fue confirmada: 28 años de prisión. Su condena fue un mensaje claro: la impunidad no puede triunfar. La justicia tarda, pero llega, aunque el esclarecimiento de mi caso sea único en la larga lista de periodistas asesinados en este país.

¿Qué impacto tienen esas muertes en el periodismo colombiano?

Muchos colegas siguieron mi ejemplo denunciando la corrupción y la injusticia. Aunque el camino es difícil, creo que el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa para cambiar la sociedad. Cada palabra escrita es un acto de resistencia y de avanzada contra la barbarie.

Usted fue asesinado en 2002. ¿Qué mensaje les dejaría a los periodistas de hoy?

Les diría que no se callen, que investiguen, que pregunten, que no se conformen con la superficie. Que sigan escribiendo, denunciando, contando la verdad. Pero también que cuiden su vida, que no subestimen los riesgos. El periodismo es un oficio noble, pero peligroso. Y a la sociedad le diría que valore a sus periodistas, que los proteja. Porque cuando matan a un periodista, no solo silencian una voz, sino que le roban a la sociedad su derecho a saber. La palabra es el último refugio de la dignidad. Este es el gran mal de este país: la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe, que es la palabra. El periodismo no es un trabajo, es una misión.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

(Sonríe) Como un hombre que amó las palabras. Un poeta que encontró en el periodismo una forma de luchar por la igualdad. Y, sobre todo, como alguien que creyó en el poder de la verdad. Si mi trabajo inspiró a otros a seguir este camino, entonces mi vida tuvo sentido. La vida no es más que un simulacro del paraíso, y nuestro deber es hacerla un poco menos imperfecta. Las palabras son semillas, y el periodismo, el campo donde germinan. La verdad no muere, se siembra. Hay que aprender a oír. Hay cosas que todo el mundo sabe, cosas obvias. Hay que decirlas aunque sean pocos los que escuchen. No soy un héroe, los héroes son de mármol; solo soy un hombre que decidió no callar. El domingo antes de que me mataran, apareció en el Papel Salmón, el suplemento cultural de La Patria, un poema mío. Los primeros versos decían:

Yo sé que te impacientas

muerte

con la osadía de los jóvenes

que su temeridad te excita...

-

Profesor de la Universidad de los Andes

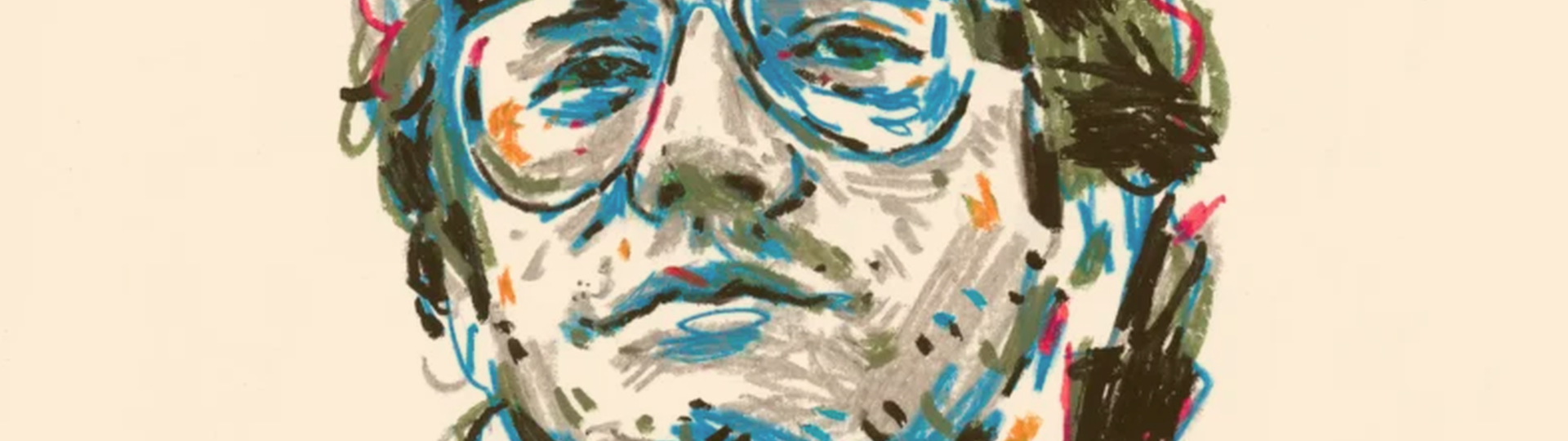

Orlando Sierra Hernández

(1959-2002). Fue un destacado periodista que llegó a ser subdirector del diario La Patria de Manizales. Su memoria se mantiene activa en el periódico y su ausencia todavía la reciente la ciudad. El suyo es el único caso de periodista asesinado en Colombia en el que se condenó a toda la cadena criminal involucrada en su asesinato.

El dato

En Colombia, desde 1977 hasta 2024, han sido asesinados 168 periodistas por realizar labores informativas.

Ilustración | Santiago Guevara

La Sala de Redacción de Ausentes es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), del que se pueden informar más visitando www.memoriasdelperiodismo.co

Actualizado el: Dom, 02/02/2025 - 09:27