La empresa Tángara Forest S.A.S desarrolla un proyecto de carbono en los manglares y bosques tropicales del Pacífico colombiano que ya ha vendido un millón de bonos. La compañía dice que son tierras privadas, pero mapas oficiales muestran que incluye tierras de un consejo comunitario afrocolombiano e incluso se podría traslapar con las tierras de dos más. El conflicto entre la empresa y las comunidades locales que dicen no haberse beneficiado del proyecto ya llegó a manos de un juez de restitución de tierras.

Rutas del Conflicto y CLIP

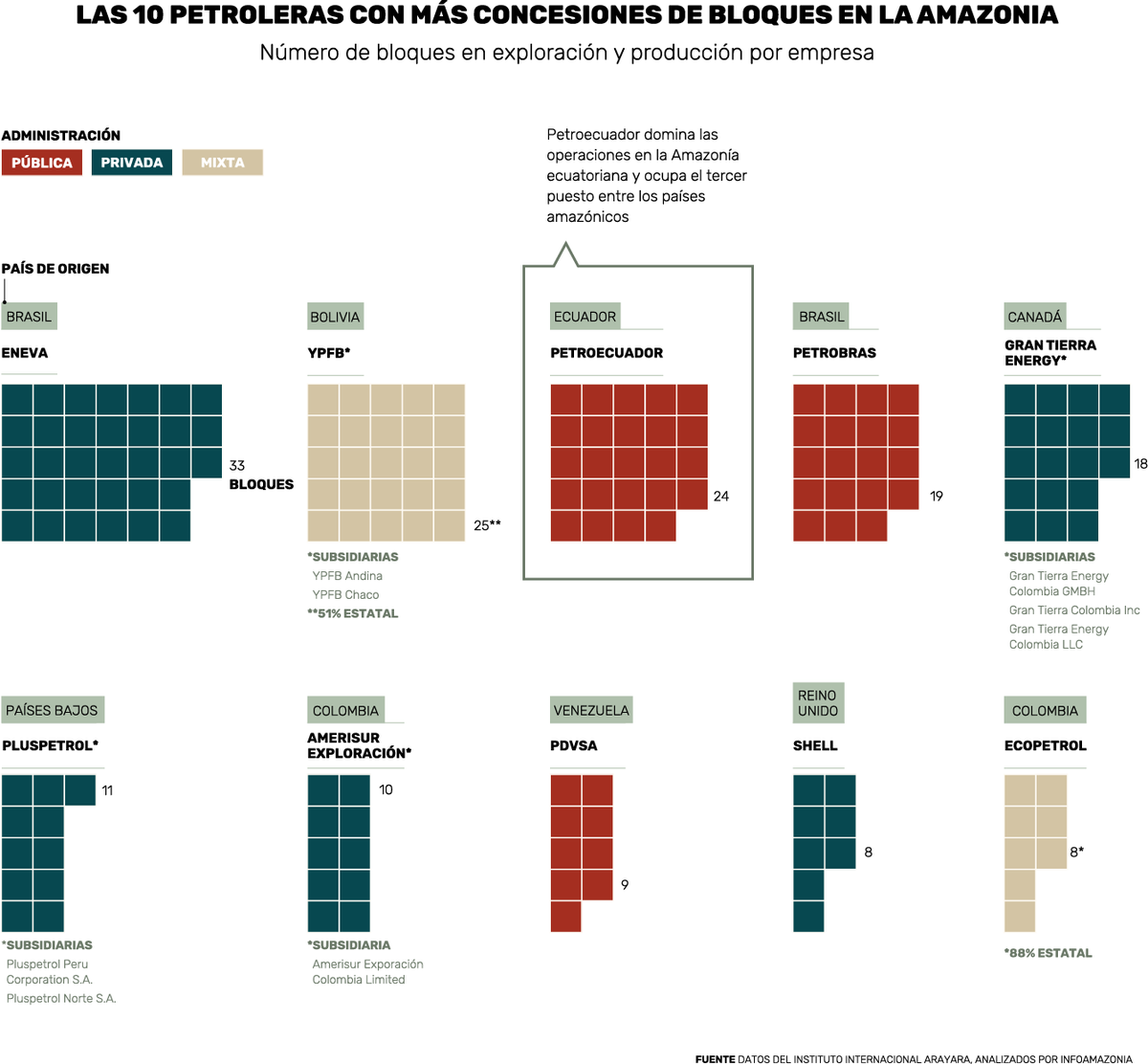

En los últimos seis años han surgido en Colombia un centenar de iniciativas privadas en el mercado voluntario de carbono, enlazando a comunidades que conservan ecosistemas clave para contrarrestar la crisis climática global con empresas que quieren reducir la huella ambiental que deja su consumo de combustibles fósiles como petróleo o carbón.

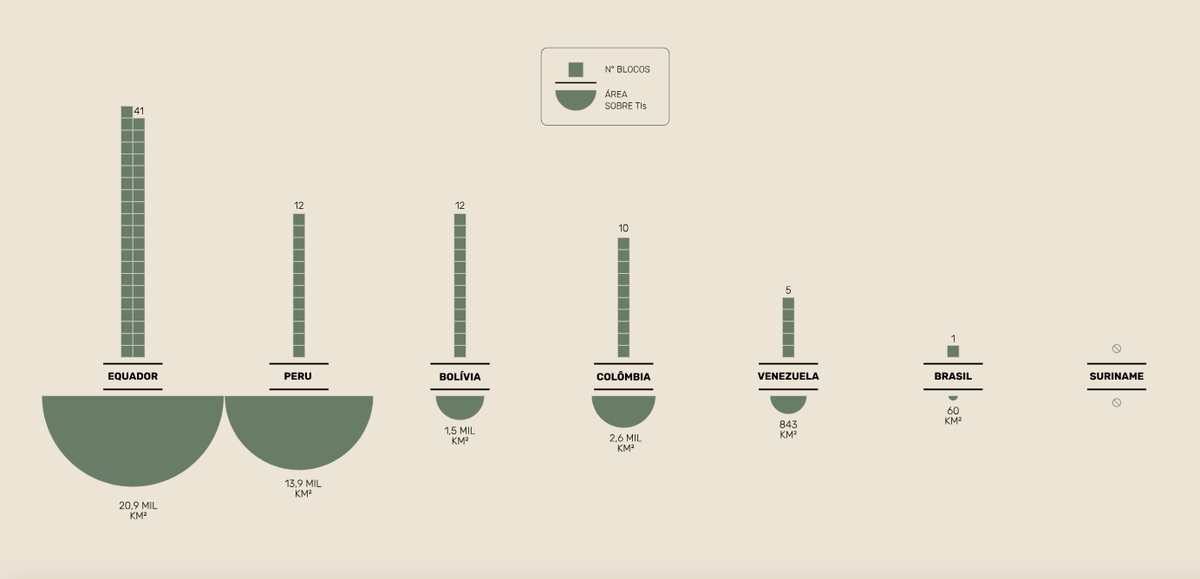

Desde los bosques húmedos tropicales de la Amazonia y del Pacífico hasta los manglares caribeños, las sabanas de la Orinoquia y los páramos de los Andes, la inmensa mayoría de estos proyectos llamados Redd+ gira en torno a comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos pueblos étnicos resultan atractivos como socios para este tipo de proyectos porque tienen tanto titularidad colectiva como gobernanza efectiva de extensos territorios boscosos que remueven dióxido de carbono de la atmósfera. Así pueden vender bonos por el carbono que se ha dejado de emitir a empresas que buscan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas empresas quieren ser más ‘carbono neutrales’ o disminuir el monto del impuesto al carbono que deben pagar al Estado colombiano por su consumo de gasolina y otros combustibles fósiles.

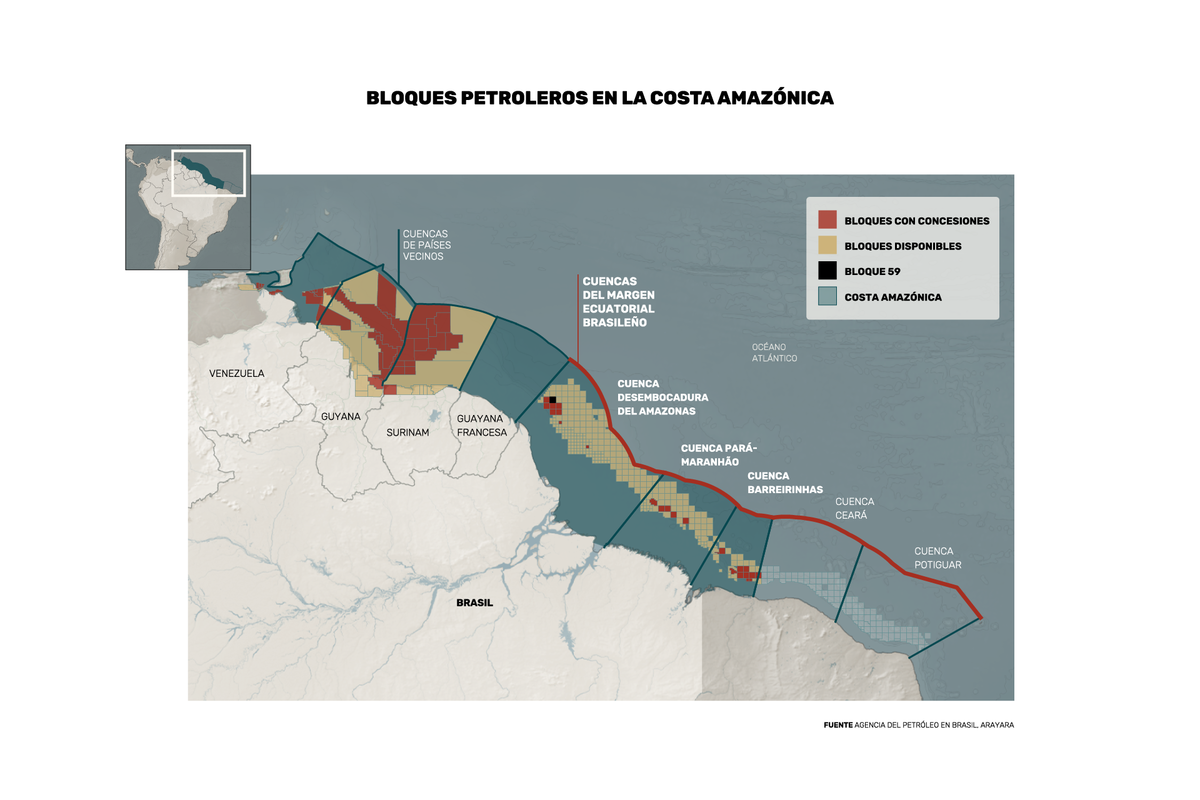

Muchas de estas iniciativas están en el Chocó biogeográfico, una región de Colombia mayoritariamente a orillas del océano Pacífico y cubierta por frondosas selvas tropicales y manglares que se extienden desde el golfo de Urabá hasta la frontera con Ecuador. Es uno de los mayores ‘puntos calientes’ de biodiversidad en el mundo y hogar de miles de especies endémicas.

Allí hay al menos 32 proyectos de este tipo en distintas fases de aprobación, según un análisis hecho por la alianza periodística Carbono Opaco tras examinar las plataformas de los cuatro estándares de certificación que operan en el país. De las 19 iniciativas que han sido certificadas y pueden hoy vender bonos en el mercado, 18 son operadas por una sumatoria de 55 consejos comunitarios afrocolombianos y ocho resguardos de indígenas embera.

Sólo una de ellas no gira en torno a comunidades étnicas: el proyecto Tángara. A diferencia de las demás, se lleva a cabo en dos predios privados de bosques y manglares ubicados a 40 minutos en lancha al sur del puerto de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. A diciembre de 2024 había vendido un millón de bonos en el mercado voluntario de carbono.

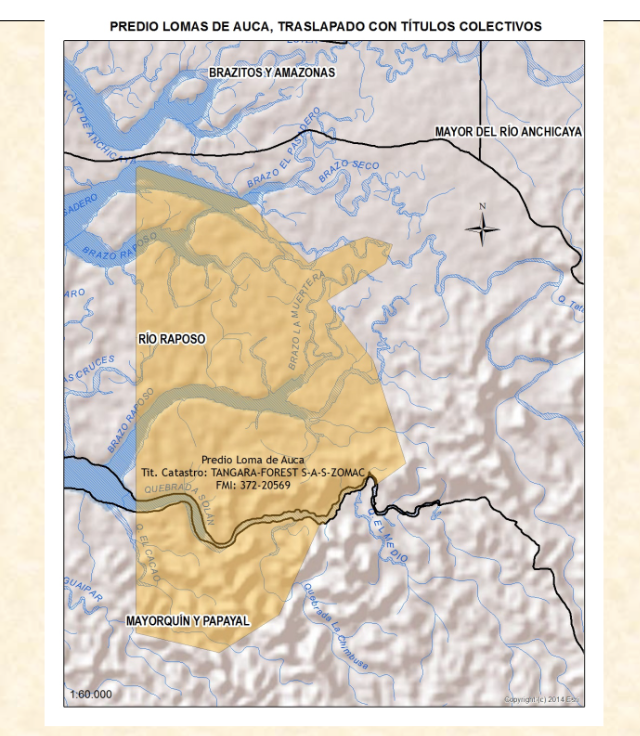

Pero el trasfondo de esas tierras es más complejo. Los predios que albergan el exitoso proyecto - y que sus empresas proponentes sostienen que son privados - coinciden en parte con las tierras que dos consejos comunitarios afrocolombianos recibieron del Estado hace casi tres décadas. Los habitantes de esa zona descubrieron la existencia del proyecto Tángara hace cinco años, durante una reunión con otra empresa de carbono con la que estaban considerando diseñar un proyecto similar para vender bonos.

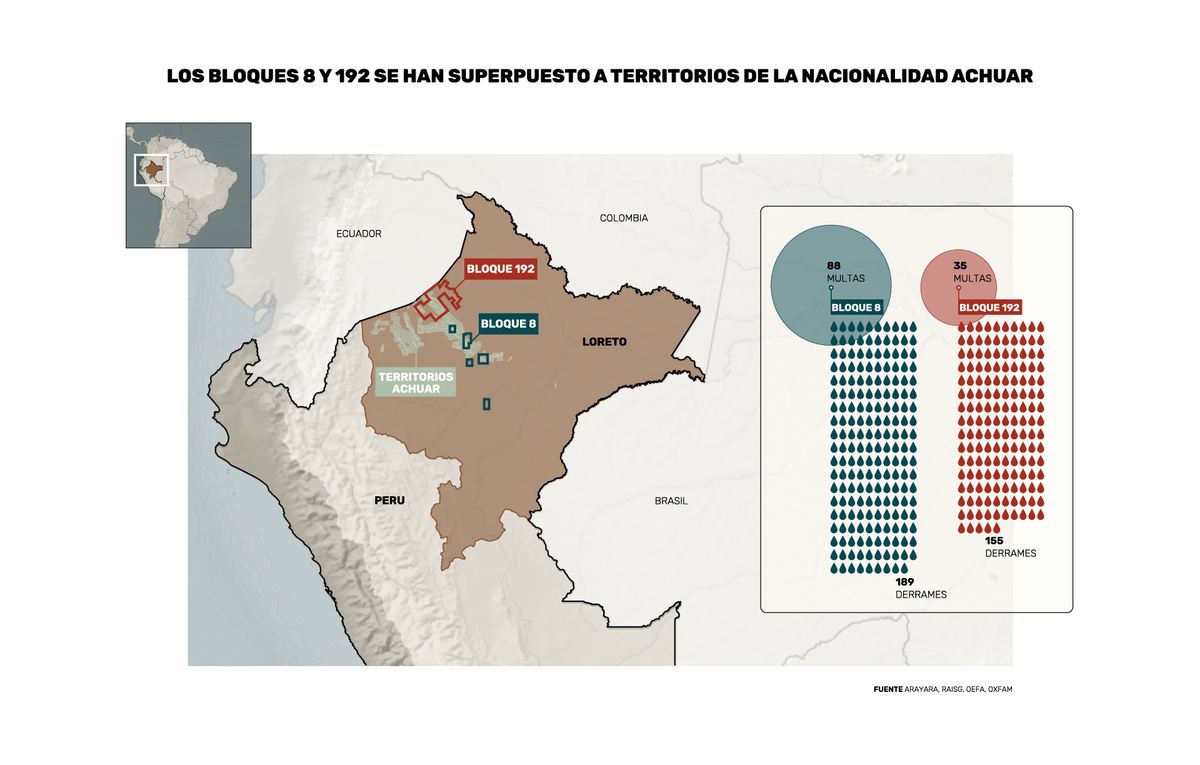

Las cartografías oficiales del Estado colombiano parecen darles la razón a los locales. Aunque son confusas, dado que reposan polígonos distintos para los mismos consejos comunitarios en dos entidades distintas del Gobierno nacional a cargo de la gestión de tierras, ambas muestran un traslape entre los predios de los afrocolombianos y los que Tángara defiende como suyos. En los polígonos de la Agencia Nacional de Tierras, el proyecto se traslapa con los consejos comunitarios de Río Mayorquín y Papayal por un lado y de Río Raposo por el otro, mientras en los que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) únicamente hay un traslape con el primero. Un estudio de títulos contratado por esas dos comunidades concluyó que hay un traslape con esos dos consejos comunitarios, así como con un tercero llamado Bracitos y Amazonas. De hecho, los líderes de Mayorquín y Raposo dicen no haberse enterado de la existencia del proyecto Tángara sino cuando ya estaba aprobado. Sostienen que no han sido incluidos de ninguna manera dentro de la iniciativa ni han recibido sus beneficios económicos, pese a la superposición de los predios y lo que, como mínimo, parece un conflicto de tierras.

En todo el Pacífico colombiano solo hay un proyecto de carbono en tierras privadas. Pero en realidad se traslapa con al menos un consejo comunitario afro. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Entre tanto, la empresa promotora Tángara Forest S.A.S. Zomac insiste en que los documentos legales acreditan su propiedad de esos predios y que la cadena de posesión privada de esos terrenos se remonta al siglo XIX. Argumenta que múltiples entidades públicas así lo han indicado, incluyendo el Ministerio del Interior que certificó, según la interpretación de la empresa, que en dichos predios no había presencia alguna de comunidades étnicas, a pesar de que los polígonos oficiales de los consejos comunitarios que reposan en las entidades estatales responsables de temas de tierras y catastro muestran claramente la existencia de un traslape. “Estamos totalmente seguros y certeros de que hemos desarrollado el proyecto en predios privados y, como tal, que es un proyecto privado”, dice el gerente del proyecto Carlos Eduardo Domínguez.

Tanto la empresa como las comunidades reconocen, eso sí, la existencia de un conflicto de tierras que ya llegó a la justicia, dado que ningún espacio anterior de diálogo permitió resolverlo. Esa solución probablemente vendrá de los jueces especializados en restitución de tierras que deberán fallar dos casos que ya le remitió la Unidad de Restitución de Tierras en nombre de los dos consejos comunitarios, a causa del despojo y el desplazamiento en manos de guerrillas en el conflicto armado. La razón es que, aunque el actual conflicto por el carbono no forma parte de esa oleada anterior de violencia, la titularidad de la tierra es parte central del proceso legal.

Un punto central del pleito es que los documentos del proyecto Tángara elaborados por Tángara Forest S.A.S. Zomac y la empresa Biofix Consultoría S.A.S. BIC, que la primera contrató para estructurarlo, afirman que el Ministerio del Interior certificó que en el área donde se lleva a cabo la iniciativa ambiental no hay comunidades afro. Sin embargo, el documento que citan como soporte en realidad no afirma eso: solo indica que en la visión del ministerio, no requiere consulta previa, libre e informada por tratarse de una iniciativa ambiental, pero no entra a determinar si allí había comunidades étnicas.

Las dos empresas que auditaron el proyecto, Icontec y Aenor, detectaron la presencia de comunidades afro allí, pero dieron credibilidad a la explicación de los desarrolladores de que son terrenos privados. Ni ellos ni el certificador BioCarbon Registry respondieron si cotejaron el área de la iniciativa con mapas oficiales de territorios colectivos étnicos.

Estos son algunos de los hallazgos de Rutas del Conflicto, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Mongabay Latam, aliados del proyecto Carbono Opaco, investigación periodística coordinada por el CLIP y que reúne a 14 medios de ocho países, para reportar cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina. Rutas tuvo el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y la alianza ha sido respaldada por el Centro Pulitzer.

El proyecto Tángara y sus proponentes

Al navegar hacia el sur desde Buenaventura, la mayor ciudad colombiana sobre el océano Pacífico, el paisaje cambia súbitamente. Después de que la lancha deja la bahía abierta donde está ubicado el puerto, flanqueada por riscos rocosos coronados de bosque verde, se adentra en un laberinto de canales salobres y ríos de agua dulce que se extiende por un centenar de kilómetros. Delinean sus orillas árboles de mangle de hasta treinta metros de altura, en cuyas frondosas ramas se perchan pelícanos y cormoranes y cuyas raíces forman pronunciados arcos sobre el estero.

Decenas de consejos comunitarios se suceden unos a otros, sus pobladores afrocolombianos morando en aldeas de casas palafíticas de madera, cuyos nombres retoman los de los riachuelos que desembocan en los manglares y luego en el mar. Su vida, al igual que la de la flora y la fauna en la zona, está marcada por los dos cuerpos de agua que los rodean: el mar y los ríos llenos de meandros por donde navegan sus botes, en una región sin vías terrestres

Uno de los muchos asentamientos palafíticos ribereños en los consejos comunitarios al sur de Buenaventura donde se realiza el proyecto Tángara. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

Es aquí donde está ubicado el Proyecto de Conservación Tángara REDD+, que promete “mitigar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de CO2 al evitar la deforestación del bosque” y “contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante la protección del hábitat de especies en peligro de extinción”, según explica su documento de diseño de proyecto (PDD, en la jerga del sector) disponible en la plataforma de la certificadora colombiana BioCarbon Registry que lo avaló. El proyecto busca lograrlo mediante la venta de créditos de carbono generados por “la conservación de 14.200 hectáreas” de manglares y de bosque húmedo tropical costa adentro a lo largo de 30 años, en dos predios contiguos que otro de sus documentos describe como “de índole privada”.

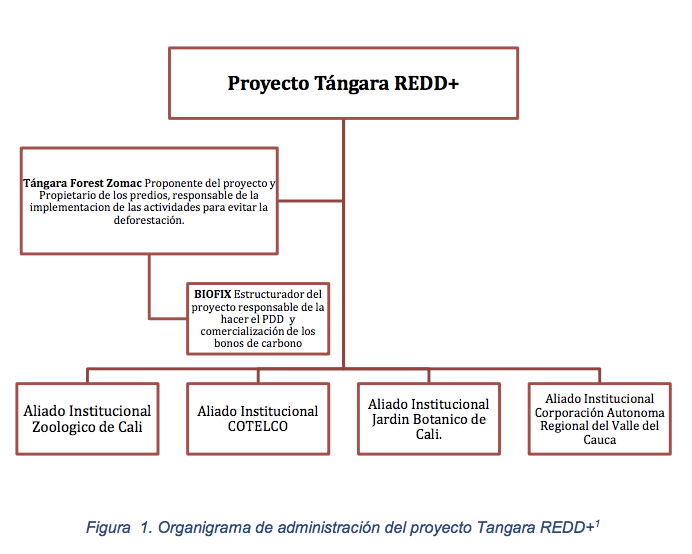

Su proponente principal es la empresa Tángara Forest S.A.S. Zomac, aunque los documentos del proyecto incluyen también a un puñado de otras empresas y entidades. La empresa Biofix Consultoría S.A.S. BIC aparece en los documentos como estructuradora del proyecto y comercializadora de sus créditos, y otras cuatro -el Zoológico de Cali, el Jardín Botánico de Cali, el gremio hotelero Cotelco y la autoridad pública ambiental regional CVC- figuran como sus “aliados institucionales”. Un organigrama en el PDD así lo corrobora.

Organigrama de actores involucrados según el documento de diseño del proyecto (PDD), disponible en la plataforma de certificación de BioCarbon Registry.

Tángara Forest S.A.S. Zomac es, según los documentos del proyecto, el “proponente”, “propietario de los predios” y “responsable de la implementación de las actividades para evitar la deforestación”.

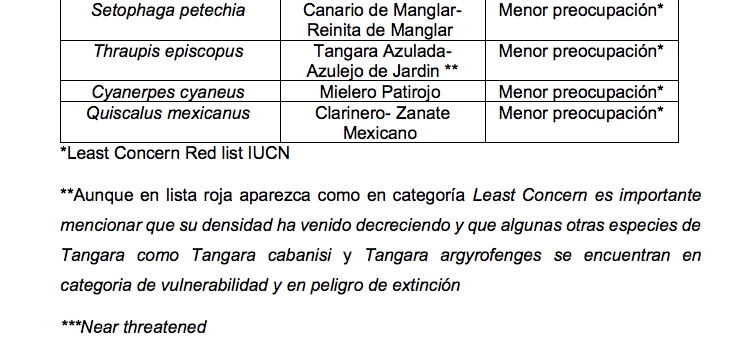

Su nombre y su logo aluden, al igual que el título de su iniciativa de carbono, a una familia de aves pequeñas y sumamente coloridas que se encuentran únicamente en el continente americano y que están presentes en casi toda Colombia. Fue bautizado así porque, según el PDD elaborado por Biofix para Tángara Forest, “se observan en el área del proyecto” y “se encuentran dentro de la Lista Roja de la UICN [de animales amenazados a nivel mundial] y están catalogadas como una especie en peligro de extinción”. Los documentos no explican, sin embargo, cuál tángara presente en el área del proyecto enfrenta ese nivel de riesgo. De hecho, las dos que cita como amenazadas o en peligro de extinción no aparecen reportadas para Colombia, sino que viven una entre México y Guatemala, y la otra entre Perú y Bolivia.

El PDD del proyecto Tángara explica que su nombre se debe a la presencia de esas aves en el área y a que están en peligro de extinción. Las dos especies que menciona como en riesgo, sin embargo, no han sido observadas en Colombia.

Tángara Forest, la empresa, fue constituida en septiembre de 2018 en Buenaventura, con el objeto de realizar “actividades relacionadas con la emisión, validación, verificación, registro, expedición y comercialización de bonos de carbono y la estructuración de proyectos Redd y Redd+”. En sus documentos corporativos se repiten los nombres de tres personas que han figurado como sus representantes legales y accionistas en distintos momentos a lo largo de los últimos seis años: Óscar Javier Peláez González, Óscar Ricardo Peláez Herrera y Andrés Jordán Herrera.

A junio de 2023, sus accionistas eran la empresa Negocios Tramontana S.A.S. (con un 51% de las acciones), Óscar Ricardo Peláez Herrera (con 24.5%) y Andrés Jordán Herrera (con 24.5%), según consta en un acta de cámara de comercio. A su vez, Negocios Tramontana -que se llamó Peláez Herrera S. en C. hasta septiembre de 2022- contaba con Peláez González como gerente principal y Peláez Herrera y Jordán Herrera como gerentes suplentes a enero de 2025. A la fecha de publicación, en Tángara Forest el representante legal era Peláez González -quien ya había figurado como titular del 51% de sus acciones entre 2018 y 2019- con Peláez Herrera y Jordán Herrera como sus suplentes.

Los tres aparecen en varios de los documentos del proyecto Tángara. Óscar Javier Peláez, un abogado y criminólogo que postuló en 2016 al cargo de Procurador General de la Nación y que en años recientes se ha dedicado al arte, figura como “proponente del proyecto” y “titular de los predios” en un informe de monitoreo hecho por los desarrolladores de la iniciativa de 2021. También aparece como gerente de Tángara Forest y persona de contacto en un informe de auditoría hecho por Icontec en 2018. Andrés Jordán, un administrador de empresas que trabajó durante una década en la industria farmacéutica, aparece como gerente general de Tángara Forest y persona de contacto en ese mismo informe de monitoreo de 2021. Los dos, más el ingeniero industrial Óscar Ricardo Peláez, quien trabaja como vicepresidente de la empresa automotriz vallecaucana Fanalca, figuran como representantes de Tángara Forest en otro informe de la auditora española Aenor de 2019.

Óscar Javier Peláez ha tenido vínculos con al menos dos de las entidades presentadas como aliadas institucionales del proyecto en Buenaventura. Fue presidente de la junta directiva de la Fundación Zoológico de Cali que -según el PDD- ha realizado actividades de “liberación de fauna nativa decomisada en el área del proyecto”, incluyendo guatines, armadillos, cusumbos, serpientes y varias especies de aves. De hecho, el PDD señala que el proyecto inició el 3 de enero de 2010, fecha en que el zoológico “establece acciones de fortalecimiento a la gobernanza de los predios del propietario”. Peláez también ha sido miembro de la junta directiva del Jardín Botánico de Cali, que -según un informe de auditoría de 2018- “da su apoyo y aval al proyecto REDD”.

Además de Tángara Forest, la empresa Biofix Consultoría S.A.S. BIC figuraba a enero de 2025 como titular (‘holder’) del proyecto en la plataforma de la certificadora y ha sido, según sus documentos, el “estructurador del proyecto responsable de hacer el PDD y la comercialización de los bonos de carbono”. Fundada en 2018, Biofix es hoy uno de los actores más visibles del mercado de carbono en Colombia con diez proyectos en marcha, incluyendo cinco en el Pacífico, cuatro en la Amazonia y uno en la Orinoquia. Desde hace dos años también impulsa dos proyectos Redd+ en la Amazonia brasilera. Una de sus iniciativas colombianas, Kaliawiri, fue cuestionada por un informe de Carbon Market Watch, una ONG europea que monitorea el mercado de carbono, de haber posiblemente inflado sus resultados ambientales, algo que Biofix negó y describió como “falso”.

Su gerente desde febrero de 2024 es Carolina Jarro, una bióloga que fue subdirectora técnica de Parques Nacionales Naturales de Colombia por más de una década, la agencia estatal que custodia las 65 áreas del sistema de parques nacionales del país. Su figura más visible, sin embargo, ha sido su fundadora, representante legal suplente y hasta hace poco gerente, Ana Milena Plata Fajardo, una economista con doctorado en economía forestal de la Universidad Federal de Paraná en Brasil que trabajó en la oficina de negocios verdes del Ministerio de Ambiente entre 2016 y 2018, y más recientemente presidió la junta directiva de Asocarbono, el gremio que reúne a los actores del mercado de carbono en Colombia. Plata y el abogado y actual gerente jurídico Marco González Carantón son los beneficiarios finales de Biofix, como accionistas únicos de la empresa Biofix Group S.A.S. que la controla.

El proyecto Tángara no aparece hoy en la página web de Biofix BIC, pero sí figuraba hasta al menos mayo de 2023 y era presentado como “el único proyecto que se desarrolla en predios privados al sur de la bahía de Buenaventura”, como consta en capturas de pantalla hechas por la herramienta Internet Wayback Machine. De hecho, en su página Biofix celebraba que “esta iniciativa es de las pocas a nivel nacional que incorpora en su metodología las remociones por carbono azul adicionales a las generadas por las áreas boscosas muy húmedas tropicales”.

La página web de Biofix incluía el proyecto Tángara hasta al menos mayo de 2023, como muestra una captura hecha por la herramienta Internet Wayback Machine.

Biofix explicó a esta alianza periodística que tuvo un acuerdo comercial con Tángara Forest desde mayo de 2018 hasta mayo de 2022. “A la fecha no existe un vínculo comercial o jurídico vigente entre la empresa Biofix BIC y Tangara Forest S.A.S Zomac”. Pese a ello, a enero de 2025, Biofix Consultoría figuraba aún como “holder” (titular) y “participante” del proyecto en la plataforma de la certificadora BioCarbon.

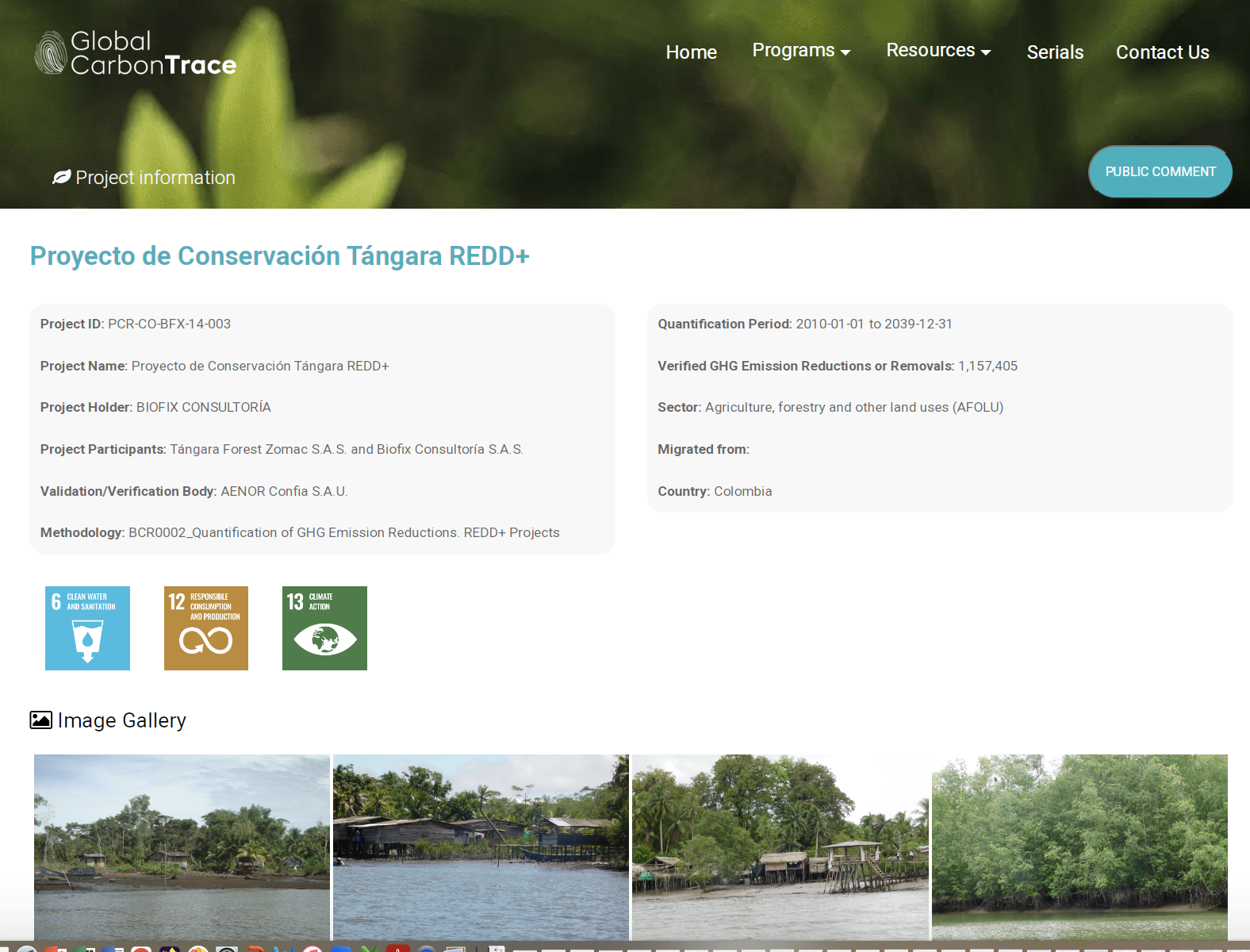

La ficha del proyecto Tángara en la plataforma del certificador BioCarbon listaba a Tángara Forest y Biofix Consultoría como participantes del proyecto, y a la segunda como su titular, a enero de 2025.

El proyecto Tángara llega al mercado

Luego de que el proyecto Tángara fuera estructurado por Tángara Forest con Biofix, recibió el visto bueno de la auditora colombiana Icontec en diciembre de 2018 y también de la española Aenor en noviembre de 2019. Fue luego registrado por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (antes conocida como ProClima) ese mismo mes. Un día después de ser aprobado, el 20 de noviembre de 2019, fue canjeada su primera cosecha de 348 mil bonos, según confirma la plataforma de BioCarbon. Dos años después, en julio de 2021, tuvo una tercera auditoría por parte de Icontec.

A diciembre de 2024, el proyecto Tángara había transado 1,002,849 créditos, según el registro de transacciones de BioCarbon.

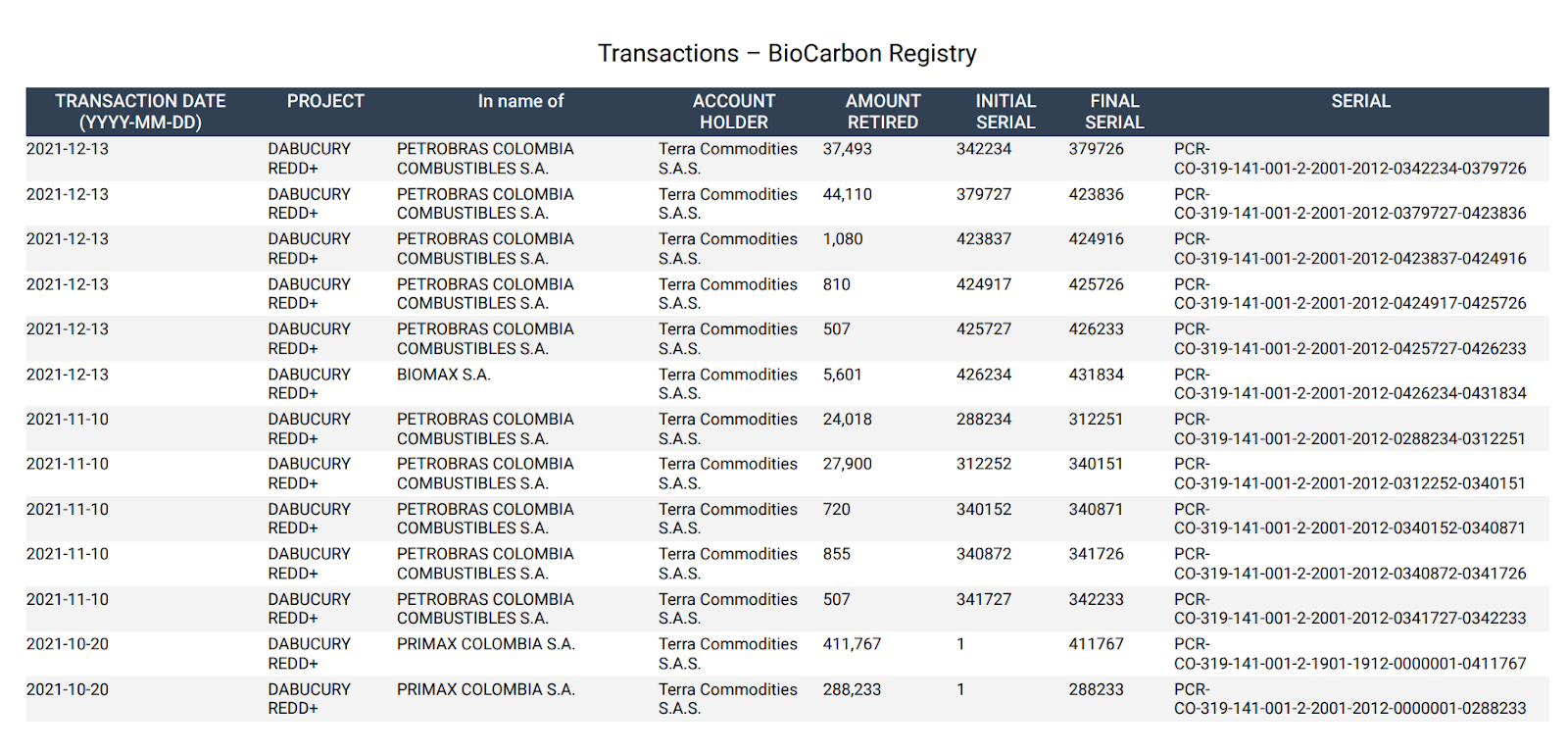

No es posible conocer la identidad de ninguna de las empresas compradoras porque, desde mediados de 2024, BioCarbon Registry eliminó de su plataforma de transacciones el nombre de los usuarios finales de los créditos. Hasta ese momento, un ciudadano podía consultar quiénes habían usado los bonos de cualquier proyecto certificado por BioCarbon Registry en su plataforma, bajo una columna denominada ‘en nombre de’ (‘in name of’), como se observa en la ficha de transacciones de otro proyecto consultada en dicha plataforma y citada en un reportaje anterior de esta alianza periodística. Esa columna aparece hoy vacía

Ficha de transacciones de bonos de los proyectos Dabucury y Tángara, en la plataforma de BioCarbon Registry que los certificó, consultadas en diciembre de 2023 y septiembre de 2024 respectivamente. Se puede observar que la columna que identificaba a sus usuarios finales ahora aparece en blanco.

Esta alianza periodística escribió a BioCarbon el 1 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025 solicitando el nombre de las empresas que han canjeado créditos del proyecto Tángara, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió por qué decidió eliminar de su plataforma la identidad de los usuarios finales de los créditos vendidos por los proyectos que ha certificado.

Consultada por esta alianza periodística, la empresa Tángara Forest identificó a tres compradores: las gasolineras Terpel y Biomax, y la empresa de transporte de hidrocarburos Cenit.

Un proyecto, dos predios y tres consejos comunitarios

Pese a que ninguna comunidad afrocolombiana figura como proponente en el proyecto Tángara, los dos predios donde la empresa Tángara Forest lo lleva a cabo (uno llamado Loma de Auca de 10.500 hectáreas y otro llamado Playa de Cuchas de 3.700 hectáreas) coinciden en parte con tierras que el Estado colombiano otorgó a dos comunidades afrocolombianas para su uso colectivo. Estas titulaciones colectivas de tierras comenzaron desde la década del noventa como parte de una iniciativas de reforma agraria y protección de minorías étnicas.

Los dos lados cuentan historias distintas del origen de los terrenos.

Según el PDD del proyecto Tángara elaborado por Biofix, los derechos del carbono en dichos predios están en cabeza de su propietario, Tángara Forest, “toda vez la propiedad se encuentra legalmente amparada bajo un justo título y en cabeza de una sola persona despejando cualquier tipo de dudas sobre quién es el titular del dominio del inmueble como de los bonos de carbono”.

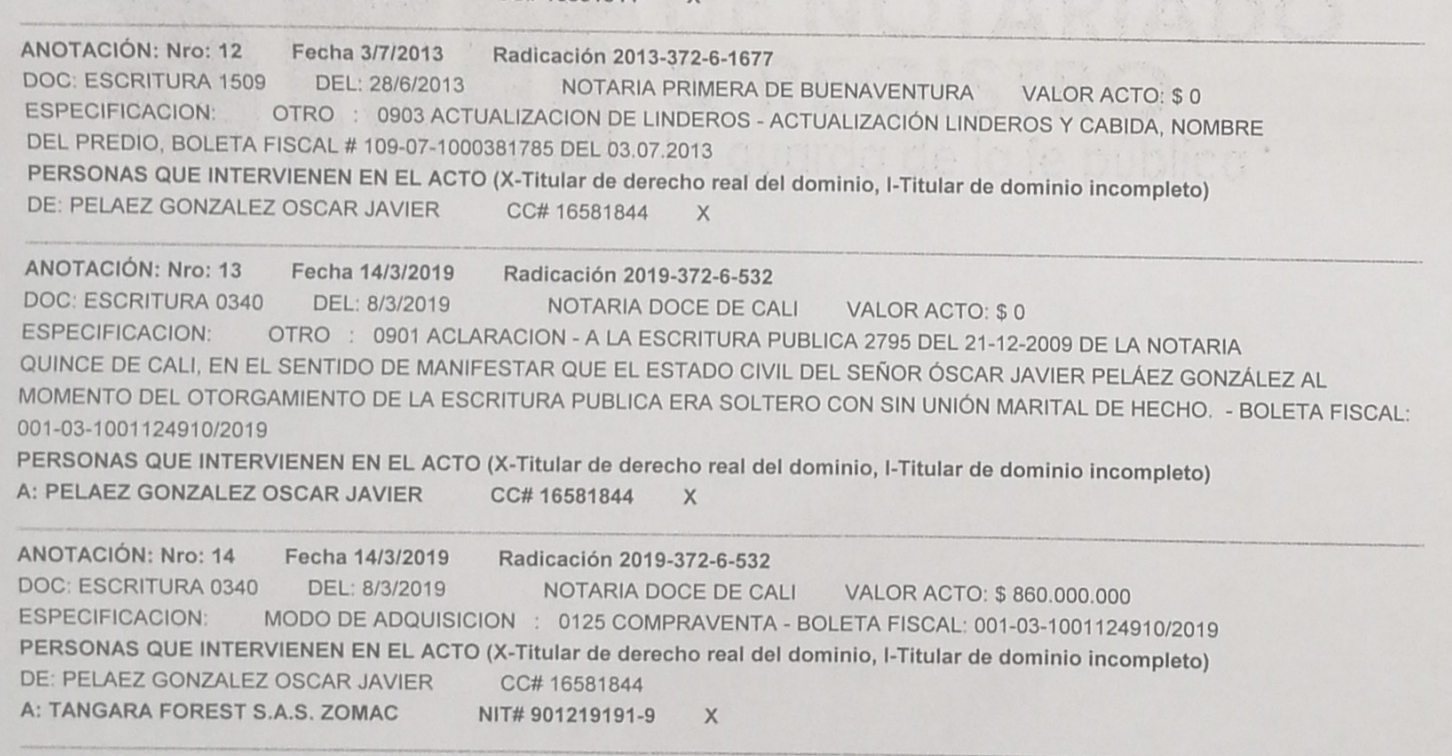

Los dos predios parecen haber estado en manos de Óscar Javier Peláez o de empresas conectadas a él desde hace más de tres décadas, según consta en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios disponibles en la Superintendencia de Notariado y Registro, y en actas de Cámara de Comercio de las sociedades dueñas que esta alianza periodística consultó.

Según los certificados de tradición y libertad, la actual propietaria Tángara Forest S.A.S. Zomac adquirió el predio Playa de Cuchas el 12 de diciembre de 2018 y el de Loma de Auca el 8 de marzo de 2019, por medio de lo que describe como una “compraventa de boleta fiscal”. Se lo compró a su hoy representante legal Óscar Javier Peláez, quien -según ese mismo certificado- hizo una actualización de los linderos y cabida de los predios en 2013 y les cambió el nombre a los que hoy llevan de Loma de Auca y Playa de Cuchas. Él se había convertido en propietario de Loma de Auca (en algunos documentos también llamado Lomas de Auca) en 2009 y de Playa de Cuchas (en ocasiones llamado Playa de Chuchas) en 2010 tras la liquidación comercial de otra sociedad llamada Sinergia.

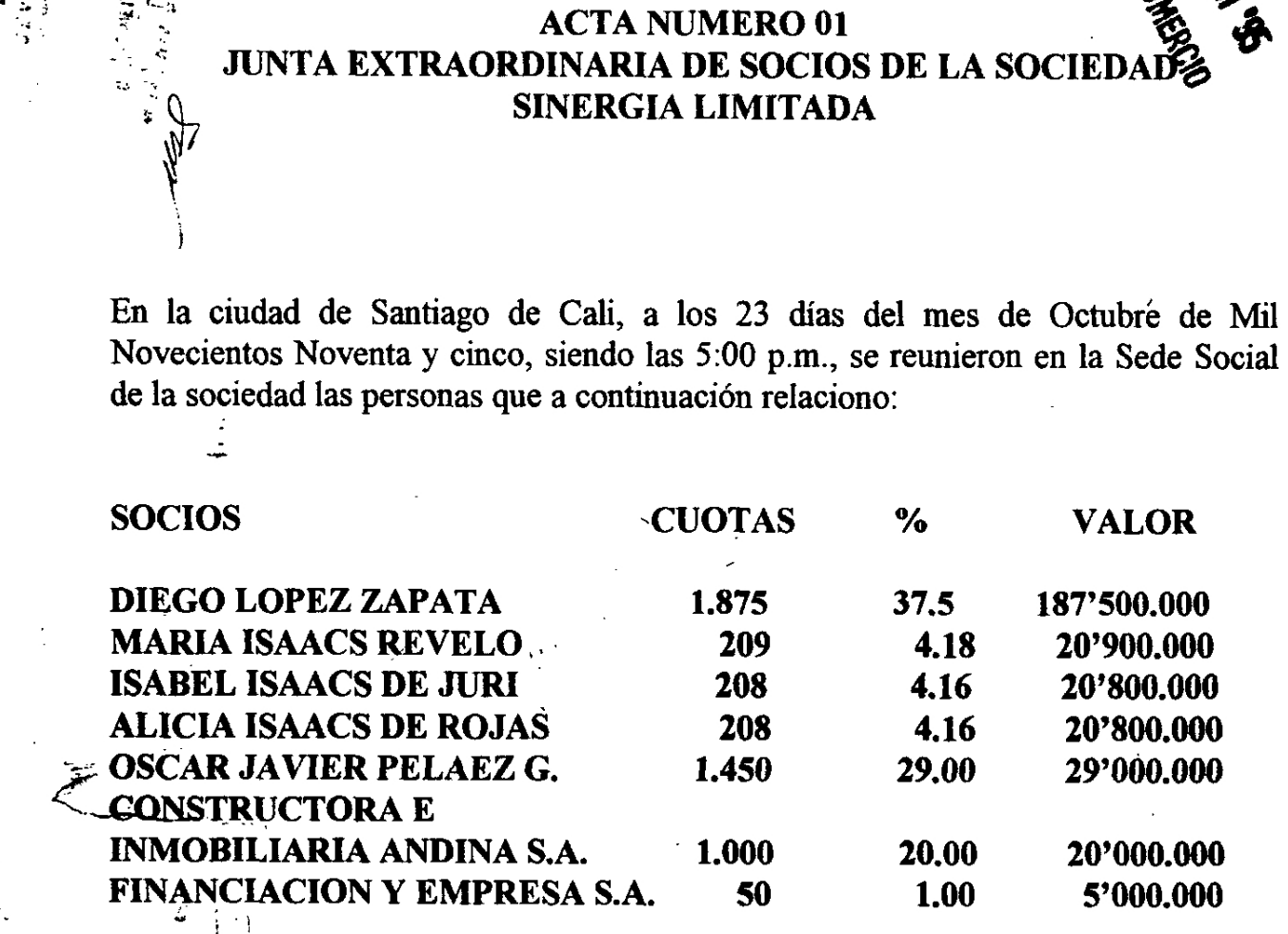

El nombre de la empresa que transfirió los predios a Peláez por “adjudicación en la liquidación de sociedad comercial” varía en los distintos documentos, apareciendo como Sinergia Ltda en el certificado de tradición de uno de los predios y Cinergia Limitada en el del otro predio. Aunque ninguno de esos documentos del proyecto o de los predios identifica el número tributario de la empresa, los datos contenidos en éstos sugieren que se trata de la empresa Sinergia Limitada, constituida en Cali en 1995 y liquidada después. Entre los accionistas de esa empresa en octubre de 1995 figuraba justamente Óscar Javier Peláez, con el 29 % de las acciones, según consta en un acta de Cámara de Comercio.

Según las escrituras, quienes transfirieron los predios a Sinergia Ltda fueron cuatro personas: Diego López Zapata, Isabel Isaacs de Juri, Alicia Isaacs de Rojas y María Isaacs Revelo, que las heredaron de un Rafael Isaacs que las había comprado a comienzos del siglo XX y que -según Carlos Eduardo Domínguez de Tángara Forest- era familiar de Jorge Isaacs que escribió María, la más reconocida novela del primer siglo de vida de Colombia. Los cuatro herederos figuraban en octubre de 1995 como accionistas de Sinergia Limitada, la empresa a la cual transfirieron la propiedad y en la que también era socio Óscar Javier Peláez. Los cuatro vendedores sumaban la mitad de las acciones de la empresa compradora: López Zapata tenía el 37.5%, mientras María, Isabel y Alicia Isaacs detentaban cada una entre 4.16% y 4.18%.

La empresa Tángara Forest reconoció a esta alianza periodística la existencia del traslape y del conflicto de tierras en una reunión virtual el 20 de diciembre de 2024, pero señaló que “confiamos plenamente, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia para acreditar la propiedad, que la cumplimos”.

Según el relato del gerente del proyecto, Carlos Eduardo Domínguez, el origen privado de los dos predios se puede trazar con claridad al menos hasta 1881 en el caso de Loma de Auca y 1884 en el de Playa de Cuchas, siendo el documento más antiguo que los menciona una sentencia de sucesión de una propietaria llamada Manuela Micolta viuda de Martínez incluso dos décadas antes.

En su visión, la existencia de múltiples documentos de diferentes instituciones públicas respalda el hecho de que ellos son los propietarios legítimos. Entre ellos, muestra una respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro en diciembre de 2023 a un derecho de petición de Tángara Forest para clarificar la propiedad y una solicitud al Comité Distrital para la atención a la población desplazada por la violencia en Buenaventura para levantar las medidas de protección a los predios. Además, dice que llevan años pagando los impuestos prediales. “Se puede ver que hemos consolidado una serie de actuaciones jurídicas, de entidades sobre las que no tenemos ningún control, que nos certifican y garantizan plenamente la propiedad de los predios”, dice.

Sobre cómo parte de esos predios fueron entregados por el Estado colombiano a las comunidades afro, Domínguez dice que “consideramos que hubo un proceso irregular en la adjudicación a los consejos” y que las tierras en ningún momento han debido ser consideradas como baldíos de la Nación. Según Tángara Forest, su análisis jurídico encontró que el Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, liquidado en el 2003) no consultó la base catastral o la oficina de registro de Buenaventura, algo que -en palabras del gerente del proyecto- “le hubiera permitido conocer la existencia de propiedad privada en la zona”. A su juicio, que no se hiciera un anuncio en un medio de amplia circulación nacional impidió que los dueños presentaran una oposición. “Si hubieran hecho la debida diligencia, habrían encontrado que no son inventados nuestros títulos. Predios como los que nos ocupan en esta controversia estarían excluidos de la adjudicación”, dice.

Tángara destaca el rol pionero que tuvo en el mercado de carbono nacional. “Fuimos de los primeros proyectos de bonos en Colombia y posiblemente el primero privado”, dice Carlos Eduardo Domínguez. Explica que ese tipo de predios tiene usos muy restringidos por su ubicación geográfica y valor ecológico, razón por la cual hacía 2015 pensaron en construir un hotel en la extensa playa del predio Playa de Cuchas, que -según dice el gerente del proyecto Tángara- figuró incluso en el plan de desarrollo de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Pero los altos costos y la falta de inversionistas, explicaron, les hicieron desistir de la idea. Cuando la reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 creó el impuesto al carbono y un incentivo para pagar con bonos de carbono, vieron la oportunidad y le apostaron a ese mercado incipiente. “Todo el mundo encontró una oportunidad en predios que antes nadie volteaba a mirar”, dice, añadiendo que no descartan usar el dinero de los bonos de carbono para revivir el proyecto ecoturístico.

Tángara Forest insiste en que ni durante la génesis del proyecto hotelero ni al estructurar el de carbono alguien mencionó un traslape. “Sabíamos que existían los consejos comunitarios y unas comunidades respaldadas [por éstos], pero no los traslapes porque los documentos y planos eran clarísimos”, dice Domínguez.

A su vez, la estructuradora del proyecto Biofix BIC respondió a esta alianza periodística que desconocía la disputa de tierras. En una respuesta escrita el 27 de diciembre de 2024, su directora Carolina Jarro señaló que “el Proyecto Tángara REDD+ se formuló, validó, verificó, certificó y registró con base en documentos expedidos por órganos públicos que comprueban que los predios que comprenden el proyecto acreditan derechos de propiedad privada, por lo que dichos predios gozaban de pleno dominio privado y demás atributos de la propiedad conforme la legislación civil colombiana”. (Ver la respuesta completa de Biofix acá).

Según Jarro, los documentos de propiedad que proporcionó Tángara Forest acreditaban “el carácter de dominio pleno sobre los predios identificados con dichos folios, lo que permitió al desarrollador, amparado en el principio de la buena fe y confianza legítima, generar la formulación del proyecto y someterlo a auditoría”.

La historia de los predios según las comunidades afro

Del otro lado, los líderes de los consejos comunitarios afrocolombianos de Mayorquín y Papayal y de Raposo insisten en que las tierras contenidas en el proyecto les fueron otorgadas por el Estado colombiano en los años noventa.

En el caso de Mayorquín y Papayal, fue el resultado de una lucha que tomó fuerza en 1994, meses después de la promulgación de la ley 70 de 1993 que reivindicó los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras y estableció el proceso para que el Estado colombiano pudiera otorgarles tierras colectivas como ya venía haciendo con los indígenas desde el gobierno de Virgilio Barco en los años ochenta. Las comunidades del litoral pacífico se organizaron y de manera concertada se dividieron el territorio por cuencas, como explica un documento visto por esta alianza periodística y elaborado por la Unidad de Restitución de Tierras, creada por la Ley de Víctimas durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la misión de devolver tierras despojadas a sus antiguos propietarios como una forma de reparación.

En 1994, los líderes locales Antonio Aragón y Eustaquio Grueso lideraron la creación de la Organización Mina Vieja, con el fin de defender los derechos de las comunidades afro y expulsar a corteros de leña que se habían instalado allí. Sus integrantes eran descendientes de esclavos de ascendencia africana que llegaron al enclave minero llamado Mina Vieja a partir de 1830 buscando oro y se asentaron al borde del río. Ese proceso organizativo desembocó en la creación, por parte de la agencia estatal para la reforma agraria Incora, del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Mayorquín - Papayal en 1998.

Entre 1998 y 1999, el Estado colombiano creó los dos consejos comunitarios cuyas tierras colectivas corresponden parcialmente a los predios que la empresa Tángara Forest incluyó en el proyecto Tángara. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

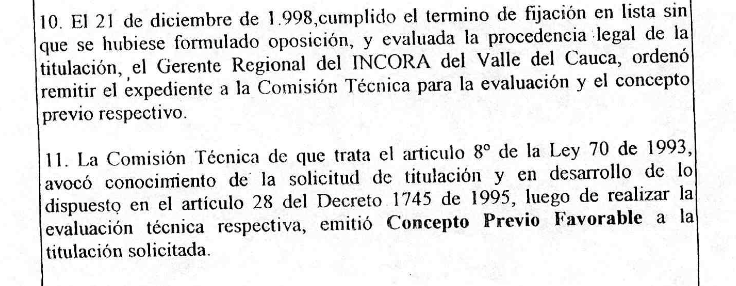

Al mismo tiempo que Aragón y José Nieves, otro líder local que entrevistó esta alianza, lideraban la constitución del consejo comunitario de Mayorquín, otros líderes hicieron lo mismo en otros rincones de esa región de mangles: el 27 de diciembre de 1999 nació el consejo comunitario de río Raposo con 20.563 hectáreas, el 16 de julio de 2002 el de Bracitos y Amazonas con 4.029 hectáreas y, por último, el 3 de diciembre de 2002 el consejo comunitario Mayor del Río Anchicayá con 16.773 hectáreas. El Incora, mediante la titulación colectiva de 60.000 hectáreas, buscaba así atender a más de 1.000 familias afrodescendientes que ya sufrían los efectos de la expansión de la guerrilla de las Farc y varios de cuyos líderes habían sido amenazados.

El Incora entregó el 24 de diciembre de 1999 a la comunidad de Mayorquín y Papayal un territorio que hasta ese momento era baldío de la Nación y por tanto era apto para una iniciativa de reforma agraria - y que las familias beneficiarias ya habitaban hacía años. “Solicitó al Incora la titulación colectiva de ‘tierras de comunidades negras’ de un globo de terreno baldío. (...) La solicitud de titulación formulada reúne todos y cada uno de los requerimientos exigidos, toda vez que las áreas objeto del trámite son tierras baldías, rurales y ribereñas, que vienen siendo ocupadas y aprovechadas en la forma histórica y ancestral por las comunidades negras solicitantes con prácticas tradicionales de producción acordes con su cultura, sus usos y costumbres”, se lee en el título de propiedad del Consejo Comunitario Mayorquín y Papayal.

Resolución de adjudicación del consejo comunitario Mayorquín y Papayal de 1999

Como parte del proceso de titulación colectiva, el Incora puso un aviso publicitario en la emisora Radio Buenaventura anunciando la solicitud de adjudicación hecha por la comunidad, de manera que cualquier persona que se sintiera afectada por la decisión pudiese manifestar su oposición. Ninguna persona manifestó tener propiedad privada en el área del consejo comunitario, ni se reportó la presencia de otras personas que no fueran de la comunidad viviendo en lo que se convertiría en el consejo comunitario de Mayorquín y Papayal. En las más de dos décadas desde que fueron expedidas las resoluciones de adjudicación de las titulaciones colectivas allí y en Raposo nunca han sido demandadas legalmente.

Por eso la sorpresa de varios de sus líderes cuando, durante una reunión en el puerto de Buenaventura con la empresa estadounidense Terra Global Capital, que ya había participado en la formulación de ocho proyectos Redd+ en el Pacífico colombiano como parte del programa BioRedd+ financiado por la Agencia de Desarrollo Estadounidense (Usaid), recibieron la noticia de que ya había un proyecto de bonos de carbono en funcionamiento en parte de su territorio. Las comunidades de Mayorquín y Raposo estaban explorando la posibilidad de participar en un proyecto de carbono similar, que incluiría a cinco consejos comunitarios: los dos suyos, más los de Anchicayá, Dagua y Yurumanguí. “No podemos trabajar con ustedes porque el mapa muestra un traslape”, cuentan tres líderes de Mayorquín que les dijo una empleada de Terra Global en esa reunión, de cuya fecha no están seguros pero que creen que ocurrió en 2018 o 2019. Según su relato, les dijo que el proyecto no podría seguir adelante dado que otra empresa había registrado parte de esas tierras en otra iniciativa que ya había sido aprobada. Ese descubrimiento significaba que ellos no podrían continuar con su proyecto, dado que no es posible vender dos veces un mismo resultado ambiental en el mercado de carbono -el riesgo era que podrían ser señalados de incurrir en una doble contabilidad.

El proyecto que se superponía con su tierras era Tángara.

Esta alianza periodística solicitó los polígonos de los consejos comunitarios tanto a la Agencia Nacional de Tierras como al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), las dos entidades estatales a cargo de la gestión de tierras étnicas y la cartografía en el país, y los cotejó con el polígono del proyecto Tángara disponible en la plataforma de la certificadora BioCarbon Registry. El mapa resultante confirma que hay un traslape.

Aunque los dos polígonos provistos por el Estado difieren entre sí, ambos muestran que parte de las tierras que Tángara Forest reclama como propias también pertenecen a comunidades afrocolombianas que gozan de la máxima protección constitucional.

El estudio de títulos de las comunidades

Preocupados por el posible traslape y el conflicto de tierras resultante, los consejos comunitarios de Mayorquín y Papayal y de Raposo contrataron al abogado chocoano Silvio Garcés para realizar un estudio jurídico de los títulos en propiedad de Tángara Forest, según contaron líderes de estos dos territorios a esta alianza periodística. Garcés era un candidato idóneo para esa tarea: reconocido como “una de las personas que mejor conoce la ley 70 de 1993”, en palabras de un reportaje de La Silla Vacía de 2017 sobre los aliados súper poderosos de los pueblos indígenas y afro en Colombia, lideró durante dos décadas los procesos de constitución de consejos comunitarios y titulación colectiva en el Incora y en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad que lo reemplazó. Recientemente Garcés fue asesor de la vicepresidenta Francia Márquez en estos temas.

El análisis de Garcés concluyó que las 14.200 hectáreas de Tángara “son inexistentes e ilegales, ya que están sustentadas en una actualización de cabidas y linderos (...) sin que existiera ningún antecedente registral para ello”. En su visión, los dos predios de Playa de Cuchas y Loma de Auca “surgieron a la vida jurídica, como fruto de dos compraventas de mejoras en terrenos baldíos de la nación con falsa tradición” (cuando se intenta transferir el dominio o propiedad de un predio, pero esto no se concreta porque quien transfiere ese derecho no tiene pleno dominio) y, por lo tanto, quien los reclama como propios “no acredita propiedad privada” conforme a las leyes vigentes.

Según la reconstrucción histórica que hace ese estudio de títulos, los terrenos fueron baldíos de la Nación al menos hasta que se expidió la Ley 70 de 1993. Con la creación de los consejos comunitarios y la adjudicación de esas tierras por parte del Estado colombiano, pasaron a ser su propiedad colectiva y, de acuerdo a la protección que otorga la Constitución a estos territorios étnicos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El estudio explica que cuando en el proceso de titulación colectiva surge “cualquier derecho de posesión, ocupación o tenencia que alguna persona natural o jurídica tuviese sobre estos territorios”, la agencia estatal a cargo -que en esa época era el Incora- debe examinar el caso. Si encuentra que en efecto hay una propiedad privada, acreditada mediante un título originario expedido por el Estado, debidamente inscrito y que no hubiese perdido eficacia legal o un título otorgado antes de 1936 en donde consten tradiciones de dominio que no hayan prescrito, ese predio sería excluido del territorio adjudicado. En caso de no poder probarlo, ese derecho se extinguiría.

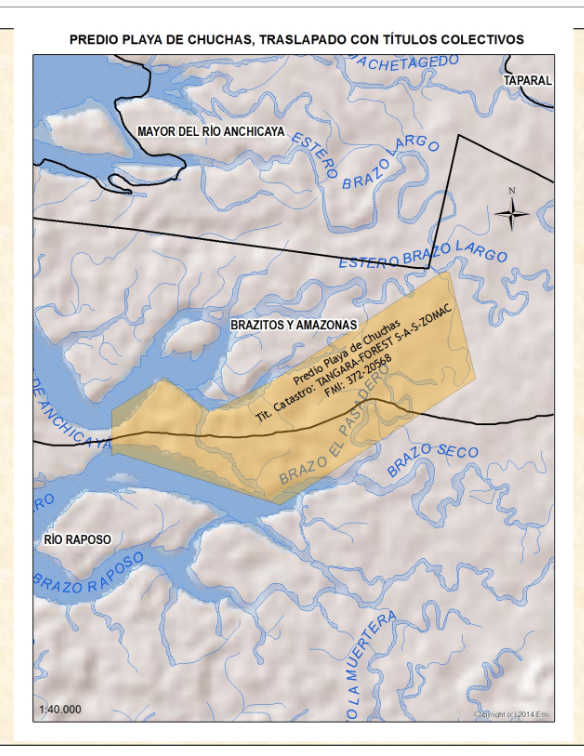

Según el análisis hecho por Garcés, hay un cuádruple traslape de los predios del proyecto Tángara. En primer lugar, el predio Loma de Auca traslaparía con el consejo comunitario de Raposo y en menor medida el de Mayorquín y Papayal, mientras Playas de Cuchas lo haría con Raposo y con Brasitos y Amazonas en extensiones parecidas.

Imágenes del traslape según el estudio de títulos contratado por los dos consejos comunitarios y hecho por el abogado Silvio Garcés.

“No obstante, durante el trámite de la titulación colectiva adelantado por el Incora entre los años 1999 y 2002, ninguna persona natural o jurídica alegó tener títulos de propiedad privada dentro de los territorios colectivos”, dice el estudio contratado por las comunidades. “Tampoco se presentaron oposiciones, ni se reportaron terceros ocupantes en el territorio y hasta la fecha, después de más de 20 años, las resoluciones (...) no han sido demandadas”. Eso significa que, a su juicio, “se encuentran ejecutoriadas y en firme y las inscripciones en los folios de matrícula se encuentran vigentes”.

El estudio luego argumenta que los títulos de propiedad de Tángara Forest son “inexistentes e ilegales ya que están sustentados en una falsa tradición que nunca fue saneada, tal como consta en las anotaciones respectivas de los folios de matrícula”. En su visión, Peláez González hizo en 2013 una “maniobra de actualización de linderos y cabida de los predios (...) completamente ilegal y contraria a derecho” porque “se montó literalmente sobre los territorios colectivos ya adjudicados por el Incora a los consejos comunitarios”, que luego el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buenaventura inscribieron “sin realizar ninguna verificación técnica ni jurídica para determinar su validez”.

Su conclusión es que los dos títulos “inexistentes e ilegales” debido a que “no existe ningún documento, resolución o acto administrativo que pruebe que el Estado colombiano adjudicó estos terrenos en favor de los anteriores o los actuales presuntos propietarios” y que “el origen jurídico de estos predios, es una falsa tradición que nunca fue saneada, lo que (...) la hace insuficiente para acreditar propiedad privada”. El resultado, dice, fue una “evidente apropiación irregular de un terreno que fue baldío de la Nación”.

De eso se desprende, argumenta, que “la sociedad Tángara Forest S.A.S. Zomac no acredita propiedad privada sobre las 14.500 hectáreas de las que dice ser propietaria, ni ejerce, ni ha ejercido en ningún tiempo, algún tipo de posesión, ocupación o tenencia sobre estos territorios colectivos”. Y que eso significaría, concluye el documento, que hay una “usurpación y despojo de las tierras comunales adjudicadas a los grupos étnicos” y que el contrato para la venta de bonos de carbono “carece de veracidad y es contrario a la realidad fáctica y jurídica”.

Es decir, una conclusión diametralmente opuesta a la que sostienen los empresarios de Tángara Forest.

¿Comunidades locales u ocupantes?

Aunque los documentos del proyecto Tángara describen los dos predios como privados, en múltiples lugares hablan de personas y familias que habitan en el territorio, a quienes se refieren en distintos momentos como “custodios forestales”, “ocupantes” o “familias asentadas en calidad de meros tenedores usufructuarios”. Son personas que, en la visión del PDD elaborado por Biofix para Tángara Forest, “a pesar de llevar algunos años habitando el lugar, no ejercen funciones de señor y dueño ni fungen como propietarios toda vez que ellos reconocen que la propiedad está en cabeza del legítimo propietario del inmueble”. Existe, sigue el documento, “un acuerdo tácito entre las partes que reconocen el derecho de dominio en cabeza exclusiva del propietario y éste a su vez reconoce la presencia de dichas familias asentadas dentro del predio de su propiedad”.

Pero los llamados custodios forestales también son, según sugieren ese y otros documentos, los agentes responsables de la deforestación en ese territorio, razón por la cual para Tángara es fundamental su participación en el proyecto que la empresa lidera allí. Según explica un informe de monitoreo de 2021 elaborado por Biofix, , “los ocupantes de los predios son los principales agentes y motores de deforestación dentro del territorio, razón por la cual es fundamental su participación dentro del proyecto” y “si bien es necesario incluirlos dentro del proceso de participación, más no en una toma de decisiones, es imperioso resaltar la diferencia y funciones que aplica como ocupantes y a los proponentes”.

Con esa finalidad, el PDD del proyecto Tángara habla de un plan con esos habitantes para lograr la “gobernanza territorial y la concientización a los tenedores de la importancia de la conservación”. Esas actividades incluyen la reducción de deforestación, liberación de fauna, producción de borojó, sostenimiento de la recolección de piangua -un pequeño molusco comestible que suele vivir entre las raíces del mangle- y ecoturismo.

Sin embargo, los beneficios económicos de la venta de carbono quedan con el proponente empresarial del proyecto. “Los derechos de propiedad sobre las áreas se encuentran claramente definidos en cabeza del propietario se deben hacer extensivos a la titularidad sobre el carbono y sobre las unidades de reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal, resaltando que dentro del área de ejecución del proyecto no se encuentra ningún territorio colectivo legalmente reconocido por el Ministerio del Interior”, advierte el PDD del proyecto elaborado por Biofix para Tángara Forest.

Pese a que Tángara Forest argumenta que los predios son de su propiedad, declara que pensó en incorporar a las comunidades vecinas desde el principio del proyecto, por consejo de una empresa consultora en relacionamiento con comunidades. “El espíritu de nosotros siempre ha sido trabajar con las comunidades y apoyarlas para que puedan desarrollarse y mejorarse socioculturalmente”, dijo su gerente de proyecto Carlos Eduardo Domínguez a esta alianza periodística.

Entre los beneficios económicos que la empresa describe están 60 empleos directos e indirectos, una lancha, unos viveros de manglar, un programa llamado BioVive Manglar y una donación de 300 millones de pesos para que el consejo comunitario de Mayorquín y Papayal terminara de poner en marcha un puesto de salud (en un recorrido en agosto de 2024, esta alianza periodística constató que se encuentra abandonado). Según Tángara Forest, sostuvieron múltiples reuniones con las comunidades e hicieron esas inversiones en alianza con ellas, alcanzando incluso a firmar un acuerdo con uno de los consejos comunitarios, pero que ese proceso se dañó -en palabras de Domínguez- “cuando el proyecto se muestra robusto y empiezan otras personas a tratar de bombardear lo que se estaba haciendo”.

La gente de los consejos comunitarios, en cambio, se siente excluida del proyecto. En su visión, cualquier proyecto ambiental realizado dentro de las tierras tituladas a ellos de manera colectiva debería haberlos consultado siguiendo las reglas de consulta previa, libre e informada, incorporarlos en sus decisiones como partes interesadas e incluirlos como beneficiarios directos del dinero recaudado mediante la venta de bonos. “La empresa nos dijo que querían hacer temas de conservación y algunos empezaron a trabajar en la recuperación de manglares y les pagaron. Cuando nos vinimos a dar cuenta, en los documentos ellos habían dicho que nosotros éramos los que talábamos”, dice Juana Rentería, una líder del consejo comunitario de Mayorquín. “Decían que éramos deforestadores, custodios de nuestro propio territorio”, añade su esposo Norbey Valencia, pescador y también integrante de la junta del consejo comunitario.

“Este proyecto nos ha dividido, nos ha hecho mucho daño -concluye Rentería-. Nos perjudicó porque a esta fecha ya tendríamos otros proyectos andando, pero como ellos [Tángara Forest] están ahí, no se ha podido”.

Aspecto en agosto de 2024 del puesto de salud del consejo comunitario Mayorquín, que Tángara Forest menciona como un beneficio económico de su proyecto a la comunidad. Fotos: Andrés Bermúdez Liévano.

¿No presencia de comunidades o no necesidad de consulta previa?

Parte del problema en Mayorquín y Raposo parece estar en que el Ministerio del Interior, la entidad del Gobierno nacional encargada de velar por los derechos de las minorías étnicas, señaló oficialmente a los desarrolladores que en el área donde querían impulsar un proyecto de carbono no era necesario realizar una consulta previa, libre e informada.

“No se requiere la expedición del acto administrativo de certificación, pues (...) este proyecto responde a actividades de carácter investigativo de conservación forestal respecto de las cuales no es predicable una afectación directa a sujetos colectivos, susceptibles de derechos constitucionalmente protegidos, entendida dicha afectación directa como una intromisión intolerable a su calidad de vida y costumbres, y por consiguiente tampoco se requiere adelantar el trámite administrativo de consulta previa”, respondió el director de consulta previa del Ministerio, Luis Fernando Bastidas, a la entonces representante legal de Biofix, Ana Milena Plata, el 19 de octubre de 2018, como consta en una carta facilitada por Tángara Forest a esta alianza periodística.

Consultada por esta alianza periodística, la gerente de Biofix, Carolina Jarro, explicó en diciembre de 2024 que solicitó al Ministerio, como parte de su proceso de debida diligencia al estructurar el proyecto, un certificado de presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto para determinar si procedía o no la consulta previa. La respuesta que recibieron, dice Jarro, “permite inferir a los proponentes del proyecto y a los demás órganos en torno del proyecto que no hay presencia de comunidades étnicas y no procede la consulta previa para el proyecto Tángara REDD+ de acuerdo con el Ministerio del Interior”.

El problema es que el Ministerio del Interior nunca afirmó eso. En su respuesta, la dirección de consulta previa señaló que “la consulta previa sólo debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades étnicas” y que las actividades ambientales no entran dentro de esa categoría. Al hacerlo, estaba repitiendo una visión que imperó en el gobierno nacional hasta mediados de 2024, cuando una sentencia de la Corte Constitucional sentó un precedente legal sobre el tema. A raíz del caso del Pirá Paraná, que CLIP investigó, el máximo tribunal constitucional determinó que la consulta previa puede ser necesaria en proyectos de carbono en casos de posibles afectaciones directas e incluso puede requerir un estándar aún más alto, el consentimiento previo, libre e informado (CLPI), si se advierte que podría haber afectaciones intensas en lo social, cultural o ambiental, especialmente una que ponga en riesgo su existencia. En el momento en que Tángara fue puesto en marcha, el gobierno entendía que los proyectos de carbono, distinto a una mina o una carretera, no requerían consulta previa.

La respuesta del Ministerio del Interior a Biofix, sin embargo, no dice que en las tierras que los promotores del proyecto Tángara conocen como Loma de Auca y Playa de Cuchas no hubiese presencia de comunidades afrocolombianas o indígenas.

Pese a ello, los documentos del proyecto Tángara lo afirman tajantemente. El PDD del proyecto elaborado por Biofix dice que, ante su solicitud de una certificación de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto, “el Ministerio del Interior contesta (...) de la siguiente manera: ‘No se requiere expedición de acto administrativo de certificación y por consiguiente tampoco consulta previa’ porque no hay presencia de territorios colectivos o resguardos indígenas en su jurisdicción”.

Sin embargo, esas últimas palabras, de que no hay presencia de territorios colectivos en dicha área, no figuran en ninguna parte de la respuesta de Bastidas, el entonces director de consulta previa.

Uno de los auditores optó por una interpretación similar a la de Tángara Forest y Biofix. En su informe de auditoría de 2018, Icontec señaló que “el oficio de respuesta por parte del Ministerio del Interior (...) deja constancia que dentro del área de ejecución del proyecto no se encuentra ningún territorio colectivo legalmente reconocido por ese ministerio”.

En entrevista con esta alianza periodística, Tángara Forest sostuvo una visión similar. “El Ministerio del Interior certificó que no había necesidad de una consulta previa, de hacer un anuncio o de hacer una interacción con las comunidades porque ahí dice clarito que nosotros tenemos plena propiedad sobre el predio, que no existen unas comunidades y que tampoco se requiere adelantar el trámite administrativo de la consulta previa”, explicó el gerente del proyecto Carlos Eduardo Domínguez.

Consultada este 27 de enero por cualquier documento en donde el Ministerio de Interior señale que no hay presencia de territorios colectivos o resguardos indígenas en el área del proyecto, Biofix remitió el mismo certificado sobre la no procedencia de la consulta previa.

Las comunidades aledañas creen que, como afirman el PDD del proyecto y la primera auditoría, el Ministerio del Interior en efecto certificó que ellos no viven allí. Es uno de los hechos que más les indigna de todo el conflicto. “¿Cómo es que a 2018, existiendo el consejo comunitario y el título [colectivo], va a certificar el Ministerio del Interior que no hay comunidad?”, pregunta José Nieves, uno de los líderes históricos del consejo comunitario de Mayorquín.

Solo que, aunque José Nieves y otros habitantes de los dos consejos comunitarios no tuvieran cómo saberlo, eso no fue lo que el Ministerio del Interior respondió a los promotores del proyecto.

Los documentos del proyecto Tángara Redd+ dicen que se desarrolla en predios privados sin comunidades étnicas, pero reconocen que hay lo que llama “ocupantes” y “meros tenedores usufructuarios”. Foto: Andrés Bermudez Liévano.

Los contrapesos levantaron alertas pero avalaron el proyecto

En sus evaluaciones del proyecto Tángara, las dos empresas que lo auditaron se percataron de la existencia de comunidades afrocolombianas allí. Sin embargo, dieron credibilidad a la versión de los desarrolladores de que se trata de predios privados amparados por certificados de propiedad y de que el Estado colombiano, por vía del Ministerio de Interior, corroboraba que allí no había comunidades étnicas cuya presencia habría obligado al proyecto a hacer una consulta previa.

En su informe de auditoría de diciembre de 2018, la empresa colombiana Icontec señaló -como una nota entre sus observaciones de no conformidades- que “cabe resaltar que en la visita de campo se evidenciaron asentamientos de comunidades afrocolombianos dentro del predio”. Sin embargo, sus auditores se mostraron convencidos de que se trata de un “área privada” en vista de que “los derechos de propiedad sobre las áreas se encuentran claramente definidos en cabeza del propietario quien presenta (...) los certificados de tradición y libertad de los predios” y que “el oficio de respuesta por parte del Ministerio del Interior (…) deja constancia que dentro del área de ejecución del proyecto no se encuentra ningún territorio colectivo legalmente reconocido por ese ministerio”. Para ellos resultó claro que “en el área del proyecto sí se encuentran colonos”, pero que éstos “serán integrados en el proyecto de acuerdo con las actividades alternativas a la deforestación mencionadas”.

Una visión similar presenta el informe de auditoría de la empresa española Aenor de noviembre de 2019, que explica que “por el momento no se ha consultado los asentamientos dentro de los dos predios considerados, si bien son aliados del proyecto y en el corto plazo participarán en las actividades del proyecto”. A sus auditores también les resultó convincente que “todos los predios que conforman el área del proyecto cuentan con certificados de tradición (...) que garantizan la tenencia legal y privada de la tierra a nombre de la sociedad Tángara Forest Zomac S.A.S.”, con lo cual concluyeron que “la información aportada corrobora la calidad jurídica del derecho de uso del suelo y el área en los límites del proyecto”.

Sobre los habitantes, que los auditores de Aenor describieron como 13 a 15 asentamientos compuestos por un par de familias cada uno, “no cuentan con ningún tipo de derecho reconocido de propiedad ni de uso de la tierra” pero que “dada su presencia desde hace varias décadas, el propietario respeta su presencia en el área (y) existe buena relación”. Su informe explica que “está contemplado que sean parte activa y central del proyecto, principalmente a través de actividades de monitoreo, beneficiarios de sistemas productivos sustentables, etc”. Sin embargo, señala, esto ocurrirá más adelante ya que “debido a la presencia de grupos armados e inercia histórica del conflicto, el dueño prefiere no generar expectativas económicas entre las comunidades hasta no haber desarrollado un capital humano y social previo, en el que ya están trabajando”.

El más reciente informe de auditoría, hecho por Icontec en julio de 2021 y cuando el proyecto ya estaba en marcha, subraya que “los derechos de la tierra fueron reclamados por los consejos (sic) comunitarios colindantes con el área del proyecto” pero que “los títulos de propiedad mostraron la titulación de los predios del proyecto con fechas anteriores a la declaratoria de la de los consejos”. Tras describirlas como “personas de comunidades afro quienes no tienen derechos de propiedad, pero que contribuyen a la degradación y deforestación del ecosistema”, explicó que Tángara Forest “interactúa con estas comunidades” y que “dentro de las líneas de acción se tiene contemplado el trabajo [con ellas], haciéndolas parte del proyecto para la conservación del territorio”.

Todo esto le permitió a Icontec concluir que el proyecto “ha respetado la ocupación de población afro dentro de sus predios y formuló un plan de trabajo para implementar acciones con ellos” y cumple con las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas del mercado de carbono.

Esta alianza periodística escribió por correo electrónico a Icontec y a Aenor el 7 de enero de 2025, para preguntarles si durante el proceso de auditoría tuvieron alguna noticia de la existencia de comunidades afrocolombianas dentro del área del proyecto y, en caso afirmativo, cómo corroboraron o evaluaron la información. Asimismo, les preguntó si tuvieron algún indicio de que el proyecto auditado podría tener un conflicto de tierras. Ninguna de las dos empresas había respondido a la fecha de publicación de este reportaje.

Idénticas preguntas fueron formuladas por correo electrónico al certificador BioCarbon Registry el 1 de diciembre de 2024. Tampoco respondió.

En cambio, ninguna de las entidades de la cadena de valor del carbono que revisaron y dieron validez al proyecto Tángara parece haberse percatado de que existía un traslape con uno o dos consejos comunitarios, pese a que una consulta a los polígonos de la Agencia Nacional de Tierras o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi podrían haber despertado alertas.

Consultada si buscó los polígonos de los predios en los datos geográficos y cartográficos de esas entidades de tierras, la estructuradora Biofix respondió que “analizó los registros y códigos catastrales expedidos por el IGAC de los predios en los cuales se desarrolló el proyecto” y a partir de esa información oficial delineó el polígono del proyecto. No respondió si consultó a la ANT. Ni los auditores, Icontec y Aenor, ni la certificadora BioCarbon respondieron si revisaron los polígonos de consejos comunitarios que reposan en esas dos entidades públicas.

Todo ello pese a que una de las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas Redd+ que Colombia delineó en su interpretación nacional es que éstas “respeten los derechos territoriales colectivos e individuales de los pueblos y comunidades étnicas y locales” y que obtengan su consentimiento previo, libre e informado.

Ni los auditores Icontec o Aenor ni el certificador BioCarbon Registry respondieron si cotejaron el área del proyecto con mapas oficiales de territorios étnicos. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Tángara llega a la justicia

Cuando los habitantes de los tres consejos comunitarios se enteraron de que la tierra que tienen legalmente desde finales de los años noventa también aparecía como propiedad de Tángara Forest, escribieron a múltiples entidades del Estado. A partir de julio de 2021, las juntas de Mayorquín, Anchicayá y Raposo enviaron derechos de petición conjuntos a los Ministerios del Interior y de Ambiente, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Geográfico Agustin Codazzi, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía de Buenaventura. También se lo enviaron a Icontec, uno de los dos auditores del proyecto.

Entre otras peticiones, sus representantes legales pidieron a la Alcaldía de Buenaventura “resolver la indebida ocupación y el despojo jurídico que la Sociedad Tángara Forest viene ejerciendo”, a la Superintendencia de Notariado y Registro que anulara los folios de matrícula, y al Ministerio de Ambiente que interviniera para que Biofix no vendiera ningún bono de carbono del proyecto y se anulara el “contrato de compraventa de bonos de carbono suscrito entre Tágara y Biofix”, según pudo ver esta alianza periodística en documentos proporcionados por las comunidades.

Pero, de la decena de peticiones que hicieron los consejos comunitarios a las entidades públicas, pocas fueron las respuestas de fondo. La ANT trasladó la consulta al Ministerio del Interior. La dirección de comunidades afro del ministerio confirmó que los consejos comunitarios están inscritos allí, pero que “ante la problemática presentada se recomienda se acuda a la justicia ordinaria” y trasladó el cuestionario a su colega de la dirección de consulta previa, que nunca les respondió. La Procuraduría expresó en su respuesta no ser competente y trasladó la solicitud a la Superintendencia de Notariado y Registro y a su procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios. La Superintendencia dijo que Tángara Forest había cumplido con los requisitos para registrar a su nombre los predios.

También buscaron a los proponentes del proyecto de carbono. El 21 de julio de 2021, los consejos comunitarios enviaron conjuntamente una carta a Oscar Javier Peláez, el representante legal de Tángara Forest, para “advertirle sobre la ilicitud de la conducta de Tángara por la utilización de un título ilegal e inexistente para acreditar propiedad privada sobre 14.200 hectáreas de los territorios colectivos”. La empresa les respondió solicitándoles una rectificación por usar los calificativos de “ilicitud de conducta”. Los representantes legales de los territorios colectivos no respondieron y Peláez instauró una acción de tutela en contra de ellos por no contestar a la solicitud. En febrero de 2021, el juzgado de Buenaventura falló a favor del representante legal de Tángara y ordenó a los líderes de los consejos comunitarios que en menos de 48 horas respondieran a la empresa. Después de intentar impugnar la decisión y que ésta fuese ratificada en segunda instancia, la comunidad debió responderle a Pelaez en marzo de 2022. “Enviamos el estudio de títulos y las razones de por qué creemos la ilicitud de la conducta de Tángara como respuesta. Ellos nunca más se volvieron a comunicar con nosotros”, afirmó Evangelista Aragón, uno de los líderes de Mayorquín que también fue concejal de Buenaventura en representación de las comunidades afro ribereñas. Sobre esa acción de tutela, Carlos Eduardo Domínguez dijo que “no aceptamos que nos traten de despojadores”.

En septiembre de 2022, tras los envíos de derechos de petición no respondidos de fondo por las entidades públicas, los consejos comunitarios acordaron en una asamblea general iniciar una acción legal por la posible violación de su derecho a la propiedad colectiva. Con apoyo de la clínica jurídica de tierras de la Universidad Javeriana instauraron una acción de tutela argumentando que, según dice el documento visto por esta alianza periodística, habían “intentado acudir a todas las entidades del Estado con responsabilidad en la protección de la propiedad colectiva y no [habían] logrado una respuesta que detenga esta compleja estrategia de usurpación de la propiedad”.

“Ningún ente gubernamental que le compete se ha activado. Hemos hecho peticiones, se ha mandado documentos a todos, hemos tocado todas las puertas habidas y por haber. Y no hemos tenido respuesta”, dice Kenny Aragón, un líder de Mayorquín.

El Juzgado tercero laboral del circuito de Buenaventura negó la tutela en mayo de 2022 por considerarla improcedente, argumentando que la situación no mostraba “elementos de necesidad y urgencia que hacen inminente la protección de derechos fundamentales” y que no correspondía hacerlo a través de la vía constitucional, sino de un proceso ordinario con un juez especializado de tierras. Las comunidades impugnaron esa decisión para elevarla a una segunda instancia. Sin embargo, según cuentan varios líderes de los consejos comunitarios, la Unidad de Restitución de Tierras radicó antes y sin consultarles la demanda de restitución que venían preparando ante un juez especializado de tierras de Cali, dándole a conocer oficialmente los hechos de violencia que han sufrido los habitantes del consejo comunitario a manos de las guerrillas (incluyendo, pero sin que estuviese ligado con lo anterior, el conflicto actual por la propiedad de la tierra con Tángara Forest).

Esa falla de comunicación significó que la demanda de restitución terminó primando en la justicia y deberá resolverse primero. “Esto nos creó un problema porque estamos reclamando el mismo derecho en dos vías. Por lo tanto, se retiró la que nosotros habíamos hecho y quedó la de la Unidad. La entidad radicó la demanda de manera inconsulta en octubre de 2022. Nosotros habíamos quedado en radicar después de solucionar la vía de la tutela”, dice Evangelista Aragón.

La llegada del conflicto a la justicia parece haber tenido efectos del lado del proyecto. Consultada si estaba al tanto de los procesos de restitución de tierras, la estructuradora y comercializadora Biofix BIC dijo a esta alianza periodística que, aunque corresponde a un juez confirmar o descartar la existencia de un conflicto de tierras, “al ser conocidos estos eventos luego de una evaluación interna, Biofix tomó la decisión de no continuar con una siguiente verificación del proyecto”. La empresa no respondió qué ingresos le significó su relación con el proyecto Tángara, aduciendo que “los acuerdos de confidencialidad establecidos en nuestras relaciones comerciales (...) nos impiden divulgar información relacionada con los ingresos derivados”.

Todos los caminos conducen al juez de restitución

Al final, tanto Tángara Forest como los consejos comunitarios cuyo territorio traslapa con el proyecto Tángara coinciden en que hay un conflicto de tierras.

En ausencia de una actuación de alguna de las siete entidades públicas que han sabido de ese conflicto, ni las comunidades ni la empresa atisban una solución distinta a que los dos juzgados civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali que ya tienen los casos definan en cabeza de quién está la titularidad de los terrenos que las comunidades afro defienden como parte de su territorio colectivo y que la empresa señala como parte de sus predios privados.

Carlos Eduardo Domínguez, gerente del proyecto de carbono de Tángara Forest, dice que esperan que el juez de restitución de tierras falle en derecho y puedan conservar los predios que defienden como propiedad privada desde el siglo XIX. “A nosotros ninguna autoridad nos ha dicho ‘ustedes tienen que salirse del territorio’. Ya llegará el momento en que veremos qué pasa. Por lo pronto hemos estado atendiendo el proceso, mostrando todas nuestras pruebas y las actuaciones, donde mostramos que no hemos vulnerado a las comunidades y que, por el contrario, hemos estado dispuestos a apoyar y aportarles para su beneficio económico”, dijo.

Los consejos comunitarios esperan que los jueces de restitución reconozcan el traslape, para ellos pensar por fin en su proyecto de carbono. “No tenemos nada que titubear, estamos plenamente convencidos [de nuestra posición]. Estamos interesados en sanear el territorio y en que haya una reparación económica por lo que se beneficiaron con nuestro territorio”, dice Evangelista Aragón de Mayorquín. “Tenemos la idea de conversar con otros [actores del mercado de carbono] y que nos expliquen bien cómo funciona”, de Germán Valencia, uno de los líderes de Raposo.

Entre tanto, un nuevo problema ha llegado a los esteros y ríos al sur de Buenaventura: como muestran las pancartas que cada tantos kilómetros se ven, la zona se convirtió una vez más en territorio reclamado por grupos armados ilegales. Amarradas a los troncos y ramas de mangle, algunas ya raídas y otras aún relucientes, anuncian la presencia de la Columna Móvil Jaime Martínez y del Bloque Occidental del Estado Mayor Central al que éste último pertenece. Se trata de dos estructuras de las disidencias de las antiguas Farc que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 y que se mantuvieron en armas.

Banderas de estructuras de las antiguas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 han aparecido en los últimos dos años en esta zona de Buenaventura. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Su presencia subraya el deterioro de la seguridad allí, que ha tenido ya varias consecuencias. Para los desarrolladores del proyecto significa que, como señaló el gerente Domínguez, no han podido llevar un nuevo equipo de auditores para una nueva validación de bonos de carbono. Y para las comunidades, un regreso a las épocas de confinamiento y desplazamiento

Todo esto significa que no se atisba aún una solución para el conflicto que tiene el único proyecto privado de carbono activo en el Pacífico colombiano, cuyos predios teóricamente privados se sobreponen con los de varias comunidades afrocolombianas que hoy no se benefician directamente de éste.

Este reportaje contó con apoyo de la Fundación Heinrich Böll y de los Rainforest Reporting Grants del Centro Pulitzer

Actualizado el: Mar, 02/04/2025 - 08:56