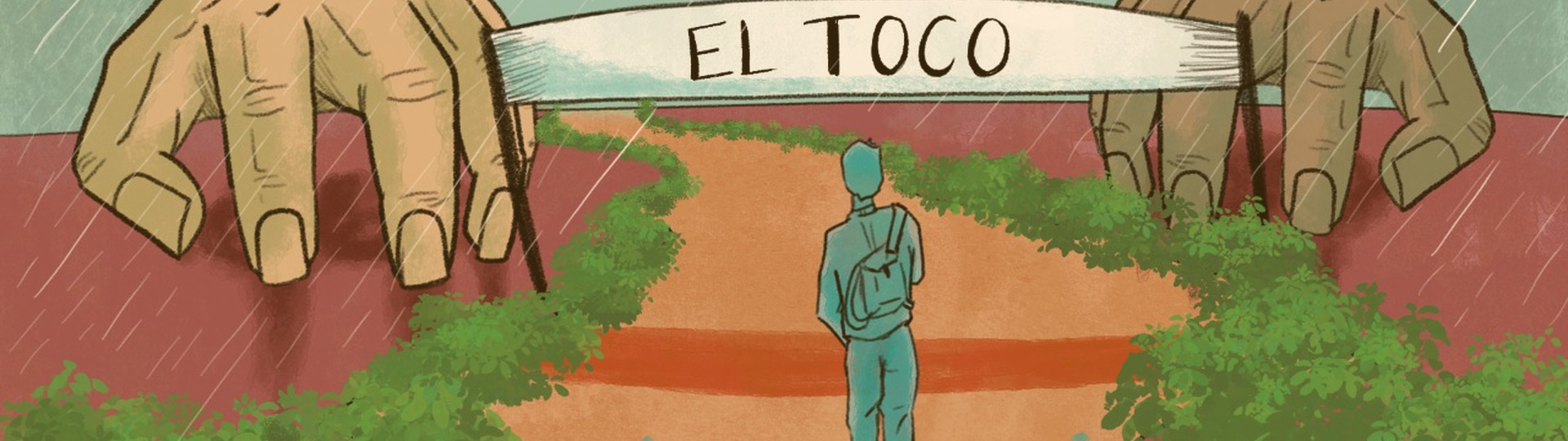

Han pasado 25 años desde que el río Cesar recibió en sus aguas la sangre de Dario Parada cuando era baleado por paramilitares, fue un líder de la parcelación de El Toco en San Diego Cesar, que luchaba por los sueños de una vida digna para su comunidad. Esta lucha aún continúa entre amenazas, complejos intereses, miles de millones invertidos en infraestructura y enredos institucionales que parecen no tener final.

Por: Álvaro Avendaño

La pesadilla que inició con las masacres lleva 25 años en proceso y continúa sin resolverse. Aunque algunos campesinos que hacen parte de los primeros ocupantes de la parcelación El Toco han resuelto la situación jurídica de sus predios y han sido restituidos, hay parceleros que continúan a la espera de una respuesta; incluso a otros les han negado el derecho. Muchos de ellos hoy en día son adultos mayores con condiciones de salud delicadas que todavía exigen respuestas a las entidades estatales y departamentales.

La negativa a ser sujeto de restitución fue la respuesta que recibió el parcelero Miguel Ricardo por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Miguel es uno de los primeros ocupantes y desde el inicio ha encarnado la lucha por defender los derechos de sus amigos y vecinos parceleros con La Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco -ASOCOMPARTO-. La lucha que ha enfrentado Miguel lo ha puesto en la mira de quienes ven en su liderazgo una amenaza en contra de los intereses que muchos tienen por la tierra y el subsuelo de El Toco.

Por eso los habitantes del predio han vivido el temor que producen las amenazas que vuelven cada tanto. Las paz que había durando unos meses fue

interrumpida el 18 de agosto del 2022 cuando llegaron siete hombres con armas cortas intimidando y reteniendo ilegalmente a una pareja de adultos mayores, ocupantes de la parcela 32. Los hombres se identificaron como integrantes del Clan del Golfo y comentaron que estaban ahí, investigando por un taladro hidráulico que al parecer fue robado. Esa misma noche los hermanos López y la familia Brito, que pasaban por el lugar, también fueron retenidos y amarrados por los siete extraños armados.

Mientras estaban amarrados, una de las parceleras fue obligada a cocinar para los captores bajo amenazas, una práctica común en los tiempos del paramilitarismo, por más de 7 horas, los intrusos robaron ropa, dinero en efectivo, celulares, zapatos y una vieja escopeta que estaba en la casa.

Lo que parecía ser un robo ejecutado por “delincuencia común”, adquirió otro matiz cuando el 24 de agosto en la noche entró una llamada al celular de Miguel Ricardo, venía de uno de los números de los celulares robados días atrás. Miguel contestó y con una voz gruesa el hombre al otro lado de la línea le dijo:

“Si usted sigue metiéndose en esta mierda va a oler a formol, deje de averiguar quién se robó eso, ni ande averiguando qué pasó porque lo vamos a poner a oler formol”

Aunque es difícil señalar directamente quién está impulsando estas amenazas al liderazgo de Miguel Ricardo, lo cierto es que las intimidaciones a los primeros ocupantes para que vendan bajo presión no cesan. Las amenazas para Miguel no son nuevas, en dos ocasiones atentaron contra su vida en frente a su casa en Agustín Codazzi, un municipio cercano a la parcelación, lo que generó que Miguel tuviera un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección por cinco años aproximadamente.

La llamada amenazante llegó justamente cuando la Unidad de Víctimas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y el proyecto AGRICEL van a ejecutar grandes presupuestos que dejarán a la parcelación con mejores condiciones de riego, vías e infraestructura. Miguel afirma que El Toco “es un territorio apetecido por muchas personas, dentro de ellas ganaderos y empresas mineras. Hay envidia por los beneficios que los procesos que han liderado las víctimas que hoy llevan mejoras al territorio. Algunos opositores (personas que también alegan tener derecho sobre la propiedad de esas tierras) han sido agresivos con los primeros ocupantes”.

Los parceleros señalan que la mayoría ha recibido ofertas por su tierras r y a aquellos que siguen luchando por la restitución de sus predios no los quieren volver a ver en El Toco.

Mientras las instituciones atienden las denuncias con reuniones protocolares, en las que algunos representantes ni siquiera asisten, los parceleros continúan en la lucha por restablecer sus derechos, hacer respetar su vida y su permanencia en el territorio de la mano del liderazgo de Miguel Ricardo. “Estas son unas amenazas para que Miguel abandone su trabajo, él no tiene parcela pero siempre ha luchado por denunciar y exigir respuestas. Ellos quieren que los antiguos no estemos ahí”, señala Aristel López uno de los parceleros originales del El Toco y miembro de ASOCOMPARTO.

La comunidad espera que las adecuaciones al territorio sean provechosas para las familias campesinas que hace 25 años salieron del territorio y que deben ser restituidas colectivamente, no para los ocupantes de mala fe o de las empresas que puedan llegar después a disfrutar de las mejoras que las víctimas han luchado por tantos años.

El proyecto del distrito de riego

A finales del 2022 la comunidad de El Toco verá en su paisaje una estructura metálica que gira sobre la tierra por medio de llantas y dejando una estela de agua a su paso. Se trata del proyecto de riego AGRICEL, una apuesta de la gobernación del Cesar y el Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero CDT para crear Células de desarrollo agrícola y fortalecer la producción agrícola en la parcelación. Este proyecto fue licitado por un valor estimado de $6.387.436.650 millones de pesos adjudicados al Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar(CDT) según el número de proceso CD-SGR-0988-2021 consultado en SECOP II con el número de contrato 2021 03 0044.

Según la información que reposa en SECOP I, existe un proceso de selección adjudicado, identificado con el número CMA-SGR-0004-2021, tiene como objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CÉLULAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA – AGRICEL CON SISTEMAS DE PIVOTE CENTRAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, VEREDA EL TOCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”, con un valor de $ 446.396.534 millones.

Las dos empresas que conforman el consorcio adjudicatario son BIOPROJECT SAS ZOMAC (que participa con el 80%), una empresa que ha ejecutado millonarios contratos en el departamento del Cesar y ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA (participando en el 20% restante). La empresa Proarquimas SAS Zomac ha sido cuestionada en investigaciones periodísticas publicadas por el medio de comunicación “El periódico” en el artículo titulado Los Nule del Cesar, señalando la persistencia de la compañía como contratista del departamento.

“Esto es una gran alianza que hace el departamento con el CDT Ganadero, lo que buscamos es que esta iniciativa o esta política pública pueda tener una investigación en los temas de pozos profundos, adecuaciones de tierra, estudios de suelos para garantizar una productividad de cualquier cultivo que se quiera desarrollar en esa vereda”, señaló José Emilio Osorio, secretario de agricultura del departamento del Cesar.

Aunque el proyecto tiene la importante misión de convertir la tierra de El Toco en un territorio fértil, las inconsistencias en la adjudicación del contrato de la interventoría parecen opacar tan noble iniciativa. Según la abogada Diana Beltrán, el consorcio que se presentó a evaluación no tiene las mismas empresas que ganaron el proceso. “Al revisar los documentos de acceso público en la plataforma SECOP I, como el acta de cierre del proceso y el informe de evaluación, queda en evidencia que en éste se presenta la oferta de un consorcio conformado por PROAQUIMICAS S.A.S. ZOMAC , al cual le evalúan requisitos financieros y jurídicos, pero en relación con los requisitos técnicos, evalúan al mismo consorcio pero conformado por BIOPROJECTS S.A.S. ZOMAC y no por PROAQUIMICAS S.A.S. ZOMAC, sin ninguna explicación, lo que claramente es una inconsistencia que puede dar pie a una investigación por parte de los entes de control”, señala la abogada.

El sistema de riego por pivote central que busca regar 400 hectáreas, sin cercas en medio, no ha sido montado por contratiempos en la importación del aluminio del cual están fabricada la estructura debido a la pandemia por la COVID-19 y la guerra en la frontera de Ucrania y Rusia, los cuales están justificados en prórrogas y documentos de acceso públicos. Sin embargo, ya se perforaron los pozos desde los cuales se va a extraer el agua del subsuelo. Este proyecto piloto busca irrigar en un futuro más de 7.000 hectáreas utilizando un sistema de distribución de las aguas subterráneas en estructuras metálicas parecidas al ala de un avión con ruedas que gira sobre un eje mientras sus aspersores humedecen el suelo.

En este proyecto han participado algunos parceleros de El Toco, incluyendo algunos que hacen parte de ASOCOMPARTO, bajo una Cooperativa llamada COOAGROTOCO. El proyecto impulsado por el CDT Ganadero fomenta lazos con los compradores de los productos agrícolas, apuntando a una autofinanciación del mantenimiento de la infraestructura de riego. Quizás ese es el punto que causa temor en la comunidad: la administración de los recursos para saldar los gastos de energía de la estructura, así como el personal de seguridad que cuidarán de la misma.

Ante estas dudas, el secretario de Agricultura José Emilio Osorio afirmó que los gastos de energía serán asumidos por COOAGROTOCO al ser ellos a quienes se les entregue el proyecto finalizado. “Acá lo importante es que ellos no van solos, se trata de agricultura por contrato y somos nosotros (campesinos y gobernación) quienes podemos hacer una alianza con un aliado comercial que pueda suplir los gastos y las necesidades mientras los cultivos empiezan a dar rentabilidad”, señaló el secretario

Los campesinos esperan que el proyecto arranque para continuar trabajando la tierra con mayor productividad. Se espera que el proyecto AGRICEL logre aportar a las economías cooperativas de los agricultores de El Toco y siga con su objetivo de aportar al campesinado. Lo anterior es importante teniendo en cuenta que en la historia de Colombia hay casos de proyectos que buscaron solucionar problemas de riego a los campesinos y terminaron siendo infraestructura de grandes empresas agroindustriales como fue el caso del distrito de riego de María la Baja.

El origen de la parcelación

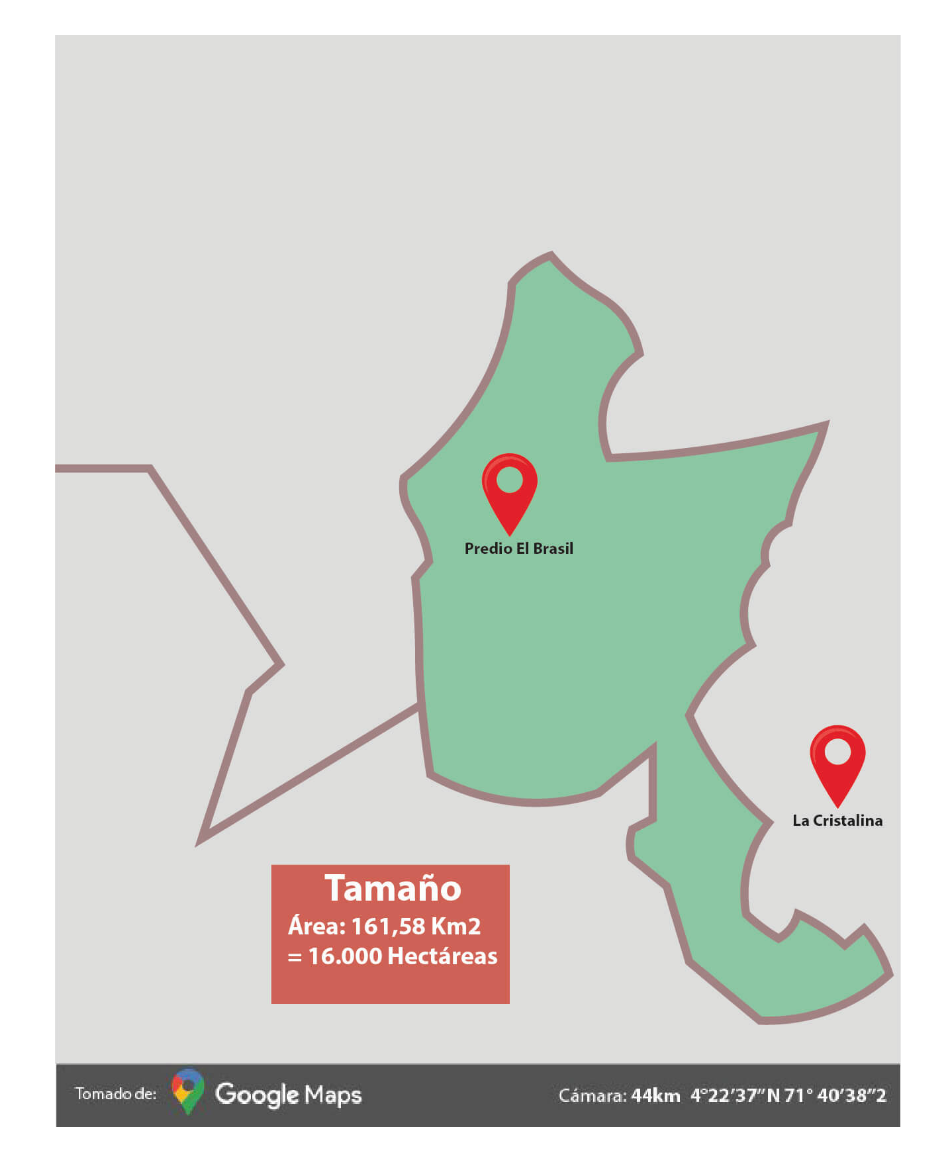

El poder y el reconocimiento de la familia Murgas en el Cesar lleva casi un siglo en medio de grandes extensiones de tierra, cargos públicos, privados y exitosos negocios agroindustriales. La descendencia Murgas ha tenido importantes figuras públicas, José Antonio Murgas el “padre del departamento del Cesar”, el ministro de Trabajo en 1973 y exgobernador del departamento es uno de los patriarcas de la familia Murgas y el hermano de Alfonso Murgas, un empresario que amasó su riqueza en proyectos ganaderos, algodoneros y palmicultores en grandes extensiones de tierra en varios municipios del departamento.

Una de sus haciendas, “El Toco”, ubicada en el Corregimiento Los Brasiles, al interior del municipio de San Diego a 90 minutos de Valledupar, se convirtió en una territorio de esperanza y un nuevo comienzo para 82 familias campesinas que llegaron a ocupar la hacienda en 1991, esperando que el INCORA intercediera en la compra y adjudicara ese predio dividiendo la tierra para cada una de las familias que decidieron establecer su proyecto de vida en esas parcelas de tierra fértil.

El padre de Miguel Ricardo, fundador de la parcelación del Toco, asistía a las reuniones de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en compañía de su hijo, en estas reuniones se capacitaba y organizaba a la comunidad campesina para obtener legalmente un “pedazo de tierra” para vivir y trabajar.

Las 1.593 hectáreas de tierra en El Toco, que eran utilizadas anteriormente como hacienda de algodón, palma y ganado, fue comprada por el INCORA en 1997 a Alfonso Murgas. Esta planicie fértil al lado del río Cesar iba a ser, en 1998, adjudicada en 82 parcelas a las familias que eran sujetos de reforma agraria.

Para ese año la comunidad campesina se había organizado en una Junta de Acción Comunal, construyeron dos escuelas, un centro de acopio de los productos agrícolas sembrados en el territorio, una tienda comunal, un puesto de salud, una cancha de fútbol, dos escuelas primarias y todas las vías de acceso a las parcelas. Casi cualquier problema dentro de la comunidad era solucionado colectivamente. Había un fuerte lazo entre la comunidad -que hoy en día sobrevive- y aportaba al sueño de ver convertida su parcelación en la despensa agrícola del Cesar, soñaban con ser reconocidos como un territorio llamado Brisas del Cesar.

Hoy la infraestructura que construyeron en ese entonces, se cae a pedazos por las arremetidas del paramilitarismo y la inoperancia del estado colombiano. Se sigue deteriorando mientras las instituciones siguen dilatando procesos para restituir el territorio definitivamente y atender todas las afectaciones que vivió la comunidad campesina.

Cuando la hacienda fue dividida por los campesinos en parcelas, se realizó una primera medición teniendo en cuenta el número de integrantes por familia, las zonas comunes y las vías de acceso, de esta forma se organizaron en el extenso territorio. Sin embargo, cuando el INCORA realizó otra medición, se dieron cuenta que el territorio se quedaba corto al tener en cuenta las medidas de la Unidad Agrícola Familiar UAF. En este punto, la entidad decidió adjudicar, como lo indica el acta 23 del 13 de agosto de 1996, parcelas a 55 familias y quedó estipulado que las 25 familias restantes serían ubicadas en el predio El Irán, en una zona cercana a la parcelación.

Lo que parecía una victoria para la comunidad de El Toco, se quedó en el papel y se vio truncada por la llegada de las botas, los fusiles y las insignias de los paramilitares.

El Toco arrebatado

El despojo en la parcelación El Toco está directamente relacionado a la presión paramilitar del bloque Juan Andrés Álvarez (JAA) sobre los municipios del Cesar. Aunque ya se sabía de la presencia de los armados y de los actos violentos que cometían como torturas y violencia sexual, la presencia paramilitar parecía lejana en la parcelación. La pesadilla llegó a las vidas de las familias del Toco un 8 de abril de 1997 a las nueve de la mañana cuando más de 30 hombres armados, entraron con lista en mano buscando a cinco personas. Así lo señaló Francisco Gaviria, alias ‘Mario’ en su versión libre el 15 de marzo de 2011.

“La orden que dio 40 fue: bueno me hacen el favor entran allá. me ubican estas personas, me las matan y me mandan a desocupar la zona.”

En la búsqueda de las personas de la lista asesinaron a Daniel Antonio Cogollo pensando que era Rafael Daniel Cogollo, su padre, secretario de la Junta de Acción Comunal.

Aquella mañana asesinaron a Darío Enrique Parada, las balas que irrumpieron su cuerpo no acabaron con los sueños de la comunidad pero sí le impidieron conocer a su hija. Ante el miedo, las familias agarraron lo que pudieron y salieron de la parcelación buscando salvar sus vidas y las de sus familias de la amenaza latente que suponía encontrarse cara a cara a los paramilitares y sus fusiles. Esta fue la primera de las tres masacres que vivieron las familias de El Toco y marcó el inicio de un desplazamiento forzado de 80 familias.

Ese mismo día Miguel Ricardo, ejerciendo sus funciones como encargado del puesto de salud, recibió en sus manos a una bebé que había perdido a Darío,su padre. El parto se dio en medio del dolor que había llegado a la comunidad con los paramilitares. El dolor de la muerte de su esposo había adelantado el parto de María*. Miguel todavía lo recuerda.

Las lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras la comunidad caminaba desde El Toco, hasta los Brasiles y de ahí, siguieron por la carretera departamental hasta Agustín Codazzi recordando a las personas que habían sido asesinadas ese día. Esa caminata marcó las vidas de los habitantes de la parcelación.

Los nuevos ocupantes y la emboscada

Las balas y los asesinatos buscaban que los corazones de los campesinos se llenaran de miedo y nunca volvieran a esas tierras para luego ser una fértil zona para negocios (industriales, agroindustriales o minero energéticos). Pero el sueño por la tierra y el deseo de vivir tranquilamente en el campo los impulsó a seguir luchando por su derecho a los predios que consideraban suyos.

El retorno se convirtió en un reto mayor después del 19 de mayo de 1997. Para esa fecha los paramilitares llegaron al corregimiento de Los Brasiles. Cuando entraron asesinaron a ocho personas, cinco de ellos parceleros de El Toco. En esta Incursión paramilitar asesinaron a Víctor Plata Álvarez, Daniel Plata Belloso, Hernán Pineda, José Yance Garrido, Joaquín Gaviria. También asesinaron a Lenis Álvarez, Fernando Quintana y Edgar Prieto.

“Imagínese, ocho asesinados en una comunidad de apenas 150 personas. Eso fue muy duro para todo el mundo, después de eso Los Brasiles quedó deshabitado por 4 años” Miguel Ricardo, parcelero de El Toco

Mientras las parcelas estaban deshabitadas y Los Brasiles se convertía en otro pueblo fantasma, el ganadero y comandante paramilitar, Huges Rodríguez, alias ‘Barbie’ tumbó cercas, y quemó las viviendas. También mandó traer a la parcelación camiones llenos de reses, las cuales deambulaban libremente por los escombros calcinados de las casas campesinas. El territorio había cambiado.

Entre 1997 y el 2000 llegaron otras familias: los segundos ocupantes. Algunos parceleros manifiestan que muchas de de ellas sabían de la violencia y desplazamiento que había ocurrido en el territorio (incluso habían tenido contacto con paramilitares), sin embargo levantaron sus casas y empezaron una vida con sus familias y animales. Desde entonces, estos segundos ocupantes tienen voz y voto dentro del territorio, han sido acogidos por las instituciones estatales y sus relatos hacen parte de las investigaciones del caso de El Toco. Incluso algunas mediciones al territorio fueron informadas a los segundos ocupantes, ignorando el interés de los primeros ocupantes en seguir haciendo parte de las decisiones de la parcelación.

Ante el panorama desolador del control paramilitar algunas personas decidieron vender a bajo costo, otras familias se fueron para no volver, la familia García perdió a 3 seres queridos y hasta el momento no han retornado. Otras más se asentaron en Agustín Codazzi, El Brasil y Valledupar. Desde entonces, los esfuerzos de los parceleros por continuar su lucha, haciendo denuncias y abriendo el caso ante las entidades municipales y nacionales empezaron y aún no han cesado.

Pasaron tres años de control paramilitar, no se veían hombres en camuflado o con fusiles, pero corría el rumor que Hugues seguía interesado en controlar la parcelación. Para lograr su cometido, los paramilitares se apoyaron en la información que dio Maglionis Arzuaga, un ocupante que llegó después de las masacres, con el cual difundieron un engaño en el que convocaron a una reunión en la parcelación argumentando que era una convocatoria de la CRUZ ROJA y el INCORA para dar solución y atención a la situación de los reclamantes el 7 de agosto del 2000.

Maglionis Arzuaga fue inspector de Policía de los Brasiles y desde 1999 tiene a su nombre una parcela en El Toco, después de que se presentara a una convocatoria de subsidios de tierra del Incora en 1996. Así lo señala el Acta 001 del 4 de febrero de 1999, la cual ha sido insumo para numerosas investigaciones como “Tierra y carbón en la vorágine del Magdalena: Los casos de las parcelaciones del Toco, el Platanal y Santa

fé” del CNMH y “Los años del retorno: Violencia, desplazamiento forzado y organización campesina en la comunidad de El Toco en el Cesar”, de PAX Holanda. En esta última investigación, Arzuaga confirma las compras irregulares que realizaba el paramilitar Barbie: “Él (Hugues Rodríguez) nos mandó, a Holguín y a mí, para buscar a los parceleros, y nunca me dio un porcentaje de eso, ni me lo mencionó, ni nunca se habló de eso. Yo le decía a la gente que fueran por los siete millones. Compraron varios”

Cuando llegaron los parceleros a la reunión convocada, no había funcionarios públicos y no se veía ningún tipo de presencia institucional, la desconfianza creció y algunas personas decidieron irse del lugar. Sin embargo, los que se quedaron se encontraron con la llegada de hombres armados que los retuvieron y los condujeron al centro de acopio. Allí preguntaron por los segundos ocupantes y los dejaron ir, solo se quedaron con tres parceleros que eran primeros ocupantes: Carlos Miranda, Natividad Liñán y Fabiola Martínez. Sin mediar palabra, los paramilitares les quitaron la vida.

El asesinato de estos líderes fue ejecutado por el bloque Juan Andrés Alvarez perteneciente al Bloque Norte de las UAC en cabeza del comandante Jhon Jairo Esquivel “alias el Tigre” bajo las órdenes de “Jorge 40” y la casa Castaño, muy cercanos a Hugues Rodríguez el “comandante Barbie”.

Los parceleros consideran una decisión extraña que Hugues Rodríguez fuera declarado como víctima inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV el 23 de marzo de 2016. Así lo confirmó el portal periodístico Verdad Abierta en la investigación Hugues Rodríguez, ¿El eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar? en este texto se expone el argumento por el que los parceleros no están de acuerdo con esta decisión, aún cuando la familia de Barbie sí sufrió hechos victimizantes, la investigación expone que “las personas que hicieron parte de un grupo armado ilegal o han sido condenados por hechos que guardan relación con el conflicto armado no tienen derecho a sus beneficios.”

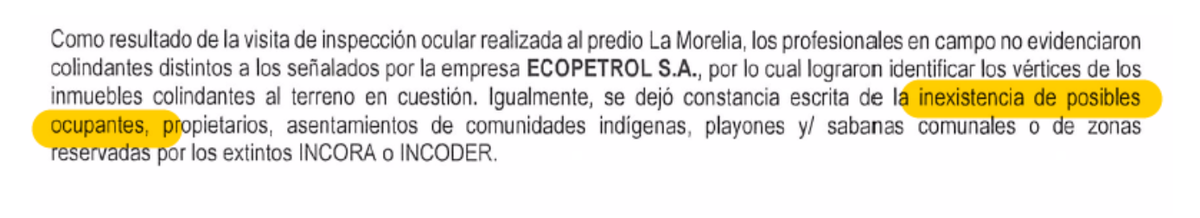

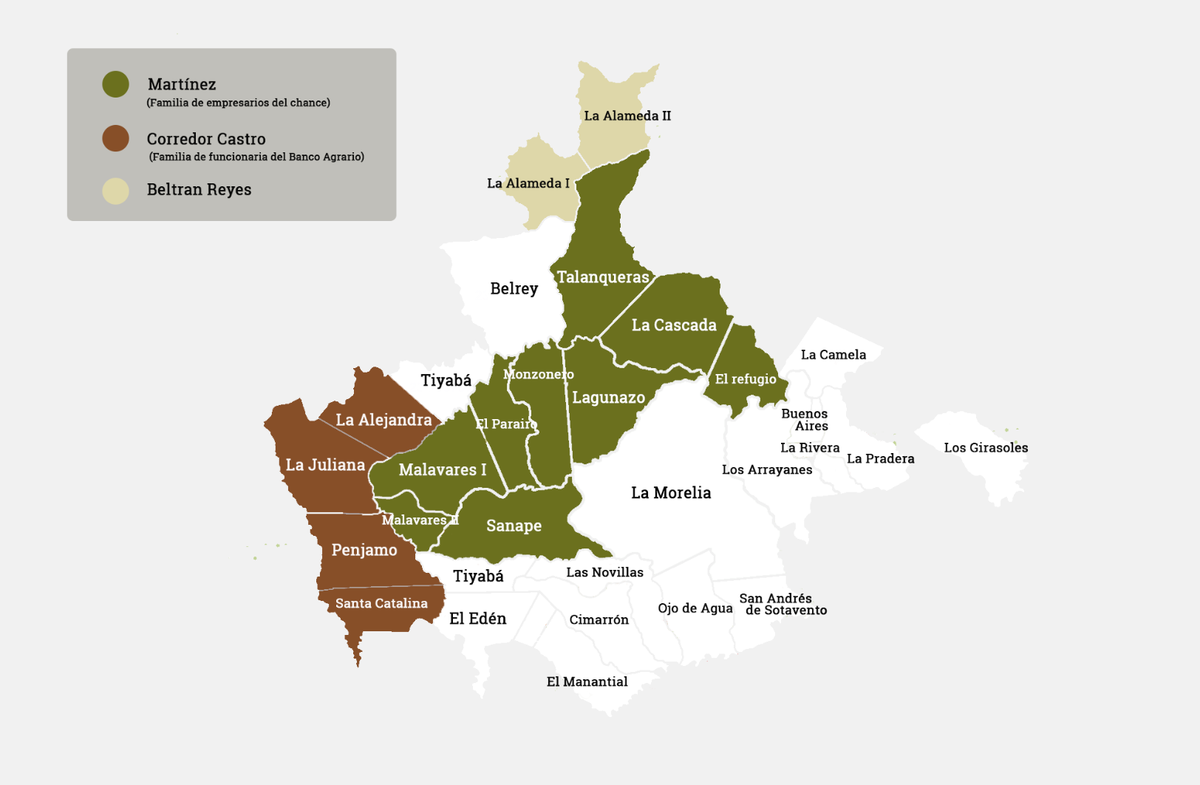

Los intereses sobre la parcelación

Sin campesinos en la tierra, Hugues Rodríguez continuó legalizando los predios. En unos casos, como el del parcelero José Osuna, le falsificaron su firma y la utilizaron en papeles fraudulentos, en otros casos fue por medio de cartas que servían como contratos de préstamos por dos millones de pesos a campesinos. Se firmaban cláusulas y automáticamente dejaban comprometida la venta legal de su parcela al comandante Barbie. El miedo a las represalias llevó a que, como señala el CNMH, Los parceleros firmaran un documento en el que pagarían de manera solidaria $136.500.000 al comandante. “Con base en el pagaré No. 0001 suscrito en Valledupar el 16 de diciembre de 2003, el juzgado 10 Civil del Circuito de Valledupar embargó y remató la mitad de las parcelas … a favor de ese ganadero (Hugues Rodríguez)”, señala la investigación del CNMH.

En total son 29 folios, es decir 29 predios que fueron legalmente despojados y posteriormente rematados en 2004 con el aval de funcionarios públicos amañados que obviaron el contexto de violencia. 835,95 hectáreas alcanzaron a estar legalmente en las manos del Comandante Barbie. Esta situación cambió en 2006 cuando fue revocada la orden judicial por las investigaciones que afrontaba el paramilitar en la fiscalía. Este hecho lo corroboró la Superintendencia de Notariado y Registro en 2012 como fue publicado en el Informe ejecutivo de los resultados de investigación adelantada por la SNR en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar – departamento del Cesar. Después de esta decisión llegó el eucalipto de la mano de Madeflex con el aval de los primeros y segundos ocupantes. El paisaje cambió con esta especie ajena al ecosistema, pero este cultivo fue una de las formas de retomar la actividad económica en el territorio.

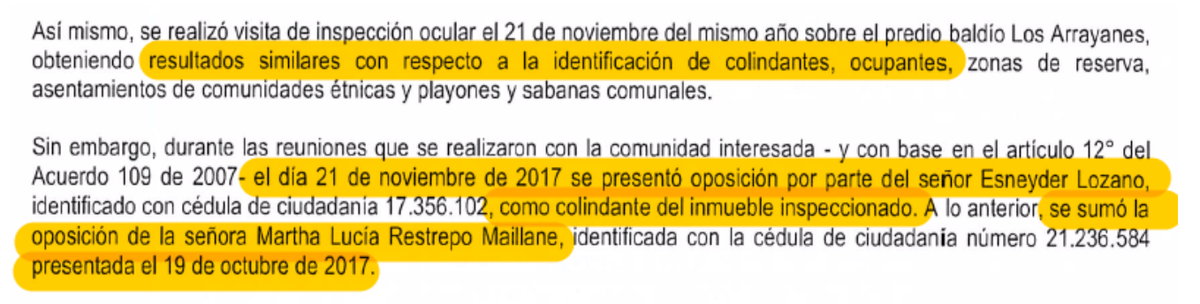

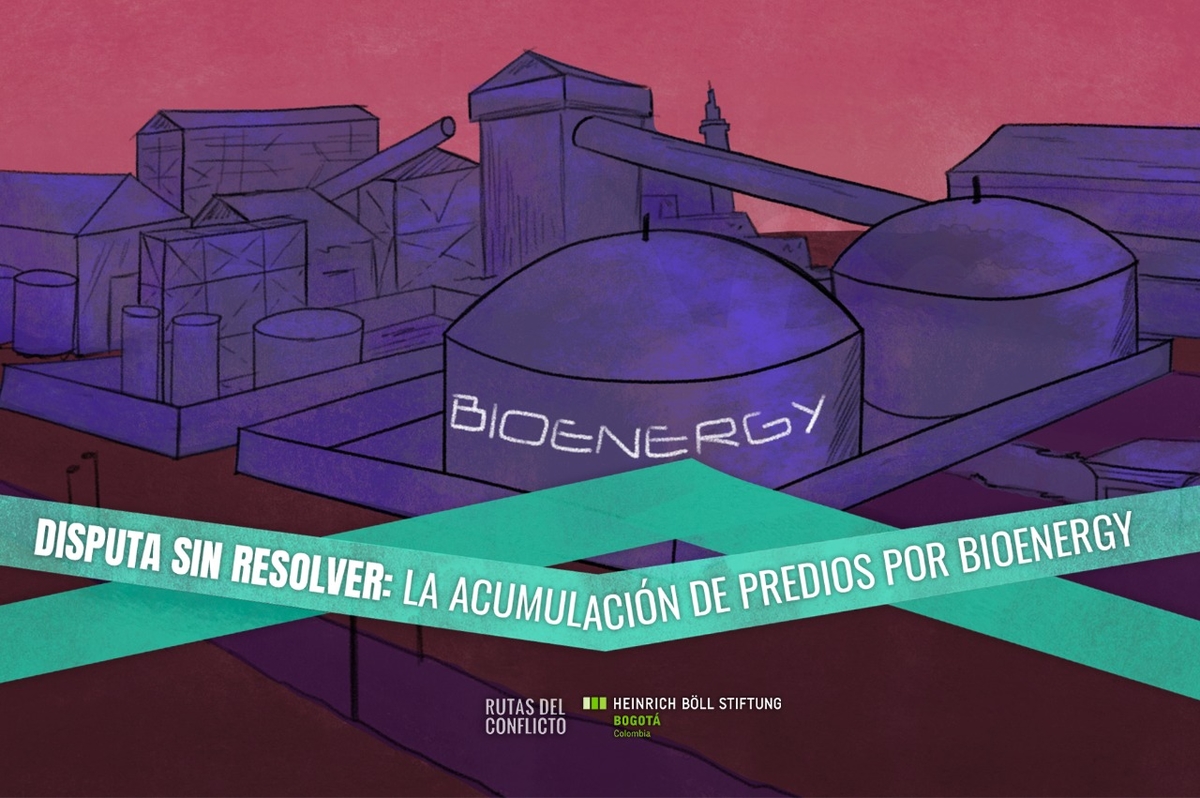

Aunque el despojo de El Toco parecía estar directamente relacionada con Hugues Rodríguez y su hato ganadero, este contexto fue posible gracias a la fuerza y financiación que le deben las élites cesarenses al paramilitarismo y la ambición empresarial que tenían algunos visionarios en negocios agroindustriales y minero energéticos que se adaptan muy bien a las características físicas, hidrológicas y geográficas del Cesar.

Aunque en El Toco no se encuentran licencias mineras, los campesinos afirman que el subsuelo de la parcelación es rica en minerales, posiblemente exista una veta de carbón, un depósito de gas o cualquier otro mineral, como ocurre en los municipios vecinos. Esta situación preocupa a la comunidad ya que el acuífero del César, el más grande del departamento, nutre el suelo y es una de las pocas fuentes de agua limpia en el territorio. Las aguas del Río Cesar empezaron a contaminarse a finales de la década de los noventa y, según algunos campesinos, causan irritación en la piel de las personas, enfermedades estomacales y genera en los animales casos de malformación de crías que nacen sin pelo y no sobreviven la semana completa. Los campesinos han construido pozos que funcionan como reservorios, algunas parcelas tienen cerca al arroyo El jobo una de las últimas fuentes de agua limpia del territorio.

La vocación de El Toco es agrícola, así lo recuerdan las ruinas del centro de acopio donde guardaban las cosechas de los parceleros. Sin embargo, las familias campesinas siguen sembrando la tierra por su cuenta y aunque ha sido difícil retomar la productividad de toda la tierra, varios campesinos como Juan López y su familia, continuaron cultivando y viviendo de la economía agrícola.

ASOCOMPARTO

La Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco, ASOCOMPARTO, se creó en el 2008, hace parte de la Asamblea Campesina del Cesar y es la organización que reúne a los primeros ocupantes en sus esfuerzos por recuperar los títulos de las parcelas a sus primeros dueños. Su trabajo ha permitido que en algunos casos se haya fallado a favor de los parceleros. Sin embargo, la lucha de esta Asociación apunta a reivindicar el derecho a una restitución colectiva de la tierra porque consideran que sus formas de vida campesinas les fueron arrebatadas y retomarlas implica una restitución coherente, con todos los primeros ocupantes que trabajaron con tanto esfuerzo la tierra.

Miguel Ricardo es el representante legal de la Asociación y continúa los esfuerzos por luchar por su comunidad. Desde buscar los folios con sus propios dedos en anaqueles olvidados entre el polvo, hasta representar a su comunidad ante entidades y convocatorias de derechos humanos, el trabajo de Miguel ha sido reconocido por sus compañeros y compañeras de la asociación. Aunque él ha aportado en casos de otras parcelas para que sus dueños obtengan la titulación, en el caso de él le fue negado el derecho a ser sujeto de restitución Él resume su liderazgo como un llamado al servicio para su comunidad, que continúa sin importar que el caso de él todavía no esté resuelto.

Algunas ONGS como PAX Holanda han acompañado a ASOCOMPARTO al igual que a otras comunidades reclamantes del Cesar. Para Antonio Calvo Silva, coordinador de PAX Holanda en Colombia, en el caso de El Toco lLa Unidad de Tierras no está restituyendo una sola parcera, están restituyendo el territorio, y el territorio es la tierra y es la gente, sus vecinos y su cultura. y esa cultura es la que afectó, y es hay que reconstruir, sus economías, sus compadrazgos”, por esto parece absurdo que existan decisiones de jueces ante casos que deberían ser iguales.

Lastimosamente como suele pasar en Colombia los liderazgos y luchas comunitarias se heredan a las malas. La muerte y el paso de los años desgastan los sueños, pero gracias a la fuerza y al tejido de apoyo de ASOCOMPARTO el caso de la parcelación de El Toco hoy sigue adelante. Sin olvidar los prejuicios emocionales a los que se enfrentaron, y que aún se siguen viendo, los parceleros de El Toco continúan reclamando respuestas claras y contundentes por parte de las entidades y tribunales.

La solución al caso de El Toco ha sido una de las más esquivas y entramadas en el Cesar, se ha dilatado en el tiempo esperando en los despachos de las entidades, y los tribunales han proferido decisiones que deberían ser iguales para todos pero no lo son. En este proceso también deben solucionar la situación de los segundos ocupantes que, en algunos casos, fueron víctimas de compras sin conocer el antecedente violento.

Mientras la historia de El Toco sigue sin resolverse, el subsuelo rico en minerales, que ya ha tenido exploraciones iniciales por cuenta de la Drumond, sigue sosteniendo la vida agrícola y agropecuaria con la que los primeros ocupantes soñaban y siguen soñando. Esta ilusión de los campesinos de El Toco solo será posible si se garantiza su seguridad en el territorio, se resuelve la titulación de las parcelas y se llegan a acuerdos que se respeten entre las entidades departamentales, los segundos ocupantes y el ecosistema que los acoge.

Actualizado el: Lun, 09/12/2022 - 20:28