Macrocaso 03, Batallón La Popa: El reconocimiento de los “falsos positivos” en la Costa Caribe

Por: Susana Rincón

El próximo 18 y 19 de julio de 2022 se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento por las ejecuciones extrajudiciales de 12 miembros del Batallón La Popa, en Valledupar, Cesar. Se les adjudica el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005. Los señalados, quienes fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, ya presentaron su reconocimiento escrito a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la audiencia también participarán las comunidades indígenas Kankuama y Wiwa, quienes se vieron gravemente afectadas por estos hechos. Esta es la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos. La JEP priorizó el caso de La Popa teniendo en cuenta que el Cesar es el tercer departamento con más ‘falsos positivos’ en todo el país.

¿Qué sucedió en el Batallón La Popa?

En el año 2019, cuando la JEP empezó a recibir declaraciones voluntarias sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Batallón La Popa fue en su momento la unidad militar que más casos había confesado. Según las versiones rendidas de los militares ante la JEP, se lograron identificar 146 casos de “falsos positivos” acontecidos en los años 2002 y 2005. Las víctimas eran elegidas teniendo en cuenta 10 patrones: eran indígenas, personas indocumentadas, con precariedad económica, habitantes de calle, recicladores o vendedores ambulantes, miembros de la comunidad LGBTI, menores de edad, señalados de pertenecer a un grupo miliciano o guerrillero, supuestos integrantes de la AUC y desmovilizados de algún grupo al margen de la ley.

En el patrón indígena, la mayoría de las víctimas eran comunidades étnicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los señalaron de ser informantes o trabajar con grupos al margen. Las víctimas de “precariedad económica”, por lo general, no tenían denuncias de desaparición debido a que no se conocía su identidad o no tenían arraigo familiar. En varios casos, según los testimonios de los militares, les cortaban el cabello y los arreglaban para posteriormente ser asesinados.

A su vez, los comparecientes señalaron que existían cooperaciones con los grupos paramilitares que cubrían los mismos municipios que el Batallón La Popa. Estos mismos eran los que entregaban al ejército las víctimas que luego presentaban como bajas en combate.

Recordemos que uno de los imputados por este caso es Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa entre los años 2002 y 2003, quien no aceptó los cargos en su contra y ahora deberá afrontar el primer juicio adversarial en esta justicia transicional. Mejía ya fue condenado a 19 años de cárcel en el año 2013 por sus comprobados nexos con paramilitares, entre los que se destaca el nombre de Jorge 40, comandante principal del Bloque Norte de las AUC

El papel de la JEP en el macrocaso 03, Batallón La Popa

Para el año 2021, la JEP le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército por “falsos positivos” en la Costa Caribe, tres de estos militares no aceptaron los cargos. Entre los imputados había dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados, todos pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre los años 2002 y 2005. La JEP determinó que “cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”.

Por medio de los testimonios de los militares, de distintos rangos y funciones, que hicieron parte de los crímenes ocurridos en el Batallón La Popa, la Sala de la JEP determinó que estos asesinatos hacían parte de un “plan articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientando a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectaban a la población de la región”.

En este acto de reconocimiento que se realizará en los próximos días, la JEP resaltó la importancia de la participación de las víctimas, pues el propósito principal de este escenario es dignificar y visibilizar su memoria. En estos puntos que señala la JEP para la audiencia, se contempla una dimensión restaurativa del reconocimiento, donde los imputados deben “reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes”, esto con el fin de “rehacer un sentido de la dignidad y nombrar a las personas como seres humanos que debieron ser cuidados y protegidos”.

Actualizado el: Dom, 07/17/2022 - 20:54

Comisión de la Verdad: el papel del narcotráfico en el conflicto armado

Entre sus hallazgos y recomendaciones, el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV) habla sobre la relación del narcotráfico con la guerra en Colombia: ha sido protagonista y ha tenido fuerte influencia en la política y economía del país. Rutas del Conflicto trae un resumen de las cuatro ideas principales que, según la CEV, giran en torno a este fenómeno.

Por: Catalina Sanabria Devia

Todos los actores del conflicto armado han tenido que ver con la producción y el comercio de drogas, aunque cada uno de manera diferenciada. Por ejemplo, mientras que para las Farc esto operó como un mecanismo de financiación, para los paramilitares fue la bisagra entre el crimen y el poder. Los narcotraficantes, por su parte, han actuado junto a la clase política y a sectores económicos importantes, por lo que se han constituido como miembros de algunas élites. Estas relaciones han determinado el curso de la violencia y sobre todo su continuación en los territorios.

Economía de la coca

De acuerdo con distintos estudios, los ingresos por el tráfico de cocaína representan entre el 1% y el 4% del producto interno bruto de Colombia, posicionándolo como el principal país productor para un mercado de aproximadamente 20 millones de consumidores. Así, el narcotráfico promueve un modelo de acumulación de capital, una economía basada en la reproducción del conflicto. Desde los sesenta, ante la falta de una política agraria incluyente y la pérdida de soberanía alimentaria, la coca se convirtió en una alternativa productiva para el campesinado.

A medida que el modelo de acumulación se expandía, la vida en comunidad y el desarrollo regional cambiaron. “Muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico. Pueblos cercanos a Tumaco, en Nariño, o en Urabá, Antioquia, o San José del Guaviare, en Guaviare, entre otros, pudieron enfrentar una escasa presencia del Estado con los recursos y las dinámicas surgidos alrededor del narcotráfico”, menciona la CEV.

Aunque las economías locales de la cocaína trajeron consigo oportunidades laborales, también conllevaron formas de explotación al campesino, la mujer y la población étnica. Estas zonas suelen ser, incluso hoy en día, las más violentadas. Allí es donde se ha impactado profundamente a la naturaleza, la tenencia y el uso de la tierra, y se han generado grandes estigmas hacia los agricultores. Pero la cadena de producción y comercialización de drogas va mucho más allá de los cultivos, por lo que ha involucrado a otros sectores de la sociedad.

La Unidad de Investigación de Activos Financieros (UIAF) señala que parte del dinero producido por el narcotráfico se ha blanqueado a través de notarías y sectores como el inmobiliario: fachadas, compraventa, testaferrato, etcétera. La UIAF revisó 104 casos de narcotráfico vinculados a carteles, las Auc, las Farc, el Eln, entre otros actores, y en todos encontró referencias a empresas comerciales, petroleras, de transporte, bienes raíces o contratación pública.

(Le puede interesar: ¿Qué contiene el Informe Final de la Comisión de la Verdad?)

Dimensión política: democracia en riesgo

En los años setenta se dieron debates sobre la infiltración de contrabandistas y narcotraficantes en el Congreso de la República, la DIAN y el DAS. El comercio de drogas se internacionalizó y entabló relaciones de élite que hasta influyeron la infraestructura, pues construyeron pistas de aviones y obtuvieron el control de puertos marítimos para buscar rutas hacia Estados Unidos. También hubo acusaciones de que varias campañas presidenciales fueron financiadas por dinero ilícito.

Tal como explica la CEV, es difícil precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema político ha promovido el clientelismo, la corrupción electoral y la tolerancia a recursos de dudosa procedencia en el sector público que ponen en riesgo a la democracia, sobre todo a nivel regional. Entonces, la política ha sido la primera en articularse con el narcotráfico, incluso antes de que la violencia por el conflicto armado se viera involucrada.

En el marco de la ley de Justicia y paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso reveló que en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, y que los dineros del narcotráfico fueron fundamentales para las campañas. Este vínculo entre actores políticos, económicos, armados y militares, que se basa en la acumulación de capital, no ha sido investigado a profundidad por el Estado y mucho menos desmantelado. Según el Informe, la función pública ha servido al narcotráfico para mantenerse en la impunidad y lavar el dinero a través de la contratación pública o la compra de tierras.

El fracaso de la guerra contra las drogas

Las élites enfocan su política antidrogas en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras que mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. Esto ha manchado a las entidades competentes, ya que se han vuelto objeto de disputa. “Varias instituciones como el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Dirección de la Aeronáutica Civil (DAAC) y las áreas encargadas de los bienes en extinción de dominio, han sido protagonistas de importantes escándalos y algunos de sus directores y funcionarios han sido procesados por corrupción, violencia o narcotráfico”, sostiene la CEV.

Por su parte, la fuerza pública también se ha involucrado en este negocio ilegal. Desde los setenta la Policía se empezó a relacionar con narcotraficantes, y las alianzas aumentaron con la formación de carteles, el grupo Muerte a Secuestradores (Mas) y el modelo paramilitar del Magdalena Medio. A finales de los noventa el Ejército se involucró directamente en la lucha contra las drogas, pues se consideró a las Farc como un grupo narcoterrorista. Entonces, esta violencia favorecía los intereses privados de los narcotraficantes y, a su vez, la contrainsurgencia de la fuerza pública.

En los noventa, al afirmarse que la lucha contra las drogas era la misma que contra las Farc, se ignoró que “los grupos paramilitares eran aliados del Estado en la lucha contrainsurgente y que estaban orgánicamente asociados al negocio del narcotráfico. Esto generó la criminalización del campesino cocalero, considerándolo la base social de la guerrilla y el principal responsable del narcotráfico. Esto ha servido para mantener la violencia contra los eslabones más débiles y diluir la responsabilidad de los actores políticos o institucionales, quienes son los principales beneficiarios del negocio”.

(Le puede interesar: El legado que nos deja la Comisión de la Verdad desde el diálogo social: reconocimiento, convivencia y no repetición)

Persistencia

Una de las razones por las que el conflicto se mantiene en las regiones es que los actores armados (insurgencias, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública) aún se disputan el control de la economía de la cocaína. Esto se debe a que, al ser un mercado ilegal, los beneficios del narcotráfico son mayores y lo vuelven más codiciado. Además, de acuerdo con el análisis comparativo territorial de la CEV, los niveles de violencia fueron más altos en lugares con presencia de cultivos de coca.

La economía de Colombia depende en gran parte del narcotráfico: por décadas ha regulado la economía tanto de los sectores populares y campesinos como de los dominantes. El Informe plantea que para hallar una solución, se debe replantear el mismo problema, ya que el discurso de la lucha contra las drogas ha determinado cómo el país ve el conflicto y la idea del “enemigo interno”. Este no es un asunto meramente delictivo o militar, pues como se ha dicho, tiene implicaciones sociales, económicas, políticas e internacionales. No puede seguir atendiéndose como una guerra.

Perseguir a los eslabones más débiles de la cadena, la militarización de los territorios, el prohibicionismo, las fumigaciones y la extradición no han llevado a superar la situación, sino a un callejón sin salida. La historia ha demostrado que son estrategias que no dan frutos, que por el contrario exacerban el conflicto. Mientras el narcotráfico siga siendo ilegalizado, brindará los recursos para seguir con la violencia, corromper a las instituciones y financiar ejércitos privados para sus intereses. “Debemos llegar a acuerdos que permitan la comprensión, regulación e integración de esta actividad”, concluye la CEV.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 16:55

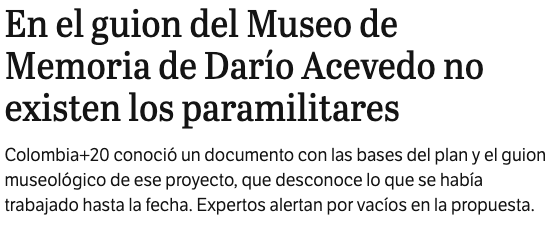

La renuncia de Dario Acevedo: entre polémicas, tutela y negación del conflicto armado.

La renuncia de Dario Acevedo a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica está rodeada de polémicas, tal como su trabajo en estos años. Sus críticas ante los Acuerdos de Paz, la Comisión de la Verdad y sus procesos abiertos por la JEP debido a las modificaciones realizadas al guión del Museo de Memoria, muestran la realidad de un gobierno que durante cuatro años puso trabas a la paz.

Por: Susana Rincón y Natalia Brito

Cuando Dario Acevedo era el candidato opcionado en el 2019 por el Gobierno de Iván Duque para ser el director del Centro Nacional de Memoria Histórica causó polémica su afirmación en el medio El Colombiano al asegurar que “el conflicto armado no podía convertirse en la verdad oficial”.

Su trayectoria académica junto con posturas en contra de la movilización estudiantil, los acuerdos de la Habana y la Comisión de la Verdad dieron luces sobre lo que sería su gestión, y lo que - más temprano que tarde - sería la posición del gobierno Duque frente la implementación de la paz. Hoy, 7 de julio, en vísperas de un nuevo gobierno, Acevedo radicó su carta de renuncia frente al Presidente de la República y al director de Prosperidad Social, Pierre García.

Su salida se da en medio de cuestionamientos y polémicas: En julio de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abrió un incidente de desacato por presuntamente incumplir con las medidas cautelares que lo obligaban a no modificar el guión del Museo de Memoria. Esto se dio, en primer lugar, por los cambios a la exposición “Voces para transformar a Colombia”, que había sido construida -previamente a su gestión- con las víctimas. Y, en segundo lugar, cuando el medio El Espectador publicó un artículo en el que se evidenciaba la reducción de cifras de los hechos victimizantes cometidos por el paramilitarismo.

Todo este lío comenzó cuando en mayo del 2020, el senador Iván Cepeda realizó una petición pública, en donde alertaba una posible afectación a los derechos de las víctimas por “la vulneración a la verdad histórica, la memoria colectiva y la reparación simbólica” debido a las acciones que ejercía Acevedo en cabeza del Centro Nacional de Memoria.

Recordemos que, Acevedo, historiador y profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, fue nombrado director del CNMH después de que se consideraran personalidades igual de cuestionables. Entre la lista estaban el periodista Mario Pacheco, opositor a los acuerdos y rechazado por las organizaciones de víctimas; y posteriormente, el profesor Vicente Torrijos, quien incluyó un falso doctorado en su hoja de vida.

Frente a estos posibles nombramientos, escribió dos columnas de opinión en las que señala peyorativamente al Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, como seguidor de la teología de liberación; y al comisionado Alfredo Molano como un ‘pro fariano marxista’. Además de decir que “la posición de quienes han propiciado el veto a estos candidatos … Han llegado al extremo de exigirle al estado y al gobierno “respetar” la autonomía académica del Centro y negar el carácter controversial de la verdad y la memoria”

Posteriormente, en contexto de la entrevista con El Colombiano, lo que dijo Acevedo a su llegada a la dirección fue lo siguiente:

“Ese es un tema de mucha controversia, hay quienes sostienen que lo vivido en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él; otros piensan que fue una defensa del Estado de una amenaza terrorista y de unas organizaciones que habían degenerado en su perspectiva política al mezclarse con el secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”.

El pasado 5 de julio el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) inició el empalme con los miembros delegados del gobierno de Gustavo Petro. El equipo directivo de las entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación conformado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez; el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez; director del Departamento de Prosperidad Nacional (DPS), Carlos García Orjuela, y el hoy ex director del CNMH, Darío Acevedo, realizó una reunión donde agiliza el intercambio de información sobre el trabajo realizado en estos años del gobierno saliente, y así sentar las bases de continuación frente a los retos sociales que asumirá el presidente electo el próximo 7 de agosto cuando se posesione.

Le puede interesar: Los peligros de negar el conflicto

Actualizado el: Jue, 07/07/2022 - 18:32

Entre el silencio y el estigma de la guerra: el impacto del conflicto armado en la salud mental de las víctimas

En Rutas del Conflicto ahondamos en el impacto del conflicto armado en la salud mental de las víctimas. En el capítulo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, se habla de cómo viven las víctimas su duelo frente a lo que les sucedió en la guerra, la constante revictimización en su cotidianidad y el estigma que un país les recalca todo el tiempo.

Por: Susana Rincón

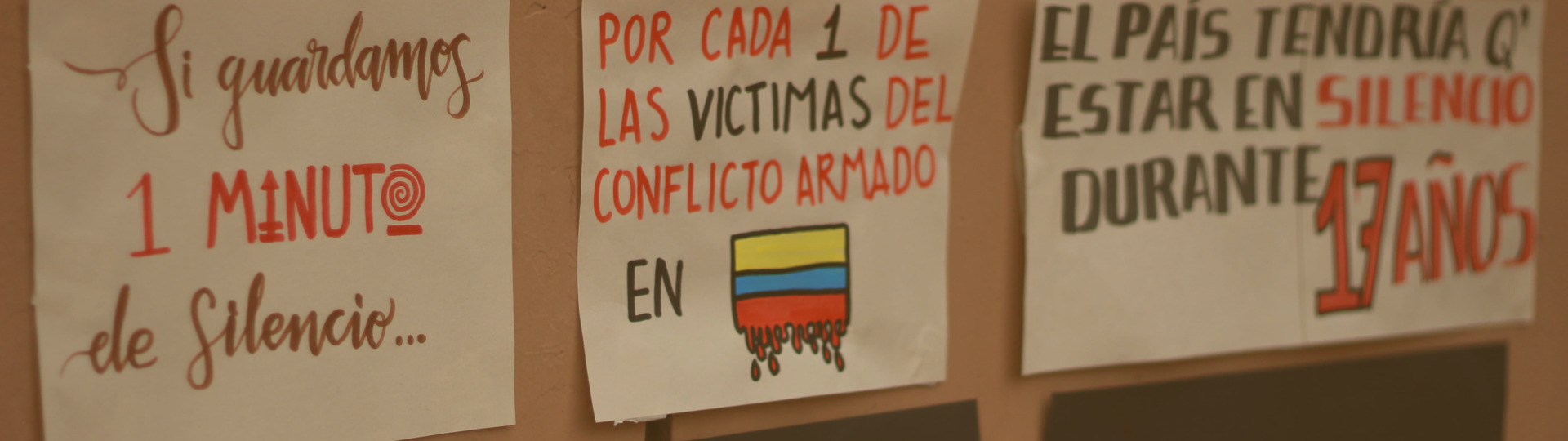

“Las experiencias traumáticas muchas veces son difíciles de compartir, la figura del abuelo que ya no está, del padre del que se habla siempre con dolor o de la hermana que se fue a la montaña, hace que muchas familias se hayan refugiado en el silencio que duele o en el silencio protector de los otros…” Este es uno de los fragmentos que se plasmó en el apartado Las consecuencias del dolor atraviesan generaciones, del capítulo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final. Uno de los tantos ejemplos que guarda esta guerra de más de 60 años en Colombia que marcó la salud mental de sus víctimas. Las cuales han sido re victimizadas, no solo por la sociedad que, a veces no empatiza con su dolor, sino también por un Estado que no va más allá de la burocratización de sus respuestas. Ante este sufrimiento que, como ellas mismas mencionan en el Informe, lo viven muchas veces en silencio.

Daniela Ramírez, psicóloga con énfasis en género, derechos humanos y atención psicosocial, le expresó a Rutas que las víctimas de conflicto armado han sido tan re victimizadas, y se ha normalizado tanto la violencia de su entorno, que por eso se dificulta su trámite del dolor. “Cuando una persona ha sido víctima se generan cambios a nivel personal, familiar, organizacional, comunitariamente, a veces no solo por el hecho que pasó, sino por su revictimización constante”, agregó.

Como sociedad colombiana, ¿Qué realizamos frente a estos escenarios de revictimización? Ramírez señaló que estamos normalizando la imposibilidad de brindar una ayuda y escucha a las víctimas, cerrando los canales que permiten a estas personas una ayuda institucional clara y concisa, puesta al nivel del entendimiento de las víctimas, con profesionales que, a veces, no tienen el tacto para ponerse en los zapatos de quien brinda su desgarrador testimonio de vida.

“Encontramos que las víctimas son absorbidas por un sistema poco empático, deshumanizado. Nos han arrebatado, no solo la capacidad de diferir lo que es violento, sino también poder mirar al otro como un colectivo, no desde la inferioridad. Porque eso también es violencia, y la revictimización que viven todo el tiempo las víctimas en este país”, precisó Daniela Ramírez.

“Las medidas de reparación tienen hasta la actualidad un desarrollo parcial. Han llegado a una minoría de las víctimas (12 por ciento, en 2021) en el acceso de indemnizaciones”, señala el capítulo de Hallazgos del Informe Final, publicado el pasado 28 de junio en el teatro Jorge Eliecer Gaitán. A lo que añade, que en este camino se resaltan los valiosos procesos a pequeña escala de las agencias implicadas, pero se sigue quedando corto el acompañamiento con una visión estatal y social de conjunto. “Durante décadas, las víctimas sufrieron esa situación sin reconocimiento ni apoyo, lo que llevó a una vivencia de desamparo frente al Estado, de no tener a quién acudir, quedar sin salida ante crímenes que nunca tuvieron reconocimiento. Todo esto incrementó el impacto”, puntualiza el capítulo.

Claudia Vásquez, víctima del conflicto armado, cofundadora de la Casa de la Memoria en Santa Marta e integrante del movimiento Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, nos habló desde su experiencia. “Hay que hacer un llamado al reconocimiento de la sanación de nuestro pasado. Las víctimas le venimos apostando hace mucho a ese proceso, y la ciudadanía debe involucrarse en la construcción de superar esas diferencias, entendiendo que ese pasado que vivimos en la guerra nos debe impulsar para cimentar el futuro del país”.

La Ruta Pacífica de las Mujeres es una iniciativa feminista creada en 1996 para visibilizar los impactos de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres. Gina Arias, psicóloga e integrante de la Ruta Pacífica, en entrevista con Rutas del Conflicto resaltó tres puntos importantes sobre este tema, también señalados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad: el primero, la invisibilización de las víctimas, promovida por una sociedad colombiana que no converge con este dolor. El segundo, el silenciamiento constante a los procesos de organizaciones de víctimas y de víctimas individuales que encuentran un sentido de vida en ese camino de ser escuchadas o encontrar respuestas a su dolor. Por último, el tercer punto es la negación del conflicto en territorios donde aún es latente la ocupación de grupos al margen de la ley.

Aquí es donde surgen los grandes interrogantes sobre nuestro papel como sociedad colombiana, ¿Qué estábamos haciendo cuando sucedieron todas estas violaciones a los DDHH?, ¿Qué responsabilidad nos corresponde como país frente a estos hechos? Teniendo siempre presente la construcción de un futuro donde no vuelvan a suceder estos crímenes, y donde las víctimas no tengan que pasar en un silencio obligatorio su duelo, ni el estigma de la guerra las persiga más.

Actualizado el: Mié, 07/06/2022 - 12:48

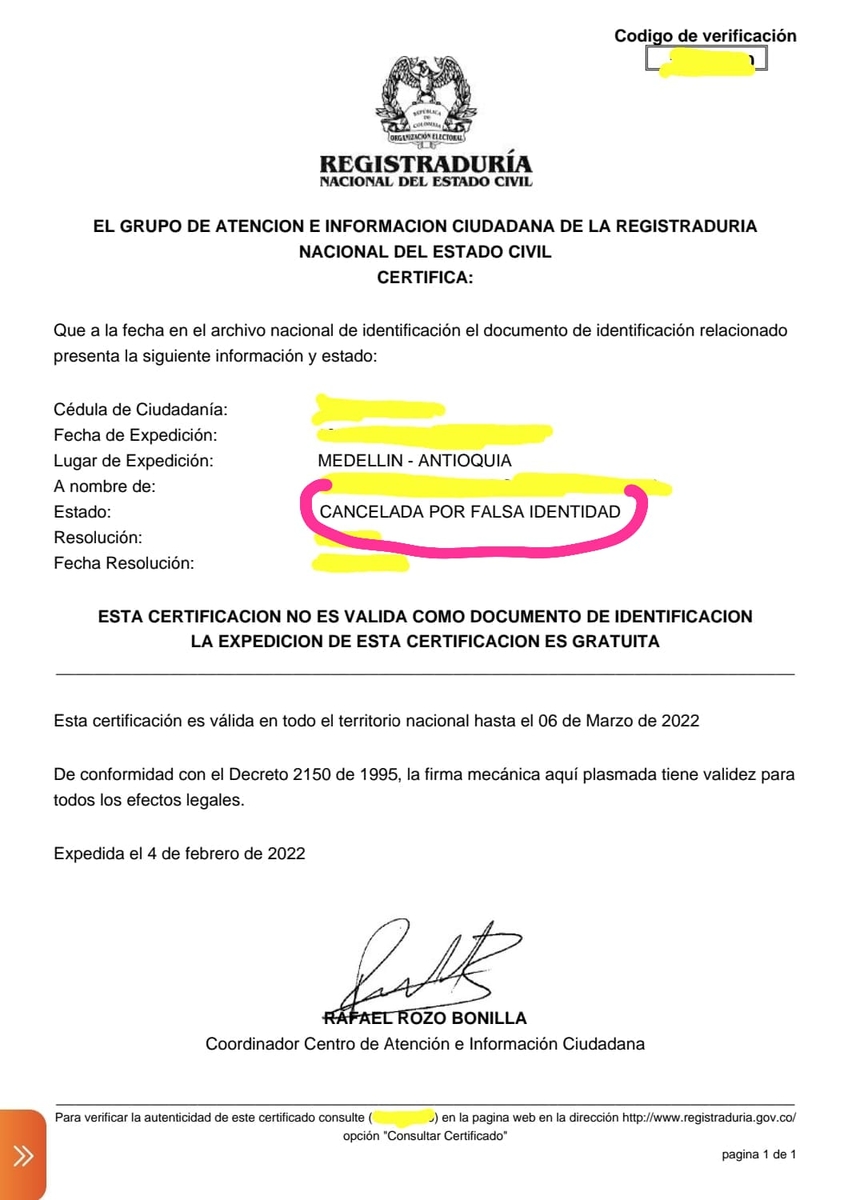

Cédulas canceladas: los colombianos que dejaron de existir

Una acción precipitada y casi secreta de la Registraduría Nacional anuló documentos de identidad a casi 43 mil colombianos de origen venezolano. La maniobra, presentada como parte de la depuración del censo electoral, violó el debido proceso y restringió derechos como la salud y la educación. Los casos ya llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por ColombiaCheck con apoyo de La Liga Contra el Silencio

Miércoles 26 de enero de 2022, 9:30 am. La vida de Daniel Suárez dio un giro durante su recorrido al trabajo. “Amor, me detuvieron”, alcanzó a decir por teléfono el músico de 33 años. Al otro lado de la línea el susto y el desconcierto invadieron a su esposa venezolana, y a su madre, una barranquillera de 73 años.

En una redada que realizaba la Policía Nacional en el centro de Bogotá, un funcionario le pidió a Daniel su documento de identidad. El sistema arrojó un mensaje: “Cancelada por falsa identidad”. Daniel fue esposado y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde permaneció detenido 24 horas, junto a delincuentes comunes. Suárez no sabía lo que sucedía, y los policías tampoco, pues se mostraban desorientados sobre la causa de su detención.

Las URI son recintos adscritos a la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias y se traslada a quienes han cometido delitos en flagrancia para ser reportados ante un fiscal, y en menos de 36 horas ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura y decidir si hay méritos para decretar su detención preventiva.

“Cuando les requieren la cédula y los detienen, el tratamiento que les dan es como si fueran delincuentes, hay maltratos verbales y amenazas de deportación. Las detenciones son arbitrarias y han sido denunciadas públicamente”, dice José Francisco Novoa, abogado binacional con licencia para ejercer en Colombia y Venezuela, quien asiste a afectados por cancelación de sus cédulas.

Suárez es uno de los 43 mil colombianos nacidos en Venezuela que obtuvieron la nacionalidad por sus padres, a quienes la vida les ha dado un vuelco casi trágico: son acusados de un supuesto delito del cual la mayoría no fue informada. Sin derecho a la defensa han sido castigados, dejando de existir para el Estado colombiano. Se les arrebató su identidad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos y deberes que otorga la Constitución.

Los afectados hacen parte de las segundas y terceras generaciones de la diáspora colombiana que se estableció en Venezuela desde los sesenta, que aumentó a partir de los setenta tras la bonanza petrolera y se extendió hasta los noventa, motivada aún por el auge económico y el promisorio entorno que representaba Venezuela. Un grueso número de estos migrantes colombianos no solo buscaba mayores ingresos, sino también huir del conflicto armado, como lo recuerda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Con la decisión de la Registraduría “los derechos que se violan son el de la personalidad jurídica y el debido proceso”, dice Andrés Soto, abogado binacional quien también asiste legalmente a varios de los afectados por registros civiles anulados y cédulas canceladas. La consecuencia, explica, es que otros derechos fundamentales, como salud, educación y trabajo, también se ven vulnerados.

Cuando el Estado te falla

La Constitución colombiana reconoce en el artículo 96 el derecho a la nacionalidad por dos vías: nacimiento o adopción. Los hijos de padre o madre colombianos, aunque hayan nacido fuera del territorio, son colombianos por nacimiento. Este derecho lo pueden hacer valer a través del registro en los consulados en el exterior o con su presentación en la misma Registraduría, una vez que cumplan y entreguen la documentación exigida por ley.

En resumen, son colombianos con doble nacionalidad: la del país que los vio nacer y la del país de origen de su padre o madre. En el artículo 14, la Constitución también garantiza el derecho de toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica.

El derecho a la nacionalidad también está contemplado en instrumentos internacionales de los cuales Colombia es signataria, y la Corte Constitucional en su Sentencia T-421 de 2017 los recuerda: el artículo 15 (numeral 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Como hijo de ciudadana colombiana, Daniel Suárez formalizó el derecho a la nacionalidad en 2017 con la entrega de recaudos a la Registraduría. Por ser mayor de edad, la inscripción de su Registro Civil se cataloga como “extemporánea”, y entre las exigencias estuvo la apostilla de su partida de nacimiento venezolana.

Cuatro años después, sin razones, el mismo organismo le despojó de su ciudadanía: anuló su registro civil, canceló su cédula y su pasaporte quedó invalidado. Dejó de existir como colombiano, volvió a ser un migrante venezolano en Colombia. Daniel no se atreve a pedir atención médica en su EPS para no llamar la atención del sistema, que pudiera desvincular a su madre como beneficiaria. Perdió la posibilidad de un crédito y sólo ver a un policía le produce ansiedad y temor.

“Moralmente esto es muy duro. Siento como si mi historial hubiera quedado manchado. No quiero regresar a Venezuela, pero tampoco quiero quedarme en Colombia”, cuenta Daniel.

Para el abogado experto en litigio migratorio, Daniel Carvajal, la falla es del Estado: “La Registraduría tiene la obligación de verificar la documentación al momento de hacer la inscripción y no salir siete años después a decirle a la persona que un documento suyo no es válido”, dice.

Carvajal también objeta la legalidad de esta actuación por la aplicación de una norma de manera retroactiva, es decir, la resolución que regula el mecanismo para anular registros civiles es del 2021, pero se utiliza para revocar documentos de identidad colombianos avalados y emitidos con muchos años de anterioridad.

La Registraduría nunca informa las razones de la cancelación de una cédula. Daniel Suárez tuvo que pagar un abogado y, tras el análisis de la documentación, se observó que la apostilla estaba a nombre de otra persona. Había recibido una validación internacional falsa de su partida de nacimiento venezolana. El acceso a documentos públicos en Venezuela, su legalización y apostilla, sigue siendo un proceso plagado de a burocracia, corrupción, estafas y falsificaciones, según ha comprobado Colombiacheck como parte del proyecto “Conectando Caminos Por Los Derechos”, dedicado a verificar contenido que circula en comunidades digitales de migrantes venezolanos y retornados colombianos.

“No se vistan, que no van”

“A cinco dólares equivale una apostilla en Venezuela, y yo no le iba a pagar a un gestor 200 dólares”, dice Ibis Martintereso, una colombovenezolana que se enteró en Cúcuta de la cancelación de su cédula cuando fue a verificar su centro de votación en las elecciones del Congreso, en marzo pasado. “Ese era mi sueño, votar. No quiero que mi voto sea nulo o que vaya a un lugar donde no es debido. Esto es un tema totalmente político”, dice.

La Registraduría canceló en enero de 2022 las cédulas de ella y de su hermano por supuesta “falsa identidad”. Ambos nacieron en el estado Zulia, Venezuela, fronterizo con el departamento de La Guajira, y son hijos de padre español (ya fallecido) y de madre colombiana, oriunda de Norte de Santander. Martintereso inscribió su partida de nacimiento venezolana legalizada y apostillada en 2013, junto a dos testigos y acompañada de su madre en Gramalote, Norte de Santander.

Tras pagar un abogado y ejercer una acción de tutela, Martintereso recuperó su cédula tres meses después. Ahora se alista para otra batalla: obtener el registro civil de nacimiento de sus dos hijos nacidos en Venezuela, a quienes les asiste también el derecho a la ciudadanía colombiana. Sin el antiguo PEP (Permiso Especial de Permanencia) y a la espera del PPT (Permiso por Protección Temporal), los dos niños están al margen del sistema de salud, mientras uno de ellos requiere atención especializada por una condición del espectro autista. Este nuevo capítulo lo vive Martintereso en Venezuela, alejada de ellos y expuesta a las difíciles condiciones que la hicieron salir, mientras obtiene los documentos apostillados de sus niños.

“No estoy tranquila porque no sé con qué vengan más adelante. Antes tenía fe ciega en las instituciones, ahora con el nuevo gobierno no sé si van a hacer otra revisión. ¿Te imaginas eso?, yo me muero”, dice.

Como presidente electo, Gustavo Petro expresó en un tuit del 22 de junio su intención de “abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera” y dijo que para ello se comunicó con el gobierno venezolano. No se ha referido específicamente al tema de las cancelaciones masivas de cédulas.

Las consecuencias de esta medida llegaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), conformada por 11 organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de movilidad en Colombia, pidió ante una audiencia pública en esa instancia que el Estado colombiano restituya de forma inmediata los derechos conculcados y varios relatores de la CIDH expusieron su preocupación por la cantidad de derechos afectados.

La investigadora Laura Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, hace parte la Red-LEM y advierte sobre la violación a un derecho y a un deber como el sufragio. “Hay personas a las que les anulan el registro civil y por medio de una tutela recuperan la validez de su cédula. Pero cuando van a votar no se lo permiten. Las violaciones son graves y de todo tipo: pasas a ser nadie”, dice Dib.

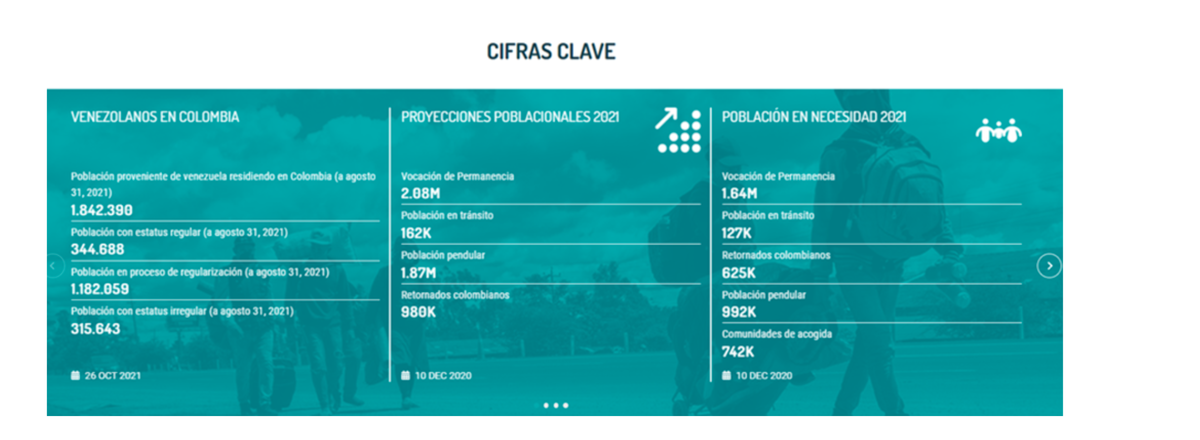

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde febrero de 2019, con la respectiva ausencia de servicios consulares, ha complicado la vida de los ciudadanos en ambos países. Para marzo de 2022 el desplazamiento de personas refugiadas y migrantes desde Venezuela fue el segundo más grande del mundo, y Colombia es el primer país receptor de los 6,10 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM): 1,84 millones de ciudadanos viven ahora de este lado de la frontera. Para 2021 se calculó en 980 mil los colombianos retornados.

“A las personas les tienen que decir con antelación por qué les están cancelando la cédula de ciudadanía y anulando su registro civil de nacimiento para que se puedan defender”, asegura María Fernanda Orozco, quien coordinó la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde atienden semanalmente decenas de casos.

Desorientación, miedo y xenofobia

El 12 de enero de 2022 Karina Muñoz entró a un banco en Cartagena para entender por qué su cuenta estaba bloqueada, pero recibió un trato despectivo de la funcionaria que le dijo: “Su cuenta tiene un problema”. Otro funcionario le presentó excusas y reconoció que su compañera tenía “problemas para recibir a los venezolanos”. Indignada, Muñoz le aclaró que también era colombiana. La mujer de 50 años salió derrotada de la agencia, sin dinero y enterada de ese modo que su cédula colombiana había sido cancelada. Presa de los nervios, en casa sentó a su hermana mayor, Karely Muñoz, frente a la computadora, y digitaron tres números de cédula en la página de la Registraduría: Karina, Karely y su hermano menor fueron apareciendo con sus registros civiles de nacimiento anulados y sus cédulas canceladas por “falsa identidad”.

“La tensión se me disparó y casi me desmayo. Soy sobreviviente de un cáncer de mama, pero he sido diagnosticada de nuevo con una neoplasia endometrial (cáncer). También padecí un ACV (accidente cerebrovascular) y tengo que recibir transfusiones por constantes derrames”, dice Karely Muñoz al verse desaparecida como ciudadana junto a sus hermanos, hijos de Pablo Antonio Muñoz Salinas, colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander.

Karely también es paciente hipertensa crónica y fue excluida del sistema de salud. La EPS la dejó sin cobertura por tener la cédula cancelada. Su tratamiento médico quedó interrumpido al igual que otros procedimientos de urgencia: exámenes de marcadores tumorales, una biopsia, cita con el oncólogo y saber si deberá someterse a una histerectomía total o atravesar de nuevo un proceso de quimioterapia.

Como cientos de denuncias, ella y sus hermanos nunca recibieron en físico el auto de inicio; es decir, la notificación que les advierte que hay una acción administrativa en curso por irregularidades en su documentación. No pudieron ejercer el derecho a la defensa de forma oportuna.

Karely describe un recorrido tortuoso entre la Registraduría en Cartagena y la Defensoría del Pueblo, donde ni siquiera la dejaron entrar. Dice que son pocos los abogados que conocen cómo proceder en estos casos, y algunos llegan a pedir hasta un millón de pesos por asesoría.

Alfonso Molina, un periodista y crítico cinematográfico con amplia trayectoria en Venezuela, hoy es parte de las miles de personas que se han quedado sin identidad jurídica en Colombia. Desde 2014 obtuvo su nacionalidad por ser hijo de una mujer colombiana oriunda del Huila. Para la fecha ya vivía en Bogotá y trabajaba en una empresa multinacional. Entregó todos los recaudos que la ley permitía para ejercer su derecho constitucional. Ocho años después la Registraduría le anuló su cédula sin informarle de manera directa, y conculcó sus derechos a la identidad, y a la propiedad.

Molina había demostrado la filiación con su madre, quien por haber nacido en 1924 contaba con la Tarjeta de Identidad Postal (previa a la actual cédula de ciudadanía). Esta vez tuvieron que ir hasta Garzón (Huila), a más de 300 kilómetros de Bogotá, para obtener otro documento sobre ella: un acta bautismal para confirmar los orígenes ante una autoridad civil. Han transcurrido más de cinco meses desde la cancelación de su cédula “Seguimos sin respuesta de la Registraduría, no ha pasado nada”, dice el periodista.

Un proyecto de cancelación masiva

El 18 de junio de 2021 la Registraduría y la Superintendencia de Notariado acordaron trabajar en un proyecto de nombre extenso: “Verificación de registros civiles de nacimiento y matrimonio para su posible anulación, por no cumplir con los requisitos de ley bajo la garantía del debido proceso”. Ese día se giraron circulares con instrucciones a delegados departamentales, a registradores especiales, auxiliares y municipales; a notarios con función registral, a corregidores y a inspectores de Policía para verificar toda la documentación que soportaba la emisión de registros de nacimiento y de matrimonio realizados en 1.162 registradurías, 586 notarías, 31 corregimientos y 35 inspecciones ubicadas en 1.080 municipios de todo el territorio colombiano.

La revisión se implementó tras una serie de auditorías y visitas administrativas en las que se habían detectado irregularidades en la emisión de registros civiles de nacimientos extemporáneos de ciudadanos nacidos en el exterior y en Colombia, como también en la emisión de registros civiles de matrimonio en los que se evidenció que fueron elaborados con información presuntamente apócrifa, de modo que extranjeros habrían obtenido la nacionalidad por adopción o la cédula de extranjería de modo irregular.

Según la alerta, a través de ambos tipos de registro los ciudadanos portadores de estos documentos tendrían “acceso a todos los derechos y servicios ofrecidos por el Estado colombiano, representando un riesgo a la seguridad nacional, un incremento en el gasto de los recursos públicos y afectando inclusive, la estabilidad democrática y sus procesos electorales”, según se lee en las circulares internas número 068 y 374.

La orden impartida a las 1.815 oficinas con función de registro civil era digitalizar los documentos que componían cada uno de los expedientes y enviar las imágenes a servidores ubicados en Bogotá para su verificación. A mediados de 2021 esta operación interna no tuvo mayor eco en los medios de comunicación. Pero lo que sí dijo con alarma Alexander Vega, Registrador Nacional, fue que la institución había detectado a “296.627 ciudadanos venezolanos en el censo electoral”.

El 5 de octubre de 2021, durante la Cumbre de Gobernadores en Villa del Rosario (Norte de Santander), a minutos de la frontera con Venezuela, Vega aseguraba que este numeroso grupo de inscritos en el censo electoral interfería en las elecciones de 2022. “Esas 300.000 personas pueden elegir presidente, pueden elegir un senador, pueden elegir un representante a la Cámara”, dijo. Allí pidió cooperación internacional para el “apoyo en el control de la migración ilegal en el país”.

Pero no fue hasta febrero de 2022 cuando en redes sociales estallaron las denuncias de cientos de colombovenezolanos, quienes aseguraban que habían sido despojados de su nacionalidad sin previo aviso.

Se reportaron arrestos en plena vía pública hasta por 36 horas, y quienes salían de la reclusión aseguraron que se les amenazó con la deportación. Días después el Registrador confirmó que habían cancelado 43 mil cédulas de ciudadanos de origen venezolano que entraron a Colombia a partir de 2014 en adelante. “Se verificó y se encontraron falsedades, adulteraciones y falsos testigos. Ante esto se procedió anular esos registros civiles, cancelar la cédula y sacar del Censo Electoral”, dijo el funcionario. Por Twitter la Registraduría lanzó un escueto trino con un enlace para consultar el estado del registro civil. Aunque Vega hablaría del asunto en medios colombianos, la campaña electoral avanzaba y el asunto no se trató más.

Desde hace más de medio siglo la legislación colombiana estableció las causales para anular registros civiles con el Decreto 1260 de 1970 en su artículo 104, pero apenas la Resolución 7300 de 2021 vino a regular el procedimiento del antiguo mandato.

El registro civil de nacimiento, documento base para la identificación en Colombia, al ser anulado cancela los demás documentos, como la cédula y el pasaporte. Las causales para anularlo son cinco, pero en el caso de los casi 43 mil colombovenezolanos, la Registraduría se basa mayoritariamente en los numerales 4 y 5 del artículo 104:

-

Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o éstos.

-

Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de ésta.

Solo después de que las denuncias se hicieron virales, la Registraduría reconoció que sobre las 43 mil anulaciones los recursos interpuestos ante el organismo no sobrepasaban los 800, es decir, que solo el 2 % pudo ejercer recurso de reposición y/o apelación, los cuales son factibles cuando el afectado lo hace dentro de los plazos estipulados por la normativa (dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo; es decir, del documento que anula el registro civil y cancela la cédula de ciudadanía). Pero, ¿qué sucede con quienes nunca se enteraron en el momento preciso?

Llegar al portón de las Registradurías es el inicio de un viacrucis: funcionarios que desconocen el protocolo a seguir, tratos apáticos e incluso frases xenofóbicas, indicaciones erradas o simplemente órdenes displicentes de que “lleven su partida apostillada” o vuelvan a “entregar todo de nuevo”, sin detenerse en el trasfondo de cada caso. De inmediato la gente comienza a sacar cuentas de lo que implica pagar a un gestor en dólares en Venezuela o imaginarse de regreso al país del que huyeron para tramitar sus documentos de nuevo.

La Registraduría objeta tardíamente dos recaudos permitidos en la ley utilizados por los colombovenezolanos para formalizar la nacionalidad: las apostillas de las partidas de nacimiento venezolanas o en su defecto el uso de declaraciones juramentadas, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa de sus nacimientos.

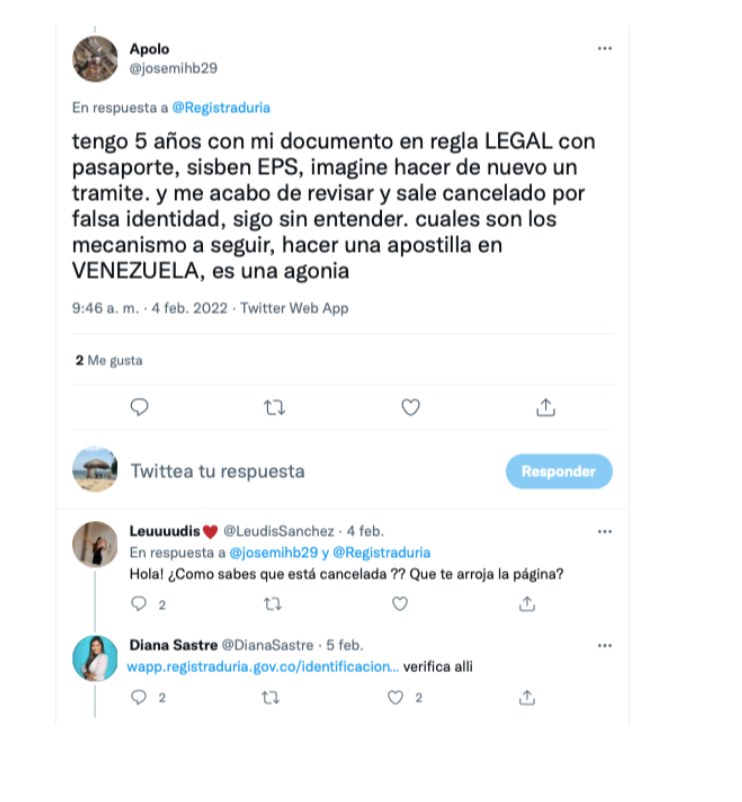

El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, reveló que hasta la fecha “se han denunciado penalmente ante la Fiscalía a 3.000 personas que habrían presentado documentos falsos para la obtención de la nacionalidad”. La institución pide investigar a estos colombovenezolanos por “obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal”. Las denuncias han aparecido cargadas en los expedientes digitales de los afectados y los señalan de “presentar documentos contrarios a la verdad para inducir en engaño al funcionario con facultad registral para que se autorizaran registros base de expedición de cédula de ciudadanía, con información engañosa”.

Los escándalos de corrupción que involucran a la Registraduría Nacional son de vieja data y no están vinculados exclusivamente a ciudadanos originarios de un determinado país o únicamente con el éxodo venezolano. Las mafias que trafican con documentos de identidad han tenido cómplices dentro de las registradurías y notarías del país, con funcionarios activos, desde registradores hasta extrabajadores de estas dependencias que conocen a la perfección el sistema. Incluso gobiernos extranjeros han alertado a través de informes de inteligencia sobre la falsa documentación que estas redes facilitan a integrantes de células terroristas.

El entramado ha servido al tráfico de migrantes, integrantes de bandas criminales, narcotraficantes, guerrilla y organizaciones delictivas con tentáculos en Colombia y en otras partes del mundo, ya sea para permanecer ocultos en Colombia y evadir pedidos de captura internacional o huir a otras naciones. Los métodos empleados van desde suplantaciones de identidades de personas vivas o fallecidas, doble o múltiple cedulación, utilización de testigos falsos para obtención de registros civiles para extranjeros sin arraigo colombiano, entre otros. Durante varios años la propia Registraduría ha investigado y logrado suspender, destituir y judicializar a funcionarios cómplices de estos delitos en operativos coordinados con la Fiscalía y Migración Colombia. Por el caso actual existen 16 investigaciones abiertas contra registradores y notarios.

La institución ha detectado en sus averiguaciones que existen venezolanos que efectivamente incurrieron en falsedad de documentación y que ni siquiera tenían padres colombianos. Sin embargo, la protesta de los juristas consultados apunta a la aplicación de procedimientos que no permitió a la mayoría con raíces colombianas defenderse en los tiempos y modos óptimos.

Sobrevivir para luego desaparecer

En abril de 2017 Ana Jaraba tomó la única decisión que tenía para mantener con vida a su hija Yovana. Armó un bolso pequeño con lo necesario y cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia. Tuvo que dejar a sus dos hijos adolescentes, pero en sus brazos ya llevaba a la más vulnerable, una bebé de dos años con hidrocefalia, espina bífida y pie equinovaro bilateral, esta última una deformación congénita que de no tratarse a tiempo conduce a una discapacidad de por vida.

Ana nació en Zulia y fue una de los seis hijos del barranquillero Nicanor Jaraba Pacheco y de otra costeña, Elizabeth Masea Monterrosa, nacida en el departamento de Sucre. En 2018 formalizó su derecho a la nacionalidad colombiana por nacimiento acompañada de su madre, quien también dejó estampada su firma en el expediente junto al resto de los recaudos.

Pero en enero de 2022 sufrió un doble revés: “Llegó un mensaje a mi teléfono, me suspendieron el Ingreso Solidario por cédula cancelada por falsa identidad. Ese día caí en un estado de nervios, lloré, no entendía por qué. Creí que alguien había clonado mi cédula”. Ana, quien vive en extremas condiciones de pobreza en un rancho de madera ubicado en la invasión Loma Roja, en Barranquilla, había perdido el auxilio monetario estatal creado en época de pandemia para las familias más pobres de Colombia que le permitía cobrar cada dos meses 380 mil pesos (100 dólares aproximadamente )

Desorientada corrió a la Registraduría principal de Barranquilla: “Cuando me dijeron que debía irme a Venezuela por la apostilla, me puse a llorar, si hasta tengo que ayudar a defecar a mi hija con parálisis, ¿que me convulsione en Venezuela?, se me muere”. La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela devuelve a varias generaciones de colombianos retornados. Vuelven más pobres y un grupo importante reconoce en voz baja sentirse de segunda o tercera categoría.

En la Personería le dijeron que hay varias madres cabeza de hogar en su misma situación. Ya fue excluida de la EPS y cuando se enferma le toca automedicarse y aguantar dolores. Su certificado de vacunación contra el covid-19 tampoco aparece en el sistema.

Tras la maniobra de la Registraduría y las serias afectaciones a miles de colombianos retornados no se han producido actuaciones o pronunciamientos públicos de ninguna institución del Estado, principalmente de la Procuraduría General, órgano natural de control de este ente. Lo cierto es que el tiempo sigue contando para quienes han quedado sin identidad colombiana y la recomendación de varios expertos legales apunta a que se acojan al Estatuto por Protección Temporal para Migrantes Venezolanos cuyo registro venció el 29 de mayo de 2022, para que no quedaran irregulares mientras logran resolver su estatus jurídico.

Actualizado el: Jue, 06/30/2022 - 17:55

Las tensiones por la Verdad: 4 momentos difíciles de la Comisión de Esclarecimiento

Por: Natalia Brito y Susana Rincón

Como lo dijo el Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento, la verdad sobre el conflicto armado, en su multiplicidad de testimonios y relatos, es una imagen incómoda para la sociedad colombiana. No sólo es pensar en los grupos armados como responsables de las miles de masacres, de asesinatos, desapariciones forzadas y cualquier tipo de crímenes de lesa humanidad; es también pensarnos -nosotros, los civiles en la urbanidad- como agentes activos del conflicto que permitimos la perpetuidad de la violencia a través del tiempo. Es pensar en la responsabilidad del sector político, del sector empresarial y económico y de la sociedad en general.

Aunque este Informe Final de la Comisión de la Verdad pretende alejar al país de la venganza y garantizar la reflexión de 60 años de conflicto armado interno, hay algunos sectores de la sociedad que rechazan estas reflexiones, hallazgos y recomendaciones por las posiciones ‘políticas’ que en este momento ocupa la Paz en el país.

A lo largo de estos casi cuatro años, la Comisión se enfrentó a las tensiones dentro del Gobierno Duque, a las narrativas de partidos políticos y a las presiones de varios grupos sociales; también, tuvo momentos difíciles de tensión entre sus comisionados.

El uribismo como opositor del Sistema Integral para la Paz

Otro de los señalamientos en los que se ha visto envuelta la Comisión de la Verdad son los realizados por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. En el año 2021, en su cuenta de Twitter, publicó los gastos de la entidad (los cuales son $116.992 millones de pesos aprox.), acompañado de un mensaje donde hablaba que los costos de La Habana, haciendo alusión a los Acuerdos de Paz, no llegaban a la ciudadanía y eran inmensos. Esta no ha sido la única vez que el uribismo arremete contra el trabajo de la Comisión, pues para este mismo año, en el cual Uribe Vélez se reunió con los comisionados para aportar su versión de lo acontecido durante el conflicto armado en el periodo que fue presidente de Colombia, se revelaron varias declaraciones de integrantes del Centro Democrático, donde aseguraban que esta entidad no contaba con la suficiente legitimidad para construir lo que pasó en el conflicto.

Ciro Ramírez fue uno de los senadores quien señaló públicamente que era lamentable la situación para el país debido a esta “falsa” independencia que la Comisión tenía para la construcción de la historia en nuestro país. A esto también se agregó lo mencionado por la senadora Paola Holguín, “no creo que la Comisión de la Verdad tenga legitimidad, tampoco ha dado muestras de imparcialidad, ni de afán por la verdad verdadera”.

Alias Otoniel: testimonios robados

A mediados de octubre del 2021 la Comisión de la Verdad entrevistó al polémico jefe máximo del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga -alias Otoniel- con el objetivo de establecer su participación en el conflicto armado en relación al narcotráfico y al grupo armado conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia.

Dicha entrevista resultó controversial: En primer lugar, su declaración se dio en medio de la discusión sobre los hechos que rodearon su captura. Recordemos que el Gobierno aseguró haber realizado un amplio despliegue operativo, mientras que las imágenes, videos y el mismo Otoniel declararon haberse entregado bajo un acuerdo pactado con las autoridades.

En segundo lugar, posterior a la entrevista se presentó el hurto de dos grabadoras, un celular y un computador en la casa del investigador Eduardo Andrés Celis, quien había recogido y acompañado las entrevistas a Otoniel ante la Comisión.

Debido a esto, el comisionado Alejandro Valencia afirmó que “esto iba dirigido a la información, efectivamente sabían que era el investigador el que tenía las grabadoras, que no era yo. Es decir, que por lo menos hay una labor de eventualmente un seguimiento, a saber lo que nosotros estamos haciendo con esta persona”.

Falsificación de Firmas

En el año 2020 la Comisión de la Verdad se vió involucrada en un caso de falsificación de firmas en contratos dentro de la entidad. Mónica León, mano derecha del secretario general de la Comisión Mauricio Katz, al parecer habría firmado falsamente varios contratos con el nombre de Katz, lo cual llevó a la Comisión a realizar una auditoría para revisar más de 600 contratos avaluados en cerca de 20.000 millones de pesos. Tan pronto se conocieron estos hechos, el presidente de la Comisión, Francisco de Roux se dirigió personalmente a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para hacer la denuncia. También, la funcionaria, que a su vez reconoció la falsificación de las firmas, fue retirada inmediatamente de la entidad.

Por medio de un comunicado, la Comisión agradeció el trabajo de la Contraloría en la auditoría realizada y lamentó que “las acciones dolosas de una servidora puedan afectar la dedicación a la tarea de más de 400 mujeres y hombres de integridad moral que trabajan incansablemente en esta misión”. Aún a la fecha se desconoce la acción disciplinaria impuesta a Mónica León, así como tampoco la Contraloría dió a conocer más irregularidades en el sistema de contratos de la entidad.

Renuncia de un comisionado

Carlos Guillermo Ospina, militar retirado y ex comisionado por la Verdad, aseguró a su salida que había ‘una versión’ que se estaba quedando por fuera del relato y que la Comisión no sólo censuraba su posición sino que estigmatizaba su participación en las Fuerza Pública: “Cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector”.

Los argumentos de Ospina parecen indicar que para ciertos sectores que incluso apoyan el Acuerdo de Paz, la responsabilidad de las Fuerzas Públicas es irreconciliable con la verdad de otros grupos armados. Aunque no se sabe si las actitudes de censura señaladas por Ospina de parte de los otros comisionados son ciertas, algunos opositores a la labor de la Comisión utilizan este suceso para no aceptar los hallazgos del informe final.

Actualizado el: Vie, 07/01/2022 - 14:00

El legado que nos deja la Comisión de la Verdad desde el diálogo social: reconocimiento, convivencia y no repetición

Este 28 de junio, a través de un acto histórico, se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad. El documento de diez volúmenes es clave para comprender lo que ha sucedido durante el conflicto armado en Colombia, pero también depende del Estado y la ciudadanía abanderarse de esta herramienta para transitar nuevos caminos hacia la paz.

Por: Catalina Sanabria Devia

Uno de los retos de la Comisión de la Verdad (CEV) ha sido preparar a la sociedad para recibir y asimilar el informe, pues tiene impactos significativos. Gerson Arias, director de Diálogo Social de la CEV, explica que esta entrega abre la conversación sobre el conflicto, es decir que hay menos personas negando las cosas que ocurrieron y en cambio empiezan a “llamarlas por su nombre”. En ese proceso fue fundamental tanto la disposición de las víctimas como la participación y el reconocimiento por parte de los responsables, entre ellos firmantes del Acuerdo de Paz.

Después de años de trabajo, investigación y sistematización, la CEV logró reunir más de diez mil insumos para evitar que la guerra se prolongue y se repita. A través de diálogos con comunidades territoriales se construyeron dichas recomendaciones para el buen vivir: “Esa es nuestra forma de decirle al país que contamos historias para cambiar la historia”, expresa Arias. Además, el informe tiene un valor agregado. El capítulo étnico, el de éxodo y el de niños, niñas y adolescentes son inéditos, y demuestran la importancia de tener un enfoque diferenciado e interseccional.

El reconocimiento

Pavel Santodomingo, coordinador del Objetivo de Reconocimiento, sugiere que este puede confundirse con la acción de esclarecer, pero es distinto. “El reconocimiento funciona como una bisagra, tiene el doble rol de facilitar la verdad y a la vez mediar entre conflictos. Otorga confianza y seguridad”. Además, a través de este objetivo se reivindica y resarce el buen nombre de las víctimas y sus familiares, encarando a los responsables de los crímenes cometidos en su contra y dando un paso al lado de la estigmatización.

El 22 de junio, en la entrega del kit de la memoria realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Santodomingo hizo unas reflexiones sobre el legado de la CEV y su labor dentro de ella:

Convivencia en los territorios

El decreto 588 de 2017, por el cual se organiza la CEV, dicta que uno de los objetivos de esta entidad es promover la convivencia en los territorios. Más allá de compartir un mismo espacio social o político, la convivencia debe ser entendida como una herramienta de transformación que permite la resolución pacífica de conflictos. Según María Angélica Bueno, coordinadora del Objetivo de Convivencia, los procesos de organización social y las negociaciones al interior de las comunidades son insumos clave para comprender la configuración de la guerra en Colombia.

De los cientos de diálogos realizados, Bueno afirma que en las zonas dónde el conflicto ha tenido mayor impacto es donde ha habido mayores experiencias de convivencia. Las víctimas, ante la compleja y diferenciada presencia del Estado, se reúnen en torno a intereses en común y a la exigibilidad de sus derechos, “van más allá de lo individual para construir desde lo colectivo”, dice la coordinadora. De esa forma la CEV ha profundizado en el sentido de lo comunitario y ha dirigido su atención no solo hacia el trauma, sino también hacia los procesos territoriales. Su invitación a la ciudadanía es a que nos comprometamos con un decálogo de acciones para honrar a quienes han vivido el conflicto y así proyectar un nuevo país.

Firme el Gran Acuerdo por la Convivencia aquí

No continuidad y no repetición

Con el objetivo de No Repetición, la CEV se propuso conversar con múltiples actores para comprender la persistencia del conflicto en las regiones. Aunque en un principio la idea era referirse a la “no repetición”, los investigadores dieron con que las comunidades hablan de “no continuidad”, pues la guerra aún toca sus vidas. Para la sistematización de estos datos y la elaboración del documento de análisis, fueron fundamentales las consultorías por parte de Rutas del Conflicto y Colombia+20 de El Espectador. Los diálogos de la CEV, que además contribuyeron al desarrollo de propuestas para que cese la violencia, pueden encontrarse en su canal de YouTube.

Ver aquí Diálogos para la No Continuidad y No Repetición del Conflicto Armado

Los analistas e investigadores de la CEV hallaron distintos factores por los que el conflicto persiste en los territorios. En primer lugar, la presencia diferenciada del Estado ha tenido influencia. Se le llama “diferenciada” porque, si bien en algunas zonas puede haber abandono del gobierno, en otras hay militarización, fuerza pública u otras estrategias que incluso exacerban los problemas. Por otra parte, las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal también generan prolongación de la guerra, además de que esto se relaciona directamente con conflictos respecto al uso y la tenencia de la tierra.

El camino que queda por recorrer

El presidente de la CEV, Francisco de Roux, manifestó durante su discurso del 28 de junio su voluntad de que el informe produzca el mismo efecto de una piedra cuando se arroja al agua: “Que sus ondas ericen la superficie entumecida de Colombia”. Y es que tanto él como varios de los integrantes de la comisión, Gerson Arias por ejemplo, concuerdan en que la entidad no tiene la verdad absoluta ni se vale por sí misma, sino que debe ser un punto de partida para que los colombianos le apuesten a la verdadera paz.

Es importante que la ciudadanía haga uso de las herramientas, los acuerdos, el kit de la memoria, los transmedia y todo lo que hoy nos ofrece la CEV. Tal como se lee en el capítulo Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, el primero del informe en ser publicado, “la convivencia, la no repetición y la reconciliación nacional necesitan ser un proyecto que permee todas las instituciones, los planes de gobierno, la cultura, el espacio simbólico y, sobre todo, a cada individuo, en especial a los líderes. Solo así se podrá lograr construir una nación pacífica. La nación del «no matarás»”.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:38

¿Qué contiene el informe final de la Comisión de la Verdad?

Tras cuatro años de trabajo, en medio de múltiples dificultades y una pandemia que ralentizó los procesos, se recibe hoy el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Por medio de un acto público en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de la ciudad de Bogotá a las 11 de la mañana se conocerán los principales hallazgos del conflicto armado colombiano. El evento será transmitido a través de los canales virtuales de la entidad y proyectado en el Parque Bicentenario, lugar donde el resto del día se celebrará la entrega con una agenda llena de muestras artísticas.

Por: Natalia Moncada y Susana Rincón

Este será el primer informe de una Comisión de la Verdad en el mundo que tenga un verdadero modelo transmedia. Contará con una plataforma abierta y de fácil acceso que contendrá distintos tipos de formatos: vídeos, audios, infografías, entre otros. La Comisión encuentra una gran oportunidad en este modelo cuando en su búsqueda por difundirlo, entiende que Colombia es un país en el que, por su gran brecha social, es complicado llegar a todos los sectores de la población. Debido a esto, también se empleará un lenguaje poco técnico y académico que sea cercano al lector y de fácil entendimiento.

La Comisión de la Verdad, creada en el año 2017 mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, en el marco de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep como mecanismo del Sistema de Justicia Transicional, busca materializar en el Informe Final, el legado que dejan estos años de trabajo en pro de sus objetivos: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Según datos de la Comisión, para la creación de este Informe (labor que comenzó en noviembre del 2018) se entrevistaron 27.508 personas de manera individual y colectiva, y se recibieron 730 casos y 1.195 informes sobre hechos de violencia por parte de organizaciones e instituciones. Sus conclusiones, que no buscan culpabilizar ni juzgar a nadie, tendrán un espacio en el Museo de la Memoria de Colombia con el fin de ser parte del relato histórico del país.

El informe expondrá hallazgos, pero sobretodo, generará análisis y reflexiones sobre lo que sucedió durante más de cincuenta años de conflicto armado, a través de diez capítulos o ejes temáticos: Narrativa Histórica / Violaciones a los DDHH y el DIH / Mujeres y Población LGBTI / Étnico / Niños, Niñas y Adolescentes / Impactos, Afrontamientos y Resistencias / Exilio / Testimonial / Territorial y finalmente, Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones Para la No Repetición. Este último será el primero en ser publicado y allí se harán fuertes cuestionamientos a nivel ético y político. Por su nivel de difusión seguramente será el más revelador y polémico pues, en medio de un porcentaje de la población que carece de conciencia plena sobre la importancia de la entidad, e incluso desconoce las funciones de la misma, y de un fuerte sector que ha estigmatizado el trabajo de la Comisión, se asume el reto de revelar verdades que no todos se encuentran listos para afrontar, pero que son sumamente necesarias para la buena convivencia y reconciliación en nuestro país.

Cabe aclarar que no es función de la Comisión de la Verdad esclarecer absolutamente todos los hechos sucedidos en el marco del conflicto, y que en este informe no se expondrán testimonios individuales, sino que se formularán patrones de violencia nutridos por las experiencias y visiones de quienes estuvieron relacionados directa o indirectamente con el conflicto. A la par, se explorarán las causas de la insistente existencia de los ciclos de violencia en los que nos seguimos sumergiendo. “Se hará un análisis del porqué en la actualidad se siguen presentando factores de persistencia de la guerra y violaciones a los derechos humanos en los territorios con el fin de dejar consolidadas unas bases para la no repetición y saldar la deuda por la verdad que reclama la sociedad” afirma el comisionado Carlos Martín Beristain, coordinador general del Informe Final.

Factores diferenciadores: el Informe Final de Colombia hace historia

El Informe Final no solo marca historia en nuestro país por su importancia en el proceso de dignificación a las víctimas o su papel en el camino de la reconciliación y construcción de un nuevo tejido social, este también encuentra su reconocimiento internacional por su pionerismo en ciertos ejes temáticos y características. Será el primer Informe Final en el mundo que contenga un apartado exclusivo que aborde el tema del exilio. Colombia cuenta con personas exiliadas en 23 países, sin embargo, esta consecuencia directa del conflicto armado sigue siendo invisibilizada.

Así mismo, será la primera Comisión de la Verdad cuyo informe contiene un enfoque étnico plural que analiza las dinámicas de conflicto en los pueblos étnicos y los territorios que habitan y un enfoque de género, que visibiliza el indispensable rol que han asumido las mujeres en la construcción de paz en nuestro país; pues han sido ellas quienes han liderado la incansable búsqueda de la verdad de lo que sucedió con sus padres, hermanos, hijos y amigos, y quienes, junto a la población LGBTI, que también ha sido violentada en el marco del conflicto y de la cual poco se habla, se han abanderado de los procesos de resistencia. Este es quizás uno de los contenidos más diferenciales y conmovedores del Informe Final: la historia de la otra cara del conflicto que no solo habla sobre la barbarie sino los caminos de lucha y empoderamiento que ha asumido la gente para resistir.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad se construye y se entrega en medio de una guerra que aún no concluye. Es necesario entender el carácter transicional de este logro histórico y reconocer que en Colombia aún persisten seis conflictos armados ocurriendo en simultáneo. Si bien el proceso de paz con las Farc-Ep ha sido un inmenso avance en materia de paz, aún queda un gran camino por recorrer para alcanzar el país con el que tanto soñamos. Más allá de las cifras y datos que puedan ser revelados, el Informe Final nos permitirá reflexionar sobre nosotros mismos como sociedad. Hablar de lo qué pasó y cuándo pasó es fundamental, pero lo es aún más, el entender el porqué de los actos. De esta manera comenzará la ruptura de los problemas estructurales que tanto daño continúan ocasionando y se dará inicio a la construcción de una paz estable y duradera que comienza desde lo más individual del tejido social. Cabe decir que el éxito también recae en un gobierno que, a pesar de no ser de su obligatoriedad, acapare las recomendaciones para la no repetición.

Actualizado el: Mar, 06/28/2022 - 18:58

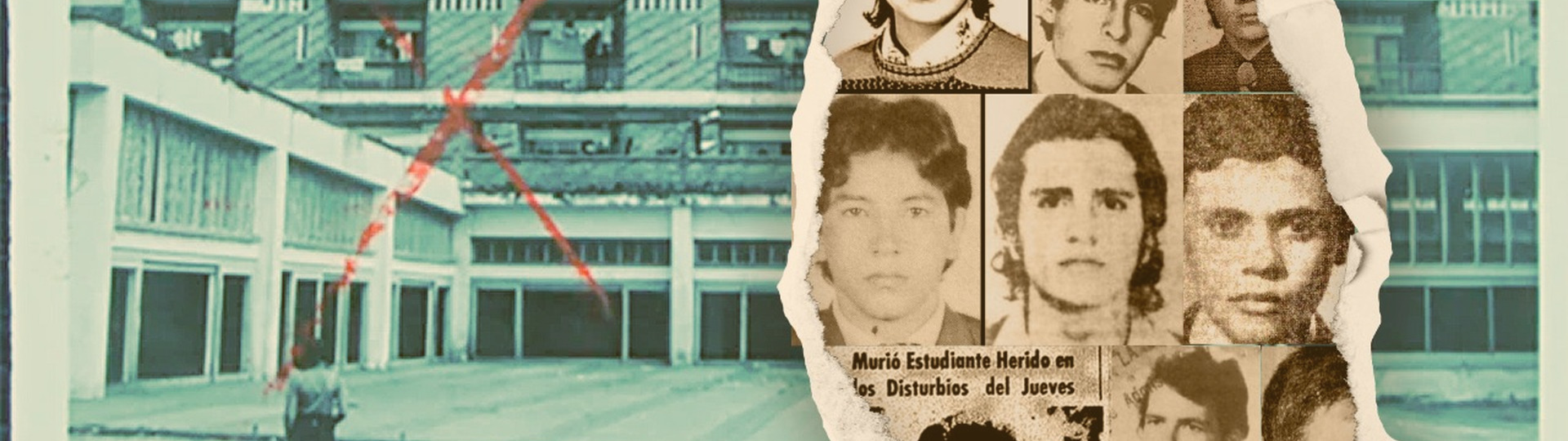

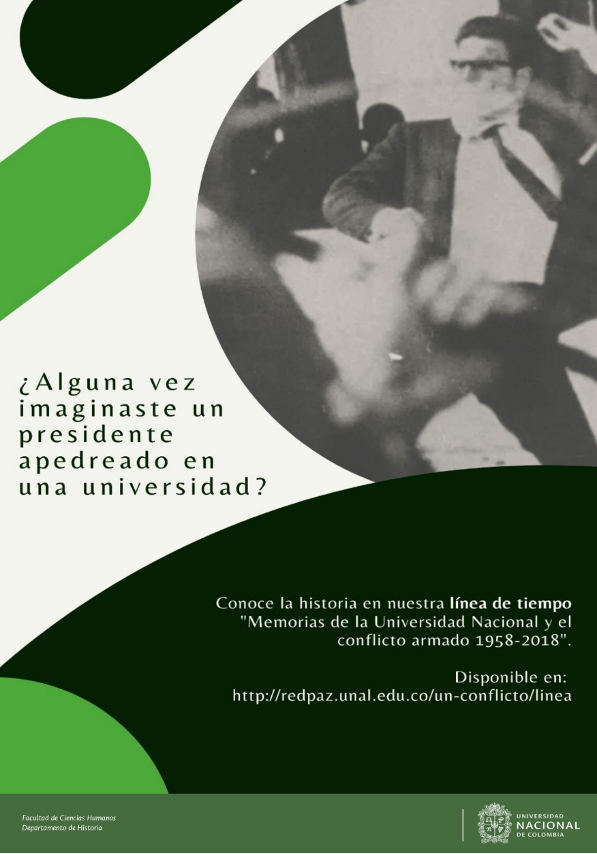

60 años de Conflicto Armado en la Universidad Nacional de Colombia (1958-2018)

Por: Equipo de investigación “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”*

El informe “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)” condensa hechos de violaciones de derechos humanos y de luchas sociales que rodearon a estudiantes, profesores y trabajadores de durante los tiempos más álgidos del conflicto armado en el país. Los datos reunidos mencionan a todas las sedes de la institución: Bogotá, Medellín, Palmira, Manizales, Arauca, Leticia y La Paz.

La investigación se compone de diferentes productos: un documento narrativo, dos bases de datos, una línea del tiempo y dos cartografías que están está disponibles online (haz click para acceder al informe completo). Una de las bases de datos reúne más de 500 eventos de violaciones de derechos humanos contra la población de la universidad, incluyendo amenazas, asesinatos, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. La segunda base de datos muestra más de 500 hechos relacionados a las luchas sociales, como paros y movilizaciones estudiantiles. Ya la línea de tiempo permite al lector navegar en 227 registros, incluyendo material audiovisual.

El informe fue realizado por un grupo de investigación liderado por el profesor Mauricio Archila Neira, y fue entregado formalmente a la Comisión de la Verdad el 27 de noviembre de 2020. El documento es un insumo completo y clave en los para la memoria universitaria. Su publicación aporta a la construcción de narrativas sobre las victimas en los centros universitarios en el país; a la historia de las luchas estudiantiles y profesorales; y reconocer la deuda en materia de memoria para con todos los desaparecidos, asesinados o exiliados adscritos a universidades públicas colombianas.

La línea del tiempo recoge 227 eventos de luchas universitarias y de afectaciones derivadas del conflicto armado a personas vinculadas a la Universidad Nacional de Colombia. Desarrollada a través del software de libre acceso Knightlab, de la institución estadounidense Northwestern University, esta herramienta integra archivos sonoros, audiovisuales y fotográficos.

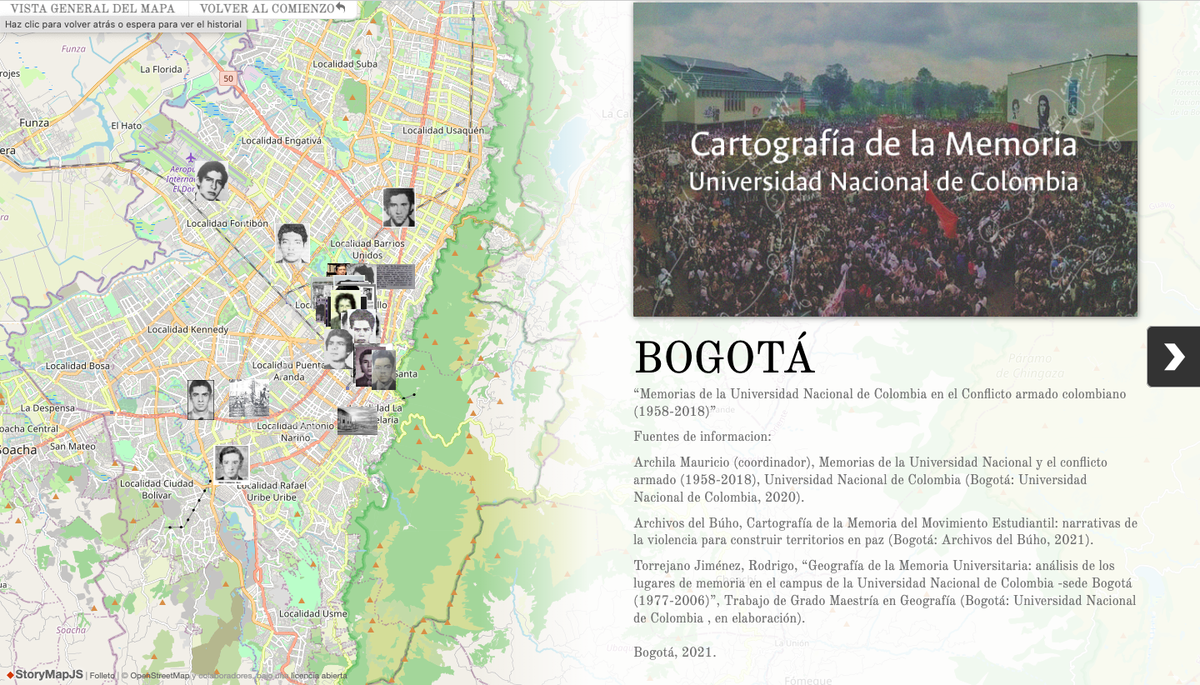

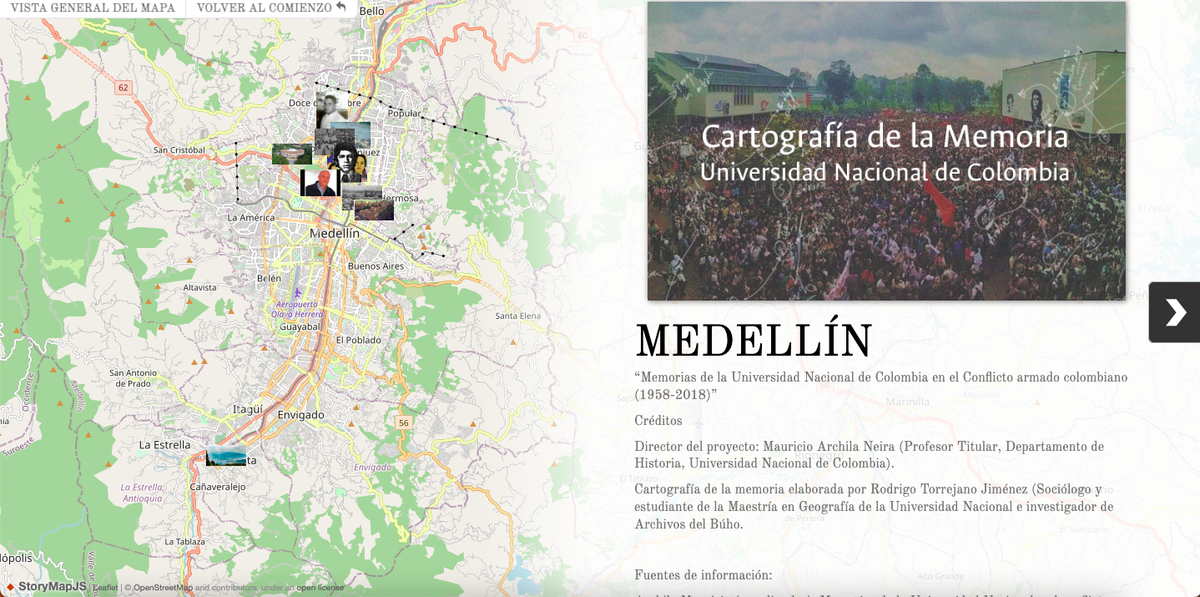

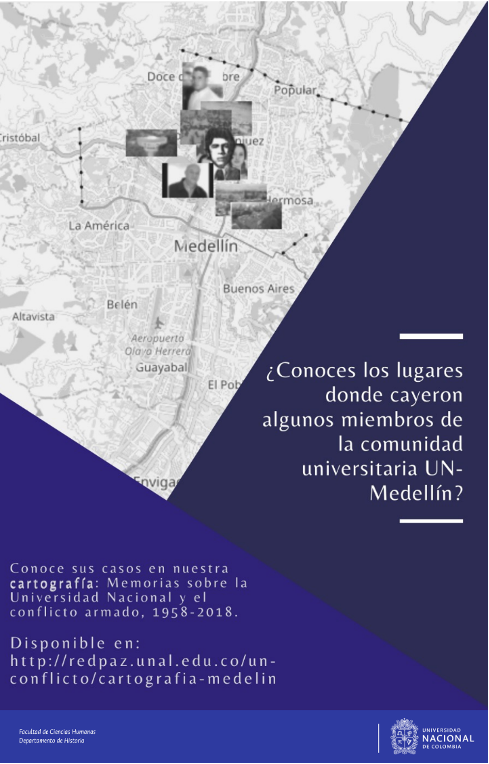

Cartografía de la memoria

A través de una serie de mapas interactivos, alojados en la página web de la investigación, la cartografía ubica espacialmente un total de 39 hechos fatales ocurridos contra miembros de la comunidad universitaria entre 1962 y el 2015 en las ciudades de Bogotá y Medellín.

En cada uno de los casos, el lugar de ocurrencia se obtuvo con base en información de prensa, registros judiciales o trabajos de investigación y memoria realizados por los movimientos universitarios a lo largo de la historia reciente. Los mapas interactivos contienen fotografías, referencias contextuales y descripciones resumidas por cada evento. Solo aquellos lugares que no pudieron ser identificados con exactitud en el proyecto fueron reemplazados por puntos de referencia local.

La cartografía está dividida en tres mapas descargables: uno de Medellín (descargar PDF), otro de Bogotá (descargar PDF) y uno específico del campus de la Universidad Nacional en Bogotá (descargar PDF). También se realizaron dos líneas de tiempo que relacionan las fechas y los lugares donde ocurrieron los hechos en Bogotá y Medellín.

Storymap de Bogotá. (EXPLORE ACÁ LA CARTOGRAFÍA COMPLETA)

Storymap de Medellín (EXPLORE ACÁ LA CARTOGRAFÍA COMPLETA)

Bases de datos

La primera base de datos contiene información de violaciones de derechos humanos en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia entre 1962 y 2018. La segunda, titulada Luchas Sociales en la UN, recoge desde 1958 hasta el 2018 una serie de protestas realizadas por los estamentos universitarios en reclamo por alguna situación que afecta directamente a la universidad, a su comunidad o al sistema educativo y a la sociedad colombiana en general. Esas bases son el eje principal de muchas de las gráficas del informe, incluyendo información sobre los hechos victimizantes; las víctimas por estamento; los presuntos responsables; las trayectorias de las luchas sociales; los actores de las protestas y los motivos de las luchas sociales.

Informe narrativo

Informe narrativo

El informe “Memorias de la Universidad Nacional de Colombia en el Conflicto Armado (1958-2018)” cuenta con 260 páginas que incluyen fotografías, fragmentos de entrevistas y gráficos estadísticos. La narrativa permite al lector encontrar en detalle un balance historiográfico, descripciones amplias y explicaciones sobre los distintos acontecimientos ocurridos durante el conflicto armado dentro de los diferentes campus de la Universidad Nacional.

El documento presenta seis subperiodos que dan cuenta de las etapas de la vida universitaria de cara a la nación y al mundo entre 1958 y 2018, denominados: Radicalización acelerada; Hacia los sectores populares; Entre la represión y la democracia; Nueva constitución y apertura neoliberal; El embrujo de Uribe Vélez y Tiempos de diálogos.

Además, presenta en profundidad quince casos emblemáticos de estudiantes y profesores que ilustran algunos patrones de violencia presentes en las distintas sedes de la universidad. Entre ellos están casos de persecuciones judiciales, asesinatos, montajes, desapariciones, exilios, allanamientos y amenazas. Finalmente, aparte de su formato online interactivo, este informe también se encuentra en una versión PDF descargable.

Con la entrega de estos insumos no solo a la comunidad universitaria sino a la ciudadanía en general para su acceso y libre consulta, este proyecto concluye formalmente la investigación alrededor de las memorias de la Universidad Nacional en el conflicto armado colombiano entre 1958 y 2018. Sin embargo, el tema no se agota allí. Este esfuerzo apenas constituye el comienzo de otras investigaciones, estudios, tesis y otras formas de expresión sobre la memoria viva de las violencias y luchas que han existido en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia.

Al respecto, vale la pena destacar el arduo trabajo del grupo estudiantil Archivos del Búho. A través de registros, sistematizaciones e investigaciones alrededor de los archivos documentales del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, el grupo ha reconstruido y divulgado eventos difíciles en la historia del campus.

El propósito de la investigación “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado”, y de sus diversos productos, ha sido propiciar el debate de ideas, el disenso comprensible en la academia y la búsqueda de nuevas reflexiones sobre la historia de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Colombia en el contexto de lo ocurrido en el país y en el mundo durante los últimos 60 años.

* El profesor Mauricio Archila Neira coordinó el grupo de investigación “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”, en el que participaron estudiantes y profesores de la universidad. Entre ellos se destacan Esteban Roncancio, Oscar Arnulfo Cardozo y Rodrigo Torrejano, encargados cada uno de los productos aquí reseñados

Actualizado el: Mar, 09/06/2022 - 20:12