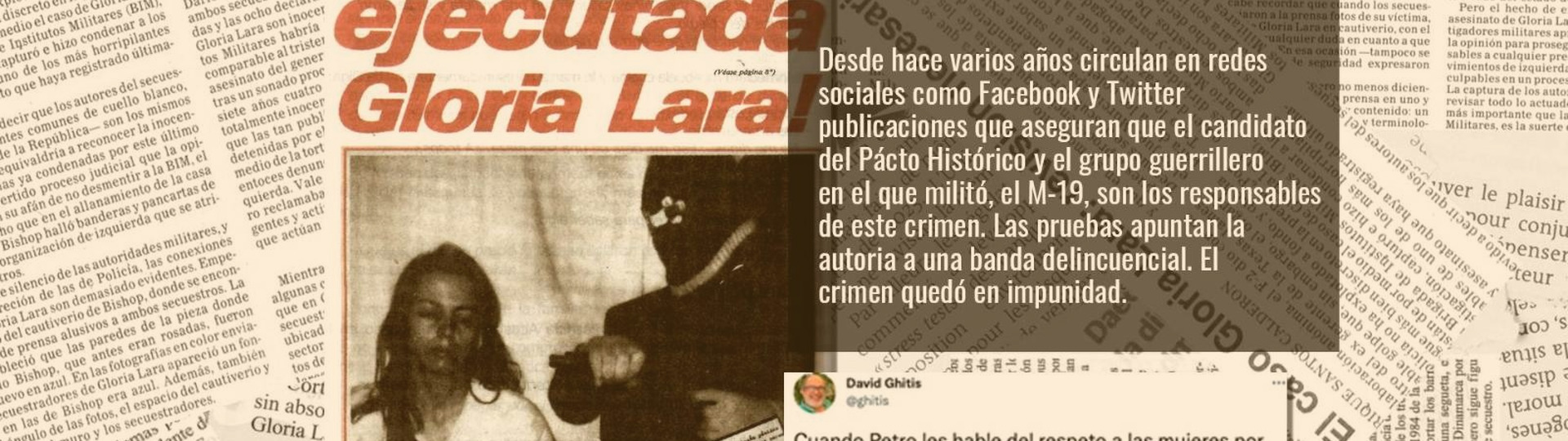

Desde hace varios años circulan en redes sociales, como Facebook y Twitter, publicaciones que aseguran que el candidato del Pacto Histórico y el grupo guerrillero en el que militó, el M-19, son los responsables de este crimen. Las pruebas apuntan la autoría a una banda delincuencial. El crimen quedó en la impunidad.

Hace casi cuarenta años, exactamente el 23 de junio de 1982, Gloria Lara, quien entonces se desempeñaba como directora nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, una entidad del Ministerio de Gobierno, fue secuestrada en el barrio Teusaquillo de Bogotá, muy cerca de su residencia.

Su secuestro sacudió al país, pues los captores no pudieron ser rastreados y a través de cartas al diario El Bogotano enviaban pruebas de vida y amenazas contra la integridad de Lara sino se cumplían sus peticiones.

Cinco meses después, el 28 de noviembre de 1982, Lara fue encontrada muerta con un tiro en la cabeza y una bandera de la Organización Revolucionaria Popular, ORP, al lado de su cuerpo.

El caso ha sido uno de los enigmas judiciales más complejos de resolver y desde hace algunos años circula en redes sociales como Facebook 1, 2, 3, y Twitter 1, 2, 3 y en algunas cadenas de mensajería instantánea, que el actual candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro y el M-19 fueron los culpables de este crimen.

Una de las publicaciones que verificamos es la del popular tuitero, David Ghitis, quien el 19 de abril de 2020 publicó en su cuenta un trino en el que aseguraba: “Cuando Petro les hable del respeto a las mujeres por favor pregúntenle por qué el M19 secuestró, torturó y asesinó a Gloria Lara” y lo acompañaba con la foto de una vieja contraportada, editada, del diario El Bogotano en el que el titular dice “ejecutada Gloria Lara”.

A la izquierda la imagen editada de la contraportada del diario El Bogotano que publicó en su trino David Ghitis y a la derecha la contraportada como realmente se publicó en ese diario en 1982.

En la actual campaña presidencial las publicaciones que culpan a Petro del secuestro y asesinato de Gloria Lara se han viralizado con mensajes como “Hay colombianos que no tienen memoria, la verdadera historia no la han investigado…”, “Si esto lo hizo cuando era un simple guerrillero imagínese lo que puede aser ahora que quiere ser PRESIDENTE” y “CON QUÉ AUTORIDAD MORAL LE PUEDE DECIR EL HAMPON DE PETRO A COLOMBIA, QUÉ ES BUEN COLOMBIANO CUANDO SU GRUPO TERRORISTA M-19 EL CUAL FUE CABECILLA PRINCIPAL, VIOLÓ, EMBARAZÓ Y ULTIMO A GLORÍA LARA, INDEFENSA MUJER SECUETRADA POR ESTOS TERRORISTAS....”.

Estas publicaciones, según una herramienta a la que tenemos acceso en Colombiacheck por el programa 3PFC, una alianza con META en la lucha contra la desinformación, han tenido un alcance de 16.300 vistas y han sido compartidas mil veces. Por esa razón decidimos verificar estas publicaciones que relacionan al candidato del Pacto Histórico y al M19 como los autores de este crimen.

Pero las evidencias apuntan en otra dirección, aunque este crimen, como ya mencionamos, quedó en la impunidad, pues prescribió y la Corte Suprema de Justicia se negó a calificarlo como un crimen de lesa humanidad, en esta sentencia está el detalle del fallo de la CSJ.

Las evidencias encontradas en esta investigación hecha por Rutas del Conflicto y Colombiacheck dejan ver que las pruebas recayeron sobre un grupo delincuencial conocido entonces como Los Murcias, liderado por un ex juez que también estuvo vinculado a otro secuestro, pues se hallaron coincidencias entre estos crímenes.

Sobre la responsabilidad de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), tampoco se pudo probar, pues la justicia encontró irregularidades en las capturas hechas por el Ejército y en las confesiones de algunos de sus miembros.

¿Quién era Gloria Lara?

Gloria Lara, quien como ya dijimos era la directora nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, dedicó parte de su vida a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y a la participación política de los movimientos campesinos de ese entonces como lo menciona este artículo de la revista semana titulado Gloria Lara, ¿por qué?.

Lara hizo parte de una prestigiosa familia huilense. Su madre fue Pepa Perdomo que tuvo ocho hijos, cinco mujeres y tres hombres, con Oliverio Lara. Sus primeros años transcurrieron en Neiva, en la finca familiar donde aprendió de ganadería y trabajó a la par con los hombres, como está narrado en el perfil de Revista Semana, La historia de una infamia. Al terminar el bachillerato en Londres, estudió psicología en París y regresó a Colombia cuando su familia ya estaba viviendo en Bogotá.

Al regresar se casó con Héctor Echeverri Correa, que fue senador de la República en los ochenta y que falleció en 2012, un hombre que conoció a los once años porque las familias habían sido amigas desde siempre.

Después de casarse, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes. Lara empezó a trabajar con el partido liberal desde 1968, primero en brigadas de salud y más adelante, contribuyó a la creación de grupos de autogestión para la construcción de vivienda popular. Fue concejal de Bogotá y en 1978 fue nombrada directora de la Oficina de Integración y Desarrollo de la Comunidad, cargo desde el cual dirigió 32.000 Juntas de Acción Comunal.

Su secuestro

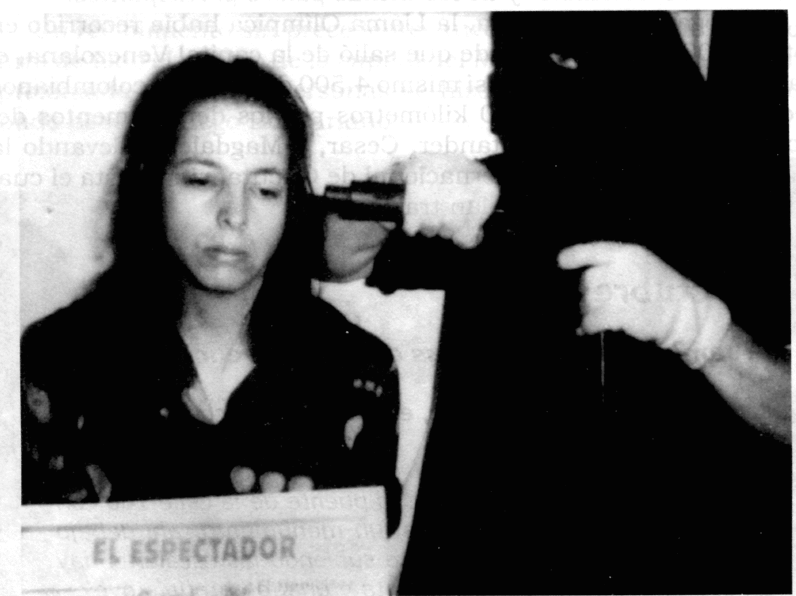

El 23 de junio de 1982 a las 8:00 de la noche, secuestraron a Gloria Lara en el barrio Teusaquillo de Bogotá, cerca de su lugar de residencia junto con su chofer, quien posteriormente, fue dejado en libertad. La primera prueba de vida la recibió el periódico El Bogotano el 12 de julio de 1982 con una foto de ella en la que aparecía acompañada de un sujeto encapuchado con una ametralladora.

Esta es la portada del diario El Bogotano del 12 de julio de 1982 cuando los captores enviaron las primeras pruebas de vida.

Con la foto, El Bogotano recibió una carta en la que los secuestradores aclararon que no pertenecían a ningún movimiento subversivo y que no intentaban suplantar al M-19. Se vieron en la necesidad de realizar esta aclaración porque, una semana después del secuestro, las cadenas radiales Caracol y Todelar afirmaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se culpaba al M-19 de ser el autor del secuestro.

La siguiente prueba la recibió el mismo medio el 28 de octubre y también fue una fotografía acompañada nuevamente de un encapuchado. En ella se amenazaba con el asesinato de Lara al día siguiente, al no poder entablar un diálogo con la familia Echeverri Lara. Esto desató una ola de protestas ciudadanas en las que pedían su libertad, lideradas por parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Dos días después, el 30 de octubre, los secuestradores dijeron que ampliaron el plazo porque la familia, supuestamente, estaba dispuesta a dialogar.

Foto enviada como prueba de vida de Gloria Lara al diario El Bogotano en octubtre de 1982.

El 28 de noviembre de 1982, El Bogotano recibió una llamada de los autores del delito, a la media noche en la que alertaban que el cuerpo de Gloria Lara yacía en la transversal 68B con calle 66, en frente de una iglesia en el barrio Bonanza. El diario fue el primero en llegar al lugar de los hechos, mientras que la policía tardó varios minutos en enterarse.

La redacción judicial del diario El Tiempo también recibió la misma llamada, según se relata en una crónica publicada del 29 de noviembre de 1982 (ver recorte de prensa más abajo), titulada: Impresionante hallazgo del cadáver.

Allí se relata que los periodistas, asignados por el diario, llegaron al lugar 5 minutos después de la llamada y pocos minutos más tarde arribó la policía.

Lara, tras haber pasado 186 días de secuestro, se encontraba en el piso con un disparo a quemarropa en el cráneo y junto a una bandera roja de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). El disparo lo habría recibido cerca de las 11 de la noche y vecinos del sector aseguraron escucharlo.

Las autoridades terminaron de realizar el levantamiento cerca de la 1:00 a.m. después de esto la trasladaron al anfiteatro donde su esposo, el senador Echeverri, tuvo que realizar un reconocimiento del cuerpo. Medicina legal señaló que en el momento de su muerte, su cuerpo pesaba apenas 30 kilos.

El móvil del secuestro y del asesinato nunca se supo. Para el historiador de la Universidad Nacional, Sebastián Flórez Herrera, quien ha realizado varias investigaciones sobre la violencia del conflicto armado en Bogotá, varias de ellas para la Comisión de la Verdad, “el caso de Gloria Lara es un caso difícil de abordar porque requiere verdad de miembros de las fuerzas estatales, que podrían estar involucradas en ello”.

Poco se conoce de la ORP, una organización disidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) entre los años 1978 y 1979. Tuvieron presencia, principalmente, en Sucre, Bolívar, Córdoba, Valle, Manizales y Bogotá. También fue vista como un movimiento revolucionario de la izquierda ajeno a los métodos terroristas y de lucha armada.

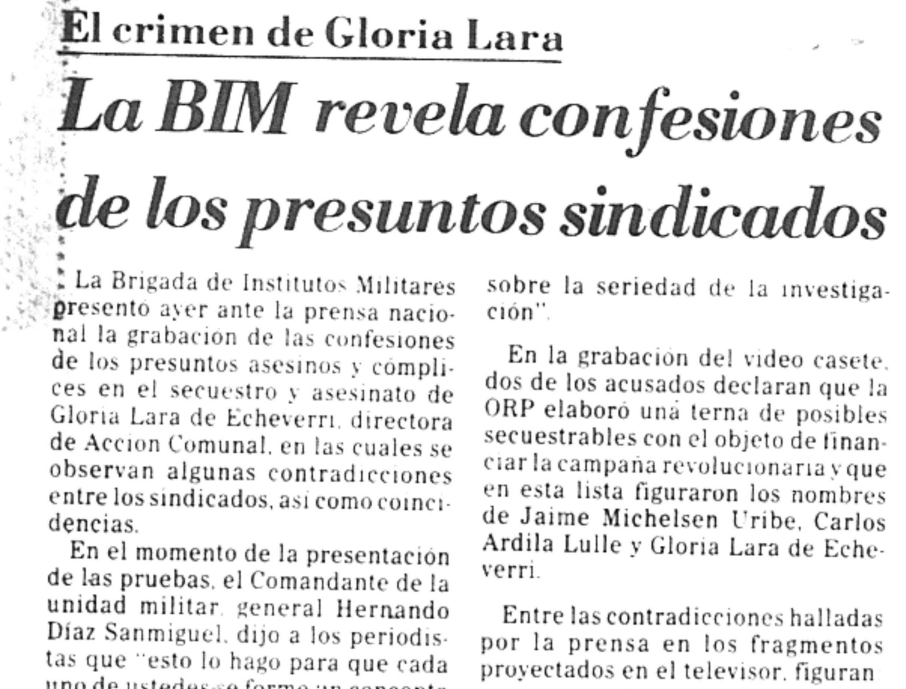

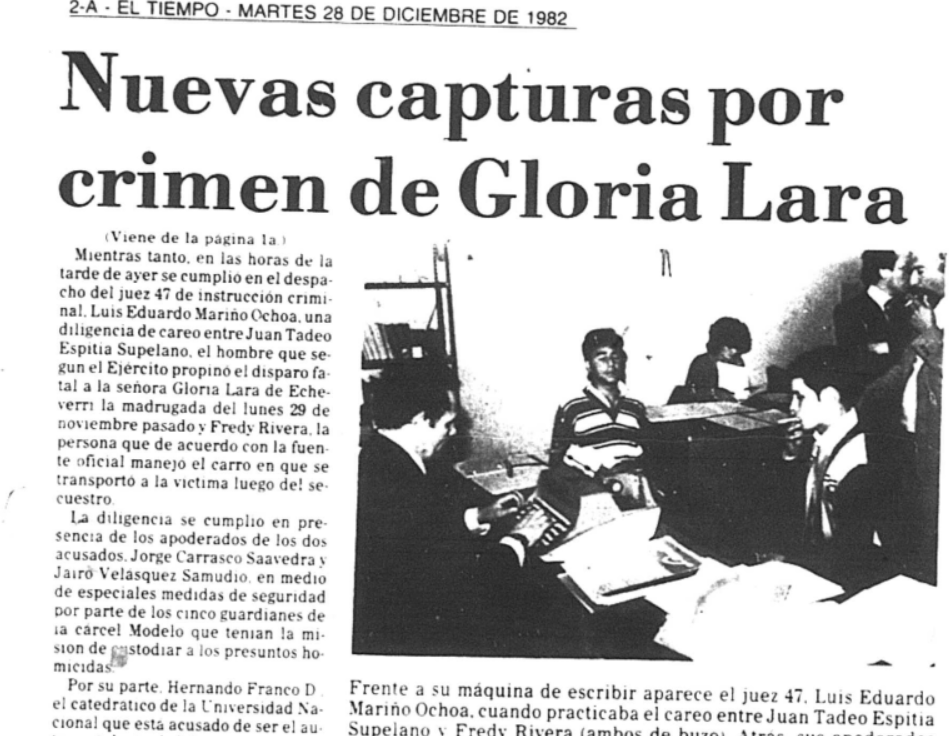

Un mes después del asesinato, el general del Ejército Fernando Landazábal y el director de la Brigada de Institutos Militares, BIM, general Hernando Díaz Sanmiguel, anunciaron en los medios de comunicación haber capturado a los 20 implicados en el secuestro y asesinato de Gloria Lara. El Espectador, el 29 de diciembre de 1982, publicó Revelaciones sobre el asesinato de Gloria Lara, allí se menciona que Díaz Sanmiguel dio a conocer a los medios, videocasetes con las confesiones de los capturados y el supuesto autor del disparo.

Además, se mencionó que en Bogotá las dos personas que estaban al mando de la banda eran Miguel Gamboa y Hernando Franco, profesor de la Universidad Nacional.

Fragmentos de la noticia publicada por El Tiempo el 28 de diciembre de 1982, en la que el Ejército revela las grabaciones con las confesiones de los presuntos responsables del secuestro y muerte de Gloria Lara.

Según el Ejército, las confesiones revelaron que el secuestro de Gloria Lara se decidió para financiar la organización y porque era una persona reconocida por su posición social, económica y su cercanía al pueblo.

Juan Tadeo Espitia fue quien asumió la autoría material del disparo y en una confesión confusa, mencionó que nunca había hecho uso de un arma hasta esa noche.

El comandante de la BIM aseguró que las declaraciones de los miembros de la ORP se realizaron sin torturas. Una de las personas detenidas fue Emperatriz Santander Cancino, diputada de Cundinamarca por el Nuevo Liberalismo.

El diario El Espacio, el 28 de diciembre de 1982, en el texto ‘Doña Emperatriz sí participó’, menciona las reacciones que tuvieron los ciudadanos al enterarse de la captura de la diputada. Miembros del F2 le dijeron al diario, que Santander participó en el secuestro de Lara.

Este es el organigrama de la ORP que el Ejército reveló a los medios, tras la investigación por el secuestro y muerte de la Gloria Lara. Foto fue tomada del documental de Canal Capital: Hagamos memoria, el caso de Gloria Lara. Emitido en noviembre de 2013.

En agosto de 1983, el juez 16 superior de Bogotá, Jorge Enrique Alford Córdoba, desestimó las capturas e involucró al caso a la banda delincuencial del exjuez Iván Darío Murcia y a dos personas más, y dejó en libertad a los implicados en el caso inicialmente.

Alford Córdoba tomó esta decisión porque las confesiones realizadas por los militares, a los primeros capturados, fueron contradictorias ante los jueces, como es el caso puntual del carro en el que secuestraron a Lara, que en un principio se había dicho que era de color azul y después mencionaron que era blanco.

Las víctimas señalaron que las primeras confesiones se realizaron bajo tortura, por parte de los militares, y al estudiarlas a profundidad, el juez encontró vacíos y cambios en la historia que relataban.

La vinculación de ‘Los Murcia’ y absolución de miembros de la ORP

Iván Darío Murcia había sido juez de Caicedonia, Valle, y según el reportaje de Semana ‘Caso Gloria Lara’, publicado en agosto de 1985, él, junto a su banda que se hacía llamar “Los Murcias”, fueron los mismos secuestradores del entonces funcionario de la Texaco, Kenneth Stanley Bishop, en marzo de 1983.

Según el mismo reportaje, luego de su liberación, Bishop afirmó que “durante su cautiverio, los secuestradores lo amenazaban con hacerle lo mismo que a Gloria Lara si no pagaban el rescate”. Las investigaciones del F2 apuntaban a que las máquinas de escribir y las cámaras utilizadas para las pruebas de supervivencia en el caso de Gloria Lara y de Bishop, eran las mismas.

Las declaraciones de Martha Lucía Ropero, amante de Murcia, al F2 fueron claves para la captura, porque ella aseguró que junto a Murcia estuvieron en los alrededores de la casa de Gloria Lara, días antes de su secuestro, estudiando el lugar.

Precisó Semana, en el mencionado artículo que “según las investigaciones, la cámara Polaroid y las cortinas encontradas en la casa del barrio Las Ferias, fueron las mismas utilizadas en los dos secuestros. Por otro lado, el examen de los escritos enviados a raíz de los dos secuestros, respondían a una misma máquina y el estilo de redacción era semejante”.

Y agrega, Semana, “en ambos casos, el de Bishop y el de Gloria Lara, los mensajes enviados por los secuestradores hacían exigencias semejantes: pagar el rescate en la misma moneda extranjera, entregar billetes de las mismas denominaciones, que hubiera ausencia de marcas o sustancias químicas que pudieran servir para distinguirlos o alterarlos, y en ambos textos se advertía sobre los riesgos para el secuestrado en caso de que se diera información a las autoridades. Además, en los dos casos, el plazo para el pago del rescate era de cinco días”.

En medio de la investigación, el 9 de julio de 1984, Murcia huyó de la cárcel Modelo con la complicidad de sus guardias, quienes posteriormente fueron condenados. Después de este suceso, no se volvió a rastrear ni el paradero ni la situación judicial del exjuez.

El 12 de febrero de 1992, como asegura El Tiempo en Gloria Lara: un crimen sin castigo, uno de los juzgados de conocimiento adscrito a la desaparecida Dirección Seccional de Orden Público de Bogotá absolvió de los cargos a los miembros de la ORP que habían sido vinculados con este caso.

Más adelante, el 20 de agosto de 1992, el Tribunal Superior emitió una resolución de acusación contra los implicados de la ORP en el caso de Gloria Lara y los llamó a juicio.

En ese entonces, regía el Decreto 2700 de 1991 y bajo este sistema penal, se debía presentar un documento conocido como el marco jurídico y práctico, el cual guiaba la emisión de los fallos en los juicios.

Todo lo que estaba estipulado en la resolución era lo que determinaba de qué manera se debía juzgar cada caso y bajo qué delito. Además, en este Decreto se especifica que: “El fiscal la dictará, cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado”. En ese sentido, se comprueba que a los presuntos implicados en el caso no se les puede denotar la responsabilidad del mismo.

Sin embargo, con un cambio en el sistema legal y el término ‘resolución de acusación’ ya no se utiliza. Según explica Tania Camila Córdoba, abogada de la Universidad Externado y estudiante de maestría en derecho penal, si hoy en día a una persona se le hace una acusación por un delito de tentativa de homicidio y luego el juez, al final del proceso, encuentra que el delito no es de este tipo, sino lesiones personales, puede cambiar el delito y no afectaría el proceso.

“Pero antes si a una persona se le hacía resolución de acusación por el delito de tentativa de homicidio, aunque fueran lesiones personales, pues tenían que guiarse solo por lo que dijera la resolución”, explica Córdoba.

La justicia colombiana tenía hasta el 6 de octubre de 1996 para establecer la responsabilidad de estas personas en el caso de Gloria Lara, pero la Corte Suprema de Justicia tuvo que ordenar “la cesación del procedimiento penal o prescripción, por el hecho de haber transcurrido más de 10 años” sin que se lograra un fallo.

En palabras de la abogada Córdoba: “Una prescripción es cuando transcurren los años y se acaba el tiempo que tiene el Estado para investigar y/o condenar el delito”.

Al pasar tanto tiempo sin obtener un fallo en el caso, lo que sucede es que las personas involucradas quedan libres sin posibilidad de ser condenadas. En este caso, la ORP dejó de ser un actor dentro del secuestro y asesinato de Gloria Lara después de las múltiples decisiones de la justicia. Tampoco nunca hubo una sentencia que aclarara la responsabilidad del exjuez Murcia. Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial quiénes son los culpables.

Para el historiador e investigador Flórez Herrera, “este es un caso lleno de mucha crueldad en la actuación en contra de quienes fueron presentados como responsables y también en el cuerpo y la experiencia de Gloria Lara y sus familiares. Es un caso con unas características que estremecen por la complejidad de los actores que están involucrados”.

Años después, en el 2009, el entonces procurador, Alejandro Ordóñez pidió la reapertura del caso, al calificarlo como un crimen de lesa humanidad, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, de nuevo, negó la petición y el crimen se mantuvo en la impunidad.

En dicha sentencia de revisión, la sala de Casación Penal, precisó en su fallo, en el apartado ‘actuación penal relevante’ que, “el trámite de la causa estuvo a cargo de un juez de Orden Público de la Seccional de Bogotá, quien mediante sentencia del 12 de febrero de 1992 absolvió a los acusados. La decisión, en síntesis, se basó en el hecho de que la confesión de los sindicados, realizada ante los funcionarios de la Brigada de Institutos Militares, se obtuvo por medio de tortura. Su origen ilícito, consecuentemente, imponía excluirlas de la actuación”.

El fallo recoge además que entonces en el proceso “no fue posible controvertir las afirmaciones de la persona que supuestamente, le informó al detective del DAS, José Vicente González, quiénes habían sido los autores de las conductas punibles, toda vez que el servidor público citado, sin motivo legal atendible, se negó a identificarlo, en sus declaraciones no supo explicar la forma como se contactó con el informante, el lugar y la fecha del encuentro y sus declaraciones se caracterizan por la vaguedad y el nerviosismo”.

“Por lo demás, al proceso se allegaron diversas pruebas que contribuyen a desvirtuar la responsabilidad de los acusados en las conductas punibles a ellos atribuidas”, agrega la sentencia.

Por último, la sala de Casación Penal, precisa que “En síntesis, al excluirse en este caso la presencia de un crimen de lesa humanidad, no procede predicar la imprescriptibilidad de las conductas que pudieran generarlo, razón por la cual la demanda de revisión no está llamada a ser admitida.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

Inadmitir la demanda de revisión presentada por el Procurador 7° Judicial II. Procede el recurso de reposición”.

Petro ha negado su participación

El hoy candidato a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha negado en varias ocasiones haber participado en los hechos. En medio de la campaña a la Presidencia en enero de 2018, el senador le respondió a un tuitero que había retuiteado un trino acusándolo del crimen que, “Ivan usted esta reproduciendo esta información que es una calumnia. Jamás ni la prensa del entonces ni la investigación judicial relacionaron el secuestro y asesinato de Gloria Lara con el M19. Se trata hoy de una campaña delictiva” (sic).

Posteriormente, el 28 de febrero de este mismo año, Petro se volvió a referir al tema en su cuenta de Twitter, de nuevo en respuesta aun trino que lo acusaba, lo mismo que al M-19.

Y al hacer una búsqueda avanzada en la cuenta de Twitter de Petro encontramos que él se ha referido al caso en al menos seis ocasiones y la primera mención fue hecha en agosto del año 2013, cuando aseguró “Algunos fueron encarcelados o se exiliaron como los dirigentes de la ANUC de Sucre a quienes acusaron falsamente del secuestro d Gloria Lara”.

Luego de esta investigación concluimos entonces que no hay pruebas que evidencien la participación de Gustavo Petro o el M-19 en el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, pues las autoridades nunca vincularon a dicha organización guerrillera con el caso y las pruebas apuntaron a la banda de Los Murcia, encabezada por el ex juez, Iván Darío Murcia.

Actualizado el: Mar, 05/10/2022 - 20:41

Las trochas ilegales son las más utilizadas por los indígenas para salir por el río Orinoco y cruzar a poblaciones colombianas. Este paso está en la comunidad indígena Albarical, en el municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: Mickey Véliz.

Las trochas ilegales son las más utilizadas por los indígenas para salir por el río Orinoco y cruzar a poblaciones colombianas. Este paso está en la comunidad indígena Albarical, en el municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: Mickey Véliz.

Entre las comunidades indígenas amazónicas que están siendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios están: uwottüja, jivi y yanomami. La imagen fue tomada en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.

Entre las comunidades indígenas amazónicas que están siendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios están: uwottüja, jivi y yanomami. La imagen fue tomada en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.