- Hace poco más de diez años, Bettina Cruz fue de las primeras en advertir que empresas y gobiernos utilizaban el discurso de las energías renovables para imponer proyectos y despojar de su territorio a los pueblos indígenas.

- La indígena binnizá, con maestría en desarrollo rural regional y doctorado en planificación territorial, no cesa en su lucha contra las eólicas que han sembrado de aerogeneradores la región del Istmo, en Oaxaca. Tampoco deja de prepararse, ahora estudia una licenciatura en derecho.

- La defensora alerta sobre el nuevo riesgo que existe sobre en la región: el Corredor del Istmo de Tehuantepec, uno de los principales proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por Thelma Gómez Durán

La infancia aún no la abandonaba del todo, cuando Bettina Cruz se unió a otros para rebelarse contra una injusticia. Tenía 13 años y fue una de las líderes de la huelga que se organizó en su escuela en Juchitán, Oaxaca, al sur de México, para exigir que se bajara el costo del transporte a los estudiantes que vivían en los pueblos cercanos. La resistencia duró un año, al final los alumnos consiguieron su objetivo.

Cuando la muchacha terminó sus estudios secundarios, los directivos de la escuela decidieron que no le entregarían su carta de buena conducta. Quizá pensaron que con eso apagarían sus ímpetus de lucha. Lo que no tenían en cuenta es que Rosa, la madre de Bettina Cruz, en lugar de regañar a su hija, le decía: “¡No te dejes! ¡Participa!”

Quienes conocieron a Rosa, la recuerdan como una mujer de carácter fuerte, solidaria, hablante del didxazá (zapoteco) y comprometida con movimientos sociales. También sabía leer y escribir en español, algo poco común en el Juchitán de los años setenta. La madre de Bettina Cruz utilizó estos conocimientos para ayudar a sus vecinos a realizar gestiones y a traducirles cuando no entendían.

Bettina Cruz, defensora binnizá, ha dado una larga lucha por la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Francisco Ramos.

Cuando se conoce un poco sobre la vida de Rosa se entiende de dónde le viene a Bettina Cruz su espíritu de lucha. Se podría decir que lo trae en la sangre, en su herencia de mujer juchiteca.

Lucila Bettina Cruz Velázquez hace lo mismo que su mamá: utiliza sus conocimientos para levantar la voz y denunciar lo que pasa en la tierra donde nació, el Istmo de Tehuantepec, territorio marcado por la fuerza del aire —en algunas temporadas puede alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora—; una región en donde las empresas eólicas llegaron ofreciendo empleo y prosperidad. El tiempo mostró que a esas promesas se las llevó el viento.

Los aerogeneradores se impusieron en el paisaje del Istmo. Foto: Francisco Ramos

Regresar al territorio para defenderlo

Cuando terminó la secundaria, Bettina Cruz dejó el Istmo, quería seguir con los estudios y en su comunidad, en ese entonces, eran pocas las opciones escolares. Se instaló en la Ciudad de México, donde de inmediato extrañó los sabores y tradiciones de su tierra. Decidió estudiar ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ahí se unió al movimiento estudiantil de 1986 y conoció a Rodrigo Flores Peñaloza, afrodescendiente originario de la costa chica de Guerrero. Desde entonces Bettina Cruz y Rodrigo Flores son compañeros en la vida y en la lucha. “Ella —dice Flores— siempre ha sido una líder. Desde que la conocí, es una mujer de principios firmes”.

Después de estudiar una maestría en desarrollo rural regional, en la Universidad Autónoma de Chapingo, Bettina Cruz obtuvo una beca para estudiantes indígenas que le permitió hacer su doctorado en Barcelona, España.

Algunos de los estudiantes indígenas que obtuvieron la beca ya no retornaron al lugar donde nacieron. Bettina Cruz sí regresó: “Estoy arraigada con raíces profundas en este territorio. No podía quedarme en otro lado. Amo mi tierra. Soy parte de esta tierra, de mi madre, mis abuelas. Soy binnizá. Yo formo parte de este territorio”.

Peregrinación en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca: Foto: Francisco Ramos.

Cuando la lideresa binnizá retornó, alrededor del 2005, el paisaje del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ya había sufrido cambios. En 1994, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —empresa del estado mexicano— instaló la primera central eólica del país en La Venta, Juchitán. Ese fue el banderazo de salida para que el gobierno entregara permisos a compañías privadas interesadas en la generación de energía eólica.

Para realizar su tesis doctoral sobre desarrollo regional en el Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz comenzó a recorrer la zona y a escuchar las inquietudes de las comunidades sobre los contratos que firmaron con las empresas para rentarles sus tierras. La gente tenía muchas dudas y motivos para desconfiar. Para empezar, ninguna autoridad les había buscado para preguntarles si querían que en su territorio se instalaran los campos eólicos.

“La gente comenzó a pedirnos que investigáramos”, recuerda Bettina Cruz. “La intención no era hacer un movimiento, sino dar información para que la gente se diera cuenta de que los estaban robando, que los estaban engañando y para que no siguieran entregando sus tierras a esos megaproyectos. La gente fue la que dijo: ‘Vamos a organizarnos’”. Fue así como en 2007 nació la organización de la que es cofundadora: la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, que después se transformaría en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Una de las protestas realizadas por integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo. Foto: APIIDTT

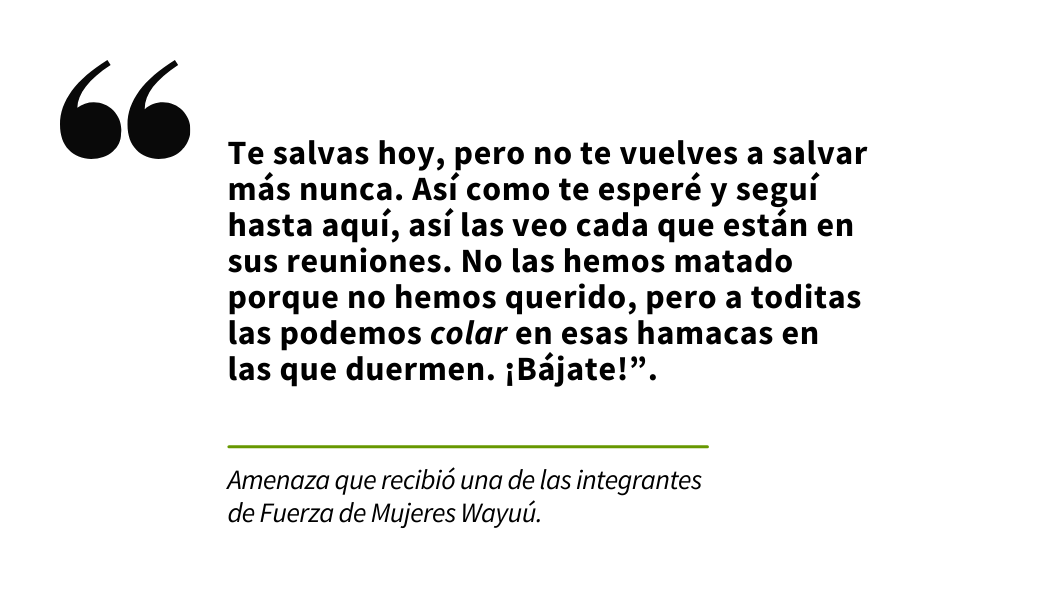

Bettina Cruz no se miraba como una defensora de ambiente y territorio. Se dio cuenta de que lo era cuando ella, su esposo y otros miembros de la organización recibieron las primeras amenazas. Las intimidaciones —entre ellas denuncias judiciales— se intensificaron cuando los miembros de la APIIDTT luchaban contra la construcción de un proyecto eólico que la empresa Mareña Renovables intentó instalar en San Dionisio del Mar y que se detuvo gracias a la movilización social.

Bettina Cruz recuerda que desde entonces las energías renovables se presentaban como la panacea del cambio climático, “pero nosotros planteamos que no era así. Que no lo sería mientras se buscara solo obtener beneficios económicos, la mercantilización de la energía, la privatización del viento”.

Los integrantes de la APIIDTT plantean que las energías eólicas no serán una solución al cambio climático si llegan a imponerse en las comunidades. Foto: Francisco Ramos.

Cambios en el territorio

Las dos hijas de Bettina han abrazado en defensa del Istmo. Una de ellas estudió ciencias ambientales y la maestría en desarrollo rural; la otra antropología. Durante sus estudios de licenciatura, una de ellas escuchó sobre la urgencia de que el mundo impulsara la energía renovable. Pero, al mismo tiempo, en el Istmo ella miraba la lucha de sus padres y cómo los campos eólicos terminaban siendo megaproyectos que se imponían en las comunidades.

Hoy recuerda que a su mamá “la veían como la mujer que andaba pregonando advertencias ante algo que, como definición se planteaba como bueno. En algunos espacios, incluso, no la dejaban hablar. Como ella es aguerrida, buscaba la forma de explicar que las energías renovables estaban haciendo daño en los territorios”.

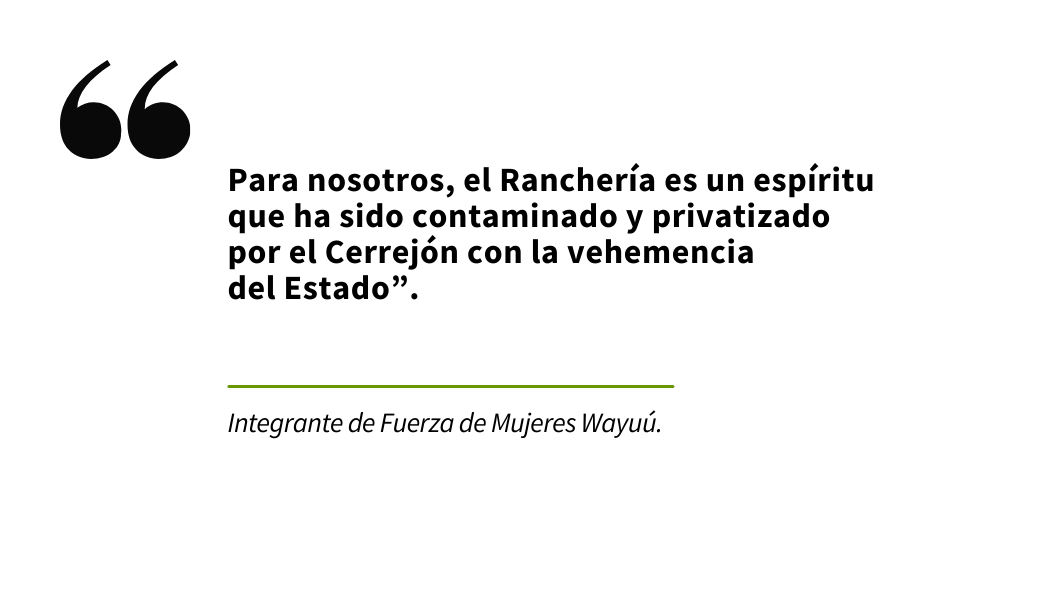

En el Istmo de Tehuantepec buena parte del territorio es propiedad social, es decir los derechos de uso de la tierra son de ejidos y comunidades agrarias. Para poder instalar los parques eólicos y hacer uso de ese territorio, las empresas —con ayuda de funcionarios federales y estatales de Oaxaca— realizaron contratos con las comunidades para que éstas les rentaran sus terrenos y cedieran el uso de la tierra durante 30 años. En la mayoría de esos contratos se señala que este periodo se puede renovar en forma automática.

Con este esquema, “lo que pierden las comunidades es el derecho al uso de la tierra. Ese derecho de usufructo es luego utilizado por las empresas como uno de los activos a través de los cuales obtienen financiamiento para la construcción de los parques. Para conseguir esos créditos ponen como garantía los equipos de los parques, pero también el derecho sobre la tierra de las comunidades”, explica Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, que impulsa la energía renovable comunitaria.

Protesta a las afueras de las oficinas de Iberdrola realizada a principios de noviembre de 2021. Foto: APIIDTT.

Hoy, después de varios años de la instalación de los parques eólicos, Oceransky señala algunas de las consecuencias que han tenido estos contratos: “En algunos casos, las empresas eólicas han demandado por despojo a campesinos que protestan con bloqueos contra las condiciones de los contratos. Otras han condicionado el pago de la renta por la tierra a que los campesinos garantice que nadie perturbara de alguna forma la operación de sus proyectos”.

Pero además, a partir de la llegada de los parques eólicos, en el Istmo se produjo un proceso agresivo para la parcelación de tierras de uso común. “Lo que ha pasado en muchas comunidades de la región —detalla Oceransky— es que se han convertido en parcelas individuales muchas superficies que antes era de uso común, en las que existen ecosistemas que tenían una historia de manejo sustentable y equitativo por parte de las comunidades indígenas, y que ahora (esas tierras) están cercadas como consecuencia de las eólicas”.

Bettina Cruz es una de las consejalas del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Foto: APIIDTT

Mirarse como defensora

Fue en un taller en la ciudad de Oaxaca, en donde Bettina Cruz conoció a otras mujeres que, como ella, también defendían el territorio y los bienes naturales. “Ahí dije sí, soy una defensora, porque estamos luchando por las demandas de justicia y dignidad, estamos haciendo una defensa de nuestra identidad como pueblo indígena y de este territorio que es nuestro, que siempre ha sido nuestro y siempre nos lo han despojado”.

En ese entonces, Cruz, su esposo y sus hijas tuvieron que salir del Istmo. “Nos andaban buscando para matarnos, porque estábamos afectando los intereses de las empresas y del gobierno”, recuerda la defensora.

“[Bettina] es de las primeras mujeres que comenzaron a hablar de la defensa del territorio y el despojo por parte de los proyectos eólicos”, recuerda Yésica Sánchez Maya, abogada y directora de Consorcio Oaxaca, organización civil feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y al acompañamiento a defensoras en riesgo por su labor.

Bettina fue de las primeras voces que alertaron sobre las consecuencias que tendrían los campos eólicos en el Istmo. Foto: APIIDTT.

A Sánchez le tocó acompañar a Bettina Cruz cuando la amenazaron. En ese entonces, la defensora tuvo que guardar sus coloridos huipiles para pasar desapercibida y poder salir de su comunidad —entre 2012 y 2013— para salvaguardar su vida. Dejar el huipil no es algo fácil para quien lo mira como parte de su fuerza, su identidad de mujer indígena y mujer istmeña.

Cruz y su familia lograron regresar a Juchitán en 2013, después de que se anunció la cancelación del parque eólico en San Dionisio del Mar. Su lucha continuó, porque no se detuvieron los planes para instalar más aerogeneradores. Por ejemplo, el proyecto de Mareñas Renovables se reinventó con otro nombre, Eólica del Sur, y se instaló en Juchitán.

En varios foros, integrantes de la Asamblea denunciaron que esos proyectos se imponían en las comunidades. En las consultas, por ejemplo, aseguran que participaba gente que no era de la comunidad o que había sido “comprada” por las empresas. Además, no se daba la información completa sobre los impactos sociales que provocarían los parques, sólo se hablaba de los supuestos beneficios. También mostraron cómo las compañías dividían a la comunidad ofreciéndoles más dinero por la renta de las tierras y prometiéndoles que, además, tendrían empleos.

Pobladores que creyeron las promesas y firmaron contratos señalan que hoy no les pagan por el uso de sus terrenos y que, en algunos casos, ni siquiera les dejan entrar a sus tierras. “Lo advertimos, pero muchos no nos creyeron. Incluso, nos descalificaron. Todavía hay algunos que nos dicen que nosotros queremos presionar a las empresas para que nos den dinero, para obtener beneficios. Yo sólo les digo: ‘Entonces, si es que he tenido beneficios, ¿por qué no dejo de molestar a las empresas?’”.

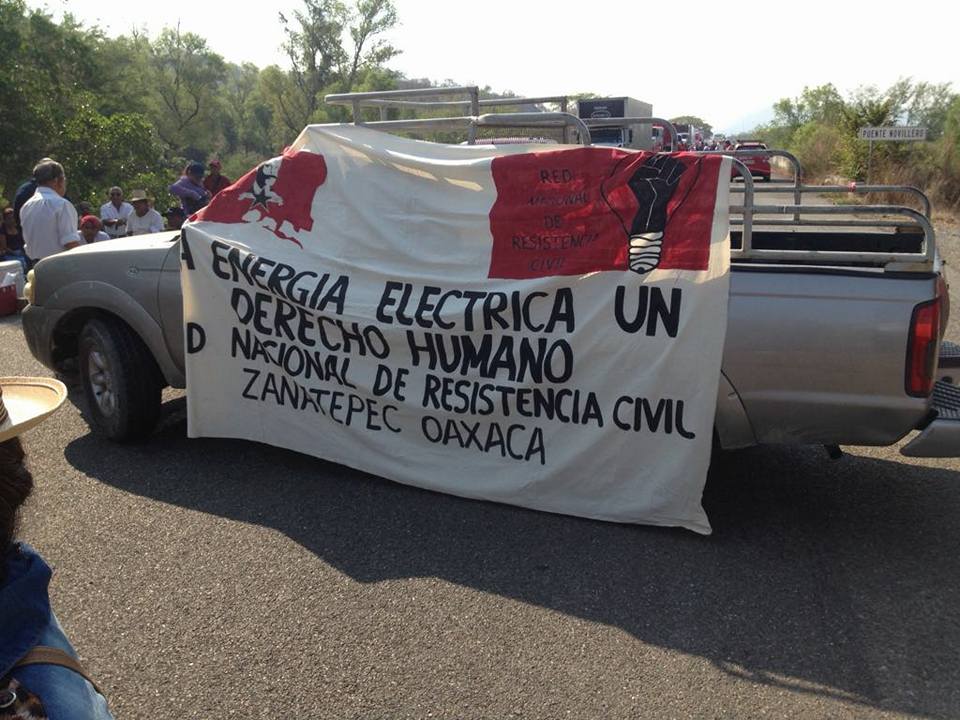

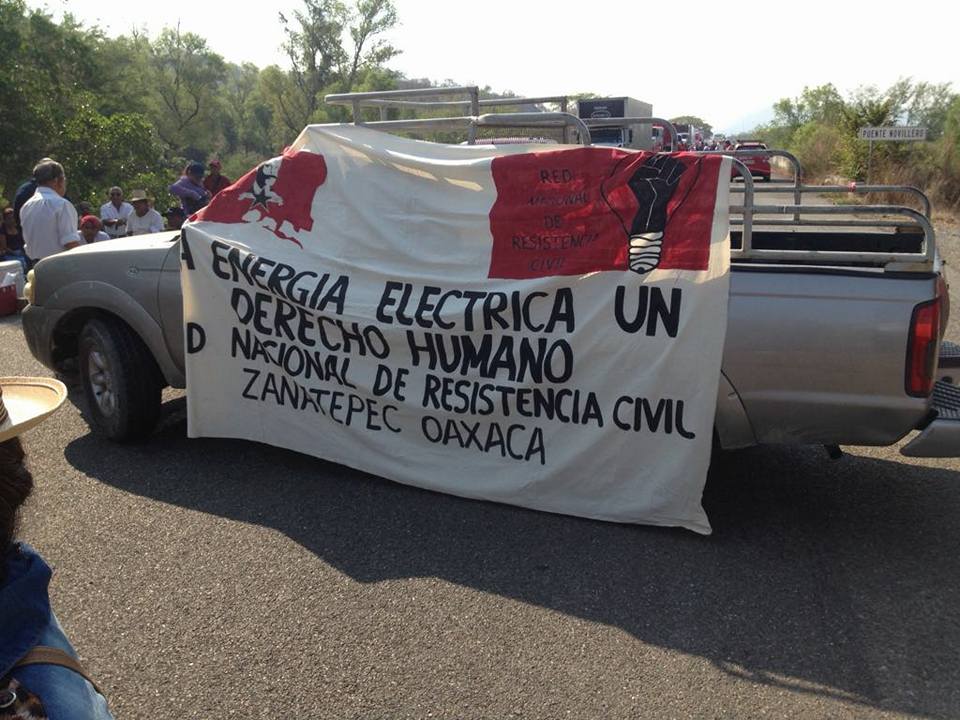

Una de las varias protestas que se han realizado en el Istmo por el tema de la energía eléctrica. Foto: APIIDTT

Energías que no son tan verdes

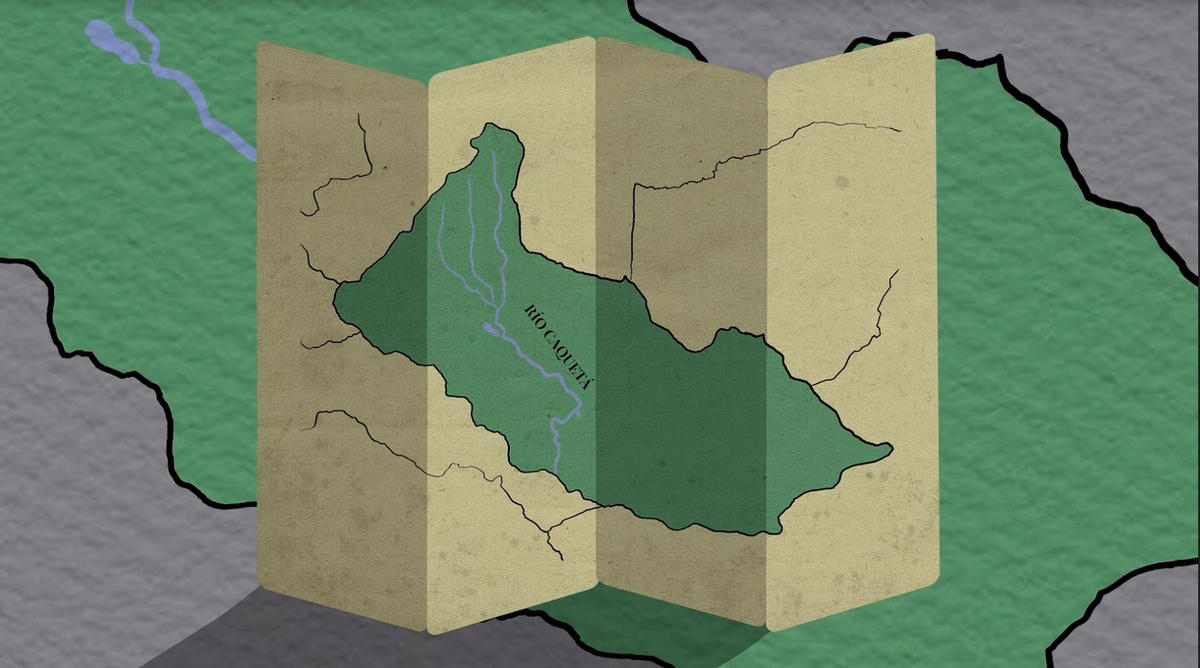

En el Istmo hoy se pueden encontrar 29 parques eólicos, 27 de ellos privados y en su mayoría pertenecientes a empresas europeas. Ninguno produce energía para las comunidades; lo hacen para grandes compañías, entre ellas las mineras. En el paisaje de esta región del sur de México hay poco más de dos mil aerogeneradores. Y, de acuerdo con los datos de la APIIDTT, estos campos ocupan más de 50 mil hectáreas de tierras de uso común en el territorio del pueblo binnizá. Mientras otros se benefician del viento de estas tierras, los pobladores han realizado protestas en contra de las altas tarifas eléctricas que les cobra el Estado.

“Nosotros siempre pedimos que se hiciera un estudio de los impactos acumulados en la región, porque ya había muchos parques”, recuerda Bettina Cruz. Su demanda, no se escuchó.

A mediados de octubre pasado, en el periódico La Jornada, Cruz y una de sus hijas publicaron el texto Energía renovable para el despojo de los territorios indígenas; ahí señalan que el corredor eólico del Istmo, considerado el más grande de América Latina, “a pesar de emplear un discurso de energía limpia y mitigación ambiental”, ha tenido múltiples impactos sobre el territorio: “el desplazamiento de las actividades productivas campesinas, el cambio de uso de suelo, la privatización de la tierra, los conflictos intercomunitarios, el aumento de la violencia en la región debido a la presencia del crimen organizado (que sí, trabaja directamente con las empresas) e incluso la militarización y masculinización del territorio”, se lee en el artículo.

En septiembre de 2021, los integrantes de APIIDTT anunciaron que consiguieron un amparo contra la construcción de otro campo eólico. Foto: APIIDTT

Desde 2015, el doctor en ciencias sociales Luis Miguel Uharte Pozas ya señalaba que “la construcción masiva de parques eólicos en un mismo lugar no responde en absoluto a ninguna lógica de sostenibilidad ambiental ni territorial ni tampoco a las necesidades de consumo de los habitantes del Istmo, sino estrictamente a los intereses empresariales de un pequeño grupo de corporaciones privadas”.

En otras investigaciones también se han documentado los impactos sociales, ambientales y económicos de los parques eólicos en el Istmo como: transformación del paisaje, contaminación de fuentes de agua, privatización de tierras que antes eran comunales, entre otros.

Bettina Cruz insiste que una energía que significa explotación, despojo y aniquilación de los recursos naturales no puede llamarse verde: “La energía renovable no va a detener el cambio climático. Son las prácticas y quien tenga el poder para decidir qué hacer y cómo utilizar esas energías renovables”.

Bettina ha tejido redes con otras mujeres que defienden ambiente y territorio, entre ellas las defensoras mayas. Foto: ONU.

El 20 de septiembre de 2021, los integrantes de la APIIDTT anunciaron uno de sus más recientes triunfos legales: obtuvieron un amparo en contra de la construcción, en tierras de uso común, del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa francesa EDF.

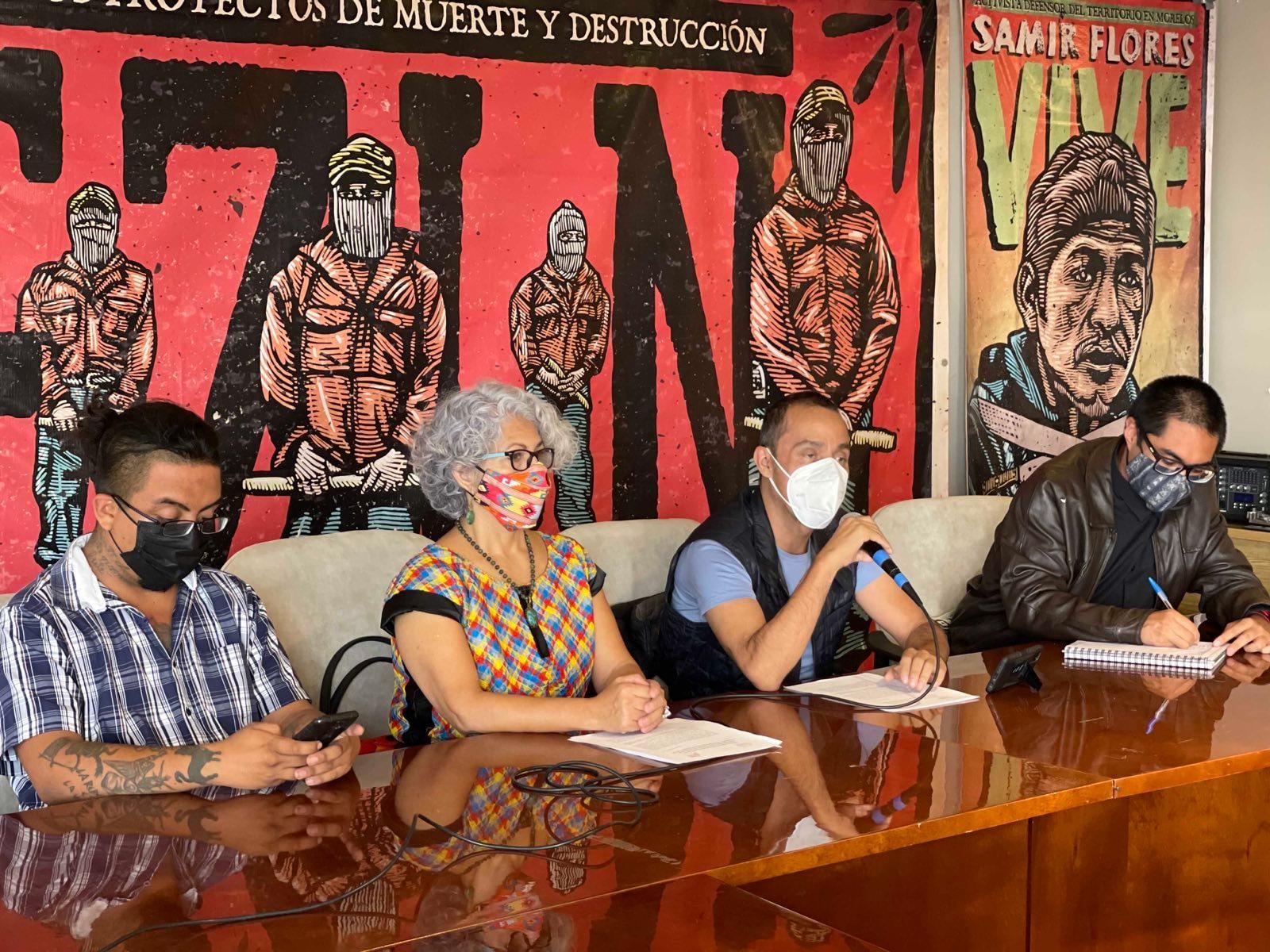

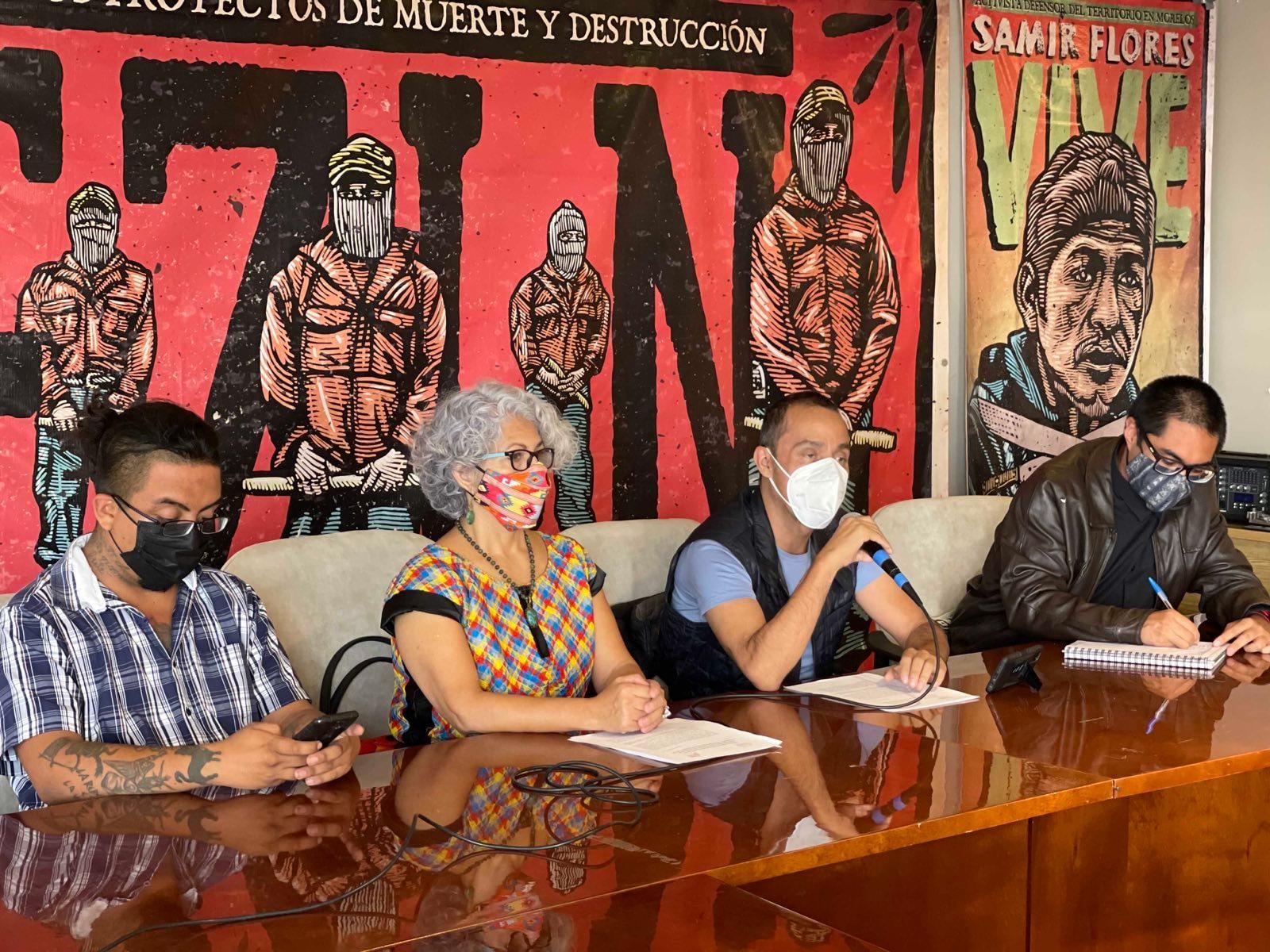

En esta lucha legal contra las eólicas y en su defensa del territorio, la APIIDTT no está sola, tiene el respaldo y acompañamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio de articulación de los pueblos indígenas, hermanado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Desde que surgió el EZLN, en 1994, Bettina Cruz quedó prendada de sus palabras. Por eso, para ella fue “muy natural” su integración al CNI. En 2017 fue elegida para formar parte del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. “No represento a todas las mujeres binnizá ni a todos los hombres; pero sí estamos representando a los que luchan con nosotros por defender nuestros derechos como pueblos indígenas”.

En 2017, la defensora binnizá fue elegida para formar parte del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Foto: Francisco Ramos.

Tejer redes para la defensa y el cuidado

Fue en septiembre de 2017, cuando la región del Istmo se remeció por un sismo de magnitud 8.2 que dejó casas, iglesias, escuelas y comunidades enteras en ruinas. Cuando la zona aún no se recuperaba, llegó la pandemia del COVID-19. Esas dos sacudidas llevaron a que los integrantes de la APIIDTT ampliaran su campo de acción. No sólo se abocan a defender el territorio de las eólicas, también impulsan la construcción de cocinas comunitarias, trabajan en el rescate de la medicina tradicional y acompañan en sus procesos legales a mujeres que sufren violencia familiar.

Las mujeres, resalta Cruz, “son las que más se involucran en el tema de la defensa del ambiente y el territorio, pero también son las que están más descuidadas”. Por ello, en los últimos años, la APIIDTT ha puesto en el centro de su agenda el tema del fortalecimiento de las mujeres y la salud integral: “La salud no es que sólo yo esté sana, sino también mi entorno”.

¿Por qué las mujeres son las que más se entregan a la defensa del ambiente y el territorio? Bettina Cruz tiene una explicación: “Somos cuidadoras de la vida. No digo que los hombres no sean importantes para esta lucha, son importantísimos. Pero las mujeres somos cuidadoras de la vida. La madre tierra también nos da vida y tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar a nuestra madre”.

En septiembre de 2017, un sismo causó diversos daños a la región del Istmo. Foto: Francisco Ramos.

Una de las hijas de Bettina describe el trabajo comunitario que hace su madre con la crianza que ella tuvo en casa: “Su defensa del territorio es muy maternal. Y tiene que ver mucho con las ancestras, con la forma en que las propias madres del Istmo cuidan y procuran”.

Para Yésica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, las defensoras de ambiente, tierra y territorio son inspiración para otras defensoras de derechos humanos: “Ellas tienen una cosmovisión fuerte, una conexión con la tierra. En este momento en el que tenemos un capitalismo tan voraz, ellas están resignificando la vida. Ellas están defendiendo lo más esencial: el agua, la tierra, la fauna. Si se acaba eso, se acaba todo”.

Cuidar a otras, cuidar el entorno, pero también cuidarse a sí misma y cuidarse entre todas. Esto último es una de las herramientas que utilizan quienes, como Bettina, forman parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos: “Una de nuestras premisas es que las redes salvan”, dice Yésica Sánchez.

Ella y Cruz también forman parte de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, iniciativa que nació en 2010 y hoy cuenta con 309 integrantes de 26 estados del país. Una de las coordinadoras de la red, Cecilia Espinoza, explica que esta organización se tejió para acompañar a las defensoras.

Taller para el rescate de la medicina tradicional en el Istmo. Foto: APIIDTT

“Las defensoras no solo nos enfrentamos a riesgos físicos o digitales, también hay impactos en diferentes ámbitos de nuestra vida como mujeres y es importante visibilizarlos, porque eso nos permite continuar en esta opción que hemos tomado de defender los derechos humanos”, explica Cecilia Espinoza.

Las mujeres defensoras están en un riesgo permanente. Tan sólo entre 2016 y hasta agosto de 2021, al menos 21 defensoras de territorios han sido asesinadas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, de acuerdo con datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

Acciones de resistencia en contra de los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec. Foto: APIIDTT

Primero, eólicos. Ahora, parques industriales

Cuando no está en reuniones con sus compañeras de la Asamblea, Bettina Cruz visita comunidades o atiende el llamado de alguien que le pide ayuda porque su hija, hermana o prima vive violencia doméstica. Cuando está en casa, cuida a los perros y gatos que ha recogido de la calle. Y también se da un espacio para tomar clases: “Ahora estoy estudiando derecho. Es lo que se necesita para que, por lo menos, no te engañen”.

La defensora binnizá también se da su tiempo para seguir con las tradiciones de su tierra. “Eso le da energía. Es su forma de tejerse dentro de la comunidad”, dice una de sus hijas.

A principios de septiembre de 2021, una tormenta dejó a buena parte de Juchitán inundado. “Estamos viendo cómo la naturaleza ya está protestando. Aún así, el 1% de la población, la que tiene el poder corporativo, insiste en utilizar a la naturaleza para su uso y seguir dañándola”. Y por eso, dice, la defensa de territorio que realizan los pueblos indígenas es vital para el planeta: “La mayor parte de los bienes naturales que aún quedan están en territorios indígenas”.

Una de las asambleas en contra del Corredor del Istmo de Tehuantepec. Foto: APIIDTT

Ahora, además de su lucha contra los parques eólicos, Bettina Cruz y sus compañeros de la APIIDTT enfrentan un nuevo megaproyecto. En realidad se trata de un plan añejo que se ha tratado de poner en marcha en varios momentos, los intentos más recientes se dieron con los gobiernos priístas, primero durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y después con Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Ahora con la Cuarta Transformación, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador llama a su gobierno, se desempolvó el plan de unir los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de lo que se ha llamado el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el cual contempla un tren de alta velocidad y, a lo largo de esa ruta, instalar 10 parques industriales. Además, se prevé construir dos gasoductos.

Enfrentar ese proyecto gubernamental ha sido complicado, reconocen, sobre todo porque “algunos que fueron nuestros compañeros ahora están con este gobierno. Nos han dividido y generado pugna en las comunidades”, explica Rodrigo.

Bettina y los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio saben que la defensa del territorio es cada vez más difícil, pero ellos no bajan la guardia. Su fuerza, dicen, está en hacer comunidad, en tejer redes. Son Quijotes que no pelean contra gigantes imaginarios, saben que su lucha es contra aquellos que buscan privatizar el viento, el agua y el territorio.

*Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

Actualizado el: Mar, 11/23/2021 - 16:47