-

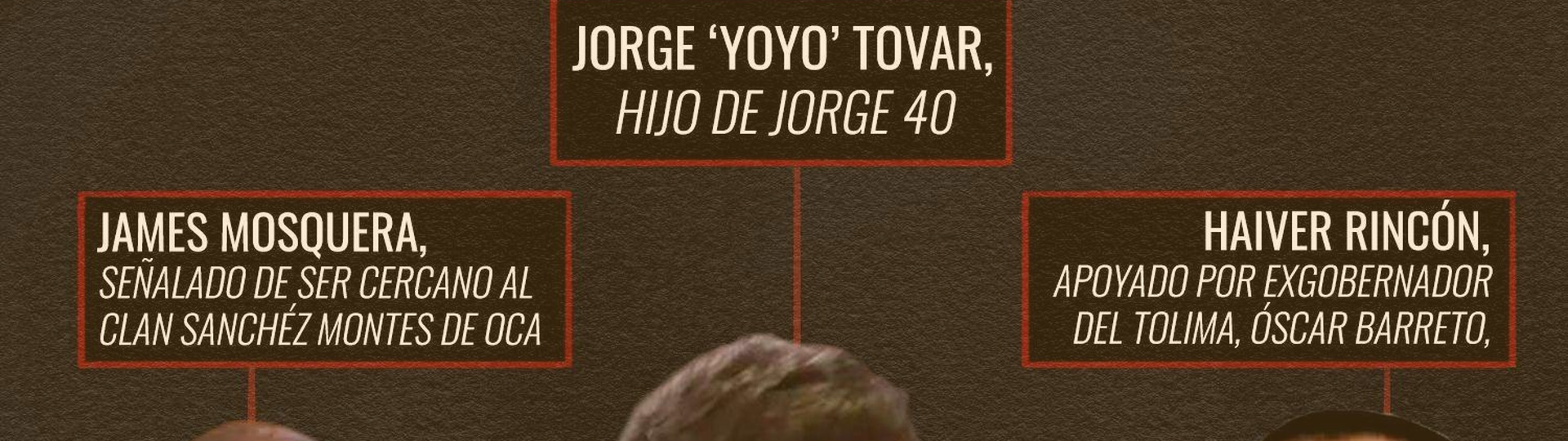

Tras cinco años de la Sentencia de la Corte Constitucional que exige una concertación entre el operador del bloque petrolero Suroriente y la comunidad indígena nasa para reparar los daños ambientales causados por derrames petroleros, poco se ha avanzado.

-

El pueblo indígena nasa que habita en el área de influencia del Bloque Suroriente de Putumayo dice que no solo se ha afectado su territorio sino sus costumbres y rituales pues nunca dieron su consentimiento para la actividad petrolera.

Por: Pilar Puentes Espinosa. *Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

No hay agua limpia. Los espíritus guardianes ya no habitan la entrada a la Amazonía. La comunidad indígena nasa de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, sigue resistiendo las actividades petroleras en su territorio, mientras que sus costumbres y sus rituales están interrumpidos por la contaminación de sus fuentes hídricas. Los nasa también deben enfrentar a la fuerza pública y la seguridad privada de las empresas del sector para poder movilizarse libremente, sobre todo en la noche, cuando es el momento de la caza.

El resguardo nasa Kiwnas Cxhab Alto Lorenzo es el hogar de 184 familias que por más de 74 años han habitado el corredor Puerto Vega Teteyé, en el corregimiento La Carmelita de Puerto Asís, en el sur del Putumayo. En 1993 se establecieron como cabildo con la naciente Constitución Colombiana y, tras una lucha por ser reconocidos, en el 2003 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó a la comunidad nasa como resguardo y les adjudicó 1363 hectáreas de tierra.

El pueblo nasa ha habitado el departamento del Putumayo desde 1938 y sus ancestros recorrieron la zona desde hace más de 300 años. Foto: cortesia de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

El pueblo nasa ha habitado el departamento del Putumayo desde 1938 y sus ancestros recorrieron la zona desde hace más de 300 años. Foto: cortesia de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Solo cinco años después de tener los títulos de su territorio, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comenzó a realizar una serie de pruebas para la exploración petrolera en el denominado Bloque Suroriente. El resguardo nunca se enteró. En voz del gobernador indígena de Kiwnas Cxhab, José Eduvan Coicue, nadie les preguntó si querían que una empresa entrara al territorio e hiciera labores de exploración y explotación. Es más, nadie les contó que se iban a dar concesiones de agua ni les advirtió de los impactos ambientales de la actividad petrolera.

El Ministerio y la petrolera estatal Ecopetrol realizaron exploración en la zona, mientras que la comunidad recopilaba pruebas y denunciaba que esto se hacía sin su consentimiento. En septiembre de 2005, Ecopetrol le cedió los derechos del Plan de Manejo Ambiental del Bloque al Consorcio Colombia Energy, representado por la petrolera Vetra Exploración. En 2009 entraron en funcionamiento los campos petroleros Cohembí y Quillacinga, que hacen parte de la gran concesión, y se encuentran ubicados fuera del resguardo nasa. Sin embargo, las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto incluyen las 1363 hectáreas del territorio indígena.

En 2010, el Consorcio pidió la ampliación de su licencia ambiental con el fin de abrir nuevos pozos de exploración y construir nuevas vías para las actividades petroleras. La comunidad no resistió más y el gobernador nasa de ese entonces, Edinson Oswaldo Ul Secue, presentó un documento en el Ministerio de Ambiente, argumentando la inconformidad de los indígenas por la petición de Vetra Exploración. “Nosotros presentamos muchos documentos en todas las entidades del Estado. Las cuencas de los ríos que van a dar al río Putumayo ya estaban contaminadas”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue.

Se estima que la actividad petrolera en el departamento empezó en la década del 60 pero Ecopetrol fue la primera petrolera en el corredor Puerto Vega Teteyé . Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Desde el 2010 el Bloque Suroriente ha crecido tanto que ha llegado a cubrir casi las 63 veredas —localidades rurales— del corredor Puerto Vega-Teteyé. Una zona fronteriza, delimitada al sur por el río Putumayo y al norte por el río San Miguel, donde habitan familias campesinas, dos resguardos del pueblo indígena awá y el resguardo nasa Kiwnas Cxhab.

La comunidad indígena nasa y la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo exigieron una audiencia pública ambiental para tratar el tema de la ampliación del bloque petrolero. Esta audiencia convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se llevó a cabo el 31 de enero de 2014, tal como está descrito en la sentencia de la Corte Constitucional T 730 de 2016.

“En dicho espacio la comunidad denunció las graves afectaciones a los derechos humanos de las que estaba siendo víctima como consecuencia de la explotación petrolera de la zona, motivo por el cual se encontraban en desacuerdo con la ampliación de la licencia, expusieron también su inconformidad frente al oficio del 13 de octubre de 2009 emitido por el Instituto Colombia de Desarrollo Rural (Incoder) [entidad que reemplazó al Incora], a través del cual dicha entidad sostuvo que el proyecto en cuestión no afecta territorios indígenas, bajo el argumento que no existen dichos pueblos en la zona” se consigna en la sentencia.

Tanto las comunidades campesinas como el pueblo nasa manifestaron que hicieron llegar sus historias clínicas a la Corte Constitucional, donde se manifestaban problemas gastrointestinales y respiratorios.

Sin importar los alegatos de las cerca de 3000 personas del pueblo indígena y de los campesinos que viven en el territorio, la Anla aceptó la propuesta de ampliación del bloque, la realización de nuevas obras y la adición de permisos para el uso del agua. Para el gobernador Coicue esto fue, una vez más, un atropello contra su territorio. “Nosotros vemos que hay cambios muy graves. En este momento la cobertura vegetal se ha perdido. Como comunidades indígenas vemos el desequilibrio ambiental, los cambios bruscos de temperatura. El cosmos está sufriendo y enfermando a las comunidades”, afirmó.

Los indígenas nasa tampoco entienden cómo el Ministerio del Interior, cuando se otorgó la licencia para el bloque petrolero y cuando se pidió su ampliación, certificó que no había comunidades étnicas en la zona. “Nosotros estamos constituidos como resguardo desde 2003, nuestros ancestros han habitado esta zona desde hace más de 300 años y el Ministerio cómo se atrevió a decir que nosotros no habitamos la tierra”. En la sentencia se lee que el Ministerio solo le contestó a la Corte Constitucional que ellos revisan distintas bases de datos y que en ninguna de ellas había información sobre el resguardo nasa.

Sin consulta pero la explotación sigue

Aunque el resguardo Kiwnas Cxhab no se encuentra en las 12 mil hectáreas licenciadas en el bloque petrolero, sí está ubicado en las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto. Además, a solo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga está el asentamiento indígena nasa. “Ahora toda el agua está llena de lodo, de crudo y eso no se ha descontaminado. Uno puede a simple vista ver las manchas oscuras en el suelo, las plantas, en el agua”, afirmó José Eduvan Coicue.

En 2014, el resguardo Kiwnas Cxhab, y los representantes de campesinos de las veredas Buenos Aires, La Montañita, Teteyé, El Diamante, Guayabal, Campo Alegre y La Gotera decidieron presentar una tutela —mecanismo para la protección de derechos fundamentales en Colombia— alegando que nunca se les consultó sobre el proyecto petrolero y que hubo vulneración a derechos básicos como agua potable, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al desarrollo sostenible. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa negó las pretensiones en un fallo de 2015 pero las comunidades apelaron y el caso pasó a la Corte Constitucional.

En esa instancia, Corpoamazonia, la autoridad ambiental de la región, mostró que por fallas operacionales, en mayo y octubre de 2014, las fuentes hídricas de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires y Los Cristales fueron afectadas. Según el gobernador indígena, el consorcio tomó medidas en su momento para suministrar agua potable a los pobladores pero no se realizaron acciones a largo plazo para la descontaminación de los ríos.

“Nosotros decidimos ponernos a recolectar todas las pruebas que muestran la contaminación. Nos unimos con varias organizaciones para hacer recorridos, tomar muestras, fotos y testimonios para mostrarle a la Corte”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue.

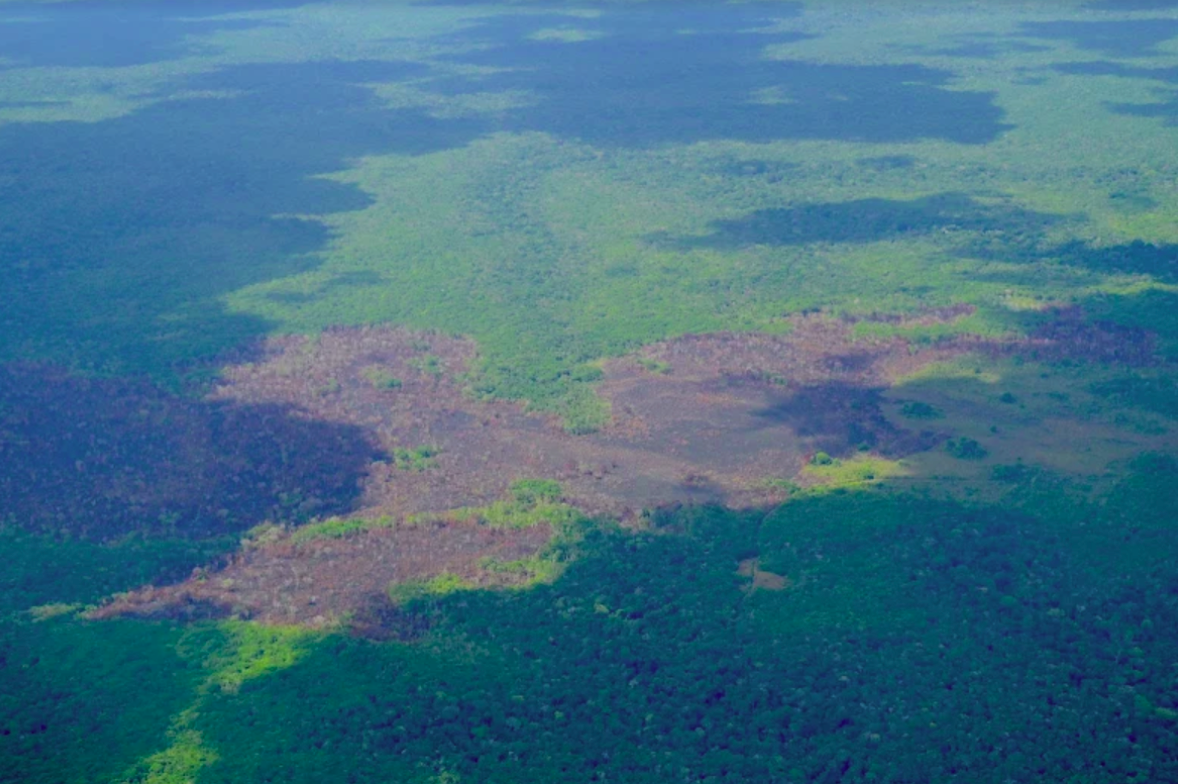

El crudo no solo ha afectado los nacimientos de agua sino también la vegetación del territorio nasa. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Durante el proceso jurídico que llevaba la Corte por la tutela presentada, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios manifestó que realizó una visita al proyecto petrolero por las constantes quejas de la comunidad y, en el concepto técnico 041 de 2012, concluyó que el consorcio Colombia Energy incumplió su Plan de Manejo Ambiental “dejando ver en sus actuaciones frente a la contaminación provocada por sus procesos de producción, una falta de compromiso con el medio ambiente y con el acatamiento de las resoluciones y autos emitidos por la autoridad ambiental (Anla)”.

En el informe de la Procuraduría se describe que no solo la actividad de los campos petroleros cercanos al resguardo ha afectado al ecosistema sino aquellos que se han dejado en abandono: “por efecto de los gases que hacen brotar a la superficie un líquido viscoso que se adhiere a las plantas y al suelo; el cual destruye la vegetación, la flora y la fauna”. La Procuraduría también destacó el distanciamiento entre la empresa y la comunidad, producto de la falta de comunicación y confianza entre las partes.

En el proceso en la Corte también se pronunció la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de administrar y regular los hidrocarburos en el país, y aseguró que los resultados de laboratorio para agua y suelo mostraron un promedio acorde con los rangos normativos. Sin embargo, la misma entidad manifestó que algunos cuerpos de agua contenían altos niveles de cadmio, plomo, fenoles y fosfatos, especialmente en caños y quebradas de los afluentes del río San Miguel, San Lorenzo y Putumayo.

El asunto se complejizó tanto que el pueblo nasa y las comunidades campesinas que viven en la zona de influencia del proyecto contrataron una consultoría con la Corporación Geoambiental TERRAE para evaluar los impactos ambientales del proyecto y presentarla a la Corte. TERRAE declaró que por lo menos 16 de las 18 quebradas, que pasan por los asentamientos campesinos y el resguardo nasa, están contaminadas con cadmio, arsénico y plomo en el corredor Puerto Vega -Teteyé, por lo que no son apropiadas para el consumo.

La consultora también indicó que las fuentes hídricas se han contaminado no solo por los derrames sino por su cercanía a los pozos petroleros y por la construcción de la planta para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos de la explotación. La Consultoría mostró que, por las acumulaciones de tierra con crudo, y las altas temperaturas, se produjo una serie de líquidos que contaminaron varias de las fuentes de agua que los habitantes del corredor utilizan para consumo.

El río San Miguel y el río Putumayo todavía conservan parches de petróleo producto de derrames desde el 2013. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

A los conceptos de la Procuraduría y de la Corporación Terrae se sumó la visita técnica realizada en 2015 por Corpoamazonia, en la cual se determinaron graves afectaciones a las fuentes hídricas de distintas veredas del municipio de Puerto Asís, como el río Cuembí y el río Putumayo. La entidad también reportó alto deterioro de la vegetación en áreas de bosque de protección y zonas de humedales.

El 7 de julio de 2015 Corpoamazonia abrió una investigación sancionatoria contra el consorcio Colombia Energy pero este es el momento en que no hay claridad sobre cuál fue la decisión. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hicieron un pedido formal de información a esta autoridad ambiental para tener detalles sobre la investigación, pero aún no se ha recibido una respuesta.

Después de varios laberintos jurídicos, decisiones y posteriores impugnaciones, la Corte Constitucional emitió un fallo que indígenas y campesinos celebraron como histórico. La sentencia T 730 de 2016 le exigió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior coordinar el proceso de consulta previa con el pueblo nasa y demás demandantes para avalar el proyecto petrolero del consorcio Colombia Energy pues entró en operación sin el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, como lo explica Sonia Cifuentes de la Asociación Minga —organización dedicada a fortalecer los procesos organizativos del pueblo nasa en miras de preservar la cultura y las costumbres indígenas— “ya no era posible tener una consulta previa sino que íbamos a tener una posconsulta, porque las actividades petroleras ya están desde hace muchos años. Aquí el punto era mirar cómo la empresa reparaba el territorio”.

Cifuentes comenta que este fallo es un precedente porque le exige al Ministerio de Interior realizar un proceso de concertación entre la empresa y las comunidades, crear una metodología para poder reparar a los pobladores y llevar un proceso de descontaminación.

La Asociación Minga brindó asesorías permanentes en las reuniones que debían hacerse entre la empresa y las comunidades con el fin de llegar a un acuerdo como dictó la sentencia. “Se hicieron varias reuniones con la empresa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, buscando la manera de construir la ruta metodológica para planear los recorridos para que, colectivamente, se ubicaran las afectaciones y buscar la manera de cómo se podrían hacer las compensaciones ambientales por parte de la empresa”, dice Cifuentes.

Los indígenas nasa fueron insistentes en la necesidad de comprender las afectaciones del territorio no solo en términos ambientales. De acuerdo con Javier Marin, del equipo de comunicaciones de Minga, no solo se trata de la contaminación directa que hay sobre los territorios y que es evidente, sino la “contaminación” de sus arraigos culturales, cosmogónicos y espirituales, “que fue el punto más álgido en las discusiones con la empresa”.

“Hay una ausencia de los espíritus guardianes en el territorio sagrado debido a la contaminación de las petroleras. Uno hunde un palo en los nacimientos de los ríos y sale lleno de crudo”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue.

La guardia indígena realiza recorridos cada tres meses para evaluar la situación ambiental en la zona. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Cinco años después y la contaminación continúa

Tras el fallo de la Corte Constitucional y las múltiples reuniones entre la comunidad y el consorcio Colombia Energy, la empresa vendió, el 8 de marzo de 2019, la concesión del Bloque Suroriente por 80 millones de dólares a la empresa Gran Tierra Energy, la cual llegó a explotar el proyecto petrolero y los tres campos cercanos al resguardo indígena: Quinde, Cohembí y Quillicinga.

Sin embargo, según cuentan miembros del resguardo Kiwnas Cxhab, la venta del bloque no ha significado un cambio en la descontaminación del agua y en reanudar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Dicen que la contaminación del agua sigue siendo un problema para ellos y, aunque se supone que el agua debe llegar en carrotanques cada semana para garantizar el suministro para el resguardo, dadas las condiciones de clima, de orden público o disposiciones de la empresa, eso no siempre ocurre. Los indígenas dicen que, en épocas de invierno, se ven obligados a recurrir al agua lluvia y, en épocas de verano, no tienen otra salida más que consumir el agua contaminada por la actividad petrolera.

Una de las lagunas cercanas al resguardo tiene rastros de crudo, lo que ha obligado a la comunidad a no realizar baños espirituales en el territorio. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Aunque en 2020 el municipio de Puerto Asís construyó un acueducto que sumistraría el agua a más del 80 % de los habitantes del corredor Puerto Vega Teteyé, según el gobernador José Eduvan Coicue, esto no se ha cumplido en su totalidad. “Construyeron el acueducto pero todavía no está terminado y hay días que no funciona”, comentó.

A pesar de esto, Gran Tierra Energy asegura que se han hecho los máximos esfuerzos de limpieza en el territorio. La empresa le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que desde que llegaron en 2019, comenzaron con un proceso de socialización comunitaria para construir una planta para iniciar el proceso de descontaminación. “Hasta el momento, el proceso de socialización de Gran Tierra ha incluido más de 100 reuniones con miembros de la comunidad”, asegura la compañía.

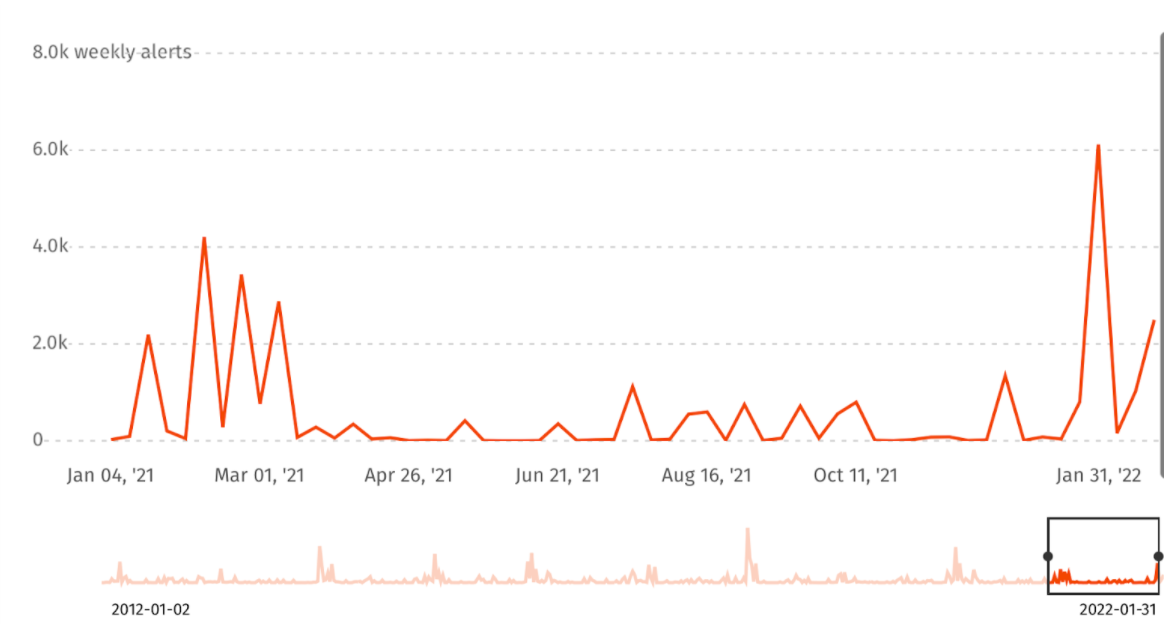

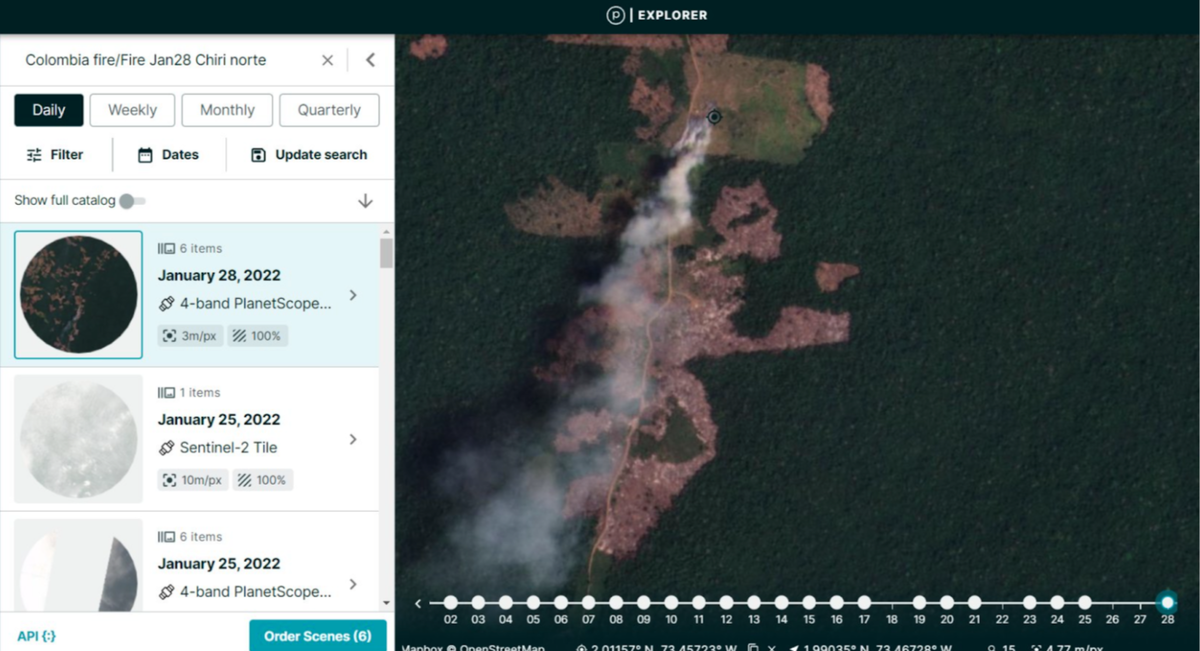

A este complejo panorama se suma que la situación histórica del conflicto armado en el departamento de Putumayo también ha traído grandes problemas ambientales y sociales pues en muchas ocasiones los grupos armados atentan contra la infraestructura y la actividad petrolera. En 2015, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) detuvieron con arma de fuego una caravana de 23 carrotanques en el corredor Puerto Vega Teteyé y obligaron a los conductores a abrir las válvulas y derramar el crudo. Se estima que se regaron alrededor de 200 mil galones de combustible en la vía, los cuales corrieron entre dos y tres kilómetros por el Río Cuembí, que desemboca en el río Putumayo.

Después de seis años todavía se puede ver el crudo en algunos sitios. El Consorcio Colombia Energy, que para ese entonces todavía era dueño del bloque petrolero, alegó no tener la responsabilidad de la limpieza de cuerpos de agua pues no fueron ellos los responsables. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional obliga al operador petrolero a actuar con prontitud, impidiendo mayores afectaciones mientras la autoridad ambiental se hace cargo. En 2019, con la llegada de Gran Tierra Energy, la empresa adoptó las órdenes de la sentencia y creó el Plan de Saneamiento de las Áreas Afectadas por Terceros con el fin de monitorear y documentar los impactos ambientales y llevar un registro de la limpieza hecha por la empresa.

Según la comunidad campesina del corredor y las autoridades del pueblo nasa, los derrames no vienen únicamente de los actores armados sino también de fallas operacionales. Gran Tierra Energy afirma que desde 2019 se han presentado “seis eventos operacionales menores” en el área de influencia de los campos Cohembi y Quillacinga y se ha limpiado inmediatamente una pequeña cantidad de material (menos de 1 barril), cumpliendo con un 100 % de la limpieza. “No hubo daños permanentes al medio ambiente. Estos eventos han sido reportados a la Autoridad Ambiental competente (Anla)”, explica la compañía.

La empresa argumenta que han limpiado 28 hectáreas del bloque Suroriente afectadas por los derrames anteriores a la compra del bloque petrolero. Gran Tierra Energy le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que, “en septiembre de 2019 se acordó un plan de avance con las comunidades y la empresa inició las actividades de limpieza en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Desafortunadamente, debido al COVID-19 y los problemas de seguridad en la región, la empresa se vio obligada a suspender las actividades de limpieza por el momento”.

Tras ver que las manchas oscuras y pegajosas seguían en los nacimientos de agua, que animales como el tigrillo se veían cada vez menos y que el agua no llegaba al resguardo, los indígenas decidieron, junto con la comunidad campesina, limpiar los derrames causados por los grupos armados y por fallas operacionales de las empresas que han operado el bloque Suroriente: Colombia Energy y Gran Tierra Energy. La sentencia de la Corte Constitucional le dio la posibilidad a la guardia indígena nasa de entrar a los campos petroleros para evidenciar los impactos ambientales y documentarlos.

Para el gobernador José Eduvan Coicue, esta es una tarea importante que hacen cada tres meses acompañados por organizaciones como Asociación Minga, para llevar un registro de los daños y comunicárselo a las entidades estatales correspondientes.

Y no solo fueron los nasa del resguardo Kiwnas Cxhab los que decidieron ponerse manos a la obra para recuperar su territorio. Las comunidades campesinas y otros ocho resguardos indígenas que habitan el corredor Puerto Vega Teteyé decidieron crear una cooperativa llamada Ecotransvias. Una empresa comunitaria que tiene dos grandes objetivos: el primero es democratizar el transporte de los habitantes dentro de la zona y el complejo petrolero y, el segundo, limpiar los cuerpos de agua afectados por derrames de crudo.

Ecotransvias nació del impulso de las comunidades para organizarse como colectivo y llegar a un acuerdo con Gran Tierra Energy para que sean los líderes indígenas y campesinos los encargados de adelantar los trabajos de limpieza. La empresa, junto con la cooperativa, han contratado a más de 300 trabajadores de las veredas del corredor para limpiar las zonas afectadas por el derrame de 200 mil galones a manos de las extintas Farc y los derrames operacionales. Su objetivo es que puedan usar el agua para el riego de cultivos de pancoger.

“Los nasa dicen que ellos mismos limpian su territorio. Pero esto tampoco quiere decir que sea un escenario ideal. En principio, ellos no tendrían que llegar a eso porque no deberían existir este tipo de contaminaciones”, explicó Sonia Cifuentes.

En uno de los recorridos de 2021 la guardia indígena recolectó información para presentar denuncias a Corpoamazonia. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Para el gobernador José Eduvan Coicue, lo único que los nasa esperan es continuar limpiando el territorio y que los espíritus guardianes del bosque vuelvan a las cuencas de los ríos. A pesar de estar comprometidos con la descontaminación de su territorio, en realidad los indígenas nasa del resguardo Kiwnas Cxhab siguen firmes en que no quieren la presencia de la industria petrolera en su territorio.

“No es simplemente el traslape del territorio indígena con el proyecto sino las dinámicas culturales. Más allá del resguardo se trata de un acceso real a los ríos, a las zonas donde cazan y hacen sus baños espirituales. No siempre lo adjudicado cobija el territorio cultural de los indígenas. Eso es lo que también está en riesgo”, resalta Javier Marin de la Asociación Minga.

Actualizado el: Jue, 02/17/2022 - 16:28