Alternativas comunitarias en el arco de la deforestación: Putumayo, Caquetá y Guaviare

- Este reportaje es producto de una alianza entre Rutas del Conflicto y el proyecto de investigación de la Universidad del Rosario "Reconciliando la paz y el medio ambiente. Una caja de herramientas de política integral para combatir la deforestación en la Amazonía colombiana" (grupo de estudio Selva y Conflicto).

Por: Catalina Sanabria

El gobierno de Juan Manuel Santos proyectó que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc la deforestación disminuiría gracias a la implementación de la Reforma Rural Integral. Sin embargo, lo cierto es que no ha dado tregua, y muchos de los estudios sobre el tema señalan que su causa directa ha sido la expansión de fronteras extractivas, agrícolas y ganaderas.

La deforestación tiene dimensiones muy profundas y es necesario verla como algo más que un delito que se comete contra los recursos naturales. Rutas del Conflicto y el grupo de estudio Selva y Conflicto de la Universidad del Rosario proponen percibir este fenómeno como un tema socioambiental, lo que implica adentrarse en las características e historias de cada una de las zonas donde tiene lugar.

Simón Uribe Martínez, profesor de la Universidad del Rosario y codirector de Selva y Conflicto, explica que el problema no puede reducirse a un conjunto de causas directas o indirectas, sino que se debe entender la manera en que los departamentos y municipios han sido configurados históricamente, el tipo de actores involucrados, los distintos usos, visiones y prácticas en torno a la tierra y al territorio.

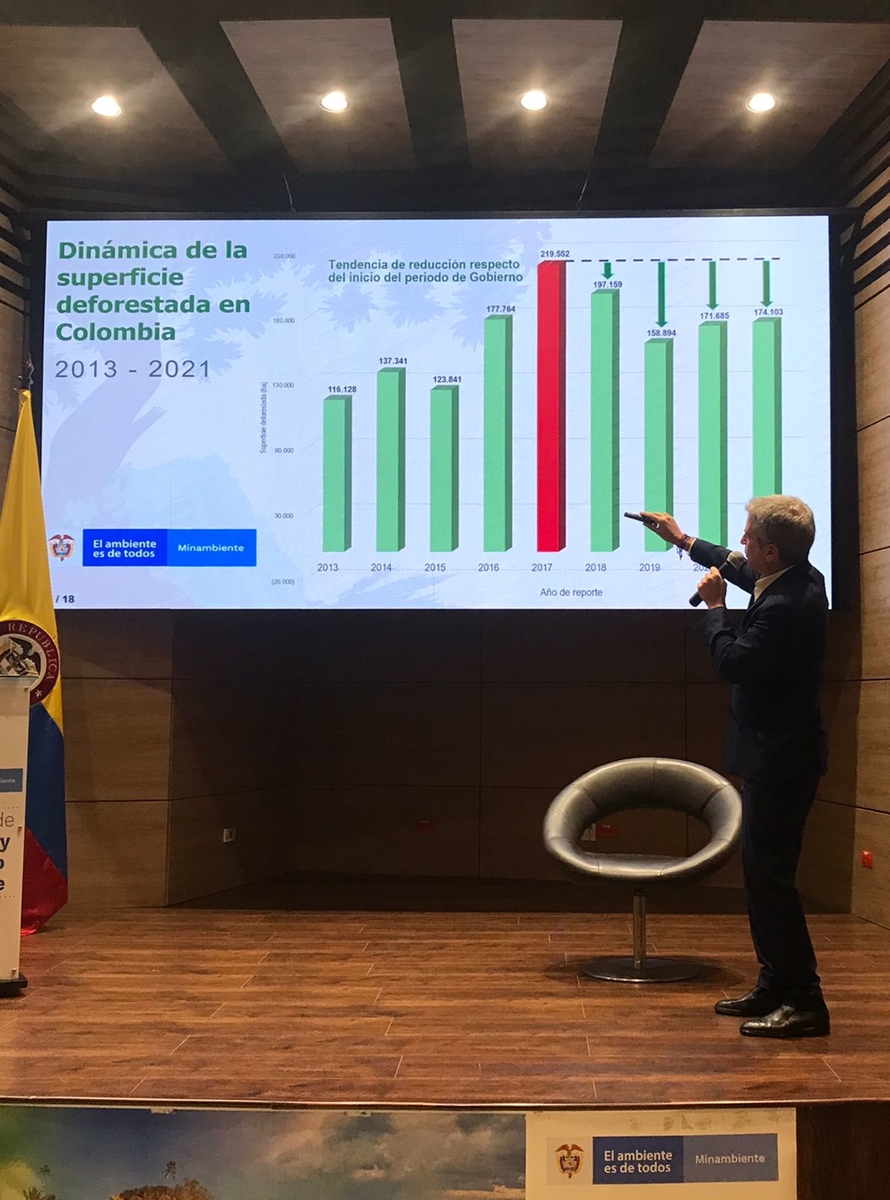

Según el Monitoreo de Pérdida de Cobertura Vegetal de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, los departamentos de Caquetá (con el 32, 36%), Guaviare (20,62%) y Putumayo (10,86%) tuvieron unos de los mayores índices de deforestación entre enero y febrero 15 de 2022. Como se puede ver en el gráfico realizado con datos abiertos de Global Forest Watch, la pérdida de cobertura arbórea se disparó en 2017 tras la firma del Acuerdo de paz.

Este especial cuenta tres historias de dichas zonas de la Amazonia colombiana que conforman el denominado arco de la deforestación. Además de relatar iniciativas comunitarias para hacerle frente a un mismo fenómeno, cada uno de los casos demuestra las diferencias territoriales y la importancia de reconocerlas para idear estrategias adecuadas a las distintas realidades locales.

Protección del agua, dadora de vida

William Cruz vive en Mayoyoque, una de las inspecciones más lejanas del casco urbano de Puerto Guzmán en Putumayo. Junto a su padre trabaja la caña, el cacao y la siembra de otras especies. También es presidente de la Asociación Campesina de Trabajadores de Sachamate, la cual ha dedicado sus esfuerzos y acciones a la defensa del humedal Santa Rosa. Este cuerpo de agua se encuentra en el núcleo 1 de la inspección, abarca aproximadamente 3000 hectáreas y está al margen de muchas comunidades putumayenses. Hay unas 30 veredas a su alrededor: Alto Mayoyoque, Villa Nueva, Bélgica, Saudita, entre otras, y cuentan con 18 a 21 familias cada una.

Hoy en día, las áreas cercanas al humedal están altamente deforestadas, lo cual lo ha perjudicado porque sus nacimientos de agua dependen de los árboles que albergan líquido, producen oxígeno y sirven como cobertura del sol. William asegura que, de perderse Santa Rosa, la vegetación también moriría. “Ese es nuestro temor, que de aquí a mañana se vea eso. Nuestra agua proviene de allí. Luchar por el medio ambiente es una alternativa fundamental para todos”, expresa.

Deforestación: una dinámica compleja

Históricamente Putumayo ha estado relacionado con prácticas y economías agrícolas. A partir de los años 30 se comenzaron a abrir vías desde la cordillera de los Andes hacia el departamento a través de una colonización espontánea, que no fue acompañada por el gobierno, y la cual aumentó con el auge petrolero en la década de los 60. Más tarde, en los 80, se instauraron cultivos de uso ilícito: la coca llegó al territorio para influir en los procesos de deforestación. De acuerdo con la tesis de Maestría en Desarrollo Rural del académico Ricardo Castro Hurtado, las zonas selváticas de Putumayo han resultado llamativas debido a su riqueza hídrica y a que muchas de ellas son formalmente “baldías”, es decir que son bienes públicos del Estado y pueden ser adjudicados bajo ciertos parámetros legales.

Javier Revelo Rebolledo, profesor de la Universidad del Rosario y codirector del grupo de estudio Selva y Conflicto, coincide en que las tierras de la Amazonia colombiana tienen una serie de atractivos en comparación con otras del país, pues suelen ser más baratas por no estar integradas al mercado nacional e internacional, por no tener acceso a carreteras ni a servicios públicos. Así, muchas personas se han asentado en la región para establecer prácticas productivas y conformar sus familias, y eso ha generado cambios en el paisaje.

Actualmente en municipios del medio Putumayo como Puerto Guzmán y Villa Garzón muchas familias se dedican a la ganadería. Esta actividad, muy rentable en áreas lejanas a los cascos urbanos, ha llegado al departamento a través de lo que se conoce como el “modelo caqueteño”, una forma de ocupación territorial basada en la ganadería extensiva y dilatada, en este caso, de norte a sur. “La gente deforestó, tumbó todo allí y se pasó a Putumayo. Eso es destruir la vegetación y el medio ambiente, pero a la vez es complejo porque no han habido alternativas que puedan sustituir eso, el ganado. Es casi la única salida que ha tenido auge”, asegura William.

Durante el trabajo de campo de Selva y Conflicto, los entrevistados de Putumayo sostuvieron que tener una vaca o un novillo es como tener un cheque al portador fácilmente comercializable y que la ganadería es muy productiva y llamativa, pues de ella se genera tanto carne como leche y queso. Javier Revelo sugiere que la solución a la deforestación por esta actividad no está en criminalizarla o buscar erradicarla a la fuerza porque de ella dependen muchas personas: tanto grandes como pequeños propietarios, así como muchos desposeídos de la tierra. Una gran apuesta sería transformar las lógicas de desarrollo regional con criterios de justicia. Se necesita no solo una transición energética, sino también una transición agropecuaria.

Comunidades en pie de lucha

Los impactos de las prácticas agrícolas, ganaderas y extractivas en Putumayo han generado un cambio en la vida, las tradiciones y las creencias de las comunidades. “Nosotros tenemos una historia de las negritudes, de personas antiguas que entraron acá cuando esto todavía era baldío. Un señor que ya falleció me contaba que las boas salían del agua a asolearse y así podíamos determinar el tiempo, el clima, los cambios para las cosechas. Esos animales ya no se ven. Ahí comienza uno a ver la pérdida”, menciona William.

Muchos de los habitantes de las veredas han desarrollado una conciencia ambiental y se propusieron defender el humedal Santa Rosa, que hoy en día se encuentra en riesgo. En principio, la gente que colinda con el cuerpo de agua hizo el compromiso de cuidarlo, respetarlo y no pasar el lindero que lo delimita. William, junto a más integrantes de la asociación, ha enviado a Corpoamazonia varias solicitudes. Una de las mayores propuestas es que el humedal sea reconocido como sujeto de derechos, así sería protegido por las autoridades competentes y se daría un cambio cultural en el que cuidar la naturaleza sería un deber ciudadano. La asociación también busca financiación para crear en Santa Rosa un centro de concientización, recreación y turismo.

Además, el campesinado ha sugerido replantearse el modelo ganadero y volverlo silvopastoril, es decir que se críen vacas bajo condiciones más sostenibles y amables con el medio ambiente. Esta es una práctica en la que se siembra vegetación que sirve de comida para los animales y/o para delimitar los hatos en vez de tumbar árboles y poner cercos. Así sucesivamente, hay grandes proyectos que se pueden ejecutar, pero es necesaria la colaboración de Corpoamazonia y otras entidades porque “a punta de bolsillo campesino eso no se puede”, expresa el líder social.

La reforestación también ha sido una de las alternativas de las comunidades para restaurar el territorio. Por su parte el padre de William, Óscar Cruz, ha arborizado zonas donde el monte y la grama se habían secado. A sus 70 años de edad aún siembra samán, cedro, dinde, achapo, entre otras especies de árboles. “Todo es a fuerza mía, a fuerza bruta porque el gobierno no me ha ayudado. Eso es lo que vivimos aquí en las veredas”, dice Óscar. Muchos otros fincarios también se han comprometido con reforestar y han planteado estrategias para cuidar los afluentes y nacimientos de agua y los corredores ambientales.

El intento por revitalizar Solano

A diferencia de Putumayo, entre los años 50 y 60 hubo en Caquetá programas de colonización dirigidos por el Estado y ligados al fomento de la ganadería. Durante esa época se sentaron las bases del acaparamiento que se amplió hasta llegar a municipios como Solano, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, los cuales representan los más altos niveles de deforestación del departamento. Según Global Forest Watch, de 2001 a 2021 Solano perdió alrededor de 89 mil hectáreas de cobertura forestal, lo que equivale a poco más del doble de la extensión en kilómetros cuadrados de la ciudad de Medellín.

Las negociaciones de la Habana marcaron un punto determinante en el curso de la deforestación, de allí que 2018 haya sido el año más crítico para el municipio. En su especial El verde palidece, la Revista Semana relata: “Cuando la guerra dejó de aparecerse por la selva de Solano, comenzaron a llegar colonos ofreciendo 100 mil pesos por cada uno de los árboles que se habían demorado en crecer 80 o 100 años. (...) Justo en el momento en que las Farc se fueron y dejaron de imponer su ley, la gente se encontró sin qué comer. La hoja de coca era el combustible que hacía circular el dinero en la región”.

Y es que de acuerdo con el politólogo Javier Revelo, las Farc fueron autoridad en varias zonas de la Amazonia, además de que incorporaron la dimensión ambiental en el ejercicio de su poder político. El académico Teófilo Vásquez asegura que en el medio y bajo Caguán la guerrilla mantuvo un efectivo control territorial y reguló la vida social, política y económica de los habitantes. Entonces, con la desmovilización también cambió el poblamiento territorial, lo cual influye en las dinámicas de deforestación. “Había muchas regiones a las cuales no se podía entrar, era necesario tramitar permisos con la insurgencia. Ahora ha llegado cada vez más gente a estas zonas”, sugiere Javier.

Sembrar de nuevo

Tropenbos Colombia es una fundación que contribuye a la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y lleva trabajando 30 años en el sector de Araracuara, municipio de Solano. En 2018 comenzó a trabajar en la parte norte del municipio de la mano de TNC (The Nature Conservancy), una organización que desde entonces ha sido aliada de Tropenbos para acompañar la implementación de planes de manejo. Un año después, Tropenbos comenzó a adelantar un nuevo proyecto de restauración del bosque con las comunidades locales.

En 2020 la alcaldía de Solano estableció cuatro acuerdos de articulación con organizaciones, entre ellas TNC, Tropenbos y Patrimonio Natural, con fin de apoyar el cumplimiento de la Sentencia 4360, emitida por la Corte Suprema de Justicia y con la que se ordenó al municipio formular un plan de freno a la deforestación. Aunque el fallo se hizo célebre por ser la primera sentencia judicial en el mundo en proteger a la Amazonía, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) pidieron “declarar que no han existido avances significativos en el cumplimiento de la sentencia”.

Zunil Lozano, antropóloga y coordinadora de campo de Tropenbos, cuenta que uno de los proyectos de la fundación se ha enfocado en restaurar el bosque amazónico que ha sido talado y/o quemado. The Nature Conservancy ha acompañado la formulación de una agenda ambiental campesina y planes de manejo territorial de los resguardos indígenas. Gracias a esas herramientas de planeación, los habitantes han identificado zonas de recuperación y corredores de conectividad que pueden restaurarse.

Tropenbos acompaña los procesos de restauración prioritarios para la gente, empezando por indagar los intereses ambientales de las comunidades: unas personas están enfocadas en la restauración con pioneras y frutales amazónicos, otras buscan recuperar fuentes hídricas y algunas quieren enriquecer bosques secundarios con árboles maderables. Su objetivo es, en cualquier caso, aportar a la sostenibilidad del medio ambiente, así como a la economía de los caqueteños. Una de las propuestas ha sido sembrar bosques para el aprovechamiento humano, animal y para el cumplimiento propio del ciclo de la naturaleza. Actualmente hay decenas de iniciativas de reforestación que se han impulsado en acuerdo con las Juntas de Acción Comunal y las autoridades indígenas. “Estamos trabajando con 8 resguardos y con 12 veredas campesinas. Son 100 familias las que están involucradas en la restauración del bosque”, expresa Zunil.

Aunque por el momento Tropenbos pretende consolidar estas iniciativas de restauración productiva, también plantea que la administración municipal y otras organizaciones aliadas que vienen trabajando conjuntamente en Solano, e incluso en otros lugares del bioma amazónico, puedan inspirarse para llevar a cabo propuestas similares y escalar su impacto. “La idea es que tengamos una sistematización juiciosa de cómo lo hacemos y así se pueda replicar, de pronto que Corpoamazonia lo adapte. Con esa adopción las comunidades locales podrían demostrar al gobierno que las alternativas de cuidado del medio ambiente son más efectivas que las vías coercitivas para frenar la deforestación. No solo restauran el bosque, sino también el entramado social”, menciona la coordinadora

Conciencia y gobernanza ambiental

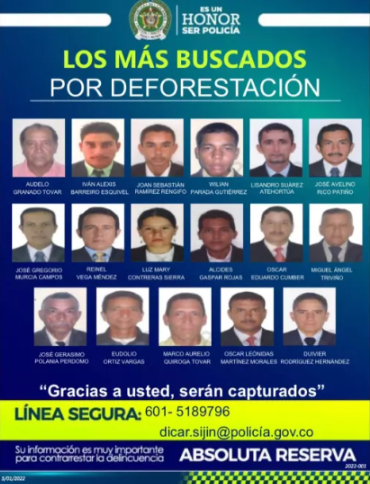

Las personas judicializadas por deforestación suelen ser parte del eslabón más débil de la cadena, por lo general los campesinos que son contratados para tumbar monte o para quienes su única manera de subsistir es a través de los cultivos de coca. Según Simón Uribe, politólogo y codirector de Selva y Conflicto, con esas estrategias punitivas no se atacan las causas estructurales del fenómeno. “Es una política de criminalización, de asumir que la deforestación es la ausencia de ley que debe imponerse en el territorio. Eso desconoce las profundas dimensiones sociales que están arraigadas al problema”, afirma.

La respuesta coercitiva a la deforestación durante los últimos años puede configurar una nueva guerra que corre el riesgo de repetir los mismos errores, de fracasar, perpetuar la relación conflictiva entre el gobierno y las comunidades y dejar mucha sangre en el camino. “Con esas medidas poco se consideran las posibilidades reales de la gente, poco se escucha a las personas y por qué hacen lo que hacen. No se reconoce la racionalidad que hay detrás de algo como la deforestación, y eso es lo mismo que se hizo con el campesino cocalero”, concluye Javier Revelo.

Entonces, Tropenbos desarrolla otro proyecto en el que forma a las comunidades para que tengan herramientas para su defensa y puedan tomar decisiones desde el conocimiento, así como genera espacios de reflexión en torno a las formas de combatir la deforestación. “Operaciones como Artemisa sacan a las personas de los Parques Nacionales Naturales, pero se ha evidenciado que esas estrategias no tienen mayor efectividad. Con la academia, las instituciones y la población local buscamos evidenciar que existen otras formas de hacerle frente a este fenómeno, que lo mejor es que la gente que habita el territorio tenga los elementos requeridos para liderar proyectos comunitarios del cuidado del medio ambiente y así viva de manera digna”, sostiene Zunil.

La gobernanza ambiental por parte de las comunidades es un factor determinante, pues a través de ella se pueden generar acuerdos para consolidar zonas de restauración intercultural y mecanismos de protección a cuerpos de agua. Hoy en día La alcaldía de Solano junto con Tropenbos, TNC, Fundación Natura, ACT y Pastoral Social, está actualizando El Plan de Freno a la Deforestación del Municipio de Solano y el Esquema de Ordenamiento Territorial, herramientas clave para esa gobernanza ambiental y que darán insumos a los actores del municipio para actuar a mediano plazo.

Con las propuestas de restauración Tropenbos interviene en lugares específicos, a una escala más pequeña, pero la idea es que a partir de su participación en la planeación de esos instrumentos se pueda escalar la propuesta para que todas las zonas de bosque restauradas se puedan conectar y esa conectividad se vuelva esencial para las personas que viven allí.

Guaviare: “Silenciaron los fusiles, pero se encendieron las motosierras”

Guaviare ha sido un departamento con alta presencia de grupos insurgentes sobre todo en el municipio de Calamar, de donde es Felipe Henao, joven activista de la región. Él cuenta que antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc se escuchaban muchos comentarios de personas inquietas por la desmovilización: “La preocupación de mis amigos, vecinos y campesinos era: ¿Y qué va a pasar ahora con la naturaleza, con el bosque, si los que mandaban acá eran ellos?”.

El miedo surgió porque ante la ausencia de la guerrilla podrían llegar distintos actores a apropiarse de las tierras, pues gran parte de ellas son baldías. Esa realidad no estaba tan lejana. Grupos residuales de las Farc fomentaron el negocio lucrativo de permisos de deforestación. Así, empresarios, grandes ganaderos y actores con poder adquisitivo han pagado por tener acceso a la tierra y tumbar el bosque, una forma en la que se autoproclaman como sus dueños.

“Silenciaron los fusiles, pero se encendieron las motosierras. Llegó gente nueva, con mucho presupuesto, y desplazó a los campesinos. Donde antes había una escuela y un centro médico, hoy ya no existe ninguno de los dos porque pocas personas son dueñas de todo ese territorio”, asegura Felipe. De acuerdo con Angélica Rojas, coordinadora de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) en el Guaviare, en esos procesos de negociación los actores armados cumplen un rol de policía: facilitan la entrada al territorio, garantizan ciertas condiciones de seguridad y dan órdenes.

Las Juntas de Acción Comunal están atravesadas por dicho conflicto. Mientras trabajan de la mano de las autoridades y el gobierno, se ven forzadas a rendir cuentas y cumplir lo que demandan los grupos al margen de la ley. Una de las órdenes es que las veredas deben destinar 50 de sus hectáreas o más a la deforestación. “Ese no es un tema que se debate en espacios departamentales o nacionales ni se le ve como un factor de alta influencia en la deforestación, aunque haga parte del engranaje maquiavélico que permita que los bosques sigan siendo los más afectados”, afirma Felipe.

Angélica explica que las familias que entran a las áreas protegidas, en este caso al Chiribiquete, lo hacen principalmente por dos razones: no hay gobernabilidad y no se ha resuelto la histórica deuda agraria. Muchas personas viven en condición de pobreza y de acoso por parte de actores armados, y frente a ello no les queda más opción. De acuerdo con la coordinadora es una situación injusta e irónica porque Guaviare, teniendo la mayor reserva campesina del país, también tiene las mayores condiciones de latifundio.

Por su parte, los indígenas también se han visto afectados. “Cada vez están siendo más permeados por ganaderos y acaparadores de tierra que han visto la oportunidad en el desconocimiento de las comunidades étnicas y culturales para poder irse adentrando en los resguardos”, menciona Felipe. Un caso es el del resguardo indígena La Fuga en San José del Guaviare, donde cuatro mil de las siete mil hectáreas que le pertenecen están en manos de colonos cuya mayor economía es la ganadería. “El Estado no ha hecho mucho por devolverles esas tierras a las cuales tienen derecho”, agrega.

Unión por la naturaleza

Felipe es fundador y líder del proyecto ambiental “Pipe Q-ida, guardianes del Chiribiquete”, el cual nació ocho meses antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Ante las preocupaciones por la ausencia de la guerrilla, Pipe Q-ida se propuso educar, capacitar y crear conciencia de que no tenía que haber una dependencia de esos grupos al margen de la ley, sino que, como ciudadanos y como guaviarenses, podían tomar acción.

“Cuando comenzamos nos preguntaban por qué hablábamos de cuidar el bosque en una región donde los árboles abundaban, por qué cuidar el agua si el río nunca se iba a secar”, dice Felipe. Actualmente, la iniciativa está conformada por más de mil voluntarios que han tenido acciones de impacto. Han sembrado 45.570 árboles en el departamento, han recogido decenas de toneladas de desechos en ríos y humedales y más de 1.800 familias han participado en sus talleres, capacitaciones y cursos de formación de jóvenes y liderazgo ambiental.

A través de su gran activismo en redes sociales, Pipe Q-ida también pretende convertir a la conservación del medio ambiente en una “moda”, en una tendencia en redes sociales. También espera conectar con nuevas personas, conocer cómo pueden aportar y sobre todo, que aprendan sobre la región y reconozcan el valor sagrado que tiene para las comunidades. “Somos embajadores de la biodiversidad y la vida en este territorio, creemos que tanto el Amazonas como el Chiribiquete requieren atención especial porque de ahí dependen muchos factores para la calidad de vida no solo de esta generación, sino de las futuras”.

Hoy en día el proyecto se ha convertido en un símbolo del trabajo de conservación. Además de los jóvenes, a sus siembras se han unido asociaciones campesinas, operadores de turismo, estudiantes del SENA e incluso la fuerza pública. “Yo siento que en el departamento ya hicimos nuestro trabajo y estamos listos para volar a otros como Caquetá, Putumayo, Vaupés, Amazonas, Guainía. Consideramos que la semilla que hemos sembrado en el Guaviare es un claro ejemplo y un buen piloto para decirles a los demás que es cuestión de ejemplo y que el éxito está en la constancia”, concluye Felipe.

Según la FCDS, a principios de 2022 Calamar, Solano y Puerto Guzmán representaron respectivamente el 6,80%, el 6,14% y el 5,19% de pérdida de cobertura vegetal a nivel nacional. Las historias aquí contadas reflejan la complejidad de la deforestación y los conflictos asociados a ella, así como las iniciativas que han surgido en colectividad para combatirla en cada uno de dichos municipios y sus alrededores. La invitación a la institucionalidad es que sus políticas y estrategias sean diferenciadas y no acudan a la violencia, sino que partan de escuchar las voces de las comunidades afectadas que hoy en día se abanderan de esta lucha tanto ambiental como social.

Actualizado el: Mié, 09/07/2022 - 08:31