Jhonatan* lo presenció todo. Los oídos le zumbaron al primer disparo, el primero de varios que escuchó detonar de una pistola nueve milímetros en la humanidad de Eyder Andrés Galindo, su amigo de 13 años. En esos días sus vidas dieron un vuelco hacia un abismo de difícil retorno.

Por: Anghel Katerine Aldana Sierra

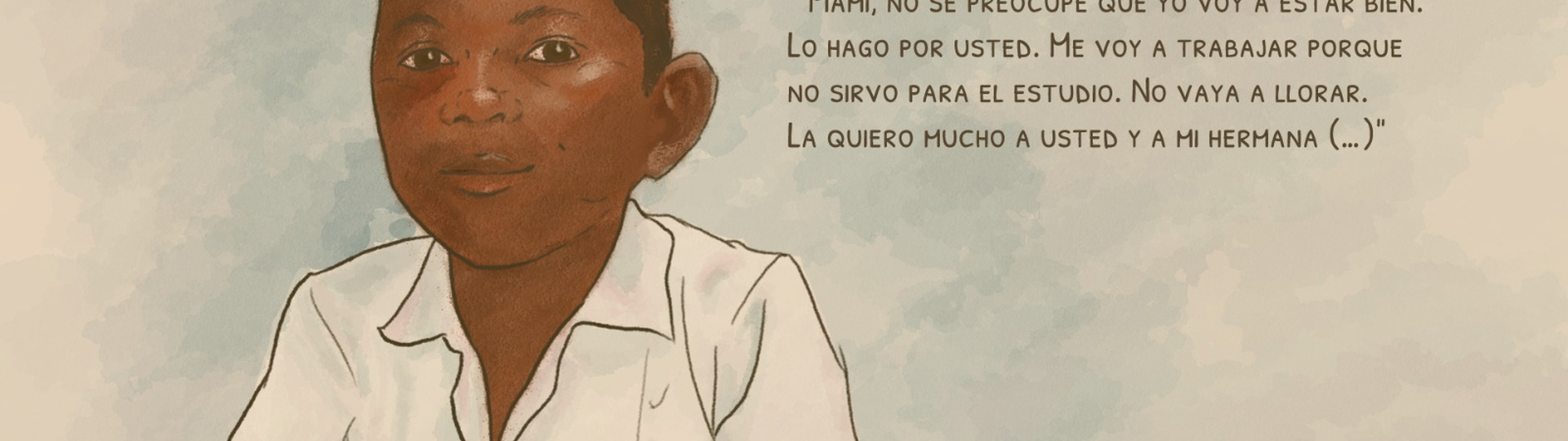

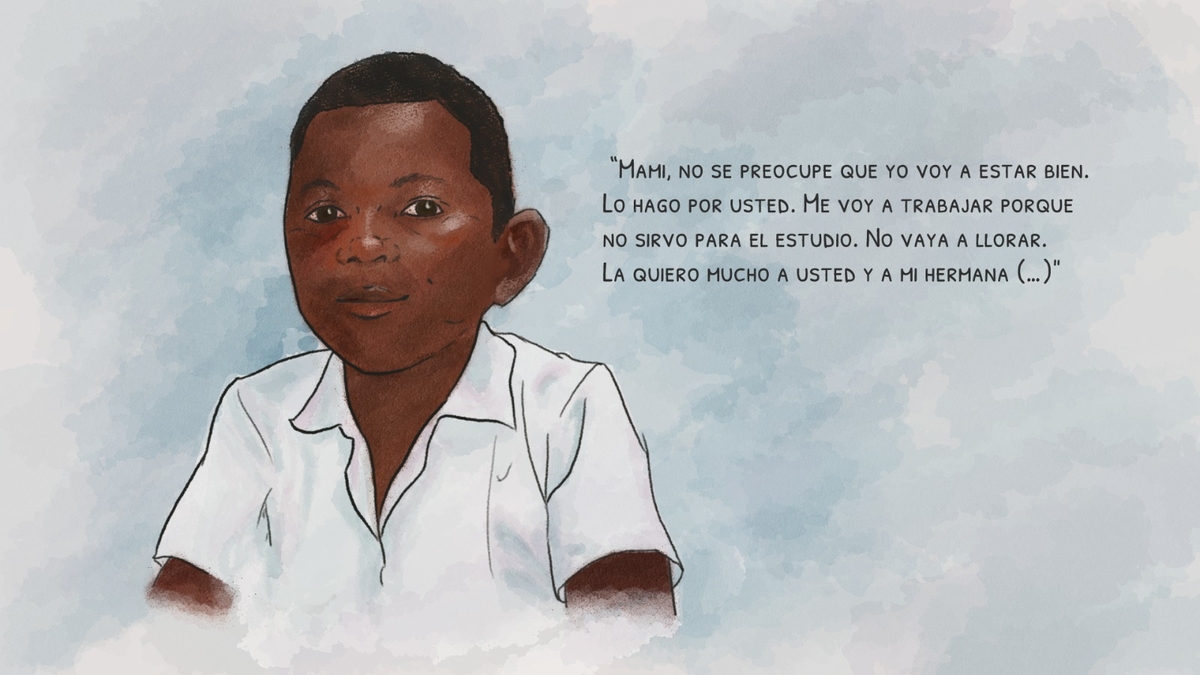

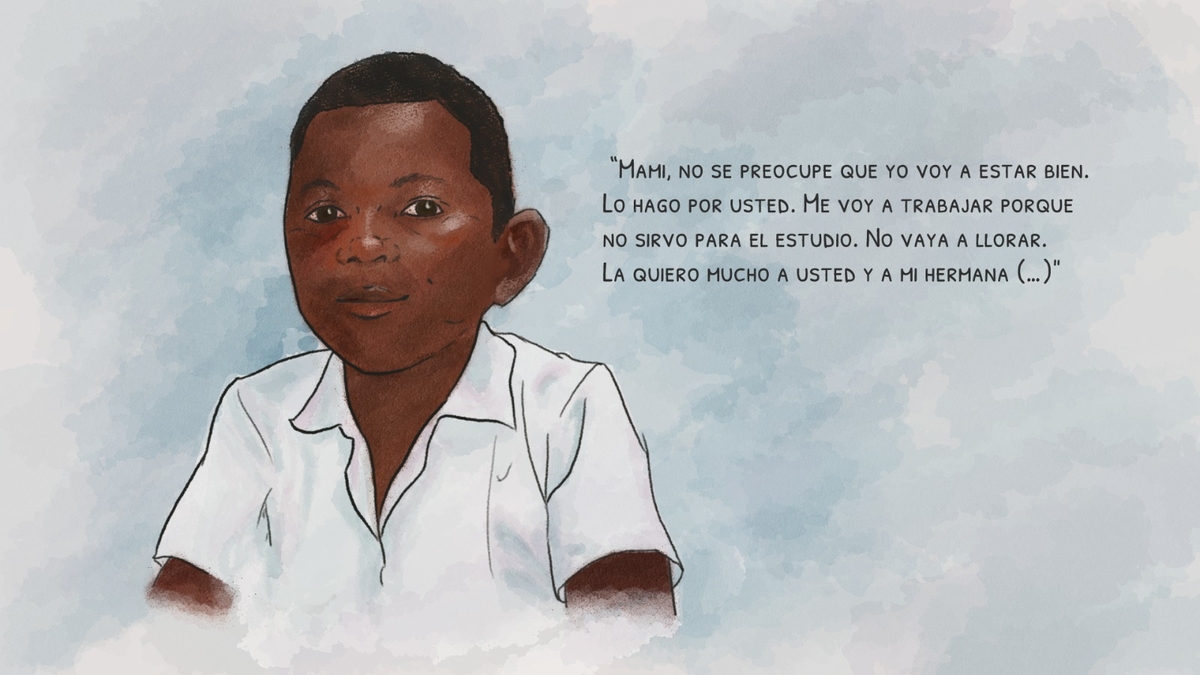

Apenas habían pasado algunas semanas desde que Eyder, de su puño y letra, escribió un mensaje para su mamá, Ana Patricia: “Mami, no se preocupe que yo voy a estar bien. Lo hago por usted. Me voy a trabajar porque no sirvo para el estudio. No vaya a llorar. La quiero mucho a usted y a mi hermana (…)”. El trozo de papel reposó sobre la cama hasta que Ana Patricia llegó en horas de la noche a su casa luego de una larga jornada de trabajo, de donde conseguía el sustento para su familia como madre cabeza de hogar.

Antes de salir esa mañana del 16 de junio del año 2004, Ana Patricia vio a su hijo Eyder dormido en su cama, la última imagen que tendría de él nacido en la noche del 12 de octubre de 1990, en Puerto Caicedo, Putumayo, cuando ella tenía apenas 16 años. Era alto y su corporalidad generaba la impresión de tener más años. Como cualquier otro niño de su edad, disfrutaba jugar con sus amigos del barrio, aún no le cogía interés al estudio y cuando salía del colegio solía escaparse un rato a jugar billar. Allí, entre tacos, carambolas y tres bandas, conoció a un joven quien le ofreció a él y a su amigo Jhonatan ganar en un mes 600 mil pesos recogiendo arroz en una finca del Casanare. Para Eyder esta oferta representaba la posibilidad de ayudar a su madre, que, para pagar una casa propia, trabajaba en dos empleos de día y de noche, significaba en últimas, un alivio a su angustia y una oportunidad de tener un futuro mejor para él y su familia.

“Cuando llegué en la noche mi hijo ya no estaba. Desde ese día no sé nada de él, no se ha comunicado conmigo. (...) ese día mi hijo estaba en la casa, y mi hermana quien vive conmigo me contó que un señor fue a buscarlo y que mi hijo salió con él, pasó el día y no apareció”, le contó Ana Patricia a la Fiscalía General de la Nación.

La noche (la vida) se hizo angustia, zozobra, llanto. A primera hora del siguiente día Ana Patricia emprendió su búsqueda. Los vecinos, los amigos, las calles. Sin poder obtener respuestas, acudió al CAI del barrio, pero los policías le dijeron que debía esperar 72 horas. La injusticia hecha costumbre. Un patrullero la acompañó por hospitales, ollas y calles olvidadas, pero no hallaron ningún rastro de Eyder.

10 días después, Ana Patricia volvió a intentar poner la denuncia, y se dirigió a las instalaciones de la SIJIN, en la carrera Quinta con calle Sexta. Esta vez sí le fue recibida, pero nada pasó. Lo único que resultó de aquel día fue un papel que dejó constancia de la denuncia, de la impunidad. Sola y desorientada no sabía qué hacer: “Entonces llegó un momento en que nadie me ayudaba”.

El comienzo de la ausencia

Llegó octubre sin Eyder. Para entonces se rumoraba que varios muchachos habían sido desaparecidos del barrio; como ocurría en el de al lado; en el sur oriente y sur occidente; en Bogotá, Villavicencio, Girardot, Santander. Al cabo de unos meses, comenzaron a llegar a las casas de estas familias, sumidas en la angustia, llamadas de militares que les informaban que sus hijos habían sido capturados en operaciones del Ejército. En unas cuantas, las voces fueron de desconocidos que les indicaron recoger a sus hijos en terminales de transporte malheridos. En otras (muchas) los teléfonos nunca sonaron.

Un día, Ana Patricia recibió la noticia de que habían encontrado a Eyder y que estaba en una de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto la llenó de alegría y muy temprano salió al encuentro con su hijo. Al llegar, se percató que había muchos jóvenes que fueron acogidos de forma transitoria, y allí, Ana Patricia buscó pero no encontró la mirada que buscaba. A todo el que se le cruzó le preguntó por Eyder. En eso, se topó con Jhonatan, que le contó que ambos habían sido reclutados por las Autodefensas Campesinas del Casanare, pero que de su hijo no sabía nada más.

Ana Patricia casi no logró reconocer a Jhonatan, era entonces mucho más alto. Lo distinguía desde tiempo atrás porque vivía en la misma cuadra. Tenía 17 años y había nacido en el Espinal, Tolima, el 18 de noviembre de 1986:

“[luego de salir del Tolima] Duré un tiempo en la calle aquí en Bogotá, a veces pintaba, echaba pisos, lo que me saliera, vendía dulces, lo que me saliera, luego me fui para donde mi mamá, porque supe en donde vivía aquí en Bogotá, como en 1998”, le contó Jhonatan a la Fiscalía.

Desde entonces, vivió en el barrio Los Libertadores. En el 2000 conoció a Eyder y se hicieron amigos. Gracias a su relato, Ana Patricia conoció que aquel 16 de junio de 2004 a su hijo lo reclutaron junto a otros seis jóvenes del barrio y se encontraba en el Casanare. Seguramente las palabras no encontraron salida de la boca de Jhonatan para narrarle a la angustiada madre todo lo que sabía sobre Eyder.

Por buscar: objetivo militar

Los días de angustia y las noches de insomnio siguieron transcurriendo ante la ausencia de Eyder y de respuestas. No siendo suficiente, desde que Ana Patricia emprendió la búsqueda, recibió de forma constante amenazas, engaños y extorsiones de los armados que acechaban en el barrio, quienes vieron en su desespero una oportunidad de lucro. Lo primero fueron las llamadas para recordarle que acudiera al silencio y a la quietud.

Llegó mayo de 2005 sin Eyder, era el Día de la Madre y el celular de Ana Patricia sonó.

“(…) recibí una llamada de una voz muy similar a la de mi hijo. Me dijo: ‘Feliz día mamá’, escuché una canción llanera de madre y colgaron”, escribió la madre de Eyder en una carta que le envió a la Fiscalía.

En horas de la madrugada de un día de noviembre de ese mismo año, un hombre desconocido se presentó a la casa de Ana Patricia. Aseguró haber sido enviado por su hijo y tener un número de celular para ponerse en contacto con él, pero que preguntara por ‘El Negro’. A pesar del miedo y en su desespero por no dejar ir la única luz que se asomaba desde su desaparición, lo dejó entrar y subió al segundo piso de la vivienda para dejar grabado en papel los números que le permitirían escuchar de nuevo la voz de Eyder. Bajó presurosa la escalera. El hombre entregó los datos y partió junto con 500 mil pesos que robó ante el descuido de la madre angustiada. Al cabo de unos cuantos segundos respiró hondo y marcó desde su celular: “Llamé insistentemente hasta que por fin me contestaron y en cuanto pregunté por ‘El Negro’ me pasaron a varias personas y posteriormente me colgaron”, dice la carta que mandó a la Fiscalía.

La violencia no dio tregua y tuvo que vender su casa a bajo precio y desplazarse a otro barrio para su protección y la de los suyos. Durante varias semanas las noches las tuvo que pasar en lugares diferentes: “Posteriormente mi vida fue un infierno pues fui declarada objetivo militar para ser dada de baja en cualquier parte”, contó en la carta.

Con el paso de los años, los violentos siguieron convirtiendo el dolor y la esperanza de Ana Patricia en ganancia para ellos. Para junio del año 2007, recibió una llamada de un hombre que le aseguró ser de las Autodefensas Campesinas del Casanare y la instigó para que se reuniera con él.

“Me explicó que para ver a mi hijo necesitaba entregarle DOS MILLONES DE PESOS (…) y 15 días después UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (…) me garantizaban que primero hablaría con él por teléfono y que después acordarían conmigo cuándo poder verlo. Después de recurrir a préstamos, de ir de un lado para otro, cumplí con las cantidades exigidas. Sin embargo, días después me exigieron CINCO MILLONES DE PESOS (…) yo les dije que no contaba con ese dinero, pues yo era una mujer trabajadora de escasos recursos económicos (…) días después me llamaron para informarme que me tenían vigilada, que no fuera a cometer un error y salir corriendo a contarle a la Policía nada, sino quería recibir a mi hijo en una bolsa”, señaló la madre a la Fiscalía.

Los llamados (gritos) que Ana Patricia hizo ante la justicia no fueron escuchados. En agosto de 2005 interpuso por tercera vez la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao. Pasado un mes, sin búsqueda, se abrió una investigación previa asumida por la Fiscalía 330 que, en ese mismo junio de 2007 en que Ana Patricia fue forzada a entregar 3 millones de pesos a los estafadores, cerró la investigación, quedando así durante los siguientes tres años. Ante los investigadores los alias fueron nombrados; los lugares fueron señalados; los ojos cafés, la nariz chata, el pelo negro y crespo, la estatura de 1.65, la piel morena, el nombre y apellido del reclutador fueron reseñados; la madre entregó la información que a pesar de las amenazas había recolectado, pero la justicia nunca llegó.

El reclutador

En el barrio los muchachos lo conocían como Pablo*, era un joven al que le sobraba calle. Meses atrás había estado recluido en la correccional para menores “El Redentor”. Era amigo de infancia de varios jóvenes con quienes jugaba micro en las canchas del barrio. Entre sus amigos estaban Sebastián, Fernando, Emerson, Manuel y Ricardo* con quienes celebró al recobrar la libertad.

“Era amigo de toda la vida, él vivía en el barrio Los Libertadores, y vendía dulces en los buses y robaba”, señala la declaración de uno de ellos ante la Fiscalía.

De la “correccional” trajo una propuesta de trabajo para sus amigos que se rebuscaban la vida limpiando los vidrios de los carros y vendiendo pañuelos en el centro: unos primos suyos necesitaban gente para trabajar en fincas recogiendo arroz o raspar coca en el Casanare a cambio de 600 mil pesos mensuales y un día de descanso a la semana. Sin dudarlo aceptaron la oferta de trabajo. Al día siguiente los primos de Pablo los llevaron hasta el barrio La Sevillana, les dieron plata para los pasajes y los montaron en un bus intermunicipal con destino al municipio de Monterrey, no sin antes ponerlos bajo el cuidado del conductor, que era cercano a los suyos.

Luego de hacer la primera parada en Villavicencio, el bus fue detenido por un retén del Ejército en la vía, los muchachos se bajaron, mostraron sus documentos y luego fueron interrogados: “Nosotros dijimos que íbamos para Monterrey, entonces ellos nos dijeron que a qué, les dijimos que a recoger arroz, entonces un soldado de esos se rió y nos dejaron seguir”, contó uno de los jóvenes a la Fiscalía.

La instrucción del conductor era dejarlos en la bomba que queda a la entrada de Monterrey. Eran las siete de la noche y los jóvenes descendieron.

“Una vez llegamos allí un hombre (…) nos contacta y nos dice que nos va a llevar a un hotel, nos montamos en un taxi como con platón, y nos dirigimos hacía el monte trocha hacia arriba, como a los 20 o 30 minutos paramos en una casa donde habían (sic) tres personas (…) ellos nos dieron la bienvenida, y nos preguntaron que a qué veníamos, y les dijimos que a coger arroz y ellos nos dijeron ‘¿a coger arroz o a raspar gente?’, les dijimos que cómo así, y ellos nos dijeron: ‘Bienvenidos a las Autodefensas del Casanare de Martín Llanos’, y nosotros preguntamos [que] qué eran las autodefensas y ellos nos contestaron: “Maricas, los paracos”.

A las pocas semanas la misma propuesta de trabajo llega a oídos de Jhonatan, quien le comentó a Eyder y a otro amigo del barrio de nombre Alejando. Ambos accedieron y fijaron el día de partida. Pablo llegó primero a donde Eyder, quien por miedo a la negativa de su madre no contó de sus planes, solo dejó una nota y siguió a su amigo del barrio. A los pocos minutos tocaron a la puerta de Jhonatan, y le dieron la razón de que Pablo los estaba esperando en una cafetería a pocos pasos de allí. Los dos muchachos y el reclutador comieron pan y gaseosa.

“[Pablo] dijo: ¿dónde está el pelado? [respondimos] está en la casa y nos dijo: ‘camine lo buscamos, porque es urgente’. Lo sacamos. Nos fuimos el ‘tercio’”, declaró Jhonatan a la Fiscalía.

Caminaron y se encontraron con alias “El Mono”, otro de los reclutadores. El sujeto, que iba en una moto, los invitó a comer algo, luego los miró y seleccionó.

“Ahí nos eligió a Eyder y a mí, a Alejandro no porque era muy bajito y que no tenía cuerpo para estar allá. El ‘man’ sacó el rollo de billetes y nos dio plata. En ese momento llegó otro al que le decíamos El Tigre, a él lo llevó otro [reclutador] (…) después supimos que en cada barrio había un reclutador”, contó Jhonatan a la Fiscalía.

Alias el Tigre, que también fue reclutado pero que conocía para dónde y a qué iba, quedó como encargado de los muchachos. Así, dejando atrás a Alejandro, partieron en un bus hacia La Sevillana. La misma ruta, el mismo procedimiento.

“(…) llegamos y el man del bus dijo ¿cuáles son? En ese bus nos llevaron hasta Monterrey, Casanare. (…) ahí nos estaban esperando en una bomba al lado donde paran los buses, y que nos estaba esperando [alias Murdoc en] un taxi. (…) nos subimos al taxi y nos llevaron por allá a una finca (…) nos recibe un señor, una señora y los hijos. Nos dijeron que por la mañana nos llevaban a otra finca, más ‘pa dentro’. (…) llegamos y pensé que estábamos en la guerrilla, porque yo vi armas, estaba la gente uniformada como los soldados. Nos recibió el comandante HK. Nos dijo que no estábamos en la guerrilla sino en los paracos”, contó Jonathan a la Fiscalía.

Escuela Guayabal: olvidar la vida, aprender la muerte“(…) ese día aprendimos que cuando alias ‘3-50’ se paraba tres veces frente a uno de los reclutados, ese se moría (…) ese día mataron a uno (…) el recibimiento fue que los nuevos teníamos que picar al que mataron con hacha, machete o lo que fuera, cavarle la fosa y enterrarlo”, contó uno de los testigos a la Fiscalía.

Los primeros en llegar fueron Sebastián, Emerson, Manuel y Fernando a la Escuela Guayabal. La llegada para todos era igual, una frase que los aterrizaba en la realidad y hacía claro el engaño en el que los hicieron caer: “Bienvenidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare”. Les hacían quitar la ropa que traían, les daban uniforme, algunas cosas para la vida en filas, los ‘calveaban’ y se daba inicio al curso cuando se completaba el cupo mínimo de ‘nuevos reclutas’.

Lo que fue una escuela veredal donde niños y niñas se formaban, leían, escribían y dibujaban la vida, se convirtió en una escuela de la muerte al mando de un exmilitar, donde se configuraba el proceso de degradación de la humanidad propia y la del otro. El acercamiento a las prácticas y la actitud para la muerte se aprendió sobre la vida y los cuerpos de sus propios compañeros.

“(…) cuando llegamos allá ‘3-50’ hizo formar a todo mundo que íbamos para curso y nos dijo: ‘Ustedes los nuevos formen a este lado’ y le dijo a los otros muchachos: ‘Ustedes todos a tierra’ y el comandante empezó a hablar y comenzó a regañar a todo mundo y cuando ya estábamos en el piso escuché cuatro disparos, cuando vi al muchacho que le había metido los cuatro tiros en la cabeza y entonces nos dijo: ‘Muchachos, perdonen la bienvenida pero es que acá las leyes son para cumplirlas: y nos dijo ‘Ustedes los nuevos cojan un hacha y me lo pican, los quiero ver en 10 minutos con un pedazo de ‘Aladino’ y si no los mato a ustedes’ y ahí empezamos a hacer el curso de entrenamiento”, le contó uno de los testigos a la Fiscalía.

Como ‘Aladino’, quedaron en las escuelas paramilitares muchos otros niños, niñas y adolescentes usados para instruir sobre prácticas de homicidio y descuartizamiento. Acto que era además empleado como amenaza colectiva para los que apenas miraron con ojos quietos (o los que prefirieron apagar la mirada, pero igual los sonidos los alcanzaron) sobre lo que les pasaría si faltaban al dicho de su comandante; herramienta de terror para garantizar la obediencia.

Faltando algunos días para finalizar el curso, vieron llegar a Jhonatan y a Eyder, apenas se vieron se reconocieron, alcanzaron a compartir algunos días y se separaron. El grupo de jóvenes en el que se encontraban los cinco muchachos recibió el nombre de ‘Tornado’. Comenzó el curso para los nuevos. El mismo recibimiento:

“(…) nos dieron la bienvenida y dijeron todo el mundo boca abajo y dijeron pasen los enfermos, los nuevos y los antiguos, y entonces el comandante ‘3-50’ pasaba por encima de cada uno y hablando de dios y todo eso (…) entonces pasó una muchacha embarazada adelante y la colocó boca abajo y nos dijo que nos colocáramos de pie todos y ahí le descargó 35 tiros a la muchacha en la espalda y a mí me dijo que le quitara la cabeza con un hacha o con un machete y si no lo hacía me mataba, y a Eyder le dijo que le quitara los brazos y a otros nuevos que le quitaran las piernas y a otro que le sacara el feto del vientre y que abrieran una fonda y que la echáramos ahí por pedazos y nosotros lo hicimos, nos tocaba o nos mataban, estábamos resignados”, contó uno de los jóvenes a la Fiscalía.

Estas escenas hicieron parte de su día a día, mientras padecían duros entrenamientos físicos, malos tratos e insultos.

“(…) nos hacían disparos a los pies, nos hacían cantar toda la noche o quedarnos en el río, la comida a veces era escasa o a veces era buena, el castigo común para todos era un palazo en la espalda por bajar los brazos”, dijo Jonathan a la Fiscalía.

A su llegada también los registraron en una base de datos, les tomaron fotos y guardaron información personal, que era además usada para amenazarlos y evitar que escaparan o desobedecieran las órdenes impartidas

“(…) al otro día del entrenamiento llegaron a tomarnos fotos, nos dieron toda la información nuestra, de dónde vivíamos, quiénes eran nuestros padres y familiares y todo lo importante, y comenzamos entrenamiento. Duró un mes porque había muchos combates con otros paramilitares”, señaló Jhonatan en su declaración.

Al paso de varios días de iniciado el curso Eyder se dislocó el hombro, no soportó los duros entrenamientos y el peso de una parte de una res que tuvo que cargar monte arriba. Desde que llegó, alias ‘3-50’ o ‘La Perra’ lo cogió entre ojos por su color de piel, el único muchacho afro del curso, lo insultaba, pegaba y lanzaba disparos a los pies. Un día muy temprano en la mañana los levantó a todos para el entrenamiento, luego los hizo formar y comenzó su ritual.

“(…) nos hicieron la diana, como todos los días a las 4 de la mañana y nos hicieron formar a las 5 de la mañana, en ese tiempo estábamos en entrenamiento pasando pista, arrastre bajo, zigzag, obstáculos, y en formación dijo: ‘Pasen los enfermos al frente’. Como Eyder estaba enfermo del hombro, por pasar [el] pasamanos se le zafó el hueso y el comandante dijo que él no podía pasar pasamanos y como era el único negro, el comandante lo tenía entre ojos, y lo hizo pasar al frente conmigo y nos hizo poner boca abajo a todos y pasaba por encima de nosotros sin tocarnos, dando zancadas, nos iba diciendo que la vida era muy hermosa y que había que aprovecharla y ya sabíamos que cuando se pasaba tres veces y se paraba al frente de uno de nosotros, era ya muerto, entonces se paró la tercera vez frente a Eyder y fue cuando le descargó toda la nueve en la espalda (…) quedó al lado de la pista, en la misma escuela”, contó el testigo a la Fiscalía

Jonathan se rehusó a hacer parte del proceso metódico de sevicia, que se ponía en marcha cada vez que alguno de ellos era asesinado, sobre el cuerpo sin vida de su amigo. La imagen quedó congelada en su memoria: el cuerpo que ya no era unidad desnudo en una fosa; una nueve milímetros; zumbidos en los oídos.

“(…) Nosotros con Eyder nos conocíamos desde niños, de toda una vida. Eyder era menor que yo, él tenía 13 años pero era alto, a mí me duele ver cómo mataron a mi amigo, yo recuerdo muchas cosas de eso, a veces se tienen pesadillas y los recuerdos vuelven”, contó Jonathan en su declaración.

Salir del abismo

Al cabo de un mes finalizó el curso y se pasó al combate en el monte. A todos los mandaron a integrar diferentes grupos de combate. Jhonatan fue llevado al que comandaba en ese entonces alias ‘Selva 3’, su apodo de guerra fue ‘Pantera’. Tiempo después lo llevaron a hacer un curso táctico para hacer parte de ‘La Móvil’, que era el grupo encargado de la seguridad de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, al cabo de unas semanas quedó en medio de una operación militar y fue capturado: “(…) El Ejército llamaba entonces a los comandantes y les avisaba [de las operaciones] y ahí es ya cuando nos capturó el Ejército y a otros que no capturó los cogieron los paramilitares y los mataron”, contó Jonathan a la Fiscalía.

Sebastián, estuvo en un grupo liderado por alias ‘Berlín’ y recibió el apodo de ‘Conejo’. Emerson fue llevado a otro que delinquía en el departamento de Boyacá al mando de alias ‘Mancuso’. Fernando, de 17 años, fue apodado ‘Johan’ y llevado por un corto periodo a apoyar el grupo ‘La Móvil’ mientras era asignado a una contraguerrilla. Para esos años la guerra entre los de ‘Martín Llanos’ y el Bloque Centauros llegaba a su punto más alto, en medio de un proceso de paz que nunca inició:

“(…) [en una ocasión] cuando el señor comisionado de paz el señor Luis Carlos Restrepo quiso establecer la mesa de diálogo para la desmovilización del grupo (…) [Restrepo] le indicó a ‘Martín Llanos’ que lo primero que tenía que hacer era entregar a los menores de edad y en un segundo grupo entregar a los demás integrantes. Que si no entregaba al menos tres menores de edad no podía realizar la desmovilización, entonces ‘Martín Llanos ‘descargó fuerte su pistola sobre la mesa y dijo que entonces no habría desmovilización ya que él en sus filas no tenía menores de edad”, cuenta uno de los jóvenes.

El regreso a casa de los seis muchachos no fue igual para todos. Jhonatan fue capturado por el Ejército en la Operación Santuario a finales del año 2004. Emerson también fue capturado por el Ejército pero tras año y medio de haber sido reclutado. Fernando se reencontró con Manuel cuando fue llevado por segunda vez al grupo ‘Pantera 1’. Debido a la precaria situación que atravesaban se escaparon y se resguardaron en una finca hacia los lados del departamento de Boyacá: “Cuando nos fuimos a entregar nos salió una escuadra del Ejército y nos entregamos a ellos, pero querían era como matarnos, ‘legalizarnos’, en ese momento apareció un carro blanco y rojo que era de la Cruz Roja (...) [ellos] nos subieron y nos llevaron para la base militar”, cuenta uno de los jóvenes.

Por su parte, Sebastián fue dejado en libertad luego de dos años como combatiente, gracias a la intervención de la esposa de alias ‘Boyaco Miguel’ o ‘Coyote’ que le solicitó dejarlo en libertad debido a su estado de salud. El relato de este último sobre lo que tuvo que hacer para liberarse de sus captores muestra su desespero ante la situación extrema a la que fueron sometidos:

“Yo vi que a un compañero le dieron de baja, o sea la salida por estar enfermo, yo también me hice el enfermo, de los ojos, y me iban a matar, el comandante alias 05 me iba a matar, yo me salvé fue por la mujer de ‘Coyote’, a mí me pasaba de todo, tenía un hueco en una pierna ya todo llenó de gusanos, yo me pegaba con las piedras en la cara hasta sangrarme los ojos haciéndome el ciego y me salvé más de una vez de que me mataran”, le narró la víctima a la Fiscalía.

Sin Eyder

19 años han transcurrido desde su desaparición y reclutamiento forzado. Poco más de 30 desde que Ana Patricia llegó a Bogotá con Eyder en sus brazos con la esperanza de estar en un lugar más seguro y tener mejores posibilidades de salir adelante. Como ella narra, al llegar se propuso construir un futuro para su hijo sin importar el trabajo o sacrificio que implicara. Su mayor meta fue hacerse a una casa propia donde no pasaran necesidades ni humillaciones, con dos empleos y mucho llanto logró tenerla.

En la entrada de esta casa, Eyder se sentaba con sus pequeñas amigas de la cuadra para contarles historias sobre viajes, travesuras y hazañas que había vivido apenas en su mente, todo para hacerlas pasar un rato de risas. En la cocina, Eyder aprendió a cocinar mirando e imitando a Ana Patricia, lo que sirvió para que, a sus 12 años, pudiera cuidarla cuando estuvo embarazada. En la sala, se sentaba junto a ella para ayudarla a organizar los gastos y amortiguar su angustia por las deudas que la aquejaban. Cada lugar lo irradió con su alegría. De esta casa lo sacaron con engaños y lo llevaron a la profundidad de la cordillera oriental, donde se encuentra la vereda Guayabal en el municipio de Monterrey, bañada por las quebradas que se desprenden del río Túa que atraviesa el municipio de norte a sur. Allí fue llevado y allí permanece bajo el cobijo de la tierra.

Las tres labores de búsqueda emprendidas por la Fiscalía en estos 19 años han sido infructuosas e insuficientes, a pesar de las acciones realizadas por la Fundación Nydia Erika Bautista, organización de familiares de víctimas de desaparición forzada que ha representado y acompañado a la familia desde el año 2010. Ana Patricia sigue esperando encontrar a su hijo y mantener viva su memoria, esa, la de un niño independiente, amoroso y especial que a sus 13 años “era pura recocha”, como ella dice.

Llegó 2023 sin Eyder.

Actualizado el: Vie, 06/16/2023 - 15:23

Pasivo ambiental, rellenado con tierra oscura para cubrir el olor del derrame que sucedió hace algunos años atrás, en la base de Shiviyacu, ubicado en la selva peruana. Foto: Patrick Wesember.

Pasivo ambiental, rellenado con tierra oscura para cubrir el olor del derrame que sucedió hace algunos años atrás, en la base de Shiviyacu, ubicado en la selva peruana. Foto: Patrick Wesember.

Cruzando la pequeña ciudad de Shushufindi está la refinería donde los tanqueros cargan y transportan el crudo hacia Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, para su exportación. Al menos un mechero está encendido en esas instalaciones, quemando gas y soltándolo a la atmósfera. Foto: Armando Lara.

Cruzando la pequeña ciudad de Shushufindi está la refinería donde los tanqueros cargan y transportan el crudo hacia Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, para su exportación. Al menos un mechero está encendido en esas instalaciones, quemando gas y soltándolo a la atmósfera. Foto: Armando Lara.

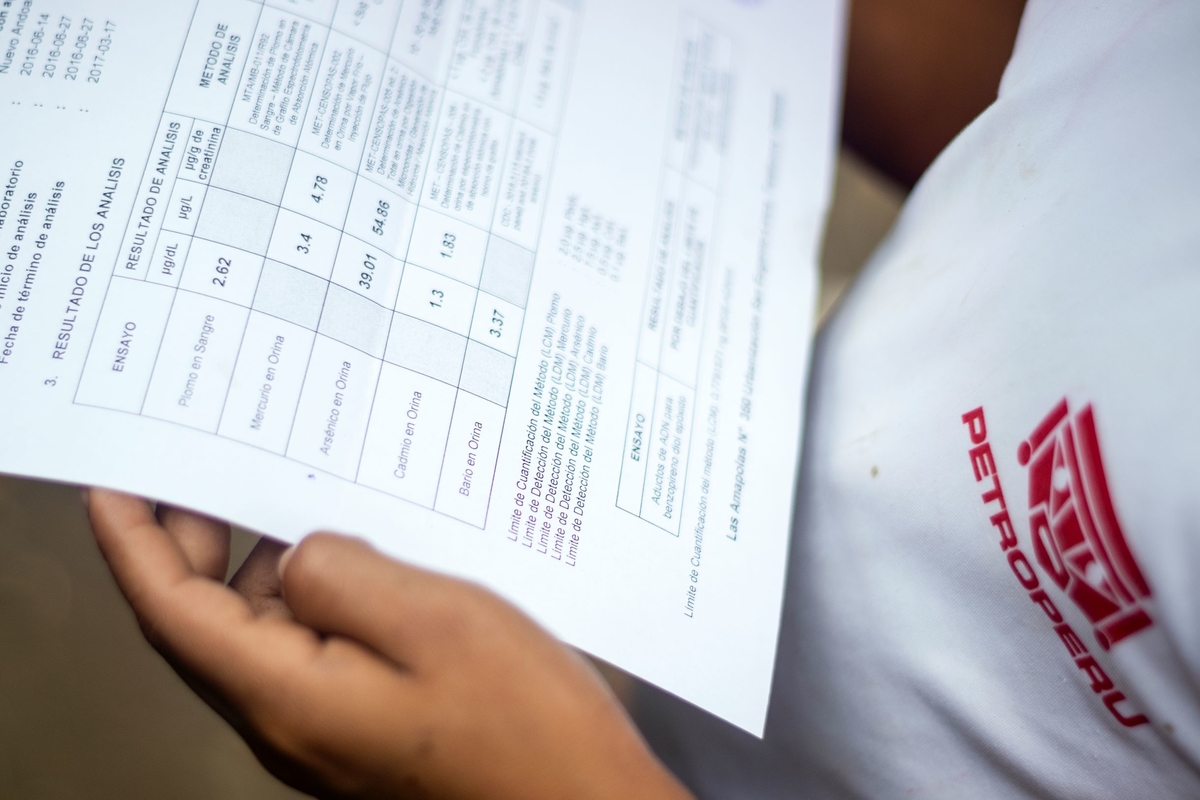

Niño de la comunidad de Andoas, muestra un documento donde da positivo a plomo y cadmio. Foto: Patrick Wesember.

Niño de la comunidad de Andoas, muestra un documento donde da positivo a plomo y cadmio. Foto: Patrick Wesember.

Zona en donde se encuentra la tubería subacuática en la Ciénaga de Palagua. Foto: Juan Carlos Contreras

Zona en donde se encuentra la tubería subacuática en la Ciénaga de Palagua. Foto: Juan Carlos Contreras