Datos principales

Municipio y departamento: ,

Vereda y corregimiento: Corregimiento de Mondomo

Presunto responsable:

Fecha: / /

LISTADO DE VÍCTIMAS

Santander de Quilichao, Cauca, 29 de agosto de 2021

Actualizado el: Mié, 10/20/2021 - 12:50

Municipio y departamento: ,

Vereda y corregimiento: Corregimiento de Mondomo

Presunto responsable:

Fecha: / /

LISTADO DE VÍCTIMAS

Actualizado el: Mié, 10/20/2021 - 12:50

Municipio y departamento: ,

Vereda y corregimiento: El Águila

Presunto responsable:

Fecha: / /

LISTADO DE VÍCTIMAS

Sergio Bandera Carbonero

Gustavo Adolfo Zapata Mera

Yesid Mera Mera

Actualizado el: Mié, 10/20/2021 - 12:10

En horas de la madrugada del domingo 22 de agosto de 2021, en la vereda El Águila, Resguardo Indígena de Canoas, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, se registró una nueva masacre que dejó el saldo de tres víctimas mortales y una persona gravemente herida, todos miembros de la misma familia que en el momento se encontraban participando de una fiesta de 15 años. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta sería la masacre número 66 registrada en Colombia en lo que va del año 2021.

De acuerdo con líderes de la comunidad, a la vivienda donde se celebraba una fiesta, y donde ocurrieron los hechos, arribaron hombres armados cerca de las 2 de la mañana iniciando los disparos en contra de los asistentes al evento. Dos personas murieron en el acto y otras dos quedaron gravemente heridas y fueron remitidas al centro asistencial. Horas después se reportó el fallecimiento de uno de los heridos, dejando así un saldo de tres personas asesinadas identificadas cómo Sergio Bandera Carbonero, Gustavo Adolfo Zapata Mera y Yesid Mera Mera.

Diego Molano, actual Ministro de Defensa, manifestó a través de su cuenta de Twitter que partiría inmediatamente hacia el municipio de Santander de Quilichao: “En minutos me desplazaré hacia Santander de Quilichao, junto con la cúpula militar y de Policía, para realizar Consejo de Seguridad por graves hechos de violencia presentados esta madrugada. Revisaremos con alcaldías y Gobernación situación de orden público que lamentamos”.

A pesar de que organizaciones de derechos humanos indican que en el departamento hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc),las Águilas Negras, y grupos armados residuales, luego de culminar el Consejo de Seguridad extraordinario realizado en el municipio, el ministro de Defensa anunció que el principal sospechoso del ataque armado sería alias Darío, miembro del grupo armado residual 'Dagoberto Ramos' de las disidencias de las Farc.

La recompensa por información que ayude a esclarecer y capturar a los responsables de la masacre se fijó en $100 millones de pesos por el Gobierno Nacional.

Municipio y departamento: ,

Vereda y corregimiento: San Antonio

Presunto responsable: Bandas delincuenciales del municipio

Fecha: / /

LISTADO DE VÍCTIMAS

Actualizado el: Mié, 10/20/2021 - 11:56

La mañana del viernes 6 de agosto del 2021 se presentó una masacre en una casa del barrio San Antonio, de la comuna uno del municipio de Soacha, Cundinamarca. En el hecho murieron cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes recibieron varios impactos con arma de fuego. Una patrulla de la Policía llegó al lugar de los hechos y dio con la vivienda, que se encontraba en una zona de invasión, con la puerta abierta. Dentro halló los cuatro cadáveres, drogas y un chaleco antibalas según reportes de la Policía adscrita al programa nacional de vigilancia.

La vivienda donde departían las cuatro víctimas de la masacre se utilizaba, según la Policía y habitantes del sector, para expendio de estupefacientes, por lo que la Policía concluyó que se trataba de un ajuste de cuentas ligada al microtráfico en este municipio. El general Óscar Gómez Heredia confirmó la creación de un grupo interinstitucional entre la Policía y la Fiscalía para esclarecer los hechos. A su vez habló de una recompensa de $20 millones para cualquier persona que brinde información que ayude a dar con los responsables del crimen.

Las familias del resguardo Yaguará II, pertenecientes a las etnias tucano, piratapuyo y pijao, habían regresado al territorio en 2019 pero hoy denuncian un nuevo desplazamiento. Este hecho se da ‘ad portas’ de que inicie la temporada seca, en la que se hacen grandes talas de bosque.

Los indígenas huyeron de su territorio debido a las amenazas que les hicieron las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc cuando se negaron a sembrar coca y talar bosque al interior de su resguardo.

Aunque se desplazaron desde mediados de agosto, solo lo hicieron público hace pocos días por medio de una carta abierta al presidente Iván Duque en la que solicitan su ayuda.

Por: Rutas del Conflicto || *Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

En 2004 la mayoría de familias del resguardo indígena Yaguará II habían salido desplazadas de su territorio, ubicado entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por las amenazas de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La violencia se acrecentó después de que fracasaran los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y que sufrieran ataques por parte de la Fuerza Pública y del grupo guerrillero. El desplazamiento se dio después de los asesinatos de Orlando Cruz y Serafín Méndez; y la desaparición del gobernador indígena Escolástico Ducuará.

En esa ocasión solamente una familia de la etnia Piratapuyo se resistió al desplazamiento y siguió en sus tierras, cuidando el espeso bosque que queda entre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, el más grande del país, y las sabanas del Yarí. Durante el desplazamiento llegaron colonos de otras partes del país e incluso indígenas de otra etnia.

En 2019 varias familias del resguardo indígena retornaron al territorio con la esperanza de recuperar y conservar sus tierras. Desde 2017 tienen una medida cautelar que obliga a diferentes entidades del Estado a actuar en la conservación del territorio y en el retorno de las personas del resguardo, conformado por indígenas de las etnias Piratapuyo, Pijao y Tucano. Sin embargo, desde principios del 2021 volvieron las amenazas de los grupos armados que se denominan como la “autoridad” de la zona hasta que, hace un mes, la comunidad no aguantó más y se volvió a desplazar. Algunas familias llegaron a San Vicente del Caguán, otras a Neiva y otras a Bogotá.

En esta ocasión, incluso la familia Piratapuyo que resistió por años al desplazamiento debió abandonar el territorio que llevaban cuidando por décadas. Los grupos armados amenazaron con reclutar a los menores de edad y no tuvieron otra opción que irse para cuidar a los niños y jóvenes, aunque no todos se desplazaron. Algunas familias se quedaron a merced de lo que pueda pasar y de las imposiciones del grupo armado. “Una de las grandes preocupaciones es que el resguardo se fraccione, entre los que se quedaron y los que salieron”, afirmó una fuente en territorio que pidió reserva de su nombre debido a las amenazas que se presentan en la región.

Las autoridades indígenas enviaron una carta al presidente Iván Duque el pasado 21 de septiembre, un mes después de salir de su territorio ya que lo habían mantenido en reserva mientras todas las personas salían. En ella le contaron del nuevo desplazamiento y le solicitaron la protección de su territorio.

Deforestación, vía y colonización en el resguardo Yaguará, en límites con el parque Chiribiquete. Foto: FCDS.

La salida de los cuidadores del territorio

En 2019, cuando las familias indígenas retornaron después de su primer desplazamiento, tenían la esperanza de ayudar a detener la creciente deforestación pues su territorio se ubica estratégicamente entre los parques Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena, tres de los más amenazados en Colombia por pérdida de bosque. Su lucha se centró en el proceso de restitución de tierras que les otorgó medidas cautelares en 2017 y en disminuir la tala para la conservación del territorio.

La comunidad, como se mencionó en un reportaje publicado a mediados de este año, estaba trabajando en diferentes proyectos que permitían un uso sostenible de los recursos forestales, fortalecían la gobernanza de los miembros del cabildo y buscaban generar una fuente de ingreso que los ayudara a conservar el territorio. Estos procesos se detuvieron totalmente y la posibilidad de retomarlos es incierta dado el nuevo desplazamiento que empezó el pasado mes de agosto.

Las disidencias se habían presentado ante los indígenas de Yaguará ll a inicios del 2021, argumentando que eran la autoridad en la zona. Por esta razón la comunidad se reunió con ellos y les solicitaron que no permitieran la tala indiscriminada de bosque. “Les dijimos que necesitábamos que se detuviera la deforestación, que había colonos que estaban talando mucho”, aseguró una persona del resguardo que prefirió la reserva de su nombre. Después de eso, uno de los comandantes de las disidencias en la zona se comprometió a limitar la tala a cinco hectáreas.

Operación de la Campaña ‘Artemisa’, en la Serranía de Chiribiquete y los Llanos de Yarí, en 2019. Foto: Efraín Herrera – Presidencia de Colombia.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron en julio pasado las denuncias que señalaban la construcción de carreteras ilegales al interior del resguardo. La vía Puerto Cachicamo - La Tunia se presentó como la que mayor deforestación estaba generando, no solo en el territorio indígena sino también al interior del Parque Chiribiquete. En la presentación del informe de deforestación del 2020, el ministro de ambiente, Carlos Correa, señaló que iban a trabajar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior en detener la deforestación y el acaparamiento de terrenos, pero hasta ahora no habido mayores avances en esta región.

Los cultivos de coca fueron un punto de choque entre las disidencias y los indígenas, quienes habían prohibido tajantemente la siembra de esta planta en sus territorios y que es usada por los grupos armados para la fabricación de cocaína. En parte, esta fue la razón de las primeras amenazas contra las autoridades indígenas que llegaron en abril del 2021. “Estas personas [las disidencias] les advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito”, dicen en la carta que le enviaron al presidente Duque.

Los hombres armados solicitaron un censo de los habitantes de la zona y otro encuentro para inicios de agosto en el que, además, estuvieran presentes los campesinos de la zona. En esta reunión no estuvo el mismo comandante guerrillero y, según relatan los indígenas, los disidentes fueron más hostiles. “La orden era que teníamos que parar nuestro proceso de restitución [de tierras] porque eso era trabajar con el Estado, teníamos que detener los proyectos y que a nosotros solo nos pertenecían 30 mil hectáreas”, aseguró alguien de la comunidad, a pesar de que en 1995 el resguardo fue creado sobre 146 500 hectáreas que les adjudicó el hoy extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Aunque los indígenas dijeron que se iban a marchar, el grupo guerrillero les pidió que no se desplazaran y que se quedaran al interior, porque “iban a respetarlos”.

Sin embargo, a los miembros del resguardo Yaguará II les quedó preocupando una frase: “Esas tierras no les pertenecen, nos pertenecen a nosotros [las disidencias]”. Los indígenas se negaban a aceptar que el territorio que se les adjudicó a las familias de las etnias piratapuyo, pijao y tucano no les fuera reconocido. “Nos llenamos de temor. Ante las amenazas e imposiciones nadie se iba a quedar, porque no querían detener la tala y nosotros estábamos luchando por conservar esos bosques”, aseguraron.

Maloca en la Amazonía colombiana. Foto: Juan Gabriel Soler, Fundación Gaia Amazonas.

Según cifras de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), puestas en la carta que los indígenas le enviaron al presidente, “entre abril del 2019 y marzo del 2021, se han deforestado 5150 hectáreas de bosque virgen dentro de nuestro territorio”. Además, un reciente reporte muestra que la región amazónica en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú perdió más de dos millones de hectáreas entre 2017 y 2020, y una cuarta parte de esta pérdida ocurrió en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. En Colombia, según Global Forest Watch, la deforestación se localiza dentro y en los alrededores de áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena.

Débil respuesta estatal

A mediados de agosto de este año las familias que abandonaron el resguardo Yaguará II llegaron a San Vicente del Caguán y se presentaron ante la Alcaldía para poner la denuncia por desplazamiento colectivo, sin embargo, los indígenas dicen que la institución se negó a recibirla y dijeron que solo aceptarían denuncias individuales, lo cual les generó mayor temor. La comunidad de Yaguará II denuncia que no les han brindado la ayuda que se debe ofrecer en estas circunstancias.

La alcaldía del municipio no respondió a los cuestionamientos hechos por los indígenas. Simplemente explicaron que “en caso de desplazamiento se coordina con la Personería y Defensoría del Pueblo, si lo amerita se entrega ayuda humanitaria por parte del municipio y después se convocan los consejos de Justicia Transicional y de Seguridad Municipal y que, al final, en caso de ser necesario, buscan el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP)".

Una persona en territorio que pidió la reserva de su nombre dijo que los grupos armados tienen control de la zona porque el Estado nunca ha hecho presencia. “Pasan meses y uno no ve a ningún funcionario del Estado allá, uno solo los ve cuando tiene que ir hasta la cabecera municipal. Un llamado es que hagan presencia para que se respete la vida y la integridad de las personas de esta comunidad”, aseguró.

Aunque desde 2017 la medida cautelar ordenó al Ministerio de Ambiente, a las autoridades ambientales de la zona (Corpoamazonia, Cormacarena y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico) y a la Fiscalía General, “implementar una estrategia integral e inmediata para que cesaran la tala indiscriminada de bosque al interior de Yaguara II y la colonización de terceros no indígenas en el mismo territorio”, las instituciones no han hecho mucha presencia al interior de la zona.

El Ministerio de Ambiente le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que avanzan en la formulación de un plan de manejo forestal para productos no maderables en una superficie de 6.000 hectáreas, "que permitirá contribuir con el control efectivo del núcleo activo de deforestación denominado “Marginal de la Selva”, así como reducir la presión sobre el Resguardo Indígena y preservación del PNN Serranía de Chiribiquete". La entidad aseguró que en la semana del 20 de septiembre, el liderazgo del resguardo Yaguará solicitó una revisión y suspensión de todo el proceso que se lleva con ellos.

"Del Minambiente y Visión Amazonía se tienen los recursos asegurados de este proyecto y habrá la respectiva revisión con esta comunidad para determinar las alternativas que mejor los beneficien". También se buscó al Ministerio del Interior para conocer qué ayuda le brindará a los indígenas para garantizar su pronto retorno, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Panorámica del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá. Foto: Cortesía Agencia de Prensa / Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Varias personas en territorio aseguraron que constantemente hay operativos por parte del Ejército contra las disidencias de Gentil Duarte en el departamento de Caquetá y que el grupo guerrillero en varias ocasiones ha acusado a los indígenas de ser informantes del Estado. La comunidad siempre ha negado estas acusaciones y son enfáticos en decir que lo único que piden es el reconocimiento de su territorio por parte de las instituciones y de los actores ilegales.

Aunque al interior del resguardo Yaguará II han trabajado diferentes organizaciones sociales y ambientales, ninguna quiso dar declaraciones. Por una parte, piden que la voz de los indígenas sea la que se escuche, y por otra, manifestaron que la situación en la zona es tan complicada que no tienen garantías de seguridad para dar testimonios.

*Imagen principal: Imagen de referencia para esta nota. Foto: Sergio Bartelsman, Fundación Gaia Amazonas.

Actualizado el: Mar, 09/28/2021 - 16:40

| 2 of 2 | << First | < Previous | Back to gallery |

| 1 of 2 | Siguiente > | Last >> | Back to gallery |

Esta es una prueba para una galería

Una comunidad indígena que sufre las consecuencias del desplazamiento denuncia que una empresa de palma aceitera afecta ambientalmente el territorio que reclaman.

Las agroindustrias que acumulan y explotan intensivamente miles de hectáreas de tierra en el oriente de Colombia han desplazado a comunidades indígenas enteras, empujándolas a vivir en la miseria y afectando su tradiciones.

Por: Mongabay Latam y Rutas del Conflicto

Otro invierno más en medio del barro, el hacinamiento y el hambre. Ya han pasado 12 años desde que una comunidad de indígenas sikuani levantó unos cambuches —viviendas improvisadas— de lona verde y bolsas de basura, junto al casco urbano del municipio de La Primavera, en el departamento de Vichada. A pesar de la pobreza en la que sobreviven, los indígenas siguen luchando por volver a su territorio ancestral, un predio ubicado a unos 30 kilómetros del asentamiento en el que habitan y que hoy está convertido en un extenso cultivo de palma aceitera en manos de un excongresista colombiano y su familia.

En medio de las dificultades del desplazamiento que sufrieron, la comunidad ha recurrido a diferentes instancias del Estado para retornar y ha denunciado las afectaciones ambientales que ha causado el proyecto palmero. “Esperamos que nos digan que podemos volver pero, mientras tanto, allá están dañando la tierra, nuestros lugares sagrados”, dice un miembro de la comunidad, que se mantiene en el anonimato pues teme represalias en su contra.

Al igual que este poblador indígena, casi todas las fuentes relacionadas con esta historia pidieron proteger su identidad, debido a las condiciones de violencia que se viven en el territorio. Durante los últimos meses han aumentado las denuncias de grupos de hombres armados en la zona, como lo registró la alerta temprana emitida en marzo por la Defensoría del Pueblo, donde se señala la presencia de grupos armados herederos del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los ‘Puntilleros Libertadores del Vichada’. Además, el asesinato de reclamantes de tierras en otras regiones de los llanos orientales ha infundido miedo en las comunidades.

El territorio que reclama la comunidad indígena ha sufrido afectaciones ambientales por parte de la empresa de palmera, propietaria de los predios en la actualidad: ha sido sancionada por montar una planta extractora sin los debidos permisos, así como por tener un mal manejo de residuos sólidos y vertimientos de aguas industriales sin el debido tratamiento. Como ha ocurrido en otros casos de la misma región, la empresa habría acumulado predios que el Estado entregó hace más de dos décadas a personas señaladas de tener vínculos con el narcotráfico, mientras los indígenas viven hacinados en medio del hambre en los cascos urbanos de la zona, perdiendo sus tradiciones ancestrales.

Toma aérea de cultivo de palma en Agrícola El Encanto

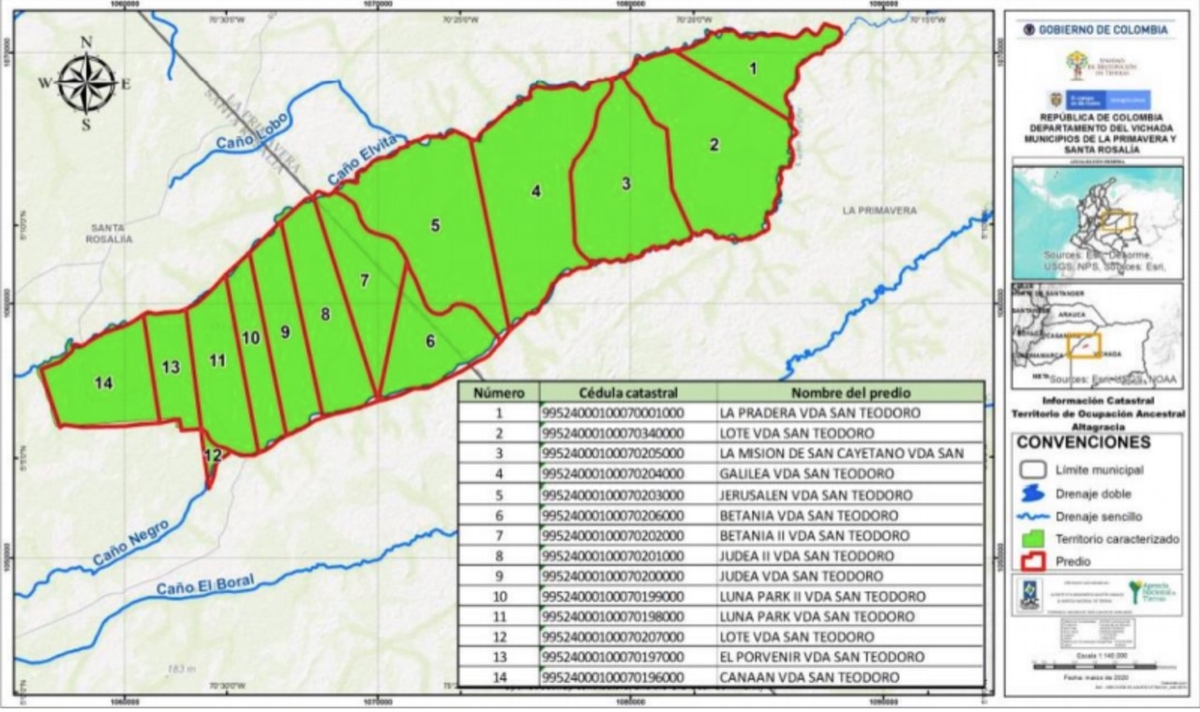

El nombre del asentamiento indígena en el casco urbano de La Primavera es ‘El Trompillo’ y el del territorio que reclaman es Altagracia, una extensa sabana de 13 000 hectáreas en medio de los caños Negro y Elvita, rodeados de bosques de galería y morichales, pequeños ecosistemas inundables muy comunes en esta región. Los propietarios de estos predios son familiares y allegados del exsenador Alfonso Mattos y son manejados por las empresas Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada, que también pertenecen a Mattos, su esposa y sus hijos. El ex senador es hermano de Carlos Mattos, pedido en extradición a España por sobornar a una jueza de la República, y del ganadero Edward Mattos, acusado de asesinato y señalado de tener vínculos con el paramilitarismo en los departamentos de Cesar y Meta. (ver el reportaje Los Mattos: retrato de una familia para enmarcar).

Los indígenas han visitado el predio durante el último año y medio, y dicen ser testigos del mal manejo de residuos sólidos y líquidos por parte de la empresa palmera. “Tienen un basurero muy grande, en algunas partes se ve el agua muy sucia por los líquidos que le ponen a la palma y en otro lado está lleno de bolsas y plásticos”, cuenta un miembro de la comunidad. Un funcionario local señaló que pudo verificar las denuncias de los indígenas sobre el mal uso de los residuos sólidos y líquidos en el cultivo de palma. Sin embargo, pidió la reserva de su nombre debido a los peligros que enfrenta por su continuo trabajo en campo.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto realizaron un extenso viaje para documentar las condiciones de desplazamiento de la comunidad indígena y también estuvieron en un sector del predio que reclaman. Los periodistas registraron, como se aprecia en las fotografías, el abandono de bolsas, lonas y galones de plástico desocupados en medio del cultivo de palma.

La comunidad indígena señala que en el área de las imágenes existía un vivero para la fase inicial de las plantas de palma, que luego eran sembradas en otras zonas del predio. Gran parte de los cultivos se encuentran abandonados ya que las palmas no son altas y se encuentran llenas de maleza. En la actualidad, la producción no llega al 20 % de todo el predio que ocupa la empresa, según se puede ver en los mapas satelitales del predio.

Una ingeniera ambiental que ha trabajado para otras empresas palmeras de la región de la Altillanura —que comprende las sabanas de Meta y Vichada en los llanos orientales—, revisó las fotografías y le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que es evidente el mal manejo de residuos sólidos. “Existen normas que condicionan el manejo de estos residuos. Por lo que se ve, no están haciendo lo que dice el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015, que entrega directivas a tener en cuenta en los cultivos de palma”, dice.

Las quejas por el manejo ambiental del proyecto de palma vienen desde 2016. Incluso, Corporinoquia, la entidad ambiental encargada de velar por la integridad de estos ecosistemas, ya le impuso sanciones a varias empresas del negocio palmero. De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición y de un comunicado de prensa, la sociedad Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada S.A. fueron sancionadas preventivamente el 16 de mayo de 2016 y se les ordenó la suspensión inmediata de la planta extractora de aceite de palma “por no contar con los permisos ambientales correspondientes a emisiones atmosféricas”. Corporinoquia también encontró “vertimientos de aguas residuales industriales sin previo tratamiento”.

En la respuesta al derecho de petición, la entidad señaló que un año después, en agosto de 2017, volvió al predio para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, pero nuevamente encontró irregularidades, por lo que formuló cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental (ver respuesta al derecho de petición). La autoridad ambiental aseguró que no podía revelar los cargos ni entregar más información porque el proceso y la documentación eran privadas y no públicas.

Tanto Agrícola El Encanto como Aceites del Vichada S.A. son empresas de la familia del excongresista Alfonso Matos, en las que aparecen, según los registros de cámaras de comercio, su esposa Ana Cecilia Lacouture y sus hijos David Alfonso, Catherine y Stephanie Mattos Lacouture. El proyecto palmero sufrió una crisis económica en 2016, según dan cuenta los documentos de la Superintendencia de Sociedades —organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles—. Agrícola El Encanto tuvo una reestructuración debido a las enormes deudas que tenía a la fecha, entre ellas con la Caja Agraria, hoy Banco Agrario. (ver documento de la Superintendencia)

Los indígenas sikuani aseguran que la familia Mattos llenó de palma gran parte del predio pero, debido a la crisis empresarial, la dejaron abandonada y solo retomaron el proyecto en 2017 en una parte del terreno. Las plantas a las que se refieren los pobladores indígenas no tienen más de dos metros de altura y varias se encuentran en zonas inundadas por el fuerte invierno de este año, que en esta zona del país puede durar entre ocho y nueve meses.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un experto en los efectos ambientales de los cultivos de palma, que también prefirió mantener su nombre en reserva, y señaló que, a pesar de que estas plantaciones abandonadas podrían servir como bosque artificial para algunas especies en medio de la sabana, “el impacto sobre el ecosistema es diferente en cada caso y tendría que hacerse un estudio puntual para saber los efectos de estos cultivos en las circunstancias específicas de la zona”.

Para los sikuani, la palma de aceite es un cultivo ajeno al entorno en el que ellos siempre vivieron. En un proceso de solicitud de restitución de estos predios, interpuesto en 2020 por la comunidad indígena ante la Unidad de Restitución de Tierras —entidad creada por el Estado para atender los reclamos de las víctimas del conflicto armado que perdieron sus tierras—, un juez le ordenó a varias entidades (ver documento), entre ellas a Corporinoquia, que registraran cualquier daño ambiental que hubiera sufrido el predio y aplicaran medidas cautelares para prevenir su afectación mientras se cierra el proceso judicial.

Los indígenas sikuani insisten en que la preservación de estas tierras es esencial para garantizar su existencia física y cultural. “Esperamos que nos devuelvan nuestro territorio ancestral, con nuestros sitios sagrados, con los animales, los caños, los árboles, con todo. No podemos aceptar que dañen el lugar donde hemos vivido desde hace tanto tiempo”, dice un miembro de la comunidad.

A mediados de la década de los noventa, esta comunidad indígena tenía una vida seminómada, hacían recorridos en los territorios por los que habían caminado sus ancestros y que hoy están sembradas con palma. Para esa época el Frente 16 de la guerrilla de las FARC llegó a San Teodoro, un pequeño casco urbano, vecino de las tierras de Altagracia, y rápidamente lo convirtió en un centro clave para el narcotráfico de la zona.

San Teodoro se llenó de gente que buscaba fortuna sembrando o raspando coca. Incluso, se construyó un prostíbulo con tablas de madera y se abrieron otros locales para consumir alcohol.

Mientras todo esto ocurría, desde 1993, varias personas totalmente desconocidas para los pobladores indígenas hicieron que el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les titulara gran parte de las tierras de Altagracia. Varios de los adjudicatarios no cumplían los requisitos exigidos, primero por la Ley 135 de 1961 y luego por la Ley 160 de 1994, en las que se señala que los baldíos de la nación deben ser entregados a comunidades étnicas o personas sin ninguna propiedad que hayan ocupado y trabajado la tierra por lo menos durante cinco años.

Altagracia terminó dividiéndose en 14 predios que hoy son explotados por Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada, entre ellos están las fincas San Cayetano de 2250 hectáreas y Judea de 1292, que hoy pertenecen al círculo cercano del excongresista Alfonso Mattos. Según los certificados de tradición y libertad de los predios, el terreno San Cayetano fue adjudicado en 1993 a José Cayetano Melo Perilla, un empresario arrocero que en 2009 fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como narcotraficante y enlace financiero de las FARC para lavado de activos (ver documento). Melo le vendió el predio por 400 millones de pesos (aproximadamente 105 000 dólares) a Katherine Mattos Lacoture, hija de Alfonso Mattos en 2007. (ver certificado de tradición y libertad)

Mientras que el Incora le entregaba los títulos a personas desconocidas, los pobladores indígenas sufrieron la violencia que cada vez aumentaba en la zona. A mediados de 1999 llegaron los paramilitares a quitarle el control del cultivo y procesamiento de coca a la guerrilla de las FARC (Ver reportaje Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra).

El 3 de mayo de ese año, un grupo de cerca de 200 paramilitares llegó a San Teodoro, pueblo vecino de Altagracia. Ese día asesinaron a cinco personas, entre las que se encontraba Eduardo Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Teodoro.

Un miembro de la comunidad indígena cuenta que, para esos días, en medio del ataque paramilitar y la reacción de la guerrilla, se dispararon los rumores de que querían asesinar a los sikuani. “Decían que nos iban a matar, teníamos miedo en ese tiempo”, recuerda.

Los paramilitares se quedaron en la Altillanura y la guerrilla la fue abandonando durante los siguientes años. Luego, los paramilitares de la zona se desmovilizaron entre 2005 y 2006, dando paso a la llegada de grandes empresas agroindustriales a la región, política promovida por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Según los documentos de propiedad de los predios que los indígenas sikuani reclaman como territorio ancestral, la familia del excongresista Mattos Barrera y varios allegados, le compraron a los adjudicatarios entre 2008 y 2009. En los certificados de tradición y libertad se observa cómo varios predios que habían sido adjudicados en los noventa, no habían sido registrados en las oficinas de Instrumentos Públicos —condición necesaria para demostrar la propiedad de las tierras—. Solo en el 2007, cuando comenzaron a llegar los empresarios, se hicieron varios de estos registros (ver uno de los certificados)

La comunidad sikuani asegura que durante todo este tiempo habitaron Altagracia hasta que, en 2008, según dicen, aparecieron varios hombres que les dijeron que la tierra tenía dueño y que tenían que desalojarla. Recuerdan que un hombre se presentó como Rodrigo Hernández y, junto con cerca de 20 hombres armados, dijo representar a Alfonso Mattos.

Luego de esto, un grupo de la comunidad dejó el predio y se fue desplazado hasta Puerto Carreño, capital de Vichada. Según el testimonio de los dirigentes indígenas, a mediados de 2009, Hernández regresó nuevamente con hombres armados, y esta vez en compañía de Alfonso Mattos, para exigirles a los que quedaban que abandonaran el territorio. “No nos fuimos, pero en agosto [de 2009] llegaron unos desconocidos y quemaron unos ranchos. No soportamos más y nos vinimos para La Primavera”, dice uno de los pobladores indígenas. Desde entonces no han podido regresar a habitar la tierra que consideran suya.

Por estos hechos, el excongresista tiene una denuncia por desplazamiento forzado en la Fiscalía de La Primavera desde 2018. Los dirigentes indígenas, acompañados jurídicamente por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, le solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la revocatoria de las adjudicaciones. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para pedir que los 14 predios que ocupan los empresarios les sean entregados formalmente a la comunidad, que se desplazó en su totalidad a La Primavera y Puerto Carreño.

Desde la firma del Convenio 169 de 1989, el gobierno colombiano asumió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la obligación de proteger y reconocer la propiedad colectiva de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. “De ahí en adelante se han aprobado varias leyes para titularles a estas comunidades los predios en los que han vivido y han desarrollado sus prácticas culturales históricamente”, según cuenta Brayan Triana, abogado del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario.

En 2020, un juez de tierras aceptó la demanda de los indígenas, decretó varias medidas cautelares sobre el territorio de Altagracia (conformado por los 14 predios) y comenzó el proceso judicial (ver documento). Debido a la oposición por parte de quienes hoy aparecen como dueños de la tierra, el proceso pasará a un tribunal de tierras para determinar, finalmente, quién se queda con Altagracia. Por lo que ha pasado con otros procesos de este tipo en el país, se espera que la decisión tarde varios años. Mientras tanto, la comunidad indígena sigue sufriendo las penurias del desplazamiento.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron vía telefónica y por Whatsapp a Alfonso Mattos para pedirle su versión de la historia y consultarle por los protocolos ambientales de las empresas Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada. También se enviaron mensajes a los correos electrónicos de las dos empresas registradas ante la cámara de comercio. En ninguno de los casos se obtuvo una respuesta.

Los sikuani de Altagracia sobreviven con el poco trabajo que los hombres consiguen en el municipio de La Primavera y gracias a las artesanías que tejen las mujeres. “A veces salen cosas para trabajar un día, pero no es permanente. También vendemos lo que hacen ellas, pero no es algo que nos deje para comer todos los días”, cuenta un miembro de la comunidad.

Los pobladores indígenas han resistido en medio del hacinamiento y el hambre. En los cambuches de lona y plástico, que no superan los 15 metros cuadrados, duermen hasta siete personas en medio de las duras condiciones del invierno. “Aquí si no tenemos plata no comemos. Allá en nuestro territorio podíamos cazar, había espacio para vivir mejor que lo que tenemos aquí”, cuenta uno de los sikuani.

Para un miembro de la Corporación Claretiana que ha apoyado a la comunidad y que ha realizado varios informes sobre su situación —pero que pide la reserva de su nombre por seguridad— la visión de desarrollo agroindustrial y petrolera que llegó a la región, patrocinada por el mismo Estado, excluye totalmente a los indígenas. Señala que estas comunidades han sido sujeto de violencia sistemática desde hace décadas para sacarlos de sus territorios, por ejemplo con las llamadas ‘guahibadas’ o cacerías de indígenas que se mantuvieron hasta la década de los setenta o, ahora, con las amenazas para que dejen sus territorios.

El desplazamiento también afecta su cultura y los expone a problemas sociales y de salud pública como la drogadicción. “Aquí hemos trabajado duro para seguir hablando nuestra lengua, tratamos que los niños y los jóvenes no se vayan para el centro del municipio, que no cojan vicios”, dice uno de los líderes que vive en El Trompillo.

Sin embargo, la situación es diferente en asentamientos de los municipios de Puerto Gaitán y Puerto Carreño, donde los jóvenes indígenas han ido perdiendo su identidad cultural con el contacto con los habitantes de los cascos urbanos y son frecuentes los casos de abuso de alcohol y drogas.

Mientras que la justicia decide qué hacer con las tierras de los sikuani, la comunidad de El Trompillo seguirá subsistiendo en medio de las duras condiciones del desplazamiento. La tierra en la que viven hoy tampoco les pertenece, ya que apenas está en proceso de convertirse en un resguardo y es muy pequeña para la cantidad de personas que la habitan.

Los indígenas insisten en que su objetivo principal es regresar a su territorio ancestral, volver a sus costumbres, a la caza y a la pesca. Dicen que no saben cuánto más puedan soportar en las condiciones en que viven. Temen que poco a poco vayan camino al exterminio.

Actualizado el: Mié, 09/15/2021 - 16:52

Akubadaura es una organización de abogados y profesionales indígenas que buscan proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas del país y en junio de 2021 publicó un informe sobre la evolución y los alcances de la Consulta Previa, Libre e Informada en Colombia (CPLI) en Colombia.

Por: Juliana De Los Ríos

En entrevista con los investigadores Rocío Caballero y Fernando Herrera, se habló sobre los desafíos del derecho a la CPLI en las comunidades indígenas de Colombia y de los bonos de carbono, un sistema de venta de permisos de emisión de gases de efecto invernadero con el propósito de reducir la contaminación climática, que están rodeados de vacíos institucionales en relación con la CPLI.

¿Cuánto tiempo en promedio puede durar una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con todas sus etapas?

Fernando Herrera: Ni el Convenio 169 de 1989 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que consagra y reafirma la existencia de la consulta previa estima un tiempo o una duración, la Constitución Política de Colombia tampoco lo estima, los fallos de las Cortes tampoco dan una estimación. Pero sí hay un requerimiento de que los tiempos de las consultas previas deben acoplarse a un principio, que tiene este Convenio 169, que es el de Adecuación Cultural. Por vía de este principio de Adecuación Cultural lo que ha venido insistiendo es que los tiempos de la consulta deben respetar los tiempos de los pueblos, es decir, para definir la ruta de trabajo de una consulta previa en Colombia se tienen que respetar los calendarios ancestrales y los tiempos que consideren las comunidades de acuerdo a sus intereses, a sus aspiraciones y a sus necesidades de evaluar los riesgos y los posibles beneficios que pueda generar eventualmente un proyecto sometido a consulta. De manera tal que no hay tiempos.

¿El gobierno nacional ha respetado los calendarios ancestrales de las comunidades indígenas al momento de realizar consultas previas?

F: El gobierno nacional ha venido tratando de tener un principio de celeridad de economía de tiempos, pero no ha podido exigir un tiempo porque la Constitución no lo permite y los instrumentos internacionales tampoco. Hay consultas ultrarrápidas que se han hecho en 20 días, que ahí es que uno entra a cuestionar que si eso fue una consulta en realidad o fue la simulación de una. Realmente lo que dice la Corte Constitucional y varios instrumentos internacionales es que los tiempos deben ser concertados con los pueblos que van a ser consultados.

¿De qué forma se ha visto afectado este derecho de la CPLI en tiempos de pandemia por el Covid-19?

Rocío Caballero: Cuando llega la pandemia, estos procesos de consulta previa quedan con la incertidumbre de qué va a suceder porque no existen las garantías para hacerlos con la real participación de las comunidades en sus espacios asamblearios. Lo que vimos es que el gobierno nacional el año anterior intentó realizar esa flexibilización de hacer consultas previas virtuales y eso fue muy grave. A nivel nacional muchas comunidades y organizaciones nos manifestamos en contra de estas decisiones porque era una violación al derecho a la consulta previa. Finalmente, esa decisión del gobierno fue suspendida precisamente ante la presión de las comunidades.

F: Las consultas se tienen que hacer desde las formas de comunicación que tienen los pueblos y desde las realidades de las comunidades. En muchas comunidades de nuestro país no disponemos de cobertura wifi o 4G para realizar consultas virtuales. Esto generó un obstáculo grandísimo para que las comunidades pudieran participar de las mismas. Lo que han venido declarando muchas comunidades es que la virtualidad corta los tiempos de diálogo. Fácilmente en un diálogo con el gobierno, las comunidades se pueden sentar 3-4 días con sus correspondientes noches si así lo pide la ley de origen y esto no se puede hacer en una jornada de 1 o 2 horas por Zoom. Lo que han hecho las comunidades indígenas es que suspendieron las consultas hasta que se dieran todas las garantías para un diálogo más presencial, más territorial y más respetuoso, de las formas en las que conversan y construyen diálogos los pueblos y comunidades más allá de una formalidad por Zoom.

Además de los obstáculos de la virtualidad, ¿Cómo han sido afectadas las comunidades indígenas y su derecho a la consulta previa con la presencia de grupos armados ilegales?

R: Cuando hay un actor armado en el territorio las comunidades se ven en una situación de vulneración de sus derechos. Muchas veces las comunidades están en situación de confinamiento o están en situación de desplazamiento, o en situación de exterminio por causa del conflicto armado y por el abandono estatal. Entonces mientras haya actores armados, las comunidades no tienen esa libertad para decidir. Las comunidades hacen los esfuerzos por mantener el gobierno propio y defender su supervivencia, sin embargo, es muy difícil. Primero para que las comunidades puedan ser libres de decidir, debería resolverse la situación del conflicto armado antes de traerle a las comunidades nuevas imposiciones.

¿Qué otro tipo de violencias sufren las comunidades indígenas que dificultan su derecho a la consulta previa?

F: Sumado a las violencias armadas tenemos otros tipos de violencias como actos de desinformación; intentos de división de los liderazgos en las comunidades por parte de las empresas e instituciones públicas para fragmentar los procesos de diálogos sociales con las comunidades; intentos de estigmatización, de llamar terroristas a las comunidades que entran en minga porque una consulta no se está desarrollando bien o decir que una comunidad es enemiga del desarrollo. Sumado a los grupos armados ilegales también las mismas empresas contribuyen a generar factores de violencia al estigmatizar a las comunidades. Hay una concurrencia de violencias armadas combinadas con violencias sociales y políticas que presionan a las comunidades para que se sientan debilitadas y no exijan lo que deben exigir. Hay que evaluar si en Colombia cuando hablamos de consultas previas estamos hablando de consultas realmente previas, realmente libres y realmente informadas.

¿Cuáles son los principales vacíos que tienen las entidades nacionales al momento de realizar un proyecto en un territorio indígena?

R: En los territorios hemos visto una falta de institucionalidad regional y nacional para llevar a cabo la consulta previa. Ni la Defensoría del Pueblo ni otras organizaciones cumplen con su papel de acompañar a las comunidades ni de garantizar el derecho a la consulta previa. Hay abusos de poder al encontrar que las comunidades carecen de información técnica entonces terminan vulnerando también el derecho a que la comunidad decida con toda la información. Se ha encontrado también mucha afinidad entre el Estado y las empresas que pretenden desarrollar proyectos, entonces las comunidades quedan sin garantías frente a esa imparcialidad que se debería. Por otro lado, una de las grandes problemáticas que se ha mantenido ha sido el tema del reconocimiento de los pueblos sobre sus territorios. El Ministerio del Interior muchas veces ha negado la presencia de los pueblos étnicos sobre sus lugares. Se ha dado la facultad de certificar si sobre cierto territorio, que tiene intereses una empresa, hay o no pueblos étnicos.

F: Desafortunadamente en el informe encontramos que los servidores públicos y la institucionalidad estatal no ha entendido que es ser parte de un Estado pluriétnico y multicultural. Por ende, no han logrado entender qué es la consulta previa y siguen viendo la consulta como un obstáculo al desarrollo, como una traba al desarrollo de las empresas. No ha logrado entender que, como lo ha venido diciendo la Corte Constitucional, hace más de 10 años con más de 30 sentencias emblemáticas, la consulta previa es una oportunidad increíble para el diálogo interétnico y multicultural. Tenemos un problema de desconocimiento de los funcionarios públicos y del sector empresarial del país que no ha logrado ver la consulta previa como una oportunidad para prevenir daños ambientales y económicos que nos pueden afectar a todos.

¿Cuáles son las desigualdades territoriales y sociales que dificultan la comprensión de proyectos y la afectación que su implementación pueda tener en los territorios?

F: Un gran obstáculo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que el gobierno nacional no ha entendido que dentro del principio de Adecuación Cultural de las consultas está otro principio muy importante que es el Enfoque Territorial. Una cosa es la consulta en los pueblos amazónicos, otra muy distinta es la consulta para los pueblos de la Orinoquía y otra para los pueblos nómadas o pescadores. En los procesos de creación de normas que ha venido desarrollando el gobierno nacional, no se está teniendo en cuenta esa diferenciación étnica, cultural y territorial que deben tener las consultas. No pueden meter a todos los territorios en los mismos lineamientos ni en los mismos protocolos que han venido desarrollando y por eso las consultas deben respetar esa realidad territorial y esa cosmovisión que tienen los pueblos étnicos.

¿A qué se debe que no exista una cifra unificada sobre el presupuesto destinado por el gobierno para los pueblos indígenas?

F: Cuando nos han respondido después de insistir tanto, lo que hemos tenido son respuestas fragmentadas y desarticuladas. Hemos tenido situaciones en las que hemos recibido respuestas que se contradicen cuando el Estado es uno solo, cuando la función presupuestal debe ser una sola y cuando todas estas entidades deberían dar exactamente la misma información. Cada vez que usted pide información de presupuesto se encuentra con diferentes versiones del presupuesto que lo único que hacen es enredar, confundir y desinformar a las comunidades que deberían tener la claridad de a qué tienen derecho en términos de recursos para poder pedir esos recursos para sus proyectos territoriales y su propia financiación de sus planes de vida.

¿De qué forma se puede implementar la CPLI en proyectos de bonos de carbono?

R: Para que una empresa llegue a un territorio a plantear este tipo de proyectos debe estar inscrita en el Ministerio de Ambiente y si cumple con los estándares mínimos que dicta la convención de las Naciones Unidas. También es importante que se pueda partir de la Ley 1753 de 2015 que es sobre el registro nacional de programas y proyectos de acciones para REDD+. Se debe insistir en que se realicen consultas previas por vía de este tipo de proyectos que llegan a las comunidades. Lo que se ha visto es que ni el Ministerio del Interior, ni el de Ambiente han sido claros en que se necesitan consultas previas para este tema. Todavía hay, a mi modo de ver, unas incertidumbres institucionales frente al tema.

¿Cuáles comunidades indígenas están siendo afectadas por proyectos de bonos de carbono?

R: Lo primero es que el tema de los bonos de carbono es nuevo y llega a los territorios muy silencioso. Sin embargo, está llegando con fuerza. Hemos hecho seguimientos en la Amazonia, en Vaupés, en Guaviare y últimamente en el Chocó.

En su informe muestran que hay una falta de instrumentos e indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de la consulta previa y una ausencia de canales y mecanismos de diálogo social ¿cómo se puede mejorar el ejercicio de la CPLI?

F: La consulta es un proceso indefinido que se sigue desarrollando una vez se protocolice la misma, la etapa de post-consulta. Sobre esto no hay instrumentos que permitan cuantificar y cualificar cuando se está haciendo bien una consulta. Aquí lo que hay son valoraciones subjetivas de las instituciones. Lo que nosotros hemos venido pidiendo con el informe es que se concierten con las comunidades esos indicadores de cumplimiento, unos instrumentos y unas metodologías para formular la ruta de consulta, para monitorear el comportamiento de la consulta durante el tiempo que dure y para evaluar el cumplimento de los acuerdos. Eso nos permite decidir si una consulta se está desarrollando dentro de los estándares internacionales y si la consulta está siendo respetuosa con las creencias de la comunidad.

¿De qué forma la comunidad podría tener un rol más activo?

F: En cuanto a la participación, la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales han venido dictando de cómo se puede asegurar la participación de las comunidades y es con la participación plena y absoluta. Cuando el gobierno convoca para una consulta, se debe convocar a toda la comunidad, ahí deben estar todos los hombres y todas las mujeres, todas las personas que hacen parte de esa comunidad. Pero si la comunidad siente que debe tener apoyo técnico o profesional, debe tener las garantías presupuestales para que puedan tener su equipo de economistas, abogados, organizaciones filiales y el gobierno está en la obligación de garantizar el presupuesto y dar todas las medidas de seguridad para que esos actores invitados sean parte del proceso. Es sencillo, es cumplir los lineamientos que ha exigido la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. Si el gobierno revisa estos fallos ahí ya tiene las medidas para cumplir la consulta de la mejor forma posible y si el gobierno revisa la ley de origen y los planes de vida de cada pueblo ahí ya sabe por donde irse para mejorar la participación de las comunidades en las consultas.

Actualizado el: Vie, 08/06/2021 - 13:56