PUERTO SALDAÑA: AL FILO DE LA GUERRA

Enviado por administrador el Jue, 10/03/2019 - 19:20LOS ACUATENIENTES

Enviado por administrador el Jue, 10/03/2019 - 19:12El peso del estigma: la amenaza contra los líderes ambientales del Meta

Enviado por administrador el Jue, 10/03/2019 - 19:01La verdad esquiva de la desaparición en Vista Hermosa

Enviado por administrador el Jue, 10/03/2019 - 18:54Convenios de Fuerza y Justicia

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:36

Del campo a la mesa: los depredadores de la cadena alimentaria

Entre la siembra y el plato media un circuito de comisionistas, cadenas de grandes supermercados, transportadores o contrabandistas, entre otros. La producción agroalimentaria en Colombia es un capítulo lleno de inconsistencias en el cual las pequeñas familias campesinas, que producen el 70 por ciento de nuestra comida, apenas subsisten.

Por: La liga Contra el Silencio

Las plazas de mercado en Boyacá están en penumbras, pero los comerciantes mayoristas ya fijaron los precios del día. Los deciden basados en la temporada, el clima, la oferta y el ánimo. También en las noticias que llegan por celular desde la inhóspita central de Corabastos en Bogotá. Los agricultores más pequeños se inquietan, dudan, porque saben que pueden perder plata durante la negociación y que el mejor trato quizás sea adaptarse a la oferta de aquellos intermediarios que suelen ir alumbrando sus canastillas y costales con una linterna.

Entre los intermediarios hay de todo: cooperativas, asociaciones campesinas, terratenientes, comisionistas rurales, comerciantes honrados y uno que otro transportador inescrupuloso. Los intermediarios legales suelen estar bien conectados con centros de abastecimiento como Corabastos; algunos tienen línea directa y capacidad de negociación con almacenes como Jumbo, Olímpica, Éxito, Carulla y Surtimax. Negocian en efectivo para resolver la falta de bancarización campesina o aportan el transporte para trasladar los productos donde no hay vías (el 75 % de las zonas rurales en Colombia está a más de cuatro horas de alguna de las 18 ciudades principales del país).

Si nos atenemos a las cifras del Ministerio de Agricultura, el 70 % de los alimentos que se consumen en Colombia –frutas, azúcar, hortalizas, carne bovina, panela, yuca, huevo y pollo, entre otros– son producidos por economías de pequeña escala en unidades agrícolas familiares, o en minifundios donde el envejecimiento de la población es notable, de acuerdo con cifras del DANE.

Las ganancias de este circuito se concentran en pocas manos. Un pequeño propietario de Villapinzón, Boyacá, propone revisar las condiciones que el grupo Éxito exige a quienes busquen ofrecer sus productos. Muy pocos agricultores, según dice, logran cumplirlas; y muchos evitan ponerse en manos de la cadena de ventas minorista más grande de Suramérica.

Entre esas disposiciones (disponibles para el lector en la página web del Éxito), el agricultor debe acreditar el régimen de IVA, pagar la retención, estar bancarizado y dar un porcentaje de reposición a los almacenes. “La cantidad de papeles que el campesino tiene que presentar lo descartan automáticamente para el proceso”, dice Alejandra Jiménez, directora de Comproagro, una plataforma digital que ayuda a los productores a llegar al consumidor final.

Otras prácticas no documentadas, similares en Éxito, Carulla, Jumbo y Olímpica, los cuatro grandes del negocio, son “políticas nacionales confidenciales”, también conocidas como Pactos de Acuerdo Comercial, según cuenta un comerciante con 40 años en el negocio de los alimentos, quien pidió no ser identificado por temor a ser “sacado del circuito”.

“En el resto del mundo”, según dice, “el porcentaje de esos pactos de negociación inicial no pasa del 7 por ciento. En Colombia no baja del 20”. Es el descuento que los grandes almacenes hacen al proveedor por asuntos logísticos (transporte, distribución), por las retenciones de ley, o por las promociones que ofrecen en cada aniversario. A esto, según el comerciante, se suma un 5 por ciento que se incluye entre los “descuentos confidenciales”: un tributo sobre el margen que tienen las tiendas para hacer negocios por su propia cuenta a través del producto. “Esto nunca sucede”. Y remata: “Por eso todo el mundo se quiebra”.

Los alimentos se reciben en consignación: los almacenes solo pagan la mercancía vendida. El resto se devuelve al proveedor. Los pagos se hacen a 40, 60 o 90 días; plazos insostenibles en las condiciones rurales, donde urge la liquidez para pagar la tienda, el jornalero, los insumos, el camión; o para preparar la próxima cosecha. En Jumbo, del grupo chileno Cencosud, dicen que pagan en 45 días, pero una fuente sostiene que suelen demorar 90.

Un emprendedor de Caldas, que pidió el anonimato, cuenta que en Jumbo “uno firma un contrato donde ellos tienen libertad de devolver los productos en caso de que las ventas estén bajitas”. Los alimentos manoseados, mordidos o dañados y sin pagar, “son costos que asume el proveedor como devolución”, dice.

Los descuentos y promociones que ofrecen los supermercados van por cuenta de los proveedores, y con frecuencia se ofrecen sin aviso. Es el caso de un boyacense productor de moras, que se enteró de repente que su producto estaba en oferta en el Éxito. Cuando reclamó le dijeron que debía ayudarlos a vender. “Y si no, ¡pues no les compramos!”, dijeron.

Para ser proveedor del Éxito se realizan visitas de auditoría que certifican los procesos del agricultor, la calidad de siembra o la elaboración de los alimentos. Estas visitas también las pagan los campesinos. En 2013, un día de auditoría costaba 800 mil pesos. “Se descuentan de la facturación de los proveedores. Con eso se le paga a la empresa auditora. Para pequeños productores resulta una carga muy pesada”, dijo una antigua empleada del almacén.

El departamento de comunicaciones del Grupo Éxito explica que uno de sus objetivos es apoyar el “comercio sostenible”. Según dicen, más de 410 proveedores han pasado por 32 capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas, inocuidad, calidad y procesos, entre otros. El 92 por ciento de las frutas y verduras se compra a productores nacionales, y el 82 por ciento de ese rubro se negocia de forma directa a más de 670 productores y familias campesinas, afirman desde la empresa.

Carolina Carvajal, investigadora de la Food First Information and Action Network (FIAN), una ONG con carácter consultivo ante la ONU en derecho a la alimentación, dice que el modelo de estos supermercados “recuesta todos los costos sobre los demás actores: campesinos, intermediarios y compradores”.

Si un campesino vende una lechuga en 800 pesos a un intermediario, que puede ser Corabastos, ese eslabón la puede revender en 1500 pesos a Jumbo o a Carulla. La lechuga, finalmente, se ofrece en 4000 pesos en las góndolas del supermercado. “Ese precio incluye los costos del agricultor y del intermediario; pero también los costos del funcionamiento, la ganancia y otros porcentajes agregados por la gran superficie, que se terminan cargando al consumidor. El margen de ganancia siempre está garantizado”, dice Carvajal.

Un día Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, les preguntó a las cajeras de Carulla si podía pagar en 30 o 40 días los productos que llevaba en su carrito. La escena forma parte de un video pedagógico que busca señalar un absurdo: el de tener a pequeños proveedores esperando su paga durante tres, seis o nueve meses. El esquema, según Toro, es legítimo pero absurdo. “Porque pauperiza y empobrece a los más débiles de la cadena; acaba con la productividad, y los consumidores pagamos el incremento en el precio de los productos”, dice.

La Liga recibió quejas de algunos proveedores por incumplimiento, pero los voceros del Éxito sostienen que los proveedores de frutas y verduras “reciben pagos semanales”. La compañía añade que tiene “plazos menores o iguales que otras empresas del sector en el país”.

“Ellos [las grandes corporaciones y supermercados] nunca pierden; si acaso dejan de ganar, que eso es distinto”, dice Hernán Vanegas, productor de fresa y tomate en Santa Elena, Antioquia.

La sombra de lo ilegal

Corabastos es el intermediario más poderoso entre el campo y los mercados urbanos. Situado al suroccidente de Bogotá, es un complejo de 420 mil metros cuadrados ubicado en una zona deprimida de la localidad de Kennedy. Es la plaza mayorista más grande de Colombia y la segunda en América Latina. También es el lugar donde se regula el precio diario de los alimentos a nivel nacional, calculado a través de un sistema de promedios conocido como SIPSA. Allí convergen todos los protagonistas de esta historia.

Para negociar en Corabastos se requiere agilidad, contactos y músculo financiero. Lo normal es encontrar personas “fiables en los negocios”, sin embargo, también ha habido accionistas con graves antecedentes penales y en estas bodegas se han cometido asesinatos y se han decomisado cargamentos de drogas y armas.

No sobra recordar que por la central de abasto pasó el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias “El Papero”. Y que allí extorsionaron “Nacho Molina” y el fallecido Carlos Antonio Angulo, alias “El Pollo”, sicarios que ajustaban cuentas en el centro de acopio bajo las órdenes de Daniel ‘el Loco’ Barrera, un paramilitar extraditado a Estados Unidos.

Un productor de cebolla cuenta cómo es su rutina en esta central. En promedio, dice, reúne 50 kilos de cebolla larga y alguna plata para el camión. Cuando llega a Corabastos, un comisionista le indica dónde estacionar y suele pactar de palabra un precio por la carga de cebolla. La mayoría de veces las condiciones “fluctúan” y el comisionista baja el precio sin posibilidad de negociar. El productor, otra vez, se ve obligado a aceptar.

“Las pérdidas en mi región ascienden a unos 500 millones por cuenta de esos pícaros”, dice Orlando Molina, líder papero boyacense. Molina añade que los productores no tienen defensa ante estos casos. “Ni siquiera el Ministerio de Agricultura, ni el Distrito, ni la Gobernación de Cundinamarca, que tienen un 47 por ciento de las acciones de Corabastos”. El 52,8 por ciento restante pertenece a privados.

Miguel Alarcón, miembro de la junta directiva de Corabastos, reconoce el problema y dice que desde hace poco hay una oficina de Atención al Agricultor o al Proveedor donde se pueden presentar los reclamos. “Ese es un tema grueso. Ahora con la oficina la central va a poder ayudar al proveedor a identificar al dueño o al arrendatario del local donde tuvo problemas y puede haber sanciones”, dice.

Media docena de agricultores entrevistados en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia coinciden: las plazas de mercado en sus pueblos, las centrales mayoristas y los supermercados no son opciones viables para mercadear. Prefieren dejar sus productos a la entrada de sus fincas para que pase un transportista y las recoja a cualquier precio.

La alternativa es buscar comisionistas fiables, quizá alguna organización o cooperativa que haga el enlace con el consumidor, como sucede en otros países gracias a un movimiento que apuesta por la agroecología sostenible y el comercio justo.

Lo que sucede en Corabastos, según la economista Carmen Saldías, tiene “características de una economía feudal, a veces, y otras de una clase mercantil extractiva casi pirata”. Estos intermediarios, según ella, no agregan valor. “Agotan la utilidad del más débil para luego cobrársela abusivamente al consumidor. Es un mercado todavía muy imperfecto, con condiciones muy desiguales y con información muy asimétrica”, dice.

Entre tanto, Corabastos no detiene su crecimiento, y maneja hoy entre 12 y 14 mil toneladas diarias de alimentos, según informes de gestión de la central. Es decir, una operación de dos millones de dólares diarios en promedio, según un documento del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes (la cifra, debido a la informalidad, no es del todo confiable).

Por su parte, el gran agente en esta cadena, el grupo Éxito, tuvo utilidades netas por 279 mil millones de pesos en 2018. Se trata de un incremento del 28,3 por ciento con respecto al año anterior, apoyado sobre todo en sus operaciones inmobiliarias y de ventas en Brasil, Uruguay y Argentina, según cifras publicadas en la página del grupo empresarial.

La herencia de la apertura

Así

En Colombia vivimos hasta los años noventa bajo un modelo proteccionista de la agricultura. Un estudio de 1989, elaborado por el Ministerio de Agricultura y el Departamento de Planeación Nacional, indicaba que para ese año el país era autosuficiente en la producción de alimentos de la canasta básica.

Pero las cosas cambiaron. Durante el gobierno de César Gaviria, dentro de la lógica de la apertura económica, se desmanteló el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), junto con otros sistemas nacionales como las Unidades Municipales de Asistencia Técnica o el Plan Nacional de Rehabilitación. Un informe de 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que, gracias a este tipo de decisiones del gobierno Gaviria, el andamiaje agroalimentario construido en los sesenta y setenta “feneció”.

El representante a la Cámara por Boyacá, César Pachón, coincide con el PNUD: “El IDEMA fue un sistema muy importante para el campesinado. Nosotros llevábamos los granos, los cereales y el IDEMA los compraba. No había intermediación ni se inflaban los precios. Y a los campesinos nos pagaban a un precio de sustentación, por encima de nuestros costos de producción”, afirma.

Supermercados como Carulla, Olímpica o el Éxito empezaron su expansión en los noventa. Más tarde aterrizaron grandes capitales franceses, holandeses y chilenos, e importaciones de más y más productos nuevos, incluso muchos que ya teníamos. También bajaron los precios y cambiaron no solo los patrones de consumo de los colombianos, sino los patrones de comportamiento.

Según un veterano operador de logística, que pidió anonimato, las dos grandes falencias de la apertura fueron no amortiguar el poder de los monopolios empresariales, y el hecho de que los grandes capitales extranjeros llegaron para invertir en negocios ya existentes. “Pero no innovaron”, dice. El resultado fue una concentración de la oferta que derivó en una “estructura de precios injusta y en un panorama de comercialización disfuncional para los campesinos, sujetos cada vez más a factores como las condiciones de los tratados de libre comercio, los precios del petróleo o la subida del dólar”.

Para el antropólogo Darío Fajardo, quien formó parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el nuevo escenario fue un claro retroceso: “Pasamos de ser autosuficientes a importar actualmente 15 millones de toneladas de alimentos de países más ricos, con mucha más investigación y protecciones especiales a sus productores”. Los campesinos, considera Fajardo, pasaron a un escenario suicida. “Están arrinconados, sin representación política, y a merced de grandes transnacionales y almacenes de grandes superficies”.

“En Colombia nos acostumbraron a que los grandes almacenes eran intocables por ser grandes generadores comerciales”, dice el operador logístico. Según él, una cadena como el Éxito, que acapara el 70 por ciento del negocio en tiendas, “hace básicamente lo que quiere”. Esta y otras seis fuentes consultadas dicen que dentro de los Pactos de Acuerdo Comercial hay una diversidad de prácticas “desventajosas” ignoradas por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Liga preguntó por la naturaleza de los pactos de acuerdo comercial (PAC) al Grupo Éxito. Sus voceros se limitaron a responder que “los asuntos resultantes de estos planes se producen de mutuo acuerdo con los proveedores”. Y aunque añadieron una lista de apoyos al desarrollo de proveedores, quedan varias inconsistencias por resolver.

Por ejemplo, el caso del cacao, donde los campesinos se quedan con el 5 por ciento del precio final, mientras las grandes cadenas comerciales y la industria reciben el 70 por ciento. Esto según cifras tomadas de un estudio elaborado en 2017 en Perú, Colombia, Ecuador y República Dominicana por Swisscontact, una organización dedicada a temas económicos y de cooperación internacional.

Para Juan Carlos Morales, médico y director de la FIAN Colombia, la primera organización internacional que aboga por el derecho a una alimentación adecuada, no se debería “demonizar a la gran industria”. Pero advierte que sí se deberían abrir varias interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo desmontar el mito de que la gran agroindustria es la mayor productora de alimentos, cuando en realidad son pequeñas economías campesinas integradas en un 60 o 70 por ciento por mujeres?

En segundo lugar, Morales propone fomentar la curiosidad y la duda en el consumidor e informarlo mejor sobre la cadena de producción alimentaria. Infortunadamente, dice, un puñado de actores muy poderosos son los que han decidido a nivel mundial qué comida se produce, cómo se produce, quiénes la producen, dónde se distribuye y cuánto debemos pagar por ella “Es decir, cómo nos nutrimos, o nos ‘malnutrimos’”, dice.

Para Morales el valor de los alimentos trasciende “el enfoque referido a lo monetario, a lo económico”, y critica la forma en que la industria de alimentos ha privilegiado la producción y el mercadeo de pocas variedades a costa de la homogenización de la dieta y de la pérdida de biodiversidad. El 75% de las variedades agrícolas del mundo ha desaparecido en el último siglo y eso ha afectado la transmisión de conocimientos ligados a los alimentos.

Para un comerciante de alimentos, que también prefirió no ser identificado, en este asunto falta la acción oficial. “Al Estado colombiano solo le interesan los productores industriales. Los grandes almacenes y sus aliados gremiales, en FENALCO, FEDEGAN, ASOCAÑA, FEDEPAPA o ASOARROZ”, dice.

Múltiples organizaciones solidarias en Colombia intentan revivir los mercados locales, con productos orgánicos o agroecológicos. También han surgido cooperativas y asociaciones que buscan educar a los productores en técnicas de riego, semillas y prevención de plagas; o entrenarlos para darle valor agregado a su mercancía con capacitaciones sobre el empacado, las variedades de productos y los tiempos óptimos de cosecha. Pero el representante César Pachón advierte que aún falta mucho acompañamiento. “Estamos muy solos. Nadie responde por los campesinos. Produce tristeza llegar a un almacén Makro en Tunja y encontrar arvejas de Argentina y zanahorias de Chile, cuando alrededor de ese almacén hay lotes sembrados de arvejas y zanahoria. Dios mío, ¿qué está pasando acá?”.

* La Liga contra el Silencio contactó con el área de Relaciones Públicas de Cencosud, pero el grupo empresarial chileno rechazó participar en este reportaje. Tampoco hubo respuesta de Mauricio Correa, gerente nacional de mercadeo del grupo Olímpica.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:33

Ser líder y excombatiente, una condena al anonimato

Exguerrillera. Lideresa. Perseguida. Reclutada. Lucía lo ha sido todo pero en silencio. A eso ha obligado la violencia en Colombia, donde cada semana se asesina a tres líderes sociales y cada cuatro días a un excombatiente.

“Yo ni siquiera sabía cuántos años tenía. Me vine a dar cuenta de que era menor de edad cuando me llevaron a Medicina Legal”, cuenta Lucía, excombatiente de las FARC que entró a la guerrilla cuando tenía 11 años y se escapó a los 17. La llamamos Lucía, así ese no sea su nombre, porque para ella decir quién es, mostrar su rostro y contar dónde vive significa peligro.

Aunque a sus 32 años es lideresa y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda en la que vive, su pasado la obliga a guardar silencio. Confesarlo, cree, le quitaría la legitimidad que ha construido durante años en su comunidad. También calla porque está segura de que otros excombatientes la buscan para matarla desde 2003, cuando pasó de guerrillera a desertora.

Esta historia no es sólo sobre Lucía. Es sobre los excombatientes que llegan a ser líderes de sus comunidades pero no pueden revelar datos de su pasado porque en Colombia la violencia nos obligó a acostumbrarnos al anonimato.

***

Mientras en el pueblo que desde hace 10 años Lucía llama suyo –mi pueblo, dice– vuelan globos blancos, ella está cocinando, junto a un grupo de mujeres, para todos los pobladores. Es el día de la conmemoración de una masacre perpetrada por las FARC a inicios de los 2000, cuando ella todavía era una niña en armas. En cada globo, una frase escrita: lo que se quiere dejar ir para que no duela más.

Las palabras vuelan y, mientras ellas cocinan, otras tantas mujeres de chalecos rosados van corriendo por las calles de cemento y tierra para asegurarse de que todo salga bien: de que sean las víctimas, y no la Alcaldía, quienes tengan la vocería en el evento; de que los niños estén preparados para la comparsa y los bailes; de que la memoria de lo que pasó sea impulso y no solo duelo.

Son 13 mujeres en total y todas conforman la única Asociación de Mujeres de la región. Desde hace tres años, trabajan para crear trabajos dignos para las pobladoras del corregimiento, por eliminar la violencia intrafamiliar, por demostrar que la mujer no está obligada a quedarse en casa. Todas quieren, también, que su trabajo sirva para que los hogares destruidos por cilindros bomba dejen de ser muestra del abandono y empiecen a reconstruirse para albergar retornados.

Lucía solo lleva 8 meses como socia y ya es vicepresidenta de la junta directiva. No es un mérito autoimpuesto, “ella es una mujer que lo impulsa a uno a moverse. Una líder. Es fundamental para lo que estamos haciendo”, reconoce Amanda, una de sus compañeras.

Sara, presidenta y fundadora de la asociación, fue quien la invitó a unirse. Lo hizo antes de saber que Lucía había estado en las FARC y se lo reafirmó cuando lo supo. Es la única del pueblo que conoce su pasado de excombatiente. Para ambas, este es un ejercicio de reconciliación. Lo mantienen en silencio por temor a las reacciones.

“Yo estaba una vez en la Alcaldía y un funcionario dijo: “es que a nosotros nos toca convivir con esos gran hijos de no sé cuántas”. Yo hice cara de que eso no era conmigo, pero dentro de mí pensaba, si eso sienten, ¿qué pasaría si se enteraran de que yo soy una de esas?”.

“El objetivo de nuestra asociación es transformar el pueblo. Que entendamos que este es un territorio de paz que se construye con acciones positivas”, dice Sara. Y fue precisamente la insistencia de estas mujeres la que llevó a que, por primera vez, se conmemorara la masacre. Antes, la determinación había sido la misma que la de Lucía: recordar sin hacer mucho ruido para que la memoria no afecte el presente.

Por eso, cuando Lucía llegó a este pueblo en el 2009, se enfrentó a una realidad que no por decirse en voz baja se desconocía. Escuchaba de la masacre, de los cilindros, de los desplazamientos, y pensaba “si yo hubiera sabido el daño que estaba haciendo, hubiera preferido morirme”. Pero en este corregimiento el daño ya estaba hecho, “ahora tocaba pensar en reconstruir”.

Eso ha hecho. Desde hace casi cuatro años, Lucía también apoya al municipio al proceso de Familias en su Tierra, un programa del Gobierno nacional que busca generar garantías para que los desplazados regresen a sus hogares. No es solo la culpa la que la mueve, es también el saber que no está destinada a ser lo que fue.

***

Tres líderes sociales asesinados cada semana –462 entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de este año, según la Defensoría del Pueblo–. Un excombatiente asesinado cada cuatro días –112 desde la firma del Acuerdo de Paz, según el Consejo Nacional de Reincorporación Componente FARC–. Lucía cumple las dos condiciones: para ella el riesgo es doble.

Aunque ha habido muchos análisis que intentan explicar por qué están asesinado a líderes sociales, las causas de las muertes de excombatientes son mucho más difusas. No es un asunto nuevo. Sergio Guarín, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dice que la razones no estuvieron claras ni siquiera antes de que se firmara el Acuerdo de Paz. Durante años, muchos combatientes de todos los grupos armados se desmovilizaron de manera individual y Guarín estima que fueron asesinados unos 3 mil. Lo que hay, por ahora, son hipótesis. Cuatro en particular: que reincidieron en actividades criminales; que tienen deudas pendientes con sus grupos armados; que tienen información muy valiosa para esos grupos (rutas, nombres, responsables, por nombrar algunas); o que otros grupos armados los declaran como objetivo militar. Esta última aplica sobre todo para las Farc, dice Guarín, que tienen una estrategia política.

Aunque la de líder y la de excombatiente no son categorías excluyentes, parece que se trataran como tal, al menos, en los conteos de asesinatos. “Es bueno dejar las dos etiquetas separadas para efectos de evaluación de riesgos. Si una persona cumple con las dos condiciones, el Estado debería brindarle mayor protección porque en el momento en que llegan al conteo de muertos ya es poco lo que se puede hacer”, explica Guarín.

Y eso es, precisamente, a lo que Lucía le teme: ser una más en una lista, en cualquiera en la que la pongan. Su caso, incluso, es más complejo: tiene doble riesgo pero, como es desertora, en FARC ya no la reclaman como excombatiente así lo sea. Sin embargo, es esa misma exclusión la que le ha servido para mantener el anonimato.

Ella, además, se acogió al modelo de reinserción individual, que buscaba mantener a los excombatientes lo más alejados posible de las zonas en las que combatieron. El modelo de desmovilización del Acuerdo de Paz fue diferente: la desmovilización fue colectiva y el Gobierno se quedó con los nombres de los desmovilizados. Es ese sentido, para que un excombatiente recientemente desmovilizado pueda ser anónimo tendría que no haber sido visible en el proceso de reincorporación, no haber vivido en un ETCR y estar lejos de la región en la que actuó.

"Tres líderes sociales asesinados cada semana. Un excombatiente asesinado cada cuatro días. Si se cumple con las dos condiciones, el riesgo es doble."

El riesgo de Lucía es distinto. Para ella, el peligro no es que la maten por excombatiente, sino por desertora. René Hertz, delegado de FARC ante el Consejo Nacional de Reintegración, asegura que eso es muy improbable, “estamos en un proceso de reconciliación y de tender puentes”. Sin embargo, asegura que las personas que salieron de las filas antes de la firma no son sujeto de los beneficios del Acuerdo, como la amnistía, y que “deben ser conscientes de lo que hicieron para responder en la legalidad”. En otras palabras, están por su cuenta.

***

Lucía se sacó con sus propias manos y una hoja de afeitar el implante anticonceptivo que le habían puesto en el brazo mientras estaba en la guerrilla. Tenía 22 años y quería ser mamá. Todavía se ven las cicatrices: tres líneas rectas, como rasguños de un animal.

–¿Lo sacaste tú misma? Debió salir mucha sangre.

–No, yo ya ni sangre tengo.

El día en que se lo pusieron conoció a Pablo Catatumbo y contó al total de las mujeres en su columna: 21. Recuerda que a todas les pusieron el mismo aparato por orden del jefe guerrillero.

Su plan nunca había sido quedarse tanto tiempo en el monte. Vivía con su familia en la zona rural de Florida, Valle, y entró pidiéndole a uno de sus primos –ya guerrillero– que se la llevara luego de una pelea que tuvo con su papá. Un impulso. Un pedido no muy descabellado para una niña que toda su vida había visto a las FARC pasar por el patio de su casa.

El cruce de caminos que de Florida conduce al Cauca, al Tolima y al Huila, siempre ha sido un corredor estratégico para las economías ilegales. Por eso, la zona era clave para la guerrilla y para el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y, aunque su mamá le rogó llorando que no se fuera, Lucía cambió el patio de su casa por las armas de quienes lo transitaban.

Hoy es el mismo primo que se la llevó quien la busca para matarla. El mismo que le prometió que iba a ser entrenada como miliciana para luego salir a cumplir funciones urbanas. El mismo que, seis meses después de llevársela, le dijo que ya no podía salir “porque el miliciano que consigue ‘socio’ estando en el grupo ya se queda como combatiente”. Cuando Lucía dice ‘socio’ está hablando de una pareja. Tenía 11 años y su compañero “40, 28, yo ya no recuerdo”. En todo caso, ella era una niña y él un hombre adulto.

Dice que nunca se sintió obligada a ingresar a las filas. Lo ve como una decisión autónoma y ni siquiera se cuestiona el hecho de que era menor de edad. Pero, así ella no lo sienta como un reclutamiento forzado, lo fue. Según Guarín, no hay forma de que un menor ingrese de forma voluntaria a ningún grupo armado. “El DIH prohíbe cualquier tipo de reclutamiento de menores de edad porque se entiende que no tienen las condiciones psicológicas ni sociológicas para manifestar si quieren unirse a un actor armado”, afirma.

Lucía ingresó a la Gabriel Galvis, una de las cinco columnas móviles del Bloque Occidental de las FARC, reconocida por los múltiples secuestros que realizó. La columna actuaba en el Valle y el norte del Cauca y era comandada por alias ‘Leonel Paz’; el Bloque, por Pablo Catatumbo –hoy miembro de la dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y senador de la República–.

“Yo me fui con la ilusión de que nos iban a enseñar enfermería. En cambio, me entrenaron en lo que no debían”. Durante un año hizo curso como explosivista y francotiradora. Una de sus tareas era hacer cilindros bomba. El recuerdo le pesa. Así fue destruído el que ahora llama ‘su pueblo’. Y, aunque Lucía nunca escuchó de esta masacre mientras estaba en las filas, ahora sabe que por la misma época en la que fue perpetrada a ella y a sus compañeros les pidieron hacer 100 cilindros.

Para ella fue normal. Se había acostumbrado a obedecer órdenes. Sus superiores decían: “ustedes tienen que aprender a matar a sangre fría, sin tener lástima”. “Y hubo un tiempo en el que yo me acostumbré”, dice, “pero ya cuando tuve a mis hijos, hice un cambio muy grande. Yo no quiero que ellos tengan la infancia que yo tuve”.

Si Lucía entró a las FARC luego de un desencuentro con su papá, se escapó luego de uno con su mamá. En seis años como combatiente, solo pudo verla una vez. Fue suficiente. Una visita le bastó para darse cuenta de que tenía que salir. “Mi mamá se estaba volviendo loca, decían que se ponía una chancla de una y otra de otra y así se salía a la calle. A mí eso me partió el alma, y eso que yo ya no tenía corazón”.

Al volver le dijo a su ‘socio’: “mano, mire que mi mamá está muy enferma y yo me voy a ir. No sé cómo, pero me voy a ir”. “Usted de acá sale muerta”, le respondió. Pero él murió primero. En un combate, le dieron un tiro en la cabeza mientras estaba al lado de Lucía. Eso le dio más razones para escaparse.

Empezó a pensarlo todo: qué ruta tomar, qué casas evitar, qué caminos minados no transitar. Se pasaba los días planeando. Pasó a la acción el día en que se robó una ropa de civil de una casa y la escondió esperando el momento justo. Ese llegó un día en que por quedarse dormida en una guardia la mandaron a cargar 250 viajes de leña. El castigo lo volvió oportunidad y en uno de los viajes dejó el machete, el uniforme, el fusil, las pecheras y se fue.

Después de cuatro días caminando y escondiéndose, volvió a la casa de su mamá, pero allí solo estuvo unas horas porque sabía que la perseguían. Se fue, entonces, para Cali y siguió escondiéndose por meses hasta que se cansó. El tedio y el miedo la obligaron a entregarse a una estación de Policía en el 2003.

Lo primero que hicieron fue comprobar que Lucía sí era una excombatiente y que no solo buscaba los beneficios de la desmovilización individual. Reconoció a los jefes guerrilleros, dio pistas de dónde y cómo operaban, fue a Medicina Legal y allí se enteró de que era menor de edad. “Estando en la guerrilla a mí el tiempo se me perdió”, dice.

"Dice que nunca se sintió obligada a ingresar. Lo ve como una decisión autónoma y ni siquiera se cuestiona el hecho de que era una niña. Pero, así ella no lo sienta como un reclutamiento forzado, sí lo fue."

Para el proceso de reinserción, la mandaron a Bogotá, en donde pasó casi dos años entre el Bienestar Familiar y hogares de paso. Luego, le dieron trabajo como secretaria en el ICBF y, por primera vez, supo lo que era tranzar con dinero.

El paso inmediato del monte a la ciudad no fue positivo: además del dinero, también conoció las drogas y el alcohol. Por eso, la echaron de su trabajo y le tocó vender todo lo que tenía para sostenerse a ella y a su adicción. Cuando se le acabaron los ahorros se fue a Pradera, Valle, muy cerca de Florida, donde estaba su mamá. A ella no volvió porque sabía la estaban esperando para matarla.

En Pradera conoció a su esposo y decidieron buscar fortuna en otro departamento. Probaron suerte en una y otra vereda hasta que llegaron a este pueblito en donde el café se seca en las calles y los arrieros llevan la remesa.

En agosto de 2018, Lucía volvió a ver a su mamá después de 14 años. Durmieron en la misma cama y el último día de la visita se levantaron a las 4 de la mañana para ir al terminal juntas. La historia se repetía –la mamá se quedaba mientras que la hija se iba–, pero, esta vez, ninguna de las dos lloró rogándole a la otra que se quedara.

Tras semanas de haberse ido, a su mamá la llamaron para amenazarla: insisten en que ella sabe que Lucía está viva. El silencio no es superstición es, si acaso, pura supervivencia.

*Nota publicada inicialmente en el portal 070

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:32

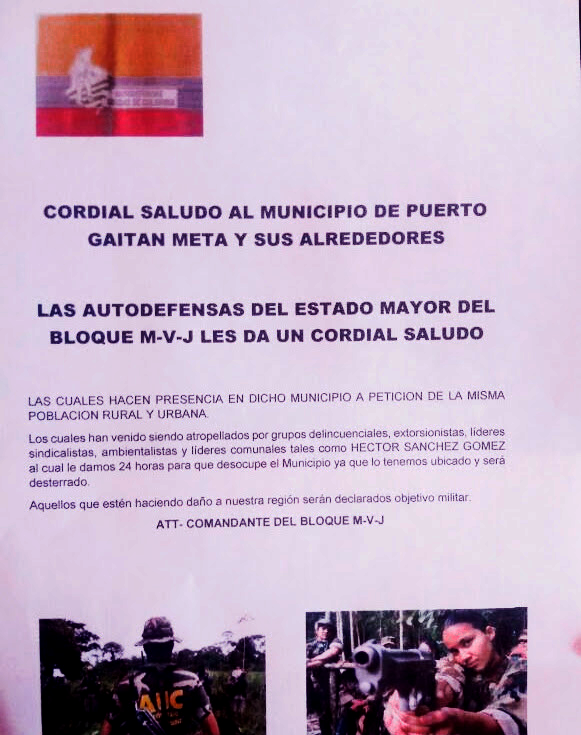

Violencia y petróleo persiguen al sindicalismo en el Meta

El caso de un líder detenido en el Meta, judicializado y después liberado, constantemente amenazado, retrata el acoso que padecen muchos hombres y mujeres en Colombia. Sus denuncias suelen acarrear persecuciones judiciales, y las enfrentan ante una falta recurrente de garantías para ejercer la protesta social.

Héctor Sánchez, líder sindical y ambiental de la vereda Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, fue detenido el 4 de diciembre de 2013 por 13 efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), junto a 20 policías y 50 militares. En un vuelo chárter de la Policía lo llevaron desde el aeropuerto Morelia, en el campo petrolero de la vereda, hasta Bogotá, donde lo condujeron a los juzgados de Paloquemao.

Antes de su captura, recuerda Sánchez, salía de una reunión de la entonces petrolera Pacific Rubiales, que buscaba mejorar las relaciones entre la comunidad y la empresa. “Me preguntaban que yo por qué era tan peligroso, ahí en el avión, y todo lo grababan”, dice ahora.

El caso de este sindicalista se repite con otros en el departamento del Meta. En medio de su trabajo con la comunidad, varios líderes han sido retenidos, judicializados o encarcelados; y en los casos más graves, asesinados. Sus casos figuran en notas periodísticas que recogen las acusaciones de las autoridades y posteriores capturas bajo cargos de terrorismo, concierto para delinquir y secuestro. Sin embargo, los hechos demuestran perfiles de líderes sociales que adelantan procesos organizativos para defender el ambiente, los derechos laborales y la restitución de tierras.

Escuche aquí la historia del líder social Héctor Sánchez:

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia calcula que 37 líderes sindicales son asesinados cada año en Colombia. Recientemente, la organización Industrial Global Union, junto a otras seis federaciones internacionales, incluyó al país entre las diez naciones más peligrosas para ejercer el liderazgo sindical.

El Meta concentra la mayor zona de explotación petrolera en Colombia, y también registra la mayor cantidad de líderes y lideresas con procesos judiciales abiertos, según información del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En estas historias son comunes los laberintos judiciales y los reclamos laborales.

Rutas del Conflicto, junto a La Liga Contra el Silencio, documentó la historia de Héctor Sánchez, un líder que ha enfrentado siete procesos judiciales y centenares de amenazas.

Antes de dedicarse al liderazgo ambiental, Héctor Sánchez trabajó en la extinta petrolera Pacific Rubiales, que operó en Puerto Gaitán durante ocho años. La historia de Sánchez como líder empezó en 2011. “En ese momento le pagaban mal a los trabajadores, dormían hacinados”, recuerda el sindicalista. “En el campo petrolero había carpas con 240 trabajadores con un solo ventilador y cinco baños. Además de las jornadas tan extensas”. Entonces decidió formar un sindicato junto a otros compañeros, como Campo Elías Ortiz y José Naranjo.

Los tres organizaron un paro de actividades el 19 de julio de 2011 en el Campo Rubiales, que tiene una extensión de 55 mil hectáreas. “A la una de la mañana logramos parar el campo y duramos hasta el día 21, hasta que logró entrar la Unión Sindical Obrera (USO)”, cuenta Sánchez.

La USO es la organización sindical más antigua del país, y defiende los derechos laborales de los trabajadores del petróleo. Según la abogada de ese gremio, Liria Manrique, el escenario de las protestas era complejo por el temor a represalias y despidos.

Para Héctor y los demás líderes, enfrentar a la petrolera podía conducirlos a las llamadas “listas negras”, donde incluían a cualquiera que protestara. Este registro les impedía después renovar sus contratos o conseguir trabajo en otra empresa del sector minero-energético. La práctica fue documentada por la abogada Manrique, quien remitió esta información a la Fiscalía.

Las condiciones laborales habían mejorado, pero hasta octubre de 2011 se presentaron 14 mil despidos injustificados de las empresas contratistas de Pacific Rubiales. “El campo quedó solamente con 500 trabajadores que eran los que operaban prácticamente las máquinas del campo. Y nos despidieron a todos los que habíamos participado en las manifestaciones de julio y agosto”, cuenta Sánchez. Los medios de comunicación dieron cuenta de las pérdidas económicas que dejó el paro, y de los desmanes que ocurrieron en la vereda Rubiales. Además, Pacific anunció que se iría de Colombia por la situación en la zona. Mientras tanto, Sánchez, Ortiz y Naranjo sufrían persecución y amenazas constantes. Algunas de las amenazas escritas fueron firmadas por paramilitares.

La situación se agravó tras su despido de Pacific Rubiales el 23 de noviembre de 2011. Ese mismo día, cerca de las tres de la tarde, el sindicalista regresaba de Bogotá hacia su casa, ubicada dentro del complejo petrolero. Sobre la carretera que comunica Puerto Gaitán con Rubiales, en el kilómetro 108, había un retén de la seguridad privada de la empresa. Sánchez no se detuvo, pero más adelante lo retuvieron durante dos horas, hasta que llegaron funcionarios de la Sijín (Dirección de Investigación Criminal de la Policía) para informarle que tenía un proceso judicial en Puerto Gaitán por terrorismo.

Los efectivos, miembros de la seguridad privada de Pacific Rubiales y de la fuerza pública, lo escoltaron hasta la entrada del campo petrolero. Sánchez estuvo amarrado allí hasta las seis de la tarde, cuando llegó la Defensoría del Pueblo y su abogado, Camilo Acero.

Desde ese día han llegado a su casa advertencias para que abandone el campo Rubiales. Ha denunciando 15 amenazas ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. La más reciente llegó a fines del año pasado. “Héctor era una persona de permanente persecución. Es más, no sólo en términos físicos sino también judiciales”, dice Manrique.

Héctor Sánchez denunció a través de la USO cada nueva amenaza y también las retenciones ilegales que sufrió. La intimidación también buscó quebrantar la confianza que tenía en sus defensores. “Sale una amenaza y dice que la USO me está engordando para matarme en diciembre”, dice.

Con la captura el 4 de diciembre comenzó la persecución judicial a estos tres líderes: Sánchez, Ortiz y Naranjo. La abogada de la USO cuenta que la fiscal Luisa Esperanza Fajardo armó el caso a partir de cinco delitos: concierto para delinquir, secuestro simple agravado, amenaza, obstrucción de vías y violación a la libertad del trabajo. Para justificar el primer delito argumentó que la USO es una estructura criminal. “La captura de ellos fue boom. Ella lo vende como la manera en la que va a destruir la USO. El vínculo que ella hace de ellos con una organización criminal fue con el sindicato”, dice Manrique.

Por la forma de llevar el caso desde el comienzo, fue movido en dos ocasiones hasta llegar a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, quien lo reformuló y decidió dejar únicamente el delito de constreñimiento ilegal, que ya prescribió. Los líderes fueron liberados en febrero de 2014, tras dos meses y medio en el patio de máxima seguridad de la cárcel de La Picota.

Pero estos procesos tienen grandes repercusiones sobre ellos, sus familias y sus liderazgos. En casos así suelen detenerse los procesos organizativos; los sindicalistas son estigmatizados como terroristas. En el informe “Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas”, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se identifican patrones de abuso contra los líderes que afectan su quehacer en las comunidades.

Uno de estos patrones se refiere a las detenciones arbitrarias de líderes y lideresas que se oponen a los proyectos extractivos. En el caso de Héctor Sánchez, la abogada de Cajar, Rosa María Mateus, explica que las investigaciones delictivas generan en los líderes un daño personal. ”Puede ser que no lo metan a la cárcel cinco años, pero sí generaron el temor de salir a protestar, porque saben que los cogen”, dice.

Convenios cuestionables

Abogados de la USO y el Cajar encuentran un factor común en estos procesos judiciales: no es posible demostrar relación entre los líderes y los cargos imputados, pero tampoco se demuestra su inocencia. Entonces, los procesos acaban por vencimientos de términos. Para Manrique y Mateus existe un afán por entregar resultados al gobierno y a las empresas.

Desde el 2015 se conocen alrededor de 1.200 convenios de cooperación entre la fuerza pública, la Fiscalía y empresas de hidrocarburos. Son acuerdos para proteger la infraestructura y las actividades de los campos en zonas donde actúan grupos armados. La mayoría de los convenios mencionan como objeto: "El Ministerio de Defensa Nacional a través de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, presentará una especial atención a las áreas donde la empresa desarrolla actividades relacionadas con la exploración, explotación y producción y refinación que se encuentran en el territorio nacional".

Aunque los convenios son públicos, en la plataforma de contratación estatal Secop, la mayoría no cuenta con toda la información del contrato. El Ejército Nacional fue consultado sobre este trato mediante un derecho de petición, pero respondió que era clasificado.

De igual manera se preguntó por las funciones de los Batallones Especiales Energéticos y Viales, encargados de prestar los servicios de seguridad a las empresas tras estos convenios. Según Manrique, fueron los militares quienes acompañaron a Sánchez tras su captura. El Ministerio de Defensa respondió que esa información hace parte de “otros documentos cuyo contenido genera daño al interés público, seguridad y defensa nacional” y que “gozan de reserva legal en el grado SECRETO”, un nivel de clasificación de documentos de inteligencia y contrainteligencia.

Para Mateus, la razón de los convenios iría más allá. “Eso es una excusa. Nosotros empezamos a evidenciar que realmente las actuaciones van dirigidas a frenar y atacar la protesta social”, insiste. Los convenios de cooperación tanto para el Cajar como para la USO dificultan la defensa de los líderes. Para esta investigación se analizaron más de 20 convenios de cooperación entre la Fiscalía y las empresas y aparece como objeto de los contratos: "aunar esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación a través de las estructuras de apoyo (EDA) en sus funciones constitucionales y legales, adoptando principalmente criterios de priorización de situaciones y casos , en la represión de las conductas delictuales que afectan a Ecopetrol".

La Fiscalía, al tener alianzas con empresas petroleras, según Mateus y Manrique, compromete la imparcialidad de la justicia en casos donde la víctima es la compañía. Cuando termina un proceso judicial, muchas veces los sindicalistas son acusados de otros delitos.

Los antecedentes judiciales impiden que los líderes consigan otro trabajo mientras se defienden ante la justicia. Héctor Sánchez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tiene medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le asignó un chaleco antibalas y un celular. Cuando está en la vereda cuenta con una camioneta blindada y dos escoltas. Sin embargo, aún recibe amenazas de muerte que llegan a su casa en la vereda Rubiales.

Sánchez tuvo que trasladar a su familia a una ciudad para mantenerla a salvo. Pasa la mayor parte de su tiempo en Rubiales, donde lidera la Junta de Acción Comunal, gestiona proyectos de inversión social con las petroleras y utilizando herramientas legales que aprendió de sus procesos judiciales para instaurar medidas para fortalecer su liderazgo ambiental y comunal.

Ser líder social, sindical o ambiental en Colombia suele incluir riesgo físico y judicial. Las amenazas obstruyen el liderazgo en las regiones, como lo denuncia la abogada Mateus. “Muchos de estos procesos son para intimidar: para mandar un mensaje a los procesos organizativos de desánimo, de preocupación”, dice.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:30

Colombia: el cultivo de banano que acapara tierra y agua en la Ciénaga Grande de Santa Marta

- Casi todo el municipio de Zona Bananera, en el Caribe de Colombia, está lleno de cultivos de banano. Durante años ha sido prácticamente imposible conocer con certeza quiénes se apoderaron de amplios territorios en área protegida.

- La expansión del banano ha dejado sin agua a pobladores de zonas rurales que, ante la escasez del líquido para sus cultivos y su consumo, han tenido que abandonar sus tierras.

- Las sanciones ambientales en la región se han caracterizado por su ausencia o por su lentitud.

Por: Natalia Abril Bonilla

Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto (Colombia)

Zona Bananera es uno de los 14 municipios que componen la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), donde los habitantes se están quedando sin tierra para cultivar y sin agua para consumir. La falta de control sobre el uso y tenencia del suelo en esta zona ha permitido que el monocultivo de banano acapare ambos recursos.

La CGSM, ubicada en el departamento de Magdalena, es un complejo de aguas de más de 100 ciénagas que se alimenta de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe. En esta región se encuentran la Vía Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, dos áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que albergan numerosas especies animales, como el mono colorado (Alouatta seniculus) y la tortuga icotea (Trachemys callirostris).

Dada su riqueza natural, el gobierno colombiano incluyó, en 1998, a la CGSM en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, un tratado internacional en el que los países firmantes se comprometen a designar un área dentro de su territorio como humedal de interés internacional y a desarrollar un plan de acción para protegerlo.

Colombia cumplió la primera condición, pero no la segunda. Veinte años después, aún no se ha desarrollado un plan de manejo que identifique qué se puede o no hacer dentro de este complejo lagunar y cómo hacerlo, salvo por el diagnóstico que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2004, que todavía no ha sido actualizado.

Tal como lo establece la Contraloría de Colombia —órgano de control fiscal— en su Informe de Auditoría de Cumplimiento de la CGSM en 2017: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha desatendido los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional, en virtud de la aprobación de la Convención Ramsar en lo referido a la obligación de elaborar y aplicar la planificación de dicho humedal de forma que favorezca su conservación y uso racional”.

Así, dentro de este complejo lagunar se han desarrollado actividades que, al no estar debidamente reguladas por las autoridades ambientales, degradan el ecosistema de la región. Una de ellas es la constante expansión del cultivo de banano, que usa el agua de los ríos que bajan de la Sierra Nevada para su producción e impide que llegue tanto a la Ciénaga para mantener el flujo de agua dulce y salada, como a la población para que la consuma.

Las denuncias

“Esa ciénaga tenía cuánta especie, cuántos árboles se imagine, todo eso lo acabaron, todo eso es banano ahora”, comenta Ángel Ruiz, un habitante del corregimiento de Orihueca en Zona Bananera, mientras recorre las quebradas de la vereda que se conoce como Zuana en el mismo municipio. Como Ruiz, varios pobladores de la zona han sido testigos de las afectaciones que el monocultivo de banano ha generado en su territorio.

Como su nombre lo indica, Zona Bananera está inundada de banano. Al no haber una temporada específica de cosecha, durante todo el año pueden verse los colores de este cultivo. El intenso verde del árbol frutal y el azul claro de las bolsas plásticas con agujeros que cubren el banano adornan los caminos que conducen a los corregimientos y veredas —divisiones administrativas rurales en Colombia— del municipio. No existe una sola vía en los alrededores de Orihueca, por ejemplo, que no tenga estos colores. Todo lo ocupa el banano.

Entre la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran los municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación, El Retén y Zona Bananera. Una microrregión dentro de la CGSM conocida como uno de los territorios bananeros más importantes de Colombia.

A pesar de que el cultivo de palma es el más grande en la CGSM, con aproximadamente 65 000 hectáreas sembradas, en los municipios de la denominada región bananera predomina el banano con por lo menos 13 000 hectáreas.

Tan solo el municipio de Zona Bananera tiene 10 802 hectáreas destinadas a este cultivo, según el informe de gestión de 2016 de la Asociación de Bananeros de Magdalena y La Guajira (Asabama). De acuerdo con los indicadores del Ministerio de Agricultura, este municipio es el cuarto productor de banano a nivel nacional y el primero en el departamento. Por eso, esta industria representa el 75% del empleo en el pueblo. “Aquí no hay otra fuente de trabajo, solo banano”, dice Blas Vicente Wolf, un habitante de la vereda Caño Mocho, en el corregimiento de Palomar, quien trabaja como jornalero en una de las fincas de este producto.

El cultivo en esa región no ha cambiado mucho desde aquel 6 de diciembre de 1928, cuando trabajadores de la United Fruit Company fueron asesinados, en la llamada Masacre de las Bananeras, luego de una huelga en Ciénaga, Magdalena, que duró casi un mes.

“El banano ha sido a la vez la fortuna y la maldición de esta región”, comenta Jacobo Grajales, doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, quien ha realizado numerosas investigaciones en el municipio de Zona Bananera. Para Grajales, esta fruta generó grandísimas ganancias durante más de un siglo, pero esta abundancia ha significado también escasez en los pobladores.

La industria de banano utiliza el agua de los ríos Frío, Tucurinca y Sevilla, que bajan de la Sierra Nevada y llegan a la Ciénaga para alimentar, por un lado, los distritos de riego de esta fruta y, por el otro, los reservorios o piscinas gigantes dentro de las fincas bananeras que acumulan el agua de los ríos en época de verano.

Esa misma agua es la que los habitantes de los corregimientos de Orihueca y Palomar necesitan para su consumo diario, pero que cada día es más escasa. “Desde hace como cinco años, cuando empezaron a cultivar banano para aquí, para este lado, nos estamos quedando sin agua. Nos cogen el agua y no nos dejan el servicio a nosotros, para bañarnos o para cocinar,” cuenta Wolf.

Los ríos han dejado de sonar porque el agua dejó de ser salvaje. Ya no choca con las piedras, ya no inunda los suelos ni baña los árboles que antes existían en la zona rural del municipio. Ahora el agua no corre, está acumulada en los reservorios y distritos de riego que domestican su uso, la cronometran, la miden y la controlan para regar los cultivos.

Esa agua que destinan a la irrigación de las plantaciones también afecta los ciclos naturales de la Ciénaga. En 2004, el diagnóstico del Ministerio de Ambiente alertó que “el aporte de agua dulce de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta se ha reducido, (…) debido a la excesiva demanda de agua de la producción bananera y el uso irracional de los cauces de estos ríos como vertederos de residuos sólidos”.

Trece años después, en el 2017, el informe de la Comisión Ramsar sobre la Ciénaga ratificó esta situación, y agregó que el empleo de agua para el distrito de riego de la zona bananera ha contribuido con “la muerte del manglar y la reducción de su capacidad natural de regeneración”.

La situación es tal que “con base en el análisis de imágenes satelitales se definió que entre los años 2013 y 2015, se perdieron 737 hectáreas de manglar, de las cuales, 543 están asociadas a procesos de deforestación. 630 hectáreas de manglar perdidos correspondían a la cobertura de bosque de manglar denso y pasaron a la categoría de bosque de manglar poco denso”, documenta, por otra parte, el informe de la Contraloría.

Agua al mejor postor

La producción de banano no es sencilla. La cosecha tarda de nueve a doce meses luego de la siembra de la planta. Los jornaleros ayudan a cortar y transportar el banano a la bodega, donde se empaca, se inspeccionan las frutas y se clasifican aquellas que van para exportación.

Las empresas comercializadoras de banano, como Dole, cuyos directivos actuales son también propietarios de varios predios en Zona Bananera, tienen que ser muy cuidadosas. Importadores como el Reino Unido no reciben bananos magullados, los prefieren frescos, por lo que los estándares de calidad en la producción y exportación deben ser altos.

Una de las condiciones para mantener estas exigencias es el riego adecuado de las plantas. Para ello, las asociaciones de distrito de riego Asotucurinca, Asosevilla, y Asoriofrío que tienen potestad sobre el uso del agua de los ríos, prestan sus servicios para la irrigación de este cultivo.

La Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag) se los otorgó. Esta entidad es quien administra, gestiona y controla los recursos renovables dentro del departamento, con excepción de la ciudad de Santa Marta y del área de Parques Nacionales Naturales. Ella tiene la autoridad de otorgar licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales dentro de su jurisdicción y también puede adelantar acciones para investigar y sancionar a los infractores ambientales.

Al cierre de la edición de este texto, Corpamag no había respondido al derecho de petición sobre la cantidad de permisos ambientales otorgados en el municipio de Zona Bananera. Tampoco informó sobre el número de distritos de riego, los metros cúbicos de agua que concesiona a dichos distritos, el número de bocatomas y el saneamiento de la propiedad dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, un estudio del Instituto Alexander Von Humboldt, centro de investigación ambiental financiado por el gobierno colombiano, estima que Asotucurinca cuenta con un área de 7300 hectáreas, que beneficia a 310 usuarios mayoritariamente palmeros. Asosevilla, tiene en su poder 6900 hectáreas destinadas a 400 usuarios principalmente bananeros. Mientras que Asoriofrío tiene un área de 5500 hectáreas que beneficia a 525 usuarios bananeros y palmeros.

Lo preocupante del crecimiento de esta industria en un área protegida, que en 2017 alcanzó 850 millones de dólares en exportaciones, es que no hay claridad sobre cuánto puede cultivar, dónde lo puede hacer y cómo puede disponer de los recursos. De hecho, no es claro si el cultivo mismo se ajusta a los lineamientos de protección ambiental que requiere el sitio Ramsar.

Incertidumbre total

Según documenta el informe de la Contraloría, “existe una limitación en el uso del suelo del humedal de la CGSM para actividades agrícolas conforme lo disponen las leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015”, que corresponden a los Planes Nacionales de Desarrollo de los dos periodos del expresidente Juan Manuel Santos.

La ley de 2015, por ejemplo, establece explícitamente, en su artículo 172, que “en humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar no se podrán adelantar las actividades agropecuarias de alto impacto ambiental ni de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales”.

Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Zona Bananera permite la agricultura y ganadería extensiva en prácticamente todo su territorio. En 22 370 hectáreas, de las 47 971 que componen el municipio, se pueden desarrollar estas actividades sin ninguna prohibición, en 12 712 con algunas restricciones y en 12 889 de manera muy limitada.

Aunque técnicamente las leyes tienen más peso sobre otras legislaciones, como el POT, la Ley 1450 y 1753 solo reglamentan el plan de acción del presidente de turno, por lo que permanecen vigentes hasta que termine su administración. Por esto, según los abogados del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el POT “no tendría ningún problema en seguir funcionando”.

Para Gabriela Eslava, abogada e investigadora de la ONG Dejusticia, el problema radica en que el Estado tiene un sistema de información donde se traslapan las actividades que se pueden hacer sobre un mismo territorio.

“Tienes el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas sobre un territorio y sobre este tienes también unos planes mineros sobre los cuales hay bloques petroleros para ser otorgados. Y, además, sobre esos bloques se sobreponen proyectos agrícolas. Tienes también un plan de vías y todo eso se sobrepone de manera legal. Se les olvida que en esos mismos territorios viven comunidades que dependen de los recursos naturales”, comenta Eslava.

Este choque de trenes entre la legislación requiere de un ordenamiento de la propiedad del municipio, que incluya las áreas naturales con las que cuenta, como humedales y playones, con el fin de tomar decisiones de política pública. Tarea que le corresponde a varias instituciones que no necesariamente están articuladas y tienen funciones distintas, algunas incumplen y otras tienen una capacidad de acción limitada.

Cada cinco años las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país. Esto permite identificar las mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. No obstante, “el proceso de actualización catastral que se realiza a nivel urbano y rural de todo un municipio, y en el inventario de la propiedad de la tierra, no se discriminan ni contabilizan las áreas naturales como ríos, playones y humedales”, comenta Milena Rodríguez Mora, ingeniera topográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, máxima autoridad catastral en el país.

Es allí donde entran las autoridades ambientales de la Ciénaga. En primera instancia está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien orienta la política pública. Luego sigue Corpamag, que lleva a cabo los lineamientos del ministerio y administra los recursos del territorio. Y finalmente está Parques Nacionales Naturales (PNN), que tiene jurisdicción únicamente en el Parque Vía Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta.

El Ministerio se comprometió a realizar una serie de acciones sobre la CGSM. Entre ellas, apoyar la actualización del Plan de Manejo del sitio Ramsar, apoyar los procesos de alertas tempranas de este complejo y apoyar la generación de información básica para la toma de decisiones informadas.

Sin embargo, aún no se tiene conocimiento sobre los avances en esta materia. Al cierre de la edición de este artículo, dicha cartera no había respondido un derecho de petición en el que se le pregunta por las políticas para la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de la ecoregión.

Con respecto a la Corporación, su gestión ha sido cuestionada por la auditoría de la Contraloría, donde se critican tanto los permisos que otorga, como la “dilación de los procesos administrativos sancionatorios ambientales”.

Para el ente auditor es preocupante la celeridad y efectividad con que se otorgan estas licencias ambientales, mientras que evidencia la lentitud con que Corpamag investiga y sanciona a los presuntos infractores. De hecho, el informe de la Contraloría reporta diez expedientes en los que la Corporación no ha avanzado en determinar las infracciones ambientales y sus responsables dentro de la CGSM.

La función de Parques Nacionales es limitada. Su jurisdicción se concentra en los municipios de Sitionuevo, Puebloviejo, Pivijay y Remolino, donde se encuentran las áreas naturales protegidas.

Luis Alejandro Bastidas, jefe del Área Protegida Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, comenta que “desde hace varios años, PNN ha adelantado estudios relacionados con el uso, ocupación y tenencia de predios al interior de las Áreas Protegidas”. Su función es administrar estas áreas y denunciar cualquier irregularidad que encuentren.

Así lo hicieron con el diagnóstico de este Santuario que reporta irregularidades en el ordenamiento de la propiedad, entre ellos, ocho adjudicaciones de baldíos —terrenos urbanos o rurales sin edificar o cultivar que forman parte de los bienes del Estado— que se hicieron luego de que el Santuario de Flora y Fauna fuera declarado como área protegida.

“No hay mucha claridad sobre los dueños de esas tierras, quién está usando el agua y si tiene derechos de propiedad o no. Ahí el tema de catastro es complejo. Nadie sabe muy bien de quién son esas tierras”, menciona Helena Durán, abogada y también investigadora de Dejusticia, quien trabajó en la construcción de la tutela por los daños ambientales y sociales a los pescadores de la CGSM.

Esta acción de tutela —mecanismo para la protección de derechos fundamentales en Colombia—, consistía en exigir a las autoridades ambientales una intervención pronta e integral de la Ciénaga. La degradación ambiental y progresiva de este ecosistema, según argumenta la tutela, ha afectado principalmente a los pescadores tradicionales pues su dieta e ingresos dependen de ella.

Siguen las consecuencias

Jaime Fernández es un campesino de la vereda Caño Mocho que cultivaba guayaba y mango en su parcela y compartía cultivos como yuca, maíz y ají con el resto de sus vecinos que también vivían en la vereda. Si alguno no tenía tierra suficiente, entre ellos se prestaban un pedazo de tierra para sembrar o compartían las semillas del cultivo transitorio para que nunca les falta de comer.

Desde que el agua del río Sevilla dejó de llegar en época de verano a la quebrada que utilizaban para su consumo diario, los cultivos empezaron a morir y con ellos las ganas de seguir viviendo allí. Como Fernández, varios campesinos de Caño Mocho empezaron a vender sus tierras desde hace ocho años y continúan haciéndolo. Algunos se quedaron en el corregimiento de Orihueca, mientras que otros se fueron para Santa Marta.

Toda la producción de banano dentro de la CGSM, su falta de regulación por parte de las autoridades ambientales y la falla en el ordenamiento de la propiedad ha generado cambios en el uso del agua que los habitantes notan, pero no pueden comprobar. “No hay estudios que puedan mostrarlo con certeza”, comenta Jacobo Grajales, investigador en ciencia política.

Para él, la falta de agua ha afectado a la población en lo económico y en lo social. “Este verano pasado muchos campesinos perdieron cultivos de banano, pan coger o frutales porque no tienen agua para irrigarlos. Esto ha generado el desplazamiento de una parte de la población hacia otras zonas del departamento o del país”. El investigador también afirma que “la falta de agua de los ríos los conduce a utilizar agua de pozo para su consumo básico. Este líquido presenta altos niveles de salinidad y está contaminado por el uso muy intensivo de productos químicos”.

“Si bien no existe un informe específico sobre el déficit hídrico del complejo lagunar de la CGSM, esto está ampliamente reportado en diferentes estudios por las condiciones propias del sistema”, comenta Luis ALejandro Bastidas, jefe del Santuario de Flora y Fauna. Sin embargo, para él, dicha degradación tiene que ver con “el cambio de uso de suelos para ampliación de la frontera agropecuaria por parte de privados”.

Así, sin una regulación debida del uso del agua y la tierra dentro de los municipios que componen la CGSM, como Zona Bananera, la situación puede empeorar tanto para el ecosistema, como para la población. Por eso, en 2016 se puso en marcha el “Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta”, en el cual se han desarrollado mesas de trabajo con las distintas instituciones que tienen injerencia en la Ciénaga para formular un Plan de Manejo.

Sin embargo, mientras estos planes avanzan en las altas esferas del gobierno, la comunidad de Orihueca y Palomar, y el resto de los habitantes del área rural del municipio, ven una amenaza en la expansión sin control del cultivo de banano. Si bien no ha habido amenazas ni presiones directas por parte de los dueños de las fincas bananeras, “ellos sin decirnos desocupe, nos están haciendo desocupar. Eso llamo yo una presión, porque nos quitan eso, nos quitan el poquito de agua, no podemos ni cultivar nosotros. Sin decirnos váyanse, uno voluntariamente se va”, concluye Wolf.

Actualizado el: Mié, 11/13/2019 - 15:32