Los reclamantes de una finca bananera en Magdalena, que han trabajado por más de 20 años en el lugar sin importar la violencia paramilitar, el narcotráfico y el abandono de los titulares del predio, piden que se les entregue las 201 hectáreas que hoy están en manos del grupo empresarial K’David.

Por: Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio

Varela es un corregimiento del municipio de Zona Bananera que está a dos horas de Santa Marta. El paisaje es casi uniforme: cultivos de palma que se cruzan con plantaciones de banano. Entre las calles polvorientas, el deficiente servicio de agua potable y la huella del conflicto armado, viven 65 campesinos que se han dedicado al cultivo de banano tipo exportación. Hace cinco años reclaman un predio ante la Unidad de Restitución de Tierras, a pesar de que han sido intimidados persistentemente.

Rubén Urreta es el líder social que encabeza el proceso que pretende la restitución de La Marcela y es el único que no teme ocultar su nombre. Fue uno de los empleados de la familia Dangond Noguera, primera propietaria de la tierra. Trabajó allí mientras el predio fue abandonado por los dueños, y a pesar de una masacre perpetrada por paramilitares en el año 2000, siguió cultivando banano en la finca. En 2015 llegaron al corregimiento de Varela rumores de que era posible recuperar las tierras despojadas o abandonadas a causa del conflicto armado. En esas está Rubén y su gente, pero el camino ha sido tortuoso.

Urreta es el único líder de Varela que cuenta con medidas de seguridad proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección. Tiene escolta, un vehículo, un celular y el botón de pánico que podría activar en caso de un inminente peligro. Su liderazgo lo ha hecho blanco de amenazas desde que empezó el proceso en la Unidad de Restitución. En junio de 2019 unos hombres llegaron a su casa dispuestos a matarlo. Ese día el líder se escondió en la vivienda de otro reclamante de La Marcela. Sus hijas recibieron la amenaza. Urreta ha interpuesto denuncias por amenazas ante la Fiscalía. La entidad investiga el caso aunque todavía no ha podido esclarecer de dónde vienen las agresiones contra el líder.

Rutas del Conflicto, en alianza con La Liga Contra el Silencio, investigaron cómo la finca La Marcela, ubicada en Varela, pasó de manos de los Dangond Noguera, una familia con un importante poder regional –con miembros acusados de narcotráfico– a familiares de Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros de las AUC, que controlaba el tráfico de drogas en los Llanos Orientales.

Para esta investigación el objetivo era ir hasta La Marcela, pero poco antes del viaje algunos habitantes advirtieron que era mejor desistir porque no había garantías de seguridad para recorrer el camino. Según sus testimonios, atravesar partes del municipio requiere el acompañamiento de la Policía. Las entrevistas a los campesinos se hicieron en Magdalena, pero lejos de sus viviendas por seguridad y para que no fueran identificados.

Zona Bananera es un municipio que cuenta con un único medio de comunicación local y donde las comunidades prefieren guardar silencio por miedo a represalias de grupos armados y bandas delincuenciales. Debido a esta situación en la región, en octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para el municipio debido al incremento de acciones violentas y amenazas a líderes sociales y sus organizaciones.

Una historia de miedo

En el año 2000 los paramilitares perpetraron una masacre contra sindicalistas y ocupantes de del predio mientras era propiedad de los Dangond. El predio pasó luego a manos de los K´David, otra familia poderosa dedicada a la producción y exportación de banano en el Magdalena. Los K’David representan en la región a la compañía estadounidense Dole Food Company, empresa que fue demandada en los Estados Unidos por campesinos de la zona bananera argumentando que la empresa estaba involucrada en asesinatos a sindicalistas y financiaba grupos paramilitares. En 2016 un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, desestimó la demanda colectiva sin posibilidad de un nuevo juicio.

Aunque los campesinos nunca han sido propietarios de la finca, insisten en que durante los seis años que ocuparon el predio invirtieron dinero en distintas construcciones, al tiempo que mantuvieron los cultivos de banano. Por eso hoy reclaman La Marcela. Ellos sostienen que la violencia que padecieron en esas tierras y los salarios que les quedaron debiendo los Dangond Noguera les da el derecho a reclamar como suyas las 201 hectáreas. La Unidad de Restitución de Tierras reporta que desde 2015 ha tramitado ocho solicitudes en Guacamayal, Riofrío, Varela y Orihueca, corregimientos de Zona Bananera .

El abogado Alfonso Lozano, del Observatorio de Restitución y Regulación de la Propiedad Agraria de la Universidad del Rosario, conoció el caso, y explicó que los reclamantes no figuran como amos y señores del predio ya que la tierra siempre tuvo dueño, y los campesinos tenían presente quién era el propietario. Sin embargo, precisa que sí serían tenedores de la finca, una figura que aplica para cuando a pesar de que la propiedad no es de los ocupantes, sí es cuidada y usufructuada por ellos. Nadie más lo hace.

“La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no es muy clara cuando se trata de tenedores. La ley contempla a propietarios y poseedores”, dijo Lozano. Sin embargo, en 2015 la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena aceptó tramitar el caso. Los reclamantes hicieron obras físicas dentro del predio, por lo que el abogado argumenta que el Tribunal Especializado de Tierras de Cartagena podría cambiar la figura de tenedores a poseedores durante el proceso.

En 2018 este mismo Tribunal negó la solicitud de restitución de tierras a campesinos de la finca Diana María, en el municipio de la Zona Bananera. La decisión se basó en que los reclamantes, en los años que estuvieron en el predio, no hicieron mejoras como “cerramiento, construcción de viviendas, corrales para animales o incluso actos de señor y dueño, tales como el pago de servicios o del impuesto predial”, según la Ley de Restitución de Tierras. Por ello, el juez determinó que los campesinos actuaron como tenedores y no poseedores.

Para los reclamantes de La Marcela ha sido todo un reto demostrar que el contexto particular en que vivieron, tras la masacre del 2000, y las mejoras que hicieron en el predio, son argumentos para que el Tribunal los acepte como poseedores de la tierra. El abogado Lozano explica que “por la situación de violencia que sufrieron dentro de la finca puede haber una reclamación por la tierra y que se les restituyan otros derechos”.

“Sabemos que el proceso es largo. Lleno de trabas, pero aquí estamos esperando nuestra tierra”, señala el líder Urreta. En 2015, un mes después de que solicitaran ante la Unidad de Restitución de Tierras de Magdalena la propiedad de La Marcela, el juez citó a declarar a todos los campesinos que reclaman el predio.

“Nosotros no queríamos hablar. Teníamos miedo de lo que nos fueran a preguntar. Mi papá se murió, y yo soy quien conoce todo el caso, pero después de las masacres no podíamos hablar”, dice una de las reclamantes, quien pide no ser identificada por temor a represalias. Urreta buscó el apoyo de funcionarios de la Unidad de Restitución para que le explicaran a sus compañeros lo importante que era testificar. Finalmente declararon 62 personas, pero faltaron algunos y deben hacerlo todos.

Los dueños en los papeles

En los años 80 las tensiones políticas y de seguridad trajeron consigo la caída de la producción de banano en Urabá. Por un lado, la intensidad del conflicto armado y las condiciones laborales de los campesinos propiciaron la conformación de los sindicatos; y por el otro, las empresas bananeras e inversionistas extranjeros se movieron del Urabá antioqueño para el Magdalena. Lo mismo ocurrió con el movimiento sindical. En Zona Bananera actuaban paramilitares llamados ‘Los Rojas’, que junto a poderes locales comenzaron a señalar a los líderes sindicales, diciendo que eran guerrilleros, como lo cuenta un artículo de Verdad Abierta.

Tras la caída del auge del banano en el Urabá antioqueño, la familia Dangond Noguera fortaleció la producción y exportación de la fruta en otra región y compró al menos cinco fincas en el municipio de Zona Bananera, en las décadas de los años ochenta y noventa. Por su parte, Armando Enrique Dangond Noguera compró seis predios a Manuel Vives Hernández y a los hermanos Mohamed y Siad K´David, el 20 de noviembre de 1986 como se registra en el certificado de Tradición y Libertad. Dangond Noguera englobó los predios y los convirtió en uno solo, al que llamó La Marcela, en honor a su hija Marcela Cecilia Dangond Fernández de Castro.

Los reclamantes recuerdan que Víctor Dangond Noguera, hermano de Enrique y quien fue investigado en los años noventa por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos sindicalistas de fincas bananeras, llegó a comunicarles que el predio en el que trabajaban había sido comprado por su familia.

Según un documento de análisis de contexto de la Unidad de Tierras, obtenido por Rutas del Conflicto y La Liga, los Dangond llegaron al predio con el propósito de blanquear fortunas, comprando tierras e invirtiendo en el negocio de la exportación de banano. Y lo hicieron tras el final de la bonanza marimbera, la gran producción y exportación ilegal de marihuana de los años setenta.

El proceso de expansión y consolidación de la tierra por parte de los Dangond Noguera continuó en 1989 con la compra de dos predios más que Armando Enrique sumó a La Marcela. El 16 de diciembre del mismo año, y con un capital de 50 millones de pesos, constituyó la sociedad de inversiones Cear & Cía para manejar la finca.

Armando Enrique y su esposa Cecilia Fernández de Castro eran los propietarios de la empresa que a su vez fue la dueña del predio desde 1991 hasta el 2001 (Ver certificado de Tradición y Libertad). Durante todo este tiempo, los trabajadores que hoy reclaman la finca, continuaron laborando en La Marcela.

El inicio de esta sociedad fue clave para el proceso laboral que llevaron los reclamantes de La Marcela. La caída de las exportaciones de banano desde los años noventa, el recrudecimiento de la violencia y los problemas judiciales de algunos miembros de la familia Dangond, investigados por narcotráfico, llevaron a que Armando Enrique Dangond saliera del país dejando la finca en manos de su esposa Cecilia Fernández de Castro.

Los reclamantes, trabajadores de la familia Dangond, recuerdan que en 1991 empezaron los incumplientos en el pago de los salarios, lo que desencadenó en un cese de actividades y la presentación de un pliego de peticiones.

En el tiempo en el que la empresa fue dueña del predio, estuvo embargada en dos ocasiones por pleitos laborales entre Cecilia Fernández de Castro y los trabajadores de la finca. Estos procesos no prosperaron. El embargo terminó y la propiedad fue devuelta a Cear & Cía.

En 1994 La Marcela quebró en manos de la esposa de Armando Enrique Dangond debido a la poca experiencia en la administración de la finca y la caída del precio del banano. Mientras, el sindicato Sintrainagro exigía mejores condiciones laborales y el pago de dos meses de salario atrasados.

“Enrique Dangond se fue a España y la finca se fue en picada. Los dueños dejaron de venir y la poca interlocución que teníamos fue con el hermano del dueño, Víctor Dangond”, afirmó uno de los reclamante de La Marcela, que prefirió no ser identificado.

La producción en la finca se paralizó. Los campesinos no tenían trabajo y tampoco podían conseguirlo porque las fincas bananeras preferían no contratar personas afiliadas al sindicato. Junto a Sintrainagro llevaron el caso a la oficina de Inspección del Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga. Magdalena. En audiencia pública, Cecilia Fernández, representante legal de Cear & Cía, y los trabajadores, llegaron al acuerdo de hacer el corte de consumo, es decir, sacar el banano que no cumple con los estándares de exportación, venderlo y repartirse las ganancias entre los campesinos para pagar las deudas laborales.

Así las cosas, la familia Dangond no volvió al predio desde 1994. Armando Enrique Dangond Noguera se fue a España tras ser investigado por narcotráfico. A partir del acuerdo con Cecilia Fernández y la ausencia de tierra propia, los trabajadores empezaron a sembrar en La Marcela. Treinta campesinos cercanos al sindicato se organizaron y comenzaron a cultivar banano para la venta, según cuentan los reclamantes. Ellos fueron conocidos como “el grupo de los treinta”. Se asentaron en un pedazo del predio de más o menos 80 hectáreas y conformaron la cooperativa Cooinagivar. “Nosotros preferimos sembrar para nuestras familias”, explica uno de los reclamantes. Los demás prefirieron mantenerse individualmente, dividiéndose la finca entre tres o cuatro hectáreas para cultivos de pancoger. Así lo hicieron hasta el año 2000.

Pocos días antes de la masacre de La Marcela, tras los seis años de trabajo interrumpido de la tierra por parte de los campesinos y sin que durante ese tiempo se supiera de los Dangond, apareció Eduardo Alberto Noguera, primo de Armando Enrique, para decirles que la finca había cambiado de dueño. Según el certificado de Tradición y Libertad, para el año 2000, Eduardo Noguera era el representante legal de Cear y Cía, y le vendió la finca a Ana Varón. Como está consignado en los documentos del proceso que tiene la Unidad de Tierras, según los testimonios de los habitantes de Varela y declaraciones de paramilitares, Varón llegó al predio el 20 de marzo del 2000 para anunciarles que La Marcela entraría a la venta por una deuda de 2.000 millones de pesos que tenía Armando Enrique Dangond con un paramilitar que le decían ‘El paisa’.

Ana Varón amenazó con desplazar a los campesinos si no salían del predio. Días después, llegó un carro a La Marcela con una mujer que se identificó como funcionaria de la Fiscalía y que les notificó que debían salir. “Nos dijo que por las buenas o por las malas nos fuéramos, porque ya estábamos en la mira de los paramilitares, y si seguíamos ahí nos iba a costar la vida”, afirmó uno de los reclamantes que prefiere mantener su nombre en el anonimato por posibles repercusiones al proceso y por condiciones de seguridad.

Los miembros de la cooperativa denunciaron el 22 de marzo del 2000 las amenazas recibidas ante la Fiscalía y continuaron ocupando el predio. La institución pudo determinar, a través de la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, que el carro en el que llegó la supuesta funcionaria era en ese momento de Josefa Elena Dangond, hermana de Enrique Dangond, según documentos que la Unidad Nacional de Tierras tiene en su poder.

La masacre del 2000

La cooperativa de los extrabajadores de los Dangond seguía en funcionamiento. Cooinagivar ya negociaba la comercialización del banano con otras empresas y lograron ahorrar 240 millones de pesos. “Nosotros llegábamos a El Tiempo (como también se conoce a la finca La Marcela) como a las seis de la mañana a trabajar, exactamente a la empacadora”, recordó el líder Rubén Urreta.

La mañana del 8 de septiembre del 2000 fue igual. Los primeros en llegar a la finca fueron sorprendidos por 30 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Mauricio de Jesús Roldán, alias ‘Julián’, comandante del Grupo Urabá, y William Rivas, alias ‘Cuatro Cuatro’, al mando del Frente Víctor Villarreal.

“Íbamos llegando a la finca y nos quitaron la cédula. Nos hicieron acostarnos boca abajo, uno al lado del otro. Pasaban las armas por nuestras cabezas mientras preguntaban por Benjamín, por Luz Marina y por los demás líderes de la cooperativa. Yo me salvé de milagro”, recuerda Urreta. Según varias versiones de los reclamantes y extrabajadores, los paramilitares llegaron con una lista buscando a cinco personas: Benjamín Castillo, representante legal de la cooperativa; Luz Marina Rúa, su nombre encabezaba la demanda laboral a los Dangond; Gumersindo Zúñiga, Jesús Charry Rivera y Ramón Gómez Barros, trabajadores de La Marcela y desde que Armando Dangond se fue a España.

A las personas que estaban en la lista los apartaron del grupo para llevarlos al cultivo de banano. Ahí los fusilaron uno a uno mientras les decían que “esta tierra tenía mala procedencia y estaba siendo reclamada por una persona que venía de parte de Miguel Arroyave”, según el testimonio que dio en audiencia libre alias “Julián”, como parte del proceso de desmovilización de paramilitares en Justicia y Paz. Luz Marina Rúa se salvó porque ese día no fue a trabajar.

De acuerdo con la información de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, en las versiones rendidas por alias ‘Julián’, la masacre contra el sindicato ocurrió por orden de alias ‘Cuatro Cuatro’ y ‘Jorge 40’, que recibió 140 millones de pesos para entregar las tierras. Según el testimonio, el dinero fue pagado por Diana Toro, como representante legal de una empresa llamada Inversiones Manglar.

En 2011, National Security Archive, una organización no gubernamental de Estados Unidos que investiga y publica información desclasificada, reveló la documentación que muestra que Chiquita Brands, competencia de la bananera Dole, hizo pagos a paramilitares a cambio de seguridad. Entre los archivos se encuentra una conversación de los directivos de la filial en Colombia de Chiquita, Banadex, en la que hablan de Inversiones Manglar como una empresa ficticia creada por paramilitares en Santa Marta con el fin de recoger los pagos por la seguridad de Chiquita y otras empresas bananeras.

Durante los dos meses siguientes a la masacre, el grupo armado siguió en la finca. Tras el asesinato de los líderes sindicales y representantes de la cooperativa, la comunidad se desestabilizó. Algunos se desplazaron a Santa Marta y otros buscaron trabajo en otras fincas. Sin embargo, como lo narra Rubén Urreta, los paramilitares mandaron a llamar a los sobrevivientes de la masacre en La Marcela y los obligaron a trabajar, a sembrar guineo. “Tuvimos que ir. Nos dijeron que ellos sabían dónde estábamos viviendo”, dice Urreta.

En medio de la violencia paramilitar de la región, los trabajadores llevaban un proceso laboral contra la empresa de Armando Enrique Dangond, Cear & Cía, para que les reconocieran sus años de trabajo. Cuatro días después de la masacre, el abogado de los extrabajadores que llevaba el proceso renunció por amenazas.

Apenas un mes después del sangriento episodio, Eduardo Noguera, primo de Armando Noguera y representante legal de Cear & Cía en su momento, solicitó a la juez Tercera Laboral acabar con el proceso de la demanda. El 23 de octubre del 2000, el juzgado falló a favor de los Dangond al notificar que el representante legal de Inversiones Cear & Cía no era Enrique Armando, primer dueño de La Marcela y quien había creado la empresa para la administración de la finca. Una vez más los campesinos no pudieron reclamar sus sueldos y prestaciones por haber trabajado en la finca.

Además, días después de la masacre, como lo denuncian los reclamantes y está consignado en documentos de la Unidad de Restitución de Tierras, la cooperativa que habían conformado los campesinos cambió de junta directiva. Ninguno de los extrabajadores recuerda haber modificado los estatutos en la Cámara de Comercio. Se posesionaron personas que ellos no conocían y el dinero que tenían ahorrado también desapareció, según las certificaciones de Cámara de Comercio de la cooperativa. Algunos testimonios de los reclamantes coinciden en que estas acciones fueron coordinadas por los paramilitares que perpetraron la masacre.

Desde 2001 hasta el 2007 la finca tuvo cinco dueños. Los campesinos que fueron obligados a trabajar después de la masacre nunca los conocieron, pero continuaron trabajando. No sabían sus nombres, solo tenían contacto con el administrador. “Nosotros solo vimos a Nicolás Arroyave. Él manejaba la finca”, afirma el líder Urreta. Al buscar este nombre aparecen varias investigaciones periodísticas que lo identifican como primo de Miguel Arroyave.

Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’, desde su infancia fue amigo de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y se convirtió en el principal traficante de insumos químicos para el procesamiento de cocaína en los Llanos Orientales. En 2001, tras un tiempo en la cárcel por enriquecimiento ilícito, se vinculó a las ACCU. Al poco tiempo llegó a ser la cabeza del Bloque Centauros, que delinquió entre los departamentos del Meta, Casanare y Vichada. En 2004 fue asesinado por sus propios hombres en medio de las negociaciones de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Cuando alias ‘Arcángel’ manejaba el narcotráfico en los Llanos conoció a Óscar Hernando Vanegas Avala, oriundo de Villavicencio y exparamilitar del Bloque Centauros. Según el certificado de Tradición y Libertad, Ana Varón fue por pocos días la dueña de La Marcela. En ese corto periodo Varón le otorgó un poder conferido por la Notaria 19 de Cali a Vanegas Avala para que se encargara de la futura venta de la finca. En octubre de 2001 la tierra fue vendida a Carlos Alberto Ospina Cardozo por 370 millones. Después de un año, Carlos Ospina le hizo el traspaso a Freddy Hernán Ospina y este a Ulises Cardozo y a Blanca Ospina de Cardozo.

En junio de 2015 una juez determinó que la esposa de Miguel Arroyave, Martha Cardozo, su hija y seis familiares cercanos diseñaron una estrategia para transferir bienes obtenidos con dinero del narcotráfico y el paramilitarismo a terceros. Martha Cardozo, como lo muestra la sentencia, era familiar de Ulises Cardozo, propietario de La Marcela hasta 2007.

En los documentos del proceso por testaferrato y lavado de activos se muestra que Martha Cardozo pagaba y recibía bienes de deudas de Miguel Arroyave. Llama la atención que al revisar los certificados de Tradición y Libertad de algunas propiedades, estas estuvieran a nombre de Blanca Ospina de Cardozo, esposa de Ulises Cardozo y propietaria de La Marcela.

La Marcela a manos de los K'David

Los campesinos duraron seis años trabajando la tierra y ocupándola hasta que llegaron los paramilitares. Fueron obligados a trabajar por otros siete años bajo la orden del administrador Nicolás Arroyave, hasta que se enteraron de que la finca había sido vendida a una compañía. En 2007 la empresa Canali S.A.S., propiedad de Servicios Administrativos Bananeros (SAB), le compró la finca La Marcela a Ulises Cardozo, familiar de la esposa de Miguel Arroyave, por 3.000 millones de pesos. El predio se compró a ese valor a pesar de que Ulises Cardozo y su esposa la compraron por 260 millones de pesos tres años antes.

En la actualidad, la mayoría de las empresas productoras, comercializadoras y exportadoras de banano pertenecen a la casa matriz Servicios Administrativos Bananeros S.A.S., propiedad del grupo K´David, en cabeza de Riad K´David, quien también es representante de Técnicas Baltime de Colombia S.A., filial de Dole Food Company.

En medio de las declaraciones de varios paramilitares en Justicia y Paz, alias ‘Tijeras’ contó que las AUC recibían anualmente 70 mil pesos por hectárea sembrada de banano de las empresas, incluida Dole Food Company, con el fin de garantizar seguridad al negocio de la producción y exportación de banano. Varios habitantes de la comunidad del municipio de Zona Bananera iniciaron un proceso judicial en Estados Unidos contra la multinacional por financiar grupos paramilitares, basándose en las declaraciones de los paramilitares. “Cuando comenzó el proceso fue porque alias ‘Tijeras’ habló y demandamos a Dole. Ellos se fueron de Zona Bananera. Se desaparecieron todos los logos de Dole y donde funcionaban las oficinas ahora está la familia K´David”, aseguró uno de los reclamantes.

Rutas del Conflicto y La Liga consultaron al abogado penalista Francisco Bernate si existía alguna responsabilidad de Servicios Administrativos Bananeros (SAB) al comprarle La Marcela a posibles testaferros de Miguel Arroyave. Según Bernate, la empresa no habría incurrido en ningún delito, sin embargo, dijo que si la justicia determinara que el predio fue adquirido con dinero del narcotráfico, por parte de los familiares de Arroyave, podría comenzar una extinción de dominio. El penalista aclaró que sería un caso independiente del que llevan los reclamantes ante la Unidad de Tierras.

Para esta investigación se intentó, sin éxito, contactar a Riad K´David. También se buscó a las empresas que él representa, y quien respondió a las llamadas y mensajes fue Daniel Rivera, uno de los socios directores de la agencia Modum. Esa empresa, dijo, lleva las comunicaciones de Técnicas Baltime-Tecbaco, la representante de Dole en Colombia, y tiene los mismos socios que SAB. Rivera solicitó un cuestionario para enviarlo el área legal de las bananeras.

Las preguntas enviadas buscaban aclarar la relación entre SAB, Tecbaco y Canali S.A.S, dueña de La Marcela, y conocer la postura oficial ante el proceso que inició la Unidad de Restitución de Tierras. Además, se consultaba si esas empresas conocían que los dueños anteriores del predio eran Blanca Esneda Ospina y Ulises Cardozo, que estuvieron involucrados en un proceso de testaferrato a Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’. En una comunicación fechada el 12 de marzo de 2020, SAB no contestó ninguna de las preguntas y argumentó que “la información solicitada puede intervenir de manera directa en la decisión de un proceso judicial en curso ante la Unidad de Tierras”. “No daremos respuesta”, indica el documento firmado por Javier Pomares Medina, gerente de SAB.

Un proceso estancado

El Tribunal no acaba aún de aclarar el derecho de propiedad que tienen los campesinos reclamantes, entre otras cosas, porque tres de ellos no se presentaron a rendir la declaración y la Unidad de Restitución de Tierras necesita abordarlos a todos y cumplir este paso para evaluar si cada persona cumple con las condiciones necesarias para incluirlo en la solicitud de restitución.

Durante 2019 el proceso en la Unidad no avanzó. No se expidieron nuevas citaciones para los tres campesinos. Sin la documentación completa, que incluye las declaraciones, el Tribunal de Tierras de Cartagena no puede resolver el caso. “Yo llamo a la Unidad y la señorita abogada no me contesta”, afirmó el líder Rubén Urreta.

La Marcela se diferencia de otros casos de reclamación en Zona Bananera por una cosa: el abogado fue asignado por la Unidad y la entidad ha cambiado tres veces de abogados durante el proceso. Urreta y los demás reclamantes están a la espera de conseguir el apoyo de una organización que les brinde un abogado o que la Unidad les dé respuesta más rápidamente.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio quisieron conocer la versión oficial de la Unidad de Tierras de Magdalena y preguntar concretamente cómo fue el proceso de la solicitud de restitución de La Marcela durante 2019 . El 8 de febrero de 2020 se contactó vía telefónica con la funcionaria que lleva el caso, quien respondió que por protocolos de la institución no podía referirse a un caso en proceso. De igual manera, se enviaron dos correos electrónicos al director de la Unidad, Leonardo Guevara Marín, con fecha de 12 y 14 febrero, los cuales no fueron respondidos.

“Puede que ganemos el proceso con la Unidad de Tierras, pero la lucha no acaba ahí. El Tiempo (La Marcela) se lo quitarían a los K´David, pero ¿quién nos garantiza que la historia no se repita? ¿Qué no nos vuelvan a sacar?”, dijo uno de los reclamantes que pidió omitir su nombre.

Hoy en día, algunos de estos campesinos trabajan para las empresas de los K’David porque han dedicado su vida a las plantaciones de banano y esta familia posee la mayoría de estas fincas en la región. De ganar la reclamación de La Marcela, que estaría rodeada de otras propiedades del clan, se enfrentan a otro dilema: necesitarán acceso al agua para comercializar el banano que produzcan y, según documentó Rutas del Conflicto en otra investigación, el grupo K´David tiene más del 47% de las concesiones de agua en Zona Bananera.

La mayoría de los reclamantes de La Marcela superan los 60 años y esperan disfrutar de la finca lo que les resta de vida como propietarios.

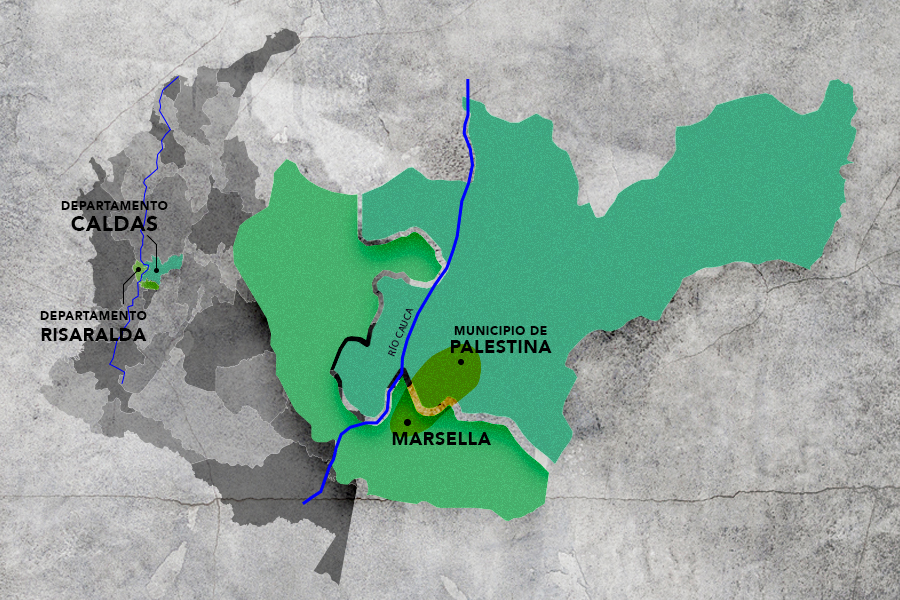

El Cementerio de Marsella cuenta con más de 350 personas no identificadas. Hasta la fecha se ha hecho una comisión para la identificación de los cuerpos. Foto por: Álvaro Avendaño

El Cementerio de Marsella cuenta con más de 350 personas no identificadas. Hasta la fecha se ha hecho una comisión para la identificación de los cuerpos. Foto por: Álvaro Avendaño