- El desplazamiento forzado no solo deja sentimientos de destierro o soledad, las afectaciones son mucho más profundas.

- En Colombia existen varios estudios sobre el desplazamiento en el conflicto armado, pero poco se conoce sobre las afectaciones que pueden tener las víctimas de estos hechos en su salud mental. Esto, ha llevado a que sea un tema completamente ignorado y a que las víctimas tengan que lidiar solas con sus pensamientos y sentimientos.

Por: Luciana Rodríguez e Isabella Amador

“Usted teniéndolo todo, su alimento, su tranquilidad... todo lo que usted pudo hacer en 50 años lo pierde en tres o cinco minutos y queda con una mano delante y otra detrás”. Así inicia contando su historia Andrés Narváez, campesino que sin saber leer y escribir ha compuesto más de 200 canciones inéditas acerca de la vida, la naturaleza, la tierra, el amor y las mujeres. Aunque recuerda cómo se sintió, no entrega detalles, pues no quiere traer a su memoria los recuerdos de un desplazamiento forzado que aún le duele.

Don Andrés no menciona exactamente dónde era su anterior hogar, solo recalca que tuvo que bajar de la montaña con prontitud para buscar un nuevo lugar donde pudiera estar con su familia. Actualmente, vive en Ovejas (Sucre), después de vender una vaca, pudo comprar un terreno allí donde antes vivía con su familia, pero ahora terminaron siendo solo él y su hermano, puesto que estos hechos dejaron un estrago irremediable, fruto del temor. Ambos hermanos se separaron de sus esposas.

Ovejas es un municipio de Sucre que queda en los Montes de María, una región montañosa que además comprende otros municipios de Bolívar, en el Caribe colombiano. La región ha estado marcada por la violencia proveniente de paramilitares, guerrilleros y la fuerza pública.

La historia de don Andrés, entonces, es frecuente en los Montes de María y los impactos del desplazamiento son evidentes en esta zona donde la tierra es la causante de grandes problemas porque quien la controla tiene el verdadero poder a pesar de que no sean sus dueños. Montes de María es un amplio territorio fértil de tradición agrícola y ganadera con una ubicación geográfica que comunica a buena parte del país con la región Caribe y algunos de sus principales puertos.

Estas características, han generado una lucha por la tierra entre los movimientos campesinos, actores armados y grandes empresas. Cada uno de estos buscan tener un control de los terrenos para fines diferentes: sustento diario y familiar, negocios ilegales, explotación de la tierra, entre otros. Estas luchas se han gestado a través de masacres, desplazamientos y acciones violentas contra los campesinos que viven allí.

A pesar de que existen varios estudios sobre el desplazamiento en el conflicto armado en Colombia, poco se conoce sobre las afectaciones que pueden tener las víctimas de estos hechos en su salud mental, por eso la importancia de abordar este tema. Como explica el estudio Trastornos mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en tres ciudades de Colombia realizado por la Universidad CES de Medellín, en 2018, los datos sobre salud mental en la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia son escasos.

La Nación desplazada

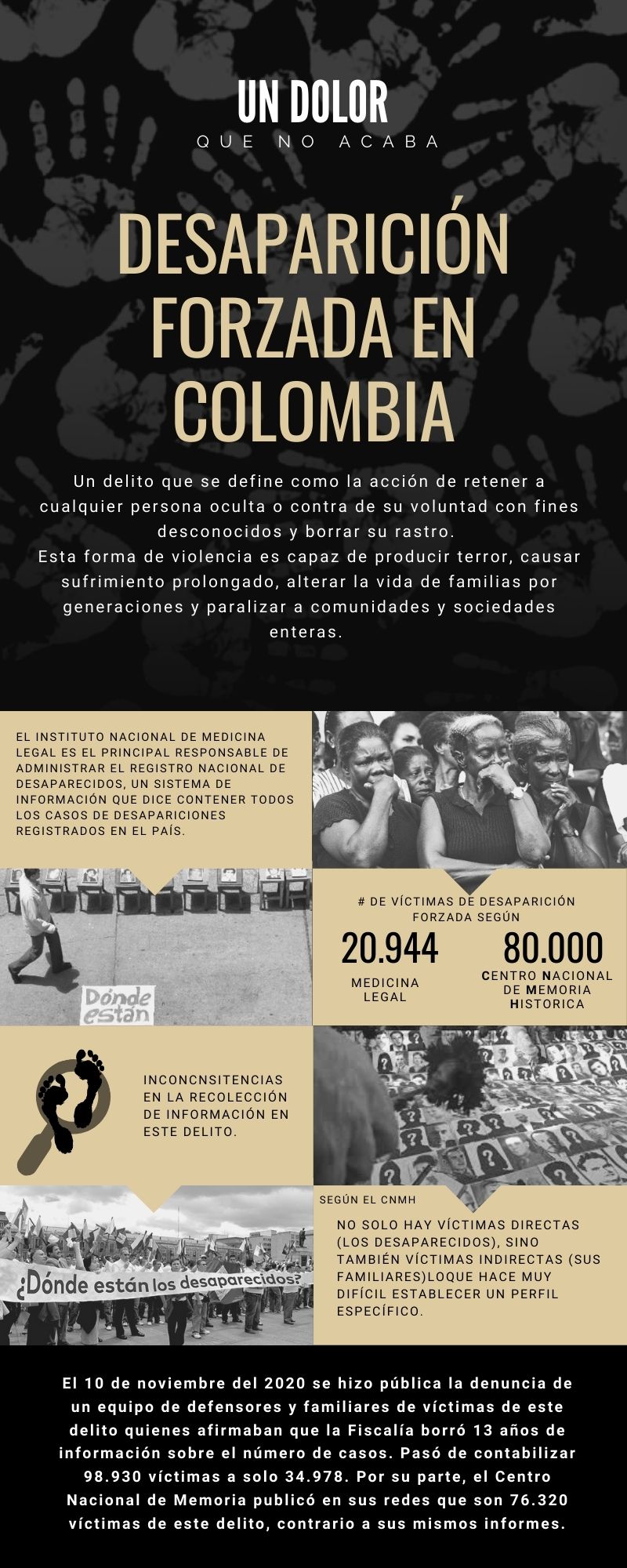

Según el informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia, Una Nación desplazada, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2015, en el país hay al menos más de seis millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Como apunta el informe, la razón de que exista este fenómeno es clara: Colombia sufre de un problema agrario persistente con una historia permeada por el difícil acceso a la tierra y la lucha por el territorio. Así, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza y, en ese sentido, en el 99 por ciento de los municipios se han presentado casos de desplazamiento.

Este hecho, además, continúa sucediendo, la firma del Acuerdo de Paz en 2016 no bastó para que este conflicto cesara en Colombia. Según cifras brindadas por la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, entre enero y noviembre de 2018, más de 30,517 personas fueron desplazadas de manera interna en Colombia. Así, desde 1985 hasta 2018, 7,7 millones de personas han sido internamente desplazadas en el país.

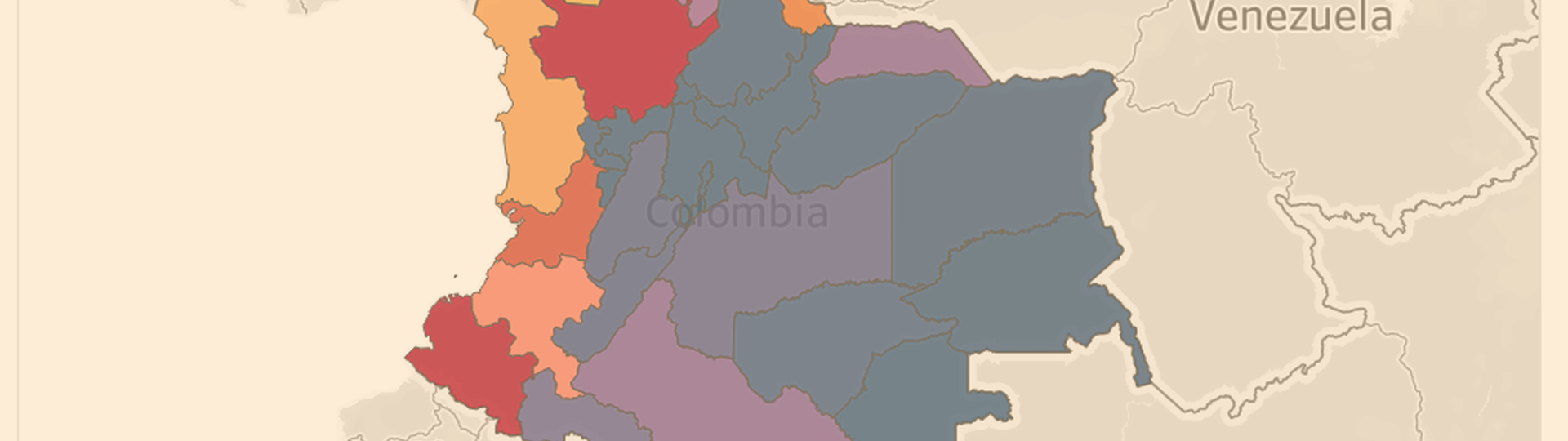

Además, las cifras de la Unidad de víctimas refuerzan la gravedad de la situación actualmente en el país. En 2019, hubo más de 74.000 casos de desplazamiento forzado en Colombia, siendo Antioquia el departamento con el mayor número de casos. Si quiere saber más sobre el número de casos, por departamento, que se produjeron en ese año, pase el mouse por encima del mapa.

Concretamente, como explicó a ACNUR la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas (UARIV) Viviana Ferro, “Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que la población de Costa Rica. En algunas zonas del país aún no paran los desplazamientos forzados”. Por eso, como lo evidencian las cifras de ACNUR, de la Unidad de Víctimas y el informe del CNMH, no es excesivo considerar a Colombia como una Nación desplazada.

Así, este fenómeno ha afectado a miles de poblaciones del país y ha dejado muchas huellas en su salud mental. El estudio de la Universidad CES significó un avance para el conocimiento de estos impactos. La investigación encontró que los trastornos mentales más comunes, entre la población víctima de desplazamiento forzado, son: la fobia específica (es decir, miedo a objetos o situaciones puntuales), la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad, los trastornos de conducta y el déficit de atención. Estos hallazgos se hicieron a partir de una encuesta aplicada a 1.206 personas entre los 13 y 65 años, que fueron víctimas de desplazamiento forzado por distintos actores hace menos de 10 años y llegaron a las 3 ciudades con mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia (según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento): Bogotá, Medellín y Buenaventura.

Los resultados del estudio se pueden evidenciar en el testimonio de don Andrés, él siente un miedo constante a tener que vivir nuevamente una situación de desplazamiento, siente miedo a ser despojado de su tierra otra vez. Jorge González, director de la especialización en intervención psicológica en situaciones de crisis de la Universidad San Buenaventura, ha trabajado en atención en crisis a víctimas y específica que en la mayoría de las intervenciones y estudios en los que ha estado, el trastorno de estrés postraumático es uno de los más frecuentes en las víctimas. “La característica de este trastorno es que cuando la persona se ha visto sometida a un estrés muy grande genera un choque y una angustia (intermitente) que le vuelve de pronto”, dice González.

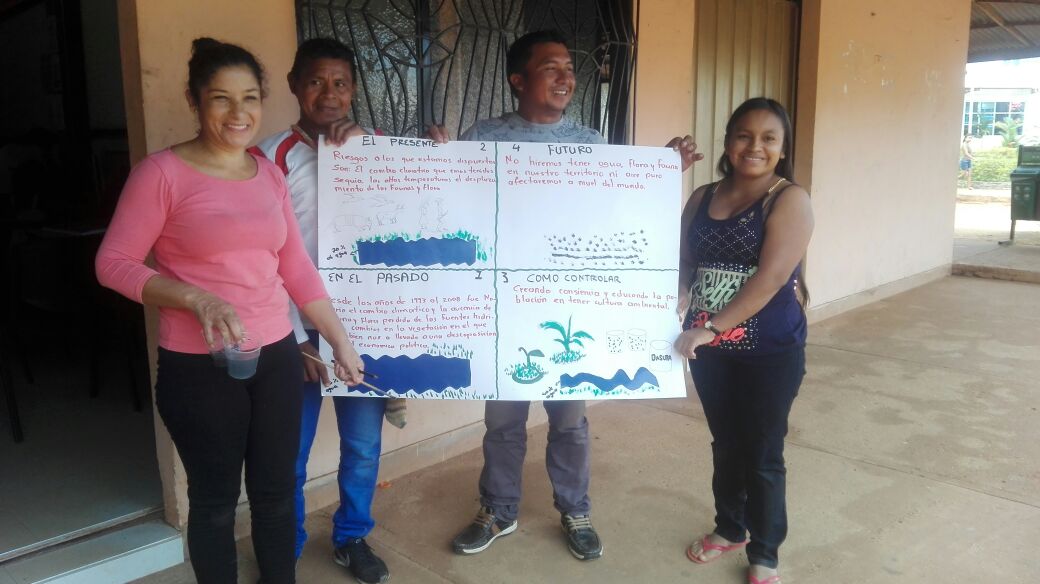

Imagen de algunos de los talleres que ha organizado la Universidad San Buenaventura en diferentes territorios del país.

Crédito: Universidad de San Buenaventura, corporación impacto vital y financiado por la USAID.

Además, este trastorno y la angustia que genera puede relacionarse también con la fobia específica cuando, por ejemplo, alguien que ha sido desplazado “oye un helicóptero y ahí mismo reacciona porque sabe que después del helicóptero viene el problema”, asegura González. Entonces así, cualquier sonido relacionado le va a recordar al momento y le va a generar angustia y fobia a la persona además del mismo estrés postraumático.

El desplazamiento deja huellas en la salud mental

Noelia Hewitt es psicóloga clínica y de la salud de la Universidad Católica; tiene doctorado en Psicología clínica, evaluación y tratamientos psicológicos; es profesora e investigadora de la Universidad de San Buenaventura y cuenta con una amplia experiencia en investigación y atención a víctimas del conflicto armado colombiano. Hewitt, explica que los principales sentimientos que experimentan las víctimas de desplazamiento forzado son tristeza profunda, dolor, miedo y alto grado de desconfianza.

Estas emociones se encuentran fácilmente en el testimonio de don Andrés: “Éramos como una sola familia, pero después uno desconfiaba del vecino y el vecino desconfiaba de uno, se rompió esa relación”, comenta recordando las fiestas que tenía en su vereda antes de que el conflicto irrumpiera con la tranquilidad de sus hogares.

Al no saber muchas veces quiénes son los responsables de las acciones violentas, denunciar se vuelve una tarea imposible. Pero puede llegar a ser peor cuando las víctimas se dan cuenta de que es el gobierno y la fuerza pública quienes tienen relación con los hechos. Ahí, la desconfianza surge como uno de los sentimientos principales.

“No confío, realmente no confío. Es difícil confiar en un gobierno que se prestó o permitió que los hechos sucedieran”. Yeison Salamanca dice estas palabras a medida que su voz emite un tono de rabia. Él nació en Recetor, Casanare, un municipio que queda a dos horas de Yopal y que antes se conocía como Cerro del Perú, pero cambió su nombre en honor a un médico curandero que ofrecía recetas para las enfermedades de los habitantes. Yeison pasó toda su infancia y su adolescencia allí hasta sus 20 años, cuando incursionaron en el territorio las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

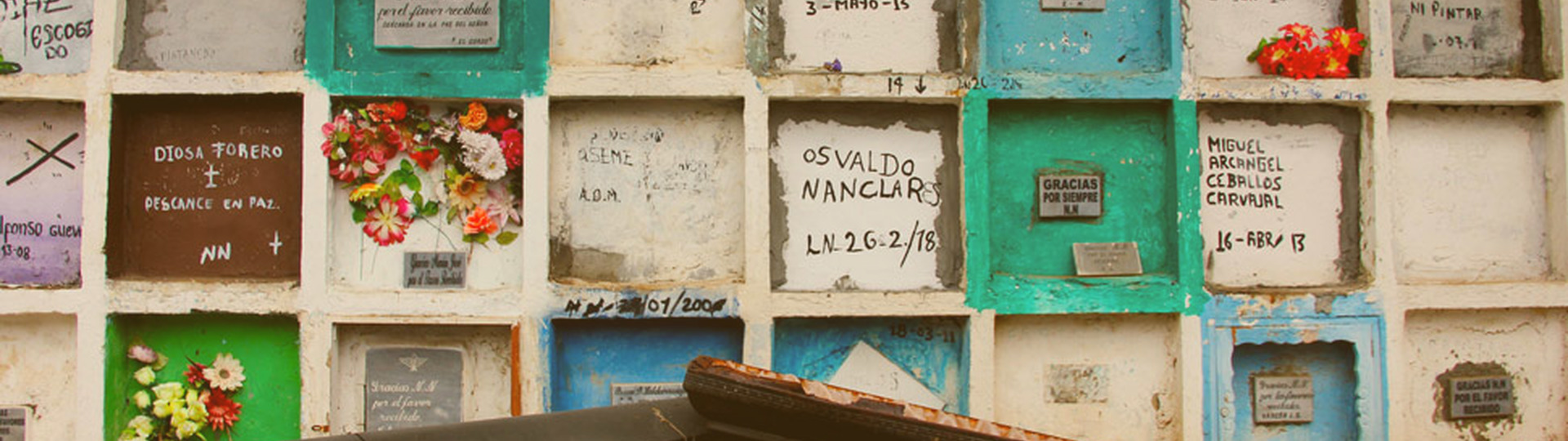

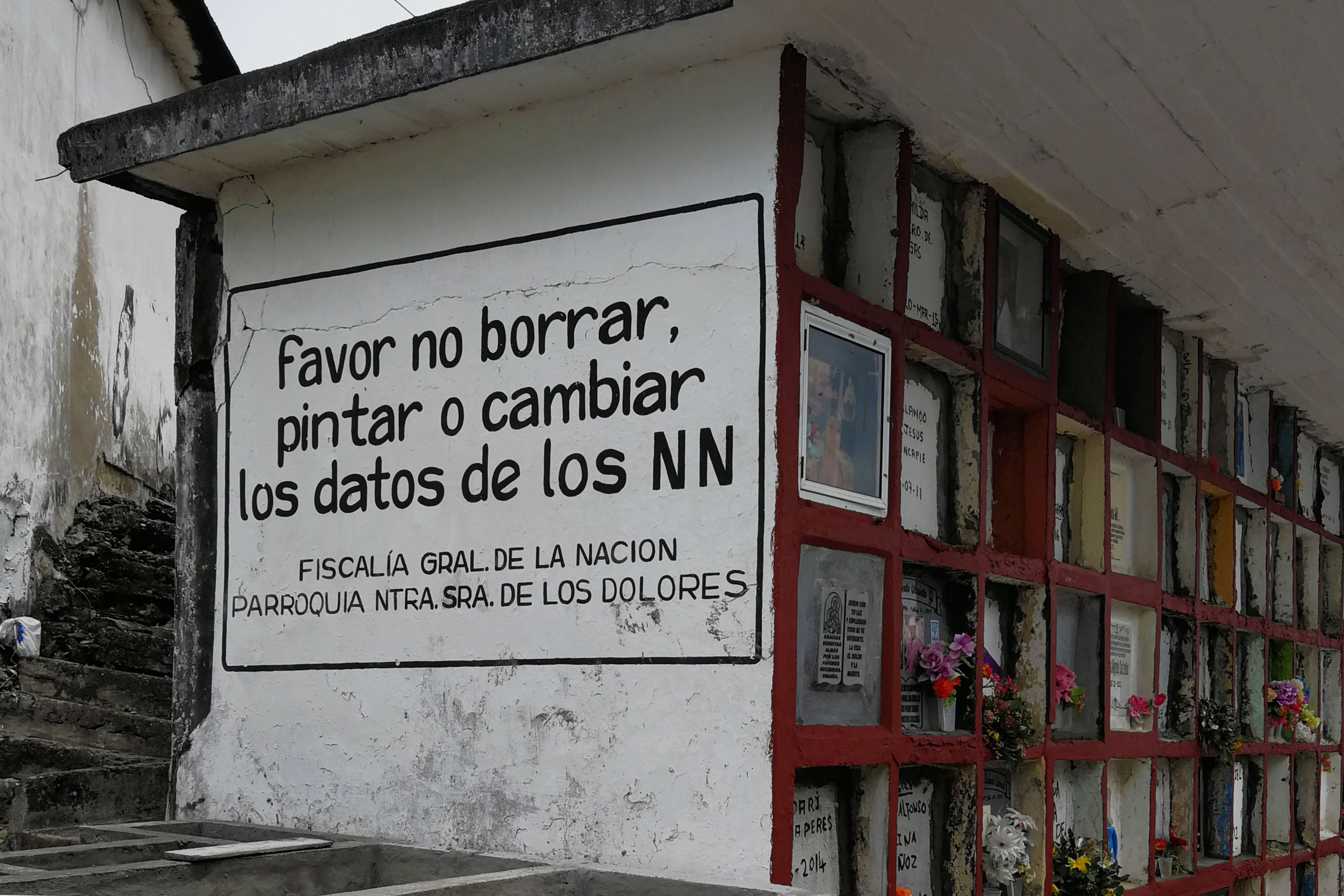

De enero a marzo del 2003, este grupo desapareció a 33 campesinos, entre los cuales siete fueron familiares de Yeison. Nunca más volvió a saber de su padre, su madre, dos de sus hermanos, dos tíos y un primo. Su familia se desmoronó y así, Yeison tuvo que desplazarse junto a otros cuatro hermanos a Boyacá, escapando de las amenazas y la persecución.

Ni él ni su familia recibieron ayuda durante el proceso. Lo único que han podido descubrir, por su propia cuenta, fue que el entonces alcalde de Recetor, Flaminio Cocinero, fue testigo y cómplice de las desapariciones. Pues les ayudaba a las ACC a hacer las listas de aquellas personas que debían desaparecer, por ser supuestamente auxiliadores de la guerrilla.

Por eso, la confianza en general hacia el estado, el gobierno y las ayudas, se desmorona a medida que pasa el tiempo. Actualmente, el exalcalde se encuentra prófugo de la justicia y tiene una circular roja expedida por la Organización de Policía Internacional (INTERPOL). Lo cual significa que tiene una orden de captura a nivel internacional y así, de ser encontrado, podría ser detenido de manera provisional (más no arrestado) para seguir con la investigación.

La doctora Noelia también resalta la diferenciación en afectaciones en función del género y de la edad. “Los jóvenes sienten rabia porque no pudieron hacer nada, mientras que los niños tienden al miedo, la agresión y al aislamiento”, cuenta Hewitt.

De la misma manera, Jorge González menciona que son las mujeres las que son más propensas a la depresión. La razón de esto recae en que, en gran cantidad de ocasiones, las mujeres se convierten en la cabeza del hogar porque el hombre no consigue salir del territorio o es asesinado por parte de los actores del conflicto. “Esto es una peste que no solo acabó con el campo, acabó con nuestras familias”, menciona don Andrés.

Sin embargo, en algunas historias es la misma familia la que termina lastimando a una víctima. María* vive en Guainía, con una voz firme pero unos ojos que guardan nostalgia cuenta: “Mi papá empieza a abusar sexualmente de mí. Obviamente mi papá era mi ídolo y que me hiciera esto... fue duro”. Aunque todavía guardaba las esperanzas de que toda esta situación frenara, con tan solo 16 años, decidió escaparse de la casa, un desplazamiento que nace de los abusos al interior de su hogar.

Lo hizo un domingo a las 5 pm y el papá, al no verla a las 6 de la tarde, cuando llegó a su casa, decidió hablar con la guerrilla para que la fuera a buscar. María consiguió viajar durante siete días a través del río y no tenía cómo defenderse de algún ataque. Algunas noches las pasó sola en la selva, hasta que se encontró con un miembro de la guerrilla de frente.

Este la identificó, aunque María negó su identidad, el guerrillero tenía una foto de ella. Se quedó sin argumentos llegaron otros tres guerrilleros. En ese momento, ella les explicó las razones por las cuales se había escapado, por qué no quería regresar y les preguntó a los cuatro qué podía hacer para que la dejaran ir. La respuesta de los miembros de la guerrilla fue que tenía que pagar en especies: “Ahí fue cuando ellos abusan de mí, yo no tenía cómo defenderme, cómo hablar porque era mi seguridad, mi salida”, menciona María con una voz cortada y pausada.

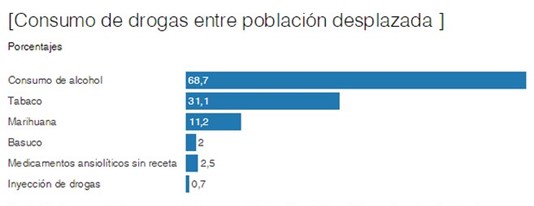

La ansiedad por un futuro incierto y la tristeza de un duelo no resuelto al recordar su territorio o las razones que los obligaron a irse, son dos de las principales afectaciones en la salud mental de las víctimas de desplazamiento, según los expertos. Tienen miedo de lo que pueda pasar, de cómo van a sobrevivir y los recuerdos de su vida pasada los paralizan y les quitan las ganas de luchar. Estos sentimientos se presentan como factores determinantes para acercarlas al consumo de drogas y alcohol.

Por eso, antes de preguntarse ¿por qué alguien se refugia en las drogas o en el alcohol?, es importante preguntarse primero qué factores han llevado a estas personas al consumo. Las drogas y el alcohol, como bien lo explica la doctora Noelia, “son una forma de evadir el dolor que están sintiendo. En el trance del consumo ellos olvidan su situación”, pues como cuenta don Andrés, estos hechos son “algo que uno no quisiera recordar ni revivir porque son momentos muy trágicos”.

El estudio realizado en 2018 por el Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES de Medellín, es una gran evidencia de estas afectaciones en la salud mental de las víctimas. En la investigación se encontró que el alcohol fue la principal sustancia de consumo para las víctimas (68.7%), seguido por el tabaco y la marihuana. También fue notable el uso de medicamentos para tratar la ansiedad sin haber sido recetados por profesionales de la salud.

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, las personas víctimas de desplazamiento forzado se ven expuestas a diversos traumas psicosociales que generan a corto, mediano y largo plazo, una tendencia hacia hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia.

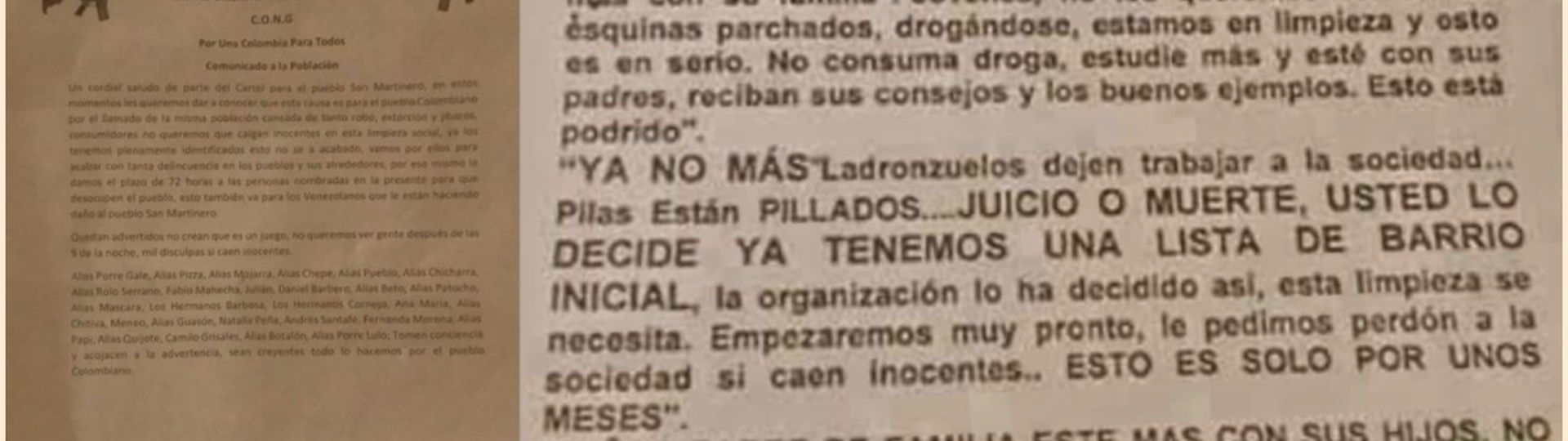

Tomada de: https://www.elespectador.com/noticias/salud/victimas-de-desplazamiento-forzado-tienen-tendencia-hacia-trastornos-en-salud-mental-y-consumo-de-drogas-segun-encuesta/

El profesor Jorge González explica que frente a esta afectación hay que entender qué significa el consumo de alcohol y otras sustancias para una población que viene manejando el afrontar una situación de desplazamiento. “Entonces no es gratuito la razón por la cual consumen cerveza, por qué hay consumo de alcohol y de drogas, todo esto viene de la mano”. Es por esto, que el acompañamiento a las víctimas por parte de un equipo especializado es fundamental, porque esos sentimientos que se generan a partir de un desplazamiento pueden aumentar y afectar cada vez más a la víctima. “Es un comportamiento que se aprende y vamos a prevenir que eso ocurra. Es una historia que no para”, asegura el doctor González.

Además de esto, la historia de abuso al interior de los territorios también tiende a repetirse. María, en su testimonio, menciona que no solo ella fue víctima de abuso sexual, sino que una de sus hijas también lo fue cuando las AUC llegaron a su territorio bajo órdenes de la Policía. En el momento, María tuvo acceso a una lista en la que se veían posibles víctimas de la limpieza social que se iba a realizar en el municipio. María salió corriendo en búsqueda de las pocas personas que recordaba de la lista, les dijo que se fueran sin preguntar el porqué, pero que lo hicieran rápido.

“Lastimosamente una de mis hijas pagó por el hecho de que hubiera hablado. La doparon y abusaron de ella como quisieron, la soltaron a la 1 am y la encontré en el parque del pueblo sin que ella supiera dónde estaba”, cuenta María. Aunque buscaron ayuda de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el daño ya estaba hecho y ellas no recibieron apoyo.

¿Cómo es la atención en salud mental?

“Ojalá lleguen a una atención psicológica”, dice Jorge González al referirse a la dificultad que presentan muchas víctimas para recibir atención pues, aunque se conozca su importancia, el acceso no es una tarea fácil. El conflicto armado ha impactado a pequeños corregimientos donde el Estado no tiene gran presencia por lo que no se enteran de estos desplazamientos y, por lo tanto, para las víctimas de estos territorios se borra por completo la posibilidad de acceder a ayudas.

La falta de recursos en el campo ha dejado como consecuencia que la atención médica sea de difícil acceso. “Si usted va a una zona rural ¿qué personal de salud va a encontrar? Médico y enfermera entonces el componente de salud mental necesita desarrollarse”, asevera el doctor González. Otro problema, es que cuando las víctimas pueden acceder a canales de atención, son pocas las que piden ayuda.

Jorge Alzate trabaja en el área de protección de las Naciones Unidas desde hace 10 años. Alzate comenta que una de las maneras para llegar a la atención a las víctimas es cuando estas se comunican con ellos desde el momento en el que están siendo amenazadas en sus territorios y, de esta manera, se les realiza un acompañamiento constante. Es importante destacar que es más sencillo localizar y acompañar a aquellas personas que han sido desplazadas en grupo a las que no. Porque las que están solas se pierden en los números de las estadísticas y su historia es difícil de rastrear.

Además, para que las personas afectadas por esta problemática se sientan cómodas para hablar de sus experiencias y acompañados se realizan talleres grupales, aunque cada caso sea único. “Los entrenamos para que aprendan a manejar las situaciones (de crisis), lo que buscamos es que las personas aprendan por sí mismas a manejar esos estados. Cuando ya hablamos de un trastorno ya tenemos que tener una consulta especializada”, explica el doctor González.

Por otra parte, la doctora Noelia habla de talleres donde se les enseña sobre el 'bienestar', pero no solo como un término médico sino como el vivir bien, el 'bien-estar'. Para esto se les enseña el valor del afrontamiento positivo, a través de talleres y cursos les explican la importancia de ver lo positivo de su nueva realidad; el valor de la vida, de la familia que los acompaña; habilidades de afrontamiento a través de la toma de decisiones consciente y así ver en un panorama más general que se puede salir a adelante y vivir con una nueva perspectiva de oportunidades.

Imagen de algunos de los talleres que ha organizado la Universidad San Buenaventura en diferentes territorios del país.

Crédito: Universidad de San Buenaventura, corporación impacto vital y financiado por la USAID.

Ahora bien, para que estos talleres y proyectos funcionen “es necesario que se lleve a cabo un acercamiento con enfoque diferencial de acuerdo a la edad, el sexo, el hecho victimizante, dependiendo del tiempo de exposición al evento y de la intensidad del mismo”, anota la doctora Noelia. Esto, porque cada uno de estos aspectos tiene implicaciones diferentes en las personas y por eso, se debe tener mucho cuidado dentro del proceso de intervención, pues los protocolos deben tener ese enfoque diferencial del que habla la doctora Noelia.

Entre percepciones y falencias

La falta de estudio y el estigma que existe, en general en la sociedad hacia la salud mental, lleva a que las mismas víctimas sientan o que no es una prioridad o sientan un rechazo a que se les brinde atención, si es que es posible acceder a ella. En el caso de don Andrés, las ayudas se quedaron en espera, nunca llegaron. Ante la pregunta de si las había recibido respondió tajantemente: “No mija, no no”. Pero, por otra parte, cuando esas ayudas sí logran llegar, a veces no se quieren porque hay desconfianza y rechazo a las personas externas que los llegan a atender.

“Cuando tú llegas como un especialista y te presentas con todos tus grados, todas tus maestrías en vez de generar cercanía, generas rechazo precisamente por la percepción que tiene la gente”, enfatiza Jorge Alzate. Por eso, es que desde el proceso de atención a víctimas del desplazamiento que brinda las Naciones Unidas, se tiene claro que los especialistas deben llegar a generar empatía para que las personas se sientas seguras de acercarse a ellos y contarles sus historias de vida y es ahí donde el trabajo grupal toma gran importancia.

En ese sentido, a la hora de abordar este tipo de situaciones es importante trabajar con el sufrimiento de las víctimas de una forma en la que no se afecte, revictimice y respetando sus sentimientos. “No se les puede decir que no sufra. Hay que ser empáticos para entender el dolor del otro y yo no lo he tenido, pero estoy dispuesta a entender ese dolor”, menciona la doctora Noelia acerca de esto.

Para conseguir el entendimiento de estas personas es necesario formar a los profesionales con un enfoque de víctimas y conflicto, es aquí donde el país ha fallado en varias ocasiones. Esto, debido a que muchas de los profesionales que trabajan en los programas de atención lo hacen por el mismo periodo de tiempo que los gobiernos de turno haciendo que cada vez tengan que empezar los procesos desde cero. “Hay que seguir haciendo acciones y no frenarlas en función del Gobierno”, menciona el doctor González frente a la importancia en este tipo de atención de manera continua.

Los esfuerzos que se están haciendo

Las falencias en el sistema de atención a víctimas existen desde la creación de la Ley 1448 de 2011. Si bien nace con el propósito de reparar, atender y asistir a las personas afectadas de manera directa por el conflicto armado colombiano, el problema está en que solo se consideran víctimas y solo pueden ser acogidas bajo esta ley quienes han sido afectados por el conflicto a partir del 1 de enero 1985 hasta la actualidad.

Sin embargo, esta ley ha generado programas que han tratado de brindar una atención efectiva a las víctimas. Como se estipula allí, la asistencia y atención hace referencia a: el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. A partir de esta ley y la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), se ha pensado en una reparación a las víctimas que si bien no se ha podido ejecutar en su totalidad son algunos mecanismos a los que han podido acceder.

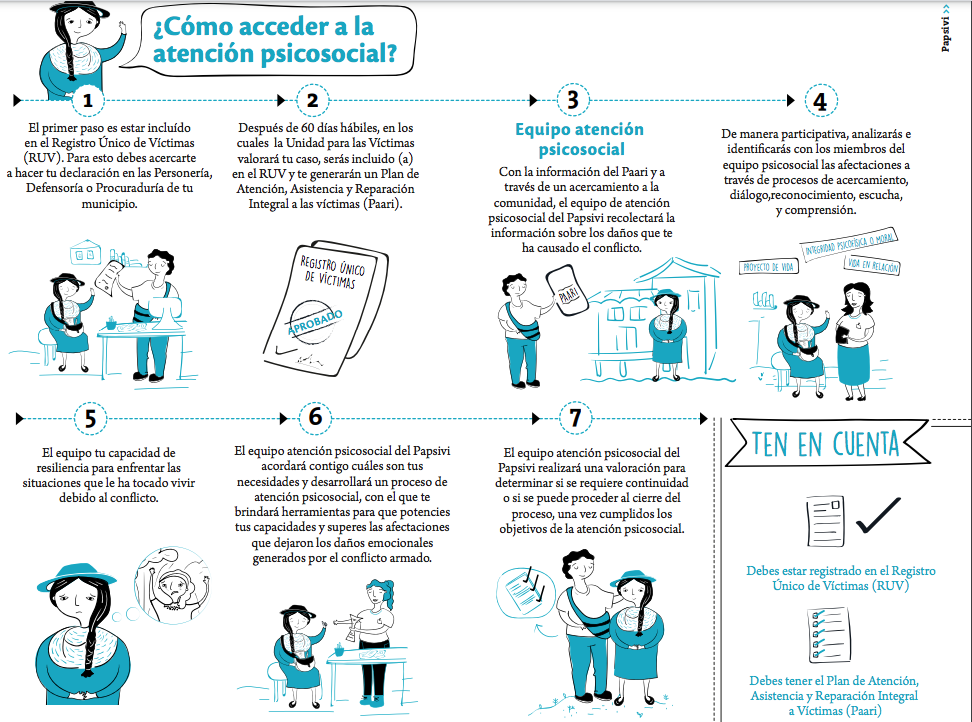

El Papsivi es un programa en el que se unen diferentes especialistas y voluntarios para generar actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados y coordinados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. De esta forma, se atienden los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Esto, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Esta ruta, como se evidencia en la imagen anterior, debe ser ajustada territorial y localmente, adecuándola a las condiciones y particularidades de las víctimas y el territorio.

Esto, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuye a la recuperación física y mental y a la reconstrucción social de sus comunidades. Esta ruta, como se muestra en la imagen, debe ajustarse territorialmente y localmente, adaptándose a las condiciones y particularidades de las víctimas y del territorio. En este sentido, el Papsivi se dirige a todas las personas que han vivido los hechos victimarios reconocidos en la Ley 1448 de 2011, que incluye el desplazamiento forzado.

El Papsivi se aplica en el marco de dos medidas de política pública: la atención integral de la salud se centra en una reparación transformadora en la rehabilitación psicosocial, física y/o mental. Por otro lado, la atención psicosocial se brinda a través de equipos multidisciplinarios (integrados por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y/o antropólogos) que se encuentran ubicados en todo el país y que implementan la atención psicosocial a nivel individual, familiar y/o comunitario. En cuanto a la atención física y mental, el Papsivi cuenta con los diferentes actores territoriales del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la adecuada ejecución de la atención.

Tomada de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx

En ambos casos, como medida de asistencia y/o rehabilitación, la atención de salud integral con un enfoque psicosocial se compone de un conjunto de actividades y procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Estos procedimientos tienen en cuenta los posibles efectos causados por los acontecimientos victimizantes y el enfoque reparador que debe tener toda la atención de salud para las víctimas del conflicto.

Los pasos que se deben seguir para ser parte del Papsivi son:

-

Ser incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV)

-

Recibir el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (Paari)

-

El equipo de atención psicosocial del Papsivi recolectará esta información

-

Después de estos requisitos, la atención psicosocial iniciará a través del reconocimiento de las principales afectaciones que las víctimas han tenido que vivir

-

Sus niveles de resiliencia serán medidos

-

La persona que requiere la atención entonces será informada de las necesidades que el equipo de atención psicosocial ha diagnosticado y así, la persona será informada de. cómo se llevará a cabo el proceso de atención.

-

Una vez cumplido el proceso y los objetivos de la atención, el equipo del Papsivi evaluará si el proceso requiere de continuidad o si se puede culminar la atención.

Tomada de: ¿Qué es el Papsivi? Guía para personas afectadas por el conflicto armado https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Guia-personas-afectadas-conflicto-armado.pdf

Así, el Papsivi cumple con la atención diferencial que destacaba la doctora Noelia. Sin embargo, una de las grandes falencias de este programa es que entran voluntarios, “personas que tienen la intención de ayudar, pero que no tienen el entrenamiento suficiente para hacerlo y en este trabajo con víctimas no solo importa la intención, sino también el buen entrenamiento”. Dicha importancia radica en que la atención a víctimas es diferente porque lo que haga o diga el psicólogo o psiquiatra puede marcar por toda la vida al paciente.

“En Calamar, Guaviare, comenzaron un bombardeo que parecía un segundo Vietnam”, comenta Rusbelcy Granados víctima de desplazamiento e injusticias a causa del conflicto armado colombiano. Vivió más de 10 años en el municipio de Calamar, ubicado a 80 kilómetro de San José del Guaviare, allí los paramilitares y la Fuerza Pública se aliaron para realizar las llamadas limpiezas sociales, por supuestos nexos con la guerrilla, y desplazar a los habitantes para obtener el poder sobre el territorio.

En este departamento el Ppsivi no cuenta con un servicio de atención a las víctimas. Las personas se ven obligadas a desplazarse de su territorio de manera solitaria y sin garantías de que podrán acceder a una ayuda en la salud mental. De los 32 departamentos que conforman el país, esta institución cuenta con programas de atención en 29 de ellos, faltando los departamentos de Gauaviare, Vaupés y San Andrés y Providencia.

En total, en el 2019, en estos tres departamentos se reportaron 360 casos de desplazamiento forzado, siendo Guaviare el que presenta el número más alto. Además, para este año se presentaron, según cifras de la Unidad de víctimas, 74.820 casos reportados de desplazamiento forzado en el país. Una cifra que dice por sí sola la gravedad de la situación, pues es realmente alta y solo tiene en cuenta a las víctimas de desplazamiento, no a todas las del conflicto armado.

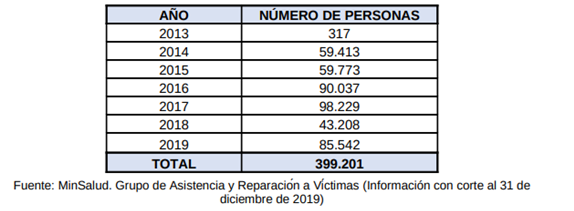

Así, en comparación con los casos reportados, la atención del PAPSIVI no es suficiente. Pues para 2019, el programa atendió a 85.542 víctimas de diferentes hechos de todo el conflicto armado (ver tabla) y si sólo de desplazamiento son 74.820 víctimas, pues seguramente el registro total de víctimas de diferentes hechos es mucho mayor y no se pudo atender, ni siquiera, a todas las personas desplazadas en ese año.

Por eso, si bien el Papsivi ha sido una buena estrategia por parte del gobierno, la doctora Noelia menciona la necesidad de continuar con una formación en atención a víctimas para los psicólogos y profesionales que trabajan con este programa. “El Ministerio de Salud ha hecho algo para subsanar eso y es entrenar a las personas que hacen parte del programa, voluntarios y especialistas en otras áreas, a ellos hay que seguir entrenándolos para que cada vez se brinde una mejor atención”, recalca Noelia Hewitt.

Además, la doctora explica que otra estrategia para mejorar el programa es la necesidad de realizar alianzas entre las universidades y los programas de atención para evaluar la eficacia de los mismos. En ese sentido, no solo se atenderían y acompañarían a las víctimas, sino que se vería el impacto que tuvo, su evolución e importancia.

Adicional a esos esfuerzos que el gobierno está haciendo para brindar atención a víctimas del desplazamiento, en el país las organizaciones sociales también han tomado un papel muy importante al abrir y generar espacios de memoria y reconciliación entre víctimas y victimarios. Una de estas, es la fundación Ágape por Colombia. Para Rusbelcy Granados, las organizaciones sociales han tenido gran significado en el proceso de apoyo. Pues el Estado y el gobierno la dejaron sola mientras que tanto ACNUR como Ágape la apoyaron en su proceso de reparación.

“ACNUR me brinda atención psicológica y es ahí donde ya pude desahogarme y hablar tantas cosas que tenía calladas y esa fue mi salvación”. Mientras algunas lágrimas corren por su rostro, Rusbelcy recuerda que los pensamientos de quitarse la vida por el miedo y los recuerdos eran recurrentes. Si no hubiera sido por esta atención, es probable que lo hubiera hecho o que la venganza la llevara a actuar de manera violenta contra sus victimarios. La atención fue tanto personal como grupal y a través de diferentes actividades se sintió apoyada, pero asegura que “aún hay cosas que me quedan difíciles de hablar, pero mi meta es ya poderlo hablar sin que me duela”.

Al desplazarse a Villavicencio por las amenazas, Rusbelcy encontró refugio en la fundación Ágape. “Estaba yo sin plata sin nada y mis hijos llevaban ya 8 días sin estudiar”. Al estar en esta situación decidió encadenarse en la gobernación y allí llegaron diferentes medios, y representantes de fundaciones, entre las cuales estaba el exsargento César Augusto Lasso. Allí, él le dio su contacto para empezar a brindarle apoyo.

Después de esto, Rusbelcy empezó a asistir a las reuniones de perdón y reparación de la fundación, le brindaron los medios para empezar a trabajar vendiendo tintos y ‘mecato’ con sus hijas y, además, los insumos médicos para atender a uno de sus hijos: “Para mi Ágape es mi motor de vida. La fundación ha sido mi bastón y desde que conocí al Sargento Lasso no me han dejado abandonada”, asegura Rusbelcy a medida que deja salir una sonrisa y sus ojos le empiezan a brillar.

El exsargento César Augusto Lasso es su actual representante legal y ha vivido en carne propia el conflicto armado. El 18 de junio de 1988, Lasso se vinculó a la Policía. 11 años después, el 1 de noviembre de 1998, cuando las Farc se tomaron a Mitú, fue secuestrado. Este suplicio duró 14 años y el 2 de abril de 2012 fue liberado. “Esta situación me permitió conocer la guerrilla por dentro, pude entender que ellos son personas como uno y perdonar lo que me hicieron”, recuerda César Augusto.

La fundación Ágape por Colombia se creó en 2006 para recibir refugiados que viven en el exilio, personas que fueron víctimas de reclutamiento de menores, secuestro, desaparición forzada, minas antipersona, desplazamiento forzado, abuso sexual al igual que miembros de comunidades indígenas y de la sociedad civil. Allí, se facilitan espacios seguros donde víctimas y victimarios realizan experiencias de convivencia. “Permitimos que las personas cuenten sus historias y que desahoguen la frustración, odios o miedos que tienen. Generamos estos espacios de conexión en el dolor, para entender al otro y abrirle camino al perdón”, cuenta César. Así, dichos espacios de escucha generan confianza y les permiten sanar, conocer la verdad y así seguir adelante.

“En Colombia no hay una atención sistemática profesional y continua hacia la víctima en este aspecto. Sin contar las otras situaciones difíciles que enfrentan”, asevera César Lasso. Por eso, en todo este proceso de acompañamiento en salud mental es importante la intervención especializada y los espacios donde las mismas víctimas sean las protagonistas. Donde sean escuchadas y puedan sanar haciendo uso de diferentes herramientas como los talleres en grupo y la música, construyendo una memoria conjunta. De esta manera trabaja don Andrés con su comunidad desde Ovejas: “Tengo una escuela de gaitistas en las que congrego niños para que se puedan ver con los adultos, estrechar sus manos y comenzar a hacer memoria”.

Se puede decir que, “el fenómeno del desplazamiento persigue, no es que: se van porque queremos el terreno, las personas siguen siendo perseguidas”, indica el doctor González. Además de las afectaciones en la salud mental, el dolor de los recuerdos y las vivencias de lo ocurrido: “Ser desplazado es lo último que le puede pasar a un ser humano, es lo último que puede pasar por la mente de una persona. Es una cosa que uno no encuentra cómo describirla, es algo muy crítico”, enfatiza don Andrés.

Actualizado el: Lun, 02/01/2021 - 09:26