Sin camuflado: víctimas del reclutamiento del Ejército

Enviado por administrador el Jue, 10/08/2020 - 07:41Rossana sueña con volver

Por: Rutas del Conflicto y Mongabay LATAM

El 16 de noviembre de 2017, el hermano menor de Rossana Mejía recibió en su celular la llamada de un hombre que, de manera detallada, describió las actividades de su familia y luego los amenazó. Era la tercera amenaza que recibía. La persona al otro lado de la línea le dio a Rossana 48 horas para abandonar el territorio. La lideresa no tiene dudas de que la defensa del río La Quebrada y la denuncia por las afectaciones que causa la minería a los habitantes del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, significó un riesgo para su vida.

Pero las amenazas no eran nuevas. La primera fue dos meses antes, en un mensaje de texto, donde no solo la amenazaban a ella sino a tres defensores más: Gary Escobar, consejero del municipio de Caloto, Alfredo Bonilla, segundo consejero del Consejo Yarumito, Hugo Moreno Mina, el entonces consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y finalmente, Rossana, la entonces consejera de Derechos Humanos de Aconc. La segunda amenaza fue en noviembre de ese mismo año cuando el nombre Rossana Mejía apareció en un panfleto firmado presuntamente por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero el punto de quiebre fue la llamada que recibió su hermano. Así, el 17 de noviembre de 2017, Rossana salió de su territorio con cuatro de sus cinco hijos, que para ese tiempo tenían 19, 18, 11 y 9 años de edad.

“Sin rumbo. Una sale sin rumbo. Afortunadamente, a través de Francia [la lideresa Francia Márquez, ganadora del premio Goldman en 2018] logramos conectarnos con la arquidiócesis de Cali que tiene un Observatorio de Realidades Sociales y ellos nos albergaron por una semana. Luego Francia nos albergó. Es muy difícil estar en un momento como ese. Somos cinco personas apretadas en un lugar que no es el nuestro, cuando teníamos un espacio suficiente. Decidimos salir a una ciudad cercana que no sacara tanto de su entorno natural a mis hijos”, dice Rossana y prefiere no dar detalles sobre el lugar donde estuvo.

Una mujer negra del norte del Cauca

Rossana Mejía Caicedo tiene trenzado el cabello y la piel negra. Habla con unas pausas rítmicas, tranquila, acentuando el final de cada oración. Nació el 28 de marzo de 1974 en la vereda Santa Rosa del municipio de Caloto, Cauca, un departamento de la región Pacífico de Colombia que hoy encierra el número más alto de asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la Defensoría del Pueblo, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 29 de junio de 2020, en el Cauca han sido asesinados 123 líderes y lideresas sociales.

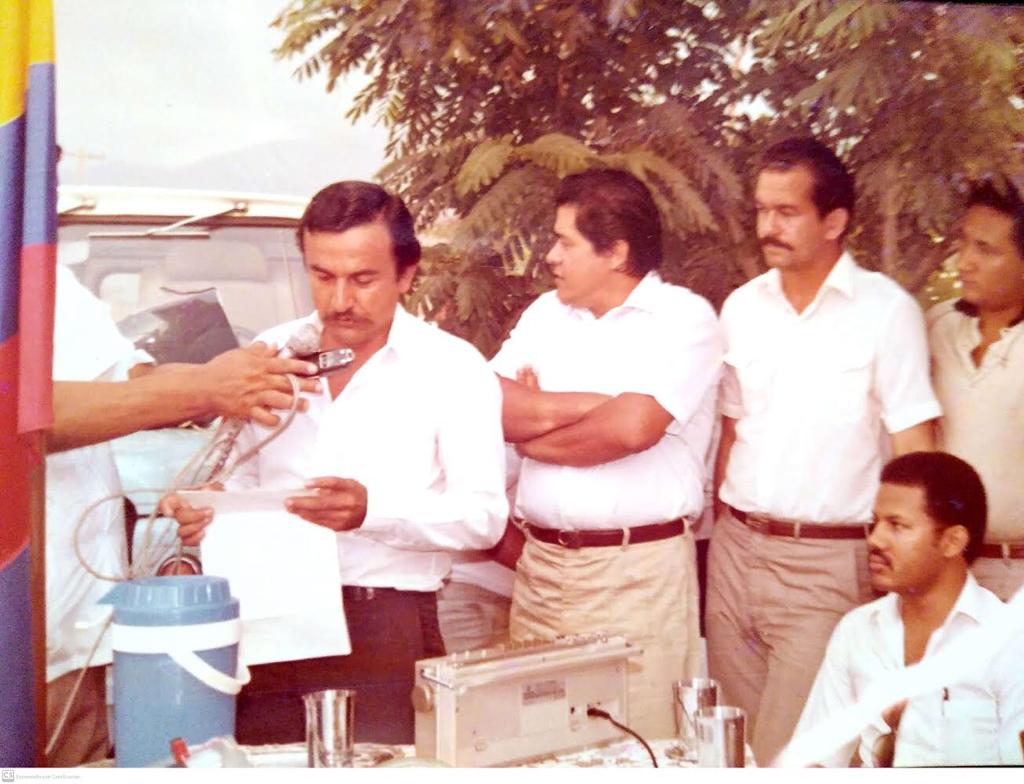

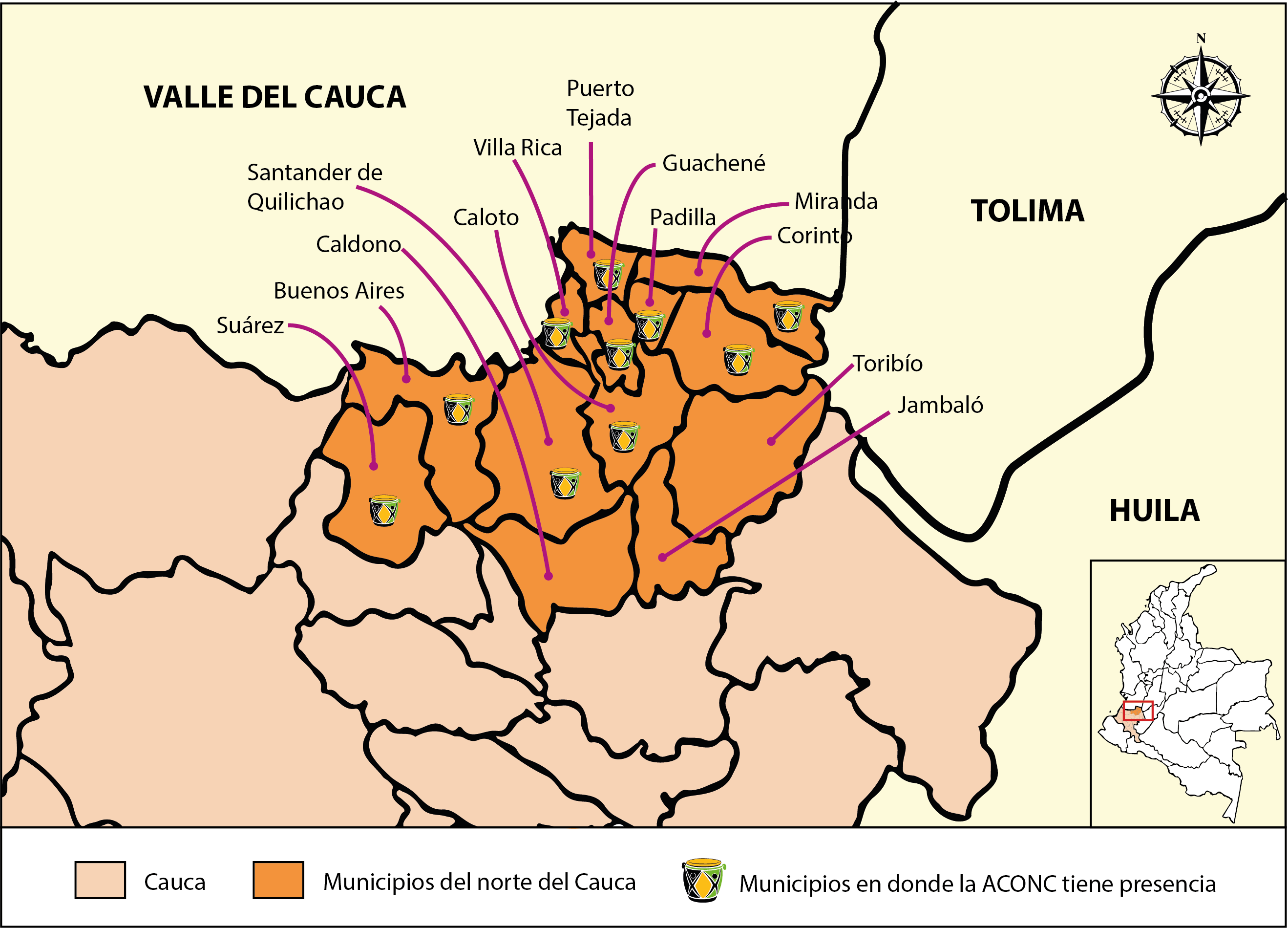

Rossana hace parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) que reúne a 43 consejos comunitarios de 10 municipios. Desde ahí lucha por la defensa étnico-territorial y hace oposición a proyectos que afecten su territorio, como la construcción de una vía de doble calzada en el norte del Cauca sin la consulta previa a las comunidades. Desde 2015 es la consejera de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Cultural de la Aconc, y desde el 2020, figura como la consejera mayor. En otras palabras, es la vocera política de la organización y además de cumplir con funciones administrativas, es responsable de guiar a los consejos comunitarios e impulsar el acciones para el bienestar de la comunidad.

Las figuras de los consejos comunitarios se crearon con la Ley 70 de 1993 como una unidad administrativa colectiva sobre la tierra en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, reconociendo la autoridad de las negritudes. El Pacífico colombiano cuenta con gran presencia de población negra. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018, en los departamentos de la región del Pacifico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) hay 1 463 646 personas autorreconocidas como población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP).

Aunque lleva muchos años haciendo oposición a las actividades que afectan su territorio, el activismo de Rossana inició formalmente en 2013, cuando se unió al Consejo Comunitario Yarumito.

Entre parques industriales y monocultivos

El liderazgo ambiental de Rossana tomó fuerza a partir de las afectaciones que ha ocasionado el inmenso parque industrial que se asentó en los territorios del norte del Cauca. Así lo recuerda Francisco Lucumí, miembro del consejo mayor de la Aconc, quien por varios años fue representante legal del Consejo Comunitario Severo Mulato del municipio de Padilla.

El parque industrial del norte del Cauca nació después de que el 6 de junio de 1994 ocurriera el terremoto y posterior avalancha del río Páez, que dejó más de mil muertos y provocó el desplazamiento masivo de muchas comunidades afro e indígenas. Buscando subsanar el desempleo y estimular el crecimiento económico de la región, el Congreso aprobó la Ley Páez, estableciendo exenciones tributarias para empresas que se instalaran en el territorio.

“Ella ha luchado mucho por la contaminación ambiental que generan empresas en Caloto y en Guachené, especialmente las empresas avícolas y porcícolas. También se ha estado luchando mucho por la contaminación del medio ambiente por la quema de caña. Otras luchas fuertes son la contaminación de los ríos por la minería ilegal — por no gestarse con la consulta previa de las comunidades negras— que están ejerciendo algunas personas a las que el gobierno les ha dado licencias y han afectado el ambiente”, relata Francisco.

Las empresas del sector porcícola y avícola son las que, de acuerdo con Rossana, están generando mayores afectaciones ambientales en el territorio. Según el Diagnóstico sobre agua potable y saneamiento integral rural sobre el municipio de Caloto, realizado por el Proyecto ASIR SABA —una iniciativa de la Embajada de Suiza y los gobiernos locales y nacional— entre 2015 y 2016, existieron “veredas como La Arrobleda, Guásimo, Crucero de Gualí y Bodega Arriba afectadas por los olores generados por las granjas avícolas y porcícolas establecidas en zonas aledañas”. A renglón seguido se lee que “las veredas San Nicolás y Santa Rosa se ven afectadas por el dióxido de azufre presente en el aire producido por la planta productora de ácido sulfúrico allí establecida”. El contacto del dióxido de azufre con ambientes húmedos produce lluvia ácida, además de ser un gas irritante y tóxico para los seres humanos, causante de afectaciones respiratorias.

Además de estas afectaciones ambientales, se suma la de los monocultivos de caña de azúcar en la región. El documento expone que el principal contaminante del agua es la materia orgánica y otros elementos contaminantes que terminan en los ríos del municipio de Caloto, entre esos el río La Quebrada.

Rossana lleva años denunciando la contaminación de La Quebrada, los vertimientos que se esparcen sobre las riberas de los ríos y los gases que expiden las actividades avícolas y porcícolas. Asegura que no se le hace un fuerte control.

En la vía que va del municipio de Caloto a Villa Rica, conocido en el territorio como la vía de ‘La Y’, se asientan varias empresas avícolas y porcícolas, entre estas están, recuerda la lideresa, Incubadoras Santander o Huevos Kikes.

“Esa contaminación del amoniaco que sale de esa pollinaza mantiene a este corredor vial infestado de mal olor y de moscas. Más arriba —en la vereda El Guasimo— está Cervalle, que tiene 9800 cerdos, en medio de una comunidad de 800 personas, o sea, hay más cerdos que personas. Imaginarán el olor y la proliferación de moscas. Y la mala disposición de las heces fecales de estos animales, que se rebozan en épocas de lluvia, se rebozan las lagunas de oxidación que tienen y sufre consecuencias en la comunidad que está alrededor de ellos”, denuncia Rossana.

Axel Rojas, profesor del departamento de antropología de la Universidad del Cauca, explica que las avícolas empezaron a comprar varias tierras para realizar sus labores industriales y que el volumen de la actividad ha tenido incidencia directa en el medio ambiente.

“La gran factoría para la producción de huevos ha generado varios problemas, uno fundamental que tiene que ver con la contaminación muy fuerte del aire. Usted llega a la Arrobleda e inmediatamente siente el olor malsano producido por la pollinaza de la gran cantidad de animales que están allí encerrados. Y a medida que ha venido creciendo la industria, no solamente ha venido comprando tierras en el área circundante, sino que ha ido generando un gran consumo de agua que es escasa en la región”.

Luis Alfredo Lodoño, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca y magíster en desarrollo rural y agronomía, refuerza estos dos puntos mencionados por Rojas. Además, acota que a lo ya mencionado se suma el impacto en la agronomía, pues producir comida para tantos animales genera huellas ambientales significativas. Según Londoño, este proceso de producción demanda grandes cantidades de agroquímicos e insecticidas que requieren de una gran cantidad de agua. También añade que se utilizan fertilizantes con bases nitrogenadas que producen gases efecto invernadero.

Adicionalmente, plantea que las condiciones de hacinamiento y la mortalidad en estos procesos de producción avícola y porcícola generan grandes efectos negativos como la fácil propagación de virus y bacterias, al mismo tiempo que propicia unas condiciones precarias de higiene que demandan sustancias de desinfección que aportan más a la huella ecológica.

Ante las denuncias de Rossana sobre el poco control a las empresas, Yesid González Duque, director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) —autoridad ambiental en la región—, explica que han atendido denuncias de la comunidad que relacionan a las empresas avícolas y porcícolas, así como a otras con presencia en el sector. El funcionario señala que se logró, junto con la comunidad, el fortalecimiento de los procesos de solicitud para que las empresas implementen acciones dentro del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos.

González añade que la Granja Egipto, de Huevos Kikes y la Piscícola Arrayanes de Cervalle son monitoreadas por la CRC y que con la avícola desarrollan un plan de seguimiento para vertimientos y manejo de residuos sólidos. El funcionario también señaló que la entidad hace seguimiento al cumplimiento de una sentencia que obliga a Cervalle a construir un plan de reducción de impactos por olores ofensivos y que la Granja Arrayanes cuenta con un permiso de vertimientos líquidos a la que se le hace seguimiento permanente. (Ver la respuesta completa de la CRC).

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a Juan Carlos Moreno Uribe, gerente regional para suroccidente de Incubadora Santander S.A., dueña de la marca Huevos Kikes, quien negó los señalamientos que se hacen en contra de la empresa y aseguró que lo toman por sorpresa. “No es lo que hemos hablado ni con las comunidades vecinas, ni con la autoridad ambiental que constantemente viene haciendo monitoreos y visitas, no hemos recibido quejas actuales, venimos trabajando muy de la mano con las alcaldías de Caloto, Villa Rica y Guachené”, señala el empresario.

Moreno agrega que Huevos Kikes adelanta mesas de negociación y trabaja con el Consejo Comunitario Centro Caloto Pandao, que reúne a las veredas Arrobleda Santander, Arrobleda Caloto, Ciénaga Honda, Bodega Arriba, San Jacinto, La Dominga, La Quebrada y Crucero de Gualí, de los municipios Santander de Quilichao, Caloto y Guachené. Además, afirma que la relación de la empresa con la comunidad ha sido “respetuosa, coherente y armónica”.

También se intentó contactar a Cervalle, se escribió una solicitud al contacto que aparece en su página web y se intentó comunicación telefónica para conocer su opinión sobre las denuncias, pero no se obtuvo respuesta.

Abandonar el territorio

Rossana no deja de decir que son muchas las afectaciones ambientales en su territorio. Le preocupa la contaminación de las aguas, pues su comunidad obtiene su sustento de la pesca y, según dice, una parte de la comunidad de El Guásimo necesita del agua del río La Quebrada para su consumo.

Su activismo ambiental no ha parado, e incluso se fortaleció con la llamada ‘Marcha de Turbantes’ de las mujeres del norte del Cauca, a finales del 2014, que vinculó a las comunidades negras al activismo ambiental contra la minería ilegal —una práctica que junto al narcotráfico representan las economías ilícitas en disputa por los actores armados en la región— . Las mujeres le exigieron al Gobierno la retractación de los títulos mineros de gran escala que había otorgado sin la consulta previa a las comunidades.

“Con la movilización de mujeres, cuando se fueron caminando hasta Bogotá (cerca de 550 km), muchos de nosotros creíamos imposible que ellas lo fueran a lograr, pero allá llegaron gritando y con las manos fuertemente alzadas diciendo ‘acá las mujeres negras del norte del Cauca estamos presentes’”, recuerda Alfredo Bonilla, representante de la Unidad Jurídica de la Aconc y representante legal del Consejo Comunitario Yarumito.

Pero toda esa visibilidad en Colombia tiene consecuencias. Rossana tuvo que salir del territorio a finales de 2017 por las constantes amenazas contra su vida.

En ese entonces, la lideresa presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y acudió ante la Unidad de Víctimas. Tiempo después el caso fue remitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le brindó medidas de seguridad solo hasta un año después de haberse desplazado.

El Gobierno le brindó un auxilio de reubicación por un lapso de tres meses. Sin embargo, el apoyo económico solo alcanzaba para cubrir el arriendo. También le asignaron dos hombres de protección, un botón de pánico y un chaleco blindado. “Yo soy XXXL y me dieron un chaleco L. Eso no me quedaba bueno por ninguna parte. Estuvo mucho tiempo guardado en un armario”, dice. Como anécdota, recuerda que en uno de sus viajes a Bogotá se reunió con un alto funcionario de la UNP y le dijo: “‘mano, míreme el tamaño y la cosa que me han dado’. Él nos hizo todo el trámite para que días después nos hiciesen el cambio de ese chaleco”.

Incluso, un año después de su desplazamiento los problemas continuaron. Rossana se confrontaba con un hacendado que había llegado a la región. La lideresa dice que eran disputas de linderos y por una desviación del acueducto comunitario de la comunidad de Santa Rosa. Según un comunicado de la Aconc de agosto de 2018, el hacendado había amenazado a Rossana y a la asociación dos años atrás. Sin embargo, no se ha podido probar la vinculación de esta persona con el mensaje, el panfleto o la llamada amenazante que recibió la lideresa.

“Lo que más dolor me dio fue que yo salgo en noviembre y en diciembre de ese mismo año entra una empresa auspiciada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos —encargada de regular y administrar los recursos de hidrocarburos del país— al norte del Cauca a hacer exploración con sísmica. Desde donde yo estaba decía ‘¿a quién le estorbaba yo en el territorio?, ¿al hacendado, a las empresas que están contaminando, a la minería o a quienes venían a hacer la exploración con sísmica en mi territorio?’”.

Refugiada en Europa

Después de su desplazamiento a Cali, en 2017, Rossana continuó recibiendo amenazas. “A pesar de que ya estábamos afuera, no concebimos que un líder social tenga que salir de su territorio y abandonar a su gente. Me sentía inferior al mandato que las comunidades me habían dado al quedarme en una ciudad escondida, cuando la gente que había depositado su confianza en mí seguía estando en medio de las situaciones difíciles en territorio”, relata.

El 5 de diciembre de 2018, la Aconc volvió a ser blanco de intimidaciones. Esta vez les dijeron que iban a atentar contra sus vidas con un artefacto explosivo. “Como no estamos cooperando con la causa [la actividad minera e industrial], no se nos haga raro que la oficina reciba un bombazo”, le dijo un desconocido a un miembro de la asociación.

Ante el riesgo que corrían, la ONG Emigrados sin Fronteras intercedió para llevarse a uno de los líderes de la Aconc a un programa de acogida temporal en España durante cinco meses. Por la carga laboral y el proceso de desplazamiento por el que Rossana y sus hijos estaban pasando, la Aconc decidió que fuera ella. Rossana partió el 24 de febrero de 2019, pero no pudo llevar a sus hijos.

“Muy duro. No solamente por mis hijos sino por la unidad familiar que tenemos, la cercanía con mis hermanos, algunos vecinos y compañeros de la organización que dejan de ser compañeros y se convierten en hermanos. En España no me dejaron sola en los momentos más difíciles, pero uno extraña a esos seres queridos. Me confortaba poder comunicarme con la organización y con mis hijos por videollamada”, cuenta la lideresa.

Con su regreso a Colombia, el 1 de julio de ese año, Emigrados sin Frontera analizó nuevamente el riesgo de la Aconc y trasladó a sus hijos. Estuvieron en lugares diferentes durante dos meses antes de reencontrarse. Ahora viven juntos en un lugar que permanece reservado por cuestiones de seguridad.

Emigrados sin Fronteras realizó otra evaluación de riesgo de la zona antes de que Rossana regresara y luego hizo seguimiento a su situación y a la de Aconc, a raíz del atentado que recibieron el 4 de mayo de 2019 y en el que se encontraba también la lideresa ambiental Francia Márquez. Esto sucedió en un contexto generalizado de amenazas a las organizaciones sociales por la minga indígena que se dio en Cauca en marzo y abril de ese año.

Deseos de volver

La tranquilidad de recorrer el territorio ya no hace parte de la vida de Rossana. Los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que aún mantiene, la han alejado, en cierta medida, de su comunidad y no termina de acostumbrarse a ir a un supermercado a comprar la comida, cuando estaba acostumbrada a cultivar sus alimentos. Y ni hablar de lo que ese cambio significa para su economía.

“Lo que más extraño es el contacto con mi comunidad, con mi gente, con los mayores. Escuchar sus consejos sabios, reunirme con mis amigos, ir a un río a bañarme libremente, sin tener que andar escoltada. Añoro un atardecer en el norte del Cauca. Añoro una olla de sancocho [plato típico colombiano] en el patio donde mi ‘viejo’ [padre]”, comenta.

El joven consejero de Yarumito, Alfredo Bonilla, asegura que el desplazamiento de Rossana significó mucho para la comunidad de Santa Rosa, pues fue el quebranto de una lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades negras.

“A pesar de que la consejera [Rossana] ya no está en territorio, nos acompaña desde afuera. Hay unas voces que dicen ‘hay que continuar la lucha que ella emprendió y que nos dejó avanzada’, pero no hay una persona que quiera asumirla por lo que eso conlleva”, relata Alfredo.

El peligro para Rossana y los líderes del norte del Cauca continúa y también persisten las problemáticas ambientales. Y a pesar de la llegada del coronavirus a los territorios negros, eso no significó la suspensión del trabajo de los líderes y de la Aconc. La asociación desplegó 37 puntos de pedagogía y de desinfección y hace control territorial para que no entren personas ajenas a la la comunidad y así prevenir el contagio. Hasta el 20 de septiembre de este año, y según los datos del Ministerio de Salud colombiano, el departamento registraba 8293 casos confirmados de COVID-19, es decir, el 1,08 % de los casos en Colombia.

La lideresa caucana dedica buena parte de su tiempo a llevar elementos de aseo o alimentos, visitar los puestos de control de los consejos comunitarios y verificar la situación de sus comunidades. Pero todo lo hace con extrema cautela, Rossana no puede desplazarse libremente por los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, hay algunos lugares vetados por el nivel de riesgo. Sin embargo, lidia con la situación y se niega a dejar de recorrer el norte del Cauca. “En el cargo que tengo yo, no puedo descuidar a mi gente”, dice.

Actualizado el: Mar, 09/22/2020 - 21:44

Violencia y deforestación: una lucha sin fin en los parques de Colombia durante el 2020

- En los parques Tinigua y Macarena la deforestación no se detiene. Aunque según cifras oficiales del Ideam disminuyó en 2018 y 2019, durante este año se esperaría un retroceso.

- En el 2020 han aumentado las amenazas a guardaparques. Un funcionario en el Parque Nacional Natural El Cocuy fue asesinado en febrero y Parques Nacionales tuvo que retirar del territorio a los guardaparques de 10 áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Macarena y Picachos.

Por: Santiago Luque Pérez. Mongabay LATAM

En medio de la violencia que azota cada día más a Colombia, los parques Sierra de la Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos han tenido que presenciar cómo la deforestación se apodera de ellos. Grandes extensiones de tierra han sido taladas para la ganadería, otras para cultivos de coca y algunas más para el sustento diario de campesinos.

La cuarentena tuvo, desde mediados de marzo y hasta finales de agosto, a gran parte de los colombianos confinados en sus casas, sin embargo, las denuncias por cuenta de la pérdida acelerada de bosque se seguían presentando. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha denunciado en medios de comunicación que solo entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2020 se talaron cerca de 75 mil hectáreas de selva amazónica. Por la pandemia, la FCDS no ha podido realizar nuevos informes que den cuenta de este fenómeno en los últimos meses.

El Ministerio de Ambiente respondió de manera escrita un cuestionario de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto. Dijeron que, aunque a inicios de este año hubo un aumento en la deforestación que coincidió con la primera temporada seca, la pérdida de bosque ha disminuido en los últimos meses. “Luego de las intervenciones por parte de la Fuerza Pública se evidenció un significativo descenso en dichas detecciones tempranas, especialmente, a partir de la segunda semana de marzo”, asegura el Ministerio.

Continúa la pérdida de bosque

Las fuentes consultadas en territorio, y que prefirieron mantener su nombre en reserva por la creciente violencia que se vive en la región, afirman que la emergencia sanitaria no ha detenido las prácticas ilegales al interior de los parques. “Las restricciones son para que vengan a las cabeceras municipales. Pero adentro [la gente] igual tiene que buscar la comida y muchos tumban bosque”, asegura un líder ambiental de la zona.

Bladimir Sánchez, periodista del medio de comunicación local Voces del Guayabero, confirma que las restricciones están para salir de las veredas —zonas rurales de los municipios—: “Las Juntas de Acción Comunal tienen control de las personas durante las cuarentenas por medio de multas, solo una persona puede salir en la vereda a comprar alimentos y toda persona que llega debe cumplir catorce días en la casa”. Otra persona en territorio confirmó que estas restricciones se han mantenido posterior a la finalización de la cuarentena general en Colombia.

Las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran que en 2018 hubo una reducción del 10% en la deforestación del país y para 2019 se logró el 19%. La entidad asegura que el año pasado se evitó la tala de 38 264 hectáreas y en Parques Nacionales Naturales la deforestación pasó de representar el 12 % del total nacional en 2018 al 7 % en 2019. Sin embargo, para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), hay que tener cuidado al hablar de estas cifras. “No se necesita quemar todo el parque para que ya tengamos un problema estructural”, afirma Botero.

Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Tinigua, uno de los más deforestados en Colombia. De las 214 362 hectáreas de parque declaradas en 1989, hoy solo se conservan cerca de 150 000. El principal motor de deforestación de este lugar es la ganadería extensiva (Ver reportaje Parque Tinigua: asesinatos y panfletos en medio de ganadería y deforestación). Por esto, en marzo de este año se realizaron operativos militares para decomisar ganado que se encontraba al interior del área protegida, lo que llevó a que los campesinos protestaran contra las acciones del gobierno.

Los sobrevuelos sobre el parque muestran que Tinigua se encuentra con parches talados en gran parte de su área. Botero afirma que si no se detiene la deforestación, en cinco años podríamos llegar a lo que algunos investigadores llaman ‘tipping point’.

El ‘tipping point’, o ‘punto de no retorno’, es un término utilizado por los investigadores Carlos Nobre y Thomas Lovejoy para describir el momento en que la Amazonía cambiará totalmente por la afectación de su ecosistema. Afirman que si la deforestación en el bioma llega a estar entre el 20 % y el 25 % habrá un problema estructural y la vegetación empezará a morir en zonas que estaban conservadas, dado el desequilibrio causado en las otras áreas. “Es como el cuerpo humano, si usted no se cuida y se quema con el sol, le salen llagas, que si no les pone atención se le pueden convertir en cáncer de piel y después le empieza a afectar otros órganos. Así funcionan estos ecosistemas”, afirma Botero.

Una persona que trabaja en Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), pero que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad, manifestó que la parte norte de Tinigua es la mejor conservada y los esfuerzos de la entidad se han concentrado en esta zona para mantener la conexión que existe con otros dos parques: Picachos y Macarena.

Según varias de las personas consultadas, la poca deforestación de esa parte del parque se debe a que es un corredor militar de grupos armados ilegales. Aún así, Rodrigo Botero teme que esto cambie en cualquier momento. Para él, una desconexión de estos ecosistemas tendría repercusiones en la Amazonía, ya que este parque hace parte de una zona importante que permite llevar el agua desde la cordillera hasta las llanuras selváticas.

Una violencia que se incrementa

Como lo mencionaron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia a finales del año pasado, las amenazas contra funcionarios de PNN iban en aumento en esta zona y otras regiones del país. Una situación que no ha mejorado en lo que va de 2020. Yamid Silva Torres, guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue asesinado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, Boyacá, el pasado 4 de febrero. Este hecho llevó a que la entidad decidiera, a finales de ese mes, retirar del territorio a los funcionarios de diez áreas protegidas y que la directora de la entidad, Julia Miranda, confirmara que ya había más de 20 funcionarios amenazados.

La persona que trabaja en PNN, y que prefirió mantener su nombre bajo reserva, confirmó que desde hace seis meses los guardaparques de Picachos, Tinigua y Macarena no han podido ingresar nuevamente.

Y no solo esto, estas tres áreas protegidas llevan casi tres años con restricciones para ingresar a los territorios. Un líder ambiental de la zona confirmó que la situación que se vive al interior de los parques se ha vuelto más complicada: “según tengo entendido las disidencias les prohibieron el ingreso a todas las entidades ambientales, los tienen amenazados”, asegura.

Entre los tres parques de esta zona de transición Andes – Amazonía – Orinoquía, Picachos es el mejor conservado. Aunque sus cifras de deforestación no son tan elevadas como en Tinigua y Macarena, las amenazas contra sus funcionarios son constantes y es el único de los tres parques en que uno de sus trabajadores ha sido amenazado con nombre propio.

Por todos los ataques y amenazas que han recibido a lo largo de casi 30 años, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) tiene planeado presentarse este año ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. La información obtenida a finales del año pasado por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia fue solicitada y entregada en julio de este año a estas dos entidades y será usada en sus investigaciones.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactarse con PNN pero dijeron que en este momento no estaban contestando entrevistas. También se envió un cuestionario pero hasta el momento no ha sido respondido.

¿Qué está poniendo en riesgo a estos parques?

El Gobierno Nacional ha denunciado a los cultivos ilícitos de coca como uno de los principales motores de deforestación en el parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó que este parque es uno de los más afectados por estos cultivos, tal como reportaron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto a finales del año pasado (Ver reportaje Sierra de La Macarena: una muerte y decenas de amenazas).

Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se reportó una reducción del 9% de hectáreas de coca en el país durante 2019. En ese año los parques nacionales solo tuvieron el 4 % del área sembrada en Colombia, lo que representó una reducción del 13,5 % con respecto al 2018. El Ministerio de Ambiente afirma que el parque Macarena tuvo una reducción aproximada del 40%, al pasar de 1840 hectáreas en 2018 a 1140 en 2019. Sin embargo, con todo y esa disminución, las cifras siguen siendo alarmantes.

Por su parte, según el mismo ministerio, el parque Tinigua pasó de 155 hectáreas de coca en 2018 a solo 9 el año pasado y Picachos tuvo su segundo año consecutivo sin reportes de coca en su interior. No obstante, hay que tener en cuenta que en estas dos áreas protegidas el principal problema no es la coca, sino la ganadería y el acaparamiento de tierras.

A pesar de que las esperanzas estaban puestas en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), durante este 2020 los operativos militares han aumentado la erradicación forzada y han generado desconfianza en ese proceso.

Las comunidades aseguran que los operativos suelen hacerse fuera de la zona de parques, pues ahí se concentran los cultivos, pero esto hace que poco a poco la deforestación se desplace al interior de ellos. “Después de que les erradican los cultivos lo que los campesinos hacen es entrar al parque a sembrar pues [las autoridades] se van a demorar varios años en encontrar los cultivos para erradicarlos”, afirma Bladimir Sánchez, periodista de Voces del Guayabero. Además, el comunicador desmiente que los grupos armados ilegales estén pagando hasta 5 millones de pesos (cerca de 1389 dólares) por deforestar, como lo afirmó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en julio de este año. “A las personas que trabajan talando le pagan por hectárea derribada entre 150 mil y 300 mil pesos (entre 42 y 84 dólares). Donde pagaran toda esa plata [los 5 millones de pesos] no habría un solo árbol en pie”, asegura Sánchez.

El Ministerio de Ambiente asegura que en Tinigua, Picachos y Macarena se está trabajando en la búsqueda de acuerdos a través de mesas de diálogo permanentes con las comunidades asentadas al interior de los parques, muchas de las cuales viven allí desde antes que se crearan como áreas protegidas o porque han sido desplazados por la guerra interna del país. Este ha sido un gran problema para las autoridades ambientales pues los campesinos necesitan alternativas productivas y no abandonan la zona por temor a que el Estado los deje a la deriva.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (CONALDEF) —integrado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, además de la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército y la Policía—, trabaja en la zona con tres objetivos: el primero es el emprendimiento social y económico que busca generar condiciones de tenencia de la tierra y ordenamiento productivo fuera de las áreas protegidas; el segundo es desarticular y afectar las estructuras y economías ilícitas y, por último, hacer un monitoreo permanente de las superficies de bosque y deforestación.

Para Rodrigo Botero, de la FCDS, las acciones que realizan las entidades estatales son importantes, aunque falta trabajar para reducir la deforestación a cero, algo necesario para frenar la llegada al ‘punto de no retorno’.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) esperaba contener la tala aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre del año pasado en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de PNN del área protegida, estos acuerdos quedaron detenidos.

En julio de este año volvió la esperanza cuando Cormacarena —autoridad ambiental regional— y el Ministerio de Ambiente crearon, junto a organizaciones campesinas, la Mesa Forestal del Meta que ya tiene un primer acuerdo para frenar la deforestación, especialmente en Tinigua.

Aun así, otra situación que podría complicar la situación ambiental de la zona es la apertura de vías. De hecho, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la construcción de la Marginal de la Selva, la deforestación se disparó en los municipios por donde pasaba el proyecto, por lo que su construcción fue descartada en 2018 y muchos celebraron la decisión. Sin embargo, en los próximos años se tiene planeado construir la Conexión Pacífico-Orinoquía que unirá al puerto de Buenaventura con el departamento de Vichada, pero pasará muy cerca de los parques Tinigua, Picachos y Macarena.

Para Rodrigo Botero el problema en sí mismo no es la construcción de la vía, sino que que se haga sin cumplir con todas las normas técnicas y ambientales. Según dice, bien hecha es una obra que puede lograr la conexión entre los departamentos de Meta y Huila, lo que permitiría cerrar las trochas ilegales que atraviesan el parque Picachos, pero, si no se hace de manera adecuada, puede estallar la deforestación no solo en Picachos sino en los otros dos parques debido a la especulación de tierra alrededor de las áreas protegidas.

Actualizado el: Vie, 09/11/2020 - 09:03

Los Mattos: retrato de una familia para enmarcar

Este clan del Cesar ejerció por décadas su influencia, mientras crecían su poder y sus líos con la justicia. El empresario Carlos tiene pedido de extradición desde España; el ganadero Edward está acusado de homicidio; y el excongresista Alfonso enfrenta acusaciones por el desplazamiento de una comunidad indígena. Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio presentan una radiografía de las cuentas que estos hermanos tienen pendientes.

Después de 19 años, el médico Disnaldo Perpiñán ha logrado avances en el proceso que investiga el asesinato de su padre. La confesión de varios exparamilitares ante la justicia provocó la captura del ganadero Edward Mattos, de la familia Mattos Barrera, un poderoso clan del Caribe colombiano. Edward fue detenido en mayo de 2020 por el crimen de Disnaldo José Perpiñán Marzal, ocurrido el 28 de noviembre de 2001.

El arresto de Edward es la cereza de un pastel que tardó muchos años cocinándose, y se suma a otros eventos que marcan el declive de los hermanos Mattos. Aunque conservan influencia en el Cesar, la situación jurídica de Carlos, exrepresentante de la marca Hyundai; y Alfonso, excongresista, ha sembrado suficientes dudas sobre la legalidad de sus acciones. Varias denuncias los vinculan con paramilitarismo y acumulación irregular de tierras.

En distintas audiencias del proceso de Justicia y Paz, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio recopilaron declaraciones de Salvatore Mancuso, alias ‘Don Mario’ y alias ‘Monoleche’ donde acusan a Carlos y Edward de apoyar a paramilitares en el Cesar. Varias víctimas allí señalan al segundo por el asesinato de un campesino. Y en Vichada testigos de las comunidades indígenas Sikuani, Amorúa y Cuiba le atribuyen su desplazamiento forzado a Alfonso, otro hermano y miembro del clan.

Los Mattos, una rica familia de Codazzi, Cesar, son hijos de José Bolívar Mattos Lacotoure, ganadero y algodonero dueño de varias fincas en la región. En 1987 las FARC secuestraron al patriarca; y aunque luego fue liberado, los secuestros, las extorsiones y las amenazas contra hacendados de ese departamento continuaron. Entonces varios terratenientes de la zona, apoyados por el Ejército, conformaron grupos de ‘autodefensa’, como lo explican los informes La Maldita Tierra y Tierras y carbón en la vorágine del Gran Magdalena, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En 1996 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, creadas por otros hermanos, Carlos y Vicente Castaño, se aliaron en el Cesar con los hacendados que habían creado estos grupos paramilitares. Según le dijo Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘el Pájaro’, a Verdad Abierta, la masacre del 26 de septiembre de ese año marcó la llegada de las Autodefensas al Cesar y fue planeada justamente en una finca de Carlos Mattos.

Reuniones de amigos en Codazzi

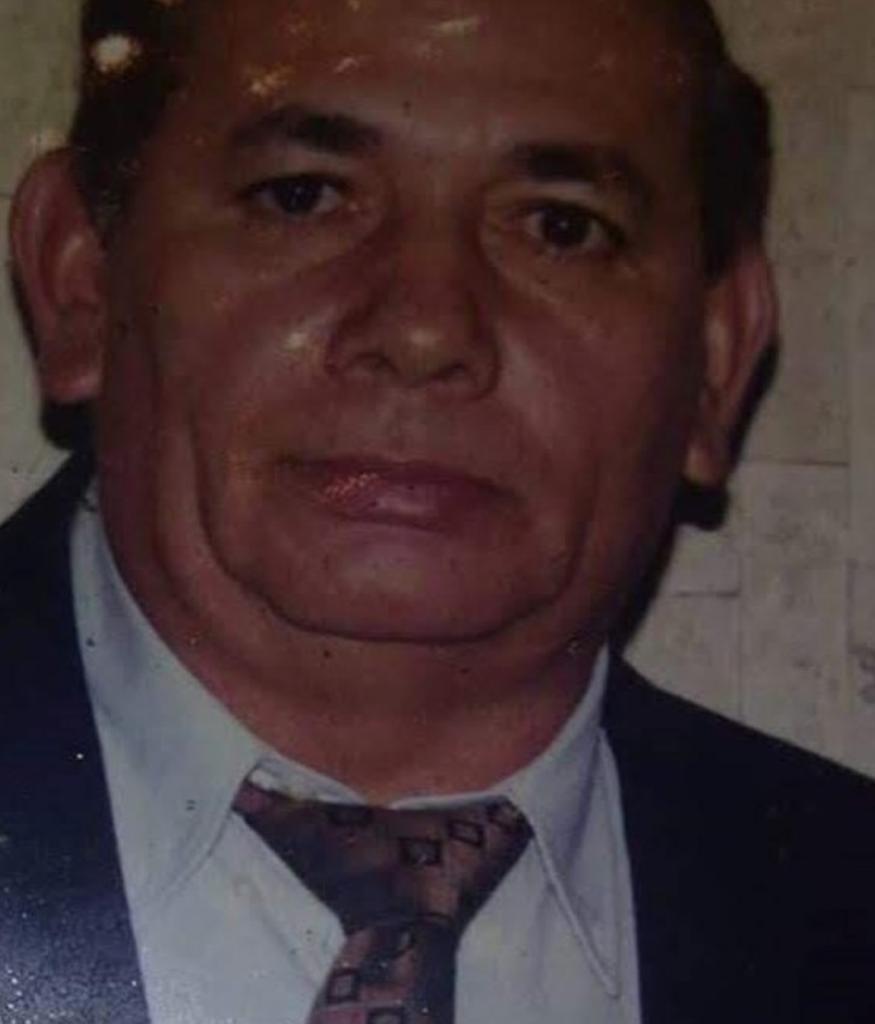

Edward Mattos Barrero

Edward Mattos Barrero

Mientras Alfonso y Carlos consolidaban sus carreras en la política y la industria automotriz, Edward siguió trabajando en las haciendas familiares, siempre en la mira de las Farc. En 1997, un año después de la creación del Frente Juan Andrés Álvarez en tierras de los Mattos, las Farc les quemaron cinco fincas. Según una nota publicada en El Tiempo, esto provocó pérdidas por más de 1.500 millones de pesos. “Los guerrilleros acabaron con el trabajo que durante 60 años mi padre hizo”, dijo Jorge Mattos.

En septiembre de 2017, los desmovilizados Óscar Ospino, alias ‘Tolemaida’, y José Aristides Peinado, alias ‘Peinado’, mencionaron en el proceso de Justicia y Paz la cercanía de Edward Mattos con los paramilitares de ese frente. “El señor Edward Mattos era un gran colaborador de las Autodefensas de Codazzi. Él entregó las guías para entrar al municipio y dio la información sobre colaboradores de la guerrilla y de su posible ganado”, dijo Ospino.

Alias ‘Tolemaida’ también contó que “era normal que llegara [Edward Mattos] y se reuniera con cualquiera de nosotros, las reuniones eran de amigos, para suministrar información (...) o simplemente saludar”, declaró. En su testimonio describió a Mattos como el estratega que permitió la entrada de los paramilitares a la zona. Ninguna investigación prosperó.

Pero Edward Mattos tiene otros asuntos pendientes con la justicia.

Uno de ellos es el homicidio de Marilis Hinojosa Suárez, jueza de Becerril, Cesar, en 2003, asesinada por paramilitares para sacarla de la contienda por la alcaldía de ese municipio. Una investigación de la Fiscalía estableció que 25 personas, entre empresarios, paramilitares y dos exalcaldes de Codazzi, estuvieron involucradas. La Fiscalía alegó que Edward “se alineó con los paramilitares y llegó a ser un importante promotor de este grupo (...). En uno de los carros donde fue capturado un paramilitar se encontraba el maletín del señor Edward Mattos”. Sin embargo, por falta de pruebas una jueza lo absolvió del delito de concierto para delinquir por el cual fue llamado a juicio.

Otro homicidio es el del ganadero Disnaldo José Perpiñán Marzal, el asesinato que motivó su captura en mayo. Pocos días después de su arresto, Mattos pidió el ingreso a la Justicia Especial para la Paz, JEP, donde se espera que aclare los señalamientos que la justicia ordinaria no ha resuelto.

En las investigaciones sobre el homicidio de Disnaldo Perpiña, los paramilitares acusaron a Edward de ser el determinador del crimen

Rutas y La Liga hablaron con Disnaldo Perpiñán, hijo del ganadero asesinado por los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez. “Yo estaba en la casa de mis papás y vi cuando alias ‘Jorge’ le decía que contara cuánto dinero y ganado tenía. A mi papá le tocaba darles plata hasta para la gasolina”, contó Disnaldo. En audiencias libres de Justicia y Paz, alias ‘Peinado’, y Amaury Gómez, alias ‘Bigotes’, contaron el crimen contra Perpiñán padre. Según ellos, Edward Mattos les contó que Perpiñán era testaferro de las Farc, y por eso ordenaron su muerte. ‘Tolemaida’, comandante del frente Juan Andrés Álvarez, y Jader Morales, alias ‘J.J’, reconocieron el crimen en Justicia y Paz en septiembre de 2017, cuando también revelaron la participación de Edward Mattos.

A estas declaraciones se sumaron las de Donaldo José Monzón, alias ‘Saúl’ o ‘El Indio’. Según él, Perpiñán fue llevado a la finca Cosa Buena, propiedad de Edward Mattos. “Se lo entregué al grupo urbano del frente Juan Andrés Álvarez para que lo asesinaran. (...) Recogimos una cantidad de ganado que se encontraba en la trocha de Verdecia, que venía supuestamente de dinero de las Farc”, contó ‘Saúl’.

Pasaron más de diez años desde el asesinato hasta la captura de Edward. “Los paramilitares empezaron a contar la verdad. Ellos dijeron que el señor Mattos había vendido a mi papá como testaferro de la guerrilla”, dijo Disnaldo. Para él, esos supuestos vínculos fueron excusas para robarle ganado y represalias por no pagar las extorsiones. “Este proceso prosperó por la presión de mi familia, a pesar de las amenazas de Edward Mattos y de la influencia de su familia”, dijo.

Mattos ha sido señalado en otros casos, pero la justicia no lo ha vinculado formalmente a ninguno. Uno de ellos es el de Gil Roberto Castañeda, un agricultor de Codazzi asesinado por los paramilitares. Su familia ha insistido para que se investigue el caso, y dicen que Edward Mattos y miembros del frente Juan Andrés Álvarez están involucrados.

Lorenzo Castañeda, hijo de Gil Roberto, le contó a Rutas y a La Liga que después del asesinato, el 3 de marzo de 2003, debió abandonar su finca en Codazzi. “Me tocó salir corriendo porque me amenazaron. Me tocó perder todo”, dijo. Según Castañeda, el día anterior recibió la visita de un concejal, quien quería comprarle su finca. En medio de la negociación, según la familia, el concejal llamó a Edward Mattos para que interviniera. Carlos Julio Castañeda, sobrino de la víctima, contó que su tío hablaba con Edward cuando dijo: “‘¿Por qué me voy a lamentar de no vender si el lote es mío?’”.

En la madrugada siguiente, los integrantes del frente Juan Andrés Álvarez se llevaron a Gil Roberto Castañeda, mientras otros paramilitares se robaban el ganado. Esa mañana Carlos Julio encontró a su tío muerto en la carretera. En Justicia y Paz, alias ‘Tolemaida’ admitió el crimen, pero no mencionó a Mattos ni al concejal. Nadie ha sido condenado.

A la fecha no hay ningun condenado por el homicidio de Gil Roberto Castañeda

Edward guarda un secreto en los Llanos

En Mapiripán, Meta, Edward Mattos creó junto a sus hijos Edward José, Laura y Diana Mattos de Castro, la Agropecuaria Villa Diana, una sociedad dedicada al cultivo de palma aceitera, en tres predios de origen baldío llamados El Secreto I, El Secreto II y El Secreto III. (Certificado Cámara de Comercio).

Certificados de tradición y libertad consultados por Rutas y La Liga revelan que los predios se compraron un año después de que fueran adjudicados por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, a supuestos campesinos (ver certificado I, II Y III). Según reveló Verdad Abierta, durante las audiencias de Justicia y Paz, paramilitares como Daniel Rendon, alias ‘Don Mario’, contaron que el Bloque Centauros de las Autodefensas tomó tierras en el Meta, a través de testaferros para consolidar su negocio de palma aceitera. Entre esos terrenos, según ‘Don Mario’, están incluidos El Secreto I, II y III, y las fincas vecinas El Agrado I, II y III, propiedad de Diego Rivas Ángel, señalado como testaferro del Bloque (ver historia completa: Los secretos de Mapiripán).

Como lo determinó la investigación Los Secretos de Mapiripán, Vicente Castaño y sus socios Miguel Arroyave, alias ‘Arcangel’, y ‘Don Mario’, consiguieron tierras para desarrollar su proyecto de palma en Meta y Chocó. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, determinó que las personas a quienes se les adjudicaron las tierras de El Secreto tenían relación con Diego Rivas Ángel y su Fundación Libertad Económica para Colombia, Funlibercol, (ver historia en Tierra en Disputa: El Agrado).

Tabla 8. Predios de comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en Mapiripán

|

Predio |

Hectáreas |

Adjudicatario |

Acumuladores |

|

El Secreto I |

4.656 |

Oscar Jerson Saavedra Berrio |

Agropecuaria Villa Diana de Edward José Mattos

|

|

El Secreto II |

José Guillermo Jiménez Cubillos, ingeniero de Coopalmallano

|

||

|

El Secreto III (1) |

Rosa Delia Umbarilla González, esposa de Saavedra Berrio |

||

|

El Agrado III (1) |

4.300 |

Luz Marina Soto Moncayo, aparentemente integrante del BEC |

Cooperativa Palma del Llano (Coopalmallano) |

|

El Agrado II (1) |

Diego Rivas Ángel, representante legal de la Fundación Libertad Económica para Colombia (Funlibercol) |

||

|

El Agrado I (1) |

Luis Germán Poveda, mensajero de Rivas Ángel en Funlibercol |

||

|

Madreselva (1) |

4.000 |

Baldío |

Don Mario |

|

Guaracú |

15.000 |

Testaferros |

Cuchillo |

|

Total |

27.956 |

|

|

Fuente: Indepaz:

Obligado a reparar víctimas dentro de Justicia y Paz, ‘Don Mario’ entregó la finca El Agrado, cuya propiedad figuraba bajo el nombre de Diego Rivas Ángel, hermano de Jaime Eduardo Rivas Ángel, secretario del ministro de Agricultura entre 2002 y 2004.. En el proceso, como lo reseñó El Tiempo, además de las tierras a nombre de Rivas Ángel, ‘Don Mario’ también entregó El Secreto III, que ya era propiedad de Villa Diana y su representante, Edward José Mattos de Castro, hijo de Edward Mattos.

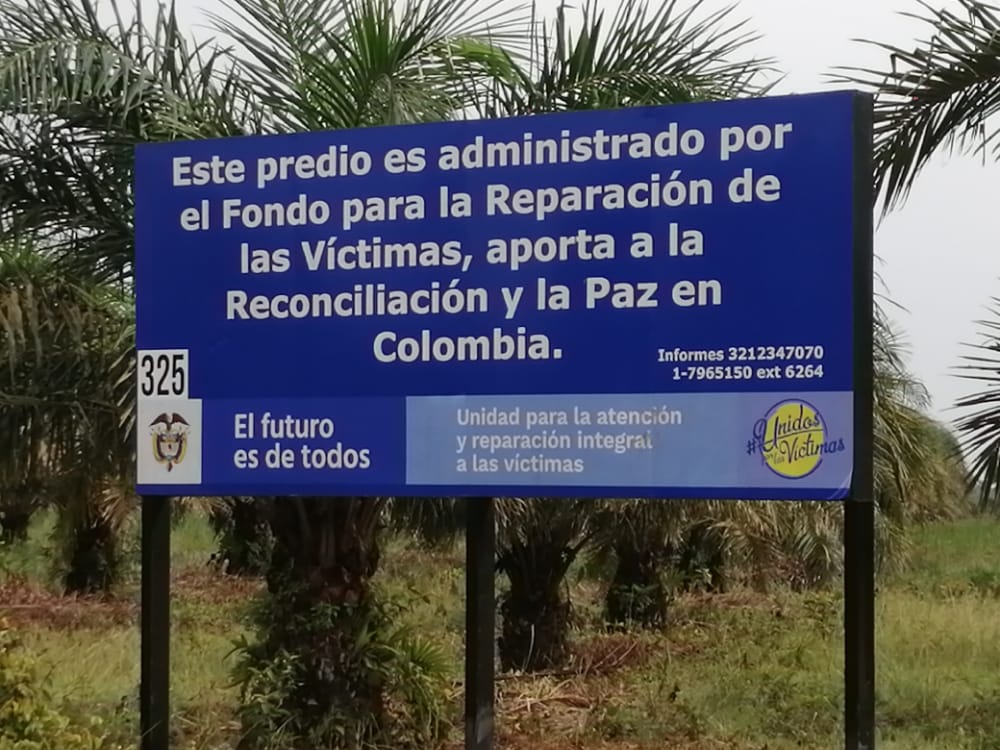

Hasta el momento, El Secreto III sigue en manos de la Agropecuaria Villa Diana, aunque tiene un embargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Justicia y Paz. Rutas y La Liga pudieron conocer que El Secreto III tiene a la entrada una valla de la Unidad de Víctimas, donde se informa que el predio es administrado por esa entidad.

Este predio palmero El Secreto III, ubicado en Mapiripán, está bajo administración de la Unidad de Víctimas.En el certificado de Tradición y Libertad sigue siendo propiedad de Agropecuaria Villa Diana de propiedad de los hijos de Edward

En cuanto a El Secreto I y II, estos terrenos estuvieron involucrados en un proceso judicial por pertenencia. En 2016, una mujer llamada Edith Torres alegó derechos sobre algunas partes de esos predios. Torres vendió los derechos de este pleito a un abogado, que a su vez los traspasó a la sociedad Ganabor Ltda., una empresa avícola, que también cultiva palma. En 2018, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare falló a favor de estas pretensiones, y los Mattos de Castro perdieron la mitad de tierra de cada una de las fincas donde está Villa Diana. Ganabor es ahora la propietaria de esos terrenos.

Han pasado más de diez años de la desmovilización del Bloque Centauros, pero entre la población sobrevive el miedo por las represalias si intentan recuperar sus tierras. Rutas y La Liga contactaron a varias personas que habían vivido en la zona y aseguraron que habían sido desplazadas por Diego Rivas Ángel y Edward Mattos, pero no quisieron dar detalles porque, según dicen, han recibido amenazas.

Alfonso versus el Estado

También Alfonso ha sido acusado en varios procesos penales, pero ha salido absuelto, e incluso ha recibido indemnizaciones del Estado. ‘Poncho’ Mattos fue diputado del Cesar (1990), representante a la Cámara (1994) y Senador (1999) varias veces en reemplazo de Micael Cotes, quien constantemente pedía licencias no remuneradas. Luego fue jefe de campaña de Juan Manuel Santos en el Cesar; perteneció al Partido Conservador, y a Alas-Equipo Colombia como representante legal. Pero este partido se acabó cuando la mayoría de sus congresistas fueron condenados por parapolítica.

Alfonso Mattos Barrero

Alfonso Mattos Barrero

Mattos no fue un congresista destacado. En ninguna de las dos oportunidades terminó sus labores. En el 94 renunció para enfrentar un proceso como determinador del asesinato de Alfredo Rodríguez Arias, edil de la localidad de Kennedy en Bogotá, asesor de una familia que vivió 23 años en un predio de Alfonso Mattos. Según una nota de El Tiempo, publicada en 1995, el político “intentó por todos los medios jurídicos y extrajurídicos tomarse la posesión del predio, amenazaba a la familia, y varios hombres armados, que afirmaban venir en su nombre, presionaban mucho a los Jaramillo, dijo un testigo”.

Durante el proceso judicial, Alfonso estuvo siete meses en la cárcel. Luego un juez lo absolvió. Su familia demandó al Estado por privación de la libertad y acusó a la Fiscalía de daño moral. En 2012 el Consejo de Estado decidió que la nación debía indemnizar a los Mattos: a Alfonso le dio 70 salarios mínimos legales vigentes; a sus papás y hermanos, 20 salarios a cada uno; 30 a su esposa y a sus tres hijos.

Mattos enfrentó un proceso judicial por enriquecimiento ilícito en el año 2000. La Fiscalía lo señaló de recibir unos cheques de testaferros del Cartel de Cali, en la venta de unos vehículos. Mattos alegó que no podía verificar la procedencia de los dineros que compraban sus carros. Por este caso, Alfonso Mattos estuvo dos días en la cárcel hasta que un juez lo absolvió. Después demandó de nuevo al Estado por daños y perjuicios, y en 2014 el Consejo de Estado volvió a indemnizarlo junto a su familia con 7,5 salarios mínimos para cada uno.

Hoy Alfonso afronta una denuncia penal por el desplazamiento forzado de una comunidad indígena en Vichada. Como su hermano Edward, ‘Poncho’ vio potencial en el cultivo de palma aceitera y compró ocho predios en la zona de La Primavera para crear la sociedad Agrícola El Encanto. En esos terrenos habitaban comunidades Sikuani, Cubeo y Amorua. (ver Tierra en Disputa)

Los indígenas reclaman estos territorios y han denunciado a Alfonso Mattos como responsable del desplazamiento. “Nos encontramos en el asentamiento El Trompillo en condiciones de miseria, hacinamiento, sin acceso a servicios públicos, con viviendas improvisadas y de una tremenda precariedad. Prácticamente nos encontramos en la mendicidad”, dice un líder Sikuani.

Según cuenta el líder que prefiere no ser identificado’, el despojo de las tierras fue violento. “En 2008 llega a Altagracia un señor Rodrigo Hernández, quien se presentó como representante de un señor Alfonso Mattos. Llegó con 20 hombres armados. El señor Hernández nos cita a varios de la comunidad para unas conciliaciones [...] no llegamos a ningún acuerdo”, dijo. Según el líder indígena, entre junio y julio de 2009 regresó Hernández con Mattos y los amenazó con armas. “No aceptamos salir del territorio. En agosto, en la noche, dos partes de la comunidad fueron quemadas por desconocidos”, contó.

Las comunidades indigenas tras el desplazamiento que sufrieron en 2010 viven en un pequeño terreno en el municipio del Trompillo

Las comunidades indigenas tras el desplazamiento que sufrieron en 2010 viven en un pequeño terreno en el municipio del Trompillo

Rutas y La Liga se comunicaron con Alfonso Mattos para conocer su versión sobre estos hechos, pero el empresario no quiso responder. Dijo que solo hablará frente a un juez, que todo es un montaje periodístico en su contra y que no había ningunas comunidades indígenas en los terrenos que compró.

Esas tierras tienen denuncias por acumulación indebida de baldíos. Según la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la comunidad presentó un proceso administrativo de revocatoria de adjudicaciones de los predios de Altagracia a la Agencia Nacional de Tierras.

En 2007 llegaron a Altagracia ocho compradores a adquirir fincas en la zona habitada por los indígenas. Según los certificados de tradición y libertad de los ocho predios, uno es propiedad de Agrícola El Encanto; cuatro más pertenecen a Alfonso, su esposa Ana Cecilia Lacouture y sus hijos Katherine y David Mattos Lacouture, todos ellos socios de Agrícola El Encanto. Otro predio más fue comprado por Carlos Eduardo Díaz Granados, exempleado de Hyundai Colombia y de Kadas S.A., otra empresa de los Mattos Lacouture. Los dos predios restantes pertenecen a dos particulares que, como varios de los anteriores, han tenido limitaciones al dominio en favor de Agrícola El Encanto. En la práctica, Agrícola El Encanto y sus socios tienen cinco predios, el usufructo de tres más y en la totalidad desarrollan su proyecto en las 13.879 hectáreas (ver certificados).

En Vichada, varios terrenos de la nación se cedieron de manera irregular a personas que no cumplían con los requisitos de la Ley 160 de 1994, donde se señala que los baldíos deben adjudicarse a personas sin tierra, comunidades indígenas o afro, con prioridad para quienes ocupen estos terrenos al menos cinco años. Los Mattos le compraron un predio a José Cayetano Melo Perilla, señalado en 2009 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como narcotraficante y conexión financiera de las Farc, involucrado en lavado de activos. José Cayetano es hermano de Hugo, y ambos pertenecen a una familia de empresarios arroceros del Tolima.

Además, los indígenas señalan que mientras habitaron esa zona ni los Melo Perilla, ni ningún otro adjudicatario, hicieron presencia en esa zona.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), que respalda jurídicamente a las comunidades indígenas, en su informe ‘Tierra y despojo en los Llanos Memorias de resistencia indígena y campesina en Meta y Vichada’ señala que ‘“estas adjudicaciones beneficiaron a personas que nunca habían vivido allí, no tenían alguna relación con los predios y en cambio tenían propiedades en otros lugares”.

Como otros empresarios agroindustriales, los Mattos llegaron a Vichada con el proyecto de explotar extensas zonas de monocultivo apoyados por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Según la Corporación Claretiana, “Agrícola El Encanto hace parte de las iniciativas de desarrollo promovidas por el Estado, ubicadas en la altillanura y por ello recibió del gobierno, en el año 2010, un ‘Incentivo a la Capitalización Rural’ por $207 millones, con un crédito de $3.000 millones”. Los indígenas dicen que la empresa del excongresista ha recibido el apoyo de autoridades del municipio, quienes incluso acompañaron los desalojos.

En 2016 la Superintendencia de Sociedades admitió el proceso de reorganización de varias empresas de Alfonso Mattos y su familia, entre ellas la agrícola, que para ese año le debía a la DIAN 592.772.467 pesos por retenciones. Según el libro del senador Wilson Arias ‘Así se roban la tierra en Colombia’, entre las causas de esta crisis económica en la que entró la sociedad, están “los altos costos financieros, la alejada ubicación del proyecto, la falta de vías de acceso y las condiciones de seguridad”.

Hoy en las fincas de La Primavera permanece el monocultivo de palma de aceite. Las cerca de 120 familias desalojadas de esas tierras viven en el resguardo El Trompillo mientras esperan respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras.

La última vez que se escuchó hablar de Alfonso Mattos fue en febrero pasado, cuando Daniel Coronell, en su columna “Vuelo Bajo”, reveló que él y su hermano Jorge estarían involucrados en supuestos sobornos para favorecer a Carlos en su pleito contra Hyundai.

Carlos, el filántropo extraditable

El declive de los Mattos se confirmó cuando les fue imposible evitar, el pasado 25 de junio, que España aprobara una solicitud de extradición hecha por Colombia para que el empresario responda por el soborno a una jueza en el caso contra Hyundai.

Carlos Mattos Barrero

Carlos Mattos Barrero

Carlos amasó su fortuna gracias a un acuerdo con el fabricante coreano, que desde 1992 le dio la representación única en el país. Este negocio se mantuvo hasta 2016, cuando Hyundai le quitó la exclusividad y se la cedió al ecuatoriano Juan Eljuri. Mattos interpuso entonces una demanda comercial y otras por competencia desleal y uso indebido de la marca. Su reclamo alcanzaba los 700 mil millones de pesos.

En agosto de 2020 su abogado, Iván Cancino, anunció que el empresario había llegado a un acuerdo con Hyundai y el ecuatoriano Eljuri. Pero esta decisión, que suspende el pleito comercial, no afecta el proceso por soborno que motivó la solicitud de extradición.

Desde 2016 Carlos Mattos empezó una fuerte confrontación en los estrados judiciales. Para ello, según la Fiscalía, el empresario intentó sobornar con 200 millones de pesos a funcionarios judiciales que debían decidir su caso. El empresario continúa en España, en una lujosa propiedad, donde lleva una vida social activa.

Pero el caso contra Hyundai no es su único lío. Después de pagar condena por narcotráfico en Estados Unidos, el exparamilitar Salvatore Mancuso ha ofrecido supuestas evidencias que vinculan a varios políticos y empresarios con el paramilitarismo. Mancuso solicitó el ingreso a la JEP, y aunque la entidad lo rechazó, aclaró que podría llamarlo para que entregue información de forma voluntaria. Según el columnista Yohir Akerman, en la solicitud que hizo a la JEP, Mancuso dijo: “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas (...) que se vieron beneficiadas con nuestro actuar”.

En el 2018, desde una cárcel en Estados Unidos, Mancuso ya había adelantado: “Mattos colaboró con las autodefensas y entregó recursos en un pacto con Carlos Castaño”. Otros desmovilizados lo vincularon con las autodefensas. Alias ‘El Pájaro’ contó en Justicia y Paz que la primera masacre cometida en Codazzi se planeó en una finca del empresario. También en la sentencia de Justicia y Paz a Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, y en una sentencia de restitución de tierras de un predio en Becerril, se afirma que “los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar, Carlos Mattos, Pepe Castro y Uber Rodríguez financiaron la creación, junto con Salvatore Mancuso, del Bloque Norte”.

Por estas declaraciones Justicia y Paz compulsó copias del proceso a la Fiscalía para que investigue al empresario. Pero estos procesos no han avanzado.

Aunque está muy cerca su extradición, Carlos sigue siendo reconocido en la región y mantiene relaciones con las autoridades de su pueblo, Codazzi. En un video que la Alcaldía subió a redes sociales en mayo, se muestra la entrega de 700 mercados que el empresario envió como ayuda durante la contingencia por la COVID-19. “Este mercado es una donación del doctor Carlos Mattos Barrero, hijo de Codazzi, industrial que ha querido hoy apoyar a estas necesidades que estamos viviendo (...) El Ejército Nacional, con el apoyo en la logística de la Alcaldía de Codazzi, les es posible entregarle este detalle”, dice una militar mientras entrega los víveres. Como una mano invisible y dadivosa que provee en medio de la crisis.

Actualizado el: Mar, 03/30/2021 - 20:35

Comunicado de prensa - 20 de agosto de 2020

Fiscalía restringe investigación a 20 perfilados por el Ejército; "Carpetas Secretas" denunció 130

En respuesta a un derecho de petición elevado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el que se solicita información sobre el avance de las investigaciones por los perfilamientos y seguimientos ilegales realizados por miembros del Ejército Nacional contra periodistas y otros ciudadanos, la Fiscalía General afirmó que no fueron 130 las personas objeto de estas acciones ilegales de monitoreo sino "un reducido grupo que no supera las 20 personas".

Esta información entregada por la Fiscalía contradice las revelaciones que hizo la Revista Semana el pasado 1 de mayo en su investigación titulada "Las Carpetas Secretas", en la que se incluyen indicios de perfilamientos y seguimientos a todo el equipo de Rutas del Conflicto. Según la investigación de Semana, el Ejército tenía una carpeta destinada a recolectar toda la información disponible de las y los miembros de nuestro equipo periodístico, y en esa carpeta se encontró una fotografía en la que se individualiza con un número a cada una de las personas que componían el equipo de Rutas del Conflicto en el momento en que fue tomada.

Nos preocupa que, a pesar de la evidencia del tamaño de la operación y la cantidad de personas perfiladas, la Fiscalía insista en que se ha determinado, individualizado e identificado a "un grupo no mayor de 20 personas" que fueron objeto de actos ilegales por parte del Ejército Nacional y afirme que ha adelantado todas las acciones para asegurar que las víctimas puedan ser oídas y se les facilite el aporte de pruebas en el proceso penal.

Hasta este momento, ninguna persona del equipo de Rutas del Conflicto ha recibido comunicación de la Fiscalía que indique que esa entidad nos considera víctimas en el proceso. Al contrario, la respuesta dada a la FLIP indica que la Fiscalía está adelantando una investigación de la que no participamos de ninguna manera, lo cual sugiere que no considera que la evidencia presentada en la investigación "Las Carpetas Secretas" tenga mérito suficiente para investigar posibles actuaciones ilegales contra nuestro equipo.

En una carta recientemente enviada al estado colombiano, un grupo de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó entregar información sobre las personas perfiladas ilegalmente por el Ejército Nacional y envió una lista de 43 periodistas que habrían sido sometidos a vigilancia, entre los que se encuentra todo el equipo periodístico de Rutas del Conflicto.

La fotografía del equipo de Rutas del Conflicto muestra cómo miembros del Ejército Nacional individualizaron y perfilaron a 17 personas, ninguna de las cuales ha recibido comunicación de parte de la Fiscalía que indique que esa entidad tiene intención de garantizar nuestra participación dentro del proceso y recibir información pertinente para la protección. Junto a esta fotografía, el equipo de Rutas del Conflicto pudo constatar que existían al menos seis perfiles de nuestros miembros que contenían información personal y sensible como teléfonos y direcciones de residencia.

Si la Fiscalía, luego de revisar la información revelada por Revista Semana y la evidencia encontrada en diligencias judiciales, considera que solo existe mérito para abrir investigación respecto de conductas ilegales en contra de menos de 20 de las 130 personas inicialmente mencionadas, es su responsabilidad explicar cuál es el criterio para tomar tal decisión, incluyendo qué tipo de información obtuvo el Ejército, y con qué métodos, de las personas sobre las que decidió no considerar como víctimas en el proceso penal.

Solicitamos a la Fiscalía que reconozca el interés del equipo de Rutas del Conflicto en las investigaciones adelantadas. Pedimos, además, a la Procuraduría General de la Nación que acompañe y vigile las actuaciones de la Fiscalía para garantizar que todas las víctimas puedan participar y recibir información de avance del proceso judicial.

Por último, manifestamos a la opinión pública y a organismos de protección de derechos humanos que los perfilamientos y seguimientos de los que fuimos objeto y la respuesta de la Fiscalía significan para nosotros una vulneración de nuestra libertad de prensa y nos revictimizan en cuanto a que las actuaciones ilegales nos ponen en situación de vulnerabilidad que no se remedia por vía judicial al no considerarnos parte del proceso sin una explicación satisfactoria.

Actualizado el: Jue, 08/20/2020 - 17:57

Cicatrices sin sanar: Historias, cuerpos y mentes marcadas por la desaparición en Colombia

Enviado por administrador el Vie, 08/07/2020 - 14:32Organizaciones denuncian aumento de enfrentamientos durante la erradicación forzada en 2020

Foto de portada: Archivo El Espectador

El pasado 24 de junio de 2020 el Centro del Alternativas al Desarrollo (CEALDES) y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (CESYCME) iniciaron la campaña de comunicación #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). El fin de esta campaña es rechazar y visibilizar los operativos de erradicación forzada en diferentes zonas del país, las vulneraciones a los derechos humanos durante estos operativos y los incumplimientos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

En 2020 se registraron 51 casos de enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos durante operaciones de erradicación forzada, un número de registros que supera el acumulado de los cuatro años anteriores (44). Esto es lo que devela la publicación “Erradicación forzada: política que mata” del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, divulgada 14 de julio del presente año.

Desde el 25 de marzo de 2020, fecha del inicio del aislamiento en Colombia debido al Covid-19, ocurrieron 21 de estos casos, lo que ha llamado la atención de las organizaciones respecto a la vulneración de derechos humanos y a los riesgos para la salud de los pobladores durante la pandemia. “El gobierno está incumpliendo los derechos básicos, los campesinos son ciudadanos y con las erradicaciones forzadas vulneran sus derechos. El Ejército, además, no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y esto representa un riesgo para las comunidades”, afirma Camila Fernández integrante de CESYCME.

Cuestionado sobre el tema, el Ministerio de Defensa respondió que los uniformados que asisten la erradicación forzada han recibido capacitaciones sobre las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19. “El personal uniformado y civil que lleva a cabo las labores de erradicación, antes de ingresar a zona, cumple a cabalidad con los protocolos de aislamiento preventivo y control de síntomas. Esto también ocurre durante y después del ingreso al área de operaciones, para evitar la propagación de la pandemia”, afirmó.

Los departamentos más afectados por los enfrentamientos durante la erradicación forzada son Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia con alrededor de 75% de los incidentes (71 casos) desde el 2016. De los 95 incidentes de los últimos cuatro años, el 20% (19 casos) registró el uso de armas de fuego por parte del Ejército o un tercero, según la investigación “Erradicación forzada: política que mata”. También hubo heridos en 18 de los altercados y por lo menos un muerto en cinco de ellos.

Diferente de la publicación del observatorio, que se enfoca en el número de enfrentamientos durante las operaciones, la campaña #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada enfatiza en el número de casos de erradicación forzada durante el 2020 y sus consecuencias para las comunidades. Los departamentos en los se han focalizado los procesos de erradicación son Norte de Santander, Meta, Putumayo y Antioquia, también priorizados por el Gobierno Nacional para iniciar la tercera etapa del PNIS, según CEALDES. Esa fase del programa de sustitución consiste en la inscripción de familias, la entrega de proyectos productivos y de beneficios económicos a los cultivadores que cumplan con los compromisos de lo pactado.

Durante los tres años de implementación del PNIS, el Gobierno se ha retrasado con la entrega de proyectos productivos como alternativa a los cultivos de coca y del apoyo económico del Plan de Atención Inmediata (PAI). La demora ha dificultado que las comunidades realicen el tránsito a las economías legales con cultivos que generen rentabilidad económica y bienestar ambiental, según las organizaciones.

Las familias de la vereda Los Alpes de Vistahermosa, Meta esperaron dos años las huertas caseras que les prometían desde el programa, según el reportaje ‘La sustitución que tiene en apuros a las familias cocaleras’, realizado por Rutas del Conflicto en alianza con Consejo de Redacción y Verdad Abierta.

Según el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), desde el inicio de la contingencia sanitaria al mes de junio, se han realizado 12.464 entregas de insumos para huerta en los municipios de Tumaco (Nariño), Cáceres y Anorí (Antioquia), Puerto Libertador y San José de Uré (Córdoba), San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare) y Puerto Rico (Meta). Acerca de los enfrentamientos entre campesinos y Fuerza Pública durante la erradicación forzada, el PNIS respondió que la responsabilidad y conocimiento de estos casos es del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa afirmó a Rutas del Conflicto que “uno de los pilares de la Política de Defensa y Seguridad” es la protección de los Derechos Humanos. “Los integrantes de la Fuerza Pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos; reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales”, informó. Sin embargo, desde los territorios se denuncia el exceso de violencia, según testimonios registrados por el observatorio y por la campaña de CEALDES y CESYCME.

Amenazas, gases lacrimógenos y capturas

Los diez departamentos más afectados por estos procesos de erradicación forzada desde el inicio del 2020 son: Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Antioquia, según CEALDES. Los dos últimos departamentos tienen los porcentajes más altos de hechos violentos en medio de los procesos: 24% y 23% respectivamente. “El gobierno actual ha priorizado la militarización de los territorios y las erradicaciones forzadas en una “guerra contra las drogas” que ha generado la estigmatización sistemática y la represión al campesinado”, afirma CESYCME en una de sus publicaciones en redes sociales.

Imagen tomada de la campaña #Erradicación ForzadaNOSolucionaNada

La erradicación forzada, según CEALDES y CESYCME, ha vulnerado los derechos humanos de los campesinos, incluyendo el derecho a la salud, derecho a la paz y a la integridad. El derecho a la vida ha sido uno de los más vulnerados porque “en medio de la erradicación ha habido asesinatos, ráfagas con fusiles, amenazas a campesinos y campesinas que están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta pacífica”, afirma Daniela Mosquera integrante de CEALDES.

En el Meta el Ejército ha atacado, en diferentes oportunidades, a campesinos con gases lacrimógenos y capturaron a 9 de ellos durante los operativos de erradicación, según relata CEALDES (ver publicación aquí). En El Retorno, Guaviare la comunidad también denunció agresiones y uso de gases lacrimógenos por parte del ESMAD y la Fuerza Pública, por medio de un video publicado en la investigación “Erradicación forzada: política que mata”.

Para las organizaciones líderes de la campaña #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada el acompañamiento del Ejército en estos procesos corresponde a discursos que estigmatizan a los pobladores en los que se afirma que “la erradicación necesita estar acompañada por la Fuerza Pública porque los campesinos, de alguna manera, sus líderes y lideresas, tanto afros como indígenas, están aliados o están presionados, como que están bajo fusil por actores armados ilegales”, comenta Daniela Mosquera.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “sólo en los casos en que las unidades de erradicación son atacadas violentamente, las unidades militares y de policía pueden hacer uso de la legítima defensa, con un uso proporcional de la fuerza para proteger su vida e integridad personal, así como la de terceros, de acuerdo con el marco jurídico de protección a los derechos humanos”.

El acompañamiento militar durante de la erradicación genera una coacción en el proceso aún cuando éste es voluntario, según Camila Fernández, integrante de CESYCME. El Informe No. 21 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) expone que se han erradicado voluntariamente 41.513 hectáreas en el marco de la implementación del PNIS. “Desconocer la voluntad del campesinado de arrancar las hojas, y decir que ha bajado gracias a las acciones militares es abrir la puerta también a la discusión sobre el glifosato, mayores militarizaciones y no vías, no acceso a derechos y servicios básicos en estos territorios”, afirma sobre el informe.

En redes sociales

A raíz de estas situaciones, CEALDES, CESYCME y COCCAM se unieron para crear una campaña de comunicación en redes sociales llamada #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada. Con cifras, videos y publicaciones de alternativas para la sustitución, las organizaciones quieren poner sobre la agenda pública la discusión de que “la solución no solo es un proyecto productivo”, explica Fernández, sino también trabajar por la no estigmatización y la garantía de las comunidades.

“La visibilización es, además, investigación, caracterización. Es saber qué está pasando con los cultivos, qué está pasando con el gobierno y el campesinado”, dice Mosquera. La erradicación es una situación para preguntarnos por Colombia, por su gente. Se apunta a la desestigmatización y protección de diferentes comunidades.

Para continuar apoyando y visibilizando estas situaciones, CEALDES y CESYCME viajaron el sábado 18 de julio a la ‘Misión humanitaria por la vida y la paz en los llanos orientales y la orinoquía’. Junto a otras organizaciones sociales, académicas y defensoras de derechos humanos, estarán en la zona hasta el 27 de julio acompañando y documentando las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las erradicaciones forzadas. Recorrerán San José del Guaviare, Macarena, Vistahermosa, Mesetas y Uribe, principalmente, y entregarán insumos de salud como alcohol, tapabocas y antibacterial.

Actualizado el: Mié, 07/22/2020 - 17:58

"Cuando sufrí el accidente, el rumbo de mi vida cambió totalmente"

La historia de Holmes es la de muchas víctimas de minas antipersonales que se han visto afectadas por el deficiente sistema de salud y la reintegración laboral.

En medio de montañas selváticas de la región amazónica se encuentra una vasta sabana verde, es el valle de Balsillas ubicado en el cuarto municipio del país con mayor número de víctima de minas, San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí, 262 personas han pisado una mina desde 1990.

El 26 de octubre de 2010 a las 10:30 de la mañana, Holmes Ordóñez, un joven que muy pronto iba a cumplir 18 años, pisó un terreno minado en la vereda de Guayabal en la región de El Pato. Había empezado su técnico en gestión ambiental en el Huila para escapar del reclutamiento forzado y las minas antipersonales que eran pan de cada día. Esa mañana había quedado de encontrarse con el sacerdote para ir a hacer arreglos en varias casas de la zona que sufrieron los estragos del conflicto armado.

A veinte metros de la casa cural, la mina explotó e impactó a Holmes directamente en su pierna derecha. Lo primero que hizo el joven fue gritarle al padre que lo ayudara, y este con gran esfuerzo lo llevó hasta la casa cural en donde la comunidad llamó al Ejército para que lo trasladaran a un centro médico.

La región de El Pato se encuentra a cuatro horas de San Vicente del Caguán y a cinco horas de la capital de Huila, Neiva. Esta zona rural fue clave en el nacimiento de las Farc y años después se convirtió en una de las primeras Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Estas zonas fueron creadas en 1994 mediante la Ley 160, con el propósito de evitar la concentración de tierras y fortalecer la economía campesina del país.

Holmes primero fue trasladado al Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, ahí, los médicos le dijeron al joven que tenían que amputarle la pierna derecha. Sin embargo, Holmes sintió que todavía podía mover sus dedos y se negó a la decisión médica, ilógica para él. La pierna de Holmes se complicó y al no tener los recursos necesarios para atenderlo, ese mismo día lo trasladaron a una clínica en Florencia donde le amputaron la extremidad.

A la corta edad de 18 años Holmes no sólo perdió su pierna, sino que su familia fue desplazada de Guayabal. A raíz de la ausencia del Estado, los grupos armados impusieron sus reglas de dominación y miedo, una de ellas era no tener ningún tipo de acercamiento o contacto con las Fuerzas Militares. “En ese tiempo si caías en un lugar minado, tenías que pagar la mina”, recuerda Holmes.

A causa de lo ocurrido y en medio de la incertidumbre, la madre de Holmes y sus cinco hermanos menores dejaron el campo y decidieron iniciar una nueva vida en Neiva y empezar de cero. En total son diez hermanos, solo cinco viven con su madre. Holmes al ser el mayor de todos y ante la muerte de su padre, se convirtió en el sustento del hogar a muy corta edad.

“Fue una infancia muy sufrida porque nos tocó aceptar reglas que atentaban contra nuestra propia integridad”, cuenta Holmes. El joven estudiaba hasta mediodía y luego “voleaba” machete, recogía café y frijol para llevar comida a su casa.

Lo que sucedió aquella mañana cambió su vida para siempre. En medio de la situación de vulnerabilidad que enfrentaba Holmes con su familia, al ser víctimas directas del conflicto armado, el joven decidió salir adelante y enfrentar su nueva realidad.

Tras durar cerca de dos meses internado en la unidad de cuidados intensivos, el joven comenzó su proceso de recuperación. Luego de un año aproximadamente, volvió a caminar.

Con ello y dentro del desespero que afirmaba tener, Holmes llegó a verse obligado a buscar ayuda por parte de alguna ONG que le permitiera tener acceso a una prótesis, debido a que, según cuenta, ni con una tutela pudo acceder a una por parte de la EPS.

“No culpo al gobierno como tal, culpo a las instituciones locales y sus funcionarios que han puesto todo tipo de trabas para las personas que han sufrido estos accidentes. Es triste”, manifiesta Holmes.

En ese momento, inició su proceso de recuperación y adaptación a su prótesis. Holmes debió cambiarla dos o tres veces hasta encontrar una apta a sus necesidades. ¨Conocí organizaciones que valen la pena como el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras campañas que han estado cerca de nosotros para cumplir con lo que le corresponde al Estado”, añade el caqueteño.

Luego de dos años del accidente en un control médico, Holmes se dio cuenta de que el impacto de la mina había sido más crítico. El líder se enfrentó a una reconstrucción traqueal causada por la misma explosión, y duró seis meses hospitalizado.