Masacres: un horror que no cesa

Enviado por administrador el Mié, 12/23/2020 - 01:57Las millonarias inversiones en la Ciénaga Grande que se van por los caños

- Entre 2006 y 2019, Corpamag suscribió contratos por $309.000 millones para dragados de caños. La mayoría se les adjudicaron a las mismas empresas y son cuestionados por falta de planeación y efectividad de las obras.

Por: Paola Benjumea Brito - Consejo de Redacción

La Ciénaga Grande de Santa Marta ha sufrido en las últimas décadas un proceso de deterioro ambiental. Miles de hectáreas de bosque de manglar han muerto y algunas especies de peces y moluscos, que antes abundaban en sus aguas, han desaparecido debido a la falta de intercambio del complejo lagunar con los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena y el mar Caribe.

Lo anterior como consecuencia de la hipersalinización y desecamiento del complejo lagunar debido a la construcción de la vía Ciénaga – Barranquilla a finales de la década de los 60, el carreteable Palermo- Sitionuevo –Salamina en los años 70 y otras acciones como el desvío de los ríos provenientes de la Sierra Nevada y la construcción de diques y terraplenes por finqueros para el beneficio de cultivos de palma, banano y ganadería.

Para rehabilitar la laguna costera más grande y productiva del Caribe colombiano, declarada humedal Ramsar en 1998 (una lista que incluye los humedales de mayor importancia en el mundo) y reserva de la biosfera por la Unesco en el 2000; en 1992 se inició el proyecto Prociénaga, un esfuerzo de cooperación interinstitucional colombo – alemana.

Entre 1995 y 1998 se realizaron obras hidráulicas que consistieron en el dragado de cinco caños que alimentan la ciénaga: Clarín, Alimentador, Torno, Aguas Negras y Renegado para restablecer el intercambio hídrico con el río Magdalena. Además, a los caños Aguas Negras y Renegado les construyeron compuertas para regular la entrada de sedimentos del río.

Estas obras, según el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), que desde 1999 realiza los monitoreos de calidad del agua (contaminantes, oxígeno, salinidad, PH, metales pesados, hidrocarburos y coliformes), cobertura vegetal y recurso pesquero, dieron resultados positivos los primeros años. Pero la falta de mantenimiento de los caños, junto con las condiciones del fenómeno del Niño, que cada vez que ocurre reduce las lluvias y con ellas las corrientes de los ríos, influyeron en el incremento de la salinidad y la ‘muerte del manglar’ en la Ciénaga Grande.

Para el dragado y mantenimiento de los caños principales y secundarios de la Ciénaga Grande, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) suscribió, a través de licitación pública, 15 contratos, entre el año 2006 y noviembre de 2019. Estos sumaron $254 890 millones, sin incluir las adiciones, de acuerdo con la información suministrada por la entidad y encontrada en el Secop (portal estatal encargado de hacer pública la contratación).

Cuestionamientos a contratos

Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el 2017, el ente de control realizó hallazgos sobre la contratación de Corpamag. En algunos de ellos evidenció que dicha entidad contrató obras de dragado y mantenimiento de caños con una duración de 15, 13 y siete años y con violación de los principios contractuales de selección objetiva, transparencia, planeación, economía y pluralidad de oferentes. Además, que sobre estos contratos no se ejecutó correctamente las labores de supervisión y vigilancia sobre la calidad de las obras y sus correspondientes impactos.

Tras la expedición de la Ley 981 de 2005, Corpamag licitó el contrato 01 de 2006, cuyo objeto era la “recuperación, conservación y mantenimiento mediante dragado de 3.543.333 m3 de sedimentos en los caños Clarín Nuevo, Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras y Renegado, incluyendo las trampas de sedimentación y el manejo de compuertas de los caños Aguas Negras y Renegado”. El plazo del contrato era de 15 años y se financiaría con el 80 % del recaudo de la sobretasa ambiental, proyectado en $25 633 277 673. Dicho contrato fue adjudicado al consorcio Ciénaga Grande como único proponente, del cual hace parte la empresa Servicio de Dragados y Construcciones S.A. El contrato fue adicionado en 2015 por $7 860 439 296.

La Contraloría encontró que hubo fallas en la planeación y posterior supervisión de este contrato. A los seis años después de haberse suscrito, los resultados del mismo fueron objeto de valoración gracias a un informe técnico del Invemar, refrendado por la CGR al señalar que “los monitoreos realizados daban cuenta que la recuperación no se hacía de manera integral”.

En 2012, Corpamag firmó el contrato No. 064 de 2012 con la firma Servicios de Dragados y Construcciones S.A., cuyo objeto era la “(…) recuperación de caños y obras complementarias del complejo deltaico estuarino del Río Magdalena en el Departamento del Magdalena”. El valor de este contrato fue de $6 970 404 288. De nuevo, la empresa fue el único proponente en la licitación.

Tras el aumento de la sobretasa ambiental -hecho generado por la expedición de la Ley 1718 de 2014, por medio de la cual se modifica el artículo 5° de la Ley 981 de 2005 que aumentó la base gravable de la sobretasa ambiental al 8 %. -, Corpamag adjudicó el contrato No. 093 de 2014 cuyo objeto es “contratar las obras de recuperación y mantenimiento de caños principales y secundarios del Complejo Deltaico Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta CDE-CGSM”. El contrato tiene un plazo de 15 años y un valor de $80 628 474 087 con cargo a la sobretasa ambiental. Fue adjudicado, nuevamente, a Dragados y Construcciones S.A., como único proponente en la licitación.

Según información proveniente de la Superintendencia de Sociedades, el contratista solicitó en el año 2017 admisión al proceso de reorganización que regula la Ley 1116 de 2006, proceso en el cual quedó develada la pelea entre sus socios -la familia Williams- por la no inclusión de varios contratos entre los activos de la sociedad y la mora en el pago de obligaciones parafiscales como los giros correspondientes al Sena (Expediente 47571 S. de S.).

Por las posibles irregularidades en la adjudicación de estos contratos, la Fiscalía General abrió una investigación en contra de Orlando Cabrera Molinares, exdirector de Corpamag, el contratista y las firmas interventoras, por la eventual comisión de varios delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en beneficio de terceros y concierto para delinquir, cometidos al parecer en los procesos licitatorios estructurados bajo la dirección de Cabrera Molinares.

Para la Contraloría el primer contrato debió tener un plazo menor pues “no se estaba haciendo un trabajo integral de recuperación sino una recuperación parcial de las zonas”. Además, señaló que a ambos contratos les hicieron varias adiciones de recursos. El 01 de 2006 tuvo 12 adiciones por un valor de $16 428 millones, por lo que al cierre de la vigencia fiscal 2017 su costo total ascendía a los $41 549 millones; en paralelo, al contrato 93 de 2014 se le adicionaron $403 millones, con lo cual, al cierre de la vigencia fiscal 2017 su costo total ascendía a los $81 028 millones.

El director del Invemar, capitán Francisco Arias, aseguró que cuando se contrataron estas obras le manifestaron a Corpamag la necesidad de hacer un monitoreo de la carga sedimentaria que ingresa a la ciénaga por el río Magdalena, pero la Corporación no quiso que ellos lo hicieran. “Entiendo que ese monitoreo era parte del trabajo que tenían que hacer los que estaban dragando. En la administración de Orlando Cabrera – exdirector de Corpamag- nosotros nunca recibimos información sobre eso”, advirtió.

El indicador para saber si las obras hidráulicas están funcionando o no, según Arias, es la salinidad. “A partir de 2007 y 2008 empezamos a ver que la salinidad comenzó nuevamente a aumentar, levantamos las alarmas y dijimos que el mantenimiento no estaba funcionando, estábamos recibiendo una señal de salinidad que no era buena y que inmediatamente empezó a trasladarse a la pérdida de cobertura vegetal y la disminución de la pesca”, dijo.

La doctora en Ecología y Medioambiente y docente de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardy, autora del libro Repensando la Ciénaga: nuevas miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta, denunció que el dragado de la mayoría de los caños, en lugar de beneficiar la conectividad ecohídrica de la Ciénaga Grande, lo que hace es afectar el funcionamiento del delta, que es la acumulación de sedimentos en la desembocadura de los ríos en el mar, que se constituyen con el tiempo en tierra muy fértil; y habilitar suelos para cultivos. Además indicó que nadie está evaluando la técnica de estos dragados.

“El Invemar alguna vez le hizo una recomendación a Corpamag para que hiciera los dragados, incluyendo técnica de espina de pescado para que pueda entrar el agua al manglar. Y han hecho un par de pilotos, pero el diseño del dragado va en contra de la naturaleza de la ciénaga que es un delta, que no tiene profundidades muy grandes, por lo tanto el interés de cavar profundo no es lo que necesita el sistema, sino que con el pulso de inundación del río el agua entre a la totalidad de unidades del delta y, sobre todo, se expanda e inunde el bosque de manglar y los otros tipos de humedales del complejo”, expresó Vilardy.

También cuestionó la efectividad de los mantenimientos de las obras hidráulicas en la Ciénaga Grande, con base en el análisis con imágenes satelitales realizado en 2017 por Fernando Jaramillo, quien trabaja con la Universidad de Estocolmo y el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Este arrojó que entre 2007 y 2011 las entradas de agua dulce al humedal se identificaron solo cuando la descarga diaria promedio de agua en el río superó los 700 metros cúbicos, que corresponde al 30 % de los días durante ese periodo.

A esto se suma que, según Arias, todas las obras de dragado y mantenimiento de caños se contrataron con base en el modelo hidráulico que recomendó Prociénaga en los años 90, sin tener en cuenta los cambios geomorfológicos por los sedimentos y fenómenos como la Niña, que trae grandes lluvias y, por lo tanto, el aumento en los caudales, que ha tenido el complejo lagunar. El modelo original, que no contempló las entradas de agua de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, solo fue actualizado a comienzos de 2019.

El ingeniero civil e investigador Manuel Alvarado Ortega, exdirector del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores de Cormagdalena y la Universidad del Norte y del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de Uninorte, agregó que para la Ciénaga Grande no existe a la fecha una base de datos topográfica, hidráulica y sedimentológica ni una valoración de su evolución en el tiempo, que permita conocer el comportamiento de los caños y canales en función de los niveles del río Magdalena.

“Las únicas mediciones regulares que se realizan desde 1999 son las de calidad de agua, ejecutadas mediante los convenios Corpamag e Invemar. En los últimos años hay un trabajo del Ministerio del Ambiente e Invemar para contar con un modelo hidráulico del sistema, pero por la falta de información histórica, la valoración hidráulica/sedimentológica posible en estos momentos es cualitativa. Los diseños de los dragados de Corpamag se realizaron sin el conocimiento hidráulico y sedimentológico del sistema”, expresó Alvarado, quien actualmente es consultor en hidráulica de ríos y costas.

Al diseñar los dragados sin tener en cuenta la ubicación del nivel freático (aguas acumuladas en el subsuelo), lo que lograron con la profundización, según Alvarado, fue el descenso de este nivel, con aporte de agua subterránea hacia el canal dragado, en perjuicio del tipo de mangle existente como se observa alrededor del caño Clarín Viejo, práctica que se usa para desecar terrenos.

“Lo que se necesita es recuperar el delta con importantes aportes de agua y sedimento del río. Una recuperación ecológica, que es fundamental para la vegetación y la población”, afirmó Alvarado.

Por su parte, Arias también reveló que la forma como se ejecutaron la mayoría de los dragados no era la adecuada porque los sedimentos que sacaban eran depositados en los bancos del canal del caño, formando unos diques que impedían que el agua dulce inundara los planos donde están los manglares, lo cual es muy importante en los procesos de restauración porque esos suelos que se habían desecado, al no recibir agua dulce, se salinizan impidiendo el crecimiento del manglar o la vegetación.

“Para nosotros esa era una preocupación desde hace muchos años, esta administración de Corpamag (Carlos Francisco Díaz Granados) la entendió y en los dragados que se están haciendo ahora ese material ya no se deposita de esa manera. Nuestra recomendación fue que se hiciera en forma de espina de pescado, que requiere una ingeniería que se puede hacer con las comunidades”, explicó el director del Invemar.

Más irregularidades

En la auditoría realizada por la Contraloría también hallaron irregularidades en los contratos suscritos entre los años 2016 y 2019, durante el periodo del actual director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados, quien fue reelegido en octubre de 2019.

En el contrato 152 de 2016, cuyo objeto es la recuperación hidráulica del caño Clarín Viejo, como aporte a la restauración del ecosistema de bosque de manglar de la Vía Parque Isla de Salamanca, la Contraloría evidenció falencias en el principio de planeación, es decir, posibles violaciones al principio de transparencia. En los estudios previos, el objeto del contrato y el presupuesto de obra no quedó establecido, al igual que los soportes necesarios para demostrar la necesidad de realizar la construcción de una estructura de protección de la embocadura o entrada del caño Clarín Viejo; es decir, la decisión de construir dicha estructura se tomó durante la etapa de ejecución del contrato, por lo que el contratista solicitó una prórroga de tres meses, lo que generó un retraso en la obra.

El contrato fue suscrito inicialmente por $3911 millones. El ente de control señaló que la primera modificación de este contrato consistió en una adición presupuestal de $1132 millones –es decir, por casi el 50 % del valor inicial– y una prórroga de un mes, con fecha 22 de diciembre de 2016. Dado que el contrato inició su ejecución el 27 de diciembre de 2016, la adición y la prórroga se celebraron antes de haber iniciado la ejecución. Así las cosas, sin haber empezado el contrato, su costo total había incrementado hasta $5000 millones.

La explicación de Corpamag a la Contraloría fue que dos meses antes de la ejecución del contrato se solicitó una adición de recursos porque hubo que modificar el diseño inicial del caño Clarín Viejo. Para cubrir los gastos adicionales, Corpamag y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hicieron una adición de $2217 millones al Convenio Interadministrativo que ambas entidades habían firmado previamente.

Otro ejemplo de la mala planeación es el contrato 206 de 2016, cuyo objeto es la restauración ambiental del sector oeste de la Ciénaga Grande de Santa Marta (caños Bristol, Cobado y Caleta del Tambor). Ese contrato fue suscrito con el Consorcio Dragados PVC, del que hace parte la firma Panamerican Dredging & Engineering SAS, que es recurrente en varios contratos con Corpamag.

La Contraloría cuestionó que en la elaboración de los estudios previos Corpamag no contempló la afectación de caños secundarios ni la necesidad de intervenirlos para lograr la efectividad de la obra contratada.

En consecuencia, a este contrato, que tenía un valor inicial de $17 104 millones, financiados con recursos del Fondo Nacional Ambiental, le hicieron una adición de $4979 millones en agosto de 2017 para el dragado de los caños secundarios Machetico, Ahuyama, Pajaral y Covado II, pertenecientes al sector intervenido.

El ente de control también recordó que debido al delicado estado de la Ciénaga Grande fue incluida en el Registro Montreux, listado donde aparecen los humedales de importancia internacional que se encuentran amenazados y presentan mayor deterioro. En el Informe de Asesoramiento de la Misión Ramsar en 2016 se recomendó replantear las obras hidráulicas que se venían ejecutando en el complejo lagunar, con el fin de garantizar el intercambio hídrico y que el ecosistema recupere su dinámica natural.

Pese a esto, la Corporación suscribió el contrato 310 de 2018 para el mantenimiento de caños y ríos que alimentan la Ciénaga Grande, con un plazo de ejecución de 13 años, similar a los dos contratos suscritos en 2006 y 2014 que fueron cuestionados por la Contraloría por la falta de transparencia y baja efectividad. Dicho contrato fue adjudicado a Panamerican Dredging & Engineering SAS por valor de $52 753 millones de pesos y se empezó a ejecutar el 21 de enero de 2019.

De dónde sale la plata

En la revisión de los contratos suscritos por Corpamag entre el año 2006 y noviembre de 2019 para el dragado de sedimentos y caños en la Ciénaga Grande de Santa Marta, llama la atención que aparecen los nombres de las mismas firmas.

Entre 2006 y 2014, siendo director Orlando Cabrera -quien fue reelegido cuatro veces en el cargo-, le adjudicaron seis contratos (dos de ellos con una vigencia de 15 años) a la firma Servicios de Dragados y Construcciones S.A., que tenía como representantes legales a los hermanos Robert John y Michael David Williams Moreno.

Igualmente, entre 2016 y 2019, durante el periodo del actual director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados –primo hermano del representante Eduardo Díaz Granados Abadía, impulsor de la Ley 1718 de 2014–, se adjudicaron cuatro contratos a la empresa Panamerican Dredging & Engineering, cuyo representante legal es Carlos Guerrero Acosta. En estos participó por su cuenta o como parte de un consorcio integrado por las firmas Vías y Dragados SAS y Compañía de Equipos Pesados SAS.

Los contratos de mayor cuantía y los que se hicieron a 13 y 15 años son financiados con la sobretasa ambiental, creada por la Ley 981 de 2005, como mecanismo de compensación por la afectación o deterioro derivado de la vía Ciénaga – Barranquilla.

La Ley 981 de 2005 establecía la tarifa del 5 % sobre la base gravable del valor total del peaje a pagar por cada vehículo que transite por la vía Ciénaga-Barranquilla. Estos recursos tienen como destinación la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la recuperación y conservación de las áreas afectadas por las vías, pero casi el 80 % se destinan a obras de dragado, incluso comprometiendo vigencias futuras hasta por 15 años.

La Ley 1718 de 2014 modificó la 981 de 2005 aumentando el valor de la tarifa a aplicar sobre la base gravable de la sobretasa ambiental del 5 al 8 %. El proyecto fue impulsado en el Congreso por el entonces representante a la Cámara por el Magdalena, Eduardo Díaz Granados Abadía, quien antes de ser elegido congresista fue nombrado en 2003 por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez como representante del Gobierno Nacional en el consejo directivo de Corpamag, en el que participó durante siete años.

Uno de los contratos beneficiados con la modificación de la Ley 981 de 2005 fue el 93 de 2014. Al entonces director de Corpamag, Orlando Cabrera, le autorizaron, a través del acuerdo 08 del 28 de julio de 2014, comprometer el 3 % adicional de los recursos de la sobretasa ambiental desde 2015 hasta 2020, pues el 5 % ya estaba comprometido hasta 2020, y la totalidad de la tarifa que se aplica al recaudo, es decir el 8 %, desde 2021 hasta 2030.

Con estos recursos adicionales, Corpamag amplió la proyección de los caños y cuerpos de agua a intervenir hasta 2030: Caño Clarín, Aguas Negras, Renegado, El Torno, Almendro, Bristol, El Cuervo, Hojas Anchas, El Burro, Hondo, Alimentador, Señora, La Mata, El Salado, Cuatro Bocas (km 12 Clarín), Schiller, Márquez, Ahuyama, Grande Ferrán, Frayle, Arenque, El Condazo, Ciego, Limón, Dividivi, Vicente Caballero, La Ceja, El Oso, Guaimito, Canal Circunscrito, Ciénaga Cherlene y Canal El Deshecho.

Las intervenciones, según Corpamag, se harán en los caños priorizados solamente en sus puntos críticos y se encuentran programadas para ser ejecutadas en 15 años, es decir, un promedio anual de 370 500 metros cúbicos de dragado, con lo que se logra dragar de 20 a 22 kilómetros por año.

De acuerdo con el artículo de Semana.com La ciénaga era grande, publicado en marzo de 2015, del contrato 93 de 2014 llama la atención que a un caño como Schiller, que solo tiene cinco kilómetros y baña unas fincas palmeras y ganaderas de las familias Caballero, Pérez y Zambrano, le van a remover 500 000 metros cúbicos de sedimentos. Mientras tanto, al caño Ciego, que nace en la ciénaga de San Antonio, atraviesa los municipios de Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Remolino, Pivijay y El Retén en 60 kilómetros, solo le removerán 50 000 metros cúbicos.

“Esa entidad (Corpamag) está más preocupada por garantizar el agua a los palmeros y ganaderos, que en salvar los caños que alimentan la ciénaga o que recorren zonas de campesinos pobres o pescadores”, dijo un líder de la zona citado por Semana.com.

Nuevos contratos

Pese a los cuestionamientos sobre los contratos de dragado, Corpamag le sigue apostando a estas obras hidráulicas para la recuperación de la Ciénaga Grande. El pasado 31 de diciembre, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Caribe aprobó tres proyectos por $77 322 millones para la recuperación del sector occidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a través del dragado de los caños Hondo, Martinica, Renegado, Condazo y la Ciénaga de Buenavista, que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La licitación pública se abrió el 22 de abril de 2020, pero se declaró desierta el 18 de mayo porque no se presentó ningún proponente en el plazo establecido en el cronograma. Posteriormente se abrió un proceso licitatorio abreviado.

El proceso se cerró el pasado 23 de junio con tres proponentes, conformados por 10 empresas, entre ellas Servicios de Dragados y Construcciones y Panamerican Dredging & Engineering. Finalmente el contrato se adjudicó el 11 de agosto de 2020 al Consorcio PHDV, integrado por Panamerican Dredging & Engineering SAS, con el 50 % de participación; Vías y Dragados SAS, con el 30 %, y CM Ingeniería y Construcción SAS, con el 20 %. De acuerdo con la ley, para los procesos abreviados no es válido introducir cambios sustanciales respecto de los pliegos definitivos de la licitación pública que se declaró desierta. Llama la atención que, para el proceso abreviado, sí se hayan presentado tres proponentes ante un proceso que no tiene prepliegos; ¿hubo cambios significativos o sustanciales a los pliegos?

Es igualmente llamativo que la empresa CM Ingeniería y Construcción SAS, habiendo nacido el 9 de junio de 2015, ya ostente el 20 % de un contrato de esa magnitud. Y que no exista un gran detalle de qué actividades va a desarrollar, pues pese a que en la figura de los “consorcios” no es necesario realizar esa descripción, en el caso de una unión temporal sí habría que hacerlo.

Este nuevo proyecto se diferencia de los otros porque, al parecer, acoge la metodología de la espina de pescado de la que hablan los expertos. Sin embargo, no ha estado exento de críticas. El senador José David Name y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, reprocharon que los proyectos no contaran con licencia ambiental.

“Los proyectos técnicamente no están bien elaborados, necesitan control por parte de la Anla. No sabemos qué interés hay para desarrollar unos proyectos que tienen serias dudas. Lo mínimo que deben tener unos proyectos con los que piensan dragar la Ciénaga Grande de Santa Marta es que tengan licencia ambiental”, dijo Name en enero pasado en declaraciones a medios de comunicación.

En agosto pasado, el gobernador Caicedo volvió a hacer reparos a los proyectos y se refirió a un pronunciamiento de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que considera que estas obras podrían afectar negativamente al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta “ya que se entiende como una propuesta de canalización que no deja entrar el agua del río Magdalena al complejo lagunar en temporada de aguas altas y que amenaza con desaguar el Santuario durante las sequías”, indicó el mandatario en un comunicado.

Ante los cuestionamientos, el director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados, aseguró que estos proyectos no fueron elaborados de manera improvisada, sino que se formularon en 2017 y no requieren licencia ambiental de la Anla. Además que fueron estudiados, evaluados y viabilizados por el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero no pudieron acceder en 2018 y 2019 a recursos del Fondo Nacional Ambiental porque el Gobierno Nacional los congeló, por lo cual la exgobernadora Rosa Cotes los radicó ante el Ocad Caribe.

“Corpamag reitera que las intervenciones que adelanta en la Ciénaga Grande de Santa Marta se basan en estudios y análisis realizados conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Costera y Marinas (Invemar), con el fin de disminuir la salinidad del ecosistema, buscando su recuperación ambiental. Por esta razón formuló y gestionó tres grandes proyectos con recursos del Ocad Caribe, los cuales permitirán oxigenar sus aguas, limpiar sus suelos y mejorar las condiciones ambientales del sector”, dijo la entidad en un comunicado.

Lo cierto es que con la ejecución de estos proyectos se espera que no se repitan los mismos errores de las obras anteriores y realmente se vea la recuperación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes del país y el mundo.

¿Quiénes son los principales contratistas?

SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS

La firma Servicios de Dragados y Construcciones SAS tiene su domicilio principal en Barranquilla y su objeto principal es la prestación de toda clase de servicios de dragados fluviales y marítimos, minería de aluvión, estabilización y adecuación de playas y riberas, construcción de muelles defensa, espolones y diques construcción de embalses, represas y lagunas; perforación y construcción de pozos de agua; estudios hidrográficos y batimétricos; diseño y consultoría de los anteriores en Colombia y fuera del país.

Fue constituida por escritura pública No. 1.431 del 1 de junio de 1988 y registrada ese mismo año como sociedad limitada en la Cámara de Comercio de Barranquilla. En 2007, a través de la escritura pública No. 668 del 6 de marzo, se transformó en sociedad anónima y, según acta No. 01- 2016 del 29 de marzo de 2016 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, se transformó en sociedad por acciones simplificada bajo la denominación de Servicios de Dragados y Construcciones SAS.

El actual gerente de Servicios de Dragados y Construcciones SAS es Christopher Williams Moreno y su suplente es Roberts Williams Moreno.

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS

Es una sociedad por acciones simplificadas –SAS- matriculada el 18 de septiembre de 1996 con domicilio registrado en la ciudad de Cartagena. Esta empresa fue fundada por el ingeniero Carlos Guerrero Acosta, luego de participar con otras firmas de dragado en diferentes proyectos en Colombia y Centroamérica, y se dedica principalmente a construcción de otras obras de ingeniería civil, como construcciones marítimas y fluviales, obras hidráulicas en ríos, canales, ciénagas recuperación de sistemas lagunares deltaicos y obras de conservación del medioambiente.

Inició sus operaciones en Cartagena con el dragado y relleno hidráulico en las instalaciones del Hotel Dann en Manzanillo del Mar con la Draga Don Roberto.

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena (Cormagdalena) le adjudicó en 2017 el contrato para el mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico del río Magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) – Pinillos (Bolívar) por 9 246 millones de pesos.

La Capitanía de Puerto de Cartagena le formuló cargos el 30 de abril de 2019, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio No. 15022017-042 contra la sociedad Panamerican Dredging & Engineering SAS, cuyo representante legal es Carlos Alfonso Guerrero Acosta, en su calidad de propietaria y armadora de la motonave Calamar en razón de una presunta violación a normas de marina mercante colombiana.

VÍAS Y DRAGADOS SAS

Esta sociedad por acciones simplificada tiene domicilio en Barranquilla y se dedica a la construcción de otras obras de ingeniería civil.

COMPAÑÍA DE EQUIPOS PESADOS SAS (COMEPSA)

Esta sociedad tiene domicilio en Cartagena y presta servicios de ingeniería civil, especializados en dragados hidráulicos y mecánicos, pilotaje y construcción de muelles.

MAKAIRA CONSTRUCCIONES SAS

Es una sociedad por acciones simplificada creada el 12 de diciembre de 2014, que tiene su domicilio en Santa Marta. Está dedicada a la construcción de otras obras de ingeniería civil. El representante legal es Aníbal Valencia Rojas.

INVERSIONES ESPIDEL & CIA. S. EN C

La empresa Inversiones Espidel & Cia. S. En C. se dedica a la construcción de otras de ingeniería civil. Opera en el mercado colombiano desde el año 2004.

Actualizado el: Jue, 12/17/2020 - 23:03

Nazareth Cabrera: la fuerza de la palabra dulce

- La lideresa del pueblo Uitoto, que habita la selva amazónica colombiana, ha llevado su voz a foros nacionales e internacionales. Ahí ha defendido a la “casa grande”, la Amazonía, y lo ha hecho también en su territorio. Ella, junto con otras mujeres, ha impedido que la minería llegue a su comunidad.

- Esta mujer de 52 años, dicen quienes la conocen, es uno de esos granitos de arena que aporta al proceso colectivo del cuidado del Amazonas y el Medio Caquetá.

Nazareth Cabrera es como la manicuera, dicen. Todo lo que es amargo, todo lo que es envidia, todo lo que es cansancio ella lo endulza y lo vuelve bueno; lo que es oscuro lo vuelve claro. Lo dicen en su territorio y lo cuenta Jerbacio Guerrero, capitán de la comunidad indígena Uitoto de Mesay, de la que ella es lideresa. Que Nazareth es como esa bebida sagrada que nace de la yuca: absorbe la palabra, la filtra y la entrega dulce, pero fuerte.

En medio de la selva amazónica colombiana, en Araracuara, Caquetá, Nazareth ha sabido defender a su gente y a su tierra de la amenaza minera, del acoso de los grupos armados ilegales y de las visiones occidentales que buscan imponerse. Dicen de ella, también, que a sus 52 años no le teme a nada y que su fuerza la tienen pocos. Se le nota.

En el territorio que Nazareth habita, el resguardo Andoque de Aduche, el pueblo Uitoto convive con tres más: Andoque, Muinane y Nonuya. Según la leyenda, es tierra sagrada. Eso no impidió que en 2014 el gobernador del resguardo, Milciades Andoque, le pidiera a la Agencia Nacional de Minería que declarara Zona Minera Indígena casi el 99% de la región. Tres años más tarde, Levy Andoque, hijo de Milciades, convenció a varios “abuelos” —guías espirituales indígenas— de firmar un documento pidiendo lo mismo.

Cuenta Nazareth que a los abuelos les prometieron que con la minería ya nunca más tendrían hambre ni les faltaría la plata, que les contaron muchos cuentos y ellos los creyeron, a pesar de que ella trató de advertirles. “Uno les dice: abuelo, eso es mentira, nadie regala plata. Y ellos preguntan que por qué los engañan. Pues abuelo, es para que usted firme no más. ¿Y quién se llena los bolsillos? Los compañeros líderes que viven en la ciudad”, dice.

No hay que hacerse muchas preguntas para entender por qué los abuelos firmaron: en Colombia, el índice de pobreza multidimensional para la población indígena es 2.5 veces más alto que el del promedio nacional. “Yo escuchaba que un abuelo decía: es que yo necesito plata, yo necesito vestirme, porque con la cáscara de yuca no me voy a vestir”, recuerda Nazareth. Ella, que había visto años atrás a otros abuelos esperar con costales en mano —y sin ningún éxito— a una avioneta que llegaría llena de plata para repartir, sabía que ese tipo de promesas no se cumplen.

Entendía, además, los peligros de la minería: la contaminación del agua, la disminución de los caudales del río, los deslizamientos, la desaparición de animales y plantas, entre otros. No solo eso, también la parte espiritual. “Mi mamá dice que el oro es la representación de la belleza de la madre tierra. El oro, nos decía, es el que le da el calor: si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, en un futuro va a venir lo que no queremos mencionar”, cuenta Nazareth.

Que el resguardo se convirtiera en zona minera era algo que ni ella ni otras seis mujeres uitoto querían permitir. Entonces se pusieron de acuerdo y en el 2017 le pidieron a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) que las ayudara a presentar una acción de tutela frente a la Corte Constitucional. Querían tener una consulta previa. En Colombia, esta es la figura de participación que tienen los pueblos indígenas para decidir si aprueban o no cualquier proyecto que incluya sus tierras. Aunque es obligatoria, en Araracuara no se había hecho.

La tutela la presentaron a escondidas de los líderes indígenas hombres y ellos nunca supieron quiénes la habían impulsado. “Nosotras pensamos: cuando se enteren los Andoques, nos van a desterrar”. A la pregunta de si es mejor, entonces, no hacer la revelación en este escrito, Nazareth responde que no: “Nosotras las mujeres indígenas no podemos seguir callando cada que un hermano nuestro que vaya a la ciudad, y se le de la oportunidad de estar en espacios políticos, haga lo que quiera con su territorio y con su gente.”

Al final, la Corte Constitucional les dio la razón y ordenó a la Agencia Nacional de Minería que, antes de declarar a Araracuara como zona minera, debía hacer una consulta previa. Al enterarse, mucha gente en su comunidad estaba contenta, “dijeron que eso era lo justo”. Tres años han pasado y no ha habido ni consulta previa ni declaración. Aún así el riesgo sigue presente, pues todavía hay personas tratando de convencer a quienes viven en el resguardo.

Que Nazareth actúe con firmeza no la hace inconsciente del peligro que significa defender estas causas en el país con el mayor número de asesinatos a líderes ambientales en el mundo durante 2019. La valentía la encuentra en las tradiciones de su pueblo. “Para tratar temas de medio ambiente o para ser líder a uno le toca defenderse con la sabiduría ancestral. En mi caso, para protegerme, yo tengo el ambíl (producto tradicional Uitoto a base de tabaco). Luego en el sueño, por medio de él, los ancianos se me presentan y me dicen: "tu camino es este, coje fuerza, sigue adelante".

Se le nota: no le teme a nada. Su fuerza la tienen pocos.

La palabra dulce

“Yo diría que es la mujer Amazonas más Amazonas que yo he conocido”, dice Fanny Kuiru, Coordinadora Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la OPIAC. Está convencida de esto porque ha visto de cerca como muchas veces Nazareth, a costa de su propia seguridad, ha denunciado lo que nadie más se atreve.

Cuando todavía era tabú siquiera mencionar la palabra “violación” en las comunidades indígenas, Nazareth se dedicó a documentar casos de abusos sexuales a niños, niñas y mujeres en su resguardo. “Nazareth empieza a destapar eso y en reuniones lo empieza a decir abiertamente. Ya después, en trabajo con el Bienestar Familiar, demuestra que de verdad sí había una vulneración de derechos tanto de mujeres como de niños”, cuenta Rufina Román, también lideresa Uitoto y secretaria general del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).

Es una mujer de múltiples luchas. Además de la ambiental, Naza, como la llaman, también ha asumido como suya la protección de poblaciones en especial riesgo. Hoy, se desempeña como Coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia del CRIMA. No ha sido fácil. Los pueblos indígenas, al igual que la sociedad occidental, no son ajenos a estructuras excluyentes que limitan la participación de mujeres en espacios de decisión.

Dice Nazareth, y lo confirma Jerbacio, que en las reuniones ella solo puede hablar del tema mujer, a pesar de que su trabajo como lideresa se expande mucho más allá. “La misma organización lo limita a uno, pero en este caminar yo me he dado cuenta de que el tema de la mujer es transversal a todo, y lo siento mucho, pero tengo que opinar. Entonces ellos siempre me dicen que yo soy muy conflictiva.”

No es esa una opinión definitiva. “En ella yo reconocí esto que maneja tanto la gente en el Amazonas: la ‘palabra dulce’. Es decir, tiene mucha fuerza para decir las cosas, pero la manera en que las dice no es a través de una acción contenciosa o que rompa, sino desde mucha sabiduría”, cree Ángela Santamaría, profesora de la Universidad del Rosario, del Centro de Paz y Conflictos, y del Centro de Estudios Interculturales, ambos de la misma universidad.

Debió ser justamente esa palabra dulce la que logró que, a finales de 2001, Nazareth se salvara de ser desterrada de Araracuara por el entonces Frente 15 de las extintas FARC. Había criticado abiertamente, y frente a dos guerrilleros, un atentado que el grupo armado perpetró en el aeropuerto de la región. La guerrilla se había concentrado en la Zona de Distensión del Caguán, conformada también por parte del departamento de Caquetá, para negociar un Acuerdo de Paz con el expresidente Andrés Pastrana. En sus recuerdos, la amenaza fue así:

— Usted sabe que la charapa tiene hambre —le dijeron, refiriéndose a que su cuerpo podría servir de alimento para una especie de tortugas que viven en el río.

— Sí, yo sé que la charapa tiene hambre —respondió.

— La cachama tiene hambre —esta vez hablando de un pez.

— Sí señor, yo sé que la cachama tiene hambre.

— Y la tierra necesita abono.

— Sí, la tierra necesita abono y todos lo vamos a ser.

— Entonces tiene 24 horas para irse.

— No, yo no me voy. Yo no he hecho nada y no me voy. Y, si me van a matar, me matan con mis hijos y así nadie llora, nadie sufre y nadie reclama nada.

Esta vez, cuenta, sí sintió miedo, pero no se paralizó. “A mí se me iluminó el pensamiento y les dije: la última palabra la tiene mi tío Marceliano, porque yo pertenezco a una comunidad y él es el único que toma la decisión sobre mí, no ustedes.” Su tío Marceliano es malokero –gran autoridad indígena– y su guía espiritual.

Fue con él a contarle lo sucedido y, como ella no era la única amenazada, hubo una reunión entre autoridades indígenas y comandantes guerrilleros. Allí, los pueblos indígenas de la región exigieron que se respetara su derecho a no estar involucrados en el conflicto. Nadie tuvo que irse.

Y debió ser, de nuevo esa palabra dulce, por la que en el 2018 un grupo de niños indígenas se salvaron de ser reclutados —o tal vez asesinados— por los grupos armados residuales que hoy tienen el control del Medio Amazonas.

Para lograr que los menores salieran de forma segura de la zona se enfrentó al Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, e incluso llevó el caso a las altas esferas del gobierno. El proceso estuvo rodeado de obstáculos, de amenazas y de varios “usted no sabe con quién se metió”, pero, como siempre que se lo propone, lo hizo: hoy los niños están a salvo y ella también.

La historia de esta lucha, cree ella, encuentra su raíz muchos años atrás, cuando aún no la llamaban lideresa, sino Nazareth a secas. Se refiere a dos hechos que la marcaron.

El primero, cuando sólo tenía cinco años y fue enviada desde Araracuara a Bogotá para ser tratada de una enfermedad que le hacía difícil caminar. Los dos años que vivió en la capital los anduvo entre hogares de paso y casas de monjas. Casi que se olvidó de su familia y de su lengua materna –na+pode–. Sabe lo que es hacer parte de ese sistema y lo que cuesta. Por eso y porque es mamá, dice, le ha invertido tanto tiempo y esfuerzo a defender la niñez.

El segundo, el miedo que tenía a que llegara el sábado. “De lunes a viernes mi papá era muy divino, muy hermoso, muy responsable, pero los fines de semana se transformaba. Llegaba borracho a pedirle comida a mi mamá y, si no le gustaba, se la tiraba en la cara. Eso realmente me marcó para trabajar con las mujeres”, cuenta.

Incluso, a su padre también lo confrontó: “ya no me aguantaba las golpizas que le daba a mi mamá y me le enfrenté. Ahí fue cuando él me dijo: ‘usted es una grosera, porque ninguna de sus hermanas me hace lo que usted hace’. Y yo le dije: ‘grosera no, sino que estoy defendiendo los derechos de mi mamá’.”

Es como si todo en ella partiese de una convicción absoluta, como si toda ella fuese una causa incontrovertible.

De la chagra a la ONU

Hija de una partera y sobrina de un malokero, Nazareth tiene sangre de líder. Sus abuelos fueron unos de los primeros en llegar a Araracuara y ella ni siquiera contempla el irse. Es su tierra, en donde tuvo a sus hijos y en donde ha enterrado a sus muertos.

Las veces que ha salido del resguardo lo ha hecho para educarse o para participar en eventos. Uno de ellos, tal vez el más importante a nivel internacional para los pueblos originarios, es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se realiza en Nueva York y al que ha asistido como representante Uitoto cuatro veces consecutivas desde el 2016. En ese espacio ha dado declaraciones respecto al cambio climático, a la defensa ambiental y a los problemas que enfrenta la Amazonía.

La primera vez que participó lo hizo gracias a una beca de UN Foundation que ganó. Fue Isis Álvarez, coordinadora de campaña de Global Forest Coalition, la que la convenció y ayudó a postularse. Se habían conocido dos años atrás y ese tiempo le había bastado a Isis para que, de todas las lideresas indígenas con las que ya había trabajado, fuera Nazareth la primera en quien pensara apenas recibió la convocatoria.

De ese primer evento, Nazareth salió siendo reconocida. Había logrado establecer redes de mujeres indígenas, académicas y diplomáticas que permitieron que los tres años siguientes fuera invitada de nuevo financiada por la Universidad del Rosario y la de Nueva York. Además, fue un nuevo despertar: “Yo escuchaba a varios representantes indígenas hablar sobre la minería ilegal y dentro de mí dije: ay, yo pensé que solo yo en el Caquetá tenía ese problema”. Después de eso, su convicción por la lucha ambiental se hizo más fuerte.

“Siempre que ella hace pronunciamientos vienen todos los fotógrafos y la rodean porque es muy bello como los hace: arranca en lengua Uitoto, desde la base, luego habla de temas muy complejos y vuelve otra vez a su origen. Eso ya casi no se ve, porque por lo general asisten profesionales indígenas que ya no tienen esa conexión con su territorio. En cambio, cuando ella habla, lo hace de una manera tan genuina que realmente impacta”, dice Angela Santamaría, quien ha asistido con Nazareth al Foro.

No es solo lo que dice sino también el alcance que tiene. “Todos estos años Nazareth ha hecho pronunciamientos muy contundentes ante la Asamblea General que han nutrido los informes de la relatora especial para pueblos indígenas de la ONU”, añade Santamaría.

En el 2018, y antes de irse a Nueva York de nuevo, Nazareth le pidió a su hermano, un artesano muy reconocido en la región, que hiciera un canasto tradicional uitoto. Se lo quería regalar a la presidenta del Foro Permanente,una diplomática inabordable, en palabras de Santamaría. Lo llevó por dos horas y diecinueve minutos desde Araracuara hasta San José del Guaviare en un avión de carga; después anduvo con él hasta Bogotá por nueve horas en un bus y, finalmente, lo cargó con ella para cruzar el continente. “Desde que nos vimos en Bogotá Nazareth me dijo: "yo le llevo este regalito a la presidenta". Yo pensé: "pero, ¿cómo se lo va a entregar?", recuerda Santamaría.

Ángela no sabe muy bien cómo —pero debió ser por la fuerza de la palabra dulce—, Nazareth logró entregar el canasto. “De pronto la veo llegar con una foto y me la muestra. Estaba con la presidenta, salían abrazadas. Eso es ella: primero hace un pronunciamiento lleno de profundidad y luego entrega un regalo que mandó a hacer de forma especial. Es una lideresa llena de fuerza y contundencia, pero al mismo tiempo supremamente amorosa y generosa.”

Dentro de su comunidad también hace lo propio. Ángela y Nazareth se conocieron en el 2015 durante un diplomado que la profesora dictaba en Guanía y al que la lideresa asistió. Para ese entonces a Nazareth dejó de bastarle adquirir esos conocimientos para ella sola y quiso que la gente en su resguardo también los tuviera.

Fue por ella que, de la mano de la Universidad del Rosario y la profesora Ángela, a Araracuara llegaron, por tres años consecutivos, diplomados para formar a jóvenes, mujeres, ancianos y profesores. El primero fue sobre Educación Intercultural; el segundo sobre juventud y conflictos ambientales; y el tercero sobre Mujeres, Juventud y Niñez indígena.

“Ella me dijo: Ay, yo quiero que ustedes vayan a Caquetá, que vayan a Araracuara. En muchos lugares me dicen eso, pero pocas veces se concreta. Sin embargo, ella lo hizo y en muy poco tiempo organizó a la comunidad para que fuera posible”, recuerda Santamaría, “todo eso hace que, cuando uno analice su proceso de liderazgo se de cuenta de que su proceso es el ideal, lo que teóricamente se desearía: lideresas de base que llegan al nivel nacional, al internacional, y luego vuelven”.

Para el primer diplomado, Nazareth logró que el cura les diera permiso de hacerlo en el internado. Al año siguiente ya no los dejó y, como se quedaron sin lugar, convenció entonces al dueño de la discoteca del caserío para que les dejara hacerlo allí. Así es ella: va abriéndole caminos a su gente.

“Los diplomados sirvieron mucho. Tenemos mujeres trabajando con Parques Nacionales, otras como promotoras de salud con EPS, y unas más como madres comunitarias en el Bienestar Familiar”, cuenta Rufina Román. Solo ese, y no será el único, podría ser su legado.

“Acá en la región de Araracuara, me refiero a las casi 2000 personas que la habitan, conocen muy bien a Nazareth y el papel que ha tenido, por lo que muchos confían en su proceso”, dice el capitán Jerbacio Guerrero. La confianza en ella ha sido demostrada: en ausencia de Jerbacio, es ella quien asume como vocera y representación de la autoridad Uitoto. Es la primera mujer en ocupar este lugar y fue elegida por su comunidad.

Razones para la confianza ganada hay muchas, que sea una lideresa que encontró en lo ancestral una gran defensa frente al riesgo occidental puede ser una de ellas. “Ella, como mujer indígena, sigue las prácticas tradicionales de su pueblo: se mete a la chagra (espacio de cultivo tradicional amazónico), siembra diversidad de plantas y ayuda a mantener la selva en pie”, dice Fanny Kuiru.

Nazareth empieza su liderazgo en lo local, en la esencia misma de su tierra, y es capaz de llevarlo a los espacios internacionales más importantes: empieza en la chagra y termina en la ONU. Es una mujer de selva que no le teme a ninguna ciudad.

El arraigo

La casa grande, la Amazonía, habla porque está viva, porque siente. Y también sufre, dice Nazareth. Sufre cuando la talan, cuando contaminan sus ríos y cuando ven su tierra como negocio. “Y eso es algo muy triste porque, a veces, uno con estos ojos humanos no ve lo invisible: cómo los duendes lloran, cómo los duendes sienten”, comenta.

Desde hace años ha incrementado la deforestación en el territorio Amazónico. Según el IDEAM, entre enero y marzo de 2020, se deforestaron alrededor de 64000 hectáreas de bosque en tres departamentos de la región. Tan solo en Caquetá se talaron más de 25000, fue el líder de la lista.

En este escenario, el papel de los indígenas como cuidadores del territorio es fundamental. Incluso si las prácticas occidentales han llegado a colarse entre algunos de ellos. Para Carolina Gil, directora noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team (ACT), “la gente tiene la sensación de que la Amazonía es una selva uniforme, un poco tierra de nadie, cuando en realidad lo que hay es una convivencia ancestral y tradicional de mucho tiempo. Hay ahí un valor muy importante de los pueblos indígenas como cuidadores reales de la Amazonía. Y me gusta dar datos oficiales: en los territorios de los pueblos étnicos, más del 90.8% de las tierras están dedicadas a bosque. (…) La lógica occidental, de alguna manera, es la que ha terminado degradando y afectando tanto la Amazonía”.

Nazareth sabe que a esa lógica occidental se han unido algunos de sus compañeros indígenas por necesidades económicas, y no le teme a dar esa discusión difícil. No se queda callada: incomoda y confronta. Ha hablado en contra de la minería ilegal que llena de mercurio los ríos, así en su misma comunidad la practiquen. Reconoce que, aunque esta actividad alivie el día a día de sus hermanos Uitoto y Andoque, en realidad quienes se benefician son “los blancos”, como ella los llama.

Nazareth, dice Rufina, es uno de esos granitos de arena que aporta al proceso colectivo del cuidado del Amazonas y el Medio Caquetá. Aunque también sabe que tiene límites, pues el control de las economías ilegales de la deforestación y la minería la tienen grupos armados residuales desde que las FARC abandonaron el territorio tras la firma del Acuerdo de Paz.

“Yo ya estoy viejita entonces sé hasta dónde ir, porque uno también quiere ver sus nietos, quiere ver sus hijos terminar de crecer. Muchos abuelos dieron su conocimiento y murieron de una manera que a uno le duele. Entonces yo me pregunto: ¿para qué sigo hablando si nada se va a hacer realidad?”, dice. Casi que al mismo tiempo se responde. Es el arraigo: el amor por su tierra, por su gente y por su chagra.

Actualizado el: Jue, 12/17/2020 - 14:09

Las verdades de los niños, niñas y adolescentes

Enviado por administrador el Mar, 12/15/2020 - 17:15Forensic Tech 2020: las ciencias forenses al servicio de la búsqueda de los desaparecidos

Para continuar con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas es necesario que las ciencias forenses se apliquen considerando la dignifdad de las víctimas y sus familiares.

Del 24 al 27 de noviembre de 2020, se llevará a cabo la segunda edición de Forensic Tech 2020, una conferencia virtual destinada a intercambiar información sobre avances en la aplicación de la ciencia forense relacionada con la defensa de los Derechos Humanos. Las afectaciones que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre el manejo de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Colombia y la búsqueda latinoamericana de estas personas en escenarios complejos como ríos, serán algunos de los temas que tratará este congreso internacional.

Ana Carolina Guatame, coordinadora de investigación científica en Equitas, la organización forense independiente que organiza Forensic Tech, explica que la labor de organizaciones como esta buscan realizar veedurías sobre los procedimientos técnicos que las instituciones públicas están llamadas a hacer en defensa de la dignidad de las víctimas del conflicto, a quienes también acompañan. Un caso representativo ha sido el monitoreo que Equitas ha adelantado en los cementerios con cuerpos sin identificar en Colombia, cuya disposición se ha visto impactada por la COVID-19.

Antes del inicio de la pandemia, los cementerios municipales estaban viviendo una crisis a causa de los muchos fallecidos no registrados o no identificados en el conflicto armado; no tenían pleno conocimiento del estado de los cuerpos. Con el surgimiento de la pandemia, se hizo cada vez más difícil actualizar este registro, pues muchas actividades e investigaciones en campo tuvieron que ser suspendidas.

Hacia abril de este año, la Procuraduría General de la Nación pidió a los alcaldes del país realizar una verificación de los cuerpos que actualmente se encuentran en morgues locales en condición de no identificados e identificados no reclamados, para que estos fueran enterrados. Los entierros masivos supondrían un riesgo para estos cuerpos, pues, según Equitas, hay cementerios que presentan problemas en su administración, en el registro, en la custodia de los cuerpos y en la capacidad de bóvedas.

Además, el mensaje de la Procuraduría podría prestarse para múltiples interpretaciones por parte de los administradores de los cementerios. Ginna Camacho, coordinadora técnico científica de Equitas, señala que esto podría llevar a una “segunda” o incluso a una “tercera desaparición”. “Ya no es solo decirle a la familia ‘lo encontramos y está en tal cementerio’, sino ‘ay qué pena, es que ya no sabemos qué pasó con él porque se sacó, porque se necesitaba el espacio, porque no se pagó’”, narra.

En mayo, Equitas emitió un informe donde exponían que esto no se podía hacer debido a que iba en contra de la Resolución - 5194 del 2010 del entonces Ministerio de Protección Social, actual Ministerio de Salud, en el que se especifica que los cuerpos de personas no identificadas deben ser sepultados en espacios individuales en los cementerios y no en fosas comunes.

En el informe, la organización también ofrece consejos para que el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas por la COVID-19 no intervenga los espacios asignados para ellos, a través de protocolos de seguridad emitidos tanto por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como por ellas mismas, como el “Sello Narcés”, un instrumento que se ha aplicado a varios cementerios en el país y que busca la adecuada preservación y seguridad de los restos de las personas no identificadas.

Las ciencias forenses han desempeñado un papel muy importante en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, país con uno de los institutos nacionales de medicina legal con más trayectoria de Latinoamérica. En años recientes, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada con el último Acuerdo de Paz (2016), ha trabajado en conjunto con Equitas y otras organizaciones forenses para resolver casos como el de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) en las fosas comunes de Dabeiba (Antioquia) y el de otras desapariciones en Samaná, Caldas, en el que se encuentran trabajando actualmente.

Ana Carolina Guatame dice que la medicina forense puede contribuir al esclarecimiento de la verdad en Colombia. Gracias a las investigaciones que realizan con antropólogos, biólogos, arqueólogos y otros profesionales, han logrado que la búsqueda de personas en condiciones extremas como los ríos pueda ser considerada como un procedimiento factible. Para mayor información, navegar el reportaje: Más de mil cuerpos recuperados en 190 ríos.

Expectativas de Forensic Tech 2020

Gracias al conflicto, los colombianos han ganado mucha experiencia en la medicina forense, piensa Camacho, pero la oferta de formación en esta ciencia es muy baja. Es por esto que Guatame espera que esta conferencia se lleve a cabo para ampliar el conocimiento del público general y animar a las universidades a que se cree una oferta más amplia de ciencias forenses en el país. Pero no debe quedarse ahí, pues, según Camacho, es necesario que los sepultureros e incluso los familiares víctimas de desaparición sepan manejar las herramientas que esta ciencia ofrece.

Por su parte, Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), espera con interés este intercambio de expertos forenses. El trabajo de su equipo también fue severamente restringido por el Coronavirus. Según ella, no estaban preparados para tal situación y les tocó buscar alternativas para su trabajo en campo. Por ello, el intercambio entre varios diferentes países que ofrece el foro le permitiría tener más herramientas en esta coyuntura.

Dentro de los invitados se encuentran Roxana Enríquez; Ginna Camacho; Luz Marina Monzón, directora de la UBPD; Alastair Ruffell, profesor e investigador de Irlanda del Norte, y Salvador Estrada, licenciado en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología de México y quién hablará de la arqueología subacuática y de los métodos que se han desarrollado para encontrar a los desaparecidos en su país.

Actualizado el: Mar, 11/24/2020 - 14:57

Colegios en la guerra

Enviado por administrador el Sáb, 11/21/2020 - 16:51Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020

Políticos, medios y usuarios de redes asociaron a los pueblos indígenas con grupos armados ilegales. Esta es una radiografía de esa narrativa, tan débil de sustento como peligrosa en sus efectos.

Por; José Felipe Sarmiento, Ana María Saavedra y Santiago Luque Pérez

La Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz emprendió el regreso a sus lugares de origen, tras recorrer en paz medio país y marchar de igual manera en Bogotá, todavía estaban en circulación las ideas de que fue infiltrada por ejércitos ilegales, coordinada por vándalos o financiada por el narcotráfico.

Los motivos de la protesta fueron expuestos desde el 6 de octubre en una carta abierta al presidente, Iván Duque, y un librillo. Los indígenas y organizaciones sociales del suroccidente del país reclamaban por el aumento de las masacres y los asesinatos, en especial de líderes; pedían respeto por sus territorios, por la protesta, por las decisiones judiciales, por los derechos humanos y, en particular, los derechos colectivos de los grupos étnicos; llamaban al Gobierno a cumplir con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y a retomar los diálogos con el ELN; entre otros puntos.

Esto fue insuficiente para detener los discursos que insistieron en crear estigmas contra ellos. Por eso, Colombiacheck y Rutas del Conflicto nos unimos para hacer una radiografía de esta oleada de desinformación, en la que recopilamos y desmentimos sus argumentos, pero también contamos quiénes la movieron, exploramos su trasfondo y exponemos sus consecuencias. En este explicador, respondemos estas siete preguntas:

No es la primera vez. En diciembre de 2016, cuando la agenda del país estaba definida por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón que acababa de entrar en vigencia, desnudamos juntos los peligros de relacionar a los pueblos indígenas como supuestos aliados de las guerrillas, en especial de las FARC. Con el chequeo ‘¿Indígenas aliados de la guerrilla? Una mentira muy peligrosa’, demostramos que se trata de un señalamiento falso, que generaliza y no tiene en cuenta las diferencias de fondo que separan las reivindicaciones indígenas y la lucha armada de la guerrilla.

La verificación fue publicada días después de que la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela, le ordenó rectificar al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión, por una serie de episodios emitidos en 2015 en los que violaron el derecho a la información veraz e imparcial de los pueblos indígenas y de su audiencia al hacer afirmaciones carentes de sustento o incluso contrarias a los datos recopilados en su reportería. Entre ellas, el director y presentador del espacio, Manuel Teodoro, dijo que en ciertas partes del Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”.

Cuatro años después, estos mensajes se siguen repitiendo.

¿Qué se dijo de la Minga 2020?

Es innegable el pacifismo de los indígenas que llegaron a Bogotá el pasado 18 de octubre y marcharon al día siguiente hasta la plaza de Bolívar para hacerle un juicio político al presidente, Iván Duque. No obstante, hay quienes han insistido en que hubo algo turbio detrás de tanta calma.

“Tesis: los líderes de la minga pidieron al jefe de los vándalos que no hubiera vandalismo mientras estuviera la minga en Bogotá. Por cuidar esos votos, el jefe aceptó. Conclusión: el vandalismo tiene jefe y organización jerárquica en Bogotá”, escribió el exsenador Alfredo Rangel en su cuenta de Twitter el 22 de octubre. No dio ninguna prueba de su acusación, más allá de este razonamiento plagado de falacias.

Hilo falacias

https://twitter.com/FalaciaDelDia/status/1319294553019486209?s=19

Buen día, mundo. Aquí vemos que el senador no quiere abandonar su impronta y nos brinda uno de sus habituales desatinos, en el que ha dejado entrever que se le da bien eso de torcer los hechos para que se ajusten a la explicación que quiere dar. Abro hilohttps://t.co/Ty8igFkNN6

— La Falacia Del Día (@FalaciaDelDia) October 23, 2020

Buen día, mundo. Aquí vemos que el senador no quiere abandonar su impronta y nos brinda uno de sus habituales desatinos, en el que ha dejado entrever que se le da bien eso de torcer los hechos para que se ajusten a la explicación que quiere dar. Abro hilohttps://t.co/Ty8igFkNN6

— La Falacia Del Día (@FalaciaDelDia) October 23, 2020

También hay falacia ad ignorantiam porque tiene inexistencia de evidencia y la quiere mostrar como evidencia de inexistencia.

— La Falacia Del Día (@FalaciaDelDia) October 22, 2020

También hay petición de principio porque el argumento necesita que la tesis sea cierta para valer como argumento.https://t.co/Ty8igFCoEE

A esas alturas, ya se habían ido de la ciudad sin contratiempos hasta los últimos indígenas que se quedaron para apoyar el paro del 21 de octubre. Habían dejado impecable el lugar donde estaban instalados, el Palacio de los Deportes. No obstante, el mensaje del excongresista del partido Centro Democrático (CD) fue retuiteado 1.884 veces (1.260 sin comentarios) y recibió 2.622 ‘me gusta’.

Esto demuestra que, en cierto sector de la población, quedó tan bien instalada la narrativa sobre el vandalismo e incluso el golpe de Estado que supuestamente pretendía dar la minga, que hay personas dispuestas a defenderlo incluso después de que resultó evidentemente contrario a los hechos. Desde el punto de vista más inmediato, es el resultado de una serie de desinformaciones que se movieron a lo largo de por lo menos dos semanas.

Es cierto que también hubo inexactitudes o falsedades en publicaciones y discursos a favor de la protesta indígena y contra la Policía. Sin embargo, Colombiacheck encontró un patrón claro de estigmatización en por lo menos 14 chequeos sobre memes, videos u otros productos virales o pronunciamientos de figuras públicas que tenían como trasfondo la idea de vincular a la minga y los indígenas con el narcotráfico y grupos armados ilegales.

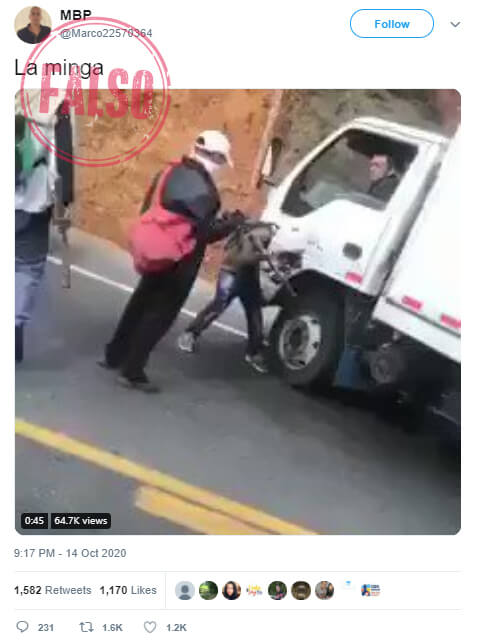

Reciclaron unas fotos con tatucos que ya habían circulado durante el paro de 2019. En realidad corresponden a 2012, cuando la Guardia Indígena desmanteló una caleta de las FARC en Toribío, Cauca.

Viralizaron otras, en las que un joven, supuesto guardia indígena, posaba con armas. Resultó que era un impostor, un disidente de la extinta guerrilla que ya fue procesado por la Jurisdicción Especial Indígena. Además, las imágenes fueron subidas a redes por él mismo en 2016.

Difundieron un video de una supuesta incautación de armamento a líderes de la protesta. La verdad es que era de un operativo contra el ELN que sucedió en mayo pasado en El Tambo, Cauca.

Con la etiqueta #Narcominga, compartieron un video de encapuchados pinchando llantas en una carretera. La grabación resultó ser de un bloqueo que hicieron campesinos y docentes de Nariño sobre la vía Panamericana en marzo de 2019. La grabación también había sido usada contra los indígenas del Cauca en abril de ese año por el activista Herbin Hoyos, que ha divulgado otras falsedades similares en el pasado.

Varias publicaciones presentaron la “ausencia de indígenas” como el supuesto catalizador de un operativo en el que la Policía destruyó 63 laboratorios para la producción de base de coca en Caquetá y Cauca o como el motivo del regreso de la minga a sus territorios. Sin embargo, se trató de una acción rutinaria de la institución en una zona diferente al norte del Cauca, de donde provenían la mayor parte de los manifestantes, y que no es de “dominio” de estos pueblos, como decían.

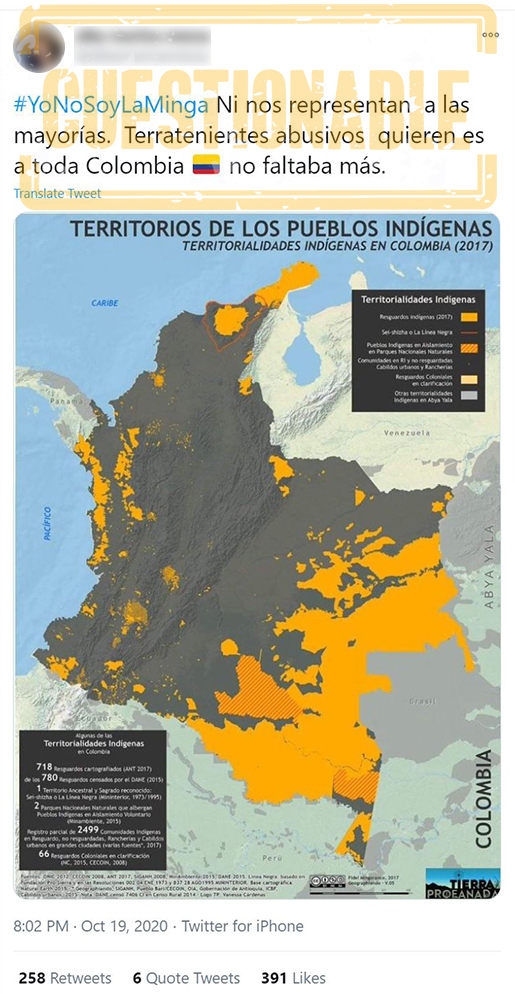

La senadora Paola Holguín trinó que hay 14.022 hectáreas de coca en resguardos, según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cosa que es cierta. Pero la congresista del CD omitió datos importantes del contexto: que es menos de la décima parte del total, que vienen disminuyendo desde 2017 (antes que en el resto del país), que algunos son propiedad de colonos, entre otros.

La Polla, una ‘youtuber’ de derecha, también acusó a los pueblos indígenas de ser “narcoproductores” y violar la Constitución con sus protestas, entre múltiples desinformaciones sobre varios temas. Incluso los llamó “terratenientes” con argumentos parecidos a los del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que los criticó por tener muchas tierras igual que lo hizo un trino con un mapa descontextualizado. Ninguno consideró que sus territorios son colectivos e inalienables, no propiedades privadas, ni que la mayor parte está cubierta de bosques.

Los argumentos imprecisos sobre los cultivos ilícitos, las tierras y los presupuestos que manejan los resguardos, entre otros, también fueron retomados por una columna del exviceministro uribista Rafael Nieto Loaiza. Incluso puso en duda el tamaño y crecimiento de la población indígena entre los censos de 2005 y 2018 sin tomar en cuenta cambios metodológicos, factores demográficos y sociales, entre otras causas. En el texto, Colombiacheck encontró tres frases cuestionables, tres con peros y una sola verdadera.

El resto de publicaciones hablaban de temas diferentes, pero casi todas incluían señalamientos sobre “bloquear el país”, “desestabilizarlo” o “tomarse Bogotá”. Decían que organizaciones indígenas tuvieron contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos a cambio de no protestar, que le aportaron recursos a la campaña presidencial del hoy senador por la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, en 2018 y que había una gran marcha de migrantes venezolanos desde la frontera hacia la capital para participar en las manifestaciones. Todo era falso.

Hasta les echaron en cara la supuesta “hipocresía” de dejar la ciudad llena de basura, con una foto de la Plaza de Mayo en Buenos Aires tras la posesión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en 2019.

Además de la columna de Nieto y los trinos de Holguín y Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, este discurso se movió en las redes de otras figuras públicas que pertenecen o son cercanas al Centro Democrático y líderes de la derecha en general. Entre tanto, el gobierno de Iván Duque usó a algunos medios de comunicación para ambientar sus teorías que, a su vez, motivaron un pronunciamiento de la Fiscalía General.

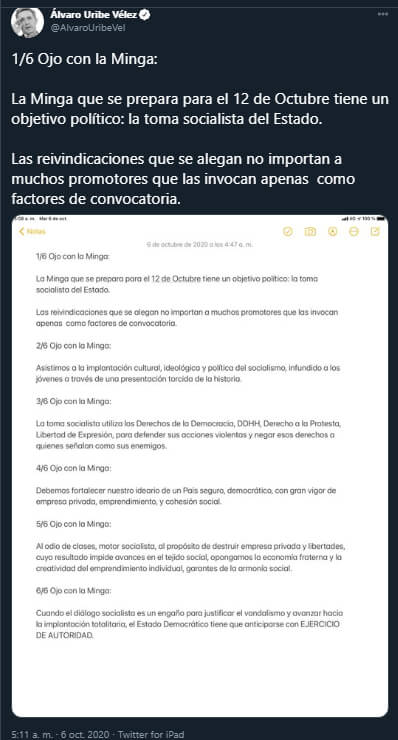

El propio expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del partido político, ha sido uno de los mayores promotores de estos discursos desde el principio. El mismo 6 de octubre, cuando la minga le escribió a Duque, él publicó un comunicado de seis puntos en el que advertía que se trataba de una “toma socialista del Estado” que pretendía “justificar el vandalismo” y “defender sus acciones violentas”, entre otras afirmaciones.

En ese entonces, el exmandatario todavía estaba detenido en su finca El Ubérrimo por orden de la Corte Suprema, como posible responsable de manipulación de testigos. La medida fue anulada días después por una jueza de control de garantías, puesto que el exmandatario se quitó el fuero de congresista cuando renunció a la curul que ocupaba en el Senado desde 2014 y, en consecuencia, la investigación pasó a la Fiscalía y cambió de normas procesales a su favor.

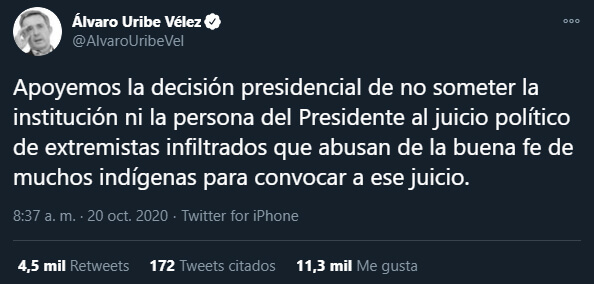

Ya libre, Uribe también escribió durante la minga que la protesta tenía “extremistas infiltrados que abusan de la buena fe de muchos indígenas”.

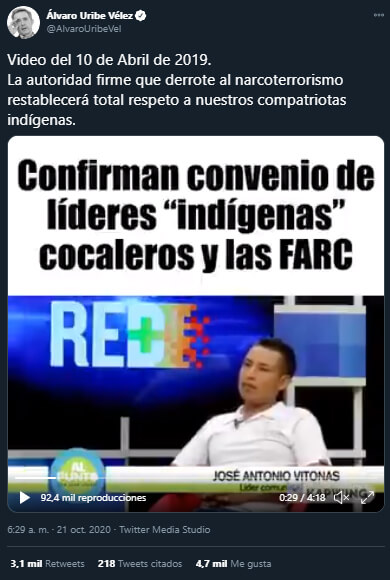

El día del paro, compartió cuatro minutos y medio de una entrevista de 2019 en la que el autoproclamado líder de víctimas José Antonio Vitonas, prófugo de la Jurisdicción Especial Indígena condenando por abuso sexual y secuestro, dijo que los resguardos en ese departamento tenían “convenios” con las antiguas FARC. Su interlocutor era el entonces director del canal televisivo de noticias RED+, Juan Lozano, quien fue ministro de Ambiente bajo el segundo mandato del expresidente.

El mismo exjefe de Estado había tergiversado en 2018 una de las fotos de supuestos indígenas armados que Colombiacheck volvió a desmentir porque circularon para criminalizar a la Minga 2020. Esta vez, la falsa asociación fue compartida por personajes como el pastor cristiano Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres; los directores del Movimiento de Católicos Solidaridad, Samuel Ángel, y del portal La Otra Cara, Sixto Alfredo Pinto, o el abogado y político huilense Luis Humberto Tovar Trujillo.

Las publicaciones chequeadas también aparecieron en otras cuentas, páginas o grupos que se identifican a sí mismas como uribistas o derechistas.

Una página que publicó el video de los encapuchados ya tiene incluso un antecedente en Colombiacheck por compartir información incompleta para criticar el proceso de paz: ‘Timochanda’, que usa como imagen de perfil una caricatura del presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. También publicó un meme, desmentido por la sección de verificación del portal La Silla Vacía, que acusaba al senador y líder nasa Feliciano Valencia de estar condenado por secuestro (fue absuelto) y ser miembro de las FARC, a las que ha criticado incluso después de que se desarmaron.

Otros divulgadores usaron los mensajes falsos para expresar su apoyo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los debates de moción de censura convocados en su contra, o al presidente de Estados Unidos y fallido candidato republicano a la reelección, Donald Trump. El segundo es el caso de un militar retirado de Medellín que compartió el video del operativo contra el ELN.

No es el único exintegrante de la Fuerza Pública involucrado en esta campaña de desinformación. Otro exmilitar que se identifica en Twitter como uribista compartió las fotos del guerrillero que se hacía pasar por guardia indígena. Las imágenes también aparecieron en el perfil de la excongresista Lucero Cortés, del Partido de la U, pero borró la publicación.

Entre tanto, el policía retirado y ‘youtuber’ Leonardo Cuervo ayudó a difundir la mentira sobre los laboratorios. Lo mismo hicieron la página de Facebook ‘Vox Colombia’, inspirada en el partido ultraderechista español, y las cuentas en Twitter del médico Quintín Herrera Quiroz, excandidato al Senado del CD, y el programa radial La Hora de la Verdad, dirigido por el exministro del Interior uribista Fernando Londoño Hoyos; entre muchos otros sitios.

Las filtraciones de inteligencia de la Policía publicadas, entre otros medios, por el diario El Tiempo y la revista Semana entre el 12 y 13 de octubre también sirvieron para fortalecer el discurso sobre la supuesta infiltración y el vandalismo. La reacción del fiscal general, Francisco Barbosa, fue prometer la judicialización de “todos aquellos que alteren el orden público, la salud pública y que afecten a la mayoría de los colombianos” para impedir el “terrorismo urbano”.

El vocero del gobierno para hablar de la minga, que era el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, respondió a estos informes con un reconocimiento al trabajo conjunto con la Guardia Indígena para evitar las supuestas infiltraciones. No obstante, repetidamente descalificó la protesta por su carácter político ya que, según él, “el ámbito natural para cualquier debate” de ese tipo es el Congreso.

Ninguno de los funcionarios planteó dudas sobre los informes a pesar de que tenían varios puntos débiles al ponerlos en contexto, como lo demostró La Silla. No solo desconocían el proceso colectivo de toma de decisiones de los indígenas, también los crímenes contra sus líderes cometidos por los grupos armados con los que pretendían vincularlos e incluso los enfrentamientos entre estos. Además, la minga ni siquiera era mencionada en los audios revelados y las ubicaciones geográficas tampoco coincidían del todo con la ruta de las protestas.

De hecho, no es la primera vez que este tipo de reportes resulta estar más cerca de teorías conspirativas que de la realidad. Ya había pasado con el supuesto ataque coordinado a los comandos de atención inmediata (CAI) de Bogotá y Soacha en septiembre, que La Liga Contra el Silencio encontró “improbable”. Lo que hubo fue un estallido mayoritariamente espontáneo contra los abusos policiales tras el homicidio del estudiante Javier Ordóñez en una de esas instalaciones y los asesinatos de 13 personas más en las protestas del día siguiente, por disparos de uniformados.

No obstante, medios como el informativo de televisión Noticias RCN, dirigido por el periodista y político Lozano, insistieron en la supuesta infiltración de la minga con base en un video en el que dos guerrilleras le expresaban el apoyo del ELN a la protesta. Este mensaje tampoco revelaba ningún tipo de colaboración o incidencia real en ella, pero sirvió para mantener vigente el discurso estigmatizante. Así lo demostró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, al repetir los señalamientos días después.

¿La ‘bodega’ uribista también participó?

Sí. En la dinámica contra la Minga 2020 también entraron, como mínimo, algunos de los miembros de la ‘bodeguita’ uribista, una estrategia de redes sociales coordinada por funcionarios y contratistas del gobierno para crear tendencias a favor del uribismo y en contra de otros sectores, que fue denunciada por La Liga en febrero pasado y ha sido foco de muchas desinformaciones.

Colombiacheck revisó los trinos publicados del 6 al 21 de octubre por las cuatro cuentas que, según esa investigación, estuvieron más activas durante el paro nacional de los últimos meses de 2019. Aunque esta vez no utilizaron etiquetas comunes para posicionar tendencias como antes, sí coincidieron en algunas de las mentiras y estigmatizaciones anteriores.

La más insistente fue @Arquiman2, de identidad desconocida, que tiene en su perfil todas las desinformaciones posibles sobre la minga (entre otros temas), con frecuencia como ataques a Petro. Por ejemplo, puso lo de los laboratorios [1, 2, 3] y los vínculos con cultivos ilícitos y narcotráfico [4, 5, 6, 7, 8, 9], el ELN o, indistintamente, las disidencias y el partido FARC [10, 11, 12, 13, 14, 15, la última incluyó un enlace al artículo de Semana]; las fotos fuera de contexto con tatucos y otras armas [16, 17, 18, 19, 20], el video del operativo viejo [21] y el cuento de que estos grupos étnicos son “los más grandes terratenientes” [22].

Además, dio muestras claras de racismo al llamar a los indígenas “cochinos”, “borrachos” o “parásitos” [23, 24, 25, 26], entre otras expresiones [27, 28, 29]. De hecho, usó varias veces las etiquetas #MingaBorracha o #MingaRumbera, de las pocas contra la protesta en las que intervino (en otros casos, se valió de algunas más generales o utilizó las que estaban a favor para criticarlas). Además, en línea con el gobierno y varios medios de comunicación, los cuestionó por el riesgo de contagio de COVID-19 [30, por ejemplo].

El constructor Jorge Luis Henao, condenado por acceso carnal violento agravado contra una niña de 13 años y directivo del CD en Buga, también participó. Citando un video del prófugo Vitonas, se refirió al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como un “hervidero de guerrilleros”. También repitió insultos racistas [1, 2, 3], vinculó a los manifestantes con los invernaderos de marihuana del norte del departamento como lo hizo La Polla, lo que es cuestionable porque desconoce varios factores del problema, y publicó un meme de Pablo Escobar que relaciona el fin de la concentración en Bogotá con el narcotráfico y supuestas órdenes de Petro.

Jaime Villa Restrepo, de quien solo se conoce ese nombre y que es de Medellín, trinó relativamente poco sobre la minga. Había sido el más activo de la ‘bodega’ en el paro.

Escribió que a los indígenas deberían quitarles sus tierras. Primero, lo hizo citando un mensaje del experiodista Juan Carlos Pastrana (hermano de Andrés, el expresidente conservador) que preguntaba por los jueces competentes para “extinguir el dominio de las tierras dedicadas a cultivos ilícitos en resguardos”. Luego, en respuesta a la asociación entre los laboratorios destruidos y los indígenas que hizo el empresario José Miguel Santamaría, excandidato del CD al Senado que tuvo que retractarse en 2019 por calumniar al senador Iván Cepeda del Polo Democrático.

La cuenta @fredsanl, que solo se identifica con las iniciales FLS, también comentó que deberían expropiar a los indígenas en un trino de un tal Ángel Ferrer con la mentira sobre los laboratorios. Además, señaló a los migrantes venezolanos de ser un “caballo de Troya con complicidad del presidente”, en respuesta a un mensaje del actor y cantante Jorge Cárdenas que hablaba de la supuesta caravana que iba de Cúcuta a Bogotá para unirse a la minga.

El mismo usuario compartió un meme que relaciona a la protesta y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el ELN; así contestó una pregunta de la abogada uribista Natalia Bedoya sobre quienes “se toman fotos con indígenas para hacer politiquería”. En otro mensaje, publicó la captura de un trino del administrador ambiental Daniel Jiménez, que fue asesor del excongresista del CD Samuel Hoyos, donde dice que los indígenas tienen una “deuda histórica” con los “jóvenes que han sido destruidos por la droga, producto de sus narcocultivos”.

Otro detalle importante en el que coinciden estas cuentas ‘bodegueras’ es en su apoyo a la precandidatura presidencial de Nieto Loaiza por el Centro Democrático. Incluso el citado Jiménez se presenta como su coordinador de juventudes.

¿Por qué son acusaciones infundadas?

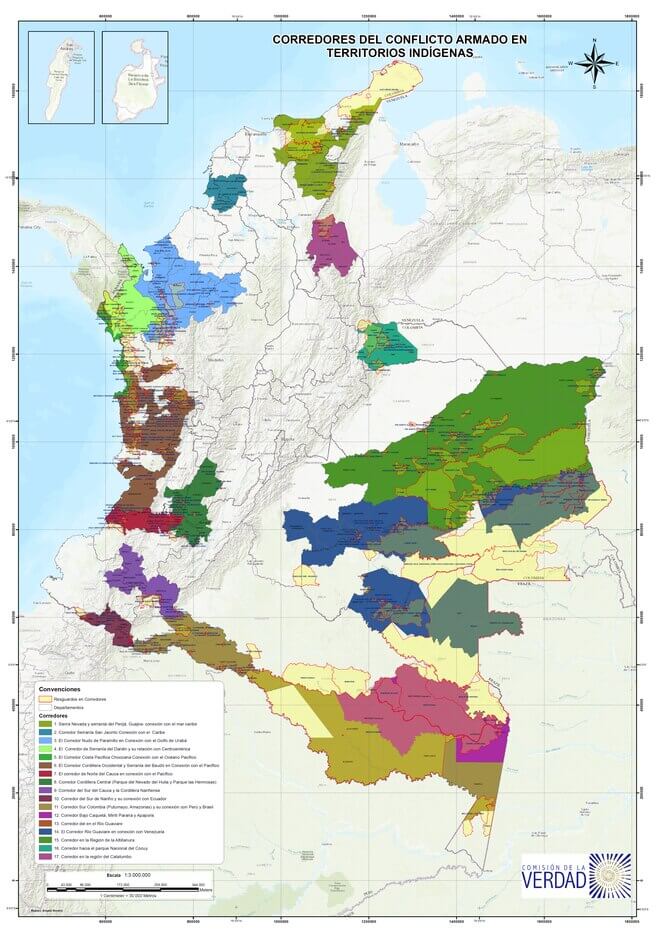

La guerrilla también tuvo sus propios discursos estigmatizantes contra la población indígena. “La historia de nuestro resguardo y lo sucedido en el año 86 traía el chisme o las mentiras que decían que nosotros éramos todos godos o conservadores”, le explicó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) un sobreviviente de la masacre de Murindó, Antioquia, ejecutada por las FARC contra tres líderes emberas con el fin de acabar con sus procesos de organización comunitaria.