Soldado advertido...

Según relata Moncayo, el Ejército había sido informado de la ubicación de un campamento de las FARC a 7.5 kilómetros del municipio de Santiago (Putumayo). Estimaban que 450 guerrilleros estaban organizados allí. “Posteriormente, me enteré de que la guerrilla venía recolectando información para realizar la toma, desde un año y medio atrás. Entonces no era cuestión de 6 meses, era un trabajo que llevaba mucho tiempo”, cuenta el militar.

De acuerdo con el exoficial Rojas, aunque “al Ejército le cueste reconocerlo, las FARC no operaban como simples bandoleros, sino que configuraban un ejército con doctrinas y prácticas rigurosas”. Por medio de un comunicado en 1994, ya habían amenazado con tomarse la base de Patascoy. Estos anuncios, según Rojas, formaban parte de una estrategia de combate del grupo armado, que se denomina “amaga y crea incertidumbre”, y que fue determinante en el caso de Patascoy: “Se trata de hacer advertencias de ataques que nunca se efectúan, hasta que uno da por hecho que no va a pasar. La tropa se confunde, se confía”.

En el cerro, meses antes de la toma, las advertencias incumplidas se repetían constantemente. Incluso vecinos de la zona alertaron a los militares sobre personas extrañas que estaban investigando el sector. A este aviso no se le prestó atención prioritaria por parte del Ejército, a pesar de que se conocen dos informes de inteligencia de la Tercera Brigada, en donde se explicaban las fallas y medidas que debían ser adoptadas en la base frente a una inminente situación de peligro.

El comandante Álvaro Ruiz fue encargado del Batallón Boyacá hasta el 15 de diciembre, seis días antes de la toma. Según dictaminó el Consejo de Estado en el 2014, aunque “hizo entrega de su cargo y abandonó las instalaciones, demostró su responsabilidad por culpa grave, debido a que advirtió la falta de un verdadero plan de seguridad de la base, las severas fallas de orden táctico, bienestar del personal allí acantonado y seguridad, pero no tomó las medidas pertinentes de protección”. En suma, tampoco informó formalmente a su sucesor, el teniente coronel Víctor Burgos, sobre lo que estaba ocurriendo.

Hugo Ibarra Delgado, quien había prestado servicio militar en el Batallón, corrobora los señalamientos del Consejo de Estado. “La forma de vida es inhumana, porque es un lugar inhóspito, porque es muy helado. Ahí se han muerto soldados, uno subiendo encuentra las cruces de los que han muerto por hipotermia. Es un lugar que no es de fácil acceso, allá se aguantaba hambre porque no llegaba rápido la alimentación, estábamos prácticamente solos”, contó el soldado al Consejo.

La base de Patascoy se construyó, según el informe de peritaje ordenado y realizado tras lo hechos, en una infraestructura ya establecida por sectores comerciales y contaba con capacidad únicamente para quince soldados, no para un pelotón, como se tenía planeado en el protocolo de contraataque.

Además, según recuerda Pablo Moncayo: “15 o 20 días antes del ataque habían sucedido tormentas eléctricas que golpearon las trincheras, de aproximadamente ocho metros un relámpago destruyó cinco. Y, en la parte de atrás de la base, había un campo minado que servía de línea defensiva. El campo fue alcanzado por un relámpago y de 60 minas, dejó en funcionamiento solo 20”, lo que también facilitó el acercamiento de los guerrilleros a la base.

Por su parte, el teniente coronel Burgos, quien se encontraba en el Batallón desde el 12 de diciembre, también tuvo acceso a un comunicado dos días después, en el que se informaba de la presencia de 200 miembros de las FARC cerca de la base militar. Pese a que hizo una inspección aérea el 20 de diciembre y ordenó que el plan de acción “Operación Dragón” se ejecutara a partir del día 30 de este mismo mes, no acató ninguna medida efectiva frente a la amenaza directa.

Además, el fallo del Consejo de Estado establece que no tenía actitudes de mando, lo cual “explica el alto grado de indisciplina del personal que integraba la base, evasiones frecuentes de soldados e incluso de suboficiales, consumo de estupefacientes y exceso de confianza”.

El Estado: responsable de la toma

En 1998, los familiares de los oficiales Mauricio Hidalgo, Edwin Caicedo y Carlos Bermúdez, que murieron en combate, demandaron al Estado colombiano, al Ministerio de Defensa y al Ejército, por su responsabilidad en la muerte de los militares.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en primera instancia en 2005, denegó las pretensiones de la demanda debido a supuesta falta probatoria, afirmando que el hecho había sido cometido por un tercero: la guerrilla de las FARC. De acuerdo con Jaime Santofimio, ponente del fallo final del proceso, “un deber constitucional no puede entenderse como la negación de un derecho”. Algunos de los soldados que se encontraban en la base militar estaban cumpliendo con el deber constitucional de prestar servicio militar y el Estado, como garante, debía proteger su derecho a la vida.

En conflicto, tal como quedó precedente con la Sentencia 31250 del 20 de octubre de 2014, dictada por el Consejo de Estado, los soldados en servicio no dejan de ser considerados ciudadanos, es decir, el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales y, en caso de que sean violados, deben ser entendidos como víctimas. En representación administrativa, el Ejército debió evitar el ataque.

“Fue, por lo tanto, la omisión protuberante, ostensible, grave e inconcebible del Estado de la que se desprende su responsabilidad, quien estaba en la obligación de ofrecer, por lo menos, una intervención proporcionada y adecuada a las circunstancias riesgosas creadas por él mismo, como se constató al afirmarse la inconveniencia de la existencia en ese lugar de la Base Militar”, indica el fallo.

¿Retiros voluntarios?

Los días posteriores a la toma de Patascoy fueron difíciles para los sobrevivientes. Vinieron interrogatorios, investigaciones, e incluso indemnizaciones que antecedieron retiros de las fuerzas militares.

Además, la presión de los altos mandos del Ejército, acusados por no suministrar la seguridad suficiente en Patascoy, fue tanta que derivó en amenazas contra los soldados, como contó uno de los sobrevivientes al ataque, que se abstuvo de dar declaraciones sobre el hecho.

El cautiverio

Para los soldados de menor rango el secuestro duró casi cuatro años. Sin embargo, Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez pasaron a la historia como los militares con mayor tiempo en poder de las FARC, con más de 12 años retenidos.

Moncayo recuerda que, el día del secuestro, alias ‘El Paisa’ dijo que “al igual que pasó con los soldados de la toma de Las Delicias, que duraron nueve meses, también ustedes van a durar un tiempo hasta que el gobierno aceptara negociar. Pero se nos hablaba de meses, no de años”.

Describe también los primeros meses como de aceptación y adaptación al cautiverio. “Es una etapa muy dura, porque tiene uno que tratar de encajar en ese nuevo mundo, tratar de que las reglas tomen forma dentro de la vida de uno. Luego ya uno empieza a cogerle el tiro, le coge el ritmo a marchas, a la comida, al baño, a la seguridad, al movimiento limitado, a que no puede hablar con los guerrilleros, etc.”, señala el sargento retirado.

El 24 de marzo de 1998, tres meses después de la toma, las FARC dieron a conocer las primeras pruebas de supervivencia y los militares recibieron cartas de sus familiares. Para esa fecha, empezaban a sospechar que su cautiverio no duraría solo unos meses, como se les había prometido el día de su retención. “En una ocasión, en diciembre del 98, ‘El Paisa’ nos dice que debemos prepararnos para algo estilo Mandela, que duró 20 años o más retenido”, recuerda Moncayo.

Pese a la advertencia, los 16 soldados de menor rango regresaron a la libertad el 28 de junio de 2001, cuando el gobierno de Pastrana intercambió prisioneros de las FARC por militares secuestrados. La suerte para los suboficiales Libio Martínez y Pablo Moncayo, sería distinta. “La despedida fue muy triste. Hicimos una formación militar, intercambiamos unas cuantas palabras, les dimos algunos consejos y tuvimos que sostener y aguantar el impacto que nos producía esto”, rememora Pablo Emilio.

Dos meses después, ambos suboficiales fueron incluidos al grupo de cuatro policías secuestrados entre 1998 y 1999 en el Caquetá. Edgar Yesid Duarte Valero, Elkin Hernández Rivas, Álvaro Moreno y el sargento mayor Luis Erazo fueron sus compañeros durante casi ocho años más de cautiverio. Juntos recorrieron largos caminos entre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. En repetidas ocasiones encadenados, hasta el punto de generar parálisis en las piernas.

Los esfuerzos de negociación entre el Gobierno y las FARC fueron infructuosos. Mientras tanto, el profesor Gustavo Moncayo, padre de Pablo Emilio, recorrió el país desde Sandoná (Nariño), hasta Bogotá y, luego, hasta Venezuela, exigiendo la liberación de su hijo. Durante los doce años y tres meses de su secuestro, la familia de Pablo solo recibió cuatro cartas más.

El nueve de mayo de 2009, Moncayo fue separado de sus cinco compañeros por una comisión especial de la guerrilla que lo condujo por una caminata de casi un año. Durante ese tiempo, cuenta, “en unas 20 ocasiones fuimos bombardeados con morteros y en dos ocasiones con por la Fuerza Aérea”.

El 30 de marzo de 2010, gracias a una misión humanitaria liderada por el Monseñor Leonardo Gómez Serna y el gobierno de Brasil, Pablo Emilio regresó a la libertad. En el momento, agradeció los incansables esfuerzos de su padre, el profesor Moncayo por mantener el tema en la agenda mediática.

Su compañero de cautiverio Libio José Martínez, no corrió la misma suerte. Siguió retenido hasta el 26 de noviembre de 2011, fecha en que fue asesinado tras un intento de rescate. La muerte de Martínez, luego de trece años y once meses retenido, generó indignación nacional. Johan Steven, el hijo que Libio José nunca pudo conocer, se había convertido –junto con el profesor Moncayo– en un símbolo contra el secuestro en el país; y solo pudo ver a su padre el día de su sepelio en Ospina, un municipio nariñense ubicado a escasas tres horas del cerro de Patascoy.

Un prólogo al final

El 7 de diciembre de 1997, solo 14 días antes de la toma, algunos oficiales del Ejército se reunieron en el Batallón Boyacá, de Pasto, para celebrar la noche de las velitas. Según Rojas, en ese acto se encendió un cirio por cada uno de los militares que partirían al cerro de Patascoy, temido por sus bajas temperaturas. Entre los participantes sobresalía el teniente Mauricio Hidalgo, quien estaría al mando de la tropa que iba a custodiar la estación de comunicaciones del cerro helado.

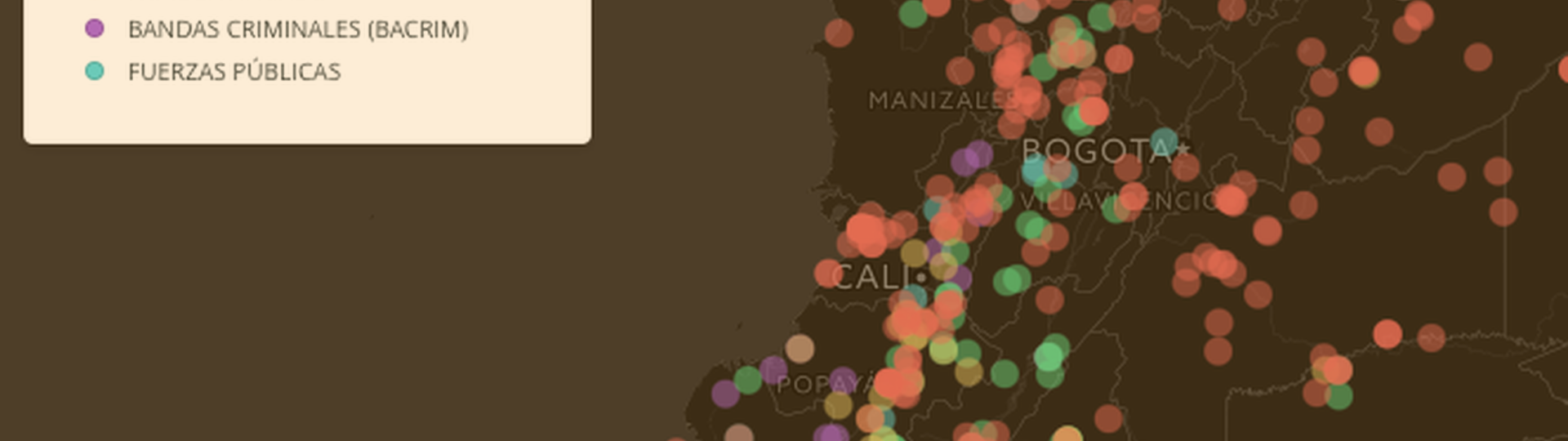

Para la época, la situación de orden público en Colombia era alarmante. El primero de diciembre de 1997, un grupo de paramilitares se tomó el municipio de Dabeiba, ubicado al occidente de Antioquia. Con este, según el diario El Tiempo de esa fecha, se completaban 50 muertos en 10 días por parte de los grupos de “justicia privada”, como los denominaban en la época.

El 5 de diciembre del mismo año, el ELN dijo que los paramilitares estaban preparando un diciembre negro contra los guerrilleros. Un comunicado firmado por “El Cura Pérez”, “Gabino” y Antonio García, declaraba que las amenazas estaban ligadas a fuerzas políticas que querían facilitar la explotación de petróleo y carbón por parte de multinacionales. Así inició su declive militar, por lo que empezaron a replegarse en zonas montañosas.

Además, con la toma de Patascoy, se completaron cuatro ataques importantes por parte de las FARC en un mismo año: en febrero el de San Juanito (Meta) y en julio los de Arauca y Juradó (Chocó).

De las 32 velas que se encendieron ese diciembre de hace 20 años, la guerrilla apagó 10 en la arremetida a la base y desgastó 17 durante el secuestro de los militares. La última en consumirse fue, en 2011, la de Libio José Martínez, quee no logró sobrevivir y se convirtió en el retenido de Patascoy que más tiempo estuvo en poder de las FARC.

*Identidad modificada por seguridad de la fuente

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:22